От символа - к художественному образу: структурно-семиотический подход к проектно-эстетической проблематике

Автор: Забродина Галина Дмитриевна, Сазина Ирина Владимировна

Журнал: Общество. Среда. Развитие (Terra Humana) @terra-humana

Рубрика: Мир художественной культуры

Статья в выпуске: 1 (38), 2016 года.

Бесплатный доступ

С точки зрения структурно-семиотического подхода рассмотрена проектно-эстетическая проблематика предметно-пространственной среды, где в качестве решения проектных задач предлагается модель «глоссария» первотектонов. Это позволяет создать метод эстетического проектирования с широкой концептуальной базой, включающей эстетику восприятия и семантику визуальных знаков архетипического уровня. С помощью «глоссария», созданного на основе разработанной авторами матрицы первотектонов, формируется информационная база для программы художественного проектирования, обеспечивающая оптимальные условия синергии «смысла» и «формы». Представленный таким образом «глоссарий» предназначен для моделирования общей художественно-эстетической концепции создаваемого смыслового конструкта на предпроектном этапе. В целом, модель «глоссария» и предложенная прагматика её использования формируют первотектональный язык коммуникации. По мнению авторов, при создании программного обеспечения модели «глоссария» предлагаемая методика художественно-эстетического проектирования позволит не только оптимизировать процесс проектирования, но и существенно расширить возможности в области гармонизации системы «человек-среда».

Символы культуры, визуализация, смысловые конструкты, первотектоны, глоссарий, эстетическая концепция, язык коммуникации

Короткий адрес: https://sciup.org/14031990

IDR: 14031990 | УДК: 008

Текст научной статьи От символа - к художественному образу: структурно-семиотический подход к проектно-эстетической проблематике

Забродина Г.Д., Сазина И.В. От символа – к художественному образу: структурно-семиотический подход к проектно-эстетической проблематике // Общество. Среда. Развитие. – 2016, № 1. – С. 51–59.

В условиях глобализации современного мира общая тенденция теоретического знания и его прикладных аспектов такова, что обращение к междисциплинарным исследованиям становится необходимой практикой. К формированию семиотических текстов предметно-пространственной среды это имеет самое непосредственное отношение, так как их сложение происходит под влиянием комплекса самых разнообразных факторов. Среди них существенное значение имеют процессы трансляции архетипических смыслов в визуально воспринимаемых формах культурного ландшафта. В этом контексте основные положения семиотики являются тем ключом к пониманию морфологии коммуникативного языка предметнопространственной среды, который позволит выявить определённые закономерности в формировании смыслообразующего основания художественно-образных структур её объектов и применить полученные результаты в проектно-эстетической практике.

Это направление научного поиска никогда не теряло своей актуальности, но в условиях современности приобретает особую значимость. Мозаичное пространство культуры постмодерна существенно осложняет процесс «считывания» человеком семиотических текстов, что вносит ощутимый дискомфорт в систему «человек–среда». Решение проблемы смысловой эклектики на поверхностном уровне «игры» внешними стилевыми атрибутами, не даёт и не может дать желаемых результатов. Примеров тому множество в современных городах, культурный ландшафт которых порой представляет хаотичную «свалку» идей и стилей.

Общество

Общество. Среда. Развитие ¹ 1’2016

В связи с этим, с нашей точки зрения, необходимо обращение к глубинному архетипическому уровню смыслообразования как к объекту исследования, и к семиотике как к междисциплинарному подходу в обнаружении вектора сложения системы «символ – художественный образ». Целью обозначенного аспекта проектно-эстетической проблематики является создание модели «языка-метидатора», способной аккумулировать смысловой потенциал архетипических символов и, в соответствии с функциональным назначением языковой коммуникации, служить синергетическим началом для семиотических текстов предметно-пространственной среды различного «формата».

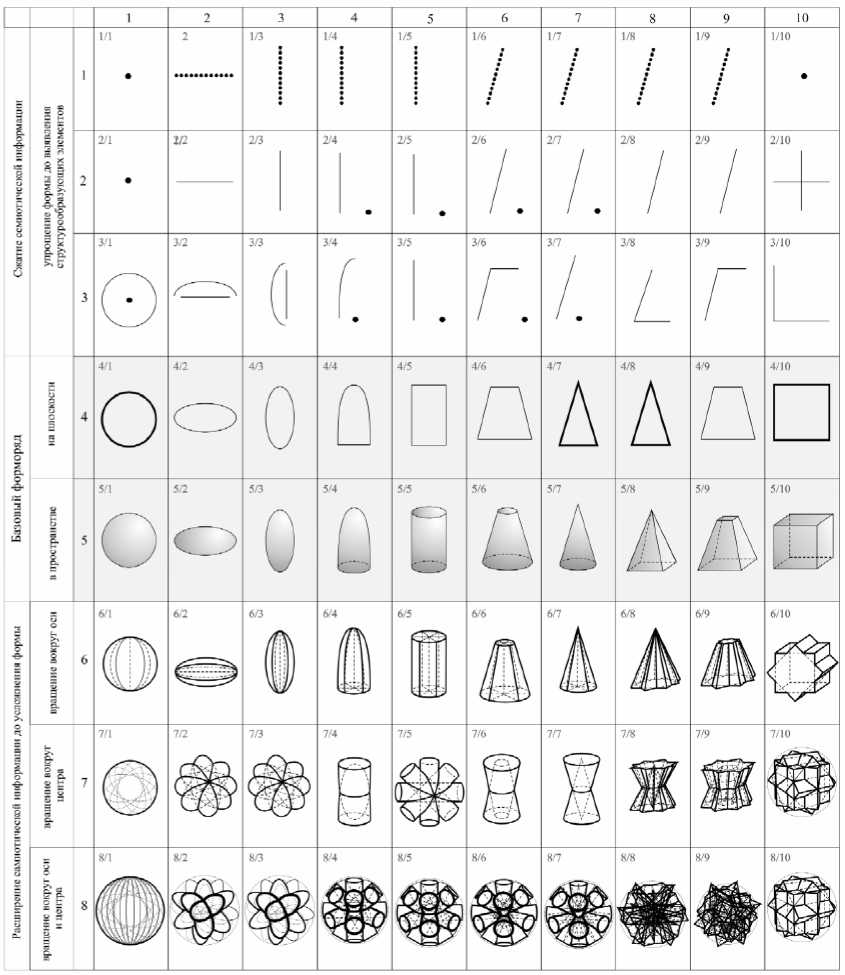

Сама по себе идея создания языка-медиатора, где каждый из символов сопровождается словесным описанием-трактовкой, достаточно известна. Так, о «практическом применении зрительно-графического способа выражения понятий» на основе строго научного метода, то есть, о создании словаря «первосимволов», говорил П. Флоренский [11, с. 569]. Современные исследователи А.А. Пелипенко, И.Г. Яковенко, указывая на ключевые элементы такого языка, называют их первотектонами: «...Векторные интенции, эти направленности, наделяющие смыслом всякую внешнюю данность и оформляющие её семиотический эквивалент в дуализо-ванном ментальном и культурном пространстве, мы и называем первотектонами» [8, с. 83]. Эти и другие исследования в области пространственной символики и закономерностей формирования семиотических текстов [1; 2; 6; 7; 10; 12] послужили для нас импульсом в изучении базовых архетипов культуры с точки зрения их структурообразующей роли в формировании смысловых конструктов в границах оппозиции «вер-бальное–визуальное» [4]. Анализ структуры и семантики архетипических визуальных конструктов – первотектонов – позволил нам систематизировать их в виде базового форморяда «первотектональных символов» [9], где последовательность расположения построена на структурной организации простейших геометрических фигур, закономерностях преобразования формы и семантике визуальных символов. В структурно-семиотическом аспекте данный форморяд представляет собой основу синтактики «перво-тектонального языка коммуникации», где формообразующие элементы простейших геометрических фигур являются «знаками», а форма первотектонов, организуемая этими элементами, – «высказываниями». Таким образом, опираясь на основные положения семиотики и пространственной символики, нами разработана «матрица первотектонов» [3], которая визуализирует в своей структуре как взаимосвязь между основными символами, так и характер трансмутации формы первотектонов в зависимости от изменения структурного построения их внутреннего пространства (рис. 1).

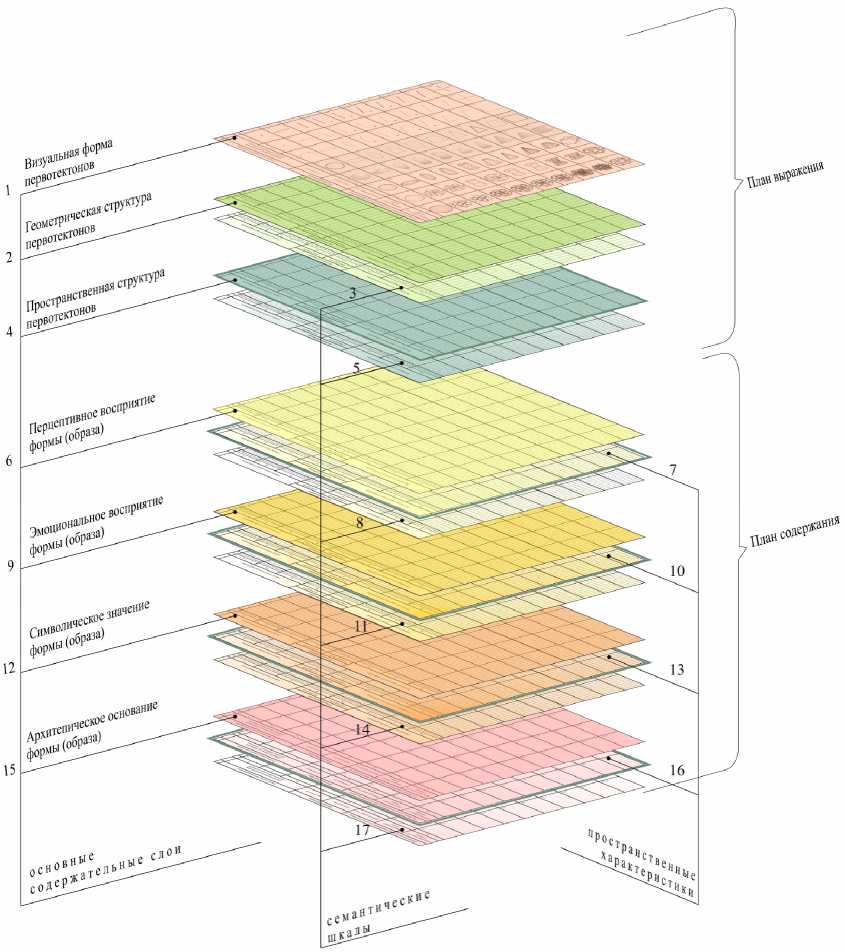

На основе матрицы нами разработана модель «глоссария» первотектонов, отражающая специфику ассоциативных образов, возникающих при восприятии визуальных форм – их перцептивного, эмоционального, символического значения и архетипического основания (рис. 2).

Структура глоссария построена на семиотических закономерностях организации языковой коммуникации, где: а) определены языковые «высказывания» (базовые первотектоны), представленные основными базовыми архетипическими символами – круг, треугольник, квадрат, их промежуточными и производными формами; б) систематизированы базовые ряды «высказываний» (первотектонов) в соответствии с закономерностями построения их пространственной и семантической структур в пространстве и на плоскости; в) выявлены знаки, слагающие языковые «высказывания» (структурообразующие элементы первотектонов); г) на основе структурообразующих элементов первотектонов разработана матрица («алфавит») и система взаимосвязи между элементами матрицы; д) на основе матрицы первотектонов разработана модель глоссария – синтактика первотектонального языка коммуникации, где единство содержательного основания и плана выражения строится на разработанной нами системе пространственных критерий оценки семантики первотектонов.

Глоссарий первотектонов имеет 7-уровневую структуру, где три первых уровня представляют собой «план выражения», четыре последующих – «план содержания». План выражения является основой системы и включает: матрицу первотектонов (первый информационный слой); геометрические признаки структурного построения первотектонов (второй информационный слой); пространственные признаки структуры (третий информационный слой). Каждый из последующих уровней плана содержания имеет основной слой семантической информации и соответствующие ему слои пространственных характеристик и семантических шкал. Таким образом, 7 уровней глоссария содержат 17 слоёв информации, где каждому иконическому знаку матрицы первотектонов (первый слой визуальной информации) соответствуют характеристики, имеющие в «плане выражения» признаки геометрической и пространственной структуры, а в «плане содержания» – признаки визуально-перцептивного, образно-эмоционального восприятия, символического значения и архетипического основания пространственности. Единство признаков основано на системе критериев – 10 характеристиках в границах пространственных оппозиций «внешнее-внутреннее», «центр-периферия» и «вертикаль-горизонталь». Семантические шкалы, соответствующие каждому из уровней, служат для оценки исходного материала с целью его «адаптации» к структуре глоссария.

Таким образом, система глоссария представляет собой обширную базу сведений о различных семантических аспектах перво-тектонов, где общее количество значений предлагаемой информационной модели составляет свыще 70 000 элементов. На данном этапе исследований нами определены семантические признаки основных элементов матрицы первотектонов и продолжается формирование всей информационной базы. Завершение этой работы позволит создать программное обеспечение глоссария и применить на практике все потенциальные возможности методики художественно-эстетического проектирования. Возможности информационной модели заключены в самой структуре глоссария, которая представляет собой систему взаимосвязи плана выражения и плана содержания элементов матрицы в визуальной и вербальной форме, что уже позволят решать одношаговую задачу – определять эквиваленты искомой формы в границах оппозиции «вербальное–визуальное», архетипическое основание, а также соответствующие образные характеристики на различных уровнях восприятия: перцептивном, эмоционально-образном, символическом.

План содержания представляет собой ментальную форму смысловых конструктов, формируемых на различных уровнях восприятия человеком, что позволяет решать значительно более сложную задачу – коди-ровать/декодировать абстрактные вербальные конструкты и ментальные образы. Универсальность предлагаемой модели глоссария заключается в степени обобщения и характере систематизации семантической информации об архетипических символах, что позволяет использовать его для комплексного анализа/проектирования эстетической концепции пространства культуры, в целом, и любых объектов предметно-пространственной среды, начиная от культурологического портрета города, средовых пространств и заканчивая дизайном одежды и объектами предметного дизайна.

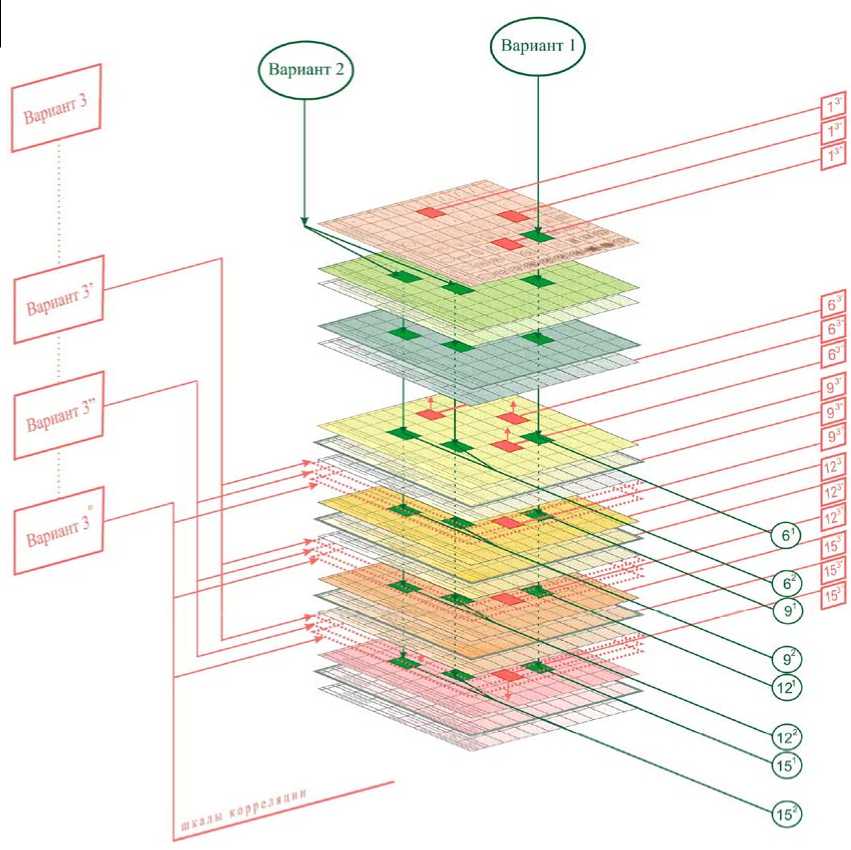

Так, в области архитектурно-дизайнерского проектирования возможны различные аспекты применения «глоссария» (рис. 3).

Вариант 1. Определение архетипического основания и вербальных характеристик визуальной формы на различных уровнях восприятия в случае, когда анализируемая форма совпадает с каким-либо элементом матрицы.

Данный вариант представляет собой одношаговую оценку какого-либо визуального элемента (линии, фигуры, формы, силуэта) с целью определения всех соответствующих этому элементу характеристик, начиная от перцептивного, эмоционального восприятия, символического значения и заканчивая его архетипическим основанием.

Вариант 2. Определение архетипического основания и вербальных характеристик визуальной формы на различных уровнях восприятия в случае, когда исходная анализируемая форма не совпадает с каким-либо элементом матрицы.

В данном случае определение искомых характеристик осуществляется на уровне геометрической структуры (слой 2), или на уровне пространственной структуры (слой 3) в зависимости от характера построения и степени сложности анализируемой формы. Каждому из этих уровней соответствует семантическая шкала, по которой возможно оценить структурное построение исходной фигуры и определить соответствующие значения во всех остальных информационных уровнях (слоях).

Вариант 3. Определение архетипического основания, визуального эквивалента и характеристик различного уровня восприятия вербальных смысловых конструктов.

Определение характеристик вербальных конструктов в виде выявления их визуальных эквивалентов и характеристик восприятия требует предварительной подготовки исходного материала в виде оценки его по шкалам корреляции. Исходным материалом в данном варианте может быть как описание «параметров» какой-либо образной структуры, творческого источника так и требования к назначению проектируемого объекта (половозрастные признаки, тип и вид изделий, ансамбля, коллекций в одежде; назначение и тип архитектурных объектов, средовых пространств и т.д.). Это означает, что глоссарий позволяет оценивать самые различные по характеру смысловые конструкты и выявлять их ассоциативный образ. В данном случае результатом

Общество

Общество. Среда. Развитие ¹ 1’2016

Рис. 1. Матрица первотектонов.

Рис. 2. Структура «глоссария» первотектонов.

Общество

Общество. Среда. Развитие ¹ 1’2016

Рис. 3. Варианты применения «глоссария».

Шаг 1. Анализ

М^

Аксиосфсра пространства кулыуры

Эстетическая концепция пространства культуры в виде набора визуальных и вербальных символов

Эстешчсй «к}?/

Шаг 4. Оценка по пространственным признакам

Вербальное описание образов

Семантические характеристики перцептивною, эмоционального восприятия и символического значения образов

Шаг 2. Выявление беловых акеианн нисских оораюн 'Аксиологический'

модуль

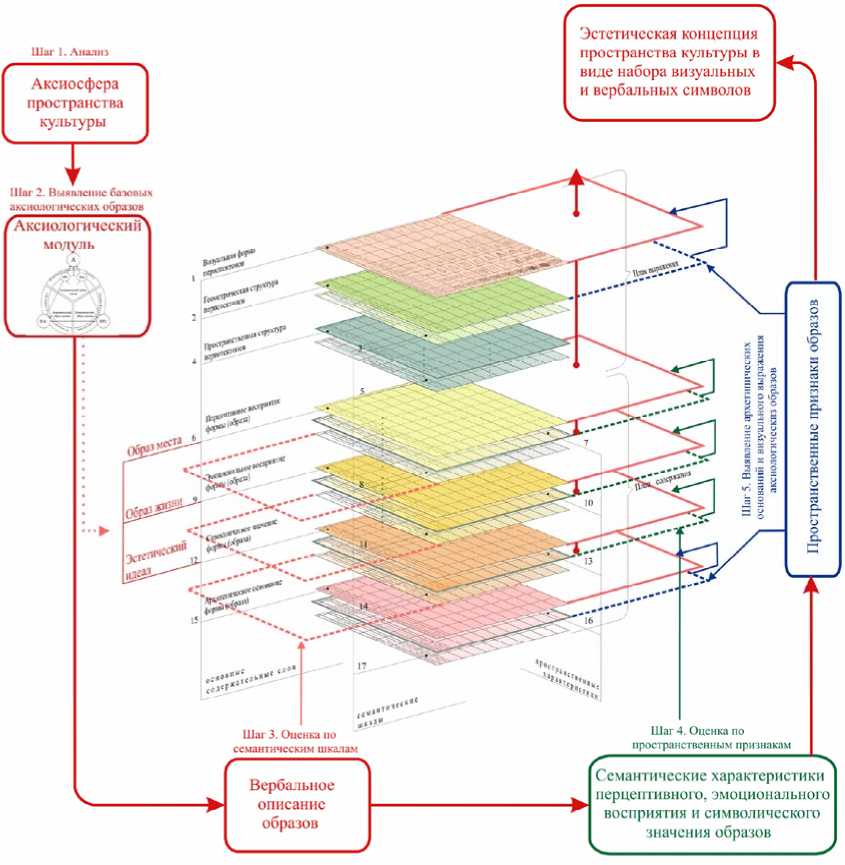

Рис. 4. Алгоритм разработки эстетической концепции пространства культуры.

Общество

оценки являются не только вербальные характеристики оцениваемых конструктов, но и условный визуальный образ, характеризующий концептуальное построение проектируемого смыслового конструкта.

Для получения результатов в анализе/ проектировании эстетической концепции пространства культуры необходимо осуществление алгоритма в несколько этапов решения поставленной задачи (рис. 4).

Этот процесс состоит из 6 этапов, где первые два представляют собой предварительный этап анализа аксиосферы пространства культуры и выявление базовых образов «аксиологического модуля», разработанного нами в [5]. В этом случае базовые образы ак-сиосферы выступают в качестве исходной информации для анализа и синтезирования полученных результатов в эстетической концепции пространства культуры. Так, подготовленная соответствующим образом исходная информация о базовых образах аксиосферы (шаг 1 и 2) оценивается по семантическим шкалам (шаг 3), после чего по

Общество. Среда. Развитие ¹ 1’2016

выявленным элементам определяются пространственные признаки и соответствующие им характеристики основных информационных слоёв (шаг 4). Это позволяет определить архетипическое основание и визуальные признаки структурного построения оцениваемых смысловых конструктов (шаг 5). На заключительном этапе (шаг 6) осуществляется синтез полученных результатов, который представляет собой концептуальную эстетическую систему. Учитывая, что концепция – это система способов понимания и трактовки явления, объекта или процесса, система достижения цели, в аспекте данных исследований «эстетическая концепция» – система вербальных символов, маркирующих «границы» эстетического идеала, в рамках которого должны удерживаться проектируемые образы; система визуальных символов, служащих вектором в выборе средств художественной выразительности. Таким образом, на этапе формирования эстетической концепции пространства культуры или какого-либо средового «сценария», артефакта, создаётся концептуальное «прочтение» проектируемого или оцениваемого образа.

Полученные результаты во всех рассмотренных вариантах представляют собой набор вербальных и визуальных символов, служащих комплексом средств художественной выразительности, использование которых проектировщиком зависит от более конкретных задач и возможностей. Конечной целью создания «глоссария» является разработка принципа проектирования эстетической концепции, обозначающей об- щее векторное направление формирования образа, в рамках которого осуществляется образно-пластическая проработка художественной формы. В целом в основу разработанной системы взаимосвязи знаковых элементов положен принцип переноса свойств идеальных объектов на моделируемые в реальности объекты и процессы. В наиболее общем смысле его можно сформулировать как принцип визуализации символов культуры при помощи «первотектонального языка коммуникации». Идеальными объектами в данном контексте являются символы со всеми соответствующими им характеристиками, а моделируемыми «ситуациями» – проектируемые образы, формы, «сценарии».

Таким образом, предлагаемая модель глоссария (синтактика) в комплексе с рассмотренными и возможными вариантами проектирования (прагматика), составляет «первотектональный язык коммуникации» – систему знаковых высказываний, основанную на архетипических смыслах и содержащую в своей основе методологический аппарат моделирования смыслов в границах оппозиции «вербальное–визуальное». В данном контексте «глоссарий» выступает как семиотическая реальность и многофункциональный способ художественного проектирования, служащий «мостом» между ментальным «планом содержания» и визуальным «планом выражения» и позволяющий воплощать самые широкие спектры смыслов в особой художественной форме.

В общем смысле предлагаемый метод конкретизирует разработку эстетической концепции с помощью «первотектональ-ного языка» коммуникации. На основе анализа исходных условий и синтеза полученных с помощью «глоссария» результатов, этот язык несёт в себе немало возможностей в синергии как отдельных артефактов пространства культуры между собой, так и культурного ландшафта в целом. В общей методологической структуре проектирования это, прежде всего, пред-проектный этап, благодаря которому проектировщик получает исходные данные для художественного моделирования образа будущего объекта или пространства, получая возможность учитывать культурный контекст, обеспечивая гармонизацию с ним на архетипическом уровне.

Создание программного обеспечения предлагаемой модели «глоссария» перво-тектонов позволит оптимизировать процесс проектирования и осуществить возможность постоянного обновления системы новыми сведениями и дополнения новыми возможностями.

Смысл применения «глоссария» как элемента профессиональной (и образовательной) технологии в том, что в нём собрана и систематизирована информация о базовых архетипических формах смыслообразова-ния в границах оппозиции «вербальное– визуальное». Такая база знаний представляет интерес не только как оптимизация процесса эстетического проектирования, но и как методическая модель в процессе обучения культурологов и будущих специалистов в области архитектурно-дизайнерского проектирования. С помощью модели «глоссария», где визуализирована семантическая связь между планом выражения и планом содержания появляется возможность демонстрации студентам этой взаимосвязи в динамике, в зависимости от целей и задач, от исходных условий оцениваемого или проектируемого объекта. Результат исследований с использованием модели «глоссария» был продемонстрирован во время защиты дипломных работ студентов специальности «Конструирование швейных изделий» в Энгельсском технологическом институте Саратовского государственного технического университета в 2006–2009 гг., где разработаны: матрица формирования типов художественно-образных структур костюма на основе комбинаторики стабильных и мобильных элементов формы; методика визуализации творческого источника в границах оппозиции «визуальное – вербальное»; выявление смыслообразующего основания художественного образа костюма на основе анализа ценностной системы пространства культуры и пр. В Строительно-архитектурно-дорожном институте СГТУ студенты специальности «Дизайн архитектурной среды» в 2014 г., в дипломных исследованиях по разработке аксиологического подхода к архитектурно-дизайнерскому проектированию использовали модель глоссария в моделировании эстетической концепции культурного ландшафта г. Саратова [5].

Предлагаемый метод работы с «глоссарием» позволяет студентам приобрести навыки «перевода» исходной задачи в границах оппозиции «вербальное–визуальное» и воплощения выявленной эстетической концепции в материальную форму проектируемого объекта.

В более широком культурологическом смысле с применением «глоссария» в проектно-эстетической практике находят свои решения проблемы увязки смысловых доминант культуры и эстетически осмысливаемой формы – через представления об архетипическом основании символов, в их художественно-образном строе. Сказанное позволяет рассматривать предлагаемый метод не только как элемент научной базы, формирующий методику анализа и формирования семиотических текстов, но и как инструмент развития и обучения будущих специалистов в области проектирования предметно-пространственной среды.

Список литературы От символа - к художественному образу: структурно-семиотический подход к проектно-эстетической проблематике

- Барабанов А. Человек и архитектура: Cемантика отношений. -Интернет-ресурс. Режим доступа: http://www.gnozis.info/?q=node/3748 (22.12.2015)

- Волошинов А.В. О союзе эстетики и математики в истории культуры//Обсерватория культуры. -2006, № 6. -С. 100-109.

- Волошинов А.В., Забродина Г.Д., Куличенко Т.В., Черемисова Е.В. Методологическая модель анализа культурологического портрета города//Вопросы культурологии. -2015, № 12. -С. 8-16.

- Забродина Г.Д. Визуализация символов культуры в системе «человек-среда»//Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. № 9, часть 1. -Тамбов: Грамота, 2013.-С. 50-53.

- Забродина Г.Д., Черемисова Е.В., Сухорукова Т.А. «Аксиологический модуль» в пространстве культуры: проектно-эстетическая проблематика//Научное обозрение. № 8 -М.: Наука образования, 2015. -С. 413-419.

- Козлова Т.В., Ильичёва Е.В. Стиль в костюме XX века/Уч. пос. для ВУЗов. -М.: МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2003. -160 с.

- Leibniz G.W. Dissertatio de arte combinatoria, 1666, Sдmtliche Schriften und Briefe. A VI 1.-Berlin: Akademie Verlag, 1923. -p. 163.

- Пелипенко А.А., Яковенко И.Г. Культура как система. -М.: Языки рус. культуры, 1998. -371 с.

- Пономарёва Г.П., Забродина Г.Д. Построение геометрического форморяда для создания символики художественного образа//Вестник Саратовского государственного технического университета. -2006, № 4 (17), вып.2. -С.82-86.

- Филатова Н.А. Построение гармонической матрицы моды различных периодов XX века/Дисс.... канд. техн. наук. -М., 2003. -302 с.

- Флоренский П. Сочинения. В 4 т. Т.2/Сост. и общ. ред. игумена Андроника (A.C.Трубачева), П.В.Флоренского, М.С.Трубачева. -М.: Мысль, 1996. -877 с.

- Чертов Л. Знаковая призма. Статьи по общей и пространственной семиотике». -Интернет-ресурс. Режим доступа: https://books.google.ru/books/reader?id=vLaUCgAAQBAJ&num=9&hl=ru&printsec=frontcover&output=reader&pg=GBS.PT72/(20.12.2015)