Отбор устойчивых к септориозу сортов яровой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) из международного питомника Касиб 20

Автор: Коломиец Т.М., Пахолкова Е.В., Сальникова Н.Н., Панкратова Л.Ф., Моргунов А.И., Шаманин В.П.

Журнал: Вестник Омского государственного аграрного университета @vestnik-omgau

Рубрика: Агрономия

Статья в выпуске: 2 (50), 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты 3-летних иммунологических испытаний на устойчивость к септориозу 55 перспективных сортов и линий яровой мягкой пшеницы ( Triticum aestivum L.) казахстанско-сибирской селекции (КАСИБ), поступивших из питомника Омского ГАУ. Испытания проведены во Всероссийском НИИ фитопатологии (ВНИИФ) на искусственном инфекционном фоне в 2019-2022 гг. Для заражения использовали штаммы двух наиболее распространенных на территории РФ видов возбудителей септориоза - Zimoseptoria tritici и Parastagonospora nodorum . Культуры штаммов хранились в Государственной коллекции фитопатогенных микроорганизмов (ГКФМ) ВНИИФ. Растения оценивали как в фазу двух листьев в условиях теплицы, так и в стадию взрослых растений в инфекционном питомнике на опытных полях ВНИИФ в Московской области. Основным критерием оценки была степень поражения растений. Дополнительными критериями при оценке в поле служили индекс устойчивости и снижение массы 1000 зерен. Корреляция между пораженностью растений в фазу всходов в теплице и во взрослую стадию в поле в большинстве случаев отсутствовала. Отобраны 10 сортов и линий яровой пшеницы. Из них 9 со слабой и умеренной пораженностью флаг-листа и колоса и замедленным развитием болезни на колосе: 4 образца из Казахстана (Линия 11/09-13-3, ГВК 2097/14, Степнодар 90, Астана 2) и 5 из России (Лидер 80, Лютесценс ШТ-335, Силач, Силантий, Лютесценс 123-13). Один российский образец (Линия 2026) отобран как толерантный к септориозу.

Яровая пшеница, сорт, септориоз, степень поражения, устойчивость, восприимчивость, толерантность

Короткий адрес: https://sciup.org/142238687

IDR: 142238687 | УДК: 633.11:631.524.86

Текст научной статьи Отбор устойчивых к септориозу сортов яровой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) из международного питомника Касиб 20

Яровая пшеница – одна из стратегических продовольственных культур в России, имеющая первостепенное значение наряду с озимой. Особой ценностью обладает яровая мягкая пшеница ( Triticum aestivum L. ) с высоким содержанием белка и клейковины и отличными хлебопекарными качествами. Основные площади ее посева сосредоточены в Поволжье, Западной и Восточной Сибири, на Южном Урале, в Нечерноземной зоне.

В числе опасных болезней во всех районах возделывания яровой пшеницы в течение длительного периода времени остается септориоз [1; 2]. Его вредоносность заключается в преждевременном отмирании ассимиляционной поверхности листьев, что приводит к сокращению вегетационного периода растений, снижению озерненности колоса, массы зерна и его качества. Как итог зерновая продукция яровой пшеницы может упасть на 25–60% [3]. Нарастанию и распространению септориоза способствуют современные методы ведения сельского хозяйства, направленные на снижение интенсивности обработки почвы, это способствует накоплению на ее поверхности инфицированных растительных остатков – основного источника заболевания. Так, в лесостепи Западной Сибири за последние 10 лет это увеличило частоту эпифитотий септориоза в 2–2,5 раза [3].

На территории России наиболее распространены два возбудителя септориоза – Zymoseptoria tritici (Desm.) Quaedvlieg & Crous (синоним Septoria tritici Rob . et Desm) и Parastagonospora nodorum (Berk.) Quaedvlieg, Verkley & Crous (синоним Stagonospora nodorum [Berk.] Castellani and E.G. Germano). Вид Z. tritici является преимущественно листовым патогеном, но при благоприятных условиях может перейти на ости и колосковые чешуи. P. nodorum одинаково хорошо поражает как листья, так и колосья, способен заражать зерно, имеет более высокую скорость развития инфекции и менее зависим от температуры и влажности по сравнению с Z. tritici . В зонах выращивания яровой пшеницы этот вид преобладает [4; 5].

Наиболее перспективным и экологически безопасным методом защиты пшеницы от септориоза было и остается создание устойчивых сортов. Для выполнения этой задачи необходимы надежные доноры устойчивости, однако это осложнено особенностями самого патогена. Устойчивость к септориозу может быть как количественной (горизонтальной), так и изолят-специфичной (вертикальной). В настоящее время известно о 21 Stb -гене устойчивости к Z. tritici , которые успешно идентифицируются в разных сортах пшеницы и могут быть использованы в селекции, а с применением новых высокопроизводительных методов генетического анализа значительно пополнились данные о QTLs устойчивости пшеницы к P. nodorum [6; 7]. Однако в полевых условиях устой-

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 2(50) AGRONOMY чивость к септориозу обычно проявляется как количественный признак, контролируемый олиго- или полигенной системой [8]. Кроме того, динамичность популяций, присущая обоим видам этих фитопатогенных грибов, требует постоянного выявления новых генов, QTLs устойчивости и изучения механизма, лежащего в ее основе [9]. Наиболее длительную защиту от септориоза могут обеспечить сорта с замедленным развитием болезни, т.е. с частичной устойчивостью. Так, в результате многолетнего изучения из коллекции GRIN (Germplasm Resources Information Network, США) удалось отобрать сорта пшеницы, обладающие частичной устойчивостью за счет увеличения продолжительности латентного периода и уменьшения размера инфекционных пятен [10].

Результативность селекционного процесса зависит от выбора исходного материала. С этой целью для поиска и отбора новых источников и доноров устойчивости рекомендованы ресурсы мирового генофонда и образцы из различных генетических коллекций [10–12]. Широко используются в селекционных программах синтетические пшеницы с привлечением генетического потенциала Aegilops tauschii , среди которых выделены гексаплоидные линии, устойчивые к септориозу [13]. В целях повышения результативности селекционных программ в России и Казахстане создана Казахстанско-Сибирская сеть улучшения яровой пшеницы (КАСИБ). Разработанная программа челночной селекции стала связующим звеном между ведущими селекционными и научно-исследовательскими учреждениями Казахстана, Западной Сибири и СИММИТ. В питомнике СИММИТ – Septon сосредоточены гермоплазмы пшеницы из многих стран, резистентные к септориозу, которые могут служить источниками устойчивости к этой болезни.

Целью исследований был отбор устойчивых к септориозу сортов и линий яровой мягкой пшеницы ( Triticum aestivum L .) из питомника ЯМП Омского государственного аграрного университета (Омский ГАУ) для их дальнейшего использования в селекции в качестве доноров устойчивости. Испытания проведены в 2019–2022 гг. во ВНИИ фитопатологии на искусственном инфекционном фоне двух наиболее распространенных видов возбудителей септориоза – Z. tritici и P. nodorum . Оценка осуществлена в фазу проростков в теплице и в стадию взрослых растений в поле.

Материалы и методы

Изучались 55 перспективных сортов и линий яровой пшеницы ( Triticum aesti-vum L .) КАСИБ 20, поступивших из питомника ЯМП Омского государственного аграрного университета (Омский ГАУ). Среди них 34 образца из России, 18 из Казахстана и 3 сорта, используемых в качестве стандартов при испытании сортов сети КАСИБ. Оригинаторами сортов российской селекции являются 11 селекционных и научных учреждений, включая Алтайский НЦА, Курганский, Самарский, Челябинский и Оренбургский НИИСХ, НИИСХ Юго-Востока, ООО Агрокомплекс «Кургансемена», СИБНИИРС, Омский ГАУ, Омский АНЦ, ГАУ Северного Зауралья, Тюмень. Казахстанские сорта созданы в 7 учреждениях, включая Актюбинскую, Карабалыкскую и Карагандинскую СХОС, ВКНИИСХ, КазНИИЗиР, Павлодарский НИИСХ, НПЦ ЗХ им. Бараева.

Наработка биоматериала . Для создания искусственного инфекционного фона использовали вирулентные штаммы P. nodorum и Z. tritici из Государственной коллекции фитопатогенных микроорганизмов ВНИИФ. Необходимое количество биоматериала P. nodorum для инокуляции выращивали методом твердофазного культивирования в колбах на перловой крупе, Z. tritici – на картофельно-глюкозном агаре (КГА) в чашках Петри [14].

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 2(50) AGRONOMY

Тепличные испытания . Опыты в теплице проводили в течение осени-зимы 2019–2020 гг. Семена испытываемых сортов проращивали двое суток и высевали в вазоны с почвой объемом 300 см3, по 10 семян в вазон. Сеяли по два вазона каждого сорта: один – для испытания на устойчивость к P. nodorum, другой – на устойчивость к Z. tritici.

Растения заражали в фазу 2 листьев споровой суспензией гриба, состоящей из смеси штаммов в равном объеме. Концентрация суспензии – 106 спор/мл ( P. nodorum ) и 107 спор/мл ( Z. tritici ). Объем суспензии – из расчета 100 мл/м2. Для лучшей прилипаемости в инокулюм добавляли поверхностно-активное вещество «Твин-20».

После инокуляции растения помещали на 48 ч во влажную камеру, затем переносили обратно в ростовые боксы, где поддерживалась температура 22–24°С днем, 18°С – ночью и фотопериод – 16 ч. Для поддержания влажности растения периодически увлажняли водой с помощью пульверизатора.

Пораженность растений P. nodorum оценивали через 14 дней после инокуляции, визуально определяя процент некротической поверхности 1-го и 2-го листа. Тип реакции сорта классифицировали: как R – устойчивый (средняя степень поражения, не более 20%); M – умеренно восприимчивый (средняя степень поражения – 21–50%); S – восприимчивый (средняя степень поражения – более 50%) [15].

В варианте с Z. tritici оценку проводили через 20 дней после инокуляции по двум показателям: степени поражения растений и споруляции гриба in vivo. Степень поражения – как указано выше, для P. nodorum . Для оценки споруляции учетные листья срезали, помещали в стаканы с 25 мл воды на 2 ч, затем в камере Горяева подсчитывали число спор. Споруляцию оценивали: как низкую, если менее 100 тыс. спор/лист, среднюю – 100–200 тыс. спор/лист, высокую – более 200 тыс. спор/лист. Устойчивыми считали растения со слабой степенью поражения и низкой споруляцией либо со средней степенью поражения и низкой споруляцией, либо слабой степенью поражения и средней споруляцией гриба [15].

Полевые испытания . Подготовку почвы под посев пшеницы, глубину заделки семян, а также уход за растениями проводили в соответствии с агротехническими требованиями. Посев семян осуществляли вручную в рядки длиной 1 погонный метр с шириной междурядий – 30 см. В рядок высевали по 50–70 семян анализируемого сорта, по одному рядку на каждый сорт. Для определения снижения веса 1000 зерен дополнительно высевали контрольную делянку, защищая ее от инфекции фунгицидом «Альто Турбо» – 0,5 л/га.

Растения инокулировали с помощью пульверизатора в наиболее уязвимые фазы вегетации: Z. tritici – в фазу трубкования, P. nodorum – в фазу колошения. Инокуляцию проводили в безветренную погоду в вечернее время после выпадения росы. Концентрация споровой суспензии – 106 спор/мл для P. nodorum и 107 спор/мл – для Z. tritici . Объем инокулюма – из расчета 100 мл/м2 посевов. Для прилипаемости использовали поверхностно-активное вещество «Твин-20».

Учеты проводили после появления симптомов заболевания в динамике с интервалом 6–7 дней, определяя визуально процент пораженной поверхности листьев и колоса. Для дальнейшего анализа в качестве критериев использовали максимальную степень поражения флаг-листа и колоса как наиболее важных органов для формирования урожая [16; 17]. На флаг-листе ее фиксировали в фазу 72, когда листья еще оставались живыми и работали на урожай, на колосе – в фазу 75. Тип реакции растений классифицировали: как RR – высокоустойчивый (степень поражения – 0–5%), R – устойчивый

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 2(50) AGRONOMY

(степень поражения – 6–15%), M – умеренно восприимчивый (16–25%), S – восприимчивый (26–65%), SS – высоковосприимчивый (66–100%) [18].

Для выявления сортов с частичной устойчивостью к септориозу определяли индекс устойчивости (ИУ) сорта на основании площади под кривой развития болезни (ПКРБ) на колосе по формуле: ИУ = ПКРБ изучаемого сорта / ПКРБ восприимчивого сорта или стандарта. В качестве последнего использовался сорт яровой пшеницы Злата. По показателю ИУ сорта условно разделяли на 4 группы: высокоустойчивые (ИУ = 0,10–0,35), среднеустойчивые (ИУ = 0,36–0,65), слабоустойчивые (ИУ = 0,66– 0,80), восприимчивые (ИУ > 0,81) [19]. Низкий ИУ характеризовал замедленное развитие болезни.

Уборку урожая осуществляли вручную после достижения полной спелости зерна. Оценивали снижение массы 1000 зерен (МТЗ) в сравнении с контрольным защищенным вариантом. Толерантность сорта определяли по параметрам пораженности >50%, снижения МТЗ < 15% [20].

Результаты исследований

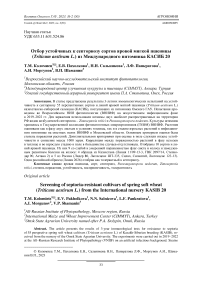

Тепличные испытания. В фазу всходов сорта показали разную восприимчивость к возбудителям септориоза, при этом высокая пораженность растений P. nodorum наблюдалась значительно чаще. Сильную степень поражения этим грибом имели 25,4% образцов, тогда как устойчивый тип реакции – только 10,9%. В варианте с Z. tritici всего у одного образца восприимчивый тип реакции, устойчивых же форм было 80%, т.е. примерно в 7 раз больше, чем к P. nodorum (рис. 1).

□R □ M □S

Рис. 1. Соотношение (в %) образцов яровой пшеницы, разных по устойчивости к P. nodorum и Z. tritici в фазу всходов

Все сорта, устойчивые к P. nodorum, были устойчивыми и к Z. tritici : ГВК 2097/14, Эритроспермум 79/07, Терция, Лидер 80, Лютесценс ТР-64, ГАУ 21-2018. 5 сортов умеренно восприимчивых к обоим видам гриба (табл. 1).

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 2(50)

AGRONOMY

Сорта и линии яровой пшеницы, устойчивые и умеренно восприимчивые к возбудителям септориоза Z. tritici и P. nodorum в фазу всходов

Таблица 1

|

№ |

Сорт, линия |

Z. tritici |

P. nodorum, % |

|||

|

Cтепень поражения, % |

Споруляция, тыс. спор/ лист |

Тип реакции сорта |

Степень поражения |

Тип реакции сорта |

||

|

Устойчивые образцы |

||||||

|

1 |

ГВК 2097/14 |

21,5 |

46,1 |

R |

18,2 |

R |

|

2 |

Эритроспермум 79/07 |

10,2 |

20,8 |

R |

5,9 |

R |

|

3 |

Терция |

30,7 |

60,7 |

R |

18,7 |

R |

|

4 |

Лидер 80 |

11,8 |

18,1 |

R |

19,7 |

R |

|

5 |

Лютесценс ТР-64 |

33,2 |

33,6 |

R |

15,6 |

R |

|

6 |

ГАУ 21-2018 |

8,0 |

45,3 |

R |

15,0 |

R |

|

Умеренно восприимчивые образцы |

||||||

|

1 |

Лютесценс 2174 |

51,9 |

80,5 |

M |

40,0 |

M |

|

2 |

Памяти Азиева |

37,8 |

125,0 |

M |

28,5 |

M |

|

3 |

Лютесценс ШТ-335 |

42,3 |

108,4 |

M |

43,9 |

M |

|

4 |

Силантий |

39,2 |

104,7 |

M |

33,5 |

M |

|

5 |

Лютесценс 417/10-5 |

51,0 |

46,9 |

M |

42,2 |

M |

Сильной восприимчивостью к возбудителю P. nodorum в условиях теплицы отличились: ГВК 2140/6, Линия 67/98-13, Лютесценс 2055, KS 115/09-1, Оренбургская 23 – степень поражения достигала 61,0–77,7%. Восприимчивой к Z. tritici охарактеризована только линия Лютесценс 1991 (пораженность – 44%, споруляция – 236,7 тыс. спор/лист).

Полевые испытания . Полевые испытания – в течение 3 лет: в 2020 и 2022 гг. сорта оценивали на устойчивость к септориозу на общем инфекционном фоне P. nodo-rum и Z. tritici , а в 2021 г. оценку проводили отдельно по каждому виду гриба.

Вегетационный сезон 2020 г. характеризовался умеренными температурами и достаточным количеством осадков и был комфортным для развития болезни. В 2021 и 2022 гг. в отдельных декадах лета стояла жаркая и сухая погода, однако периодически выпадавшие дожди и роса обеспечили достаточную влажность для внедрения и распространения инфекции (табл. 2).

Таблица 2

Показатели температуры воздуха и количества осадков, по данным метеостанции ВНИИФ, в период наблюдений в инфекционном полевом питомнике

|

Год |

Метеопоказатель |

Июнь |

Июль |

Август |

||

|

III |

I |

II |

III |

I |

||

|

2020 |

Температура, °С |

19,2 |

19,5 |

17,1 |

17,4 |

18,3 |

|

Разница с многол. |

+ 1,8 |

+ 1,8 |

– 1,4 |

– 1,0 |

+ 0,4 |

|

|

Осадки, мм |

33,6 |

49,6 |

38,9 |

30,9 |

1,4 |

|

|

Разница с многол. |

+ 9 |

+ 23,6 |

+ 11,7 |

+ 7,5 |

– 18,6 |

|

|

2021 |

Температура, °С |

23,7 |

21,6 |

24,3 |

19,1 |

20,1 |

|

Разница с многол. |

+ 6,3 |

+ 3,9 |

+ 5,8 |

+ 0,7 |

+ 2,2 |

|

|

Осадки, мм |

24,7 |

3,8 |

18,0 |

32,8 |

18,0 |

|

|

Разница с многол. |

+ 0,1 |

– 22,2 |

– 9,2 |

+ 9,4 |

– 0,4 |

|

|

2022 |

Температура, °С |

20,2 |

20,8 |

18,1 |

20,5 |

20,8 |

|

Разница с многол. |

+ 2,8 |

+ 3,1 |

– 0,4 |

+ 2,1 |

+ 2,9 |

|

|

Осадки, мм |

2,6 |

41,6 |

42,0 |

2,6 |

4,2 |

|

|

Разница с многол. |

– 20,0 |

+ 15,6 |

+ 14,8 |

– 20,8 |

– 15,4 |

|

|

Ср. за 60 лет |

Температура, °С |

17,4 |

17,7 |

18,5 |

18,4 |

17,9 |

|

Осадки, мм |

24,6 |

26,0 |

27,2 |

23,4 |

19,6 |

|

Примечание.

– благоприятные условия для развития болезни;

– слишком жаркая или сухая похода

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 2(50) AGRONOMY

Несмотря на колебания погодных условий, инфекционный фон складывался удачно во все годы наблюдений: степень поражения флаговых листьев достигала в отдельных случаях 90–100%, колосьев – 70–90%. Как показал микроскопический анализ, на листьях присутствовали оба возбудителя септориоза, а на колосе – практически только P. nodorum.

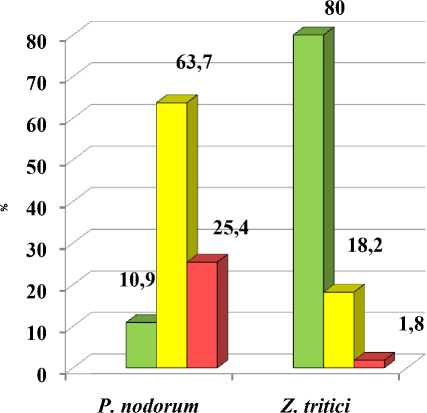

Ежегодно преобладали сорта с восприимчивым (S) типом реакции (47,3–69,1%). Доля высоковосприимчивых (SS) образцов составляла 25,5% в 2020 г. и 16,4% – в 2021 г. Устойчивый и умеренно восприимчивый типы реакции встречались в 5,4–23,6% случаев. Слабее поражены лишь в варианте с Z. tritici в 2021 г.: идентифицировано 20 и 63,6% сортов с очень устойчивым (RR) и устойчивым (R) типом реакции соответственно, а восприимчивых – всего 3,6% (рис. 2).

Рис. 2. Соотношение (в %) разных по устойчивости к септориозу образцов яровой пшеницы в полевом питомнике ВНИИФ в 2020–2022 г.

В 2020 г. максимальная пораженность флагового листа достигала 100%, колоса – 90%. На таком сильном инфекционном фоне выделено 7 устойчивых сортов. У 5 из них (ГВК 2097/14, Линия 11/09-13-3, Степнодар 90, ГАУ 21-2018 и Силач), наряду со слабой пораженностью колоса (5–15%), степень поражения флаговых листьев составляла 10–20%. У двух сортов (Астана 2 и Лютесценс 123-3) флаговые листья инфицированы на 30–50%. Два сорта (ГВК 2097/14 и ГАУ 21-2018) слабо поражались в фазу всходов (табл. 3).

Таблица 3

Сорта и линии яровой пшеницы из коллекции КАСИБ, устойчивые к септориозу в полевом инфекционном питомнике в 2020 г.

|

№ |

Сорт, линия |

Пораженность флагового листа, % |

Пораженность колоса, % |

Тип реакции |

|

|

Ф-лист |

колос |

||||

|

1 |

ГВК 2097/14* |

20 |

5 |

M |

RR |

|

2 |

Степнодар 90 |

20 |

10 |

M |

R |

|

3 |

Линия 11/09-13-3 |

10 |

5 |

R |

RR |

|

4 |

ГАУ 21-2018* |

20 |

15 |

M |

R |

|

5 |

Силач |

20 |

10 |

M |

R |

|

6 |

Лютесценс 123-13 |

30 |

10 |

S |

R |

|

7 |

Астана 2 |

50 |

10 |

S |

R |

Примечание. * Сорта и линии, устойчивые к обоим видам септории в фазу всходов.

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 2(50) AGRONOMY

Умеренная восприимчивость в поле в 2020 г. была характерна для 4 образцов с пораженностью 20%: Линия 37/07-12-2, Лидер 80, Лютесценс 128-15 и Эритроспер-мум 25787. Самыми восприимчивыми были 14 образцов (Линия Р-1415, Линия Р-1417, Лютесценс 799, Линия 67/98-13, Лютесценс 111/09, Лютесценс ТР-64, KS 161/08-2p, Линия 2026, Линия 2149, Лютесценс 375, Ильменская 2, Оренбургская 22, Оренбургская 23, Оренбургская юбилейная), их пораженность достигала 70–100%.

В 2021 г. при раздельной инокуляции степень поражения растений была заметно сильнее в варианте с P. nodorum : максимальные показатели на флаг-листе достигали 70%, на колосе – 60%, тогда как с Z. tritici пораженность этих органов не превышала 30%. Причина – более высокая агрессивность P. nodorum и меньшая его зависимость от колебаний температуры и влажности. Выделены 4 сорта, устойчивые к обоим видам гриба. Из них слабее была поражена Линия 11/09-13-3: инфицированность флаг-листа – 5%, колоса – 5–15%. Сорта Лютесценс 762, Таймас и Степнодар 90 при такой же низкой пораженности колоса имели степень поражения флаг-листа возбудителем P. nodorum 30–50% (табл. 4).

Таблица 4

Сорта и линии яровой пшеницы из коллекции КАСИБ, устойчивые к P. nodorum и Z. tritici , в полевом питомнике в 2021 г.

|

№ |

Сорт, линия |

P. nodorum |

Z. tritici |

||||||

|

Пораженность, % |

Тип реакции |

Пораженность, % |

Тип реакции |

||||||

|

Ф.-л. |

К. |

Ф.-л. |

К. |

Ф.-л. |

К. |

Ф.-л. |

К. |

||

|

1 |

Лютесценс 762 |

30 |

10 |

S |

R |

10 |

10 |

R |

R |

|

2 |

Степнодар 90* |

30 |

15 |

S |

R |

5 |

15 |

RR |

R |

|

3 |

Линия 11/09-13-3* |

5 |

15 |

R |

R |

5 |

5 |

RR |

RR |

|

4 |

Таймас |

50 |

10 |

S |

R |

10 |

5 |

R |

RR |

Примечание. *Сорта и линии, устойчивые в 2020 г. в поле

У двух образцов (Линия 11/09-13-3 и Степнодар 90) отмечено совпадение по уровню устойчивости с 2020-м годом. Остальные 5 сортов, устойчивых в 2020 г., подтвердили этот статус только в отношении Z. tritici , тогда как против P. nodorum они были умеренно восприимчивыми (ГВК 2097/14, Силач, Астана 2) либо восприимчивыми (ГАУ 21-2018, Лютесценс 123-13). Совпадения по устойчивости к P. nodorum во взрослую стадию и в фазу всходов не отмечены. Что касается Z. tritici , устойчивость, проявившаяся в фазу всходов, подтвердилась в поле у 52,7% сортов. Наиболее восприимчивые к P. nodorum в поле образцы: Линия 67/98-13, Лютесценс 2055 и Линия 2026. Первые два также сильно поражались и в фазу всходов (61,0–67,0%).

В 2022 г. максимальная пораженность флаговых листьев достигала 70%, колоса – 80%. На этом фоне удалось выделить 7 образцов с устойчивым типом реакции на колосе и от слабого до умеренного – на флаг-листе: ГВК 2097/14, Степнодар 90, Эритро-спермум 79/07, Линия 11/09-13-3, Астана 2, Лидер 80, Эритроспермум 25787. Только у сорта Эритроспермум 25787 инфекция флаг-листьев достигла 40%. При этом в 2020 г. в полевых условиях сорта ГВК 2097/14, Степнодар 90 и Астана 2 были также устойчивыми к септориозу, а в 2021 г. среди устойчивых форм отмечена Линия 11/09-13-3. Кроме того, сорта ГВК 2097/14, Эритроспермум 79/07 и Лидер 80 были устойчивыми в фазу всходов (табл. 5).

Умеренно восприимчивыми по типу реакции на флаг-листе и колосе в 2022 г. были ГВК 2140/6, Лютесценс 1143, Лютесценс ШТ-3 3 5 , KS 111/09-2 со степенью поражения этих органов – 20%. Наиболее сильно поражены образцы яровой пшеницы: Люте-

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 2(50)

AGRONOMY

сценс 2055, KS 161/08-2p, Линия 1643ае3, Линия 2026, Ильменская 2, Оренбургская 22 и Оренбургская 23 (степень поражения – 60–80%).

Таблица 5

Сорта и линии яровой пшеницы из коллекции КАСИБ, устойчивые к септориозу в полевом питомнике в 2022 г.

|

№ |

Сорт, линия |

Пораженность флагового листа, % |

Пораженность колоса, % |

Тип реакции |

|

|

Ф-лист |

Колос |

||||

|

1 |

ГВК 2097/14* *** |

20 |

10 |

M |

R |

|

2 |

Степнодар 90* |

10 |

10 |

R |

R |

|

3 |

Эритросп. 79/07*** |

20 |

10 |

M |

R |

|

4 |

Линия 11/09-13-3** |

10 |

5 |

R |

RR |

|

5 |

Астана 2* |

20 |

10 |

M |

R |

|

6 |

Лидер 80*** |

10 |

5 |

R |

RR |

|

7 |

Эритроспермум 25787 |

40 |

5 |

S |

RR |

Примечание. *Сорта и линии, устойчивые к септориозу в 2020 г.

**Сорта и линии, устойчивые к P. nodorum в 2021 г.

***Сорта и линии, устойчивые к P. nodorum в фазу всходов в теплице

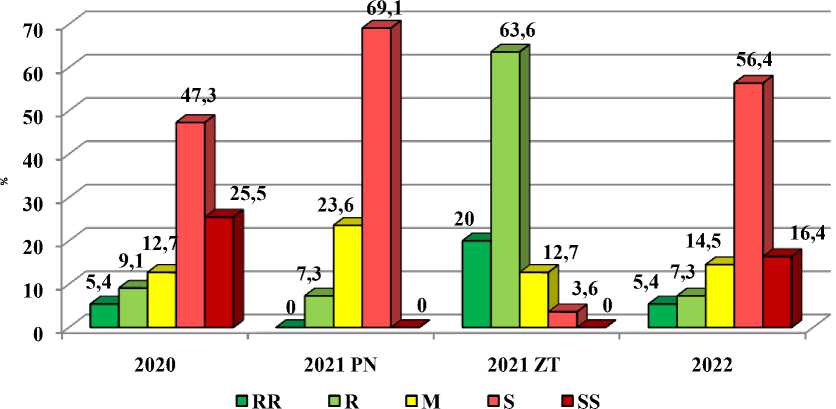

Во все годы наблюдений у испытуемых сортов отмечена разная скорость развития болезни на колосе. Соотношение значений индекса устойчивости (ИУ) различалось по годам. Наибольшее число (41,8%) высокоустойчивых сортов с ИУ = 0,1–0,35 выявлено в 2020 г. В последующие годы их число сократилось до 25,4–27,3%. В 2021 г., когда показатель ИУ учитывали только в отношении P. nodorum как более агрессивного патогена на колосе, преобладали образцы со средним ИУ – 69,1%. В 2022 г. доминировали высоковосприимчивые образцы с ИУ > 0,81: их доля – 43,6% (рис. 3).

Рис. 3 . Соотношение (в %) образцов яровой мягкой пшеницы с разным показателем индекса устойчивости (ИУ) на колосе в полевом питомнике ВНИИФ (2020–2022 гг.)

В целом во все годы полевых испытаний 9 сортов и линий демонстрировали стабильно низкий показатель ИУ, свидетельствуя о наличии у них частичной устойчивости. Благодаря замедленному развитию болезни максимальная пораженность в конце вегетации на этих образцах не достигла высоких значений. Меньше всего инфекции присутствовало на Линии 11/09-13-3: за все годы наблюдений пораженность не только колоса, но и флаг-листа не превысила 10–15%. У линии ГВК 2097/14 показатели пораженности на колосе и флаг-листе не превышали 20%. У сортов Степнодар 90, Лидер 80,

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 2(50)

AGRONOMY

Лютесценс ШТ-335, Силач, Силантий и Лютесценс 123-13 количество инфекции на флаг-листе и колосе было не более 30%. У сорта Астана 2 – не более 20% на колосе и не более 50% на флаг листе (табл. 6).

Таблица 6

Сорта и линии яровой пшеницы с низким индексом устойчивости

|

№ |

Сорт, линия |

2020 г. |

2021 г. (P. nodorum) |

2022 г. |

||||||

|

ФЛ |

К |

ИУ |

ФЛ |

К |

ИУ |

ФЛ |

К |

ИУ |

||

|

1 |

Линия 11/09-13-3 |

10 |

5 |

0,08 |

5 |

15 |

0,12 |

10 |

5 |

0,07 |

|

2 |

ГВК 2097/14 |

20 |

5 |

0,12 |

5 |

20 |

0,23 |

20 |

10 |

0,1 |

|

3 |

Степнодар 90 |

20 |

10 |

0,09 |

30 |

15 |

0,2 |

10 |

10 |

0,1 |

|

4 |

Силач |

20 |

10 |

0,1 |

10 |

20 |

0,28 |

30 |

20 |

0,25 |

|

5 |

Астана 2 |

50 |

10 |

0,13 |

30 |

20 |

0,24 |

20 |

10 |

0,23 |

|

6 |

Силантий |

30 |

20 |

0,23 |

20 |

30 |

0,28 |

15 |

20 |

0,24 |

|

7 |

Лидер 80 |

20 |

20 |

0,17 |

20 |

30 |

0,3 |

10 |

5 |

0,05 |

|

8 |

Лютесценс ШТ-335 |

10 |

30 |

0,33 |

10 |

20 |

0,28 |

20 |

20 |

0,25 |

|

9 |

Лютесценс 123-13 |

30 |

10 |

0,13 |

20 |

30 |

0,3 |

30 |

20 |

0,25 |

Примечание. ФЛ – пораженность флаг-листа, %; К – пораженность колоса, %; ИУ – индекс устойчивости

Однако корреляция между пораженностью этих образцов в поле и их пораженностью в фазу всходов в теплице в большинстве случаев отсутствовала. Только два из них (Лидер 80 и ГВК 2097/14) имели слабую пораженность обоими видами септории как в фазу всходов, так и в стадию взрослых растений. Другие же в фазу всходов были умеренно восприимчивыми (Линия 11/09-13-3, Лютесценс ШТ-335, Лютесценс 123-13, Силантий, Силач) либо в высокой степени поражались P. nodorum (Степнодар 90 и Астана 2). Последние, возможно, обладают возрастной устойчивостью.

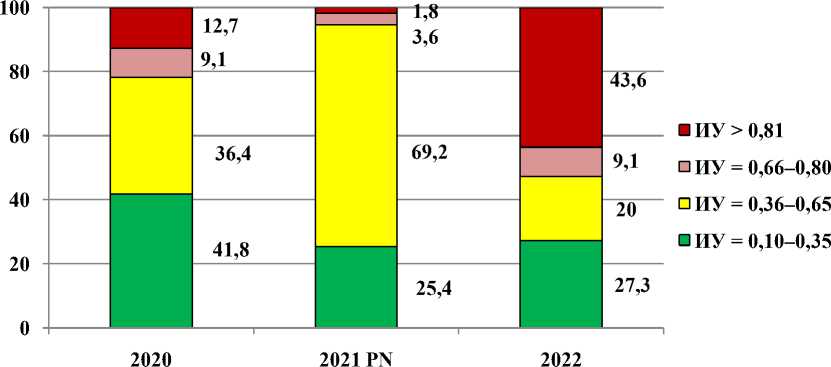

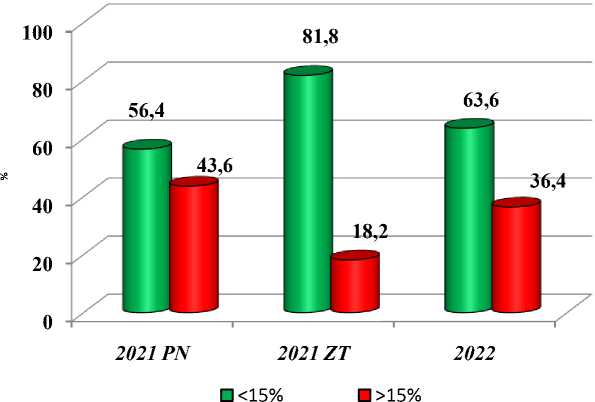

Кроме сортов пшеницы с замедленным типом развития септориоза, сдерживающим поражение растений на разных этапах инфекционного процесса, важными для селекции являются сорта, обладающие толерантностью к болезни. Проявляется толерантность к патогенам в способности растений сохранять урожай при сильном поражении болезнью. Один из показателей урожайности – масса 1000 зерен (МТЗ), его оценку проводили в 2021–2022 гг. В 2021 г. снижение веса 1000 зерен от возбудителей P. nodo-rum и Z. tritici – в диапазоне 0–29,7% и 0–35,4% соответственно. Однако при заражении P. nodorum количество сортов с высокими потерями МТЗ (>15%) было в 2,4 раза больше, чем в варианте с Z. tritici. В 2022 г. потери МТЗ от септориоза составляли от 0 до 40,1%; 36,4% сортов снизили этот показатель более чем на 15% (рис. 4).

Учитывая пораженность растений и потери МТЗ, выделены образцы с незначительным снижением массы 1000 зерен при сильном поражении септориозом, которые можно рассматривать как толерантные. По результатам 2021 г. к таковым отнесены Линия 67/98-13 и Линия 2026: степень поражения флаг-листа P. nodorum достигала 50– 70%, колоса – 40–60%, а потери МТЗ – всего 3,5–5,4%. В 2022 г. выделены 5 образцов с высокой пораженностью септориозом листьев и колоса (50–70%) и слабым (7,7– 14,8%) снижением веса 1000 зерен: Линия 2026, Линия Р-1417, Лютесценс 799, Оренбургская 23, Оренбургская юбилейная. При этом только Линия 2026 второй раз подтвердила статус толерантной. Больше всего пострадали от сильной инфекции образцы Лютесценс 111/09, Лютесценс 1991, Линия 1616ае14, Линия 1643ае3, Линия 1617ае9: снижение массы 1000 зерен достигло 18,2–40,1% (табл. 7).

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 2(50)

AGRONOMY

Рис. 4. Соотношение (в %) образцов яровой пшеницы с низкими (<15%) и высокими (>15%) потерями МТЗ

Таблица 7

|

№ |

Сорт, линия |

2021 г. |

2022 г. |

|||||||

|

P. nodorum |

Z. tritici |

|||||||||

|

ФЛ |

К |

МТЗ |

ФЛ |

К |

МТЗ |

ФЛ |

К |

МТЗ |

||

|

Толерантные сорта и линии |

||||||||||

|

1 |

Линия Р-1417 |

50 |

20 |

5,2 |

10 |

5 |

2,9 |

70 |

50 |

8,1 |

|

2 |

Лютесценс 799 |

50 |

20 |

1,4 |

10 |

5 |

4,1 |

50 |

60 |

7,7 |

|

3 |

Линия 67/98-13 |

70 |

40 |

5,4 |

10 |

5 |

0,6 |

50 |

70 |

17,3 |

|

4 |

Линия 2026 |

50 |

60 |

3,5 |

10 |

10 |

0,2 |

70 |

70 |

14,8 |

|

5 |

Оренбургская 23 |

50 |

30 |

8,1 |

20 |

5 |

6,5 |

70 |

70 |

11,7 |

|

6 |

Оренбург. юбил. |

50 |

30 |

0 |

10 |

10 |

9,2 |

50 |

70 |

10,3 |

|

Линии с большими (>15%) потерями МТЗ |

||||||||||

|

1 |

Лютесценс 111/09 |

40 |

40 |

29,1 |

5 |

10 |

3,3 |

50 |

40 |

40,1 |

|

2 |

Лютесценс 1991 |

50 |

30 |

21,7 |

10 |

10 |

14,5 |

50 |

70 |

22,4 |

|

3 |

Линия 1616ае14 |

50 |

60 |

28,6 |

20 |

30 |

17,6 |

40 |

30 |

18,2 |

|

4 |

Линия 1643ае3 |

40 |

50 |

29,7 |

20 |

30 |

35,4 |

70 |

60 |

24,0 |

|

5 |

Линия 1617ае9 |

40 |

40 |

22,3 |

20 |

20 |

10,0 |

50 |

60 |

19,7 |

Примечание. ФЛ – пораженность флаг-листа, %; К – пораженность колоса, %; МТЗ – снижение массы 1000 зерен в % от контроля

Пораженность (%) флаг-листа и колоса образцов яровой пшеницы и снижение (%) массы 1000 зерен (ПУ)

Таким образом, в условиях жесткого инфекционного фона удалось отобрать образцы, которые отличались слабой либо умеренной пораженностью септориозом флаг-листа и колоса, а также замедленным развитием болезни на колосе. Два из них – линия ГВК 2097/14 и сорт Лидер 80 – также устойчивы к септориозу и в фазу всходов. Из восприимчивых в поле отобран образец Линия 2026, проявлявший толерантность к септориозу в течение 2 лет. Характеристики отобранных сортов и линий представлены в табл. 8.

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 2(50)

AGRONOMY

Характеристика перспективных сортов и линий яровой пшеницы, отличающихся устойчивостью либо толерантностью к септориозу

Таблица 8

|

№ |

Сорт, линия |

Родословная |

Оригинатор |

Характеристика по устойчивости |

|

1 |

Линия 11/09-13-3 |

11/90k-32 x Павлодарская 93 |

Павлодарский НИИСХ (Казахстан) |

Слабая пораженность, замедленное развитие болезни |

|

2 |

ГВК 2097/14 |

Омская 20 / Казахстанская 17 |

ВКНИИСХ (Казахстан) |

Слабая либо умеренная пораженность, замедленное развитие болезни |

|

3 |

Степнодар 90 |

Молодежная × Мироновская 808 |

Карабалыкский СХОС (Казахстан) |

В большинстве случаев слабая либо умеренная пораженность, замедленное развитие болезни, возрастная устойчивость |

|

4 |

Лидер 80 |

И. о. из ШТРУ Р-29 |

Алтайский НЦА (Россия) |

В большинстве случаев слабая либо умеренная пораженность, замедленное развитие болезни |

|

5 |

Лютесценс ШТ-335 |

И. о. СПЧС 12 № 44 |

Курганский НИИСХ (Россия) |

В большинстве случаев слабая либо умеренная пораженность, замедленное развитие болезни |

|

6 |

Силач |

Лют. 210/99-10 × Эр. 23090 |

Челябинский НИСХ (Россия) |

В большинстве случаев слабая либо умеренная пораженность, замедленное развитие болезни |

|

7 |

Астана 2 |

{[(ВИР – 264-2 х Целинная юбил.) х Целинная юбил.] х Целинная юбил.} х Целинная юбил. с последующим индивидуальным отбором |

ТОО «НПЦ зернового хозяйства им. А.И. Бараева» (Казахстан) |

В большинстве случаев слабая либо умеренная пораженность, замедленное развитие болезни, возрастная устойчивость |

|

8 |

Силантий |

Lut30-94*2/3/ T. dicocconPI94625 / Ae. squarrosa (372) //3*Pastor |

Омский ГАУ (Россия) |

В большинстве случаев слабая либо умеренная пораженность, замедленное развитие болезни |

|

9 |

Лютесценс 123-13 |

Barrie // JNRB.5 / Pifed/3/ Fora |

Омский ГАУ (Россия) |

В большинстве случаев слабая либо умеренная пораженность, замедленное развитие болезни |

|

10 |

Линия 2026 |

Новосибирская 15 × Лубнинка |

Сибирский НИИ растениеводства и селекции, филиал ИЦиГ СО РАН (Россия) |

Толерантность |

Заключение

В результате 3-летних полевых испытаний и испытаний в теплице из 55 сортов и линий яровой пшеницы из Международного питомника КАСИБ 20 отобраны 10 образцов из России и Казахстана, перспективные для селекции в качестве потенциальных источников устойчивости и толерантности к септориозу. Из них 9 со слабой и умеренной пораженностью флаг-листа и колоса и замедленным развитием болезни на колосе: 4 образца из Казахстана (Линия 11/09-13-3, ГВК 2097/14, Степнодар 90, Астана 2) и 5 из России (Лидер 80, Лютесценс ШТ-335, Силач, Силантий, Лютесценс 123-13). Один российский образец (Линия 2026) отобран как толерантный к септориозу.

Vestnik of Omsk SAU, 2023, no. 2(50)

Список литературы Отбор устойчивых к септориозу сортов яровой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) из международного питомника Касиб 20

- Назарова Л.Н., Корнева Л.Г., Жохова Т.П., Полякова Т.М., Санин С.С. Эпидемиологическая ситуация по септориозу на пшенице в 2001–2009 годах // Защита и карантин растений. 2010. № 10. С. 18–20.

- Санин С.С., Санина А.А., Пахолкова Е.В., Корнева Л.Г., Карлова Л.В., Рулева О.М. Защита пшеницы от эпифитотий септориоза листьев и колоса // Защита и карантин растений. 2022. № 11. С. 4–13.

- Торопова Е.Ю., Казакова О.А., Пискарев В.В. Эпифитотический процесс септориоза на сортах яровой пшеницы // Вавиловский журнал генетики и селекции. 2020. 24(2). С. 139–148.

- Санин С.С. Фитосанитарная экспертиза зернового поля и принятие решений по опрыскиванию пшеницы фунгицидами. Теория и практические рекомендации // Приложение к ж. «Защита и карантин растений». 2016. № 5. 88 с.

- Торопова Е.Ю., Казакова О.А., Селюк М.П., Инсебаева М.К., Кириченко А.А., Филипчук О.Д., Квитко А.В. Инфицированность семян пшеницы возбудителем септориоза Parastagonospora nodorum Berk. // Достижения науки и техники АПК. 2018. № 32(12). С. 15–19.

- Жогалева О.С., Мышастая А.Ю, Павленко О.С., Вожжова Н.Н., Ионова Е.В. Изучение коллекционного материала озимой твердой пшеницы на наличие гена устойчивости к септориозу Stb2 // Зерновое хозяйство России. 2020. № 6. С. 51–55.

- Phan H.T., Rybak K., Bertazzoni S., Furuki E., Dinglasan E., Hickey L.T., Oliver R.P., Tan K.C. Novel source of resistance to SNB in the Vavilov wheat collection identified by genom-wide association studies. Teoretical and Applied Genetics. 2018;6: 1223-1238.

- Бакулина А.В., Харина А.В., Широких А.А. Септориоз листьев и колоса пшеницы: генетический контроль устойчивости хозяина (обзор) // Теоретическая и прикладная экология. 2020. № 2. С. 26–35.

- Figueroa M., Hammond-Kosack K.E., Solomon P.S. A review of wheat diseases – a field perspective. Molecular plant pathology. 2018;6:1523–1536.

- Коломиец Т.М., Панкратова Л.Ф., Пахолкова Е.В. Сорта пшеницы (Triticum L.) из коллекции GRIN (США) для использования в селекции на длительную устойчивость к септориозу // Сельскохозяйственная биология. 2017. Т. 52. № 3. С. 561–569.

- Зеленева Ю.В. Обоснование генетической защиты пшеницы от вредоносных болезней в условиях Центрально-Черноземного региона: автореф. дис. д-ра биол. наук 06.01.07. СПб., 2019. 41 c.

- Раслиев А.С., Гультяева Е.И., Шайдаюк Е.Л., Коваленко Н.М., Молдажанова Р.А., Пахратдинова Ж.У. Характеристика устойчивости перспективных образцов яровой мягкой пшеницы к листостебельным болезням // Биотехнология и селекция растений. 2019. № 2(2). С. 14–23.

- Коломиец Т.М., Шаманин В.П., Пахолкова Е.В., Панкратова Л.Ф., Сальникова Н.Н., Шепелев С.С., Потоцкая И.В., Абугалиева А., Моргунов А.И. Скрининг синтетических линий и сортов яровой мягкой пшеницы на устойчивость к септориозу // Вестник Омского ГАУ, 2018, № 3(31). С. 13–26.

- Коломиец Т.М., Пахолкова Е.В., Дубовая Л.П. Отбор исходного материала для создания сортов пшеницы с длительной устойчивостью к септориозу: метод. рекомендации. М.: Печатный город, 2017. 56 с.

- Санина А.А., Анциферова Л.В. Определение патогенных свойств изолятов Septoria nodorum (Berk.) Berk. и S. tritici Rob. et Desm. На пшенице // Микология и фитопатология. 1991. Т. 25. 2. C. 155–159.

- Санин С.С., Корнева Л.Г., Жохова Т.П., Полякова Т.М., Акимова Е.А. Определение потерь урожая пшеницы от септориоза листьев и колоса // Защита и карантин растений. 2012. № 8. С. 47–49.

- Боме Н.А., Салех С., Королев В.П. Морфофизиологические особенности озимых культур в Северном Зауралье (тритикале, рожь, пшеница) // Сборник материалов VII Междунар. науч. конф. «Современное состояние, проблемы и перспективы развития аграрной науки» (3–7 октября 2022 года, г. Симферополь, Республика Крым, Россия). 2022. С. 18–19.

- Методы селекции и оценки устойчивости пшеницы и ячменя к болезням в странах- членах СЭВ. Прага, 1988. 322 с.

- Макаров А.А., Стрижекозин Ю.А., Соломатин Д.А., Демичева Т.А., Кухтина А.В. Количественная классификация сортов пшеницы по степени расонеспецифической устойчивости к бурой ржавчине // Иммунитет сельскохозяйственных культур к возбудителям грибных болезней. М.: 1991. С.105–110.

- Пыжикова Г.В., Санина А.А., Супрун Л.М., Курахтанова Т.И., Гогава Т.И, Мепаришвили С.У., Анциферова Л.В., Кузнецов Н.С., Игнатов А.Н., Кузьмичев А.А. Методы оценки устойчивости селекционного материала и сортов пшеницы к септориозу. М., 1989. 43 c.