Отбор в гетерогенных популяциях сои: источники вариации (сообщение 1)

Автор: Розенцвейг В.Е., Голоенко Д.В., Давыденко О.Г.

Рубрика: Селекция и семеноводство сельскохозяйственных растений

Статья в выпуске: 2 (166), 2016 года.

Бесплатный доступ

Изучалась структура дисперсионного комплекса продуктивности растений сои для определения направления дальнейших исследований по минимизации селекционно -бесполезных компонентов вариации. Вариация продуктивности изучалась на модельных популяциях, представляющих смеси сортов 00-000 групп спелости и имитирующих разнообразие реальных гибридных популяций, при двух плотностях стеблестоя: 40 и 20 раст./м2 Наследуемость составляла 10-13 %, что говорит о неэффективности прямого отбора по продуктивности. В гетерогенных популяциях наблюдалась смена рангов генотипов по сравнению с однородными популяциями тех же сортов, обусловленная генотипической конкуренцией; варианса взаимодействия была равна 14-17 %. Наибольший вклад в дисперсию вносила экологическая конкуренция, варианса которой составляла 70-76 %. В разреженном ценозе селекционно-полезная и генотипическая кокурентная вариансы несколько увеличивались, тогда как экологическая конкурентная - снижалась. Таким образом, снижение основной компоненты селекционнобесполезной вариации - внутригенотипической дисперсии - будет более эффективным в разреженном ценозе, но при этом необходим анализ генотипических конкурентных отношений.

Селекция сои, структура вариансы продуктивности, бесполезные компоненты, конкурентная варианса

Короткий адрес: https://sciup.org/142151300

IDR: 142151300 | УДК: 631.523.4:633.853.52

Текст научной статьи Отбор в гетерогенных популяциях сои: источники вариации (сообщение 1)

Введение. В популяциях растений селекционно - полезная генетическая дисперсия маскируется рядом средовых «шумов», которые могут значительно превышать ее. Фенотипическую дисперсию можно разложить на следующие основные компоненты [4 ; 6; 16]:

σ = σ + σ + σ + σ + σеп (1), где σ – генотипическая селекционно полезная;

σ – генотипическая конкурентная;

σ – онтогенетическая (обусловленная различиями вегетационных периодов и соотношением фенофаз);

σ – экологическая конкурентная ;

σеп – экологическая почвенная (пара-типическая) вариансы.

Генотипическая конкурентная вариан-са обусловлена различиями генотипов по конкурентоспособности, которые не идентифицируются в однородном ценозе, но проявляются в гетерогенном. По различным оценкам [5 ; 6], она может превышать селекционно - полезную диспер сию в 3–4 раза. При наличии значимой σ невозможно корректно определить наследуемость, поскольку генотипическая конкуренция вызывает взаимодействие генотипа и среды (ВГС), выражающееся в смене рангов генотипов в однородной и гетерогенной популяциях. Предлагалось оценивать σ путем учета продуктивности растений, корневые системы которых изолированы в трубках [5 ; 15], но эта методика связана с большими трудозатратами и не устраняет конкуренции надземных частей растений.

Необходимо также устранение различий по конкурентоспособности, обусловленных вегетационным периодом [6]. Для этого можно: а) проводить отбор раздельно в пределах узких групп спелости; б) использовать вместо абсолютной урожайности «относительную», т.е. отнесенную к продолжительности вегетационного периода; или в) величину отклонения от регрессии урожайности на вегетационный период.

Экологическая конкурентная варианса существует и в однородной популяции. Она вызывается неравномерностью заделки (и, как следствие, всходов) и разно-качественностью посевного материала: различиями по выполненности, количеству запасных веществ и энергии прораста- ния семян. В силу неравенства начальных условий, растения идентичного генотипа, вступая в автоконкуренцию, осваивают неодинаковую площадь питания. По существующим оценкам, σ может достигать 50 и даже 70–83 % [8; 15] σ . Предложено оценивать эту вариансу путем подсева части семян позже основного срока сева [8]. Однако этот способ неприемлем для сои, поскольку манипулирование сроком сева вызывает ВГС посредством фотопериодической реакции, зависящей от генотипа. В среднем каждый день задержки посева сои вызывает снижение продуктивности на 0,5 %, высоты – на 0,6 см, сокращение вегетационного периода – на 0,3 сут. [20].

Экологическую конкуренцию можно снизить путем точного высева и снижения плотности стеблестоя [11], однако последнее должно приводить к повышению генотипической конкуренции из - за различий генотипов по способности осваивать площадь питания за счет соседей. Эффекты ВГС вызывают при этом смену рангов, в результате чего могут получать преимущество морфотипы, неспособные эффективно использовать ограниченные ресурсы в производственном посеве [12: с. 169]. Таким образом, представляется необходимым установить, при какой схеме посева гибридных питомников сумма селекционно - бесполезных варианс будет минимизирована.

Паратипическая варианса, обусловленная пестротой плодородия почвы, может составлять порядка 20 % σ [10] и устраняется увеличением размера делянки и числа повторностей. Поскольку отбор в гибридных популяциях проводится среди ближайшего окружения, то этот источник варьирования не рассматривается в настоящей работе. Оптимизация площади делянки и числа повторностей рассмотрена в работе Бойко [2].

Наибольшие затруднения для селекционера представляет отбор элитных растений в гибридной популяции, поскольку на этом этапе селекции эффекты генотипа искажаются всеми средовыми «помехами», а наследуемость, судя по приведенным оценкам их уровней, составляет порядка 10 %. Целью настоящего исследования было изучение структуры вариации продуктивности в гетерогенных популяциях сои и оптимизация строения агроценоза для повышения эффективности отбора.

Материалы и методы. Для изучения структуры вариации и конкурентных процессов в гибридных питомниках сои нами были сформированы модельные популяции , представляющие собой смеси сортов 000 и ранней 00 групп спелости в равных пропорциях. Структура выборки сортов была близка к послойной [13], отражая разнообразие типов роста и ветвления, структуры продуктивности, аллелей фотопериодизма, которое может наблюдаться в реальных гибридных популяциях. Выборку производили в коллекционном питомнике, принимая во внимание рекомендации ряда авторов оценивать ВГС и индекс среды по разнообразным генотипам, а не по линиям КСИ, которые уже отселектированы для данных условий [14; 18; 21]. В учет были включены сорта, близкие по сроку созревания (113 ± 1 сут., CV g = 3 %). Для имитации реального генетического разнообразия в сортосмесь добавляли около 20 % генотипов 0 группы, которые не учитывались («браковались по позднеспелости») при уборке.

Модельные популяции выращивались при двух плотностях посева (20 и 40 раст./м 2 ) в трех повторностях. Опыты были заложены в 2010 и 2011 гг. в Луни-нецком р - не Беларуси, в 2012, 2014 и 2015 гг. – в Лельчицком р - не (обе точки на широте 52 о , с супесчаной почвой). При уборке растения разных сортов идентифицировались по апробационным признакам, убирались и анализировались отдельно. Этот же набор сортов параллельно оценивался на 3- рядных делянках в 5– 6 повторностях, при рекомендованных в производстве плотностях 40– 50 раст./м 2 .

Изложенный подход позволяет устранить взаимодействие «генотип–год», которое накладывается на результаты оценки элитных растений по потомству в реальных гибридных популяциях, когда отбор и испытание потомств проходят в разные годы.

Эффекты генотипов и их зависимость от типа популяции (однородная / гетерогенная) и ее плотности оценивались путем дисперсионного анализа. Из трёх повторностей модельной (гетерогенной) популяции и деляночного опыта (однородная популяция) отбиралось по 10 случайных растений каждого сорта. Эффекты фактора «тип популяции» считались фиксированными, а его градации сравнивались попарно: однородная 40 раст./м 2 с гетерогенной 40 раст./м 2 ; однородная 40 раст./м 2 с гетерогенной 20 раст./м 2 .

Эффекты генотипов принимались случайными, в соответствии с послойной случайной выборкой. Кроме того, согласно Драгавцеву [4], генотипическая конкурентная варианса о| с0m не аддитивна к о | , а включается в нее за счет ВГС. Поскольку в модели со случайными эффектами вари-анса взаимодействия включается в дисперсии факторов (а при фиксированных эффектах – нет), то случайность эффектов генотипов в данном случае более соответствует биологической природе варьирования. Таким образом, дисперсионный анализ проводился по смешанной модели III : эффекты плотностей фиксированные, эффекты генотипов случайные (табл. 1).

Таблица 1

Смешанная модель дисперсионного анализа «генотип – тип популяции»

|

Источник вариации |

Структура MS |

Интерпретация σ 2 |

|

Популяция |

о е + псо р |

– |

|

Генотип |

о е + со | хр + mco | |

= О |и |

|

Взаимодействие |

О е + СО | хр |

= о | со m |

|

Случайная |

σ е |

= о е со m |

|

Общая |

_ 2 — ° р Һ |

Примечание: n – число генотипов ; m – популяций, c – растений в выборке

Для устранения эффекта шкалы, возникающего вследствие различной площади питания, масса семян с растения в дисперсионном анализе была выражена в процентах (%) от центральной средней в каждом из типов популяции.

Результаты и обсуждение. Структура дисперсионного комплекса. Продуктивность генотипов в трех типах популяций приведена в таблице 2. При сопоставлении урожайности сортов и их средней продуктивности (массы семян с растения) в гетерогенных популяциях наблюдалась смена рангов, обусловленная различиями по конкурентоспособности.

Таблица 2

Продуктивность генотипов в однородном ценозе и модельных популяциях (средние значения за 2010-2015 гг.)

|

Сорт |

Урожайность, % 1 |

Средняя продуктивность в гетерогенной популяции, % от центральной средней |

|

|

40 раст./м 2 |

20 раст./м 2 |

||

|

Припять |

105 |

103 |

93 |

|

Оресса |

1 0 0 |

108 |

1 12 |

|

Грациja |

98 |

96 |

11 1 |

|

McCa l l |

96 |

130 |

1 6 6 |

|

Щара |

92 |

93 |

82 |

|

Gentleman |

90 |

109 |

120 |

|

Золотиста |

89 |

101 |

85 |

|

Major |

86 |

1 3 3 |

1 2 2 |

|

Бiлявка |

85 |

75 |

64 |

|

Снежок |

81 |

9 9 |

120 |

|

OT 94-47 |

75 |

1 17 |

128 |

|

Соер 5 |

72 |

5 5 |

52 |

|

Малахит |

63 |

50 |

47 |

Примечание: 1 – 3-рядковые делянки в 5–6 повтор- ностях. 100 % = 2,52 т/га

Компоненты вариации приведены в таблице 3. Эффекты популяций отсутствовали, поскольку продуктивность растений была выражена в процентах (%) от центральной средней по варианту опыта (а не в г/раст.; см. выше).

Анализ дисперсионного комплекса продемонстрировал следующее. Селекционно-полезная генетическая дисперсия σ и наследуемость Н2 (= ηgu) были несколько выше при разреженном стеблестое. Но в целом, очевидно, что прямой отбор на продуктивность при таком уровне наследуемости неэффективен. Вариан-са взаимодействия, отражающая смену рангов генотипов вследствие различий по конкурентоспособности, была в среднем в 1,2 раза выше (на 3 абс. %) в разреженном ценозе, а экологическая конкуренция снизилась в 1,09 раза (на 6 абс. %) благодаря увеличенной площади питания. σ превышала σ в 1,3–1,4 раза, σ пре вышала σ в 5–7 раз. Таким образом, снижение внутригенотипической вариан-сы σ , как составляющей основную часть бесполезной дисперсии, представляется первоочередной задачей, решение которой необходимо для повышения эффективности отбора.

Таблица 3

Доли влияния п компонент вариации (%)

|

Плотность популяции |

Год |

Индекс среды I j , т/га 1 |

Факторы и вариансы |

||

|

генотип ( σ ) |

взаимодействие ( σ ) |

случайная (σ ) |

|||

|

40 раст./м 2 |

2010 |

3,2 |

12 * |

21 * * |

66 |

|

201 1 |

2,4 |

2 |

18 * * |

80 |

|

|

2012 |

1,9 |

1 1 * * |

13 * * |

76 |

|

|

2014 |

3,1 |

17 * * |

12 * * |

71 |

|

|

2015 |

1,7 |

9 * * |

4 * |

87 |

|

|

Среднее |

2,5 |

10 |

14 |

76 |

|

|

20 раст./м 2 |

2010 |

3,2 |

13 |

33 * * |

55 |

|

201 1 |

2,4 |

1 1 * |

8 * * |

81 |

|

|

2012 |

1,9 |

15 * * |

15 * * |

70 |

|

|

2014 |

3,1 |

17 * * |

17 * * |

66 |

|

|

2015 |

1,7 |

8 * * |

10 * * |

82 |

|

|

Среднее |

2,5 |

13 |

17 |

70 |

|

1 – Средняя урожайность в деляночном опыте с повторностями

* – Средний квадрат фактора значим на уровне α = 0,05

** – Средний квадрат фактора значим на уровне α = 0,001

Хотя параметр наследуемости подвергался обоснованной критике [16 ; 19], но, при всей его относительности и ограничениях, его можно считать применимым для сопоставления данных в пределах одного эксперимента.

Hawtin [18] отмечает, что при отборе в гибридных популяциях сои в Уганде наследуемость (в широком смысле) была выше при разреженном стеблестое (10 раст./м 2 ) по сравнению с плотным (40 раст./м 2 ), и, хо- 15

тя ее значение оказалось завышенным, больший генетический сдвиг наблюдался все же при отборе в разреженном ценозе, который, таким образом, являлся лучшим дифференцирующим фоном. При анализе данных сортоиспытания в США [17] было показано, что у сои и пшеницы σ и Н 2 положительно коррелировали с индексом среды, тогда как у ячменя, овса и масличного льна такой связи не было. Иными словами, продуктивные среды обладали в среднем лучшей дифференцирующей способностью для сои.

Межгенотипическая конкуренция.

Кроме дисперсионного анализа, о | с от можно оценить с помощью смены рангов генотипов при их выращивании в однородном ценозе и в сортосмеси (см. табл. 2):

о|сот = о| . (1 — RgXp), где а 1 - генетическая варианса в широком смысле' т-е- а1" + °|сот.

Корреляция значений урожайности генотипов в многорядковых делянках с повторностями и их средней продуктивности в гетерогенной популяции с плотностью 40 раст./м 2 была равна 0,57; аналогичная корреляция для гетерогенной популяции с плотностью 20 раст./м 2 – 0,47 (5- летние данные). Отсюда :

– для гетерогенной популяции 40 раст./м 2 П 6 сот = 24 % . (1 — 0,57 2 ) = 16 %;

– для гетерогенной популяции 20 раст./м 2 n gc0т = 30 % . (1 - 0,47 2 ) = 23 %.

Эти значения и их соотношение близки к полученным из дисперсионных анализов (см. табл. 3): при 20 раст./м2 генетическая конкуренция и обусловленная ею смена рангов возрастают.

Внутригенотипическая конкуренция.

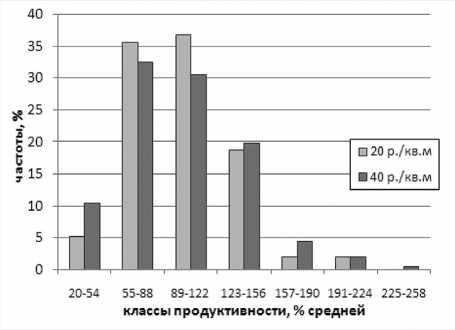

Для иллюстрации снижения Оес от в разреженном стеблестое приведем распреде ления продуктивности растений в однородных популяциях при 40 и 20 раст./М (рис. 1). Они были близки к асимметричному распределению Максвелла, которое используется для описания конкуренции в ценозе [9]. В 16

разреженном посеве растения были более выровненными: эксцесс распределения возрастал, частота класса угнетенных растений уменьшалась, CV e продуктивности снизился в среднем в 1,15 раза (с 41 до 35 %), а^ о т - в 1,16 раза (20102011 гг.). Можно предположить следующие механизмы снижения селекционно бесполезных компонент фенотипической дисперсии в разреженном посеве: п | сот снижается, так как позже наступает дефицитность и исчерпание ресурсов, а оеп - так как редкий посев более засухоустойчив [1 ; 3].

Рисунок 1 – Распределение продуктивности (% от средней по сорту) растений из однородных популяций с плотностью 40 и 20 раст./м 2 (объединенные данные по 4 сортам за 2010–2011 гг.).

Для сортов сои 0-II групп спелости было показано [3], что снижение плотности стеблестоя с 20 до 5 раст./м 2 снижает CV e продуктивности растений с 38–49 до 24 –30 % и, таким образом, позволяет частично устранить неэффективные отборы, обусловленные Ое сот , однако при этом не оценивалось изменение о| сот , которое характеризует ВГС.

Коэффициент вариации был использован для устранения эффекта шкалы, так как продуктивность при большей площади питания возрастает. Однако необходимо принять во внимание существующее возражение: снижение CVе может быть обусловлено тем, что он обратно пропорционален х [7]. В этом случае график σ / х не проходит через начало координат. В регрессионной модели σ / х, построенной путем объединения 83 выборок по 13 генотипам за 5 лет, свободный член был равен 0,26 ± 0,28 (α = 0,35), а значимая отрицательная корреляция между CVе и х отсутствовала (R2 = 0,014).

Выводы. 1. В гетерогенных популяциях сои прямой отбор по продуктивности неэффективен. Наследуемость составляет 10 – 13 %, варианса генотипической конкуренции – 14 – 17 %, варианса экологической конкуренции – 70 – 76 %.

-

2. При пониженной плотности популяции селекционно - полезная и генотипическая конкурентная вариансы несколько увеличиваются, экологическая конкурентная снижается.

Список литературы Отбор в гетерогенных популяциях сои: источники вариации (сообщение 1)

- Баранов В.Ф. Агрономические аспекты повышения засухоустойчивости ценозов сои//Повышение продуктивности сои: Сб. науч. тр. -Краснодар, 2000. -С. 71-76.

- Бойко Ю.Г. Оптимизация методов испытаний генотипов и проведения отборов из популяций подсолнечника: автореф. дис.. канд. с.-х. наук. -Краснодар, 2009. -24 с.

- Гужов Ю.Л., Патирана Р. Закономерности изменчивости количественных признаков у сои и использование их в селекции//Сельскохозйственная биология. -1980. -Т.15.-№ 6.-С. 854-859.

- Драгавцев В.А. Новые принципы отбора генотипов по количественным признакам в селекции растений//Генетика количественных признаков сельскохозяйственных растений. -М.: Наука, 1978. -С. 5-9.

- Драгавцев В.А., Герасименко И.И. Об эффективности идентификации генотипов по фенотипам при визуальном отборе пшеницы в F2 по признаку «масса зерна с главного ко лоса»//Проблемы отбора и оценки селекционного материала. -Киев: Наукова думка, 1980.-С. 29-31.

- Драгавцев В.А., Шкель Н.М., Герасименко И.И., Дьяков А.Б. О подходах к оценке генетического потенциала урожайности яровых пшениц Западной Сибири//Сельскохозяйственная биология. -1980. -Т. 15. -№ 2. -С. 254-263.

- Дьяков А.Б. Влияние условий внешней среды на генотипическую и экологическую изменчивость продуктивности подсолнечника//Взаимодействие генотип -среда у растений и его роль в селекции (сб.). -Краснодар, 1988.-С. 61-93.

- Дьяков А.Б., Драгавцев В.А. Конкурентоспособность растений в связи с селекцией. I. Надежность оценки генотипов по фенотипам и способ ее повышения//Генетика. -1975. -Т. 11. -№ 5. -С. 11-22.

- Лакин В.Ф. Биометрия. -М.: Высшая школа, 1990. -352 с.

- Литун П.П. Приемы уменьшения фенотипической изменчивости и ее компонентов на разных этапах отбора в селекции//Генетика количественных признаков сельскохозяйственных растений. -М.: Наука, 1978.-С. 93-100.

- Мережко А.Ф., Капешинский A.M. Сотовый (гексагональный) способ размещения растений в селекционных посевах//Селекция и семеноводство. -1984, № 1. -С. 12-15.

- Селекция сортов сои северного экотипа/Под ред. А.П. Устюжанина, В.Е. Шевченко . -Воронеж-Белгород, 2007. -225 с.

- Снедекор Дж. У. Статистические методы в применении к исследованиям в сельском хозяйстве и биологии. -М., 1961. -503 с.

- Хотылева Л.В., Тарутина Л.А. Взаимодействие генотипа и среды. -Минск: Наука и техника, 1978. -109 с.

- Чекалин Н.М. Основные направления селекции зернобобовых культур//Сельскохозяйственная биология. -1979. -Т. 14. -№ 6. -С. 695-703.

- Шкель Н.М., Драгавцев B.A. Проблема идентификации генотипов растений по фенотипам и повышение эффективности селекционного процесса//Генетический анализ количественных признаков растений. -Уфа, 1979.-С. 40-48.

- Allen F.L., Comstock R.E., Rasmusson D.C. Optimal environments for yield testing//Crop Sci. -1978. -V. 18. -P. 747-751.

- Hawtin G.C. The exploitation of genetic variation in Glycine max (L.) Merrill: Ph.D. thesis. -Cambridge, 1974. -249 p.

- Johnson H.W., Robinson H.F., Comstock R.E. Estimates of genetic and environmental variability in soybeans//Agron. J. -1955. -V. 47. -P.314-318.

- OMAFRA -Ontario Ministry for Agriculture and Food. Soybean Production in Ontario. -. -URL: http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/-2011.

- Pedersen A.R., Everson E.H., Grafius J.E. The gene pool concept as a basis for cultivar selection and recommendation//Crop Sci. -1978. -V. 18. -P. 883-886.