Отдаленные результаты аортокоронарного шунтирования у больных с артериальной гипертонией

Автор: Шелковникова Т.А., Мордовин В.Ф., Козлов Б.Н., Гуляев В.М.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 1 т.22, 2007 года.

Бесплатный доступ

Целью работы было изучение влияния артериальной гипертонии и других факторов риска на течение ишемической болезни сердца у пациентов после аортокоронарного шунтирования. Участвовало 40 пациентов, перенесших операцию аортокоронарного шунтирования, в возрасте 52,4 b6,9 лет. Проводилось биохимическое исследование крови, ультразвуковое исследование сердца и сосудов, коронаровентрикулография и СКТ-шунтография. Было обнаружено статистически значимое снижение частоты рецидивирования стенокардии, прогрессирования коронарного атеросклероза и стенозирования шунтов у пациентов с эффективным контролем артериальной гипертонии по сравнению с пациентами, не достигшими целевых уровней снижения артериального давления, спустя 3 года после аортокоронарного шунтирования.

Артериальная гипертония, аортокоронарное шунтирование

Короткий адрес: https://sciup.org/14918646

IDR: 14918646 | УДК: 616.12-008.331.1:615.22

Текст научной статьи Отдаленные результаты аортокоронарного шунтирования у больных с артериальной гипертонией

E-mai: fflly@mail.ru

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ У БОЛЬНЫХ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ

ГУ НИИ кардиологии Томского научного центра СО РАМН, г.Томск

Артериальная гипертония (АГ) является одним из главных факторов риска атеросклероза. Данные исследования Multiple Risk Factor Intervention [1] показали, что смертность от сердечно–сосудистых заболеваний растет пропорционально росту систолического (САД) и диастолического (ДАД) артериального давления, исследование Syst-Eur [2] продемонстрировало отчетливое уменьшение частоты фатального и нефатального инфаркта миокарда, а также мозгового инсульта на фоне снижения систолического АД (САД). Кроме того, АГ является одним из факторов риска хронической сердечной (ХСН), а также почечной недостаточности, нарушений ритма сердца.

Клиницистам достаточно давно известно частое сочетание артериальной гипертензии (АГ) и ишемической болезни сердца (ИБС). C одной стороны, АГ напрямую способствует прогрессированию атеросклеротического поражения коронарных сосудов, с другой, вследствие колебания АД развиваются функциональные и структурные нарушения коронарной микроциркуляции, сосудистое ремоделирование.

Операция прямой реваскуляризации миокарда является методом выбора в лечении тяжелых, неуклонно прогрессирующих форм ишемической болезни сердца (ИБС), резистентных к медикаментозной терапии, в особенности при многососудистом поражении миокарда [3–6]. Однако остаются неясными причины различной эффективности операции прямой реваскуляризации миокарда у больных с одинаковой степенью поражения коронарного русла.

Исследования, проводимые с целью определения клинических предикторов окклюзий шунтов в ближайшем послеоперационном периоде, не выявили клинических факторов (сахарный диабет, курение, гипертония), негативно влияющих на частоту окклюзий в ранние послеоперационные сроки. Роль этих факторов в отдаленные сроки после АКШ остается не до конца изученной.

Целью работы было оценить влияние факторов риска (артериальной гипертонии, повышенного уровня холестерина, избыточного веса) на течение ИБС и состояние шунтов в отдаленные сроки после аортокоронарного шунтирования (АКШ).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В исследование было включено 40 пациентов (37 мужчин, 3 женщины) в возрасте от 41 до 65 лет (средний возраст - 52,4±6,9 лет) тяжелых функциональных классов стенокардии, развившейся на основе многососудистого стенозирующего атеросклероза КА и подвергшихся операции маммаро- и/или аортокоронарного шунтирования. Больные обследованы до операции и после прямой реваскуляризации миокарда спустя 3 года. Среди клинических форм ИБС (по классификации ВКНЦ АМН СССР, 1984) преобладала стенокардия напряжения, которая наблюдалась у 34 (85,0%) пациентов, случаи нестабильной стенокардии отмечены у 2 (5,0%) пациентов, инфаркт миокарда – у 3 (7,5%) пациентов. У 29 (72,5%) пациентов ИБС ассоциировалась с артериальной гипертензией I-III степени. Нарушения углеводного обмена – нарушение толерантности к углеводам (НТУГ) диагностировались у 4 (10,0%) больных (наличие сахарного диабета было критерием исключения из исследования).

Все пациенты были подвергнуты операции прямой реваскуляризации миокарда, из них у 4 (10,0%) выполнено маммарокоронарное шунтирование (МКШ), а у остальных 36 (90,0%) – АКШ+МКШ.

Среднее количество наложенных шунтов составило 2,6±0,8. Большинству пациентов (51,2%) было выполнено АКШ 3 артерий.

Всем пациентам исходно и через 3 года после оперативного лечения проводилось:

-

- биохимическое исследование крови (оценивались показатели глюкозы и липидного спектра крови);

-

- суточное мониторирование артериального давления (СМАД) с помощью монитора SpaсeLabs Med.- 90207 (USA), интервал измерения – 15 мин в течение суток. Рассчитывались показатели суточного, дневного, ночного уровней АД, их временные индексы (ВИ) как показатели нагрузки повышенным давлением, показатели вариабельности АД, а также суточного индекса (СИ) как степени относительного ночного снижения АД;

-

- нагрузочные велоэргометрические тесты на комплексе для велоэргометрии BOS 8000 (Германия). Исследование проводилось в утренние часы через 1,5-2 ч после легкого завтрака в положении сидя со скоростью педалирования 60 оборотов в минуту по методике непрерывно возрастающей физической нагрузки, принятой в ВКНЦ РАМН. Пробу прекращали при достижении исследуемым субмаксимальной ЧСС либо при появлении клинических и (или) электрокардиографических изменений;

-

- эхокардиографию в “М” и “B” режимах с определением сократительной функции ЛЖ, секторов гипо- и

акинезии, размеров камер сердца и толщины стенок желудочков на аппаратах SSD-2200 Vario View (Aloka, Япония), Ultramark 9 (ATL, США);

-

- диагностическую и контрольную коронаровен-трикулографию с определением степени поражения коронарных артерий, оценкой сегментарной сократимости ЛЖ и внутрисердечной гемодинамики на ангиографическом комплексе “Cardioscop-V” фирмы “Siemens” (Германия – Швеция);

-

- СКТ-шунтографию на мультиспиральном компьютерном томографе “Somatom Sensation – 4” фирмы “Siemens” при внутривенном болюсном контрастировании 150 мл “Омнипака-350” со скоростью 4-5 мл/с при толщине слоя 1 мм по программе coronare Std, с ЭКГ синхронизацией в диастолу.

Обработка полученных данных проводилась, с использованием программ «Statistica 6.0» и «Microsoft Excel 97–2000». Результаты представлены как М (среднее значение) ± SD (стандартное отклонение). Статистическая значимость различий определялась с помощью парного и непарного t-критерия Стьюдента для количественных переменных.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

В процессе наблюдения все обследованные были разделены в 2 группы: в 1-ю группу (n=20) включены пациенты с ИБС, ассоциированной с АГ, эффективно контролированной в течение 3 лет после оперативного лечения, и пациенты с ИБС с нормальным уровнем АД; во 2-ю группу (n=20) – с неэффективной коррекцией АД. Эффективность контроля уровня АД оценивалась по результатам СМ АД, офисным измерениям и данным анамнеза. Исходно пациенты были сопоставимы по клинико-демографическим показателям. Распространенность ожирения I-III ст. и курения в группе обследованных больных составила 64,1% и 64,1% соответственно. Повышенное содержание холестерина (>5,2ммоль/л) выявлено у 24 (60,0%) больных.

В динамике наблюдения рецидив стенокардии диагностирован в 1-й группе у 8 (40%) пациента, во 2-й – у 14 (70%) обследованных.

Велоэргометрия была проведена 19 (95%) пациентам 1-й группы и 12 (60%) пациентам 2-й группы. Критерием прекращения пробы по причине появления болей стенокардитического характера в 1-й группе было у 4 (20%) обследованных, во 2-й группе у 6 (50%). Среднее количество ватт составило 71 и 44 соответственно.

Индекс массы тела на этапах наблюдения пациентов практически не изменился у пациентов как 1-й, так и 2-й группы и составил 27,2±3,9 и 28,5±4,5 исходно, спустя 3 года - 27,4±3,3 и 28,4±5,1.

Показатели липидного профиля крови также не претерпели существенных изменений. Показатели общего холестерина сыворотки крови ниже 5,2 ммоль/л исходно отмечались у 7 (35%) пациентов 1-й группы и 2 (20%) пациентов 2-й группы, у всех остальных пациентов уровень холестерина был более высоким и составил в среднем 5,6±0,9 и 6,3±1,13 соответственно. За период проспективного наблюдения во 2-й группе отмечено снижение общего холестерина, но в обеих группах показатели не достигли целевых значений. Показатели липидного профиля у пациентов двух групп существенно не различались после 3 лет наблюдения (табл. 1).

Таблица 1

Показатели липидного спектра крови (М±m)

|

Показатель, ммоль/л |

1-я группа |

2-я группа |

|

ОХ |

5,8±1,3 |

6,0±1,1 |

|

ТГ |

2,2±1,1 |

2,6±1,2 |

|

ХС-ЛПНП |

3,8±1,3 |

3,6±1,1 |

|

ХС-ЛПВП |

1,1±0,2 |

1,1 ±0,2 |

|

И.А.(у.е.) |

4,1 ±1,8 |

3,6±1,2 |

Примечание: ОХ - общий холестерин; ТГ - триглицериды; ХС-ЛПНП - холестерин липопротеидов низкой плотности; ХС-ЛПВП - холестерин липопротеидов высокой плотности; И.А. - индекс атерогенности.

При анализе эхокардиографии не было обнаружено существенной динамики ФВ ЛЖ в обеих группах. Вместе с тем у пациентов с не адекватным контролем АД отмечено патологическое ремоделирование ЛЖ, выразившееся статистически значимым утолщением межжелудочковой перегородки (p=0,01; табл. 2).

Таблица 2

Динамика показателей эхокардиографии

|

Показатели |

1-я группа (n=20) |

2-я группа (n=20) |

||

|

исходно |

после КШ |

исходно |

после КШ |

|

|

ФВ ЛЖ, % |

63,5±12,3 |

58,3±11,5 |

57,6±10,5 |

55,2±9,1 |

|

МЖП, мм |

10,3 ±1,4 |

10,7±1,8 |

11,0±1,9 |

12,42±2,1 |

|

ЗСЛЖ, мм |

9,9±1,9 |

9,57±1,61 |

9,5±1,6 |

9,97±1,5 |

Примечание: КШ – коронарное шунтирование;

ФВ ЛЖ – фракция выброса левого желудочка;

КДР – конечно-диастолический размер;

КСР – конечно-систолический размер;

КДО – конечно-диастолический объем;

МЖП – межжелудочковая перегородка;

ЗСЛЖ – задняя стенка левого желудочка.

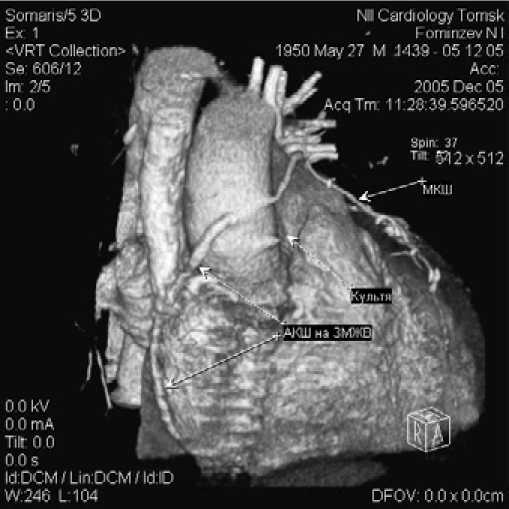

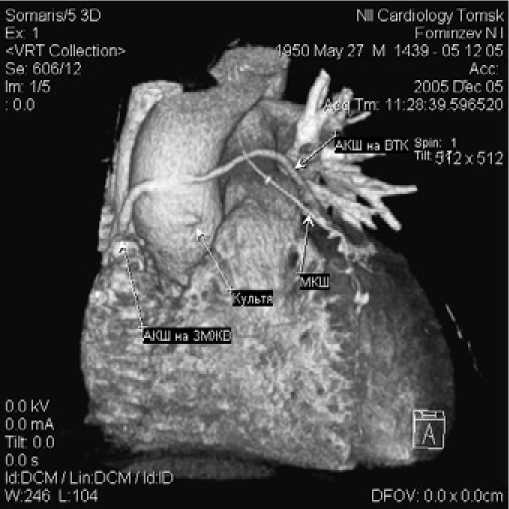

Функция коронарных шунтов и прогрессирование коронарного атеросклероза были исследованы посредством селективной коронароангиошунтографии и спиральной компьютерной томографии (рис.1) в

Рис. 1. Пациент Ф. 52 лет. Диагноз: ИБС: Стенокардия напряжения ФК II.

Состояние после маммарокоронарного шунтирования передней нисходящей артерии, аортокоронарного шунтирования первой диагональной артерии, задней межжелудочковой ветви (2003 г.). СКТ–шунтография. Нормально функционирующие МКШ и АКШ на ЗМЖВ, закрыт АКШ на 1ДА

динамике у 14 (70%) больных 1-й группы и у 12 (60%) во 2-й группе. Из 33 шунтов у пациентов 1-й группы функционировало 27 (81%), во 2-й группе исследована функция также 33 шунтов к коронарным артериям, из них функционировало 24 (72%). Прогрессирование коронарного атеросклероза, в виде появления новых атеросклеротических изменений, отмечено у 6 (42,0%) пациентов 1-й группы и у 10 (83%) – 2-й группы.

Таким образом, результаты настоящего 3-летнего проспективного исследования свидетельствуют о том, что у значительного числа обследованных пациентов после АКШ происходит снижение количества функционирующих шунтов и прогрессирование коронарного атеросклероза. По данным выполненного исследования, наиболее значимым неблагоприятным фактором, влияющим на отдаленные результаты хирургического лечения, оказывал недостаточно эффективный контроль АД. При разделении больных на группы в зависимости от степени адекватности контроля АД было обнаружено, что у пациентов с не эффективным контролем АД значительно чаще происходило стенозирование шунтов и появление новых атеросклеротических стенозов. Важно при этом отметить, что показатели липидного обмена по данным его типирования в сравниваемых группах больных существенно не различались, что подтверждает основное значение неэффективного контроля артериальной гипертонии в формировании неблагоприятных отдаленных результатов хирургического лечения. Немаловажно отметить, что при ИБС, ассоциированной с неэффективно контролируемой АГ, нарастали процессы патологического ремоделирования левого желу-28

дочка, что также является несомненным фактором, участвующим в формировании отрицательной клинической динамики в отдаленные сроки после АКШ как вследствие повышения потребности в кислороде гипертрофированного миокарда, так и вследствие снижения его эластических свойств, затрудняющих, по данным литературы, коронарный кровоток.

ВЫВОДЫ

-

1. При неэффективном контроле артериальной гипертонии у больных с ИБС, перенесших АКШ, повышается частота окклюзии шунтов, и еще в большей степени возрастает частота появления новых атеросклеротических стенозов.

-

2. В формирование отрицательной клинической динамики в отдаленные сроки после АКШ у больных с неэффективным контролем артериальной гипертонии существенный вклад вносит патологическое ремоделирование левого желудочка.

Список литературы Отдаленные результаты аортокоронарного шунтирования у больных с артериальной гипертонией

- Kirklin YW, Naftel DC, Blackstone EH, Pohost GM. Summary of a consensus concerning death and ischemic events after coronary artery bypass grafting. Circulation 1989; 79: 81-91.

- Staessen JA, Fagard R, Thijs L et al. Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) Trial investigators. Randomised doubleblind comparison of placebo and active treatment for older petients with isolated systolic hypertension. Lancet 1997; 350: 757-64.

- Peduzzi P, Kamina A, Detre K. Twenty-two-year follow-up in the VA Cooperative Study of Coronary Artery Bypass Surgery for Stable Angina. The Am J Cardiol 1998; 81 (12): 1393-9.

- Hosoda Y, Nukariya M, Watanabe M et al. Late results of coronary artery bypass surgery with maximal follow-up of 7 years: analysis of determinants affecting late survival. Cardiovascular Surgery 1993; 1 (4): 403-4.

- Беленков Ю.Н. Ремоделирование левого желудочка: комплексный подход. Сердечн. недостаточность. 2002; 4 (14): 161-3.

- Архипова Е.И.,Чурина С.К. Коронарный резерв и сократительная способность миокарда у больных ишемической болезнью сердца и артериальной гипертензией до и после прямой реваскуляризации миокарда. Артериальная гипертензия. 2004;10(3);