Отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с неосложненной травмой грудного и поясничного отделов позвоночника (систематический обзор)

Автор: Толкачев В.С., Шульга А.Е., Бажанов С.П., Шувалов С.Д., Островский В.В.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 3 т.21, 2025 года.

Бесплатный доступ

Цель: провести систематический анализ отдаленных результатов хирургического лечения пациентов с неосложненной травмой грудного и поясничного отделов позвоночника. Методика написания обзора. Поиск литературы осуществляли в базах данных PubMed, Scopus, Web of Science с использованием комбинаций MeSH-терминов и ключевых слов: «переломы позвоночника», «хирургическое лечение», «опорный спондилодез», «визуально аналоговая шкала», «качество жизни, связанное со здоровьем», «Oswestry Disability Index». Поиск ограничивался оригинальными исследованиями с доступом к полному тексту. В результате поиска найдено 1245 статей, после проверки соответствия критериям включения осталось 6 статей, опубликованных с 2018 по 2024 г. Вычисляли изменение показателей визуально-аналоговой шкалы (ΔВАШ) и опросника «Индекс нетрудоспособности Освестри» (ΔODI), потери первичной коррекции по Cobb (COBBº), процент осложнений. Заключение. ΔВАШ варьировала от 1,88 до 7,8 балла, ΔODI составляла от 33,05 до 51,85%, ΔCOBB – от 0,9 до 4,7º, количество осложнений было от 5 до 70%. Таким образом, при неосложненных переломах грудных и поясничных позвонков передний опорный спондилодез приводит к клинически значимому снижению болевого синдрома и восстановлению функциональной активности пациентов, при этом следует отметить, что данные ограничены небольшими выборками и разнородностью протоколов исследования, что может требовать проведения рандомизированных многоцентровых исследований.

Грудной отдел позвоночника, поясничный отдел позвоночника, неосложненная травма, хирургическое лечение, отдаленные результаты лечения

Короткий адрес: https://sciup.org/149149425

IDR: 149149425 | УДК: 617-089.844 | DOI: 10.15275/ssmj2103273

Текст научной статьи Отдаленные результаты хирургического лечения пациентов с неосложненной травмой грудного и поясничного отделов позвоночника (систематический обзор)

1 Введение. Переломы тел позвонков грудного и поясничного отделов позвоночника составляют значимую часть среди всех повреждений осевого скелета, при этом наиболее частыми причинами подобных травм являются дорожно-транспортные происшествия, падения с высоты и производственные факторы [1]. По данным литературы, при переломах типа A1, A2 по классификации AO/Spine консервативное лечение является наиболее оптимальным, а в случаях нестабильных переломов типа B и С рекомендуется выполнять хирургическое вмешательство. Следует отметить, что единого мнения по поводу выбора оптимального способа лечения при неосложненных переломах типа A3 и A4, не сопровождающихся неврологическим дефицитом, до сих пор нет [2, 3]. Ряд авторов сообщают о необходимости осуществления хирургического вмешательства в случаях формирования посттравматического кифоза, который приводит к ухудшению качества жизни (КЖ) за счет возникновения стойкого болевого синдрома и снижения повседневной активности пациентов [4], при этом целью хирургического лечения в таких случаях является коррекция деформации позвоночника и восстановление его опорной функции. Некоторые авторы рассматривали нецелесообразность выполнения хирургического операции при любых неосложненных переломах грудных и поясничных позвонков, что обосновывалось высокими затратами в случае выполнения оперативного пособия, а также сопоставимыми клиническими результатами с применением только консервативного лечения [5].

При выполнении хирургического вмешательства весьма спорным вопросом остается выбор оптимального хирургического доступа. В настоящее время применяются различные технологии вмешательства, которое может быть выполнено из переднего, заднего и комбинированного доступов [6]. Коррекция деформации и фиксация позвоночника транспедикулярной системой из заднего доступа является наиболее распространенной и позволяет быстро стабилизировать поврежденный позвоночно-двигательный сегмент. Передний доступ позволяет выполнить полноценную декомпрессию сосудисто-нервных структур позвоночного канала, осуществить полноценную коррекцию деформации передней опорной колонны, а комбинированный доступ дает возможность выполнить циркулярную декомпрессию и фиксацию поврежденных позвоночно-двигательных сегментов [7–9], однако в доступных источниках проблема применения переднего доступа в случае неосложненной травмы не решена в связи с его высокой травматичностью, повышением рисков хирургического вмешательства и неоднозначной клинической значимостью [5, 6, 8].

Одним из ключевых факторов оценки эффективности лечения пациентов является изучение

ближайших и отдаленных результатов, показателей их КЖ и возможности их социальной адаптации. Следует также отметить, что существует сравнительно небольшое количество исследований, в которых рассматриваются исходы хирургического лечения с точки зрения оценки КЖ у пациентов с неосложненной травмой позвоночника в отдаленный период, которым был выполнен опорный спондилодез путем различных доступов [5, 9].

Таким образом, систематический анализ современных данных об отдаленных результатах хирургического вмешательства при неосложненных переломах грудного и поясничного отделов позвоночника является актуальной задачей.

Цель – провести систематический анализ отдаленных результатов хирургического лечения пациентов с неосложненной травмой грудного и поясничного отделов позвоночника.

Методика написания обзора. Данное исследование проведено в соответствии с рекомендациями PRISMA-S (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses Literature Search Extension) [10]. Протокол обзора предварительно не регистрировали.

Стратегия поиска. Поиск литературы осуществляли в базах данных PubMed, Scopus, Web of Science. Поиск в каждой базе выполняли отдельно с использованием индивидуально адаптированных стратегий поиска. Дополнительно был осуществлен ручной просмотр списков литературы включенных исследований для выявления потенциально релевантных публикаций. Контактов с авторами статей для получения дополнительных данных не производилось.

Поиск выполняли с использованием комбинаций MeSH (Medical Subject Headings) следующих терминов и ключевых слов: «переломы позвоночника», «хирургическое лечение», «опорный спондилодез», «визуально аналоговая шкала» (ВАШ), «качество жизни, связанное со здоровьем», «Oswestry Disability Index» (ODI, индекс инвалидности Осве-стри). Поиск ограничивался оригинальными исследованиями с доступом к полному тексту. Последнее обновление поиска было произведено 25 апреля 2025 г.

Критерии соответствия и отбор исследований. Критерии включения в данном исследовании разработаны в соответствии с принципами модели PICOS (Patient/population; Intervention; Comparison; Outcome; Study design) [11] (табл. 1).

Критерии исключения были обратны критериям включения. Первичный отбор осуществляли двумя независимыми рецензентами по названиям и аннотациям, затем выполняли просмотр полнотекстовых вариантов работ. Разногласия при выборе статей разрешались путем обсуждения всеми авторами работы. Удаление дубликатов проводили с использованием автоматической функции в программе Zotero, с последующей ручной перепроверкой.

Критерии включения по модели PICOS

|

Критерий |

Описание |

|

P (пациент/популяция) |

Пациенты старше 18 лет с неосложненными переломами грудного и поясничного отделов позвоночника |

|

I (вмешательство) |

Хирургическое лечение с выполнением опорного спондилодеза |

|

C (сравнение) |

Анализ на основе однофакторной оценки изменений клинических показателей до оперативного вмешательства и после такового |

|

O (исход) |

Оценка показателей не менее чем через 12 мес после операции |

|

S (дизайн исследования) |

Про- и ретроспективные исследования, рандомизированные клинические исследования |

Данные статей были извлечены двумя независимыми исследователями, при этом были получены следующие результаты:

-

– общая информация о публикации, число пациентов;

-

– вид хирургического вмешательства;

-

– показатели КЖ до хирургической операции и после нее.

Систематический анализ включал оценку динамики КЖ пациентов в отдаленный период (минимально через 12 мес после хирургического вмешательства), которая рассчитывалась как разница показателей исследуемых шкал до и после операции, и обозначалась как Δ. Для оценки эффективности выполненной операции полученные данные сравнивали с минимальным клинически значимым улучшением [12], которое соответствовало 3 баллам по опроснику ВАШ [13] и 12% – по ODI [14]. Оценивали также показатели потери угла коррекции деформации в отдаленный период, количество (в процентах) и структуру послеоперационных осложнений.

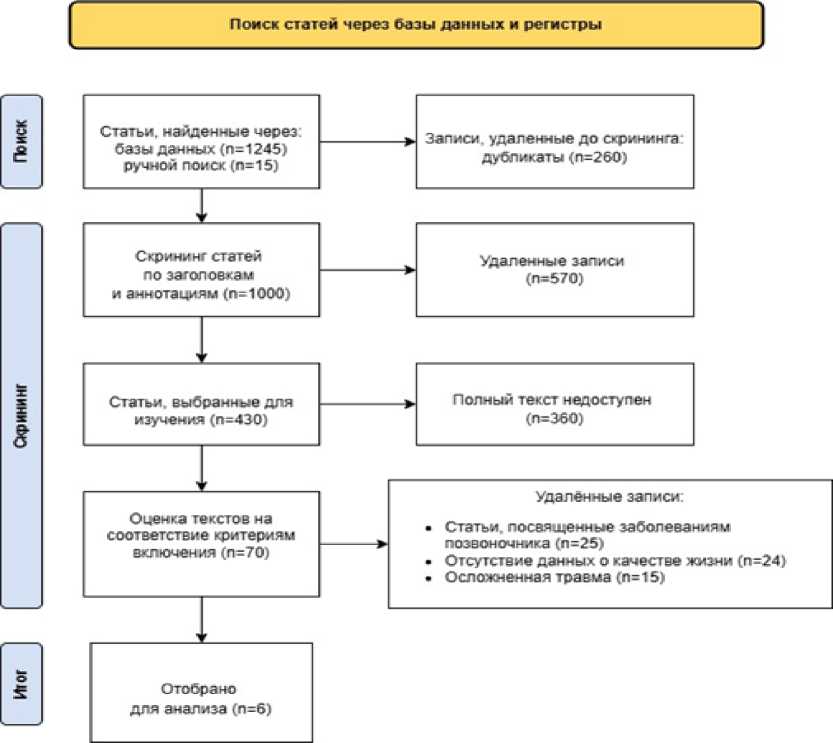

В результате поиска в указанных базах данных найдено 1245 публикаций, еще 15 статей дополнительно отобрано при ручном поиске. После удаления дубликатов осталось 1000 статей для первичного скрининга. Далее, после просмотра и изучения названий и аннотаций, исключено 570 статей по причине несоответствия критериям включения. При последующем анализе литературных источников исключено еще 360 статей в связи с недоступностью полнотекстовых вариантов. Полные тексты 70 статей, которые соответствовали критериям включения PICOS, изучены более подробно, и 64 работы исключены нами по следующим причинам:

-

1) статьи посвящены дегенеративным заболеваниям, опухолям и нетравматическим деформациям позвоночника ( n =25);

-

2) отсутствовали данные, которые касались оценки показателей КЖ или было выявлено несоответствие минимальным срокам наблюдения ( n =24);

-

3) отражены проблемы хирургического лечения пациентов с осложненной травмой позвоночника ( n =15).

Таким образом, в итоговый анализ включено только 6 научных исследований, опубликованных с 2018 по 2024 г. Визуальное отображение процесса отбора статей представлено на рисунке.

Из отобранных для анализа 2 работы являлись проспективными исследованиями, а остальные – ретроспективными сериями случаев. Совокупная выборка составила 118 пациентов. При оценке риска систематической ошибки к низкому риску отнесены

-

2 статьи, к высокому – 1, к умеренному – 3 статьи. Характеристики отобранных исследований отражены в табл. 2.

Результаты обзора . Минимальный срок, после которого осуществлялась оценка отдаленных результатов хирургического лечения, составил 12 мес, а максимальный срок катамнеза – более 120 мес. Во всех исследованиях оценивали КЖ пациентов по ВАШ и ODI, потерю первоначальной коррекции и случаи возникновения осложнений (табл. 3).

Из табл. 3 следует, что по шкале ВАШ порог минимальной клинической значимости (ΔВАШ≥3 баллов) был преодолен в 5 исследованиях [9, 15–18]. В исследовании R.A. Lindtner и соавт. (2018) динамика болевого синдрома была менее выражена, а порог минимальной клинической значимости преодолен не был, однако степень выраженности болевого синдрома оставалась низкой и значимо не влияла на КЖ [19]. Это свидетельствует о том, что выполнение хирургического вмешательства у пациентов с неосложненной травмой грудного и поясничного отделов позвоночника приводит к клинически значимому улучшению КЖ в отдаленный период, что подтверждается позитивной динамикой по ВАШ.

Оценка КЖ в отдаленный период по шкале ODI была проведена в трех статьях из шести [9, 15, 18], при этом во всех случаях был отмечен клинически значимый результат (ΔODI ≥ 12%). В тех работах, в которых дооперационные данные шкалы ODI приведены не были, исход хирургического вмешательства соответствовал минимальному и умеренному нарушению [16–17, 19]. Это свидетельствует о том, что в отдаленный период после реконструкции передней опорной колонны у большинства пациентов изменяется функциональный статус в виде перехода из категории грубого ограничения в категорию умеренного и минимального ограничения, обусловливая эффективность хирургической реабилитации.

Таким образом, отдаленные результаты, связанные с оценкой КЖ с учетом ВАШ и ОDI, свидетельствуют о позитивном влиянии хирургического вмешательства у пациентов с неосложненной травмой грудного и поясничного отделов позвоночника.

При оценке стабильности фиксации среднее значение потери коррекции составило 2,6º, что является сопоставимым с естественным проседанием имплантата при хирургических вмешательствах на вентральных отделах грудного и поясничного отделов позвоночника. Самое большое значение потери коррекции (4,7º) было продемонстрировано в статье M. Sasaki и соавт. в 2022 г. [16], что может быть объяснено малой выборкой пациентов ( n =6).

Отбор статей для систематического обзора в соответствии с PRISMA-методологией

Минимальное значение потери коррекции (0,9º) было представлено в исследовании 2024 г. W. Zhong, Y. Hu [15], что свидетельствует об эффективности современных n-HA/PA66-кейджей. Таким образом, всеми авторами был отмечен низкий уровень потери коррекции в отдаленный период после выполнения хирургического вмешательства, что говорит об удовлетворительной стабильности и эффективном восстановлении высоты поврежденного сегмента при использовании переднего спондилодеза у пациентов с неосложненной травмой поясничного и грудного отделов позвоночника.

В структуре послеоперационных осложнений наиболее часто отмечали поверхностную и глубокую раневые инфекции, проседание кейджа, нестабильность конструкции. При этом число случаев, которые потребовали выполнения ревизионного вмешательства, составило 23 (19,4%). Наибольшее число осложнений, по поводу которых выполняли повторное хирургическое вмешательство, было связано с переломами (n=11) и кифозом (n=5) проксимального уровня, в остальных случаях применяли консервативную тактику лечения. Большой процент осложнений, упомянутый в отдельных статьях, обусловлен малым размером выборок, а также с травматичными методами имплантации конструкции, например резекцией позвоночного столба (vertebral column resection – VCR).

Таблица 2

Общая характеристика включенных исследований

|

Автор, год, ссылка на источник |

Дизайн исследования |

Число пациентов, абс. |

Тип доступа |

|

Lindtner R.A., et al. (2018) [19] |

Проспективное |

37 |

Комбинированный |

|

Guo D.Q., et al. (2019) [18] |

Ретроспективное |

43 |

Комбинированный |

|

Wang H.W., et al. (2021) [9] |

4 |

Передний |

|

|

Koepke L.G., et al. (2022) [17] |

10 |

Задний |

|

|

Sasaki M., et al. (2022) [16] |

6 |

Комбинированный |

|

|

Zhong W., et al. (2024) [15] |

Проспективное |

18 |

Передний |

Динамика показателей качества жизни пациентов

|

Авторы, год, номер в списке литературы |

Число пациентов, абс. |

ΔВАШ |

ΔODI |

△ COBB° |

Осложнение,% |

Комментарий |

|

Lindtner R.A., et al. (2018) [19] |

37 |

1,88±2,08 |

Не измерялся |

3,9±3,1 |

13,5 |

5 случаев проседания кейджа, потребовавших коррекции |

|

Guo D.Q., et al. (2019) [18] |

43 |

6 |

44,5 |

3 |

19,6 |

11 случаев новых переломов в смежных сегментах, потребовавших повторной операции |

|

Wang H.W., et al. (2021) [9] |

4 |

5,34±0,86 |

51,85±6,71 |

1,83 |

Нет данных |

– |

|

Koepke L.G., et al. (2022) [17] |

10 |

4,0±1,73 |

Не измерялся |

2,1 |

70 |

Больше ½ больных перенесли хотя бы 1 хирургическое осложнение – главным образом нестабильность (4 случая ревизии) и инфекцию раны (3 случая ревизии). |

|

Sasaki M., et al. (2022) [16] |

6 |

7,8 |

Не измерялся |

4,7±3,2 |

Нет данных |

– |

|

Zhong W., et al. (2024) [15] |

18 |

5,95±0,92 |

33,05±5,76 |

0,9 |

5 |

Осложнения были представлены поверхностными инфекциями |

При подгрупповом анализе выделено 3 группы исследований по типу примененного хирургического доступа для спондилодеза на грудном и поясничном уровнях: передний, задний и комбинированный. О применении переднего доступа говорится в 2 работах [9, 15], комбинированного – в 3 исследованиях [16, 18, 19], авторы 1 статьи применяли только задний доступ [17]. У пациентов, которым выполняли операции посредством переднего и заднего доступов, отмечены сопоставимые результаты по снижению интенсивности болевого синдрома по ВАШ и снижению функциональной недостаточности по ODI, которые соответствовали минимальной клинической эффективности для обеих шкал. В группе комбинированного доступа при оценке по шкале ВАШ полученные данные свидетельствовали о достижении клинического результата в 72,5% случаев. При подгрупповой оценке стабильности конструкции наиболее эффективным было хирургическое вмешательство из переднего доступа за счет меньшей потери коррекции в отдаленный период, однако в статьях, посвященных только указанному способу лечения, не оценивали осложнения в ранний и отдаленный периоды, и сообщалось только о 5 случаях поверхностной раневой инфекции [15]. При использовании заднего и комбинированного доступов отмечена приблизительно одинаковая клиническая эффективность методик, однако при выполнении высокотравматичных вмешательств по типу VCR значительно увеличивалось количество осложнений, требующих повторного оперативного вмешательства. Это свидетельствует о том, что выполнение спондилодеза на грудном и поясничном уровнях только из переднего доступа не дает ощутимого клинического преимущества в плане интенсивности болевого синдрома и эффективности последующей реабилитации, а применение комбинированных и травматичных вмешательств по типу VCR сопряжено с высоким риском осложнений, при этом стабильность фиксации имплантируемой конструкции не изменяется.

Таким образом, исходя из схожей эффективности применения различных методик ключевым фактом выбора оптимальной хирургической тактики остается клиническая эффективность метода, при этом предпочтение следует отдавать менее травматичным вмешательствам.

Данный систематический обзор обобщает результаты 8 исследований с общим числом пациентов, равным 118, которым выполняли опорный спондилодез по поводу неосложненной травмы позвоночника. Большинство работ демонстрируют улучшение показателей КЖ, тем не менее в некоторых случаях оно не являлось клинически значимым. При анализе литературы отмечено малое количество необходимых исследований, соответствующих критериям включения, а существующие работы в основном посвящены проблемам хирургического лечения осложненной травмы позвоночника [1, 2, 5, 6].

В результате проведенного исследования показана эффективность выполнения опорного спондилодеза при неосложненной травме позвоночника, которая заключалась в клинически значимом снижении болевого синдрома и повышении показателей активности пациентов в отдаленный период. При этом во всех статьях, включенных в систематический анализ, была показана схожая эффективность хирургического лечения, заключающаяся в выраженном снижении болевого синдрома и переходе пациентов из категории выраженных нарушений в категорию минимальных и умеренных нарушений по ODI. Следует также отметить схожую эффективность хирургического лечения по показателям стабильности имплантированной конструкции, которая соответствовала допустимым значениям, однако процент осложнений, приведенный в статьях, отличался и был обусловлен выбором метода хирургического вмешательства.

При подгрупповом анализе наибольшая стабильность конструкции была отмечена в группе переднего доступа, однако в этих работах полноценно не исследовался вопрос хирургических осложнений, и только в статье 2024 г. W. Zhong и Y. Hu сообщается о 5 случаях поверхностной раневой инфекции [15]. Основное количество осложнений было выявлено в группах комбинированного и заднего доступов, что было связано с большой выборкой пациентов и значительной хирургической агрессией выбранных методик. При этом авторы также отмечали случаи развития единичных высокоинтенсивных стойких болевых синдромов, что вызывало смещение результатов по шкалам КЖ.

Таким образом, учитывая схожую клиническую эффективность, применение менее инвазивных методов может быть предпочтительным, однако высокая разнородность исследований, включенных в данный обзор, недостаточные данные по шкалам оценки функциональной активности и высокий риск систематической ошибки требует проведения отдельного сравнения различных видов применяемых хирургических доступов на основании метаанализа либо проспективного исследования.

I.S. Aleem и A. Nassr [5] в обзоре 2016 г. отметили, что при неосложненных взрывных переломах грудопоясничного отдела позвоночника существует недостаточно доказательств в пользу хирургического вмешательства в связи с отсутствием различий в болевом синдроме и сроках восстановления трудоспособности. При этом оперативное лечение было сопряжено с риском дополнительных осложнений и повышением затрат на его проведение. Однако результаты многочисленных более поздних исследований косвенно свидетельствуют об эффективности реконструкции передней опорной колонны у различных категорий пациентов [20–25].

Ограничения существующих исследований связаны с малыми выборками, ретроспективным анализом и отсутствием рандомизации, что обусловливает умеренный уровень доказательности, а для окончательного подтверждения преимуществ опорного спондилодеза перед консервативным лечением либо другими видами хирургических вмешательств необходимы многоцентровые рандомизированные клинические исследования со стандартизированными методами оценки результатов [1–9, 20–25].

Заключение. Таким образом, по данным литературы, при неосложненных переломах передний опорный спондилодез приводит к клинически значимому снижению болевого синдрома и восстановлению функциональной активности. При этом следует отметить, что в связи с высокой разнородностью и небольших выборках в работах различных авторов для получения актуальных релевантных данных необходимо проведение рандомизированных многоцентровых исследований.

Вклад авторов: все авторы внесли эквивалентный вклад в подготовку публикации.