Отдаленные результаты лечения детей со вторичной деформацией проксимального отдела бедра и остаточной дисплазией тазобедренного сустава

Автор: Кожевников В.В., Ворончихин Е.В., Пелеганчук В.А., Буркова И.Н.

Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj

Рубрика: Травматология и ортопедия

Статья в выпуске: 1 т.18, 2022 года.

Бесплатный доступ

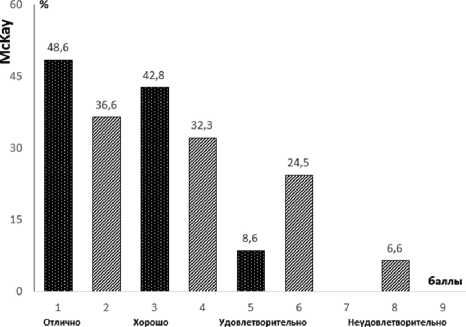

Цель: оценить эффективность хирургических вмешательств у детей со вторичной деформацией проксимального отдела бедренной кости и дисплазией вертлужной впадины. Материал и методы. В исследование включены 60 пациентов (65 суставов) в возрасте 9-16 лет (средний возраст 12,5 года). Все пациенты разделены на две группы: I (9-12 лет) - 35 суставов; II (13-16 лет) - 30 суставов. В зависимости от клинических признаков и данных обследования применены различные хирургические тактики. Отдаленные результаты прослежены в сроки до 7 лет после вмешательства и оценены при комплексном обследовании с использованием шкал функционального состояния пациента и тазобедренного сустава Tschauner, McKay. Результаты. В I группе в 48,6% случаев получен отличный результат, в 42,8% - хороший, в 8,6% - удовлетворительный. Во II группе в 36,6% наблюдений отмечен отличный результат, в 32,3% - хороший, в 24,5% - удовлетворительный, в 6,6% (два случая) - неудовлетворительный. Заключение. По отдаленным результатам рентгенометрических и функциональных показателей хирургическая коррекция остаточных деформаций при дисплазии тазобедренного сустава у детей и подростков является высокоэффективным пособием для профилактики развития раннего коксартроза. Для получения хороших и удовлетворительных исходов лечения тактика оперативного вмешательства должна опираться на тщательный анализ анатомо-функционального состояния тазобедренного сустава с учетом возраста пациента. Более оптимальным для хирургической профилактики раннего остеоартроза тазобедренного сустава является возраст от 9 до 12 лет.

Вторичная деформация тазобедренного сустава, дети, дисплазия тазобедренного сустава, тазобедренный сустав

Короткий адрес: https://sciup.org/149141127

IDR: 149141127 | УДК: 616.728.2-053-089.85

Текст научной статьи Отдаленные результаты лечения детей со вторичной деформацией проксимального отдела бедра и остаточной дисплазией тазобедренного сустава

-

1Введение. Постнатальное развитие тазобедренного сустава ребенка происходит поэтапно в соответствии с возрастными периодами, значимая роль в этом принадлежит ростковым зонам проксимального отдела бедренной кости и вертлужной впадины [1]. При врожденной дисплазии в тазобедренном суставе наблюдается дисбаланс функционирования ростковых зон, и процесс развития скелета может быть нарушен. Существуют также и молекулярные основы этой патологии [2]. В ряде работ подчеркивается причинно-следственная связь ишемии проксимального отдела бедренной кости, причиной которой являются особенности архитектоники сосудов и нарушение кровоснабжения в патогенезе врожденной дисплазии тазобедренного сустава за счет развития [3–6]. В настоящее время определены алгоритмы функционального консервативного лечения и методик хирургической коррекции врожденного вывиха бедра [7]. Однако в процессе наблюдения за пациентами в 15-70% случаев выявлялись остаточные изменения в виде латеропозиции и подвывиха бедра, встречающиеся как после консервативного, так и после хирургического лечения детей с врожденной дисплазией тазобедренного сустава [8]. Ишемические нарушения и децентрация головки бедренной кости способствуют неправильному развитию тазобедренного сустава, что приводит в подростковом возрасте к формированию различных вариантов деформаций проксимального отдела бедренной кости [3, 9]. Прогрессирование этих изменений является основным патогенетическим звеном развития диспластического коксартроза [7, 10]. Хирургическая коррекция вторичной деформации проксимального отдела бедренной кости и остаточной дисплазии тазобедренного сустава после ранее проведенного лечения является актуальной в отношении сохранения функции и предотвращения ранних дегенеративных изменений. Существует большое количество методов хирургической коррекции тазобедренного сустава. В своей работе мы анализировали эффективность хирургического лечения детей, используя алгоритм выбора методик с учетом выявленных изменений и возраста пациента.

Цель — оценить эффективность хирургических вмешательств у детей со вторичной деформацией проксимального отдела бедренной кости и дисплазией вертлужной впадины.

Материал и методы. В аналитические группы вошли пациенты, пролеченные за период с 2013 по 2018 г. в детском травматолого-ортопедическом отделении ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» Минздрава России г. Барнаула. Полноценно удалось проанализировать отдаленные результаты лечения 60 детей (65 суставов), прооперированных в возрасте 9–16 лет (средний возраст составил 12,5 года).

Критериями включения в исследование были дети двух возрастных групп (I группа — 9–12 лет, II группа — 13–16 лет) с дисплазией тазобедренного сустава (врожденным вывихом бедра), которым ранее было проведено консервативное функциональное лечение на первом году жизни или выполнены стандартные методики хирургической коррекции до 5-летнего возраста.

Критериями исключения были последствия других заболеваний (болезнь Легга — Кальве — Перте-

са, юношеский гипопитуитарный эпифизеолиз головки бедренной кости, любые системные заболевания скелета), возраст младше 9 и старше 16 лет, наличие выраженных дегенеративных изменений в тазобедренном суставе (III стадия).

В исследовании использованы следующие методы: анамнестический, клинический, инструментальный.

Сбор анамнеза был очень важен. Возраст ребенка на момент постановки диагноза и особенность проводимого консервативного лечения (использовались ли жесткие шины или функциональный метод), наличие либо отсутствие беспокойства ребенка могли дать информацию о потенциальном риске развития ишемии головки бедренной кости. Методики оперативного вмешательства и возраст ребенка к этому моменту определяли анатомическую особенность строения и возможный вариант развития тазобедренного сустава. Учитывали течение реабилитационного периода после операции, особенности восстановления функции тазобедренного сустава (достигнутая амплитуда движений и положение конечности при ходьбе), а также обращали внимание на жалобы пациента и характер их изменений в процессе роста и развития ребенка. Основными жалобами были хромота, укорочение или порочное положение нижней конечности, наличие утомляемости при физической нагрузке, реже — боли в тазобедренном суставе. Динамика изменений жалоб в соответствие с ростом и возрастом ребенка были важными для определения дальнейшей тактики. Нарастание интенсивности болевого синдрома, усиление хромоты и порочного положения могли свидетельствовать о прогрессировании дегенеративно-дистрофических процессов (ДДП) в тазобедренном суставе.

При клинической оценке ортопедического статуса оценивали величину укорочения конечности (у всех пациентов этот симптом был выявлен и составлял от 1,0 до 3,0 см). Амплитуду движений тазобедренного сустава измеряли при помощи угломера, основные оцениваемые параметры были следующие — отведение, сгибание, внутренняя и наружная ротации бедра. Важными клиническими тестами был импинджмент-тест, симптом Тренделенбурга.

Инструментальные методы включали рентгенографию и компьютерную томографию. Рентгенологическое исследование тазобедренных суставов выполнялось в стандартной прямой проекции с функциональными положениями конечности (максимальное отведение-приведение бедра) и аксиальной проекциях. Были выбраны основные показатели, которые учитывали при определении объема хирургического вмешательства. При последующем динамическом наблюдении учитывали пространственную ориентацию вертлужной впадины (ПОВВ): угол Sharp, угол антеверсии впадины (УАВ); ориентацию проксимального отдела бедренной кости (ПОБК): шеечно-диафизарный угол (ШДУ), угол антеверсии шейки бедренной кости, а также комплексные показатели стабильности сустава (КП): угол Виберга, угол вертикального соответствия (УВС), угол горизонтального соответствия (УГС). Структурная характеристика сустава позволяла выявить ранние ДДП и занимала особое место при определении показаний к методикам хирургической коррекции. Для определения стадии ДДП придерживались классификации, разработанной в Национальном медицинском исследовательском центре детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера.

В основу разделения пациентов на две возрастные группы положены особенности формирования и постнатального развития тазобедренного сустава в соответствии с паспортным возрастом ребенка на момент принятия решения. В I группу включили детей от 9 до 12 лет (35 суставов), во II — от 13 до 16 лет (30 суставов). В данном исследовании отдаленные результаты прослежены в сроки до 7 лет после оперативного вмешательства.

Результаты лечения оценивали по критериям шкал функционального состояния пациента и тазобедренного сустава, таких как Tschauner, McKay. Система Tschauner учитывает три основных параметра: боль, возможность самостоятельного передвижения, субъективное мнение пациента (родителей). Каждый параметр оценивается в баллах (от 0 до 3), которые потом суммируются. Отличный результат — 1 балл, хороший — 2–4 балла, удовлетворительный — 5–6 баллов, неудовлетворительный — 7–9 баллов. Система McKay (объективный врачебный анализ) предусматривает разделение результатов на отличные, хорошие, удовлетворительные и неудовлетворительные. Основными параметрами были отсутствие болей, разновеликость нижних конечностей, состояние внутренней ротации бедра (более 15°). Важным показателем являлось сгибание-разгибание в тазобедренном суставе. Ощущение чувства усталости при длительной физической нагрузке и незначительная хромота, разновеликость нижних конечностей не более 1,0 см, ограничение движений (отведения, сгибания) не более 10° и отрицательный симптом Тренделенбурга относили к хорошим результатам. Для пациентов с удовлетворительными результатами были характерны отчетливая хромота, наличие болевых ощущений, выраженное ограничение движений в тазобедренном суставе с отклонением относительно нормативных на 15–30°, положительный симптом Тренделенбурга. Разновеликость нижних конечностей могла достигать до 2,0 см. Неудовлетворительные результаты проявлялись более выраженными клиническими признаками, свидетельствующими о прогрессировании ДДП.

Статистическая обработка полученных численных результатов выполнена с помощью программы анализа данных AtteStat (версия 12.0.5) для Excel 2010. После проверки вариационных рядов на нормальность распределения методом Шапиро — Уилка дальнейшие вычисления проводили по парному критерию Стьюдента. Определяли среднюю арифмети- ческую и стандартное отклонение (M±σ). Для сравнения эффективности хирургического лечения детей между группами использовали четырехпольную таблицу для расчета критерия χ2 по Фишеру и отношений шансов. Статистически значимыми считали различия между группами при p<0,05.

Данное исследование одобрено локальным этическим комитетом при ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет» Минздрава России (протокол № 3 от 15.03.2017). Представители всех пациентов дали информированное согласие на проведение исследования.

Применяемые оперативные вмешательства. Основные этапы выполнения корригирующей межвертельной остеотомии бедренной кости описаны в различных источниках. Предварительно перед выполнением оперативного вмешательства осуществляли планирование на рентгенограмме с учетом компьютерной томографии. При показателях анатомически правильной пространственной ориентации проксимального отдела бедренной кости межвертельную остеотомию не выполняли, коррекцию осуществляли за счет вертлужного компонента либо изменения положения большого вертела путем его резекции. Методики реориентирующей остеотомии таза, корригирующей остеотомии бедренной кости с резекцией большого вертела освещены в доступной литературе [11–12]. В своей практике при выполнении подвздошно-седалищной остеотомии доступ к подвздошной кости осуществляли с помощью разреза «бикини». Выполнение остеотомии седалищной кости проводили из мини-доступа длиной 3,0 см по наружной поверхности бедра, затем под рентгеновским контролем электронно-оптического преобразователя с помощью направителя сверлом наносили 2–3 остеоперфорационных сквозных отверстий с последующей остеоклазией седалищной кости.

Результаты. Выбор методики хирургического лечения детей со вторичной деформацией проксимального отдела бедра и остаточной дисплазией тазобедренного сустава основан на особенностях ортопедического статуса пациентов, данных рентгенографии и компьютерной томографии (табл. 1).

При угле сгибания в тазобедренном суставе 90° и отведении менее 20° изолированную реконструкцию вертлужного компонента не выполняли. Показатель угла отведения бедра также был важен в отношении выбора характера межвертельной остеотомии (варизирующая либо вальгизирующая). При отведе-

Таблица 1

Выбор тактики хирургического лечения детей со вторичной деформацией проксимального отдела бедра и остаточной дисплазией тазобедренного сустава

|

Название операции |

Ортопедический статус |

Результаты инструментального обследования |

|

Реконструкция впадины (двойная, подвздошно-седалищная, тройная остеотомия таза, ацетабулопластика) + корригирующая остеотомия бедра Корригирующая межвертельная остеотомия бедра (варизирующая, вальгизирующая, деторсионная, деторсионно-варизирующая, деторсионно-вальгизирующая) Корригирующая межвертельная удлиняющая остеотомия бедренной кости с резекцией большого вертела |

Порочная установка, укорочение конечности, нарушение функции (хромота, ограничение движений и т. д.) Порочная установка, укорочение конечности, нарушение функции (ограничение движений) Укорочение конечности, нарушение функции (хромота) |

ПОБК — патология ПОВВ — патология КП — патология ДДП — I, IIа-, IIб-стадия ПОБК — патология ПВВ — норма КП — норма ДДП — I стадия ПОБК — патология ПВВ — патология ИТС — (гипертрофия большого вертела) ДДП — I стадия |

нии нижней конечности менее 30° рассматривали вариант вальгизирующей остеотомии бедренной кости с учетом рентгенометрических показателей ее проксимального отдела и вертлужной впадины. Порочная наружно ротационная установка конечности при отсутствии тугоподвижности и болевого синдрома при выполнении движений могла свидетельствовать о патологической (либо ятрогенной) ретроверсии шейки бедренной кости, требующей корригирующей деторсионной остеотомии. При уменьшении амплитуды движений (наружная — внутренняя ротация бедра менее 15°) и наличии болевого синдрома рассматривали как потенциально высокий риск ухудшения функции сустава после реконструктивного вмешательства. Показатели укорочения конечности от 2,0 до 3,0 см расценивали в отношении выполнения межвертельной остеотомии с возможным элементом удлинения, то есть характер остеотомии был без иссечения расчетного клина и коррекция ШДУ. Реконструкция вертлужного компонента путем наклона и реориентации впадины дополнительно позволяла сократить разновеликость конечностей. Противопоказанием для данного маневра служили рентгенологические критерии ДДП IIa-стадии. Пациентам I возрастной группы (9–12 лет) не проводили резекцию основания большого вертела. В некоторых случаях для реконструкции вертлужного компонента выполняли двойную (либо подвздошно-седалищную) остеотомию таза. Критериями при выборе двойной остеотомии таза были признаки открытого лонно-седалищного синхондроза, диспластический статус пациента (дети с гиперэластическим связочным аппаратом и тонким кортикальным слоем костей таза), рентгенометрические параметры умеренной дисплазии впадины (угол Sharp — не более 50° с сохранением сферичности впадины и отклонением параметра угла конгруэнтности не более чем на 10°, степень костного покрытия не менее 0,7). В случаях более выраженных отклонений перечисленных параметров выполняли тройную остеотомию таза. При наличии рентгенологических признаков патологических изменений только проксимального отдела бедра проводили корригирующую межвертельную остеотомию бедренной кости. В среднем показатель истинного ШДУ был 142±5,5°. Антеверсия шейки бедренной кости колебалась в пределах от 0 до 47°; такой широкий разброс связан с тем, что некоторые пациенты ранее были оперированы (в других клиниках с некорректным устранением антеверсии) и в результате имели патологическую ретроверсию шейки бедренной кости. Послеоперационные показатели ШДУ составили в среднем 126±2,4°. Характер межвертельной остеотомии был варизирующий и деро-тационный. Средние параметры вертлужного компо- нента — угол Sharp, УАВ изменены соответственно с патологических 52±1,5° и 42±1,8° до средневозрастных — 44±1,3° и 22±0,8° соответственно. Угол конгруэнтности до оперативного вмешательства находился на границе «норма — патология» и составлял 128±5,4°. Для достижения стабильности и адекватности взаимоотношений «впадина — головка», в том числе предотвращения формирования фемороаце-табулярного импинджмента по типу «pincer», важно достижение нормативных параметров индексов стабильности УВС и УГС, средние показатели которых были соответственно 91±1,8° и 25±2,8°. Чрезмерное покрытие головки бедренной кости вертлужным компонентом может быть причиной ухудшения функций сгибания и отведения в тазобедренном суставе, что в дальнейшем может стать причиной развития коксартроза. Выявлено, что коррекции впадины путем двойной остеотомии таза достаточно при умеренной дисплазии и сохранении сферичности.

У пациентов II возрастной группы (13–16 лет) данные лучевых методов обследования и особенности ортопедического статуса также позволяли определиться с выбором в отношении тактики. Пациентам, имеющим рентгенологические признаки патологии проксимального отдела бедренной кости и гипертрофии большого вертела, выполняли резекцию основания большого вертела в комбинации с корригирующей остеотомией бедренной кости. При наличии признаков патологии ПОВВ дополнительно производили тройную остеотомию таза. Противопоказанием для выполнения коррекции вертлужного компонента являлось наличие ДДП III стадии. Рентгенометрические параметры проксимального отдела бедренной кости и вертлужной впадины до хирургической коррекции сравнивали с показателями после вмешательства. Отмечено, что послеоперационные показатели соответствовали возрастным нормам, что создает благоприятные условия для биомеханики тазобедренного сустава (табл. 2).

Так, в среднем показатель истинного ШДУ был 148±3,5°, антеверсия шейки бедренной кости колебалась в пределах — от 7 до 49°. Послеоперационные показатели ШДУ составили в среднем 128±2,8°. В некоторых случаях выполняли вальгизацию в сочетании с реориентацией вертлужного компонента (для предотвращения импинджмента за счет проксимального отдела бедренной кости). Характер межвертельной остеотомии был варизирующий, деротационный, в 7 случаях — вальгизирующий. Резекция основания гипертрофированного большого вертела выполнена у 6 пациентов, у 3 из них в сочетании с межвертельной удлиняющей остеотомией бедренной кости. Результаты клинического осмотра (наличие укорочения, порочное положение конечности, объем движений в тазобе-

Таблица 2

Рентгенометрические показатели до и после оперативного вмешательства

|

Группы больных |

Угол, º |

||||||||||

|

шеечно-диафизарный |

Sharp |

антеверсии впадины |

УВС |

УГС |

|||||||

|

до |

после |

Р |

до |

после |

Р |

до |

после |

Р |

после операции |

||

|

операции |

операции |

операции |

|||||||||

|

I группа ( n =35) II группа ( n =30) |

142±5,5 148±3,5 |

126±2,4 128±2,8 |

<0,001 <0,001 |

52±1,5 56±2,5 |

44±1,3 43±1,6 |

<0,001 <0,001 |

42±1,8 43±1,5 |

22±0,8 19±0,8 |

<0,001 <0,001 |

91±1,8 95±1,8 |

25±2,8 21±2,8 |

Примечание: р — статистическая значимость различий между показателями до и после операции.

дренном суставе) являются важными составляющими для определения характера оперативного вмешательства. Нестабильность тазобедренного сустава наиболее ощутимо была связана с патологическими диспластическими изменениями впадины. У подростков с дисплазией вертлужной впадины средние параметры вертлужного компонента (угол Sharp и УАВ) до вмешательства составляли 56±2,5° и 43±1,5° соответственно и после хирургической коррекции изменены до средневозрастных — 43±1,6° и 19±0,8°, соответственно. Угол конгруэнтности до оперативного вмешательства был патологическим и составлял 138±3,4°. Для достижения стабильности и адекватности взаимоотношений «впадина — головка» проводилась коррекция вертлужного компонента. В результате были получены средние показатели индексов стабильности УВС и УГС соответственно 95±1,8° и 21±2,8°, с легкой гиперкоррекцией без признаков импинджмента (табл. 2).

Функциональные показатели и качество повседневной жизни подростка необходимо оценивать на всех этапах реабилитационного периода и в любом возрасте. Результаты лечения оценивали в каждой возрастной группе отдельно. Анатомо-функциональные особенности тазобедренного сустава, характеризовались функциональным состоянием пациента, которые отражены в шкале McKay и системе (опросник) Tschauner. В17 случаях из I группы (48,6%) получены рентгенологически отличные результаты, соответствующие шкале McKay. По результатам осмотра длина нижних конечностей была одинаковая, отведение бедра до 45°, сгибание в тазобедренном суставе достигало 120°, внутренняя ротация соответствовала норме (до 40–45°). Хороший результат получен в 15 случаях (42,8% наблюдений). У этой категории пациентов разновеликость (укорочение бедра) составляла 1,0 см, ограничения отведения и сгибания отличались от нормы (либо контрлатерального сустава) не более 10°. Рентгенологические показатели соответствовали нормативным и отражали признаки стабильности тазобедренного сустава, проявления ДДП соответствовали стадиям I, IIa. Удовлетворительный результат выявлен в 8,6% случаев (3 сустава). Дети имели жалобы на ноющие боли при длительной физической нагрузке. Функция отведения в тазобедренном суставе восстановилась до 30°, укорочение конечности составляло до 2,0 см. Рентгенологические признаки тазобедренного сустава сопровождались проявлениями ДДП IIб-стадии, нарушением сферичности головки бедренной кости относительно впадины и децентрацией проксимального отдела бедренной кости. Санаторно-курортное лечение и реабилитационные мероприятия улучшили качество жизни детей с удовлетворительными результатами хирургического лечения.

При анализе отдаленных результатов II возрастной группы в двух случаях получен неудовлетворительный результат. У 11 детей (11 суставов — 36,6%) получен отличный результат. При физической нагрузке в повседневной жизни болевого синдрома не было, длина конечностей одинаковая, функция тазобедренного сустава характеризовалась средненормативными показателями (отведение бедра 45°, сгибание до 125°, внутренняя ротация до 40°). Хороший результат (32,3% — 10 суставов) сопровождался компенсируемым укорочением в пределах 1,5 см, ограничением отведения и сгибания менее 15° (от нормы либо контрлатерального сустава), с отрицательным симптомом Тренделенбурга. При рент- генологическом обследовании отмечались признаки стабильности тазобедренного сустава с минимальными проявлениями ДДП (I и IIa-стадия). В 24,5% случаев (7 суставов) получен удовлетворительный результат. Дети имели жалобы на умеренные боли при обычной и продолжительной физических нагрузках, ограничение отведения в тазобедренном суставе до 25° и сгибания до 100°, разновеликость конечностей более 2,0 см. Рентгенологические признаки сопровождались проявлениями прогрессирования ДДП до IIб-стадии, сужением суставной щели, нарушением сферичности суставной поверхности головки бедренной кости и вертлужной впадины, а также многоплоскостной деформацией и укорочением шейки бедренной кости.

Санаторно-курортное лечение способствовало улучшению качества жизни, характеризовалось купированием болевого синдрома при физической нагрузке с ремиссией не менее 6 месяцев, увеличением мышечной силы, оцениваемой по 5-балльной шкале MRC. Как ранее было отмечено, в двух случаях получен неудовлетворительный результат с прогрессированием ДДП и функциональных дефектов. Клинически отмечалась хромота, болевой синдром при физической нагрузке (без эффекта от проводимых консервативных мероприятий), укорочение (разновеликость) нижних конечностей более 3,0 см. Движения в тазобедренном суставе были ограничены более чем на 30% относительно нормативных параметров. Результаты объективной оценки по шкале функционального состояния пациента McKay и системы (опросника) Tschauner подтвердили соответствие между собой и позволили комплексно оценить отдаленные результаты с позиции объективных критериев и качества жизни (рисунок). Выявлено, что наилучшие результаты получены у пациентов I группы, что, возможно, связано с менее выраженными структурными изменениями. Дооперационные рентгенометрические параметры практически не отличались между собой (рисунок). При анализе анамнестических и клиниколабораторных показателей определены причины неудовлетворительных результатов. В одном случае чрезмерная реориентация впадины спровоцировала компрессию головки и развитие импинджмента по типу «pincer», что привело к развитию ДДП, в другом случае несоблюдение пациентом принципов этап-

Tschauner

Сравнительные результаты объективной оценки по шкале функционального состояния пациента McKay и системы (опросника) Tschauner:

черный столбец — I группа пациентов, серый столбец —

II группа пациентов

Таблица 3

|

Выполненные оперативные вмешательства в возрастных группах |

||

|

Наименование операции |

Группа пациентов |

|

|

I |

II |

|

|

Реконструкция впадины (двойная, подвздошно-седалищная остеотомия таза) + корригирующая остеотомия бедра |

11 |

— |

|

Реконструкция впадины (тройная остеотомия таза) + вальгизирующая корригирующая остеотомия бедра |

3 |

7 |

|

Реконструкция впадины (тройная остеотомия таза) + варизирующая корригирующая остеотомия бедра |

16 |

10 |

|

Корригирующая межвертельная удлиняющая остеотомия бедренной кости с резекцией большого вертела |

3 |

|

|

Изолированная резекция большого вертела Реконструкция впадины (тройная остеотомия таза) + резекция вертела |

— |

2 |

|

Изолированная корригирующая межвертельная остеотомия бедренной кости |

5 |

5 |

ной реабилитации с ранней чрезмерной нагрузкой на оперированную конечность.

Осложнений инфекционного и неврогенного характера (невриты, невропатии) в послеоперационный период у пациентов не отмечалось. В случаях прогрессирования ДДП тазобедренного сустава после проведенного восстановительного лечения (в том числе санаторно-курортного) болевой синдром был купирован, функция сустава и опороспо-собность конечности улучшились, что положительно отразилось на качестве жизни пациентов. Применяемые методики хирургической коррекции в количественном отношении разных возрастных групп представлены в таблице 3.

Обсуждение. Важность учета анатомии и функции тазобедренного сустава, приспособительных компенсаторных механизмов опорно-двигательного аппарата при различных деформациях проксимального отдела бедренной кости требует проведения тщательного анализа выявленных нарушений. Следует обращать внимание на предъявляемые жалобы, особенности ортопедического статуса с определением величины укорочения конечности, функции тазобедренного сустава с оценкой объема движений. Не только анатомически восстановленные параметры сустава определяют социальную адаптацию ребенка в обществе, его будущее, но и функциональные возможности сустава после оперативного лечения. Наиболее благоприятными условиями функционального благополучия пациента являются улучшение стабильности сустава, движений в нем и коррекция разновеликости конечности. При определении адекватности и необходимости оперативного лечения следует обращать внимание не только на рентгенологические исследования тазобедренного сустава, но и возраст пациента. Сформированный алгоритм выбора объема оперативного вмешательства позволяет получить удовлетворительные результаты у детей разных возрастных групп. Оперативные вмешательства в зависимости от возраста имели свои особенности. Так, у детей 9–12 лет не производили резекцию основания большого вертела, для реконструкции вертлужного компонента достаточно было выполнения подвздошно-седалищной, стандартной двойной остеотомии таза. У детей старше 13-летнего возраста при гипертрофированном большом вертеле возможна его резекция, при этом резецированный фрагмент используется для внедрения между фрагментами бедренной кости при выполнении межвертельной остеотомии

(если имеется разновеликость нижних конечностей). В большинстве случаев при дисплазии вертлужного компонента выполнялась тройная остеотомия таза, при нормативных параметрах проксимального отдела бедренной кости ее осуществляли в изолированном варианте (без вмешательства на проксимальном отделе бедренной кости). Анализ отдаленных результатов по данным рентгенографии, а также шкала функционального состояния пациента McKay и система (опросник) Tschauner показали их соответствие относительно друг друга. Основная цель операции — это улучшение функции тазобедренного сустава с предотвращением или замедлением ДДП. Своевременно выполненное оперативное лечение позволяет максимально отодвинуть срок возможного эндопротезирования [12].

При сопоставлении качества отдаленных исходов хирургического лечения детей различных возрастных групп методом определения критерия х2 по Фишеру и отношений шансов (ОШ) получены результаты (ОШ=0,21 (0,09-0,47), х2=16,5, P <0,01), свидетельствующие о том, что наиболее оптимален для хирургической коррекции диспластического тазобедренного сустава возрастной период от 9 до 12 лет.

Заключение. Хирургические вмешательства у детей и подростков при коррекции деформаций проксимального отдела бедренной кости и дисплазии тазобедренного сустава должны учитывать анатомофункциональное состояние тазобедренного сустава и возраст больных. Наиболее благоприятен для хирургической коррекции диспластического тазобедренного сустава возраст детей от 9 до 12 лет. Остаточные явления дисплазии после консервативного и хирургического лечения, проведенного в младенческом и раннем детском возрастах, еще не достигли своего стабильного уровня и легко устраняются хирургическим путем, что делает оперативное вмешательство менее травматичным, а его отдаленные исходы — более оптимистичными. Однако и операции, выполненные детям, достигшим возраста 13-16 лет, со вторичной деформацией проксимального отдела бедра и остаточной дисплазией тазобедренного сустава, в большинстве случаев оказываются достаточно эффективными при соблюдении тщательного предоперационного планирования с учетом анамнестических, клинических и рентгенологических данных.

Финансирование и конфликт интересов. Работа была выполнена без привлечения финансирования. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Список литературы Отдаленные результаты лечения детей со вторичной деформацией проксимального отдела бедра и остаточной дисплазией тазобедренного сустава

- Interim guidelines "Prevention, diagnosis and treatment of a new coronavirus infection (COVID-19)". Version 14 (27.12.2021). URL: https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/at tachments/attaches/000/059/041 /original/VMP_COVID-19_ V14_27-12-2021.pdf (30 Dec 2021). Russian (Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19): временные методические рекомендации. Версия 14 (27.12.2021)). URL: https://static-0.minzdrav.gov.ru/system/a ttachments/attaches/000/059/041 /original/BMP_COVID-19_ V14_27-12-2021.pdf (дата обращения: 30.12.2021).

- Gusev EI, Martynov MYu, Boyko AN, et al. Novel coronavirus infection (COVID-19) and damage to the nervous system: mechanisms of neurological disorders, clinical manifestations, organization of neurological care. S. S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry 2020; 120 (6): 7-16. Russian (Гусев Е. И., Мартынов M. Ю., Бойко А. Н. и др. Новая коронавирусная инфекция (COVID-19) и поражение нервной системы: механизмы неврологических расстройств, клинические проявления, организация неврологической помощи. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова 2020; 120 (6): 7-16). DOI: 10.17116/jnevro20201200617.

- Kolokolov OV, Salina EA, Yudina VV, et al. Infections, pandemics and sleep disorders. S. S. Korsakov Journal of Neurology and Psychiatry. Special issues 2021; 121 (4-2): 6874. Russian (Колоколов О. В., Салина Е. А., Юдина В. В. и др. Инфекции, пандемии и нарушения сна. Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. Спецвыпуски 2021; 121 (42): 68-74). DOI: 10.17116/jnevro202112104268.

- Pérez CA. Looking ahead: The risk of neurologic complications due to COVID-19. Neurology: Clinical Practice 2020; 10 (4): 371-4. DOI:10.1212/CPJ. 0000000000000836.

- Bondar SA, Maslyansky AL, Smirnova AYu, et al. Guillain — Barré syndrome and COVID-19: clinical observations. Russian Medical Journal 2021; (5): 60-4. Russian (Бондарь С. А., Маслянский А. Л., Смирнова А. Ю. и др. Синдром Гийена — Барре и COVID-19: клинические наблюдения. РМЖ 2021; (5): 60-4).

- Abu-Rumeileh S, Abdelhak A, Foschi M, et al. Guillain — Barré syndrome spectrum associated with COVID-19: an up-to-date systematic review of 73 cases. J Neurol 2021; 268 (4): 1133-70. DOI: 10.1007/s00415-020-10124-x.

- Zhao H, Shen D, Zhou H, et al. Guillain — Barré syndrome associated with SARS-CoV-2 infection: causality or coincidence? Lancet 2020; 19 (5): 383-4. DOI: 10.1016/S1474-4422(20)30109-5.

- Gutiérrez-Ortiz C, Méndez-Guerrero A, Rodrigo-Rey S, et al. Miller Fisher syndrome and polyneuritis cranialis in COVID-19. Neurology 2020; 95 (5): 601-5. DOI: 10.1212/WNL. 0000000000009619.

- Dinkin M, Gao V, Kahan J, et al. COVID-19 presenting with ophthalmoparesis from cranial nerve palsy. Neurology 2020; 95 (5): 221-3.DOI:10.1212/WNL.0000000000009700.

- Zolotykh DI, Ulyanova OV, Shevchenko DS, et al. Acute inflammatory demyelinating polyneuropathy as a neurological complication of COVID-19. Medical Scientific Bulletin of Central Chernozemye 2021; (86): 24-9. Russian (Золотых Д. И., Ульянова О. В., Шевченко Д. С. и др. Острая воспалительная де-миелинизирующая полинейропатия как неврологическое осложнение COVID-19. Научно-медицинский вестник Центрального Черноземья 2021; (86): 24-9).