Отдаленные результаты лечения повреждения сухожилий вращательной манжеты как следствия переднего вывиха плеча у пациентов средней и старших возрастных групп

Автор: Маковский А.А., Леднв Е.М., Дубров В.Э., Калинский Е.Б., Кавалерский Г.М., Тельпухов В.И.

Журнал: Кафедра травматологии и ортопедии @jkto

Рубрика: Оригинальное исследование

Статья в выпуске: 3 (53), 2023 года.

Бесплатный доступ

Обоснование: более 20% вывихов плеча происходит у лиц старше 40 лет. Актуальные алгоритмы лечения вывиха плеча включают консервативное лечение с иммобилизацией и последующей реабилитацией, что приводит к неудовлетворительному результату (снижение функции, болевой синдром) более чем у 50% пациентов старшего возраста. Это связано с повреждением сухожилий вращательной манжеты плеча (ВМП) и последующей дегенерацией мышц.Цель исследования: улучшение результатов диагностическо-лечебного комплекса для пациентов старше 45 лет с первичным травматическим вывихом плеча с различной степенью повреждения сухожилий ВМП.Материалы и методы: 85 пациентов (60,2±11,4 лет, 44 мужчины, 41 женщина). Критерии включения: впервые возникший вывих, согласие на участие в исследовании. Выполнили рентгенограммы и магнитно-резонансную томографию (МРТ) плечевого сустава с оценкой субакромиального пространства и акромиоплечевого индекса (АПИ). Сформированы группа сравнения 1 (реабилитационное лечение полнослойного повреждения ВМП, 18 чел.), группа сравнения 2 (реабилитационное лечение неполнослойного повреждения ВМП, 21 чел.), группа исследования (оперативное лечение полнослойного повреждения, 24 чел.). Также для попытки уменьшения повреждения мышц ВМП из групп исследования, сравнения 1 и сравнения 2 в случайном порядке сформированы 2 сопоставимые группы: приема смеси аминокислот (лейцин:изолейцин:валин) и плацебо.

Вывих плеча, вращательная манжета, реабилитация, хирургическое лечение

Короткий адрес: https://sciup.org/142239945

IDR: 142239945 | УДК: 616.727.2-002 | DOI: 10.17238/2226-2016-2023-3-52-64

Текст научной статьи Отдаленные результаты лечения повреждения сухожилий вращательной манжеты как следствия переднего вывиха плеча у пациентов средней и старших возрастных групп

Вывих плеча — один из самых часто встречаемых вывихов, и чаще всего от данного недуга страдают люди, ведущие активный образ жизни - поэтому встречаемость таких вывихов продолжает увеличиваться [1, 2, 3]. В то же время, более 20% всех вывихов плеча происходит у пациентов старше 40 лет [4]. На сегодняшний день разработаны и используются алгоритмы лечения первого вывиха плеча, включающие в себя оперативное вмешательство лишь в случаях высокого уровня спортивной активности, либо при уже сформированной хронической нестабильности плечевого сустава (ПС) [6, 7]. Традиционный подход к лечению вывиха плеча основывается на иммобилизации верхней конечности в раннем периоде после травмы, и проведение восстановительного лечения после имеет значительные недостатки

– несмотря на отсутствие значительной спортивной нагрузки у лиц старшего и пожилого возраста, отдаленные последствия классического подхода лечения вывиха плеча больше чем у половины пациентов приводят к выраженному снижению функции верхней конечности и формированию хронического болевого синдрома, а, следовательно, и к снижению качества жизни [3, 6, 7, 8, 9, 10]. Также, поздно диагностируемые застарелые повреждения вращательной манжеты плеча (ВМП) отличаются низким потенциалом восстановления даже при хирургическом лечении. Связано это, в том числе, с высокой пластичностью скелетных мышц, выражающейся в очень быстром снижении произвольной силы сокращений, работоспособности, тонуса, площади сечения волокон, синтеза белков и сопутствующем росте повреждаемости волокон при нагрузке [11, 12, 13, 14]. Вместе с этим отсутствуют четко сформулированные рекомен- дации, направленные на снижение повреждения мышечных мембран в процессе реабилитации после травм. Имеющиеся литературные данные, полученные в работах на моделях с животными и с участием добровольцев показали снижение базальной активности креатининфосфокиназы (КФК) в крови и значительно меньшие уровни ее после длительных нагрузок, а также более высокую работоспособность мышц, при длительном приеме смеси незаменимых аминокислот [15].

В литературе описано [3, 8, 9], что снижение функции верхней конечности у возрастных лиц, в отличие от молодых, связано с повреждением сухожилий ВМП при вывихе плеча (ВМП). Разрыв сухожилий без хирургического лечения приводит к последующей ретракции сухожилий и жировой дегенерации мышц ВМП, что в свою очередь снижает отдаленные результаты хирургического лечения таких пациентов [16, 17].

В связи с преимущественным выбором консервативного лечения травматического вывиха плеча восстановительный период у лиц средней и старшей возрастных групп может занимать более 6 месяцев [3, 4, 7, 8]. В большинстве случаев это связано с тем, что сразу после травмы рекомендовано осуществлять иммобилизацию и, соответственно, в ранние сроки после травмы не проявляются основные жалобы пациента [4]. Жалобы на боль и ограничение движений связывают именно с последствиями иммобилизации, и пациенты начинают проходить курсы реабилитационного лечения. И лишь спустя некоторое время, когда функция верхней конечность не возвращается полностью, пациентам назначают магнитно-резонансную томографию (МРТ), на которой определяют повреждения сухожилий ВМП [9]. По этой же причине МРТ часто не проводится в ранние сроки после травмы, хотя этот метод визуализации является золотым стандартом для оценки мягкотканных повреждений крупных суставов. Таким образом, важное значение приобретает ранняя диагностика разрыва сухожилий ВМП. В совокупности, актуальность проблемы демонстрирует необходимость пересмотра подходов лечения нестабильности ПС у пациентов разных возрастных групп.

Одним из таких важных диагностических критериев может являться акромиоплечевой индекс (АПИ), измеряемый на стандартной рентгенограмме плеча, которая выполняется всем пациентам непосредственно после вправления вывиха, а также по окончанию периода иммобилизации, при появлении первых жалоб на нарушение функции или болевой синдром в области ПС [18, 19]. АПИ позволяет косвенно судить о состоянии сухожилий ВМП. Данный индекс имеет высокую корреляционную связь со значением субакромиального пространства, измеренным по МРТ, что позволяет использовать его в качестве косвенного признака полнослойного разрыва сухожилий ВМП [20].

Исследователи, изучавшие применение АПИ при хронических заболеваниях ПС, установили, что значение 1,25 может быть пограничным для определения повреждения ВМП [21]. Одним из открытых вопросов остается пороговое значение АПИ, при котором высока вероятность наличия полнослойного разрыва сухожилий ВМП при острой травматологической патологии.

В мировой литературе и результаты нашего предыдущего исследования [22] указывают, что ранняя оперативная помощь в виде восстановления целостности сухожилий ВМП, статистически значимо улучшает исход пациентов средней и старшей возрастной группы после вывиха плеча, в сравнении с консервативным лечением. Однако, в вышеописанных исследованиях участвовали пациенты лишь с полнослойным разрывом сухожилий ВМП, в то время как вопрос о достаточности иммобилизационной тактики у пациентов с частичным повреждением сухожилий ВМП остается открытым.

Цель исследования

Улучшение результатов диагностическо-лечебного комплекса для пациентов старше 45 лет с первичным травматическим вывихом плеча с различной степенью повреждения сухожилий ВМП.

Материалы и методы

В исследование было включено 85 пациентов 45 лет и старше после первичного травматического вывиха плеча, обратившиеся за помощью в стационары города Москвы. Возрастной критерий был выбран на основании градации возрастов Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) ru/) и данных литературы по началу развития дегенеративных изменений в сухожилиях ВМП.

Условиями включения пациентов в исследование были впервые возникший вывих плеча и согласие на дальнейшее наблюдение и участие в исследовании. Критериями невключения являлись: отказ от участия в исследовании (нежелание выполнять рекомендации, отказ от предложенных исследований или оперативного вмешательства); рецидивирующий вывих плеча; задний вывих плеча; нетравматический вывих плеча; вывих плеча в результате высокоэнергетической травмы; перелом или переломо-вывих проксимального отдела плечевой кости; трудности на момент вправления вывиха (травматичное вправление); наличие заболеваний ПС до травмы; тяжелые сопутствующие заболевания, существенно повышающие риск или являющиеся противопоказанием к оперативному вмешательству на ПС; низкий уровень бытовой активности (менее 46 баллов по шкале P. Merton и G. Sutton); неврологические осложнения, развившиеся вследствие вывиха плечевой кости.

Всем пациентам в срок 15,3±5,7 (минимум 7 дней, максимум 26 дней) дней от момента травмы выполнили рентгенограммы и МРТ ПС, на которых определили ширину субакромиального пространства от головки плечевой кости до акромиального отростка лопатки и АПИ [18]. Далее оценили диагностическую ценность АПИ, определив пограничное значение, затем чувствительность и специфичность этого значения для пациентов

45 лет и старше при среднем сроке наблюдения 15,3 дня.

Затем, из общей выборки были отобраны 68 пациентов 45 лет и старше с подтвержденным диагнозом повреждения ВМП, далее они были разделены на три группы – группа комплексного реабилитационного лечения пациентов с полнослойным повреждением сухожилий ВМП (группа сравнения 1), группа комплексного реабилитационного лечения пациентов с неполнослойным повреждением сухожилий ВМП (группа сравнения 2) и группа оперативного лечения пациентов с полнослойным повреждением сухожилий ВМП (группа исследования). В группах сравнения пациентов лечили только консервативно. В группе исследования пациентам проводили оперативное лечение с последующим курсом восстановительного лечения. Во всех группах комплекс консервативного восстановительного лечения был одинаковым. Всем пациентам с полнослойным повреждением сухожилий ВМП предлагали оперативное лечение; при отказе от операции пациента включали в группу пациентов консервативного лечения с полнослойным повреждением сухожилий ВМП. Таким образом, в группу исследования для оперативного лечения включали пациентов без застарелых повреждений ВМП, которые отличаются большей долей неудач и осложнений при оперативном вмешательстве.

Пациенты группы оперативного лечения (группа исследования) были госпитализированы и прооперированы в стационаре МКНЦ имени А.С. Логинова одной хирургической бригадой.

Пациентов после вывиха плеча или после оперативного лечения наблюдали в течение года. На контрольных осмотрах (3, 6, 12 месяцев) проводили опрос пациента с использованием функциональных шкал оценки состояния верхней конечности и ПС: DASH (ссылка), ASES (ссылка), UCLA (ссылка) и его клинический осмотр.

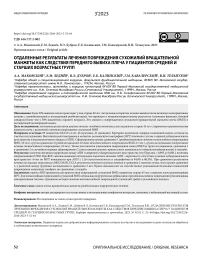

При оценке результатов лучевых методов исследования ключевое внимание уделяли состоянию сухожилий ВМП. Для настоящего исследования по данным МРТ оценивали состояние ВМП тремя градациями [23]: 1 – неповрежденная ВМП, 2 – наличие полнослойного (Рисунок 1) повреждения ВМП, 3 – наличие частичного повреждения сухожилий ВМП (по классификации Ellman).

Рисунок 1 - МРТ ПС после вывиха плеча, пациент В, ИБ №23864 – 14: А – фронтальная проекция, Т2-ВИ с протонной денситометрией; Б – сагиттальная проекция, Т2-ВИ с инверсий восстановления спинового эха; В – фронтальная проекция, режим Т2. 1 – головка плечевой кости, 2 – акромиальный отросток лопатки, 3 – суставной отросток лопатки, 4 – сухожилие надостной мышцы, стрелка – область разрыва сухожилия надостной мышцы

На фронтальных МР-изображениях определяли расстояние от верхнего края головки плечевой кости до нижнего края акромиального отростка лопатки.

Оперативное вмешательство выполняли как при помощи методов оптической видеоаппаратуры (артроскопия), так и с использованием открытой методики. С учетом отсутствия в мировой научной литературе разницы между эндоскопическими и открытыми операциями в послеоперационном ведении, реабилитационном протоколе, результатах восстановления пациентов [24, 25] все пациенты в группе исследования были проанализированы как единая репрезентативная группа наблюдения.

В начале восстановительного лечения всем пациентам была рекомендована иммобилизация в косыночной повязке до 3 недель после вывиха или хирургического лечения. Так же, в этот период пациентам проводили медикаментозное, физиотерапевтическое лечение, и пациенты выполняли комплекс упражнений для суставов и мышц верхней конечности, исключая ПС.

Пациенты обеих групп сравнения по окончанию иммоби-лизационного периода, а также пациенты группы исследования после оперативного вмешательства проходили единый курс реабилитации, включавший в себя медикаментозное, физиотерапевтическое воздействие и комплекс упражнений, направленных на восстановление силы и объема движений верхней конечности.

Для обезболивания применяли препараты из группы НПВС. Эти препараты назначали в обязательном порядке, независимо от выраженности болевого синдрома и при отсутствии противопоказаний в течение 7 дней от травмы или операции для купирования явлений асептического воспаления, присутствующего при травматическом повреждении мягких тканей или после оперативного вмешательства. В физиотерапевтическое лечение включали локальную криотерапию аппаратом «Кри-оЛок», магнитотерапию проводили аппаратом «Magnetomed 8400», для миостимуляции и электрофореза применяли аппараты электромиостимуляции «DIY-109» и «Невотон Элфор», соответственно.

Для попытки предотвращения повреждения мышц ВМП в результате уменьшения двигательной активности в течение первых 10 недель реабилитационного лечения пациенты также принимали смесь аминокислот (лейцин, изолейцин, валин в соотношении 2:1:1, дозировка 200 мг/кг массы тела) или плацебо (мальтодекстрин). Выбор пациентов в группы произведен двойным слепым методом поровну: аминокислоты принимали 12 человек из группы исследования (7 мужчин и 5 женщин), 9 человек из группы сравнения 1 (6 мужчин и 3 женщины), 11 человек из группы сравнения 2 (4 мужчины и 7 женщин); остальные пациенты принимали плацебо. Для оценки возможного повреждений мышечных волокон у пациентов брали пробы венозной крови перед началом приема, через 3. 6 и 10 недель для определения базальных уровней миоглобина и ак- тивности КФК (автоматический анализатор AU 680, Beckman Coulter, США).

Первый этап реабилитации длился до 4 недель от травмы или операции: анальгетическая терапия, физиотерапия, выполнение изометрических упражнений для мышц верхней конечности и плечевого пояса, второй этап реабилитации - с 4 по 8 недели с постепенным восстановлением амплитуды пассивных движений в ПС. Третий этап (с 8-ой по 12-ую недели) был посвящен разработке активных движений, четвертый этап (с 12-ой недели по 6 месяц) - возврату на претравматический уровень активности. В этот последний период выполняли упражнения с сопротивлением с помощью эластических жгутов, на тренажерах выполняли упражнения руками с утяжелением, а также движения в ПС с максимальной амплитудой.

Для клинической оценки результатов использовали оценку амплитуды движений, тест болевой дуги, тест флажка, Jobe тест, «lift-off» – тест, тест Наполеона, тест наружной ротации плеча, тест предчувствия [26]. Вышеуказанные тесты выбраны по причине того, что они чаще всего используются докторами при обследовании ПС, являются общепризнанными и общеизвестными. Тесты использовали в первую очередь для контроля и динамики процессов восстановления пациента. Для окончательной оценки результатов лечения в исследовании использовали шкалы для функциональной оценки состояния верхней конечности и ПС.

Амплитуду движений определяли в трех плоскостях: отведение, сгибание и разгибание в ПС, также оценивали внутреннюю и наружную ротации. Объем движений оценивали, как неотъемлемую часть клинического обследования пациента и учитывали при помощи шкал, с помощью которых проводили оценку функции ПС. Для более точного определения объема движений через год после травмы или операции использовали биомеханическую лечебно-диагностическую систему CYBEX HUMAC NORM, США.

Из большинства представленных шкал для оценки состояния верхней конечности или ПС были выбраны: UCLA (University of California Los Angeles), DASH (Disability of the Arm, Shoulder and Hand Outcome Measure), ASES (Shoulder assessment form American shoulder and elbow surgeons) [27].

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием программ Microsoft Office Excel 2016 и IBM SPSS Statistics v.26. Критический уровень значимости (α) при проверке статистических гипотез принимали равным 0,05. Различия во всех случаях оценивали как статистически значимые при p < 0,05.

РЕЗУЛЬТАТЫ

В исследование были включены 85 пациентов, возраст которых варьировал от 45 лет до 89 лет (средний возраст 60,2±11,4 года). Среди них 44 (52,3%) мужчины и 41 (47,3%) женщина.

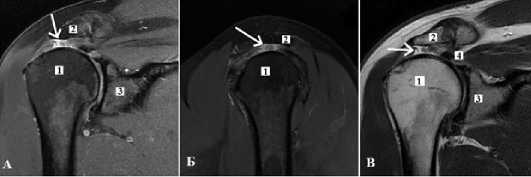

Среднее значение АПИ было получено 1,33±0,12 (95%-й ДИ 1,05-1,57). Среднее значение ширины субакромиального пространства, измеренного при помощи МРТ, составило 6,9±1,7 (95%-й ДИ 3,83-9,17)

Между значением АПИ и шириной субакромиального пространства была отмечена прямая статистически значимая корреляционная связь высокой силы по шкале Чеддока (Chaddock) [28] (rxy Пирсона = 0,895 p <0,001), величина аппроксимации равна 0,7902 ( Рисунок 2).

Рисунок 2 – Корреляция между величиной АПИ и шириной субакромиального пространства среди пациентов 45 лет и старше.

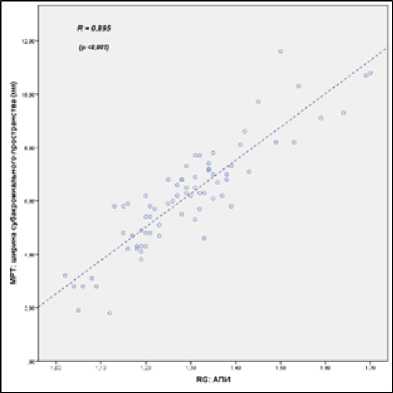

При анализе предиктивных способностей АПИ к выявлению патологического сужения субакромиального пространства на МРТ (менее 6 мм) площадь под кривой [95% доверительный интервал, ДИ] составила 0,951 [0,906; 0,996]. Отличия ROC-кривой от диагональной опорной линии оказались статистически значимыми (р <0,001, Рисунок 3).

Рисунок 3 – Анализ предиктивных способностей АПИ в отношении выявления патологического сужения субакромиального пространства на МРТ

Оптимальное пороговое значение АПИ определено на уровне 1,26 (вероятность отсутствия патологического сужения субакромиального пространства <6 мм по данным МРТ повышается при АПИ ≥1,26). Чувствительность и специфичность для этой точки составили 94,8% и 86,5%, соответственно.

При анализе АПИ и данных МРТ установлено, что значение 1,26 и менее было обнаружено у 44,2% (23 пациента) пострадавших с полнослойным повреждением сухожилий ВМП, иными словами, АПИ, измеренный на рентгенограммах позволяет выявить более 40% пациентов с полнослойным повреждением сухожилий ВМП в результате первичного травматического вывиха плеча уже на раннем этапе диагностики.

Далее, мы анализировали данные только пациентов с повреждением сухожилий ВМП на МРТ, а именно, 68 пациентов (от 45 до 88 лет, средний возраст 59,1±10,4 лет).

-

2 пациента 48 и 50 лет были исключены из исследования ввиду того, что в процессе диагностических исследований у них были обнаружены значительные костные дефекты (21% и 24%) суставной впадины лопатки и головки плечевой кости (оба повреждения являлись «off-track» [29]). Этим пациентам была рекомендована и выполнена костнопластическая стабилизирующая операция с восполнением дефекта суставной впадины лопатки и одномоментным рефиксацией сухожилий ВМП. 3 пациента не соблюдали предписанный ортопедический режим и не приходили на контрольные приемы для клинического обследования. Эти 5 пациентов были исключены из исследования.

С учетом количества наблюдений в группах, для обеспечения репрезентативности далее были использованы ранговые методики сравнения групп.

Таким образом, в группу исследования включены 24 пациента, из них 15 мужчин и 9 женщин, 62,5% и 37,5%, соответственно. Средний возраст составил 59,6±11,09 лет (от 45 до 84 лет).

В группу сравнения 1 вошли 18 пациентов, из них 8 мужчин и 10 женщин, 44,4% и 55,6% соответственно. Средний возраст составил 63,5± 11,7 лет (от 45 до 88 лет).

В группу сравнения 2 включен 21 пациент из пострадавших старшей возрастной группы с подтвержденным неполнослойным повреждением ВМП, из них 9 мужчин и 12 женщин, 42,9% и 57,1%, соответственно. Средний возраст составил 54,5±5,5 лет (от 46 до 64 лет). Распределение по полу и возрасту в группах представлено в Таблице 1.

С учетом обнаруженной разницы по возрасту, все дальнейшие оценки разницы показателей в группах проводили с поправкой на различия по возрасту.

Результаты клинического исследования пациентов через год отражены в Таблице 2.

При попарном сравнении исследуемых групп с помощью статистических методов выявлено, что в группе сравнения 1 положительные Jobe тест, «lift-off»–тест, тесты Наполеона, наружной ротации плеча, флажка, болевой дуги встречались значимо чаще, чем в остальных двух группах, p<0,05. По остальным характеристикам значимой разницы не обнаружено.

Таблица 1

Распределение по полу и возрасту в группах на III этапе

|

Показатель |

Группа лечения |

Уровень значимости (р) |

||

|

Группа исследования |

Группа сравнения 1 |

Группа сравнения 2 |

||

|

n = 24 |

n = 18 |

n = 21 |

||

|

Возраст (лет), среднее ± SD |

59,6 ± 11,1 |

63,5± 11,7 |

54,5± 5,5 |

0,018* |

|

Мужской пол, n (%) |

14 (58,3%) |

8 (44,4%) |

9 (42,9%) |

0,603 |

|

Женский пол, n (%) |

10 (41,7%) |

10 (55,6%) |

12 (57,1%) |

|

* - при сравнении групп при помощи ANOVA по возрасту обнаружена статистическая разница, p<0,05, поэтому все дальнейшие расчеты проводили с поправкой на возраст

Таблица 2

Результаты контрольного осмотра пациентов через 12 месяцев

|

Показатель |

Группа лечения |

|||

|

Группа исследования |

Группа сравнения 1 |

Группа сравнения 2 |

||

|

n = 24 |

n = 18 |

n = 21 |

||

|

Ограниченная амплитуда движений в ПС (со слов пациента), n (%) |

9 (37,5%) |

11 (61,1%) |

8 (38,1%) |

|

|

Болевой синдром в покое (со слов пациента), n (%) |

8 (33,3%) |

13 (72,2%) |

6 (28,6%) |

|

|

Болевой синдром при осмотре и проведении мануальных тестов, n (%) |

6 (31,6%) |

13 (72,2%) |

6 (28,6%) |

|

|

Средний объем движений в ПС при осмотре |

Сгибание |

151° |

122° |

145° |

|

Отведение |

163° |

135° |

156° |

|

|

Наружная ротация |

85° |

69° |

84° |

|

|

Положительный результат мануальных тестов, n (%) |

Тест болевой дуги |

3 (12,5%) |

7 (36,8%) |

5 (23,8%) |

|

Тест флажка |

1 (4,2%) |

3 (15,8%) |

3 (14,3%) |

|

|

Jobe тест |

5 (20,8%) |

14 (73,7%) |

5 (26,3%) |

|

|

«Lift-off» тест |

2 (8,3%) |

13 (68,4%) |

6 (31,6%) |

|

|

Тест Наполеона |

2 (8,3%) |

11 (57,9%) |

3 (15,8%) |

|

|

Тест наружной ротации |

0 (0%) |

5 (26,3%) |

7 (36,8%) |

|

|

Тест предчувствия |

2 (8,3%) |

6 (31,6%) |

3 (15,8%) |

|

Средние показатели амплитуды движений в ПС у пациентов группы сравнения 1: сгибание 122°, отведение 135°, наружная ротация 69°. Средние показатели амплитуды движений в ПС у пациентов из группы сравнения 2: сгибание 145°, отведение 156°, наружная ротация 84°. Средние показатели объема движений в ПС у пациентов из группы исследования лечения: сгибание 151°, отведение 163°, наружная ротация 85°. При попарном сравнении установлено, что наблюдаемое увеличение амплитуды движений в ПС в группе исследования и в группе сравнения 2 является статистически значимым по сравнению с группой сравнения 1, оценка произведена с помощью критерия Манна-Уитни, р =0,01 и p=0,029, соответственно.

Значимых различий по полу между группами лечения выявлено не было, однако обнаружена зависимость результатов от возраста пациентов. Апостериорные сравнения показали, что значимыми были различия по возрасту между участниками из групп сравнения. (рadj = 0,015), что требует при дальнейших расчетах применять поправки на возраст.

Сводные данные результатов опроса пациентов при помощи функциональных шкал через 12 месяцев представлены в таблице 3.9. Для проведения попарного сравнения необходимо провести оценку количественных показателей с ненормальным распределением при помощи критерия Краскела-Уоллиса (Таблица 3).

Таблица 3

Результаты оценки по функциональным шкалам через 12 месяцев после проведения операции (в группе исследования) или получения вывиха (в группах сравнения) с поправкой на возраст

|

Показатель |

Группа лечения |

Уровень значимости (р) |

||

|

Группа сравнения 1 |

Группа сравнения 2 |

Группа исследования |

||

|

n = 18 |

n = 21 |

n = 24 |

||

|

DASH, медиана [Q1; Q3] |

53,0 [26,0; 61,0] |

19,0 [13,0;22,0] |

23,0 [15,5; 33,0] |

<0,001* |

|

UCLA, медиана [Q1; Q3] |

25,0 [21,0; 30,0] |

30,0 [27,0; 32,0] |

29,5 [26,5; 32,0] |

0,007* |

|

ASES, медиана [Q1; Q3] |

55,0 [48,0; 73,0] |

85,0 [82,0; 89,0] |

84,0 [74,0; 89,5] |

<0,001* |

- р < 0,05 , с поправкой на возраст, метод Краскела-Уоллиса

Значимые различия среди трех групп свидетельствуют о том, что среди групп присутствует хотя бы одно различие, следовательно, для определения этих различий следует проводить апостериорные попарные сравнения при помощи критерия

Манна-Уитни с поправкой Бонферрони. С учетом числа наблюдений эта поправка составляет трехкратный множитель значения р.

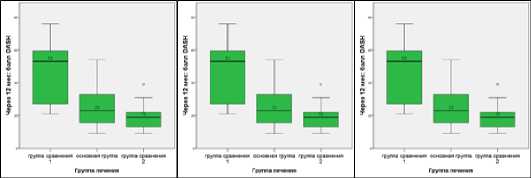

В группе сравнения 1 через год после получения вывиха по шкале DASH медиана [Q1; Q3] составляла 53,0 [26,0; 61,0] балла. В группе сравнения 2 через год после вывиха этот показатель был равен 19,0 [13,0; 22,0]. В группе исследования через год после проведения операции медиана [Q1; Q3] по шкале DASH составляла 23,0 [15,5; 33,0] балла.

Апостериорные сравнения выявили значимые различия между группой сравнения 1 и группой исследования (рadj <0,001), а также между группами сравнения (рadj <0,001). Различия между группой сравнения 2 и группой исследования оказались статистически не значимыми (Таблица 4).

Таблица 4

Апостериорные попарные сравнения групп лечения по шкале DASH через 12 месяцев после проведения операции (в группе исследования) или получения вывиха (в группах сравнения)

|

Апостериорные попарные сравнения |

Скорректированный уровень значимости (padj) |

|

Группа сравнения 1 vs группа исследования |

<0,001* |

|

Группа сравнения 2 vs группа исследования |

0,273 |

|

Группа сравнения 1 vs Группа сравнения 2 |

<0,001* |

|

* - р<0,05, критерий Манна-Уитни |

|

В группе сравнения 1 через год после получения вывиха медиана [Q1; Q3] по шкале UCLA составляла 25,0 [21,0; 30,0] балла. В группе сравнения 2 через год после получения вывиха этот показатель был равен 30,0 [27,0; 32,0]. В группе исследования через год после проведения операции медиана [Q1; Q3] по шкале UCLA составляла 29,5 [26,5; 32,0] балла.

Апостериорные сравнения выявили значимые различия между группами сравнения (рadj = 0,027), а также различия между группой сравнения 1 и группой исследования (рadj = 0,041). Различия между группой сравнения 2 и группой исследования оперативного лечения оказались статистически не значимыми (Таблица 5).

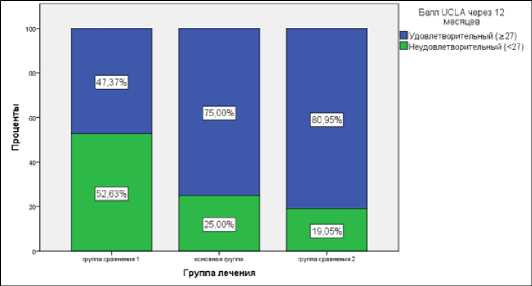

В группе сравнения 1 через год после получения вывиха «удовлетворительный» результат оценки по шкале UCLA (≥27) отметили у 9 (47,4%) пациентов. В группе сравнения 2 через год после получения вывиха этот показатель был равен 17 (81,0%). В группе исследования через год «удовлетворительный» результат оценки по шкале UCLA (≥27) отмечался у 18 (75,0%) участников. Различия между груп- пами лечения по данному показателю в условиях бинарной градации не достигли статистической значимости (р = 0,066; см. Рисунок 4).

Таблица 5

Апостериорные попарные сравнения групп лечения по шкале UCLA через 12 месяцев после проведения операции (в группе исследования) или получения вывиха (в группах сравнения)

|

Апостериорные попарные сравнения |

Скорректированный уровень значимости (padj) |

|

Группа сравнения 1 vs группа исследования |

0,041* |

|

Группа сравнения 2 vs группа исследования |

1,000 |

|

Группа сравнения 1 vs группа сравнения 2 |

0,027* |

|

* - р<0,05, критерий Манна-Уитни |

|

Поскольку группы лечения значимо различались по возрасту участников, дополнительно проводилось сравнение этого показателя у пациентов из разных групп с поправкой на возраст. Результаты согласовались с таковыми при проведении анализа без такой поправки (р>0,05).

Рисунок 4 – «Удовлетворительный» результат оценки по шкале UCLA через 12 месяцев после проведения операции (в группе исследования) или получения вывиха (в группах сравнения)

В группе сравнения 1 через год после получения вывиха медиана [Q1; Q3] по шкале ASES составляла 55,0 [48,0; 73,0] балла, в группе сравнения 2 - 85,0 баллов [82,0; 89,0]. В группе исследования через год после проведения операции медиана оценки [Q1; Q3] по шкале ASES составляла 84,0 балла [74,0; 89,5]. Апостериорные сравнения выявили значимые различия между группой сравнения 1 и группой исследования (рadj <0,001), а также группами сравнения (рadj <0,001). Различия между группой сравнения 2 и группой исследования оказались статистически незначимыми (Таблица 6).

Таблица 6

Апостериорные попарные сравнения групп лечения по шкале ASES через 12 месяцев после проведения операции (в группе исследования) или получения вывиха (в группах сравнения)

|

Апостериорные попарные сравнения |

Скорректированный уровень значимости (padj) |

|

Группа сравнения 1 vs группа исследования |

<0,001* |

|

Группа сравнения 2 vs группа исследования |

1,000 |

|

Группа сравнения 1 vs группа сравнения 2 |

<0,001* |

|

* - р<0,05, критерий Манна-Уитни |

|

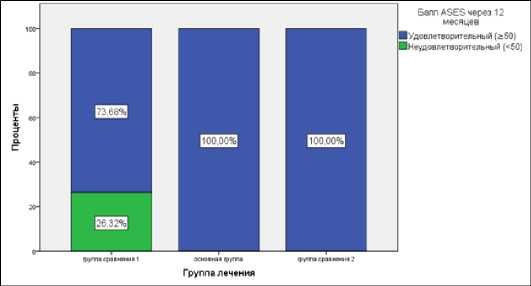

В группе сравнения 1 через год после получения вывиха «удовлетворительный» результат оценки по шкале ASES (≥50) был отмечен у 14 (73,7%) пациентов, в группе сравнения 2 - у всех 21 (100%) участников. В группе исследования через год после хирургического вмешательства «удовлетворительный» результат оценки по шкале ASES был отмечен у всех 24 (100,0%) участников. Наблюдаемые различия между группами лечения оказались статистически значимыми (р = 0,002).

Поскольку группы лечения значимо различались по возрасту участников, дополнительно проводилось сравнение данного показателя у пациентов из разных групп с поправкой на возраст. Результаты согласовались с таковыми при проведении анализа без такой поправки (р = 0,002). Апостериорные сравнения при бинарном делении выявили значимые различия между группой сравнения 1 и группой исследования (рadj = 0,036). Различия между группами сравнения оказались статистически значимыми (рadj = 0,047). (Таблица 6, Рисунок 7).

Таблица 7

Апостериорные попарные сравнения групп лечения по шкале ASES (достижение «удовлетворительного» результата) через 12 месяцев после проведения операции (в группе исследования) или получения вывиха (в группах сравнения)

|

Апостериорные попарные сравнения |

Скорректированный уровень значимости (padj) |

|

Группа сравнения 1 vs группа исследования |

0,036* |

|

Группа сравнения 2 vs группа исследования |

NA |

|

Группа сравнения 1 vs группа сравнения 2 |

0,047 |

|

* - р<0,05, критерий Манна-Уитни NA – расчет скорректированного уровня значимости невозможен, поскольку у всех участников в обеих группах отмечался только «удовлетворительный» результат. |

|

Рисунок 6 – «Удовлетворительный» результат оценки по шкале ASES через 12 месяцев после проведения операции (в группе исследования) или получения вывиха (в группах сравнения)

мм) на уровне 1,26 при чувствительности и специфичности этого значения 94,8% и 86,5%, соответственно. Иными словами, АПИ с высокой вероятностью и достоверностью позволяет оценить высоту субакромиального пространства при помощи обычных рентгенограмм и тем самым позволяет заподозрить полнослойное повреждение сухожилий ВМП после травмы ПС. Кроме того, значение АПИ менее 1,26 возможно использовать как показание для выполнения МРТ ПС с целью определения полного объема повреждений и формирования дальнейшей лечебной тактики.

Таблица 8

Попарные сравнения групп аминокислот и плацебо по миоглобину через 3, 6, 10 недель после приема

При сравнении результатов лечения установлено, что при субъективной оценке функционального состояния верхней конечности самим пациентом при помощи шкал-опросников ASES, DASH, UCLA результаты лечения пациентов группы исследования и группы сравнения 2 статистически значимо (р<0,05) лучше, чем результаты лечения пациентов в группе сравнения 1. А результаты лечения в группе исследования и группе сравнения 2 между собой статистически не различаются (р>0,05) (Рисунок 7).

Рисунок 7 А) – Балл шкалы DASH через 12 месяцев после проведения операции (в группе исследования) или получения вывиха (в группах сравнения), Б) – Балл шкалы UCLA через 12 месяцев после проведения операции или получения вывиха, В) – Балл шкалы ASES через 12 месяцев после проведения операции (в группе оперативного лечения) или получения вывиха (в группах консервативного лечения)

При анализе динамики базальных показателей миоглобина и активности КФК в венозной крови не было получено статистически значимых различий показателей от начальной точки. Также не было различий между группой приема аминокислот и группой плацебо ни в одной из временных точек при попарном сравнении групп (Таблица 8, 9).

Обсуждение

В настоящем исследовании продемонстрирована предиктивная способность АПИ в отношении выявления патологического сужения субакромиального пространства (менее 6

|

Апостериорные попарные сравнения |

Скорректированный уровень значимости (padj) |

|

Группа аминокислот vs группа плацебо – 3 недели |

1,000 |

|

Группа аминокислот vs группа плацебо – 6 недель |

0,1 |

|

Группа аминокислот vs группа плацебо – 10 недель |

0,42 |

|

* - р<0,05, критерий Манна-Уитни |

|

Таблица 9

Попарные сравнения групп аминокислот и плацебо по миоглобину через 3, 6, 10 недель после приема

|

Апостериорные попарные сравнения |

Скорректированный уровень значимости (padj) |

|

Группа аминокислот vs группа плацебо – 3 недели |

0,36 |

|

Группа аминокислот vs группа плацебо – 6 недель |

0,5 |

|

Группа аминокислот vs группа плацебо – 10 недель |

1,000 |

|

* - р<0,05, критерий Манна-Уитни |

|

При анализе данных МРТ и рентгенографии установлено, что значение 1,26 и менее обнаружено у 44,2% (23 пациента) пострадавших с полнослойным повреждением сухожилий ВМП, иными словами, АПИ, измеренный на рентгенограммах позволяет выявить более 40% пациентов с полнослойным повреждением сухожилий ВМП после первичного травматического вывиха плеча уже в срок более 2 недель от травмы. Можно предположить, что чем больше срок от травмы, тем больше пациентов АПИ поможет выявить с повреждением сухожилий

ВМП. Следует отметить, что АПИ не чувствителен к пациентам с частичным повреждением сухожилий и в ситуациях, когда отсутствует проксимальная миграция головки плечевой кости.

Полученные результаты свидетельствуют, что АПИ менее 1,26 является маркером полнослойного повреждения сухожилий ВМП в случаях травматического повреждения ПС. Кроме того, на амбулаторном этапе АПИ возможно использовать как показание для выполнения МРТ ПС. Ранняя точная диагностика повреждений ПС после вывиха помогает установить точный диагноз и определить правильную лечебную тактику, что, в свою очередь, позволяет улучшить результаты лечения пострадавших после вывиха плеча и избежать развития невосстановимого повреждения сухожилий ВМП.

Оценка результатов различных вариантов лечения у пациентов старше 45 лет со свежим повреждением сухожилий ВМП при вывихе плеча, с одинаковым механизмом травмы, без грубой сопутствующей патологии и предшествующих заболеваний ПС при попарном апостериорном сравнении функциональных результатов, полученных на основе опросников DASH, ASES, UCLA в 12 месяцев после операции или травмы продемонстрировала, что показатели пациентов с полнослойным повреждением сухожилий, пролеченных консервативно, статистически значимо ниже чем показатели в других группах. В то же время, при попарном апостериорном сравнении функциональных результатов, полученных на основе опросников DASH, ASES, UCLA установлено, что результаты оперативного лечения пациентов с полнослойным повреждением сухожилий ВМП сопоставимы с результатами консервативного лечения неполнослойных повреждений сухожилий и не имеют статистически значимых различий. Из этого следует, что пациентам с полнослойным повреждением сухожилий ВМП следует рекомендовать рефиксацию сухожилий ВМП для улучшения функционального состояния верхней конечности и ПС после вывиха плеча.

Следует выделять пациентов после первичного травматического вывиха плеча с показателем АПИ менее 1,26, и при обнаружении значения ниже порогового следует назначить МРТ для подтверждения полнослойного разрыва сухожилий ВМП, наличие которого является показанием для хирургического лечения в объеме рефиксации сухожилий. Более того, при выполнении рентгенограммы на этапном лечении пациентов после вывиха плеча следует также оценивать АПИ, и при обнаружении его значения ниже порогового - обязательно направлять на МРТ для установления полного объема повреждения ПС и корректировки хирургической тактики. При обнаружении на МРТ неполнослойного повреждения сухожилий ВМП следует придерживаться после вывиха плеча в первую очередь консервативной тактики ведения пациентов, а при обнаружении на МРТ полнослойного разрыва сухожилий ВМП следует придерживаться хирургической тактики рефиксации сухожилий, так как этот тип повреждения является доминирующим после вывиха плеча у пациентов средней и старшей возрастных групп. Полнослойное повреждение сухожилий приводит к стойкому ограничению функции и развитию болевого синдрома у пациентов средней и старшей возрастной группы.

Отдельно стоит отметить результаты применения аминокислот – несмотря на обнадеживающие результаты у спортсменов и молодых лиц (выраженное снижение повреждаемости мышечных мембран), у возрастных пациентов на фоне повреждения ВМП не происходит изменений в динамике КФК и миоглобина, в сравнении с плацебо. Это может быть связано как с недостаточной дозой аминокислот, так и с недостаточной длительностью приема. С другой стороны, в ранних работах показали, что у пожилых людей прием аминокислот с лейцином приводит к более слабой, чем у молодых, активации синтеза белка в скелетных мышцах и не способствует росту массы мышц и произвольной силы сокращения на фоне силовых тренировок [30, 31, 32, 33]. Поэтому отсутствие эффектов протекции мышц от повреждений в нашей работе может быть также связано с возрастом пациентов. Что подтверждает необходимость ранней диагностики повреждений сухожилий ВМП у пациентов старших возрастных групп для предотвращения развития необратимых изменений, которые значительно ухудшают результаты лечения.

Заключение

На основе последовательного и системного анализа литературы и результатов исследования установлено, что рентгенологические критерии возможно применять для диагностики полнослойного повреждения сухожилий вращательной манжеты плеча, а также, по возможности необходимо обследовать всех пациентов старше 45 лет после вывиха плеча при помощи магнитно-резонансной томографии для исключения повреждений сухожилий вращательной манжеты плеча. На основе лучших результатов хирургического лечения пациентов с полнослойным повреждением сухожилий вращательной манжеты плеча после вывиха плеча в сравнении с консервативным лечением полнослойных повреждений установлено, что методом выбора при лечении полнослойных повреждений сухожилий является хирургическая рефиксация. У пациентов с неполнослойным повреждением сухожилий вращательной манжеты плеча следует придерживаться консервативной тактики ведения, так как результаты консервативного лечения пациентов с неполнослойным повреждением сухожилий вращательной манжеты плеча аналогичны результатам оперативного лечением полнослойных повреждений вращательной манжеты плеча. В то же время, сравнение оперативного и консервативного лечения неполнослойных повреждений сухожилий требует дополнительного изучения. Применение смеси незаменимых аминокислот представляется малоперспективным методом предотвращения повреждения скелетных мышц у пациентов старше 45 лет.

Список литературы Отдаленные результаты лечения повреждения сухожилий вращательной манжеты как следствия переднего вывиха плеча у пациентов средней и старших возрастных групп

- Бондарев В. Б. и др. Вывихи плеча //Журнал им. НВ Склифосовского «Неотложная медицинская помощь». 2020;9(1):68-84. DOI:10.23934/2223-9022-2020-9-1-68-84 [ Bondarev VB, Vaza AY, Fayn AM, Titov RS. Shoulder Dislocations. A literature Review. Russian Sklifosovsky Journal of Emergency Medical Care. 2020;9(1):68–84. DOI: 10.23934/2223-9022-2020-9-1-68-84]

- Кузьмина В. И., Доколин С. Ю. Первичный травматический передний вывих плеча: выбор между консервативным и ранним артроскопическим лечением (обзор литературы) //Травматология и ортопедия России. 2014;4(74):110-114. https://doi.org/10.21823/2311-2905-106 [V.I. Kuzmina, S.Yu. Dokolin Primary traumatic anterior shoulder dislocation: conservative or early arthroscopic treatment (review) Vreden Russian Research Institute for Traumotology and Orthopedics 2014;4(74):110-114. https://doi.org/10.21823/2311-2905-106]

- Loew M. et al. Injury pattern in shoulder dislocation in the elderly patient //Der Unfallchirurg. 2009;104(2):115-118. DOI:10.1007/s001130050700

- Seisdedos F. G. et al. Shoulder Instability in Patients Over 40 Years Old: Is Concomitant Rotator Cuff Tear Determinant for Shoulder Function and Quality of Life? //Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2021;30(7):e452. DOI:10.1016/j.jse.2021.03.085

- Мироманов А. М., Мироманов М. М., Борзунов Д. Ю. Современные аспекты развития и лечения хронической нестабильности плечевого сустава (обзор литературы) //Забайкальский медицинский вестник. 2018;4:123-132. DOI: 10.52485/19986173_2018_4_123 [Miromanov A.M.1 , Miromanov M.M.1 , Borzunov D.Yu.2 Modern aspects of the development and treatment of the chronic instability of the shoulder (literature review) Zabajkal’skij medicinskij vestnik. 2018;4:123- 132. DOI: 10.52485/19986173_2018_4_123 ]

- Burke C. J., Rodrigues T. C., Gyftopoulos S. Anterior instability: what to look for //Magnetic Resonance Imaging Clinics. 2020;28(2):195-209. DOI:10.1016/j.mric.2019.12.004

- Schliemann B. et al. Conservative management of first-time traumatic anterior shoulder dislocation //Obere Extremität. 2021;16:2-7. DOI: 10.1007/s11678-021-00626-z

- Provencher M. T. et al. Diagnosis and management of traumatic anterior shoulder instability //JAAOS-Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 2021;29(2):e51-e61. DOI: 10.5435/JAAOSD-20-00202

- Sonnabend D. H. Treatment of Primary Anterior Shoulder Dislocation in Patients Older Than 40 Years of Age: Conservative Versus Operative//Clinical Orthopaedics and Related Research (1976-2007). 1994;304:74-77.

- Belk J. W. et al. Shoulder stabilization versus immobilization for first-time anterior shoulder dislocation: a systematic review and meta-analysis of level 1 randomized controlled trials //The American Journal of Sports Medicine. 2023:51(6):1634-1643. DOI: 10.1177/03635465211065403

- Chen H.T. et al. Effects of different types of exercise on body composition, muscle strength, and IGF-1 in the elderly with sarcopenic obesity //Journal of the American Geriatrics Society. 2017;65 (4):827-832. DOI: 10.1111/jgs.14722

- Crossland H. et al. The impact of immobilisation and inflammation on the regulation of muscle mass and insulin resistance: different routes to similar end-points //Journal of Physiology. 2019;597(5):1259-1270. DOI: 10.1113/JP275444

- Rudrappa S.S. et al. Human skeletal muscle disuse atrophy: Effects on muscle protein synthesis, breackdown, and insulin resistance- A qualitative review. //Frontiers in Physiology. 2016;7(361):1-10. DOI: 10.3389/fphys.2016.00361

- Narici M.V., Boer M.D. De. Disuse of the musculo-skeletal system in space and on earth. //European Journal of Applied Physiology. 2011;111(3):403-420. DOI: 10.1007/s00421-010-1556-x

- Huang W.C. et al. Whey protein improves marathon-induced injury and exercise performance in elite track runners //International Journal of Medical Sciences. 2017;14 (7):P. 648-654. DOI: 10.7150/ijms.19584

- Доколин С. Ю., Кузьмина В. И., Марченко И. В. Артроскопическое лечение пациентов с артропатией плечевого сустава при массивных повреждениях вращательной манжеты плеча //Современные достижения травматологии и ортопедии. 2018:303-308. [Dokolin S. Ju., Kuz’mina V. I., Marchenko I. V. Artroskopicheskoe lechenie pacientov s artropatiej plechevogo sustava pri massivnyh povrezhdenijah vrashhatel’noj manzhety plecha //Sovremennye dostizhenija travmatologii i ortopedii.2018:303-308.]

- Zaid M. B. et al. Anatomic shoulder parameters and their relationship to the presence of degenerative rotator cuff tears and glenohumeral osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis //Journal of Shoulder and Elbow Surgery. 2019;28(12):2457-2466. DOI: 10.1016/j.jse.2019.05.008

- Степанченко А. П. и др. Использование рентгенологических критериев проксимальной миграции головки плечевой кости после вывиха плеча для определения повреждения вращательной манжеты плеча //Вестник рентгенологии и радиологии. 2019;100(2):97-103. DOI: 10.20862/0042-4676-2019-100-2-95-101 [ Stepanchenko A. P. i dr. Use of Radiographic Criteria for Proximal Humeral Head Migration After Dislocation of the Shoulder to Identify Damage to Its Rotator Cuf //Vestnik rentgenologii i radiologii. 2019;100(2):97-103. DOI: 10.20862/0042-4676-2019-100-2-95-101]

- Маковский А. А., Федорук Г. В., Степанченко А. П. Особенности мягкотканных повреждений при вывихе плеча у пациентов старшей возрастной группы //Практическая медицина. 2019;17(1):108-111. DOI: 10.32000/2072-1757-2019-1-108-111 [Makovsky A.A., Fedoruk G.V., Stepanchenko A.P. Features of soft tissue injuries in elderly patients with shoulder dislocation. Practical medicine. 2019;17(1):108-111, DOI: 10.32000/2072-1757-2019-1-108-111]

- Маковский А. А. и др. Сравнение характера повреждений плечевого сустава при вывихе плеча у пациентов различных возрастных групп //Успехи геронтологии. 2019;32(1-2):198-202. PMID: 31228389 [ Makovskij A. A. i dr. Comparison of the pattern injuries of the shoulder joint after dislocation in patients different age groups //Uspehi gerontologii. 2019;32(1-2):198-202. PMID: 31228389]

- Keener J. D. et al. Proximal humeral migration in shoulders with symptomatic and asymptomatic rotator cuff tears //The Journal of Bone and Joint Surgery. American volume. 2009;91(6):1405. DOI: 10.2106/JBJS.H.00854

- Маковский А. А., Зайцев Р. В., Дубров В. Э. Сравнение результатов оперативного и консервативного лечения нестабильности плечевого сустава после первичного вывиха плеча у пациентов старше 45 лет //Гений ортопедии. 2022;28(6):755-759. DOI: 10.18019/1028-4427-2022-28-6-755-759 [Makovsky A.A., Zaytsev R.V., Dubrov V.E. Comparison of surgical and conservative treatment of shoulder instability after primary dislocation in patients over 45 years old. Genij Ortopedii, 2022;28(6):755-759. DOI: 10.18019/1028-4427-2022-28-6-755-759.]

- Логвинов А. Н. и др. Особенности диагностики частичных разрывов вращательной манжеты плечевого сустава //Травматология и ортопедия России. 2019;25(2):143-149. DOI: 10.21823/2311-2905-2019-25-2-143-149 [Logvinov A.N., Ilyin D.O., Kadantsev P.M., Makarieva O.V., Burtsev M.E., Ryazantsev M.S., Magnitskaya N.E., Frolov A.V., Korolev A.V. Features of Partial Rotator Cuff Tears Diagnostics. Travmatologiya i ortopediya Rossii [Traumatology and Orthopedics of Russia]. 2019;25(2):143-149. DOI: 10.21823/2311-2905-2019-25-2-143-149.]

- Sakha S. et al. Update on all-arthroscopic vs. mini-open rotator cuff repair: A systematic review and meta-analysis //Journal of orthopaedics. 2021;24:254-263. DOI: 10.1016/j.jor.2021.03.009

- Nazari G. et al. Effects of arthroscopic vs. mini-open rotator cuff repair on function, pain & range of motion. A systematic review and meta-analysis //PLoS One. 2019;14(10):e0222953. DOI: 10.1371/journal.pone.0222953

- Hegedus E. J. et al. Physical examination tests of the shoulder: a systematic review with meta-analysis of individual tests //British journal of sports medicine. 2008;42(2):80-92. DOI: 10.1136/bjsm.2007.038406

- Липина М. М. и др. Адаптация основных опросников, применяемых для оценки состояния и функции плечевого сустава при боли в суставе различной этиологии //Кафедра травматологии и ортопедии. 2018;4:44-50. DOI: 10.17238/issn2226-2016.2018.4.44-50 [[Lipina M.M., Lychagin A.V., Archipov S.V., Kalinsky E.B., Aliev R.I., Yavliуva R.H., Tselischeva E.Y., Lubiatowsky P. ADAPTATION OF KEY QUESTIONNAIRES USED FOR THE ASSESSMENT OF THE CONDITION AND FUNCTION OF A SHOULDER JOINT IN PATIENTS WITH PAIN SYNDROMES OF DIFFERENT ETIOLOGIES.// Department of Traumatology and Orthopedics. 2018;4:44-50. DOI: 10.17238/issn2226-2016.2018.4.44-50]

- Гланц С. Медико-биологическая статистика / С. Гланц ; – Москва: Практика, 1999. – 459 с. [Glanc S. Mediko-biologicheskaja statistika / S. Glanc ; – Moskva: Praktika, 1999. – 459 s.]

- Itoi E. ‘On-track’ and ‘off-track’ shoulder lesions //EFORT Open Reviews. 2017;2(8):343-351. DOI: 10.1302/2058-5241.2.170007

- Bailey C.H. et al. Beta-alanine does not enhance the effects of resistance training in older adults //Journal of Dietary Supplements. 2018;15(6):860-870. DOI: 10.1080/19390211.2017.1406422

- Chevalier S. et al. Frailty amplifies the effects of aging on protein metabolism: Role of protein intake //American Journal of Clinical Nutrition. 2003;78(3):422-429. DOI: 10.1093/ajcn/78.3.422

- D’Antona G., Nisoli E. MTOR signaling as a target of amino acid treatment of the age-related sarcopenia //Interdisciplinary Topics in Gerontology. 2010;37:115-141. DOI: 10.1159/000319998

- Matrone A.M. et al. Treating sarcopenia in older and oldest old // Current Pharmaceutical Design. 2015;21(13):1715-1722. DOI: 10.2174/1381612821666150130122032