Отдельные аспекты остеопенического синдрома у больных сахарным диабетом 1-го типа

Автор: Тонких О.С., Самойлова Ю.Г., Завадовская В.Д.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: Клинические исследования

Статья в выпуске: 4-2 т.26, 2011 года.

Бесплатный доступ

Изучено состояние костной ткани у 102 больных сахарным диабетом 1-го типа - 48 мужчин и 54 женщин, средний возраст 38,2±12,2 лет, уточнено влияние различных факторов на развитие остеопенического синдрома. Методы исследования включали клинико-анамнестические, лучевые, биохимические, статистические методы обработки результатов. В результате исследования было выявлено, что показатели костной прочности у больных сахарным диабетом соответствовали остеопении, которая сопровождалась нарушением микроархитектоники кости в виде снижения относительного объема трабекулярной кости и количества трабекул. Ультразвуковая остеометрия сопровождалась изменениями маркеров костного метаболизма (остеокальцина и С концевого телопептида), свидетельствуя об активации процессов резорбции у больных сахарным диабетом.

Остеопороз, сахарный диабет, ультразвуковая остеометрия

Короткий адрес: https://sciup.org/14919623

IDR: 14919623 | УДК: 616.441-008.64-021.3:616.56

Текст научной статьи Отдельные аспекты остеопенического синдрома у больных сахарным диабетом 1-го типа

Несмотря на установленный факт формирования остеопенического синдрома у больных сахарным диабетом 1-го типа и тяжесть последствий остеопороза, многие аспекты развития данного осложнения остаются неясными. Спорным остается вопрос о патогенетических аспектах формирования остеопенического синдрома у больных СД 1-го типа. Обсуждается вопрос о развитии остеопороза за счет повышения интенсивности резорбции костной ткани [2]. Дискутируется вопрос о влиянии состояния периферического кровотока на развитие остеопенического синдрома у больных СД 1-го типа [3]. Представляет научный и практический интерес использование методов лучевой диагностики для оценки степени выраженности уменьшения костной массы и определения распространенности остеопенического синдрома у больных СД 1-го типа, а также для уточнения ведущего патогенетического звена. К таким методам относятся ультразвуковая остеометрия – для определения костной прочности, компьютерная томография – для исследования микроархитектоники кости как обязательного условия развития остеопороза и 3-фазная сцинтиграфия в качестве объективного метода регистрации состояния кровотока и костного метаболизма – для выявления взаимо- связи нарушения микроциркуляции и возникновения остеопенического синдрома. Цель исследования: оценить с помощью методов лучевой диагностики состояние костной ткани у больных сахарным диабетом 1-го типа и уточнить влияние различных факторов на развитие остеопенического синдрома.

Материал и методы

В исследование было включено 102 больных СД 1-го типа – 48 мужчин и 54 женщины, средний возраст – 38,2±12,2 лет, средняя продолжительность заболевания – 13,1±9,4 лет.

69 (67,6%) пациентов имели среднюю степень тяжести заболевания. Из них в фазе компенсации находился 1 больной (1,5%), в фазе субкомпенсации – 17 (24,6%) пациентов. Фаза декомпенсации была выявлена у 51 человека (73,9%). Тяжелый сахарный диабет установлен у 33 (32,4%) пациентов. Фаза компенсации не выявлена ни у одного пациента данной группы, в то время как фаза декомпенсации была установлена у большей части больных с тяжелым диабетом – 27 (81,8%) (Hb A1с – 10,6±2,3%).

Длительность сахарного диабета составляла от 1 года до 36 лет: 11 больных имели стаж до 1 года, у 17 человек давность заболевания была от 2 до 5 лет, у 23 – от 6 до 10 лет, у 25 – от 11 до 15 лет и у 26 человек длительность превышала 16 лет. В результате комплексного обследования у 77 (75,6%) больных СД 1-го типа была выявлена сопутствующая патология, включающая заболевания желудочно-кишечного тракта – в 41 (40,2%) случае, сердечно-сосудистой системы – у 42 (41,2%), патология мочевыводящих путей – у 30 (29,4%) пациентов. В период исследования у всех пациентов отмечалась стадия компенсации сопутствующих заболеваний и отсутствие обострений в течение предшествующих шести месяцев. Кроме того, больные не получали препаратов, способствующих развитию остеопороза, в течение указанного времени.

В связи с тем, что СД 1-го типа может развиться и в раннем детском возрасте, когда происходит формирование костной системы, и у людей старше 25 лет, у которых процесс в основном завершен, все пациенты в зависимости от возраста дебюта заболевания были разделены на 2 группы. В первой (n=49, средний возраст пациентов – 29,8±8,8 лет) – возраст дебюта СД 1-го типа до 24 лет, во второй (n=53, средний возраст – 46,2±10,1 лет) – возраст дебюта СД 1-го типа старше 25 лет.

Лишь у 5 (4,9%) обследованных нами пациентов не было выявлено осложнений основного заболевания. У остальных 97 (95,1%) пациентов проведенное исследование выявило наличие сосудистых осложнений СД.

Диабетическая полинейропатия (ДПН) была выявлена у 74 (72,5%) больных СД 1-го типа, диагноз которым устанавливался на основании жалоб и симптомов, определяемых по шкалам НДС, ННС, TSS, NIS-LL. Доклиническая стадия 1Б диагностирована у 40 (39,2%) пациентов, клиническая стадия 2А – у 44 (43,1%) больных.

Больные с различными видами нефропатии входят в группу риска по развитию остеопенического синдрома, тем более, когда нефропатия является осложнением СД 1-го типа. Данное осложнение встречалось у 59 (51,9%) обследованных.

Одним из основных немодифицируемых факторов, оказывающих влияние на состояние костной прочности, является возраст. Как известно, увеличение костной массы происходит до 20 лет, затем она стабилизируется и сохраняется на достигнутом максимальном уровне до 35 лет жизни, а в дальнейшем начинается физиологическая потеря костной прочности. В связи с этим во всех исследуемых группах нами были выделены 4 возрастные подгруппы: от 18 до 24 лет, от 25 до 34, от 35 до 44 лет и старше 45 лет.

С целью выявления возможных отличий между показателями ультразвуковой остеометрии пяточных костей женщин и мужчин общая выборка больных СД 1-го типа была разделена по гендерному признаку на 2 группы: 54 (52,9%) женщины (средний возраст – 41,7±13,3 лет), 48 мужчин (47,1%) (средний возраст – 35,9±11,2 лет). В связи с тем, что наступление менопаузы является одним из провоцирующих факторов развития остеопенического синдрома, нами был проведен анализ в группах женщин с СД 1-го типа в зависимости от наличия менопаузы и в подгруппах женщин: репродуктивного возраста до наступления менопаузы и с уже наступившей менопаузой.

Состояние костной прочности определялось на ульт- развуковом остеометре “Achilles Express” фирмы Lunar, США, предназначенном для исследования пяточной кости, с частотой датчиков 500 кГц.

Определение уровня биохимических маркеров остеопороза (остеокальцина и С-концевого телопептида) в сыворотке крови производилось методом двухцентрового иммуноферментного анализа с целью уточнения патогенетического звена в формировании остеопенического синдрома у больных СД 1-го типа.

Проводилось исследование зависимости изменений костной прочности от выраженности снижения кровотока в нижних конечностях по данным реовазографии у 55 пациентов в возрасте от 21 до 67 лет (средний возраст – 41,7±12,5 лет). Среди них было 22 мужчины (40%) и 33 женщины (60%). По данным реовазографии, снижение кровоснабжения нижних конечностей 1 и 2-й степени было выявлено у 10 больных (18,2%) (группа 1), 3-й степени – у 36 (65,4%) (группа 2), 4-й степени – у 9 (16,4%) (группа 3).

Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника была выполнена на спиральном компьютерном томографе “Toshiba” Xpress/GX 19 пациентам на уровне L1–L3 по общепринятой методике проведения исследования поясничного отдела позвоночника. Трехфазная остеосцинтиграфия нижних конечностей выполнялась на гамма-камере Searle Scintiscan с коллиматором на 140 кэВ при введении 370–550 МБк 99mTc-пирфотеха (“Диамед”, Россия) для определения зависимости показателей магистрального кровотока, кровенаполнения мягких тканей и выявления изменений костного метаболизма от степени выраженности остеопенического синдрома.

Реовазография нижних конечностей проводилась на аппарате “Реограф Р4-02”, Россия. Расчет показателей производился автоматически (использовалась компьютерная программа для расчета показателей Ультратон-1).

Определялся уровень биохимических маркеров остеопороза (остеокальцина и С-концевого телопептида) в сыворотке крови методом двухцентрового иммунофер-ментного анализа с целью уточнения патогенетического звена в формировании остеопенического синдрома у больных СД 1-го типа.

Статистическую обработку результатов проводили с помощью пакета программ STATISTICA 6.0 (StatSoft, Inc., США). Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез в данном исследовании принимался равным 0,05.

Результаты и обсуждение

Исследование состояния костной прочности показало, что средние значения интегрального индекса STI и Т-критерия соответствовали остеопении [86,0 (72,0 ^ 98,0) и -1,0SD (-2,1 ^ -0,2)]. Анализ частоты встречаемости ОПС, его структуры у больных СД 1-го типа свидетельствовал о статистически значимом (p=0,0065) увеличении частоты встречаемости остеопенического синдрома за счет увеличения распространенности как остеопении, так и остеопороза.

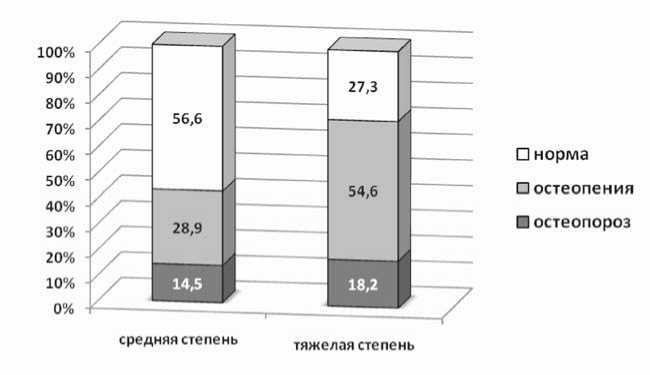

Была выявлена высокая степень корреляции (r=0,89; p=0,0001) между показателями УЗО и степенью тяжести, а также значимые отличия между группами пациентов со средней степенью и тяжелой степенью тяжести СД 1-го типа (рис. 1).

Таким образом, при усугублении тяжести течения СД 1-го типа происходит увеличение частоты и выраженности ОПС. У больных со средней степенью СД 1-го типа средние значения STI и T-критерия соответствовали нормальным: STI - 92,0(74,0 : 99,0) и Т-критерий -0,6 (2,0 : –0,1), а в группе пациентов с тяжелым СД 1-го типа значения аналогичных показателей были значимо ниже (р=0,01) и соответствовали остеопении - 79,0 (71,0 : 88,0) и -1,6 (-2,2 : -0,9) соответственно. Снижение средних значений STI в группе пациентов с тяжелым течением СД согласовывалось со статистически значимым возрастанием частоты выявления ОПС и остеопороза (p=0,03). Исследование микроархитектоники кости выполнялось с помощью цифрового анализа компьютерных томограмм поясничных позвонков. Учитывались относительный объем трабекулярной кости и количество костных трабекул в 1 мм2 [1].

Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника на уровне L1, L2, L3 с последующим анализом

Рис. 1. Показатели костной прочности у больных СД 1-го типа в зависимости от степени тяжести заболевания

компьютерных томограмм была проведена 19 больным СД 1-го типа. Данные цифрового анализа свидетельствуют об одновременном уменьшении относительного объема трабекулярной кости до 0,23±0,05 и количества костных трабекул в 1 мм2 до 0,27±0,06. Согласно этому нормальная структура трабекулярной кости выявлена у 12 пациентов (63,2%), у 7 человек отмечено развитие остеопо-ретической перестройки в поясничных позвонках (36,8%).

Анализ средних значений цифрового анализа компьютерных томограмм в зависимости от результатов УЗО показал, что в группе с нормальными показателями костной прочности средние значения как относительного объема трабекулярной кости, так и количества трабекул в 1 мм2 также соответствовали норме. В группе пациентов с остеопенией, по данным УЗО, отмечалось наиболее низкое значение Vтр/Vтотал и Nтр при возрастании этих показателей в группе с остеопорозом по данным ультразвукового исследования. Сравнение показателей КТ-исследования (Vтр/Vтотал и Nтр) выявило достоверно значимые различия между группами пациентов с нормальными значениями, по данным УЗО, и больными, средние показатели которых соответствовали остеопении (р=0,022). В то же время значимых отличий между Vтр/Vтотал и Nтр у пациентов с остеопенией и остеопорозом, по данным УЗО, не выявлено (р=0,956). При сравнении показателей КТ-исследования в группах больных с нормальными значениями и остеопорозом по данным УЗО отмечена тенденция (р=0,070) к их снижению у больных с остеопорозом.

Для изучения связи между показателями КТ-исследования и показателями УЗО пяточной кости проводился анализ корреляций по методу Тау– Кендала. Установлена слабая корреляционная взаимосвязь между Vтр/Vтотал и STI (r=0,46; p=0,0438); Nтр и BUA (r=0,28; p=0,0).

Таким образом, изменение количества трабекул в 1 мм2 прямо приводит к изменениям относительного объема

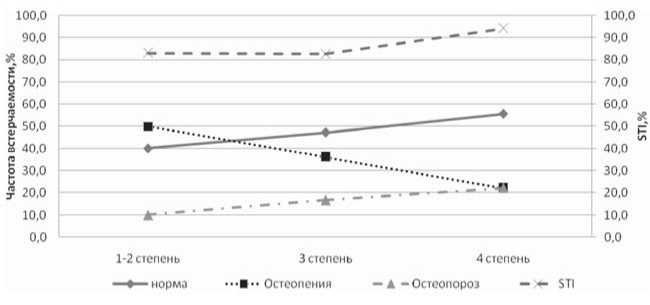

Рис. 2. Частота встречаемости нормальных показателей, остеопении и остеопороза и средние значения STI по данным УЗО у больных СД 1-го типа в зависимости от состояния периферического кровотока по данным реовазографии

трабекулярной ткани у больных СД 1-го типа, что может быть связано с изменениями губчатой кости у данной категории пациентов. Кроме того, взаимосвязь относительного объема, STI и наличие корреляционной взаимосвязи между количеством трабекул с широковолновым рассеиванием косвенно указывало на то, что в пяточной кости происходят такие же изменения микроархитектоники, как и в позвонках. Можно предположить, что снижение показателей костной прочности у больных СД 1-го типа в первую очередь связано с изменениями трабекулярной ткани.

Известно, что по мере прогресси-

рования СД 1-го типа у большей части больных развиваются сосудистые осложнения, влекущие за собой снижение кровоснабжения в том числе и нижних конечностей. В связи с этим мы проанализировали влияние состояния кровотока в нижних конечностях по данным реовазо-графии на показатели ультразвуковой остеометрии (рис. 2).

При анализе результатов реовазографиии и УЗО нами получены достоверные данные, подтверждающие формирование ОПС на фоне сохраненного кровотока, при этом выявлено снижение частоты развития ОПС у больных СД с признаками снижения периферического кровотока. Данная закономерность может быть отражением наличия активного костного метаболизма у пациентов с сохраненным периферическим кровообращением, приводящего при воздействии остальных патогенетических факторов, обусловленных основным заболеванием, к более частому и выраженному развитию ОПС. В то же время нарушение периферического кровообращения, по данным некоторых авторов [3], замедляет метаболические процессы в кости, приводя к снижению частоты выявления ОПС у данной категории пациентов, именно по данным УЗО пяточной кости как периферического отдела скелета.

Сопоставление показателей УЗО и радионуклидной ангиографии показало, что в группах пациентов с нормальными показателями костной прочности время поступления РФП в сосуды нижних конечностей самое длительное (36–37 с) по сравнению с данными пациентов с ОПС. Значимое увеличение скорости кровотока установлено только в группе пациентов с остеопорозом (p=0,05), а у пациентов с остеопенией отмечалась лишь тенденция к ускорению кровотока (p=0,07).

При проведении анализа времени поступления радиофармпрепарата (РФП) и значений STI обнаружена положительная корреляционная связь между STI и Тнач (r=0,47; p=0,02), характеризующая тенденцию к угнетению кровотока в нижних конечностях пациентов с ОПС по сравнению с больными, имеющими нормальную костную прочность по данным УЗО, что согласуется с данными литературы и результатами, полученными при сопоставлении данных реовазографии и УЗО в нашем исследовании. Статистически значимых отличий показателей, характеризующих мягкотканую и костную фазу у больных с нормальной костной прочностью и ОПС, нами не установлено.

Результаты сопоставления радионуклидной ангиографии нижних конечностей и УЗО показали, что ОПС, по данным ультразвуковой остеометрии пяточной кости, развивается чаще у больных СД с сохраненным кровотоком. Следовательно, неблагоприятное в целом для пациента снижение периферического кровотока приводит к уменьшению отрицательного влияния основного заболевания на костный обмен.

Исследование маркеров остеопороза было выполнено у 30 больных СД 1-го типа в возрасте от 18 до 55 лет (средний возраст – 43,6±12,1 лет) со стажем заболевания 11,3±7,1 лет. Среди них женщин – 17 (56,7%), мужчин – 13 (43,3%). В зависимости от степени тяжести среди обследуемых данной группы у 15 пациентов – сред- нетяжелое течение (50,0%) и 15 человек имели тяжелую степень СД 1-го типа (50,0%).

Средние значения индекса костной прочности у больных СД 1-го типа, входящих в группу, соответствовали остеопении (72,0 (63,0 ^ 80,0)), при этом у 15 больных была диагностирована остеопения (50%) и у 15 – остеопороз (50%). Общий уровень остеокальцина в сыворотке крови составил 27,5 (18,0 ^ 36,0) нг/мл, а уровень С-кон-цевого телопептида - 0,610 (0,530 ^ 0,690) нг/мл. При проведении корреляционного анализа по Спирмену выявлена сильная обратная корреляция между всеми показателями УЗО (STI, Т-критерий, SOS и BUA) и уровнем С-кон-цевого телопептида в сыворотке крови (r от –0,72 до – 0,84, р<0,01). Сильная обратная взаимосвязь установлена между содержанием С-концевого телопептида и STI и Т-критерием (r=–0,84, р=0,0384). Нами не установлено взаимосвязи между показателями костной прочности и уровнем остеокальцина в сыворотке крови больных СД 1-го типа. Выявленные закономерности являются доказательством существенной роли процессов резорбции в формировании остеопороза у больных СД 1-го типа.

Выводы

-

1. Средние значения показателей костной прочности больных сахарным диабетом 1-го типа, по данным ультразвуковой остеометрии, соответствуют остеопении.

-

2. Остеопения у больных сахарным диабетом 1-го типа сопровождалась нарушением микроархитектоники кости в виде снижения относительного объема трабекулярной кости (Vтр/Vтотал) до 0,270 ^ 0,390 и количества трабекул (Nтр) до 0,310 ^ 0,350, что свидетельствует о формировании остеопенического синдрома за счет изменения костной структуры в губчатом веществе кости.

-

3. Угнетение периферического кровотока в виде увеличения времени поступления радиофармпрепарата в артерии конечности на уровне голеностопного сустава до 43,1±3,1 с, по данным радионуклидной ангиографии, не влияет на показатели костной прочности.

-

4. Сопоставление данных ультразвуковой остеометрии с биохимическим исследованием маркеров костного метаболизма (остеокальцина и С-концевого телопеп-тида) указывает на значимую активацию процессов резорбции.

Список литературы Отдельные аспекты остеопенического синдрома у больных сахарным диабетом 1-го типа

- Килина О.Ю. Возможности метода цифрового анализа компьютерных томограмм в диагностике остеопороза: автореф. дис. … канд. мед. наук. -Томск, 2003. -18 с.

- Alexopoulou O., Jamart J., Devogelaer J.P. et al. Bone density and markers of bone remodeling in type 1 male diabetic patients//Diabetes Metab. -2006. -Vol. 32, No. 5 -P. 453-458.

- Chantelau E., Wolf A., Ozdemir S. et al. Ramp Bone histomorphology may be unremarkable in diabetes mellitus//Med. Klin. (Munich). -2007. -Vol. 102, No. 6. -P. 429-433.