Отдельные идентичные приемы исполнительства в вокальном, скрипичном и фортепианном искусстве. Вокализация. Инструментализация

Автор: Авакян М.А., Чекменев А.И., Чекменева Р.Р.

Журнал: Культурологический журнал @cr-journal

Рубрика: Прикладная культурология

Статья в выпуске: 4 (62), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье проанализированы и выявлены основные схожие приемы исполнительства в вокальном, скрипичном и фортепианном искусстве. Определена роль для качественного и профессионального исполнения произведений ряда приемов исполнительства: vibrato, резонация, дыхание, legato, вокализация – в скрипичном и фортепианном искусствах, инструментализация – в вокальном. Авторы анализируют идентичные приемы исполнительства, схожие методы реализации, говорят об определенном триединстве вокального, фортепианного и скрипичного искусств. Доказывают, что это наличие массы схожих черт и пересечений важно не только с художественной, но и с практической стороны исполнительских искусств.

Вокальное искусство, скрипичное искусство, фортепианное искусство, профессиональное исполнительство, вокализация, инструментализация, vibrato, legato, резонаторы

Короткий адрес: https://sciup.org/170211161

IDR: 170211161 | DOI: 10.34685/HI.2025.22.35.003

Текст научной статьи Отдельные идентичные приемы исполнительства в вокальном, скрипичном и фортепианном искусстве. Вокализация. Инструментализация

Начать данное исследование следует с идеи тесной взаимосвязи вокального, фортепианного и скрипичного искусств, реализуемой на протяжении нескольких столетий. Несмотря на объективную и зримую корреляцию трех видов искусств, отдельного исследования, посвященного своеобразному триединству, в настоящее время не обнаружено. Безусловно, существуют труды, основанные на специфике исполнения различных вокальных произведений под фортепианный аккомпанемент, их методико-исполнительского анализа, особенностях работы в концертмейстерском классе с позиции пианиста и вокалиста, организации интегрированного обучения вокалу и фортепиано с точки зрения анализа российского научно-педагогического опыта. Или же исследованию различных опер композиторов, в которых в непосредственной взаимосвязи выступают не только фортепиано и голос, но и скрипка, вся струнно-смычковая группа симфонического оркестра. Однако определенные методы игры и пения в триединстве вокального, фортепианного и скрипичного искусства до настоящего момента не были скрупулезно проанализированы, что авторы и попытаются осуществить в данной работе.

Помимо этого в статье будут использованы и проанализированы такие общеизвестные понятия, как «вокализация» и «инструментализация», относительно вокального, фортепианного и скрипичного искусств.

Начнем с термина «вокализация». В музыкальном искусстве вокальная и инструментальная составляющие всегда шли в особой взаимосвязи друг с другом, что мы и отмечали ранее. Э.С.Алимова справедливо отмечает в своем исследовании: «Соединение двух способов музыкальноинтонационного выражения – вокального и инструментального – уходит вглубь веков. В разных исторических, национальных и “персональных” (композиторских и исполнительских) претворениях эти начала взаимодействовали по-разному в трех логических вариантах: 1) паритетно; 2) с доминированием вокально-речевого истока; 3) с приоритетом инструментальной интонации» [1, с. 100].

Таким образом, можно заверить читателей, что в течение огромного количества времени происходит, своего рода, вокализация инструментальной музыки и инструментализация вокальной. Отметим, что широко известен термин «вокализация» относительно академического и эстрадного пения. Однако относительно инструментального исполнительства анализируемое понятие применяется исключительно в практической деятельности множества преподавателей и музыкантов. Тем не менее, вокализация инструментального начала какого-либо произведения является, пожалуй, одним из самых необходимых и важных критериев качественной и профессиональной игры. По этим причинам данный термин объективно заслуживает внимания со стороны современных исследователей. Именно по этим причинам данная работа отличается своей особенной актуальностью и практической значимостью.

Нередко, знакомясь с творчеством выдающихся преподавателей как предыдущего, так и нынешнего столетий, можно встретить в их речевом обиходе следующий тезис: «Исполнять произведение на инструменте необходимо ориентируясь на голос вокалиста». В данной работе мы будем исследовать творческую деятельность известных педагогов-инструменталистов по классам скрипки и фортепиано, выстраивать сравнительный анализ рабочего процесса как вокалистов, так и инструменталистов в части взаимообогащения и использования идентичных приемов игры и пения для достижения наилучшего результата исполнения какого-либо сочинения, роста и развития современного поколения музыкантов.

Исходя из исторической справки, а также особенностей преподавания скрипки в классах выдающихся мастеров XX столетия, отметим, что известный скрипач, педагог и дирижер Давид Федорович (Фишелевич) Ойстрах настоятельно рекомендовал своим студентам посещать Большой театр с целью прослушивания опер в исполнении профессиональных вокалистов. Часть его деятельности сводилась к тому, что скрипач запоминал звучание и тембр голоса певцов, а после спектакля во время собственных занятий всякий раз искал необходимый услышанный тембр на скрипке. Сам выдающийся музыкант вспоминал: «Идеалом была красота кантиленного пения крупных мастеров. До сих пор у меня в ушах Ариозо Мазепы в исполнении певца Большого театра Головина. Он меня потряс поразительным металлом в голосе. Я попытался тогда воспроизвести его звучание на скрипке. Мне близко звучание голоса таких певцов, как В.А.Атлантов, Ю.А.Мазурок» [2].

Известным трио является ансамбль Оборина, Ойстраха и Кнушевицкого. В посвященной ему статье К.Аджемова подчеркивалась гармоничность трио: «замечательная густая кантилена Кнушевицкого своим звуком, бархатистым тембром прекрасно сочеталась с серебристым звуком Ойстраха. Их звучание дополнял пением на рояле Оборин» [3, с. 147]. Автор также отметил, что деятельность трио имеет ценное просветительское значение, участники ансамбля следуют одному из главных жизненных правил музыканта, высказанным когда-то Шуманом: «Пользуйся всяким случаем играть что-либо сообща, как-то: дуэт, трио и т.п. Это сделает твою игру плавною, полною жизни, осмысленною…» [Там же, с. 148] В данном случае мы можем ярко убедиться в том, что Роберт Шуман в числе основных постулатов профессионального музыкального исполнительства называл плавность звука, его протяжность. Этот прием возможен не только при корректно выстроенном игровом аппарате, но и при богатом художественном и эстетическом воспитании музыканта, что и сводится к заветам Давида Фишелевича в части прослушивания профессиональных вокалистов скрипачами.

Участники ансамбля – Оборин, Ойстрах, Кнушевицкий всегда добивались полного слияния не только творческих намерений, но и богатства звукового выражения, чему объективно существенно способствовало ориентирование музыкантов-инструменталистов на академический вокал. Однако стоит отметить, что певческо-мелодическая природа струнно-смычковых инструментов, конкретно – скрипки, не сразу позиционировалась с этим инструментом. Как известно, «до XVI века в устной музыкальной практике струнные инструменты обычно сопровождали народные танцы при помощи моторного и звукоподражательного аккомпанемента» [4, с. 5]. Данные приемы используются в народной музыке различных национальностей, в частности, у белорусов, цыган, поляков и многих других. Наряду с этим, скрипка используется и как народно-увеселительный музыкальный инструмент. Так, в Беларуси исторически скрипачи именовались как скоморохи, выполняя особо важную функцию в свадебном обряде. Традиционно цыганские мелодии, наряду с пронзительно печальными, основаны и на задорном ритме, виртуозных штрихах и приемах скрипичной игры. Однако и в академической скрипичной музыке также известны случаи звукоподражания, в творчестве – Никколо Паганини. Безусловно, существуют и другие особенно яркие ансамбли, в которых главным образом проявилась качественная и профессионально-певческая игра музыкантов на различных инструментах. Тем не менее, основная задача данной работы заключается в исследовании ориентиров вокализации и инструментализации в вокальном, скрипичном и фортепианном искусствах с технологической и практической сторон. По этой причине мы привели пример одного трио.

Что в данной работе мы характеризуем как вокализация инструментальной музыки? Каким образом данный прием реализуется в скрипичном и далее – фортепианном исполнительстве? Как же происходит инструментализация вокальной музыки? Отвечая на эти вопросы, отметим, что в скрипичной литературе присутствует огромное количество разнообразных сочинений, в числе которых и многообразие лирических, кантиленных образцов, иногда – драматических и даже трагичных. Сама природа инструмента безусловно способствует максимальному приближению его тембра к звучанию человеческого голоса в процессе игры того или иного произведения. Однако с технической точки зрения скрипачи особенно усердно обращают внимание на различные аспекты игры, которые не позволяют осуществить главную задачу – исполнение кантиленного сочинения посредством вокализации, то есть, пропевания каждого звука, насыщения его природы эмоциональным и художественным смыслами. В числе данных аспектов стоит выделить смены смычка у скрипача, смены струн, позиций, которые наиболее ярко ведут как к успешной реализации вокализации на инструменте, мелодической линии, так и к невозможности передачи необходимого звучания. Музыканту следует добиться неслышных смен, благодаря чему и приобретет актуальность указанный в начале этой работы инструментально-вокальный прием. Наряду с вышеназванными критериями скрипачу также необходимо добиться и плавного ведения смычка. Стоит отметить, что этот прием в скрипичном исполнительстве является одним из наиболее сложных. Всякий раз все свои занятия скрипачу необходимо начинать с упражнений на правую руку, что даст еще большую возможность в части контроля ведения смычка, реализации качественного тембра и звука.

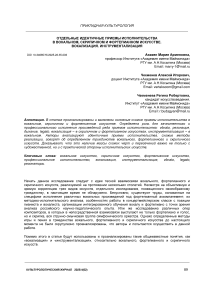

Следующим, не менее важным критерием вокальноскрипичного исполнительства, является вибрация. Каждому скрипачу необходимо владеть различными видами вибрации для еще большей проникновенной передачи композиторского и собственного замысла. Указав все необходимые приемы скрипичной игры, отметим, что мы недаром используем в тексте такое понятие как вокально-скрипичное исполнительство. Вибрация, плавное ведение смычка/голоса, смены позиций/струн, тесситуры – присутствуют как в вокальном, так и скрипичном искусстве. Вибрато как у вокалистов, так и инструменталистов дает эффект «живого», «льющегося», протяжного и красивого звука. Для наглядноости приведем пример из работы Л.Дмитриева «Основы вокальной методики» [13] ( Пример 1 ).

Вибрато у вокалистов является одним из компонентов обертонального звучания. В процессе использования вибрато звук становится более богатым и полнозвучным. В данном случае стоит отметить тот факт, что не только у вокалистов звук становится более объемным в процессе использования вибрато: у струнников заполненный обертонами звук оказывается гораздо богаче так называемого «белого». Однако существует множество примеров вокальных арий, скрипичных произведений, в которых музыканту необходимо реализовать именно белый звук, исходя из собственной и композиторской художественной концепции.

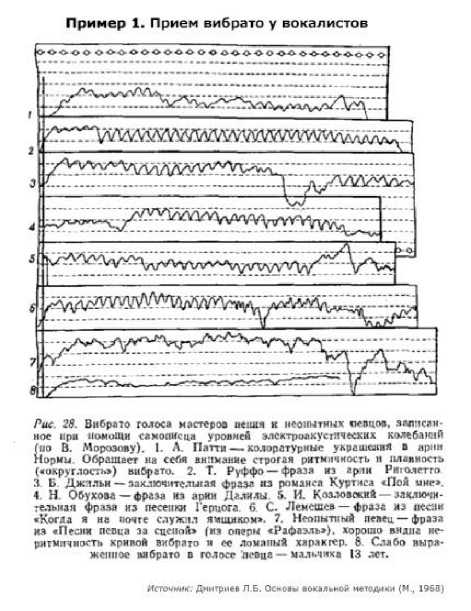

Любое звуковое колебание имеет форму волны. В вокале вибрато осуществляется посредством свободного мелко колеблющегося движения гортани на дыхании, а струнно-смычковые инструменты, например, делают вибрацию с помощью мелкого покачивания пальцем на грифе инструмента, либо кисти, локтя руки. Нахождение правильных колебаний занимает у обучающегося большое количество времени, так как механизм, особенно в пении, сложен в формировании и контролировании ( Пример 2 ).

Пример 2. Схема колебания струны и образования волн

Рис. J. Схема колебания стру-вы и образования волн. Пунктирная линия — графическое изображение образующихся волн: а) струна оттянута, но воздушная среда еще спокойна; б) струна отпущена, появилась первая волна сгущения, на месте, где она была, образовалось разрежение; в) образование второй волны; идущей в обратном направлении, н второго разрежения; г) н д) образование последующих волн сгущения и разрежения. График дает периодическую кривую — синусоиду.

Источник: Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики (М., 1968)

В фортепианном исполнительском искусстве прием вибрации зачастую не используется музыкантами в силу специфики, устройства и природы самого инструмента, его строения. Безусловно, в лирических сочинениях или же побочных партиях какого-либо отдельного произведения пианист может использовать анализируемый прием, однако такого отклика, как это происходит в процессе исполнения на струнных инструментах или же в вокальном исполнительском искусстве, на фортепиано достичь не удастся. Тем не менее, в настоящее время можно встретить большое количество различных видеозаписей, на которых отчетливо заметно использование пианистами данного приема.

Существует, пожалуй, практически единственное кардинальное отличие вокального исполнительства от инструментального, заключающееся в дыхании. Так, с временной точки зрения вокальные фразы короче из-за физиологической особенности организма человека. В то время как паузы/дыхание в скрипичном или фортепианном искусстве могут быть не ограниченными во времени. Отсюда понятно, по какой причине как предыдущее, так и нынешнее поколения педагогов-скрипачей ассоциируют звук инструмента с голосом. По этим причинам мы и актуализируем понятие вокализация инструментального тембра.

Выдающиеся представители скрипичного искусства, такие как Г.Телеман, А.Корелли, А.Вивальди, Дж.Тартини, Ф.Джеминиани, П.Локателли и многие другие также пропагандировали пение на инструменте. В частности, Телеман создал «Упражнения в пении, игре и генерал-басе» [5], в котором утверждал, что пение является основой инструментального исполнительства. Джеминиани требовал от всех скрипачей звучания, превосходящего по красоте человеческий голос. В своем учебном пособии «Искусство игры на скрипке. Трактат о хорошем вкусе» [6] он пишет, что главное достижение исполнительского искусства заключается в придании инструменту звука, способного соперничать с самым совершенным человеческим голосом. В то время как С.Е.Фейнберг, сравнивая дыхание певца с движением смычка скрипача, называет звуковедение на смычковых инструментах «видимым дыханием музыки» [7, с. 180].

Что же касается фортепианного исполнительского искусства, то и в процессе игры различных сочинений на рояле пианисты также применяют певучую манеру игры. В данном случае можно говорить о вокализации фортепианного исполнительства. Так, в исследовании С.Ю.Лысенко, В.В.Будникова отмечено: «“Пение”, выраженное в пластике кисти и рук, есть проприоцептивная синестезия (рецепция движения в пространстве). Имитация естественности вокальной фразы апеллирует к внутренним возможностям интероцептивных связей» [8, с. 65]. Играть и представлять в процессе исполнительства то, что поет певец, стало одной из основных ассоциаций для формирования правильной, выразительной мелодической линии в процессе игры на фортепиано. Такой критерий исполнительства является вполне закономерным, на наш взгляд, так как человеческий голос считают «совершенным музыкальным инструментом». К примеру, подобную мысль в своем труде также высказывает и И.И.Маторина: «Человеческий голос издавна считался единственным совершенным музыкальным инструментом, поскольку был способен воплотить слово в музыкальных звуках» [9, с. 18].

Далее хочется привести высказывания выдающихся пианистов, методами игры которых до сих пор пользуется огромное количество современных музыкантов. Так, К.Игумнов и Г.Нейгауз стремились вокализировать свое исполнительство на рояле, избирая данный критерий игры в качестве одного из главенствующих. Игумнов считал: «Пение – это главный закон музыкального исполнения, жизненная основа музыки» [10]. Нейгауз утверждал: «Я буду стремиться всеми силами и, несмотря на все препятствия, буду добиваться пения, пения и пения!» [11, с. 150] Среди не менее известных пианистов, стремившихся вокализировать свою игру, назовем С.В.Рахманинова, А.Рубинштейна, Ф.Шопена и др.

Наряду с сольными, оркестровыми произведениями для фортепиано композиторами создано и великое множество вокальных романсов, циклов и тетрадей данного жанра, которые написаны именно под аккомпанемент фортепиано. В некоторых из них вокальная партия зачастую противопоставляется фортепианной, мелодическая линия у вокалиста порой в точности повторяется и у пианиста. Таким образом, на наш взгляд, композиторы стремились, с одной стороны, дифференцировать два инструмента, а с другой – продемонстрировать их взаимоучастие, вокально-инструментальный тандем.

Исходя из исключительно вокальной специфики исполнения, можно заверить, что сложный по своей физиологии и технике процесс заставляет певцов на протяжении нескольких лет оттачивать мастерство владения своим голосовым аппаратом. В частности, как инструменталисты ориентируются в своей игре на пение, так и вокалисты стремятся исполнять какие-либо сочинения, представляя звучание скрипки, конкретно – ведение смычка, и фортепиано, плавное и гладкое ведение мелодической линии. В настоящее время существует ряд фундаментальных компонентов в технике пения, без которых исполнитель не освоит вокальное мастерство в должной мере. Так, дыхание – вокальная опора, резонанс или резонация, свободное пение.

Образовательный процесс вокального исполнительства состоит из постоянных поисков правильных и комфортных ощущений, «эталонного» звука. Дыхание – это естественный физиологический процесс жизнедеятельности организма человека. В музыкальном смысле дыхание представляет собой способ выражения мысли, которая может проявляться как в паузах, так и мелодической линии. Многие исполнители пренебрегают данным, не менее значимым аспектом вокального искусства, что перерастает в непонятное, лишенное всякого смысла исполнение сочинения. Вокалистам стоит прорабатывать музыкальный текст, обращая внимание на структуру построения мелодической линии произведения, его паузы, динамические акценты, выстраивание сильных и слабых долей. Множество современных певцов не используют в своей практической деятельности и такой прием, как проговаривание ритмических групп в виде слов и фраз «про себя». Однако все данные приемы способствуют улучшению качества исполняемого репертуара. Фактически можно сказать, что все данные методы игры и пения используют в своей деятельности не только вокалисты. Методом проговаривания нотного текста пользуются как скрипачи, так и пианисты. Выстраивание мелодической линии произведения относительно ее структуры, пауз, динамических акцентов – одна из важнейших особенностей ознакомления музыканта с произведением.

Еще одним общим компонентом вокального и инструментального исполнительства является реализация приема legato , которое как нельзя лучше отвечает запросам музыкантов с точки зрения вокализации инструментального начала и инструментализации вокального. Так, легатное пение достигается двумя составляющими – ровным дыханием и правильным вибрато. В инструментальной музыке ровное дыхание проявляется в грамотной фразировке, звуки должны динамически соразмерно звучать, а в исполнении присутствовать как логическое начало, так и завершение фразы.

Рассуждая над грамотным исполнением приема legato у струнных инструментов, конкретно – скрипки, стоит опять же привести пример занятий Д.Ф.Ойстраха. В своей педагогике музыкант пропагандировал исполнение гамм различными способами, отрабатывая звуковедение и плавность в правой руке. Одним из способов выработки полноценного звучания было продолжительное ведение смычка на половинные и целые длительности. Другим, не менее значимым приемом игры является длительное ведение смычка на различные динамические нюансы. В частности, у колодки смычок играет в нюансе piano , увеличивает нюансировку к середине и в конце также уходит на pianissimo . Музыкантам, на наш взгляд, стоит всячески отрабатывать данный прием, реализуя одну из отличительных особенностей струнного исполнительства – легатное звучание фразы, которое и способствует вокализации исполнения.

Помимо этого в фортепианном исполнительском искусстве legato служит связующе-образующим звеном. В частности, в своей статье «Речь на фортепиано» М.Г.Карпычев пишет: «Легато нужно прежде всего понимать как ментальную категорию, объединяющую сознанием пианиста ряд интонаций. Логика сцепления интонаций надежная предпосылка связной игры» [12, с. 15].

Еще одним важным компонентом, объединяющим как вокальное, так и инструментальное начала, является резонация. Процесс резонанса представляет собой темброобразующий механизм. С помощью резонанса звук наполняется тем или иным набором обертонов, при котором голос или инструмент обретает свою индивидуальность и красоту. Резонация происходит с помощью резонаторов, объема воздуха, заключенного в упругие стенки и имеющего выходное отверстие. Энергия звука, которая скапливается в пустых полостях, увеличивается и видоизменяется, выходя за их пределы, в результате чего дает слушателю уже измененный, более громкий по силе и обертональный тембр голоса.

В голосовом аппарате имеется большое количество полостей и пустот, как неизменных (трахея, бронхи), так и тех, которые певец может сам менять в процессе голосообразования (полость гортани, глотки, рта, носоглотки). Резонирование также считается одним из технически сложных вокальных процессов по той причине, что мягкие ткани имеют огромное количество вариаций и форм в голосообразовании, и певцу приходится находить «золотую середину» в звучании.

У струнно-смычковых инструментов таким резонатором является, скорее, весь корпус инструмента, так как и деки, и подставка с грифом, и подгрифник – все начинает резонировать в процессе игры на инструменте, отдавая должное количество звука: деки направляют в пространство колебания от вибрации струн, подставка цепляет колебательные движения струн, дек и грифа. Таким образом, на струнно-смычковом инструменте действительно каждая деталь и часть корпуса является резонатором. По этим причинам множество музыкантов стремятся отыскать необходимый материал, из которого сделан как сам инструмент, так и все его части. Однако и исполнитель может искусственно вмешаться в процесс резонации игры на скрипке, что проявляется в силе нажатия на смычок и струну.

В фортепианном исполнительском искусстве таким резонатором служит дека инструмента. Тем не менее, в современном фортепианном искусстве композиторы зачастую используют различные приемы, в которых резонатором начинают выступать поднятые демпфера. В частности, цикл фортепианных миниатюр «Макрокосмос» Дж. Крама создан для амплифицированного фортепиано, что представляет собой инструмент с увеличенными тембральными возможностями. Данным циклом композитор стремился продемонстрировать расширение привычных рамок традиционного инструмента, многообразие его технологических особенностей.

Завершая проведенный анализ, стоит отметить, что вокальное, фортепианное и скрипичное искусства с практической и педагогической точек зрения в течение нескольких столетий шли в тесной взаимосвязи. Это проявляется как в создании композиторами огромного количества различных циклов романсов, песен, множества сочинений для голоса и фортепиано, так и в синтезе триединства относительно оперного театра. В своей практике современные исполнители и преподаватели-инструменталисты, конкретно – скрипачи и пианисты, зачастую пользуются некоторыми приемами игры, пересекающимися с вокальным искусством, в числе которых выделяются vibrato, резонация, legato и др. Также скрипачи и пианисты активно используют метод вокализации исполняемой мелодической линии, оборота, фразы. Абсолютно идентичная ситуация происходит и в вокальном исполнительском искусстве – то, что мы охарактеризовали как инструментализация.

Множество выдающихся исполнителей и преподавателей как предшествующих, так и нынешнего поколения с обеих сторон проявляли особенный интерес к деятельности коллег. В настоящее время преподаватели крупных средних и высших учебных музыкальных заведений страны также акцентируют внимание своих подопечных на следовании традициям советской скрипичной, фортепианной и вокальной школ.