Отечественный и зарубежный опыт освоения арктических ресурсов нефти: теория и практика

Автор: Козьменко Арина Сергеевна

Журнал: Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета @izvestia-spgeu

Рубрика: Творчество молодых ученых

Статья в выпуске: 2 (128), 2021 года.

Бесплатный доступ

В статье исследовано развитие энергетического потенциала Арктического региона и его важность для экономики России. В процессе анализа рассматриваются теоретические и практические аспекты освоения арктических нефтяных месторождений. Выделены исторически значимые месторождения нефти в Арктической зоне РФ и хронология развития региона, определены основные потребители российской нефти. Проведен анализ основных статей экспорта СССР и перехода на нефть как важный продукт для добычи и реализации зарубежным партнерам. Приведены статистические данные по объемам добычи и экспорта нефти странами-лидерами в отрасли (США, Россия, Саудовская Аравия), а также другими странами, занимающимися добычей нефти, в том числе входящими в ОПЕК. Сделан вывод о целесообразности освоения региона для России, а также выделены особенности развития Арктики с учетом геополитического вектора развития в мире. Результаты исследования могут быть применены в различных сферах деятельности государства, начиная от энергетической (необходимость создания собственного высокотехнологического оборудования для обеспечения разработки, поддержания уровня добычи и экспорта на высоком уровне), заканчивая бюджетной. Влияние нефтегазового сектора на уровень экономического развития России определенно весом, так как значительную часть доходов бюджета составляют именно нефтегазовые доходы, в отличие от других стран, рассматриваемых в статье.

Освоение арктики, нефтяные месторождения, геополитика

Короткий адрес: https://sciup.org/148319185

IDR: 148319185

Текст научной статьи Отечественный и зарубежный опыт освоения арктических ресурсов нефти: теория и практика

Отечеств е нный опыт освоения А рктики по з воляет оц е нить роль р егиона дл я экономик и страны. Для дальней ш его изучения энергет и ческого по т енциала а р ктической зоны на се г одняшний день необходимо разрабатывать самостоятельный пла н по прове д ению рабо т на место р ождениях, так как поддержка з а падных партнеров мо ж ет в любой момент пр е вратиться в санкции и ограничен и я. Россия как мировая энергетическая и сырь е вая держав а может по д держать к о нкурентос п особность в отрасли путем нара щ ивания своего присутствия в Ар к тике, поис к а новых м е сторожде н ий, разраб о тки уже имеющихся, а также освоения нов ы х маршрут о в транспо р тировки нефти и мод ер низации у ж е существующих.

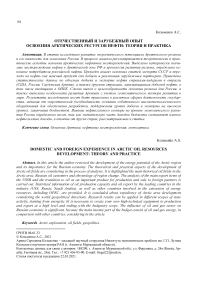

Добыча и экспорт нефти

В 2020 г о ду на фоне пандемии к оронавиру с а добыча нефти в Рос с ии снизил а сь до 512,7 млн т, что не отражает динамику освоения э н ергетическ и х ресурсо в нефти в н а шей стран е . В 2018-2019 гг. около 42% мир о вой добычи нефти п р иходилось на страны - лидеры в о трасли (Са у довская А равия, США, Россия). Эти данные проиллюс т рированы н а рис. 1. Н а эти же ст р аны прихо д илось пор я дка 35% мирового эк с порта сырой нефти (р и с. 2) и 37 % экспорта н ефтепроду к тов [1].

5 6 6,3

668,4 735,9

Р оссия

СШ А

Саудовская Аравия

Рис. 1. Объем добыч и нефти веду щ ими страна м и-лидерам и в отрасли в 2018-2019 г г .

-

■ 2018 год, млн т

-

■ 2019 год, млн т

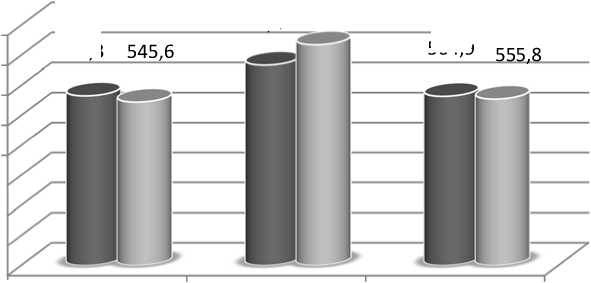

Рис. 2. Объе м ы экспорта с ырой нефти стран-лидеров в 2019 г, м лн т

-

■ Россия

-

■ США

-

■ Саудовская А равия

Основными потребителями российской сырой нефти являются страны Е вропы и Китай (млн т) – 152,1 и 87,2 или 54 и 26,4 процента от российского экспорта, что представляет собой 29% и 15% европейского и китайского импорта нефти, соответственно. Если рассматривать нефтепродукты, то доля европейских поставок составляет 65% российского экспорта и 49% европейского импорта. Благодаря этим показателям возникают основные направления развития коммуникационных систем при освоении нефтяных ресурсов.

Значение нефтяного сектора в российской экономике подтверждается совокупными нефтегазовыми доходами в структуре федерального бюджета. Все нефтегазовые доходы за период 2014-2019 гг. составили в среднем 43%, из которых 82% образованы за счет нефти [2]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что нефть и нефтепродукты определяют основополагающую роль энергетических ресурсов в экономике страны, а также влияют на достижение регионального превосходства на территориях потребления российской нефти.

Обеспечение конкурентной позиции на мировом энергетическом рынке

Влияние нефти на российскую экономику начало складываться в 70-х годах XX века после открытия Самотлорского месторождения Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (НГП) – крупнейшего в России и седьмого по размерам в мире. Запасы оцениваются в 7,2 млрд т нефти. До этого основной статьей экспорта в Российской империи и СССР была сельскохозяйственная продукция (хлеб, сливочное масло, яйца). Что касается экспорта нефти, то согласно ограничениям С.Ю. Витте от 1896 года о продаже сырой нефти, вывозились только керосин, технические масла, то есть продукты нефтепереработки.

В прошлом веке добыча легкой (дешевой) нефти обеспечивала экономическое процветание. 1960-е и 1970-е годы можно считать временем подъема нефтегазовой энергетики, так как СССР вышел на европейский рынок после строительства трубопроводов «Дружба» и «Союз». Исторический максимум по добыче нефти в РСФСР достигнут в 1981 г., он составил 564 млн т. Россия добилась тех же объемов добычи только в 2018-2019 гг. (562 и 569 млн т).

В это же время открыты крупные Новопортовское нефтегазоконденсатное месторождение (НГКМ), которое является базой проекта «Ворота Арктики» в Обской губе Карского моря, Русское нефтяное (1968 г.), Ямбургское НГКМ (1969 г.). Постепенно осваивалась Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция (НГП), Усинское и Вазейское нефтяные месторожедения (1972 г.). В 1980-х годах открыты нефтяные месторождения Р. Требса (1987 г.) и А. Титова (1989 г.), которые считаются одними из крупнейших континентальных месторождений России в Арктике. Они составляют базу проекта «Варандей» в Печорском море. В 1990-х годах на берегах реки Енисей открыты Ванкорское , Тагуль-ское, Лодочное и Сузунское месторождения, которые представляют собой базу проекта «Восток OIL». В 2014 году в акватории Карского моря начался новый проект с открытием месторождения «Победа».

В 2020 году были введены ограничения ОПЕК+ по добыче нефти, которая снизилась до 513 млн т. На сегодняшний день уровень добычи нефти повышается без привязки к цене, каждый год мировые запасы нефти истощаются примерно на 2,5% [3]. Нефтяной рынок перешел в состояние устойчивого дефицита. Это значит, что повышение цен автоматически не приводит к повышению предложения, а снижение цены – к увеличению спроса. Поэтому проблема заключается не в ограниченности нефтяных запасов, а в отсутствии рентабельной нефти, которая способна поддерживать конкурентоспособность страны на мировом энергетическом рынке. Сейчас добыча нефти становится все более затратной в связи с трудоемкостью процесса и расположением месторождений в отдаленных регионах с суровыми климатическими условиями.

Добыча нефти – важный регионообразующий фактор, обеспечивающий занятость в арктических регионах, как России, так и США. На Аляске первое крупное месторождение было в открыто в 1957 году на реке Суонсон (полуостров Кенай в заливе Аляска). Извлекаемые запасы составляют 32 млн т. Это пятое по величине из всех месторождений, расположенных на Аляске. Уже к 1963 году на нефтегазовые месторождения приходилось около 76% всех добываемых на Аляске ископаемых [4]. Крупнейшее месторождение в Прадхо-Бей на Северном Склоне Аляски (ССА) открыто в 1968 году.

Для доставки нефти из Аляски на территорию США был возведен нефтепровод протяженностью 1280 км, затем танкерами нефть доставлялась на побережье. В течение последующих лет на территории Аляски было открыто около 20 месторождений, вторым по величине стал Купарук (390 млн т нефти, добыча ведется с 1981 года). Исторический максимум по добыче нефти на ССА достигнут в 1988 г., он составил 92 млн т [5].

К внешнему континентальному шельфу (ВКШ) Аляски относятся шельфовые районы Берингова и Чукотского морей, а также моря Бофорта, эти регионы находятся на стадии проведения разведывательных мероприятий, по оценкам специалистов, ресурсы ВКШ могут составлять до 25 млрд барре- лей [6]. Согласно прогнозам Управления энергетической информации США [7], к 2040 году уровень добычи нефти на Аляске составит 7 млн т в год. Эти данные свидетельствуют о том, что разработка шельфовых месторождений не сможет полноценно заменить запасы месторождений ССА при условии их истощения.

Норвежский арктический проект «Голиаф» первый в своем роде, расположенный в западной части Баренцева моря на арктическом континентальном шельфе. Также в успешной разработке газовое месторождение Сновит. Извлекаемые запасы на Голиафе составляют 28,5 млн т, работа велась в сотрудничестве с итальянской компанией ENI. В 2016 г. началась добыча, и был отгружен первый челночный танкер. Но в октябре 2017 года добыча прекратилась ввиду наличия несоответствий оборудования стандартам безопасности

На северо-западе Канады располагается единственное арктическое месторождение нефти Форт-Норман. Ранее на этой территории нефть добывалась для обслуживания уранового рудника Эльдорадо, куда по трубам подавали мазут. Это завод местного значения, обеспечивающий нефтепродуктами местное население. Месторождение расположено в пределах нефтегазоносного бассейна, протяженность которого уходит далеко на север под воды Северного Ледовитого океана и южнее Канадской границы. Канада обладает значительными ресурсами для добычи рентабельной нефти в южных более благоприятных по климатическим условия районах. Нефть Форт-Нормана не имеет спроса за пределами ближайших населенных пунктов, ежедневная добыча составляет около 900 баррелей.

Геополитика и напряженность в регионе

В Норвегии, США и Канаде нефть не играет столь значительной роли в формировании бюджета, пополнении экспорта или повышении валютных резервов, нежели в России, поэтому освоение Арктики необходимо для поддержания устойчивого уровня экономического развития страны, а также конкурентоспособности на энергетическом рынке.

В то же время, Россия в данном вопросе может быть уязвима с точки зрения растущих геополитических интересов других государств. Например, США в последнее время активно продвигают политику санкционных действий в отношении России с целью торможения или прекращения разведывательной деятельности в арктической зоне. Например, вывод активов из нескольких инвестиционных проектов в энергетическом секторе: Сахалин-3 и Северный поток-2 – совместные газовые и нефтяные разработки компаний ExxonMobil и НК «РОСНЕФТЬ» на континентальном шельфе Карского моря [8].

ExxonMobil был стратегическим партнером российской компании по освоению трех Восточно-Приновоземельских участков Карского моря. Проект начался в 2014 году с бурения самой северной в мире скважины «Университетская-1», позже было открыто месторождение «Победа»; приращение запасов составляло 130 млн т нефти. После введения санкций ExxonMobil вышла из проекта, потеряв около 2 млрд долларов. НК «РОСНЕФТЬ» продолжила работу над проектом самостоятельно, в 2021 году продолжаются поисково-оценочные мероприятия по бурению двух скважин с суммарными запасами 2 млрд т нефти и 3,8 трлн м3 природного газа.

Санкции вызвали бегство капитала из России в масштабах до 200 млрд долл. в год, что говорит о неподготовленности страны к таким действиям извне. Введенные санкции носят геополитический характер, поэтому США планируют расширить флот ледоколов и проводят совместные с Великобританией учения в Баренцевом море [9]. Кроме того, повышение температуры на российском северном побережье позволяет использовать Северный морской путь намного дольше, чем раньше (уже начиная с мая). Следовательно, нефть и газ также становятся доступнее. В последние годы рост противостояния России и США только усиливается.

США понимают, что сейчас находятся в позиции догоняющих, потому что не обладают необходимыми ледокольными возможностями. Не уступает и Китай, который в 2018 году опубликовал «Арктическую стратегию», согласно которой заявляет о себе как об «околоарктической державе». Затем последовали финансовые вложения в строительство собственного ледокола и в экономику стран (Норвегия, Исландия), имеющих выход к Северному Ледовитому океану.

Заключение

Избежать конфликта и взаимных притязаний на территории арктического региона не удастся, поэтому выход из ситуации возможен только при готовности сторон к конструктивному диалогу и совместной работе по развитию региона.

Благодарности

Работа выполнена в рамках темы НИР № 0226-2019-0022 ИЭП «Научные и прикладные основы устойчивого развития и модернизации морехозяйственной деятельности в западной части Арктической зоны Российской Федерации» по государственному заданию ФИЦ КНЦ РАН.

Список литературы Отечественный и зарубежный опыт освоения арктических ресурсов нефти: теория и практика

- BP Statistical Review of World Energy 2020. 62 р.

- Исполнение Федерального бюджета и бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2019 г. М.: Министерство финансов Российской Федерации, 2020. 172 с.

- Экспорт и импорт России по товарам и странам. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://ru-stat.com (дата обращения 29.05.2020).

- Казанин А.Г. Динамика и перспективы развития добычи углеводородов на арктических территориях США (штат Аляска и внешний континентальный шельф) // Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. 2019. Т. 12. № 3. С. 103-113.

- Houseknecht D.W., Bird K.J. Oil and gas resources of the Arctic Alaska petroleum province: US Geological Survey Professional Paper 1732-A. 2016. 11 p.

- Bureau of Ocean Energy Management. Assessment of Oil and Gas: Resources: Alaska Outer Continental Shelf Region. OCG Report BOEM 2017-064. Anchorage, Alaska: BOEM, 2017. 6 р.

- Northern Opportunity: Alaska's Economic Development Strategy. Anchorage: Alaska Department of Commerce, Community, and Economic Development, 2019. 48 р.

- Иванова М.В., Козьменко А. С. Научные основания пространственной экономики и теории новой экономической географии //Север и рынок: формирование экономического порядка. 2020. № 4 (70). С. 32-41.

- ТАСС: Россия и США в Арктике: можно ли избежать конфликта? [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.google.ru/amp/s/tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8679505/amp (дата обращения 02.03.2021).