Отходы производства тонких бифасиальных наконечников начала верхнего палеолита Алтая: экспериментальные данные

Автор: Михиенко В.А., Белоусова Н.Е., Родионов А.М., Федорченко А.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты эксперимента по изготовлению тонкого листовидного бифаса формы, широко представленной в индустриях начального верхнего палеолита Алтая. Цель исследования состояла в определении структуры и характеристик отходов производства бифасиального орудия; условия его производства заключались в использовании высококачественного алтайского сырья и рогового отбойника в рамках вторичного утончения. Результаты работы будут способствовать решению проблем идентификации сколов утончения в коллекциях, оценки удельного веса «бифасиального» дебитажа в индустриях и изучения пространственно-временных аспектов создания орудий. В результате исследования установлено, что процесс производства симметричного и тонкого бифаса средних размеров может включать несколько этапов:реализация первичной оббивки с последующей подготовкой преформы, три цикла вторичного утончения и цикл ретуширования. В процессе редукции заготовка теряла около 85 % своего объема, уменьшаясь в среднем в 2-1,5 раза за цикл; вес исходной отдельности уменьшился почти в 15 раз. Большая часть отходов производства по количеству и весу приходится на подготовку преформы и второй цикл утончения; в целом получен 441 определимый скол и более 1 тыс. артефактов. Установлено, что для сколов оформления, вне зависимости от стадии и цикла, характерна несимметричная многоугольная или дивергентная форма, короткие или укороченные пропорции, слабоизогнутый или прямой профиль. Для утончающих снятий характерны отсутствующие, неопределимые либо сегментовидные относительно миниатюрные ударные площадки, однонаправленные или встречные дорсальные огранки, в зависимости от длины скола. В целом бифасиальный дебитаж имеет специфический диагностируемый облик; может осуществляться его идентификация в археологическом контексте, также возможна условная дифференциация по стадиям.

Горный алтай, начальный верхний палеолит, ранний верхний палеолит, листовидные бифасы, отходы производства, экспериментальное моделирование

Короткий адрес: https://sciup.org/145146591

IDR: 145146591 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0226-0233

Текст научной статьи Отходы производства тонких бифасиальных наконечников начала верхнего палеолита Алтая: экспериментальные данные

Экспериментальное моделирование в первобытной археологии является одним из наиболее эффективных способов познания, который позволяет воспроизвести и изучить явления, бытовавшие в прошлом, в контролируемых условиях. Эксперимент дает возможность опытным путем проверить теоретические научные реконструкции, основанные на морфометрическом и технологическом анализе артефактов, раскрывает причинно-следственные связи, которые не отражены в исследуемых вещественных источниках, но влияют на процесс расщепления. Реконструкция бифасиаль-ного производства палеолитического времени представляет собой особое направление исследований; она естественным образом отличается от анализа нуклеарного производства и требует особых аналитических инструментов. Если в последнем случае ядрище – это отход производства, а полученные сколы – цель, то в случае бифасиального расщепления – все наоборот. Потенциальное наличие отходов производства бифасов требует особого внимания при изучении структуры индустрий, особенно если присутствует самостоятельный отщеповый компонент в нуклеарном расщеплении.

В предлагаемой работе проводится анализ полного комплекса отходов производства тонкого листовидного бифаса, произведенного в ходе эксперимента по технологиям, характерным для наиболее ранних верхнепалеолитических индустрий Алтая [Шалагина и др., 2019; Белоусова и др., 2022]. Цель исследования состояла в определении структуры и характеристик отходов производства бифасиального орудия; особые условия эксперимента заключались в использовании местного алтайского сырья и рогового отбойника. Результаты работы, как ожидается, будут способствовать решению проблем идентификации сколов утончения в коллекциях, проблем оценки удельного веса «бифасиального» дебитажа в индустриях, изучения пространственновременных аспектов создания древних орудий.

Материалы и методы

В рамках экспериментального моделирования была воспроизведена технология производства тонкого листовидного наконечника, типичного для ранних этапов верхнего палеолита Алтая. Последовательность производства таких изделий была реконструирована на основе технологического и scar-pattern анализа одного из артефактов стоянки Кара-Бом [Белоусова и др., 2019]. Следы первичного расщепления на орудии были полностью перекрыты последующими сколами оформления, поэтому тип заготовки не установлен. Скалывание в рамках читаемой последовательности вторичного утончения переносилось с одного фаса на другой в со-

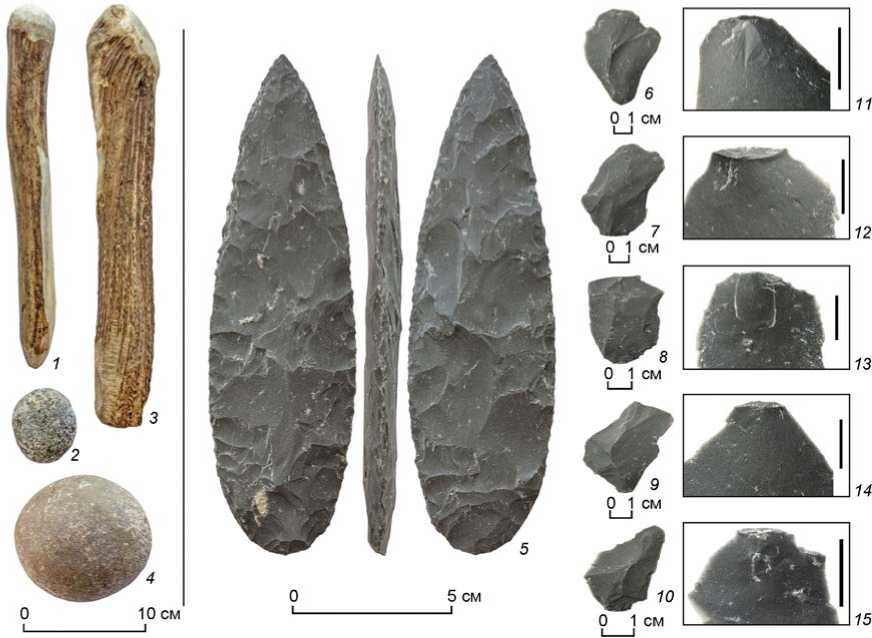

Рис. 1 . Инструменты и продукты бифасиального расщепления (экспериментальные материалы).

1, 3 – отбойники из рога оленя (№ 2 и 4); 2, 4 – отбойники из минерального сырья (№ 1 и 3); 5 – тонкий листовидный бифас; 6–10 – сколы второго цикла бифасиального утончения (общий вид); 11–15 – проксимальные зоны сколов второго цикла бифасиального утончения.

ответствии с технологической необходимостью. Последовательность обработки была ориентирована главным образом на формирование симметричной удлиненной двояковыпуклой листовидной формы, при которой базальная часть оставалась округлой и относительно массивной, а в дистальной части изделие сужалось и становилось тоньше.

В рамках экспериментального воспроизведения процесса создания аналогичной формы (156,7 × 45,6 × × 10,6 мм) (рис. 1, 5) для декортикации, подготовки и редуцирования кромок площадок нами использовались каменные инструменты; вторичное утончение осуществлялось посредством роговых отбойников (рис. 1, 1, 3; табл. 1). Исходной заготовкой для орудия послужил крупный массивный скол (вес 2 361 г) с галечной отдельности витрокристаллического туфа из долины р. Урсул (Центральный Алтай), обладающий высокими потребительскими характеристиками (подобно сырью археологического образца). Описание материалов осуществлялось по группам, соответствующим отдельным операциям и техникам, в рамках атрибутивного подхода [Павленок, Белоусова, Рыбин, 2011]. Необходимо отметить, что при подсчете веса каждой категории отходов производства присутствует погреш- ность – мельчайшие недиагностируемые осколки, раскрошившиеся и разлетевшиеся по рабочей площадке, не могли быть учтены при измерении веса. Стоит оговориться, что также мелкие сколы редукции ударных площадок могли попадать к сколам вторичного расщепления и учитываться вместе с ними (цикл 1–3).

Результаты исследования

Предварительная обработка (вес 1 366 г) . Первичная оббивка исходной заготовки с последующим выведением ребра осуществлялась посредством массивного минерального отбойника № 1 (рис. 1, 4 ; табл. 1). В процессе выполнения операций исходная отдельно сть раскололась пополам по трещине, и был произведен второй этап оббивки наиболее качественного фрагмента (вес отдельности составил 1 366 г), был получен дебитаж (табл. 2), включающий 118 артефактов (11,7 % в группе отходов производства), общим весом в 311 г (26,4 % от массы всех отходов производства). Коллекцию сколов в данном случае составили преимущественно целые угловатые массивные, местами трещиноватые снятия многоугольной или подтреугольной формы (табл. 3). Фрагменты сколов представлены

Таблица 1. Инструменты расщепления по стадиям

|

Материал |

Размеры, мм |

Вес, г |

Операции |

|

Гранит |

93,7 × 89,8 × 74 |

892 |

Предварительная обработка: первичная оббивка заготовки, выведение ребер |

|

Рог оленя |

286,6 × 37,5 × 33,9 |

288 |

Подготовка преформы: доведение ребра; вторичное расщепление: быстрая подправка площадок перед снятиями, снятие сколов утончения, ситуативное утончение и формообразование с частичным уплощением , подготовка площадок отжимной ретушью |

|

Гранит |

53,9 × 45,5 ×33,5 |

132 |

Подготовка ударных площадок на ребре. Мелкая подправка ребра, редуцирование карниза |

|

Рог оленя |

309,2 × 53 × 49,2 |

513 |

Вторичное расщепление: мелкая подправка края, удаление заломов, снятие сколов утончения |

Таблица 2. Количественный состав отходов производства листовидного бифаса по стадиям расщепления

Подготовка преформы (вес 1005 г) . Далее из-за риска разрушения заготовки жестким минеральным отбойником и для завершения оформления ребра был осуществлен переход на малый роговой отбойник № 2 (рис. 1, 1 ; см. табл. 1); мелкая подправка осуществлялась каменным отбойником № 3 (рис. 1, 2 ; см. табл. 1). После серии ударов скол фрагментировался по трещинам, вновь была осуществлена подработка ребра. Результатом подготовки преформы стала коллекция из 354 артефактов (35,1 % от общего числа) (см. табл. 2), весом в 449 г (19,0 % от массы основы). Сколы преимущественно целые, чаще подтрапециевидной или многоугольной формы (табл. 3). Доля фрагментированных снятий невысока, количество фрагментов варьирует. Доминируют снятия укороченных пропорций, вдвое

|

сУ У К о о О> о к |

2 2 о 5 ° ч С- S o' m g ® 8 o^ co о ~ О ^ C |

° ь 5 О g - 1 $ ft П _

8 (o' CO oO О °0 4 &^ 8 к |

2 3 о 5 m s н g ® 8 (# a o^ ^ ^ (2-C |

2 о ^ 5 =^ ч х= 0 3° О? ® С7 8 а v 5 g § с g ю 2 о - С о г? си ч— К |

g Д' я ^ ^ ° V °° о 40 К О1 Я ^ ® я & § С |

04 S o' m g 8 ^ OL. O-x

o -o C |

|

|

% ‘£Ин4вя иннчдвЛнад |

i> |

^ |

oo |

ОО 40 Cxi |

ОО |

'ct; |

|

|

% ‘НЙНКЧЕд |

i> |

40 |

40 40 |

С^. |

o |

||

|

g а О 5 сз i=t о Ч су 2 д „ щ К О 8 8 з s Ю щ G >. У X п о н U н g |

m |

04 of |

m |

oo |

СхГ |

X |

я |

|

й 8 |

40 |

m |

40 |

04 |

°ч |

||

|

я 8 |

o' |

o' |

o' |

ОО |

С^. |

||

|

Л 1 g а о Б сЗ 1=1 □ ня Я й g g & $ с |

m |

04 |

cn |

04 |

04 |

ОО |

oo" |

|

й 8 |

о |

of |

^ |

04 04 Cxi |

|||

|

я 8 |

m |

04 |

’—1 |

СхГ |

’—1 |

||

|

о су S 2 н о о о к и ч к К |

m |

40 |

г- |

40 OO |

04 04 |

04 ОО |

40 O'" |

|

й 8 |

^ |

CO |

OO Cxi |

40 схГ Cxi |

R |

vy" |

|

|

я 8 |

04 of |

’—1 |

o' |

04 |

сГ |

4O" |

|

|

сУ Ч О к я 2 s 5 ч о Н |

m |

04 of |

m |

Cxi |

04 |

O; |

|

|

й 8 |

8 |

Я |

Cxl^ |

40 |

|||

|

.3 |

oo |

o' |

40 |

o' |

|||

|

СУ Ч О сУ 2 S S 3 |

m |

40 OO |

40 |

40 |

40 O'" |

||

|

й 8 |

oo of oo |

s |

C^. |

04 ОО |

схГ |

||

|

я 8 |

oo |

'Ct- |

40 |

ОО |

С^. |

oo" |

|

|

СУ Ч О О 2 я 2 S ч |

СО 2 |

^ |

40 |

04 |

схГ |

40 40" |

|

|

й 8 |

40 of |

04 40 |

o |

04 40 |

% |

04 Ol |

|

|

я 8 |

oo |

40 |

40 |

Сх1^ СхГ |

С^. |

O'" |

|

|

СУ Он С о |

СУ s w 2 « ® я m ^Q 5 5 5 f К |

cy g к 2 m a о о g -e- И i^ o c C |

И X ° и в 5 ° а н ° я о И ч 4 о ^ с С |

u s о я я ч s § И н ^^ — Щ |

о ® , щ ю |

и s О я m у К у s § И g д у Щ |

|

|

■—1 |

Ol |

СО |

-у |

vy |

40 |

||

*МЗ - медианное значение

Окончание табл. 3

|

cd 2 О о р G S о |

>s to 5 ® ^ ® ° ato^ IS о X S ox va, g ° s ^ ,5 « о 4 g B B ^ О |

s 18 a о Г. L & g a 8 ® xr ~ ® ,B ^ § s P OO н P >X S G CO о >s ^ ^ co О X® xP s a ° ° ° « M Я *я & Pl to 4 8 — — О |

>G G ^ ^ ^^ ad xh M ^ 5 ^ E CL Я О IS to 5 3 Sx S Ph00' g В x^ О |

>G i P H P G rD o g m s у о S s § я ° OP® "T^ 5 04 ^ G m ^ 4 2 H 04 04 S h a2 pf ^ G ^to ^to К |

1 ® G ^ о S о s m^G Р IP н m CL ч О >S ^ хх со о 'х® 'х® G 5 ° ° to °L S ” в “ — и |

К & □ О4_ S )G >х °Х к о о о G ^ О )G Ю О я 5 и |

|

|

о о <о >5 |

инннэжвДнн |

ar |

ar |

рГ |

p^ рГ |

ОО |

аГ |

|

инннажвс1нно9вгэ |

рГ pi |

40 рГ |

|||||

|

HHlBhHHEnOBd |

oo 40 Pl |

04 Я |

p^ |

p^ рГ |

40 Р1 |

О |

|

|

ии!п01Хн1Э1Хэ10 |

40 |

oo |

04 рГ |

m |

рГ |

О4_ S |

|

|

% ‘кинвншгвяэ и иийь -эиииэ иээо аинаСвпаоз |

40 |

рГ |

04 |

ОО 04 |

pf |

||

|

6 о s х= S Я и g 4 о л С |

анннанигй'Х |

s |

04 |

V |

04 |

40 |

|

|

ouMiodo.'i |

oo 40 Pl |

40 |

CO |

OO |

04 |

||

|

BHHHahodosX |

s |

7! |

рГ |

40 |

Р1^ |

°2 |

|

|

cd е |

g a i я и X о о g XT C 8 a 22 to /-to to >x ° cd Щ xT x Э Си ° O 5 R8 g E я <> Й 3 4 40 -? О £ A ^ в a £ § ▻ ь ч 2 |

О cd xT О 5 5 ^ m S - & ^ 2 O xo G g XP d> Л °X Л ID p ti to- H -— <> cd pf 5 3 ^ g E S 40 4 S^Ifl ® S S Cxi к " m cxi S H to to Ш ox Щ cd 5 ^o g £ c |

о s ! £ ” § в § 1 а § to Р хО «V фГ 2 хО =х а^. а х О о cd G "^а 2L” g § в p s 5 p g ч Sax B К " >O m G 5 /-^ 9 G ® o>x cd G Pt 2 a 2 *^ 5 5 a S g c |

О S ^ 64 2\ S' 2" G 5 cd <^ 0 ч В to c £ в 5 w a 2 к н в ox 2 p S 4 G я- в В и о Р1 Я 5 о Я — О а о Щ 5 $ to И О' - - о ° а а я О< ° И тО — Р1 о ^ Ь 5 pi В ° В В — В to 2 |

а В o' ° я § X о 2 ° я с в в я ^, to в в х= L X £ 40 ^ >4 х^ а а « § las- о и S ^ g la g а |

в w 0 u в ^ Я Ч р. Р, в я НИЯ ЯРО 2 5е 8 8 S ^ Я S ^ S § 40 to в ® а а о S m о G Р S G 2 |

|

|

cd cd |

g 5 P H Cd s /--a И§ 2 О p 5 g S 2 4 5 ч B a |

, я g S 3 о E 2 *3 s *-Q o co g S S Ph cd G xto G 'x? S ^ § ^ §\ aS °^a OX oo о Cxi 0? . _ p< x—- cd "P CL G « G О « - cd P _ a g s § ^ V л m § g- r_ 5 hSa у |

64 4 cd cd О ® P ах о 2 5 5 ^ & I G Q ^ ^ 5 p G ^ xO g 3 ^ ° A H О cd G о G G xr p G p p ^—^ to VVHM — oo 2 2 я о X r~ „ „ 2 Ри =P ^ a a p c 40 в °° a ° « о В Xt m а я c § a — в s to. a |

Я ВАХ н S ^ я § =4 5 р я- яра'1 В В в о § О 124 к я в я а у В я В 5 й S Я Я Я я to в В Ч 2 у V - to 55 2 Р- ^ ^ G d 5 s |

64 Й cd О 8 8 А cd /—х в ^ 5 о qg а о § с G - - 1=1 ^ в ? S S 2 о к о 5 G р а 8 § 5 у в S в 5 в о s |

S СО У[ ^ 6 о G С Р ~—z Я И ^ S 5m ^ я з X s в ОХ Д Й S, cd 5 ugg В н в а |

|

|

’—1 |

Pl |

m |

хГ |

■D |

40 |

||

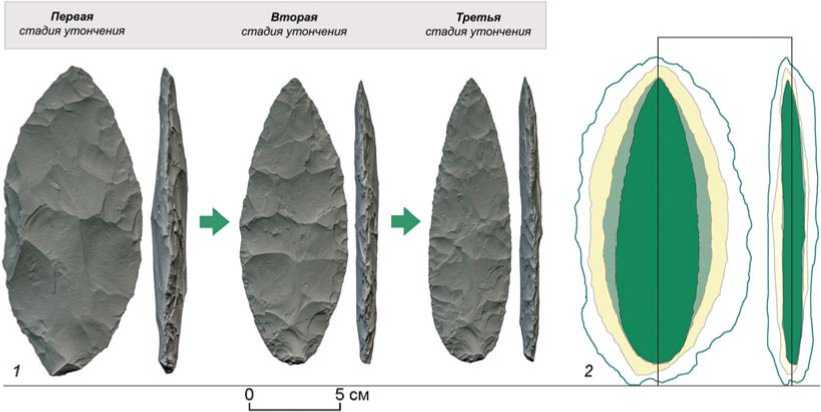

Рис. 2 . Результаты экспериментального моделирования процесса производства листовидного бифаса при использовании рогового отбойника (туф, долина р. Урсул) (по: [Белоусова и др. 2022]).

1 - 3П-модели форм после 1-го, 2-го и 3-го циклов вторичного утончения; 2 - схема редукции полезного объема - от преформы к готовому орудию.

меньше коротких снятий, реже представлены удлиненные. Метрические значения близки к вышеописанной группе сколов первичной оббивки и подготовки ребра, полученных посредством каменного отбойника, однако сколы группы выглядят крупнее (чаще демонстрируют выбросы в большую сторону по значениям длины и толщины, в обе стороны по индексу уплощенности). Те же тенденции демонстрируют и параметры остаточных ударных площадок (n = 68); значения пропорциональны общей метрике скола (крупные сколы имеют крупные площадки и наоборот). Доля отсутствующих остаточных ударных площадок составляет 32,0 %, часть площадок повреждена (13,7 %). Распространен дугообразный тип (25,9 %), менее представлены линейные (7,2 %), естественные (6,5 %), сегментовидные (5,0 %), подтреугольные (3,6 %), линзовидные (1,4 %) площадки; единичные сколы сохраняют подтрапециевидные или точечные площадки (по 0,7 %). Форма в плане преимущественно подтрапециевидная слабоскошенная (44,6 %) менее представлена в подтреугольном (8,6 %) виде. Огранки дорсальных поверхностей распределены следующим образом: частично естественные однонаправленные - 36,8 %, естественные - 21,0 %, однонаправленные -18,4 %, частично естественные би-направленные - 10,5 %, бинаправленные - 10,5 %, диагональные - 2,6 %.

Вторичное утончение (исходный вес изделия 556 г). Подготовка ударных площадок перед вторичным утончением (обобщенные данные по 1-3 циклу). В результате предварительной подготовки ударных площадок посредством отбойника № 3 была получена особая группа отходов производства (см. табл. 2) численностью 78 экз. (7,7 % от общего количества), весом 48 г (4,1 %). Визуально сколы похожи на утончающие снятия, однако имеют более стандартизированный облик и меньшие раз- меры (не более 40 мм в максимальном измерении). Для большей части целых снятий характерна подтрапециевидная, многоугольная или подтреугольная форма. Часть снятий подверглась фрагментации - в пределах средних показателей. Сколы в основной массе укороченных пропорций, немногим меньше коротких; удлиненные снятия встречаются редко, однако их доля выше, чем среди сколов утончения разных циклов. Остаточные ударные площадки (n = 42) относительно небольшие. По типу площадки выявлены следующие группы: отсутствующие (25,4 %), дугообразные (28,6 %), линейные (12,7 %), линзовидные (11,1 %), неопределимые (6,3 %), подтреугольные (4,8 %), точечные (3,2 %), подтрапециевидные (1,6 %). Форма площадок в плане часто слабоскошенная подтрапециевидная (36,5 %), в меньшей степени распространены слабоскошенные подтреугольные площадки (17,5 %). Преобладают однонаправленные дорсальные поверхности (45,6 %), затем следуют сколы с бинаправ-ленными спинками (21,6 %), другие огранки варьируют: неопределимые -13,9 %, гладкие - 6,3 %, диагональные, частично естественные однонаправленные - по 3,8 %, ортогональные - 2,5 %, перпендикулярные и естественные - по 1,3 %.

Цикл 1 (исходный вес изделия 487г). Подготовка площадок по ребру преформы осуществлялась малым каменным инструментом № 3 (см. табл. 1), снятие сколов утончения и быстрая подправка площадок перед ударами - роговым отбойником № 2. После выполнения утончающих снятий операции повторялись во встречном направлении. Сторона А (левый сектор) => сторона А (правый сектор) => сторона Б (правый сектор) => сторона Б (левый сектор) => сторона А (левый сектор).

По завершении первого цикла утончения были получены отходы производства (см. табл. 2) в количестве 45 экз. (4,5 % от общего числа), весом 218 г

(18,5 %). Преобладают целые сколы многоугольной формы. Среди фрагментов превалируют дистальные части сколов. Серия снятий сохраняет галечную корку на дорсальной поверхности либо в приплощадоч-ной зоне (34,1 %). В выборке представлены сколы разной величины. При этом самые крупные сколы производства бифаса, согласно медианным значениям длины, ширины и толщины, были получены в результате осуществления данного цикла вторичного утончения. Остаточные ударные площадки (n = 27), соответствующие по метрическим характеристикам размерным параметрам сколов (относительно широкие и глубокие), демонстрируют преобладание сегментовидных (24,4 %) форм, в равной степени представлены дугообразные, линейные, линзовидные, подтреугольные типы (по 9,8 %), единичные сколы сохраняют точечную площадку (2,4 %). В остальных случаях площадка либо отсутствует (26,8 %), либо является неопределимой (7,3 %). Форма в плане в основном подтрапециевидная слабоскошенная (19,5 %) или подтреугольная прямая (14,6 %). Превалируют дорсальные поверхности с однонаправленными (26,7 %) и бинаправленными (22,2 %) огранками, в равной степени представлены частично естественные однонаправленные и частично естественные бинаправ-ленные поверхности (по 20,0 %), на долю неопределимых приходится 6,7 %, один скол имеет частично естественную центростремительную огранку, один -полностью естественную поверхность (по 2,2 %).

Цикл 2 (исходный вес изделия 262 г) . Подправка площадок на ребре осуществлялась отбойником № 3, мелкая подправка края и снятие сколов утончения -инструментом № 4 (см. табл. 1). После реализации первого цикла возникла необходимость удаления залома, поэтому утончение сначала осуществлялось в центральной части изделия, затем - в верхней и в нижней зонах. Сторона А (правый сектор) => сторона Б (правый сектор) => сторона А (левый сектор, базальная часть => сторона А (правый сектор) (рис. 2).

Выборка отходов производства (см. табл. 2) на данной стадии составила 216 экз. (21,4 % от всего дебитажа) весом 117 г (9,9 %). Целые сколы средних и мелких размеров в основном многоугольной формы, часто плоские (минимальные медианные значения толщины сколов), но при этом показатели массивности варьируют. На данную выборку приходится наибольшее число симметричных снятий с совпадающей осью скалывания (табл. 3). Определенных тенденций по типу фрагментации не выявлено, представлены разные части сколов. Пропорции чаще короткие или укороченные, небольшую долю составляют удлиненные формы. Остаточные ударные площадки (n = 60) (см. рис. 1, 11-15 ) сколов выборки имеют самые миниатюрные пропорции, при этом более чем у трети отсутствуют (36,1 %), для значительной части неопределимы (18,5 %). Доминируют линзовидная (16,0 %), сегментовидная (8,4 %) и дугообразная

(7,6 %), немногим меньше представлены площадки с подтреугольной (6,7 %), подтрапециевидной (5,0 %) или линейной (1,7 %) морфологией. Форма в плане в большинстве случаев подтрапециевидная прямая (39,5 %). Дорсальные огранки преимущественно би-направленные встречные, реже однонаправленные -в зависимости от длины скола (см. рис. 1, 6-10 ).

Цикл 3 (исходный вес изделия 133 г) . На последнем этапе утончения ситуативное снятие сколов осуществлялось отбойником № 2 (см. табл. 1). Формообразование выполнялось с частичным уплощением. Общее число отходов производства (см. табл. 2) по окончании цикла составило 153 экз. (15,2 % от общего числа) весом 30 г (2,5 %). Большая часть целых сколов имеет многоугольную или подтрапециевидную форму. Фрагментация медиально-дистальная либо дистальная, реже продольная. Сколы представлены уплощенными снятиями средних размеров с укороченными или короткими пропорциями. Остаточные ударные площадки (n = 8) широкие, но с минимальными значениями глубины. Более чем в половине случаев отсутствуют (52,5 %), 17,4% приходится на неопределимые формы. Типы площадок распределены следующим образом: дугообразная и сегментовидная (по 13,0 %), линейная (4,3 %). Доминирует подтрапециевидная прямая форма в плане (30,4 %). Большинство дорсальных поверхностей сколов - однонаправленные (58,1 %), затем следуют бинаправленные (16,1 %) и диагональные (8,0 %) огранки, на долю ортогональных и радиальных поверхностей приходится по 4,8 %, перпендикулярных и неопределимых - по 3,2 %, гладких - 1,6 %.

Ретушь (исходный вес изделия 101 г). На финальном этапе роговым отбойником № 4 выполнялось отжимное ретуширование. Отходы производства (4,4 % от общего количества дебитажа) представлены чешуйками (сколы менее 10 мм в максимальном измерении) и обломками/осколками, вес 7 г (0,6 %) (см. табл. 2). Вес готового изделия составил 94 г (см. рис. 1, 5 ; 2).

Заключение

В результате исследования было установлено, что процесс производства симметричного и тонкого бифа-сиального орудия средних размеров может включать несколько этапов: в нашем случае понадобилась реализация первичной оббивки, трех циклов вторичного утончения и цикла ретуширования. В ходе вторичного утончения заготовка теряла ок. 85 % своего объема, уменьшаясь в среднем в 1,5-2 раза за цикл. Вес исходной отдельности уменьшился почти в 15 раз. Суммарно получен 441 скол, 463 обломка/осколка и 105 чешуек. Большая доля (по количеству и весу) отходов производства приходится на подготовку преформы и второй цикл утончения, далее следует дебитаж от второго цикла. Для всех сколов вне зависимости от стадии и цикла характерна несимметричная многоугольная или дивергентная (подтрапециевидная или подтреугольная) форма, короткие или укороченные пропорции, слабоизогнутый, реже прямой профиль. Удлиненные снятия единичны, их доля на стадиях отделки пропорционально уменьшается по мере реализации циклов, на стадии финального утончения и формообразования (цикл 3) вовсе отсутствуют.

На этапе черновой обработки получались в большинстве своем целые сколы коротких или укороченных пропорций с естественными или отсутствующими ударными площадками при использовании каменного отбойника, для рогового характерны дугообразные формы площадок. Метрические значения близки вне зависимости от типа инструментария, однако имеют немного большие размеры в случае применения рогового инструментария. Дебитаж подготовки остаточных ударных площадок перед реализацией утончающих снятий представлен более-менее стандартизированными уплощенными сколами до 40 мм в максимальном измерении, которые могут при первичном анализе рассматриваться как составляющая любой из групп отходов производства.

Большее сходство наблюдается со сколами второго и третьего цикла вторичного утончения (преимущественно дорсальные однонаправленные и бинаправ-ленные огранки). Наиболее плоские и одновременно длинные сколы с отсутствующими, неопределимыми, сегментовидными, относительно миниатюрными ударными площадками иллюстрируют утончающие снятия. Характерным признаком обозначенной группы являются дорсальные огранки с негативами однонаправленных или бинаправленных утончающих снятий (рис. 1, 6–10 ). Доля сколов утончения бифасов составляет 18,2 % от всех отходов производства, однако визуально диагностируемых сколов многим меньше, что демонстрируют и единичные находки среди археологических материалов.

Таким образом, бифасиальный дебитаж имеет довольно специфические параметры и диагностируемый облик, однако его различия по стадиям, а тем более по циклам утончения, на археологическом материале без применения методов ремонтажа будет иметь большую долю условности (по наличию галечной корки или метрическим параметрам). Обоснованность идентификации производственных актов, связанных с подготовкой двусторонних орудий, возрастает при использовании метода сырьевых единиц.

Экспериментальные исследования выполнены в рамках проекта РНФ № 20-78-10125-П «Динамика культурного развития и освоение человеком Алтая в начале верхнего палеолита: стратегии жизнеобеспечения, палеотехнологии, мобильность» (исполнители – Михиенко В.А., Федорченко А.Ю., Родионов А.М.). Анализ археологического материала реализован при поддержке проекта РНФ №19-18-00198 «Формирование культуры начального этапа верхнего пале- олита восточной части Центральной Азии и Южной Сибири: полицентризм или перенос культурных традиций вдоль северного пути распространения Homo sapiens в Азии».

Список литературы Отходы производства тонких бифасиальных наконечников начала верхнего палеолита Алтая: экспериментальные данные

- Белоусова Н.Е., Родионов А.М., Вишневский А.В., Федорченко А.Ю., Михиенко В.А., Селецкий М.В. "Тонкие" листовидные бифасы начала верхнего палеолита Алтая: технология, формообразование и каменное сырье // Stratum plus. Археология и культурная антропология. - 2022. - № 1. - С. 329-413. EDN: ZDGCGF

- Белоусова Н.Е., Рыбин Е.П., Федорченко А.Ю., Кулик Н.А. Листовидный бифас начала верхнего палеолита со стоянки Кара-Бом: технология, функция, контекст // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2019. - Т. XXV. - С. 7-11. EDN: IKQNVM

- Павленок К.К., Белоусова Н.Е., Рыбин Е.П Атрибутивный подход к реконструкции "операционных цепочек" расщепления камня // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. - 2011. - Т. 20, вып. 7: Археология и этнография. - С. 35-46. EDN: NQUHAD

- Шалагина А.В., Зоткина Л.В., Анойкин А.А., Кулик Н. А. Листовидные бифасы в комплексах начального верхнего палеолита Южной Сибири и севера Центральной Азии // Теория и практика археологических исследований. 2019. - № 2 (26). - С. 47-60. EDN: WYGROU