Отличительные особенности общественных движений городской агломерации

Автор: Саенко Виталий Николаевич, Лазарева Валерия Викторовна

Журнал: Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований @teleskop

Рубрика: Социология общественных отношений

Статья в выпуске: 2, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье теоретически и эмпирически изучены отличительные особенности общественных движений городской агломерации. В ходе анализа выявлены структурные, организационные и структурно-содержательные особенности общественных движений в социальных условиях городской агломерации. Проведено анкетирование участников общественных движений городской агломерации для выявления ценностно-мотивационных ориентиров как одной из ключевых отличительных особенностей. Результаты исследования могут быть использованы при формировании политики взаимодействия с общественными движениями при решении общественно значимых задач.

Общественные движения, городская агломерация, ценностно-мотивационные ориентиры, добровольцы, волонтерские объединения, цифровые технологии

Короткий адрес: https://sciup.org/142234169

IDR: 142234169 | УДК: 316.354.4

Текст научной статьи Отличительные особенности общественных движений городской агломерации

Деятельность общественных движений и волонтерских объединений на современном этапе широко распространена в городских агломерациях. Городская агломерация — это перечень всевозможных, крупных и мелких населенных пунктов, разрастающихся вокруг масштабного населенного пункта, которые образуются в результате урбанизации. Событийная

Саенко Виталий Николаевич – ассистент кафедры социологии и управления персоналом Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

Лазарева Валерия Викторовна – студент Факультета управления Санкт-Петербургского государственного экономического университета.

-

V. Saenko – assistant at the Department of Sociology and Personnel Management, Saint-Petersburg State Economic University.

-

V. Lazareva – student Faculty of Management of Saint-Petersburg State Economic University

© Саенко В.Н., Лазарева В.В. 2022.

направленность деятельности общественных движений является самой новой формой направления общественных движений и, тем не менее, большинство крупных массовых мероприятий сегодня не обходится без привлечения волонтерской помощи.

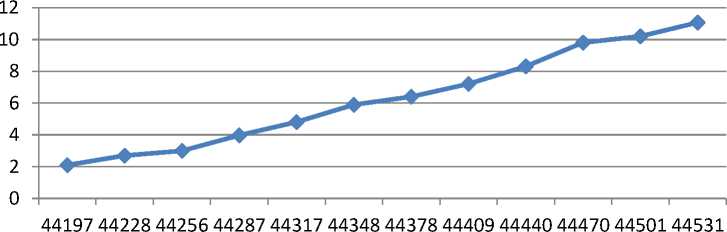

Популярность общественных движений в России умеренно и уверенно растет, так согласно докладу Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) общая численность граждан РФ, вовлеченных центрами поддержки добровольчества на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений в волонтерскую деятельность начиная с января 2021 года по декабрь 2022 года выросла с 2,01 млн. человек до 11,07 млн. человек [1] см. рис..

Рисунок 1. Прирост численности участников общественных движений среди граждан РФ

Например, конкурс на одно волонтерское место при проведении Олимпиады в 2014 году составил 8 человек [4]. Общее количество волонтеров, например в Санкт-Петербурге, приблизительно равно 50 тысяч человек согласно статистике с сайта муниципального округа измайловское [5]. Средний демографический портрет согласно инфографике из социальных сетей Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга представлен 68% женщин и 32% мужчин, а средний возраст волонтера составляет 29 лет [2]. На главную группу добровольцев Санкт-Петербурга подписано более 50 тысяч человек, что также подчеркивает общественный интерес и популярность общественного активизма.

Уникальностью практической деятельной общественных движений городской агломерации является использование цифровых технологий в социальном управлении, особенно в вопросах привлечения внимания к деятельности и общественно значимым вопросам. Руководители общественных движений используют для реализации своих целей привлечение информационных социальных инструментов.

Новейшие информационно-коммуникационные технологии оказывают все более существенное влияние на жизнь человека. Процесс глобальной информатизации развивается быстро и непредсказуемо. Тенденция глобализации информационного пространства, снятия национальных рамок в распространении информации, и как результат этого, стремительное увеличение ее объемов для каждого индивида, влияет на возникновение и обострение противоречия между нарастающей важностью упорядочивания информации и принципиальной, технологической ограниченностью возможностей этого упорядочивания. Расширение восприятия пределов возможного осмысления вызывает компенсаторную реакцию, заключающуюся, с одной стороны, в придании чрезмерного значения авторитетным мнениям, а с другой - в растущей склонности к интуитивным решениям. То есть происходит пере нацеливание субъекта, принимающего решение с приоритетного восприятия реальности на приоритетное восприятие мнений более авторитетных для него субъектов. Еще одним следствием внезапно возросшего информационного пространства является отсутствие необходимости убеждения, возникающая из-за абсолютизации коммуникационных мотиваций в сочетании с распространением дешевых и эффективных технологий формирования сознания. Таким образом происходит снижение, иногда полная утрата важности критического осмысления. Для субъекта информационного воздействия сомнение в правоте своих интересов неэффективно, потому как замедляет коммуникацию за счет познания и, потому как исчезает потребность в убеждении оппонента. Для объекта же информационного воздействия критическое осмысление навязываемой ему парадигмы становится практически недоступным. Все это происходит в условиях хаотичного информационного воздействия, при котором все участники общественных отношений являются одновременно и объектами, и субъектами различного количества воздействий. В результате мы можем наблюдать массовой отказ общества от критического осмысления в пользу стихийного, инстинктивного восприятия. Данные процессы имеют четкий социальнопсихологический и культурный подтекст. Проблема манипулирования становится проблемой высокой общественной значимости из-за приватизации средств массовой коммуникации, разрешение частного вещания в условиях глобализации и роста масштабов деятельности общественных движений лицам и дальнейшая активная разработка средств манипулирования сознанием и поведением человека. Особый риск этим процессам придают условия недоверия к формальным институтам общества. Таким образом, укрепляется противоречие между интересами государства, неспособного контролировать информационные потоки и общественное мнение, и субъектами манипуляции, защищающими свои личные интересы.

Еще одной особенностью общественных движений городской агломерации является ее структура. Формализированность общественных движений, является следствием федерального масштаба движений и преследует своей целью в первую очередь повышение управляемости деятельностью движения и его ресурсами. В данной структуре высшее и младшее руководство представлено в виде съезда, разделенного на центральный совет, председателя движения, центральную ревизионную комиссию, а также наблюдательного совета. Учитывая федеральный масштаб в структуре также присутствуют региональные и местные отделения, в которых присутствует свое общее собрание, состоящее из ревизора, совета, председателя и исполкома отделения. Именно региональные и местные отделения непосредственно взаимодействуют и влияют на участников движения и волонтеров.

В то время как в случае с упрощенной структурой субъект социального управления может находиться в составе высшего руководства или младшего менеджмента, то в случае со сложноорганизованными структурами он может находиться в составе одного из комитетов, быть председателем местного отделения. Иными словами, чем крупнее структура, тем больше оперативного простора для социального управления, в том числе для одновременного нахождения в одной структуре нескольких субъектов не связанных между собой.

Рассмотрим некоторые альтернативные возможные варианты представителей общественного движения. Так, например, одна из часто встречающихся вариаций высшего руководства представляет из себя некий коллективный постоянно действительный руководящий орган. Данный орган может быть представлен советом, который будет осуществлять свои полномочия в периоды между сборами членов движения вроде сборов, собраний, заседаний. Порядок заседаний, частота собраний регламентируются как правило в уставе общественного движения. Деятельность подобного коллегиального органа как правило заключается в утверждении планов и проверке соответствия их уставу, установлению квот для заседаний и съездов общественного движения, принятии решения о приемы новых членов общественного движения и контроль за соблюдением соответствия приема уставу, принятии решения об исключении членов общественного движения и контроль за соблюдением соответствия исключения уставу, создание юридических лиц в рамках общественного движения, а также об участии и формы участия их в рамках деятельности общественного движения, принятие решение о ликвидации созданных юридических лиц, взаимодействие с органами государственной власти по вопросам регистрации общественного движения (например о продлении деятельности общественного движения или о получении денежных средств или имущества от иностранных источников).[6]

Как видно из перечня возможной деятельности коллективного органа в нем присутствует ощутимый потенциал для манипулятивных процессов, особенно при создании юридических лиц и привлечении новых участников. Еще больший потенциал присутствует, по нашему мнению, в деятельности одного отдельно взятого руководителя общественного движения.

Помимо руководящего органа и руководителя в общественном движении может присутствовать ревизионный орган в лице ревизора или ревизионной комиссии общественного движения. Как правило деятельность ревизора строго формальна, оформляется в письменном виде и относится к контролю над финансово-хозяйственной деятельностью общественного движения. Ревизор является подотчетным по отношению к высшему руководству и занимается исполнением своих полномочий по необходимости. У ревизоров с одной стороны есть определенная власть над документацией общественного движения, поскольку они могу запрашивать и рассматривать необходимые им для выполнения своих обязательств документы объединения, с другой стороны, в остальной жизни общественного движения они официально они значимого места не занимают, поскольку не входят в состав прочих органов общественного движения и даже не являются штатными участниками.

Волонтерский корпус общественных движений городской агломерации часто имеет свою особенную молодежную структуру, в которой во взаимодействии участвуют четыре основных представителя: руководитель, менеджер волонтеров, "тим-лидер", рядовой волонтер.

Руководитель волонтерского корпуса является координирующим менеджером, который определяет задачи, функции, сроки и периоды выполнения задач, а также несет ответственность за результат проделанной работ. На руководителе лежит ответственность за обучение и развитие менеджеров.

Менеджер волонтеров отвечает за оперативное выполнение заданий от руководителя, формирует и транслирует задачи тим-лидерам, контролирует выполнение текущей работы, а также при необходимости адаптируется для решения нестандартных проблем. Менеджеры являются посредниками между руководством и волонтерами, координируют прием, отбор, обучение волонтеров в плане необходимых для деятельности движения функций.

Тим-лидеры координируют непосредственно работу своей команды и получают указания от менеджеров, распределяют задачи между рядовыми волонтерами, контролируют выполнение заданий во время работы и подотчетны менеджерам. Тим-лидеры происходят из волонтеров, которые обладают выраженными лидерскими качествами и способны управлять отрядами людей. Главная функция - коммуникация со своей группой волонтеров.

Рядовые волонтеры выполняют поручения тим-лидеров и советуются с тим-лидером при возникновении нестандартных ситуаций.

В методическом пособии [3], посвященном волонтерскому общественному движению "Мосволонтер" предлагается описание ролей в общественном движении, которое как и было сказано ранее подходит под классическую схему управления хотя и имеет свои нюансы. Так менеджер "Мосволонтера" это специалист, который отвечает за координацию и контроль супервайзеров, тим-лидеров и рядовых волонтеров. Менеджеры обеспечивают необходимые условия для всей волонтерской команды и обеспечивают взаимодействие между волонтерами и клиентами, занимаются привлечением внимания к волонтерской деятельности. Супервайзеры "Мосволонтера" являются аналогом менеджеров среднего звена в классической схеме управления общественных движений. В число их задач входит координация работы тим-лидеров и рядовых волонтеров во время работы над конкретным направлением или функцией. Супервайзеры отвечают за соблюдение необходимых условий для волонтеров на объектах в том числе условий взаимодействия между волонтерами и клиентами на объекте. Тим-лидер "Мосволонтера" схож с типовым тим-лидером общественных движений. В данном волонтерском объединении они занимаются организацией условий для повседневной деятельности рядовых волонтеров в рамках четко определенной функции, организуют рутинную систему взаимодействия, отвечают за свои команды волонтеров и за их действия и являются обычными волонтерами, которые прошли специальное управленческое обучение. Основная масса рядовых волонтеров представлена добровольцами, которые взаимодействуют друг с другом в рамках своей команды под руководством тим-лидера. Их задачи ограничиваются выполнением своих функций и помощью в организации мероприятий. Несмотря на это именно рядовыми волонтерами представлена самая большая масса всего общественного движения и именно они выполняют большую часть задач, которые не требуют высокой квалификации.

Целью создания общественных движений является решение какой-либо общественнозначимой политической, экологической, социальной и иной проблемы. Общественнополезными целями, которые преследуют общественные движения, могут быть: социальные, благотворительные, культурные, образовательные, научные, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, а также иные цели, направленные на достижение общественных благ.

Для выяления особенностей целевой направленности участников общественных движений было проведено эмпирическое исследование с репрезентативной выборкой представителей общественных движений, представленная 53 респондентами. Основной диагностический конструкт в используемой методике заключается в поиске субъективного отражения отношения человека в общественных движениях к актуальной для него мотивации, способствующей участию в общественных движениях.

Нами было выделено 6 групп мотивации: социальная, ценностная, материальная, профессиональная, личностная, а также культурная группа. В каждой из групп респонденты по шкале от 1 до 5 оценивали значимость для них тех или иных мотивов. В таблицах 1-6 отражены результаты анкетирования респондентов.

Опрос респондентов проводился среди молодежи возрастом от 18 до 30 лет. Среди порошенных более 62% проживают в крупной городской агломерации.

Таблица 1 – Социальная группа мотивов

|

Социальная группа |

|||||

|

Мотивы: |

Ответы респондентов по шкале от 1 до 5 |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

Страх неодобрения общества |

34,6% |

15,4% |

34,6% |

11,5% |

3,8% |

|

Обретение единомышленников, людей со схожим стилем жизни, убеждениями |

3,8% |

1,9% |

20,8% |

39,6% |

34% |

|

Поиск близких друзей |

7,5% |

18,9% |

20,8% |

26,4% |

26,4% |

|

Стремление обмениваться опытом |

5,7% |

5,7% |

22,6% |

30,2% |

35,8% |

Таблица 2 – Ценностная группа мотивов

|

Ценностная группа |

|||||

|

Мотивы: |

Ответы респондентов по шкале от 1 до 5 |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

Великодушие |

5.7% |

18,9% |

35,8% |

22,6% |

17% |

|

Доброта |

3,8% |

5,8% |

30,8% |

26,9% |

32,7% |

|

Сердоболие, жалость |

17% |

20,8% |

37,7% |

13,2% |

11,3% |

|

Любовь к людям |

5,7% |

5,7% |

41,5% |

17% |

30,2% |

|

Заботливость |

7,5% |

11,3% |

13,2% |

41,5% |

26,4% |

Таблица 3 – Материальная группа мотивов

|

Материальная группа |

|||||

|

Мотивы: |

Ответы респондентов по шкале от 1 до 5 |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

Желание заработать денег |

20,8% |

17% |

13,2% |

26,4% |

22,6% |

|

Страх материальной нищеты |

28,3% |

18,9% |

18,9% |

17% |

17% |

|

Стремление к материальной справедливости |

20,8% |

13,2% |

28,3% |

24,5% |

13,2% |

|

Получение подарков |

32,1% |

20,8% |

22,6% |

18,9% |

5,7% |

|

Получение справок, наград, свидетельств об участии в ОД/акции ОД |

28,3% |

15,1% |

28,3% |

20,8% |

7,5% |

Таблица 4 – Профессиональная группа мотивов

|

Профессиональная группа |

|||||

|

Мотивы: |

Ответы респондентов по шкале от 1 до 5 |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

Получение бонусов на учебе/работе |

11,3% |

11,3% |

17% |

37,7% |

22,6% |

|

Расширение социальных связей, полезных знакомств |

3,8% |

5,8% |

7,7% |

34,6% |

48,1% |

|

Получение льгот на основном месте работы |

30,8% |

11,5% |

21,2% |

19,2% |

17,3% |

|

Освоение новых профессиональных навыков |

1,9% |

5,7% |

20,8% |

26,4% |

45,3% |

|

Открытие новых карьерных перспектив, карьеризм |

7,7% |

7,7% |

19,2% |

21,2% |

44,2% |

Таблица 5 – Личностная группа мотивов

|

Личностная группа |

|||||

|

Мотивы: |

Ответы респондентов по шкале от 1 до 5 |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

Чувство превосходства |

26,4% |

11,3% |

37,7% |

15,1% |

9,4% |

|

Желание проявить себя, свои навыки, умения |

0% |

3,8% |

34% |

24,5% |

37,7% |

|

Поиск себя |

0% |

1,9% |

18,9% |

30,2% |

49,1% |

|

Желание справиться с лично проблемой через помощь другим |

26,4% |

15,1% |

24,5% |

26,4% |

7,5% |

|

Чувство вины, долга |

43,4% |

18,9% |

22,6% |

9,4% |

5,7% |

Таблица 6 – Культурная группа мотивов

|

Культурная группа |

|||||

|

Мотивы: |

Ответы респондентов по шкале от 1 до 5 |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

Следование традициям |

43,4% |

32,1% |

17% |

5,7% |

1,9% |

|

Выполнение семейных обязанностей |

45,3% |

15,1% |

17% |

18,9% |

3,8% |

|

Выполнение религиозного долга |

69,8% |

9,4% |

9,4% |

5,7% |

5,7% |

|

Желание быть полезным членом общества/коллектива |

7,5% |

9,4% |

24,5% |

30,2% |

28,3% |

|

Желание трудиться во благо своего города/района/народа/страны |

13,2% |

20,8% |

26,4% |

30,2% |

9,4% |

В ходе проведенного исследования были установлены отличительные особенности участников в области ценностей и мотивации вступления и участия в деятельности общественных движений, которые продиктованы принципиальными отличиями социальной среды городской агломерации. Респондентами чаще всего выделялись социальная,профессиональная и личностная группа мотивов. Что обусловлено осуществлением программы общественного развития на территории городской агломерации, которые призваны концентрировать усилия на тех общественных задачах, которые определяются как общественно значимые и для их решения существуют традиционные социальные институты и формируются новые, которые могут носить неформальный характер и самостоятельно определять приоритетность проблемы и способ ее решения.

Далее отразим обнаруженные структурно-содержательные особенности общественных движений дислоцирующихся в городской агломерации:

-

1. Предсказуемость мотивации, повышенная управляемость, внушаемость. Среда городской агломерации обуславливает мотивационную предсказуемость, управляемость и внушаемость участников общественных движений, поскольку для среды городской агломерации типично анонимное атомизированное и поверхностное коммуникативное взаимодействие среди жителей. Такие условия обеспечивают ограниченность надежных устойчивых коммуникантов за пределами семьи человека и повышенные возможности социальной мобильности и высокий информационный "шум".

-

2. Высокий уровень лояльности. Лояльность обеспечивается за счет снижения значимости социальных общностей, многообразия стереотипов, снижения традиционных ценностей семьи и религии, постоянного роста населения на фоне которых общественное движение может предложить удовлетворение потребностей в единомышленничестве, единстве, идентичности, что повышает уровень авторитета общественного движения в вопросах формирования поведенческих установок. В общественных движениях также присутствуют технологии поощрения, которые могут быть направлены на закрепление определенных установок и установления эмоциональной и когнитивной привязанности участников к определенным нормам и установкам и руководителям.

-

3. Добровольность участия, неформальный характер организации деятельности общественынх движений. Недоверие населения, особенно его молодежной части, к формальным социальным институтам в среде городской агломерации создает благоприятные условия для формирования неформальных объединений, предлагающих альтернативу в решении общественно значимых задач и конкурирующих за человеческие ресурсы с формальными организациями. Будучи общественным объединением без установленного механизма членства общественное движение обеспечивает полную добровольность участия в нем и, более того, условную материальную бескорыстность, поскольку не оно не предусматривает вручения материальных средств за участие в его деятельности.

-

4. Качество, количество и скорость передачи информации. В городской среде наибольшая концентрация одновременно как самих новых информационных технологий, так и доли населения, которая уверенно владеет навыками их использования и активно использует в своей повседневной жизни. Наличие информационных технологий и высокая плотность населения обеспечивает общественным движениям возможности по всестороннему сетевому распространению своих идей, позволяет освещать свою деятельность на миллионные аудитории. моментально передавать информацию своим участникам для привлечения их к определенным общественным акциям. Отличительной особеннностью в городской агломерации является охват аудитории и скорость передачи информационных сообщений, с дальнейшей трансляцией далее уже самими реципиентами сообщений за счет "вирусности" цифровой информации.

-

5. Неформальные харизматичные лидеры, специальная атрибутика. Социальный механизм воздействия на сознании в общественных движениях городской агломерации включает в себя: формирование идентичности, основанной на ассоциации с ценностями и идеалами общественного движения, устаноление близких доверительных отношений между участниками, в том числе по отношению к руководству движения, что обеспечивается за счет наличия и продвижения специльной атрибутики и символов принадлежности к общественному движению, а также роли личности руководителей в деятельности и ее популяризации, которая является авторитетной и эталонной в общественном сознании.

Таким образом можно подытожить, что ключевые особености общественных движений городской агломерации детерминированы как внешними, так и внутренними социальными условиями. К внутренним относятся: использование цифровых социальных технологий для достижения целей общественных движений, сложная структура социального управления, организационное устройство, ценностно-мотивационный ориентиры, лежащие в основе причин вступления и участия в деятельность общественных движений, использования социальных технологий манипуляции сознанием в руководстве деятельностью общественных движений, структурно-содержательные особенности объединений. К внешним относятся: массовое отвыкание общества от критического мышления в пользу инстинктивного из-за проблемы возрастающей тенденции к манипулированию, специфика городской социальной среды, взаимодействие между разнонаправленными социальными институтами на территории городской агломерации. в особенности дублирование и концуренция за определенные человеческие ресурсы и функцию по решению общественно значимых задач.

Список литературы Отличительные особенности общественных движений городской агломерации

- Единая межведомственная информационно-статистическая система [Электронный ресурс] // URL: https://www.fedstat.ru/indicator/61193 (дата обращения: 20.04.2022).

- Инфографике Центра городских волонтеров Санкт-Петербурга [Электронный ресурс] // URL: https://www.economy.gov.ru/material/dokumenty/doklad_o_razvitii_dobrovolchestva_v_rossiyskoy_federacii_v_2019_godu.html (дата обращения: 24.04.2022).

- Килина А.Г., Кондаранцева К.А. Путеводитель по миру волонтерства. - М.: ГБУ города Москвы "Мосволонтёр", 2018. - 112 с. (с. 50).

- Олимпийский комитет России [Электронный ресурс] // URL: http://olympic.ru (дата обращения: 25.04.2022).

- Сайт муниципального округа измайловское [Электронный ресурс] // URL: https://vk.com/volunteerspb (дата обращения: 29.04.2022).

- Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "О некоммерческих организациях" [Электронный ресурс] // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/87a16eb8a9431fff64d0d78eb84f86accc003448/ (дата обращения: 29.04.2022).