Отношение к болезни в семьях детей с деформациями позвоночника

Автор: Гречаный Северин Вячеславович, Гуренич Алексей Дмитриевич, Наумов Денис Георгиевич, Мушкин Александр Юрьевич

Журнал: Гений ортопедии @geniy-ortopedii

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 6 т.27, 2021 года.

Бесплатный доступ

Актуальность. Анализ психоэмоционального состояния детей, страдающих деформациями позвоночника, демонстрирует высокую степень дисфункциональности механизмов как личностного, так и внутрисемейного регулирования. Количество публикаций, посвященных данной проблеме, ограничено. Цель. Многомерная психометрическая оценка отношения родителей к болезни детей с деформациями позвоночника и ее связи с психологическими характеристиками пациентов. Материалы и методы. Изучены результаты анкетирования 45 пациентов, оперированных по поводу деформаций позвоночника различной этиологии, в возрасте от 7 месяцев до 17 лет включительно и их родителей. В качестве инструментов обследования использованы валидизированные опросники, в т.ч. опросник «ДОБР», FACES-3, SDQ и DERS. С учетом возраста пациентов сформированы две группы исследования, младшая (до 6 лет включительно) и старшая (от 7 до 17 лет включительно). В группах исследования проведен межгрупповой и корреляционный анализ. Результаты. Многомерный анализ позволил вывить следующие закономерности: родители детей с деформациями позвоночника склонны преуменьшать тяжесть состояния ребенка, пренебрегать необходимостью соблюдения лечебно-охранительного режима в послеоперационном периоде, что больше характерно в отношении детей старшей возрастной группы (р = 0,001). Родители стремятся к максимальной степени внутрисемейной сплоченности, однако не обладают необходимыми знаниями для ее достижения. Развитие эмоциональных проблем и трудности социальной адаптации больше характерны для детей старшей возрастной группы (р = 0,031). Заключение. Ключевой причиной разбалансировки внутрисемейного функционирования является отсутствие у родителей необходимого уровня знаний о заболевании ребенка. Проведение терапевтической интервенции и разъяснительная работа с родителями позволит улучшить психоэмоциональное состояние семьи в целом и снизит дезадаптацию детей с деформациями позвоночника в послеоперационном периоде.

Деформация позвоночника, дети, психоэмоциональный дефицит, психокоррекция

Короткий адрес: https://sciup.org/142231595

IDR: 142231595 | УДК: 616.711-007.5:159.9.072 | DOI: 10.18019/1028-4427-2021-27-6-767-772

Текст научной статьи Отношение к болезни в семьях детей с деформациями позвоночника

Изучение психологических аспектов лечения и реабилитации детей с деформациями позвоночника является трудной и малоизученной областью на стыке психологии и вертебрологии. Показано, что развитие психоэмоционального дистресса наряду с вертеброгенным болевым синдромом, легочной дисфункцией и косметическим дефицитом значимо ухудшает качество жизни не только ребенка, но и членов его семьи [1–4]. Такие пациенты демонстрируют менее позитивные взгляды на жизнь, страдают от низкой самооценки и испытывают большие трудности в общении со сверстниками [5–9].

Исследование психосоциального статуса детей в возрасте от 6 до 18 лет с диагностированным “ранним сколиозом” свидетельствует о более высокой распространенности депрессивных и тревожных симптомов, а также дисфункциональность большинства сфер повседневной жизни в сравнении со здоровыми ровесниками [10]. В свою очередь, у 32 % подростков с идиопатическим сколиозом, по данным опросника BASC-2 (“система оценки поведения детей”), отметили клинически значимое снижение баллов, по крайней мере, по одной из субшкал [11].

Выявление и устранение негативных аспектов психосоциального функционирования у детей с деформациями позвоночника способствует улучшению результатов лечения. Среди инструментов оценки психологического статуса в данной группе пациентов наиболее распространены следующие: шкала катексиса тела (степень удовлетворенности / неудовлетворенности отдельными частями), «BCS»), опросник качества жизни для детей («PedsQL»), детский опросник депрессии («CDI»), опросник самооценки Пирса-Харриса («PH-SEQ») и детский опросник тревожности [12, 13].

В настоящее время существуют противоречивые взгляды на позицию родителей в вопросах психоэмоциональной оценки детей с деформациями позвоночника: с одной стороны, родители болезненно воспринимают имеющийся у ребенка морфологический дефект, с другой, они склонны к переоценке переживаемого уровня стресса ребенком или вовсе не знают об имеющихся сопутствующих эмоциональных и поведенческих проблемах [14–17].

Несмотря на очевидную значимость семейного фактора для лечения и реабилитации, количество пу- бликаций, целостно затрагивающих все аспекты изучаемой проблемы, в настоящее ограничено. Анализ базы данных PubMed по ключевым словам «pediatric spine deformities», «family psychology» за период с 1987 по 2021 г. позволил выявить лишь 12 источников.

Цель работы – многомерная психометрическая оценка отношения родителей к болезни детей с деформациями позвоночника и ее связи с психологическими характеристиками пациентов (поведенческий профиль и эмоциональная регуляция) и семьи (семейная сплоченность / адаптация) для выявления основных тенденций обозначенной проблемы и формулировки направлений психокоррекционной и психообразовательной работы.

Данное исследование является пилотным, поскольку предполагает предварительную оценку затронутой проблемы, включает в себя пациентов с широким перечнем диагнозов, объединенных единым признаком (наличие вертебральной деформации, подтвержденной лучевыми данными), и охватывает широкий возрастной диапазон (дети и подростки от 7 месяцев до 18 лет).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование проведено на базе Клиники детской хирургии и ортопедии ФГБУ СПб НИИ фтизиопуль-монологии. Набор клинического материала выполнен с октября 2020 г. по январь 2021 г. в режиме онлайн-тестирования. На этапе планирования работы разработана форма информированного согласия, заполняемая родителями пациентов.

Определение необходимого числа наблюдений проведено с применением метода Sample Size Calculation, при доверительном уровне 95 %, доверительном интервале 15 % и ориентировочном количестве ежегодно регистрируемых детей с деформациями позвоночника в РФ, соответствующем 30 тыс. случаев [18, 19].

Критерии включения:

-

• операция, проведенная по поводу деформаций позвоночника различной этиологии;

-

• возраст пациентов ≤ 18 лет;

-

• согласие родителей и ребенка (старше 14 лет) на включение в исследование.

Критерии исключения:

-

• отсутствие технической возможности заполнять опросники в онлайн-режиме;

-

• сроки послеоперационного катамнеза ≤ 3 мес.;

-

• непонимание смысла вопросов.

Итоговую когорту составили 45 пациентов, первично оперированных в возрасте от 7 месяцев до 18 лет, M – 6 лет 5 месяцев (Me 4 года 8 месяцев). С учетом гендерного распределения обследованы 27 мальчиков (60 %) и 18 девочек (40 %) ( х² = 1,800, р = 0,180 ). Средний возраст мальчиков составил 6 лет (Me 4 года 6 месяцев), девочек – 7 лет (Me 5 лет) ( t = -0,697, p = 0,490 ).

Для объективизации оценки отношения родителей к заболеванию детей все пациенты были распределены на 2 возрастные подгруппы: младшую (от 0 до 6 лет, 28 чел., 62,2 %) и старшую (от 7 до 17 лет, 17 чел., 37,8 %) ( х² = 2,689, р = 0,101 ).

Исследование одобрено локальным этическим комитетом ФГБУ СПб НИИФ Минздрава России.

Инструменты обследования:

-

• опросник «отношения к болезни ребенка» (ДОБР) – состоит из 40 пунктов-утверждений, степень согласия с которыми оценивается по 6-балльной шкале (от -3 до +3) [20];

-

• опросник «шкала семейной адаптации и сплоченности» (FACES-3) – направлен на изучение 2-х основных фундаментальных характеристик семейного функционирования: семейной адаптации и сплоченности [20];

-

• опросник «сильных сторон и трудностей» («Strengths and Difficulties Questionnaire», SDQ) – оценивает такие поведенческие характеристики детей и подростков как эмоциональное реагирование, гиперактивность, проблемы со сверстниками и др. [20];

-

• шкала «трудностей эмоциональной регуляции» («The Difficulties in Emotion Regulation Scale», DERS) – использовалась русскоязычная адаптированная версия у детей только старшей возрастной группы [21].

Оценка результатов опроса выполнена специалистом в области психического здоровья детей, имеющим квалификацию “врач-психиатр” и “клинический психолог”. Опыт работы специалиста более 30 лет.

Общая характеристика обследованных пациентов Распределение детей с учетом этиологии основного заболевания представлено в таблице 1.

Наибольшее количество пациентов оперированы по поводу врожденных деформаций позвоночника ( х² = 3,756, р = 0,053 ). Значимого различия между диагнозом и полом ребенка выявлено не было ( х² = 2,594, р = 0,458 ).

Статистический анализ проведен в программе «Statistical Package for the Social Sciences» (SPSS), версия 22.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). Проверка на нормальность распределения исследуемых параметров – с помощью метода описательной статистики (гистограмма с нормальной кривой распределения) и по критерию Колмогорова-Смирнова. Для всех количественных параметров уровень двусторонней значимости составил p < 0,01, что свидетельствует о ненормальности их распределения, в связи с чем результаты представлены в виде М ± m и Me (min, max). Для оценки статистической значимости различий количественных параметров использовали U-критерий Манна– Уитни, качественных – χ ² Пирсона. Для оценки силы и значимости межгрупповых связей применяли метод ранговой корреляции Спирмена. Различия расценивали как значимые при двустороннем p < 0,05.

Таблица 1

|

Диагноз |

Всего |

Мальчики |

Девочки |

|

Врожденные пороки развития и аномалии, в т.ч. сколиоз, кифоз, кифосколиоз, полупозвонки |

29 (64,4 %) |

17 (37,8 %) |

12 (26,7 %) |

|

Последствия инфекционного процесса, в т.ч. туберкулезный и БЦЖ-спондилит, неспецифический спондилит, спондилит на фоне перенесенного позднего сепсиса новорожденных (LONS) |

7 (15,6 %) |

3 (0,07 %) |

4 (0,09 %) |

|

Переломы позвонков |

2 (4,4 %) |

2 (0,04 %) |

– |

|

Деформации иной этиологии: спондилолистез, синдром Горхема-Стоута, небактериальный спондилит |

7 (15,6 %) |

5 (0,11 %) |

2 (0,04 %) |

|

45 (100,0 %) |

27 (60,0 %) |

18 (40,0 %) |

Распределение пациентов по этиологичекому фактору

РЕЗУЛЬТАТЫ

Изучение отношения родителей и детей к болезни.

Опросник «отношения к болезни ребенка»:

-

1) шкала «Интернальность» – преобладание экстер-нального отношения родителей к болезни ребенка. Заболевание воспринимается как состояние, зависящее от объективных обстоятельств. Родители не склонны считать, что они могут влиять и контролировать болезнь, не склонны переживать ответственность за ее проявления и винить себя в случае неблагоприятного течения;

-

2) шкала «Тревога» – преобладание беспокойства и озабоченности родителей, а также отсутствие ясного представления об исходе и последствиях деформации позвоночника у ребенка;

-

3) шкала «Нозогнозия» – преуменьшение родителями тяжести заболевания, недооценка объективных последствий болезни;

-

4) шкала «Контроль активности» – преуменьшение родителями значимости лечебно-охранительного режима и предписываемых ограничительных мер, более выраженная в старшей возрастной группе ( р = 0,001 );

-

5) шкала «общей напряженности» – превалирование спокойного, уравновешенного отношения родителей к заболеванию ребенка, низкий уровень психического напряжения и гипоэргическая позиция, отсутствие актив-

- ного поиска новых путей решения проблемы.

Опросник «шкала семейной адаптации и сплоченности»:

-

1) шкала «Сплоченность» и «Адаптация» – семьи больных вне зависимости от возраста ребенка отличали относительно схожие механизмы функционирования и характеризовались сцепленным, то есть экстремальным уровнем взаимодействия. Родители стремились к максимальной степени внутрисемейной сплоченности, однако демонстрировали отсутствие соответствующих знаний для ее реализации (не отмечено устоявшихся привычек, семейных правил, постоянства и стабильности эмоциональных отношений);

-

2) шкала «Эмоциональные проблемы» – более высокие показатели отмечены в старшей возрастной группе ( р = 0,031 ).

В целом, семейная система соответствовала полу-функциональному (разбалансированному) уровню и, согласно материнским устремлениям (идеальная сплоченность, представление о «должном»), тяготела к дисфункциональному (экстремально разбалансированному) взаимодействию.

Сводные показатели тестирования по опросникам представлены в таблице 2.

Таблица 2

Показатели тестирования по шкалам

|

Шкала |

Все обследуемые (n = 45) Младшие (n = 28) Старшие (n = 17) |

р |

||

|

Me [25 %; 75 %] (min-max) |

||||

|

Опросник «отношения к болезни ребенка» (ДОБР) |

||||

|

Интернальность |

2,00 [-2,00; 5,50] (-8, 12) |

2,50 [-2,00; 5,50] (-8, 9) |

2,00 [-2,00; 7,00] (-8, 12) |

р = 0,071 |

|

Тревога |

3,00 [-1,50; 9,50] (-18, 22) |

0,50 [-2,75; 9,50] (-8, 16) |

5,00 [-0,50; 9,50] (-18, 22) |

р = 0,332 |

|

Нозогнозия |

-2,00 [-7,00; 5,00] (-22, 13) |

-3,50 [-6,75; 3,00] (-16, 9) |

-1,00 [-10,00; 7,00] (-22, 13) |

р = 0,946 |

|

Контроль активности |

-9,00 [-15,00; -4,00] (-28, 16) |

-8,00 [-14,00;-2,25] (-28, 16) |

-12,00 [-20,00; -6,50] (-28, 8) |

р = 0,001 |

|

Общая напряженность |

-1,50 [-4,75; 2,25] (-14,75, 10,25) |

-1,50 [-4,75; 2,00] (-10,50, 7,50) |

-1,00 [-4,6250; 2,25] (-14,75, 10,25) |

р = 0,431 |

|

Опросник «шкала семейной адаптации и сплоченности» (FACES-3) |

||||

|

Сплоченность реальная |

41,00 [35,50; 46,50] (23–50) |

41,00 [34,50; 47,50] (23–50) |

41,50 [36,00; 43,75] (27–49) |

р = 0,649 |

|

Адаптация реальная |

33,50 [30,25; 37,00] (26–41) |

32,00 [30,00; 36,00] (26–41) |

36,00 [31,50; 38,50] (28–41) |

р = 0,114 |

|

Сплоченность идеальная |

48,00 [43,25; 50,00] (27–50) |

48,00 [44,00; 49,00] (27–50) |

47,00 [41,00; 50,00] (29–50) |

р = 0,981 |

|

Адаптация идеальная |

38,00 [33,50; 41,00] (29–50) |

37,50 [33,25; 40,00] (29–44) |

38,00 [33,00; 41,50] (29–50) |

р = 0,639 |

|

Опросник «сильных сторон и трудностей» (SDQ) |

||||

|

Эмоциональные проблемы |

2,00 [1,00; 4,00] (0–6) |

2,00 [1,00; 3,00] (0–6) |

3,00 [2,00; 5,00] (0–6) |

р = 0,031 |

|

Поведенческие проблемы |

2,00 [2,00; 3,00] (0–7) |

2,00 [2,00; 3,75] (1–7) |

2,00 [2,00; 3,00] (0–6) |

р = 0,835 |

|

Гиперактивность |

4,00 [3,00; 5,00] (1–7) |

5,00 [3,00; 6,00] (1–7) |

3,00 [2,00; 4,00] (1–5) |

р = 0,007 |

|

Проблемы со сверстниками |

4,00 [3,00; 5,00] (1–8) |

4,00 [3,00; 5,00] (1–8) |

4,00 [3,50; 5,50] (3–8) |

р = 0,351 |

|

Просоциальное поведение |

6,00 [5,00; 7,00] (2–9) |

6,00 [5,00; 7,00] (2–9) |

7,00 [5,00; 8,00] (3–9) |

р = 0,166 |

|

Шкала «трудностей эмоциональной регуляции» (DERS), только старшая подгруппа (n = 17) |

||||

|

Неприятие эмоциональных реакций |

12,00 [10,00; 18,50] (10–23) |

|||

|

Трудности, связанные с целенаправленным поведением |

13,00 [10,75; 17,25] (8–22) |

|||

|

Трудности управления импульсами |

12,00 [10,00; 19,00] (8–26) |

|||

|

Осознанность эмоций |

17,00 [14,00; 20,25] (13–28) |

|||

|

Дефицит стратегий регуляции эмоций |

19,00 [14,50; 26,50] (12–29) |

|||

|

Понимание своих эмоций |

13,00 [10,75; 14,25] (10–18) |

|||

Корреляционный анализ

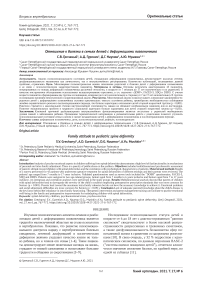

Наиболее значимые корреляции в младшей подгруппе касаются сильной прямой связи шкалы «контроль активности» со шкалами «идеальная семейная адаптация» ( ρ = 0,936) и «поведенческие проблемы» ( ρ = 0,719).

Шкала «реальная семейная сплоченность» прямо коррелировала с выраженностью «гиперактивности» ( ρ = 0,740) и «просоциального поведения» ( ρ = 0,894), а шкала «идеальная семейная сплоченность» – с «эмоциональными проблемами» ( ρ = 0,968) и «проблемами со сверстниками» ( ρ = 0,878).

Из представленного видно, что большая часть значимых корреляций затрагивает шкалы семейной сплоченности / адаптации, что свидетельствует о ведущей роли семейного фактора в адаптации пациентов к заболеванию.

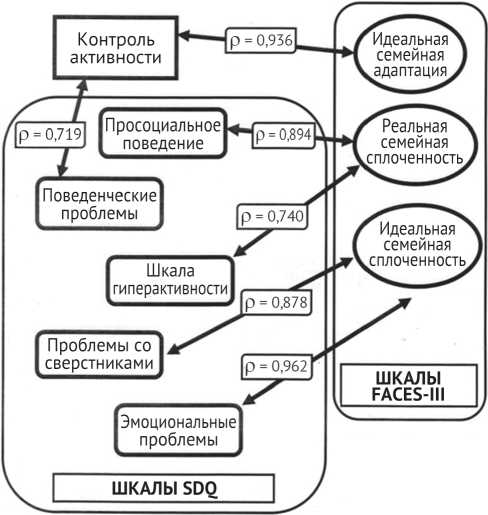

В старшей подгруппе значимые корреляции выявлены между шкалой «интернальность» и «проблемы со сверстниками» ( ρ = -0,805). Последняя, в свою очередь, имела сильную связь со шкалой «понимание своих эмоций» ( ρ = 0,735). Шкала отношения к болезни «тревога» прямо коррелировала с типом эмоциональной дизрегуляции «трудности, связанные с целенаправленным поведением» ( ρ = 0,722).

Таким образом, у старших детей две важных составляющих отношения к болезни обнаружили взаимосвязи с поведенческой характеристикой и способом эмоциональной регуляции.

Схематическое изображение межгрупповых корреляционных связей в младшей и старшей возрастных группах представлено на рисунках 1 и 2.

Рис. 1. Корреляционные связи в младшей возрастной группе

Рис. 2. Корреляционные связи в старшей возрастной группе

ОБСУЖДЕНИЕ

Многомерная психометрическая оценка отношения родителей к проблеме деформации позвоночника у детей является неотъемлемой частью комплексного подхода в лечении данной группы заболеваний [22–27]. Зачастую вертебрологи фокусируют внимание исключительно на хирургических “вопросах” лечения ребенка, оставляя за рамками интереса работу с родителями [28–30]. При этом именно аспекты внутрисемейного взаимодействия играют ключевую роль в социальной адаптации и функциональной реабилитации детей в послеоперационном периоде.

Поскольку предыдущие работы по этой теме были сконцентрированы на связи семейного фактора с тревожными и депрессивными проявлениями [4], самооценкой [10], косметическим восприятием морфологического дефекта [12], следует отметить, что данное исследование является одним из первых, направленных на изучение отношения родителей к болезни при деформациях позвоночника у детей. Новым является использование таких оценочных критериев как семейная сплоченность и адаптация (опросник FACES-3), показавшая значимые корреляции с поведенческими характеристиками детей в подгруппе дошкольного возраста. Для школьников выявленные статистически достоверные связи затронули такую важную психологическую составляющую формирующейся личности как способность эмоциональной регуляции (методика DERS).

В ходе исследования получены важные закономерности, касающиеся отдельных составляющих отношения к болезни. Так, выраженность интернального контроля, при котором родитель переживает повышенную ответственность за болезнь ребенка, оказалась связана с проблемами взаимоотношения ребенка со сверстниками, а тревога в связи с заболеванием ребенка прямо коррелировала с трудностями целенаправленного поведения.

Поскольку как интернальный контроль, так и тревожное отношение к болезни ребенка являются разновидностью воспитательной гиперопеки, то можно предположить, что обнаруженные высокие цифры семейной адаптации, в том числе и в старшей подгруппе, также являются своеобразным проявлением родительского отношения к заболеванию ребенка. В данном случае это естественная реакция родителей, возникшая в ответ на проблемы со здоровьем ребенка, а в дальнейшем – укоренившаяся линия поведения, проявляющаяся, в частности, готовностью подчинить все свои интересы потребностям больного, подстроиться под него при решении важных вопросов. При очевидной пользе такого подхода, он все же имеет негативные тенденции, заключающиеся в высоком уровне эмоционального напряжения и быстром истощении ресурсов совладающего поведения (копинг).

Наиболее важным и очевидным выводом для практического специалиста, вытекающим из результатов исследования, является дефицит у родителей информации, касающийся объективных сведений о заболевании. Особенно выражен дефицит знаний, касающийся лечебно-ограничительного режима. В эпоху, когда пациенты и их родственники предъявляют все более возрастающие требования к результатам оперативного лечения, это однозначно свидетельствует о необходимости проведения образовательной работы с родителями, направленной на предоставление объективных сведений о данной патологии, а, возможно, и внедрение стандартных обучающих программ для родителей. Данное заключение подтверждается результатами исследования восприятия морфологического дефекта детьми и их родственниками, согласно которым рентгенографические и физические показатели деформации мало коррелируют с представлениями пациентов и родителей о внешнем виде, из-за чего они не всегда остаются согласны с косметическим исходом операции [23].

Выявленные в рамках настоящего исследования особенности эмоциональной регуляции позволяют также сформулировать стратегии для терапевтического вмешательства, направленные на психокоррекцию следующих семейных характеристик: семейная сплоченность, адаптация, эмоциональное напряжение и другие.

ВЫВОДЫ

-

1. Отношение родителей к болезни детей с деформациями позвоночника в период послеоперационного наблюдения формируется без учета объективных сведений о заболевании. Особенно выражен дефицит знаний, касающийся лечебно-ограничительного режима, что однозначно свидетельствует о необходимости образовательной работы с родителями, направленной на предоставление объективных сведений о патологии и внедрение стандартных обучающих программ для родителей.

-

2. Для семей детей с деформациями позвоночника характерен разбалансированный уровень функционирования, в т.ч. экстремальный уровень семейной адаптации хаотического типа, способствующий развитию выраженного семейного стресса.

-

3. Значимость роли семейного фактора в послеоперационной реабилитации и адаптации детей с деформациями позвоночника подтверждается многочисленными сильными корреляционными связами между характеристиками семейного функционирования (сплоченность и адаптация) и различными аспектами отношения родителей к болезни детей, характеристиками поведения детей и ведущими типами эмоциональной регуляции, то есть комплексными составляющими психического здоровья пациентов.

-

4. Задачи психотерапевтической интервенции сводятся к разъяснительной работе с родителями, направленной на критическое осознание ошибочности выбранных установок, в частности, отказу от перманентного контроля, фиксации на состоянии ребенка, взаимодействии по типу психологической «сфокусированности» на его потребностях. Необходимо установление психологически безопасных границ общения с ребенком, обеспечивающих оптимальное соотношение свободы и ответственности.

Ограничения исследования

-

1. Широкий возрастной диапазон обследованных пациентов.

-

2. Отсутствие группы сравнения детей, страдающих другими заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

-

3. Предварительно-пилотный характер исследования, не ставивший перед нами задачу валидизации разработанных практических рекомендаций психотерапевтической интервенции.

Перспективы затронутого в статье направления исследований заключаются в применении более узких критериев отбора, использовании групп сравнения в виде пациентов с другими нозологическими формами и в оценке эффективности применяемых методов психотерапевтической интервенции.

Список литературы Отношение к болезни в семьях детей с деформациями позвоночника

- Kuznia A.L., Hernandez A.K., Lee L.U. Adolescent idiopathic scoliosis: Common questions and answers // Am. Fam. Physician. 2020. Vol. 101, No 1. P. 19-23.

- Body image in idiopathic scoliosis: a comparison study of psychometric properties between four patient-reported outcome instruments / A. Matamalas, I. Bagó, E. D'Agata, F. Pellisé // Health Qual. Life Outcomes. 2014. Vol. 12. P. 81. DOI: 10.1186/1477-7525-12-81.

- Case report: conservative treatment of adolescent idiopathic scoliosis can alter the perception of verticality. A preliminary study / N. Zagalaz-Anula, F. León-Morillas, J.A. Andradre-Ortega, AJ. Ibáñez-Vera, S.L. de Oliveira-Sousa, R. Lomas-Vega // Front. Pediatr. 2021. Vol. 25, No 8. P. 609555. DOI: 10.3389/fped.2020.609555.

- Psychological profile of children who require repetitive surgical procedures for early onset scoliosis: is a poorer quality of life the cost of a straighter spine? / C. Aslan, Z.D. Olgun, E.S. Ertas, S. Ozusta, G. Demirkiran, F. Unal, M. Yazici // Spine Deform. 2017. Vol. 5, No 5. P. 334-341. DOI: 10.1016/j.jspd.2017.03.007.

- Children's and parents' perspectives of health-related quality of life in newly diagnosed adolescent idiopathic scoliosis / N. Kontodimopoulos, K. Damianou, E. Stamatopoulou, A. Kalampokis, I. Loukos // J. Orthop. 2018. Vol. 15, No 2. P. 319-323. DOI: 10.1016/j.jor.2018.02.003.

- Qadeer R.A., Ferro M.A. Child-parent agreement on health-related quality of life in children with newly diagnosed chronic health conditions: a longitudinal study // International Journal of Adolescence and Youth. 2017. Vol. 23, No 1. P. 1-10. DOI: 10.1080/02673843.2017.1297242.

- Paech J., Lippke S. Social-cognitive factors of long-term physical exercise 7 years after orthopedic treatment // Rehabil. Psychol. 2017. Vol. 62, No 2. P. 89-99. DOI: 10.1037/rep0000136.

- Villafañe J.H., Silva G.B., Dughera A. Manipulative and rehabilitative therapy as a treatment of idiopathic scoliosis without psychological sequelae: a case report // J. Chiropr. Med. 2012. Vol. 11, No 2. P. 109-114. DOI: 10.1016/j.jcm.2012.02.001.

- Test-retest reliability of posture measurements in adolescents with idiopathic scoliosis / P.H. Heitz, J.F. Aubin-Fournier, E. Parent, C. Fortin // Spine I. 2018. Vol. 18, No 12. P. 2247-2258. DOI: 10.1016/j.spinee.2018.05.006.

- Clinically significant psychological and emotional distress in 32 % of adolescent idiopathic scoliosis patients / A.E. Sanders, L.M. Andras, S.E. Iantorno, A. Hamilton, P.D. Choi, D.L. Skaggs // Spine Deform. 2018. Vol. 6, No 4. P. 435-440. DOI: 10.1016/j.jspd.2017.12.014.

- Pellegrino L.N., Avanzi O. Prospective evaluation of quality of life in adolescent idiopathic scoliosis before and after surgery // J. Spinal Disord. Tech. 2014. Vol. 27, No 8. P. 409-414. DOI: 10.1097/BSD.0b013e3182797a5e.

- The effect of deformity correction on psychiatric condition of the adolescent with adolescent idiopathic scoliosis / A. Duramaz, S. Yilmaz, N. Ziroglu, B.B. Duramaz, T. Kara // Eur. Spine J. 2018. Vol. 27, No 9. P. 2233-2240. DOI: 10.1007/s00586-018-5639-4.

- Goodbody C.M., Sankar W.N., Flynn J.M. Presentation of adolescent idiopathic scoliosis: the bigger the kid, the bigger the curve // J. Pediatr. Orthop. 2017. Vol. 37, No 1. P. 41-46. DOI: 10.1097/BPO.0000000000000580.

- Longworth B., Fary R., Hopper D. Prevalence and predictors of adolescent idiopathic scoliosis in adolescent ballet dancers // Arch. Phys. Med. Rehabil. 2014. Vol. 95, No 9. P. 1725-1730. DOI: 10.1016/j.apmr.2014.02.027.

- Misterska E., Glowacki M., Latuszewska J. Female patients' and parents' assessment of deformity- and brace-related stress in the conservative treatment of adolescent idiopathic scoliosis // Spine (Phila Pa 1976). 2012. Vol. 37, No 14. P. 1218-1223. DOI: 10.1097/BRS.0b013e31824b66d4.

- Change of situation of a family with a child treated due to scoliosis / M. Latalski, R. Kuzaka, M. Fatyga, J. Bylina, T. Trzpis, M.J. Jarosz, M. Latalska, A. Gregosiewicz // Ann. Agric. Environ. Med. 2012. Vol. 19, No 4. P. 780-786.

- Пятакова Г.В., Кожевникова А.О., Кудрявцева С.В. Защитное поведение подростков с приобретенными ортопедическими заболеваниями в условиях восстановительного лечения // Ортопедия, травматология и восстановительная хирургия детского возраста. 2020. Т. 8, № 1. C. 43-52.

- Филатов Е.Ю. Хирургическое лечение пациентов с врожденными деформациями позвоночника на фоне изолированных и множественных пороков позвонков с ведущим моносегментарным компонентом: автореф. дис. ... канд. мед. наук. Курган, 2019. 26 с.

- Лечение врожденных деформаций позвоночника у детей: вчера, сегодня, завтра / С.О. Рябых, Э.В. Ульрих, А.Ю. Мушкин, А.В. Губин // Хирургия позвоночника. 2020. Т. 17, № 1. С. 15-24. DOI: 10.14531/ss2020.1.15-24

- Goodman R. The strengths and difficulties questionnaire: a research note // J. Child. Psychol. Psychiatry. 1997. Vol. 38, No 5. P. 581-586. DOI: 10.1111/j.1469-7610.1997.tb01545.x.

- Gratz K.L., Roemer L. Multidimensional assessment of emotion regulation and dysregulation: Development, factor structure, and initial validation of the Difficulties in Emotion Regulation Scale // Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment. 2004. Vol. 26, No 1. P. 41-54. DOI: 10.1007/ s10862-008-9102-4

- Noncontact sports participation in adolescent idiopathic scoliosis: effects on parent-reported and patient-reported outcomes / F.A. Segreto, J.C. Messina, J.P. Doran, S.E. Walker, A. Aylyarov, N.V. Shah, P.J. Mixa, N. Ahmed, K. Paltoo, K. Opare-Sem, H. Kaur, L.M. Day, Q. Naziri, C.B. Paulino, C.B. Scott, K. Hesham, W.P. Urban, B.G. Diebo // J. Pediatr. Orthop. B. 2019. Vol. 28, No 4. P. 356-361. DOI: 10.1097/BPB.0000000000000574.

- Parents' and patients' perceptions of postoperative appearance in adolescent idiopathic scoliosis / P.L. Smith, S. Donaldson, D. Hedden, B. Alman, A. Howard, D. Stephens, J.G. Wright // Spine (Phila Pa 1976). 2006. Vol. 31, No 20. P. 2367-2374. DOI: 10.1097/01.brs.0000240204.98960.dd.

- Body image and quality-of-life in untreated versus brace-treated females with adolescent idiopathic scoliosis / T. Schwieger, S. Campo, S.L. Weinstein, L.A. Dolan, S. Ashida, K.R. Steuber // Spine (Phila Pa 1976). 2016. Vol. 41, No 4. P. 311-319. DOI: 10.1097/BRS.0000000000001210.

- Psychosocial effects of repetitive surgeries in children with early-onset scoliosis: are we putting them at risk? / H. Matsumoto, B.A. Williams, J. Corona, J.S. Comer, P.W. Fisher, Y. Neria, B.D. Roye, D.P. Roye, M.G. Vitale // J. Pediatr. Orthop. 2014. Vol. 34, No 2. P. 172-178. DOI: 10.1097/ BPO.0b013e3182a11d73.

- Psychological dysfunction in children who require repetitive surgery for early onset scoliosis / J.M. Flynn, H. Matsumoto, F. Torres, N. Ramirez, M.G. Vitale // J. Pediatr. Orthop. 2012. Vol. 32, No 6. P. 594-599. DOI: 10.1097/BPO.0b013e31826028ea.

- Evaluation of quality of life and risk factors affecting quality of life in adolescent idiopathic scoliosis / J. Han, Q. Xu, Y. Yang, Z. Yao, C. Zhang // Intractable Rare Dis. Res. 2015. Vol. 4, No 1. P. 12-16. DOI: 10.5582/irdr.2014.01032.

- Mushkin A.Y., Naumov D.G., Evseev V.A. Multilevel spinal reconstruction in pediatric patients under 4 years old with non-congenital pathology (10-year single-center cohort study) // Eur. Spine J. 2019. Vol. 28, No 5. P. 1035-1043. DOI: 10.1007/s00586-018-5756-0.

- Экстирпация грудных и поясничных полупозвонков из дорсального доступа с применением ультразвукового костного скальпеля у детей: результат проспективного многоцентрового исследования / Д.Г. Наумов, А.Ю. Мушкин, Е.Ю. Филатов, С.О. Рябых, О.Б. Челпаченко // Травматология и ортопедия России. 2020. Т. 26, № 4. С. 45-55. DOI: 10.21823/2311-2905-2020-26-4-45-55.

- Emotional indicators in young patients with idiopathic scoliosis: a study through the drawing of human figure / E. D'Agata, M. Rigo, C. Perez-Testor, N.C. Puigvi, C. Castellano-Tejedor // Scoliosis. 2014. Vol. 9, No 1. P. 24. DOI: 0.1186/s13013-014-0024-5.