Отношение учащейся молодежи к здоровью в контексте воспитания витагеннои культуры

Автор: Акимова Любовь Александровна

Рубрика: Теория и методика профессионального образования

Статья в выпуске: 13 (230), 2011 года.

Бесплатный доступ

Обосновывается необходимость формирования ценностных ориентации здоровьесбережения у учащейся молодежи в контексте воспитания витагенной культуры. Представлены результаты диагностики ценностных ориентации здоровьесбережения у выпускников школ Оренбургской области.

Здоровье, ценности, ценностные ориентации, здоровъесбережение, витагенная культура

Короткий адрес: https://sciup.org/147157381

IDR: 147157381 | УДК: 371.7

Текст научной статьи Отношение учащейся молодежи к здоровью в контексте воспитания витагеннои культуры

Важнейшим условием, механизмом воспроизводства жизнеспособного народонаселения служит система образования, реализующая функцию по подготовке подрастающего поколения к жизни. Вопросы охраны, укрепления, сохранения здоровья подрастающего поколения, привития ценностных ориентаций к сознательному ведению и пропаганде здорового образа жизни на современном этапе развития Российского общества являются приоритетными в образовательной политике, что закреплено в нормативно-правовой основе функционирования системы образования: Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 года, Законе РФ «Об образовании», федеральных государственных образовательных стандартах. Государственная политика в области образования носит гуманистический характер, провозглашает приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности [4]. В сфере личностного развития и общественных отношений воспитание обучающихся должно обеспечивать «осозна ние ценности других людей, ценности человеческой жизни, нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им противодействовать; бережное отношение к жизни человека, заботу о продолжении рода» [5, с. 13]. ■

Согласно концепции культурологического подхода к формированию содержания образования (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер, В.В. Краевский) источником формирования содержания общего среднего образования является культура - наиболее значимые формы социокультурного опыта [8, с. 7]. Вместе с тем, только через образование можно обеспечить повышение общего уровня культуры всего населения страны в области сохранения и укрепления здоровья и добиться снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства. В связи с этим в отечественной системе образования актуализируется потребность в разработке теоре- тических, методологических и организационных основ формирования важнейшего многомерного качественного состояния человека, обусловливающего его готовность к быстро наступающим переменам в обществе, к осуществлению безопасной жизнеобеспечивающей деятельности в социокультурном пространстве - в формировании витагенной культуры личности. Витагенная культура - вид культуры социума и базовой культуры личности, представляющая собой совокупность материальных и духовных ценностей, осваиваемых и продуцируемых человеком посредством витагенного образования и витагенно-го кулътуротворчества; проявляющийся в типах и формах безопасной жизни и деятельности, обусловливающих жизнеспособность человека и общества [1, 2].

Выбор методологических подходов в познании витагенной культуры - онтологического, системного, целостного детерминирует представления о витагенной культуре в самом общем смысле как культуре жизнеобеспечивающей, совокупности материальных и духовных ценностей, осваиваемых и продуцируемых человеком в процессе жизнедеятельности, проявляющихся в типах и формах самосбережения и здравотворчества, безопасной организации жизнедеятельности и социальных отношений, обусловливающих жизнеспособность человека и общества.

Монистическая установка онтологического подхода, указывает на духовное существо явления витагенной культуры в своем основании, поскольку «именно глубинные мировоззренческие предпосылки предваряют и направляют наши жизненные поступки, действия, оценки и суждения в самых разных конкретных сферах бытия» [6, с. 61]. С этих позиций витагенная культура (онтологический статус) предстает как идеальная по своей природе - представляет систему идей и духовных ценностей, воплощающихся в материальных ценностях, как внешней оболочке, дающей лишь поверхностное представление о познаваемом явлении.

Ментальное поле - центральный системообразующий элемент системы витагенной культуры, культурный потенциал жизнеобеспечивающей деятельности, ее смысловое содержание. Его основу составляет иерархия ценностей.

На наш взгляд, высшими ценностями витагенной культуры можно считать жизнь, здоровье, безопасность, представляющие со бой финальные ценности в системе ценностных ориентаций личности. «При рассмотрении ценностных ориентаций речь идет как о ценностях, так и об объектах - носителях ценностей. Разница между ценностью и ее носителем существенного значения не имеет, поскольку в ценностных представлениях личности ценность практически всегда воплощается в каких-то конкретных объектах» [6, с. 139].

Среди инструментальных ценностей как средств и условий, необходимых для достижения и сохранения финальных ценностей, оправдано выделение здорового образа жизни, безопасности жизнедеятельности, физической культуры и спорта, природоохранной деятельности, творчества.

Производными ценностями (следствие или выражение других ценностей, имеющих значимость как признаки и символы последних) можно считать: самосознание ответственности и самоконтроль при выполнении любой деятельности, оптимизацию адаптационных возможностей, функционального и физического развития личности, сохранение и укрепление здоровья, успешную социальную и профессиональную адаптацию.

В контексте воспитания витагенной культуры в образовательной практике финальные ценности можно рассматривать как конечные цели человеческих устремлений, главные жизненные ориентиры, инструментальные -как условия эффективности данного процесса, производные, как критерии эффективности. Поскольку ценности здоровья, здорового образа жизни составляют «каркас» ментального поля витагенной культуры, успешность ее воспитания у обучающихся напрямую зависит от сформированности ценностных ориентаций в данном направлении.

Познавая сформированность ценностных ориентаций учащейся молодежи в области здоровья и здоровьесбережения, возможно представить общую направленность их интересов и устремлений, иерархию индивидуальных предпочтений и образцов, целевую и мотивационную программы, уровень притязаний и престижных предпочтений, представления о должном и меру готовности к сохранению и укреплению собственного здоровья. Анализ полученных данных позволяет оценить эффективность воспитательной работы в школе и скорректировать программу здоровьеориентирующего обучения и воспитания с целью создания благоприятных условий воспитания витагенной культуры личности.

Показатели ценностного отношения личности (в том числе и в области здоровьесбережения, представленные в таблице) легли в основу методики диагностики личностного роста ребенка Д.В. Григорьева, И.В. Кулешовой, П.В. Степанова [3, 7], которая, на наш взгляд, наиболее полно позволяет отследить ценностные ориентации учащейся молодежи. Используя модифицированный вариант указанной методики, с целью определения ценностных ориентаций в области здоровьесбережения учащейся молодежи кафедрой медицины и безопасности жизнедеятельности Оренбургского государственного университета было произведено диагностическое обследование учащихся 10-11 классов школ г. Оренбурга и Оренбургской области. В обследовании приняли участие 374 человека из 12 школ г. Оренбурга, г. Соль-Илецка, Оренбургского, Переволоцкого, Соль-Илецкого, Беляевского районов Оренбургской области. Для обеспечения репрезентативности выборки респондентами явились учащиеся школ, отличающиеся условиями проживания (город/сельская местность), контингентом воспитанников общеобразовательных учреждений (средние общеобразовательные школы, лицей, гимназия, лицей для одаренных детей).

Показатели ценностного отношения личности в аспекте здоровьесбережения

|

" Объекты отношения |

В чем выражается ценностное отношение личности к данным объектам (показатели личностного роста) |

|

Я-телесное |

Забота о своем здоровье, стремление вести здоровый образ жизни |

|

Я-душевное |

Самопринятие и душевное здоровье |

|

Я-духовное |

Свобода как главная характеристика духовного бытия человека, включающая в себя самостоятельность, самоопределение, самореализацию человека |

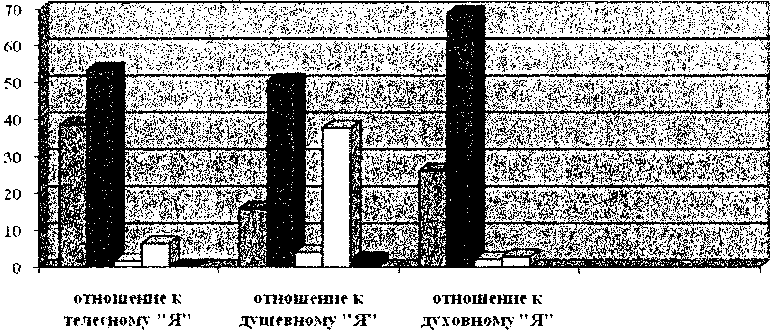

При систематизации данных ценностные отношения обучающихся к объектам-ценностям в области здоровьесбережения группировались по четырем уровням их проявления: устойчиво-позитивное отношение (УП), ситуативно-позитивное отношение (СП), ситуативно-негативное отношение (СП), устойчиво-негативное отношение (УН). Распределение респондентов по уровням отношений к ценностям здоровья (в %) представлено на рисунке.

Рассмотрим характер отношений учащейся молодежи к объектам-ценностям здоровья более подробно.

Отношение учащейся молодежи к телесному «Я» по преобладающей тенденции ситуативно-позитивное.

Для 53,5 % подростков ценность здоровья значима. Они объективно понимают важность здорового образа жизни, но субъективно ценят его не слишком высоко. Здоровье для них -естественное состояние, сама собой разумеющаяся «вещь», а не то, что требует специальных усилий. Пристрастие к вредным привычкам - извинительная слабость, а не проявление безволия. Возможно, в глубине души они полагают, что способны добиться жизненного успеха, не уделяя пристального внимания своей физической форме.

Однако для 38,5 % учащихся ценность здоровья является приоритетной. Они понимают, что такое здоровый образ жизни, сознательно культивируют его и связывают с ним свои дальнейшие жизненные успехи. Они способны противостоять попыткам вовлечь его в процесс употребления табака, алкоголя, наркотических веществ и постараются не допустить этого в отношении других.

У 6,4 % респондентов ценность здоровья невысока. Размышления и разговоры о здоровье и здоровом образе жизни они считают пустой тратой времени, уделом пенсионеров. Им хочется хорошо, по-спортивному выглядеть в глазах окружающих, но что-то делать для этого им откровенно лень (хотя некоторые из них посещают спортивные секции). Вредные привычки не кажутся им такими уж вредными, наоборот, в них есть некая приятность, шарм.

Отношение учащейся молодежи к духовному «Я» с преобладающей ситуативно-позитивной позицией.

68,9 % опрошенных ощущают в себе возможность быть хозяином собственной жизни, однако полагают это реальным только в случае благоприятных внешних обстоятельств. Им нравится чувствовать себя свободным, но они не готовы рисковать собственным благополучием ради свободы. Выбор привлекателен, но подростки идут на него с оглядкой: возможность ошибки и ответственность настораживают. Они признают объективную значимость категорий совести и смысла жизни, но в своей повседневности предпочитают руководствоваться иными, более прагматичными регуляторами.

в устойчиво-позитивное

□ ситуативно-негативное

■ ситуативно-позитивное

■ устойчиво-негативное

□ неустойчивое

Уровни отношений учащейся молодежи к ценностям здоровья

Устойчиво-позитивное отношение к духовному «Я» выявлено у 26,2 % респондентов. Они рассматривают себя как автора и распорядителя собственной жизни. Ощущение личной свободы крайне важно, и ради этого чувства они готовы противостоять внешнему давлению, способны на самостоятельный и ответственный выбор. Для них очень важно найти смысл собственной жизни, которую хотят прожить «по совести».

У 2,8 % человек отмечается ситуативнонегативное отношение к духовному «Я». Им более импонирует роль ведомого, нежели автора и распорядителя собственной жизни. Они ищут общества людей, чья духовная сила могла бы «прикрыть» его нерешительность и неуверенность в себе, стараются по возможности уйти от выбора; при заметном внешнем давлении готовы отказаться от личной свободы в пользу ощущения покоя и душевного комфорта; склонны объяснять свои неудачи неблагоприятным стечением обстоятельств. Муки совести тяготят, поэтому предпочитают о своей совести не думать.

Отношение учащейся молодежи к душевному «Я».

У 50,4 % опрошенных отношение к своему душевному «Я» ситуативно-позитивное. Принимая себя в целом, они все же могут испытывать неловкость по поводу некоторых своих особенностей, думают о себе как о человеке, который симпатичен для других, но иногда испытывают сомнения и неуверенность. Им хотелось бы и сейчас, и в будущем гарантировать себя от попадания в смешные положения и ситуации. Они несколько тяготятся уединенным положением и по возможности стараются чем-либо (прослушиванием музыки, просмотром видеофильмов и т. д.) заместить его.

Вызывает обеспокоенность довольно высокий процент ситуативно-негативного отношения подростков к своему душевному «Я» -37,7 %. Подростки принимают себя такими, какими они есть, лишь в отдельные моменты повседневной жизни. Им все время хочется «выпрыгнуть» из своей «шкуры», немедленно оказаться красивыми, богатыми и знаменитыми. Их кумиры, как правило, именно такие. В глубине души они надеются на свою притягательность для других, но уверены, что они в первую очередь видят его недостатки. Одиночество одновременно и тягостно и спасительно. В обществе сверстников предпочитают быть на вторых ролях.

Довольно низкий процент старшеклассников с устойчиво-позитивным отношением (5,8 %). Респонденты принимают себя такими, какими они есть, верят в свои силы и возможности, честно относятся к себе, искренны в проявлении чувств, комфортно чувствуют себя даже в незнакомой компании, не боятся одиночества, минуты уединения для них важны и плодотворны, переносят личные неурядицы, не боятся показаться смешными.

Устойчиво-негативное отношение продемонстрировали 2,1 % опрашиваемых, не принимающих себя, считающих себя заурядным и недостойным внимания других, ненавидящих свое отражение в зеркале (свою речь, свою одежду и т. д.), любое изменение ситуации воспринимающих как потенциально катастрофичное по последствиям. Оказавшись в одиночестве, они начинают заниматься «мазохистским самокопанием» и «самоедством», собственная неполноценность является навязчивой идеей, испытывают острое чувство вины за то, что они вообще есть, которое в будущем может обернуться болезненным стремлением доминировать над окружающими.

Анализ полученных результатов показал следующее: в соответствии финальным и инструментальным ценностями витагенной культуры позитивное отношение к своему духовному и телесному «Я» выразили около 30 % респондентов, к своему душевному «Я» -5,8 %. Данные свидетельствует о неуверенности учащейся молодежи в свои силы и возможности, боязни непринятия себя окружающими. Возможно, именно поэтому, даже имея позитивные установки на здоровьесбереже-ние, воспитанники зачастую не следуют им, боясь быть осмеянными и непринятыми в обществе.

Данные диагностического обследования выявляют необходимость оптимизации педагогической поддержки (превентивной и оперативной помощи) учащейся молодежи в сохранении и укреплении здоровья, повышение уровня устойчиво-позитивного отношения к телесному, духовному и душевному «Я». Особого внимания и заботы требует формирование душевного бытия подрастающего поколения, следует уделять особое внимание развитию у молодежи способности к принятию себя, как полноправного члена общества, с высоким уровнем витагенной культуры личности, с активной жизненной позицией, способного волевыми усилиями осуществлять безопасную жизнеобеспечивающую деятельность в социокультурном пространстве.

Список литературы Отношение учащейся молодежи к здоровью в контексте воспитания витагеннои культуры

- Акимова, Л.А. Теоретико-методологические основания концепции витагенной культуры/Л.А. Акимова//Вестник университета (Государственный университет управления). -2009.-№32.-С. 4-7.

- Акимова, Л.А. Сущность и содержание витагенной культуры как социального феномена и компоненты культуры личности/Л.А. Акимова//Образование и общество. -2010.-№2. -С. 121-125.

- Григорьев, Д.В. Воспитательная система школы: от А до Я: пособие для учителя/Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова, П.В. Степанов; под ред. Л.И. Виноградовой. -М.: Просвещение, 2006. -207 с.

- Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992 №3266-1.-оЪг/3986' target='_new' rel='nofollow'>http://mon.gov.ru/dok/fi/>оЪг/3986/

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России/А.Я. Данилюк, A.M. Кондаков, В.А. Тишков. -М.: Просвещение, 2009. -24 с.

- Культурология: учеб./под. ред. Ю.Н. Солонина, М.С. Кагана. -М.: Высшее образование, 2009. -566 с.

- Григорьев, Д.В. Методика диагностирования (опросник «Личностный рост» для учащихся 9-11 классов)/Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова, П.В. Степанов//Классный руководитель. -2003. -№ 6. -С. 65-86.

- Фундаментальное ядро общего образования: проект/под ред. В.В. Козлова, A.M. Кондакова. -М.: Просвещение, 2009. -48 с.