Отолиты Eleginus gracilis (Gadidae) из раковинных куч периода янковской археологической культуры и современной дальневосточной наваги из Амурского залива

Автор: Санникова Анастасия Викторовна, Федорец Юлия Владимировна

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Природопользование и мониторинг

Статья в выпуске: 1-9 т.14, 2012 года.

Бесплатный доступ

Изучение отолитов дальневосточной наваги, собранных в раковинных кучах археологических памятников на побережье залив Петра Великого, позволяет не только сравнивать состояние популяционной структуры в различные периоды времени, но и реконструировать экологическую обстановку в прибрежной зоне.

Отолиты наваги, раковинные кучи, клерк-5, зайсановка-2, оtolith saffron cod

Короткий адрес: https://sciup.org/148201092

IDR: 148201092 | УДК: 567.562-113.4.08

Текст научной статьи Отолиты Eleginus gracilis (Gadidae) из раковинных куч периода янковской археологической культуры и современной дальневосточной наваги из Амурского залива

века (янковская археологическая культура), то есть период от 6 до 2 тысяч лет назад.

Цель работы: попытка воссоздать структуру популяции и особенности роста наваги добываемой древним населением в заливе Петра Великого на основе анализа археологических, среднеголоценовых и современных отолитов.

Материал и методы. В 2005 г. на южном берегу п-ова Клерк российско-японской археологической экспедицией, организованной ИИАЭ ДВО РАН под руководством Ю.Е. Вострецова, проводились археологические раскопки раковинных куч многослойного памятника Клерк-5 общей мощностью около 1,1 м. В трех верхних раковинных слоях, мощностью 0,3-0,4 м, принадлежащих к янковской археологической культуре раннего железного века, нами собраны многочисленные кости рыб, в том числе отолиты. Янковские отложения датируются интервалом 2800-2450 л.н..

Поселение Зайсановка-2 янковской археологической культуры было обнаружено в 1926 г. А.И. Разиным и обследовано сотрудниками Дальневосточной экспедиции ИИМК АН СССР в 1953 г. Повторно раскопки многослойных раковинных отложений памятника мощностью 3,2 м были проведены в 1998 г. экспедицией ИИАЭ ДВО РАН под руководством Ю.Е. Вострецова. Памятник расположен на холме рядом с устьем р. Гладкой [7].

Для анализа были взяты целые ископаемые отолиты дальневосточной наваги: 68 экз.

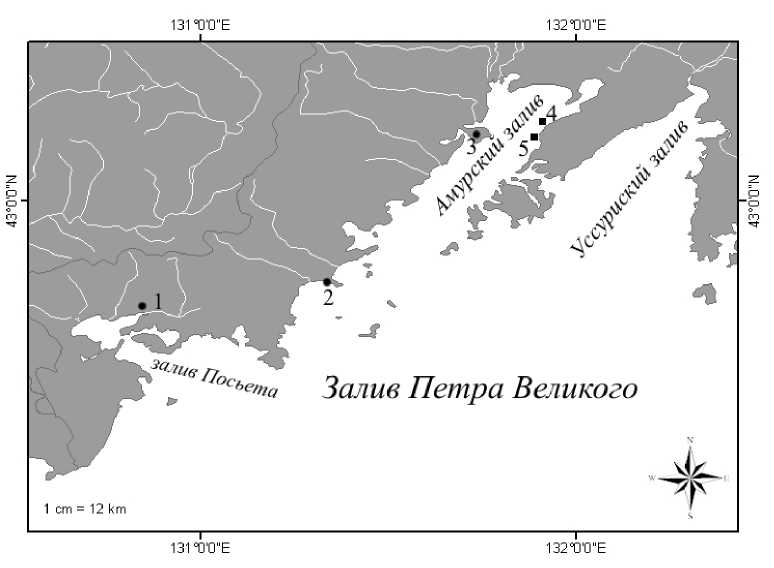

из раковинных куч Клерк-5, 89 экз. из раковинных куч памятника Зайсановка-2, их измеряли и взвешивали, а после шлифовки по кольцам роста определяли возраст и сезон вылова каждой особи. При промерах отолитов использовали метод, описанный в [10]. Для сравнения популяционной структуры наваги периода раннего железного века с современной навагой было обработано 102 экз. рыб, пойманных в Амурском заливе между мысами Фирсова и Тупой (рис. 1).

Рис. 1. Карта-схема места сбора отолитов ископаемой и современной дальневосточной наваги (ископаемая: 1 - Зайсановка-2; 2 - Клерк-5 и 3 - Песчаный-1; современная: 4 - м. Фирсова и 5 -м. Красный)

Результаты и обсуждение. Обитатели янковской культуры поселения Клерк-5 (б. Бойсмана) добывали как минимум 20 видов рыб из 10 родов, 9 семейств и 7 отрядов. Основу уловов составила дальневосточная навага ( Eleginus gracilis ), доля которой 50,3 % от всех отолитов рыб [4]. Самые ранние по абсолютному возрасту находки костей наваги были собраны в раковинных кучах поселения Бойсма-на-1, находившихся на побережье б. Бойсмана [6]. Около 6,1 тыс. л.н., то есть в самое теплое время голоцена, скоплений наваги в Амурском заливе не было вообще или численность ее находилась на самом низком уровне. Навага в заливе появилась 5400-5200 л.н., что связано с похолоданием климата.

В поздненеолитических памятниках Приморья кости дальневосточной наваги найдены в раковинной куче поселения Зайсановка-7, датируемого около 4500 л.н., и в культурных слоях поселения Зайсановка-1 датируемого 4000 л.н., расположенных на северо-восточном побережье б. Экспедиции (зал. Посьета). Анализ данных по поселению Зайсановка-7 показал, что всего на данном памятнике было собрано 42 кости наваги, которые составляют 5,75% от общего числа идентифицированных костей рыб 732 (100%) [1]. На поселении Зайсановка-1, появившемся позднее, найдено всего лишь несколько костей наваги. В раковинных отложениях поселения Зайсановка-2 (б. Экспедиция) обнаружено около 34 вида рыб, относящихся к 27 родам, 15 семействам и 12 отрядам. Основу уловов составляла дальневосточная навага, на долю которой пришлось 44% всех костных остатков [3, 8].

Длина и масса тела. Навага из поселения Песчаный-1 имела максимальную длину 458 мм и массу 585 г [2]. Отолиты ископаемой наваги из поселения Клерк-5 имели высоту от 1,50 до 3,0 мм. Длина ископаемой наваги варьирует от 100 до 490 мм, в среднем 350 мм (более 45%). Минимальные размеры рыб составляют 100 мм при массе 39 г, максимальные соответственно - 490 мм и 600 г. На поселении Зайсановке-2 отолиты наваги имели высоту от 1,67 до 2,83 мм, длина рыб варьировала от 128 до 589 мм, в среднем 375 мм (более

50%). Минимальные размеры рыб составляют 128 мм при массе 15 г, максимальные соответственно - 589 мм и 1073 гр. Преобладала навага крупных размеров, мы можем предположить, что она и составляла основу облавливающих стад, это связанно с тем, что отсутствовал интенсивный промысел. Навага из раковинной кучи Зайсановка-2 была на 50 мм больше, и на 200 гр. крупней, чем из поселения Клерк-5.

В 2007-2010 гг. в Амурском заливе нами отмечено доминирование особей дальневосточной наваги массой 100-300 г, в среднем 205 г. Преобладали крупные особи длиной 250-350 мм, в среднем 303 мм (более 40%). Навага из района поселения Зайсановка-2 и п-ова Клерка-5 имели несколько большие размеры и массу, по сравнению с навагой, добывавшейся в раннем железном веке в районе п-ова Песчаного (поселение Песчаный-1), и современной дальневосточной навагой Амурского залива. На поселении Клерк-5 доминировали рыбы 3-х (23,5%) и 4-х (14,8%) летнего возраста, то есть на два года старше по сравнению с современной навагой. Максимальный возраст особи также оказался большим и составил 10 лет. На поселении Зайсановка-2 доминировали рыбы 3-х (21,3%), 4-х (30,3%) и 5-ти (21,3%) лет. Максимальный возраст составил 10 лет. Сходная возрастная структура популяции наваги отмечена и для рыб поселения Песча-ный-1 [2]. Здесь более половины особей имели возраст 3 и 4 года, а максимальный возраст также составлял 10 лет. После трехлетнего возраста численность наваги постепенно снижалась, и особей старше 7 лет было не более 3% от общей численности.

В выборках отолитов ископаемой наваги доля особей старших возрастных групп была существенно выше, чем у современной. Возможно, это различие связано с тем, что в древние времена дальневосточную навагу вылавливали в меньшем количестве, чем сейчас. В настоящее время максимальная продолжительность жизни наваги из Амурского залива не превышает 7-8 лет, и в возрастной структуре популяции преобладают особи в возрасте 23 лет [5, 11]. В наших сборах наваги из Амурского залива также доминировали особи в возрасте 2 и 3 лет, а продолжительность жизни не превышала 8 лет. Таким образом, современная навага имеет не только меньшие средние размеры, но и не доживает до своего предельного возраста, которого достигала в древние времена.

Темп роста. Сравнение роста ископаемой и современной дальневосточной наваги показывает различия для старших и младших возрастных групп. В целом рост тела особей в длину незначительно отличается от современной наваги из того же района [11]. Нет заметных различий в максимальных размерах древней и современной наваги. Более полное представление о росте особей современной наваги из Амурского залива (м. Фирсова и м. Красный) дают полученные нами данные. Сравнивая средние значение длины по годам, как у современной, так и у ископаемой наваги, сложно сделать оценку статистической значимости различий, однако можно заметить, что последняя растет несколько быстрее. Современная навага, как и ископаемая из Амурского залива, относится к категории быстрорастущих популяций дальневосточного региона [5]. Учитывая эту особенность, предположительный возраст массового созревания особей мог составить 2 года. Если линейный рост наваги уже на втором году жизни резко замедляется в 2-3 раза, то темп нарастания массы тела продолжает увеличиваться на втором и третьем году жизни и только по достижении максимума, который наблюдается в возрасте от 4 до 7 лет, происходит постепенное снижение темпа роста массы. Этот вывод следует из анализа основных биологических параметров современных популяций наваги, проведенного Сафроновым [9].

Для первых 4 лет жизни наваги рост их массы тела в трех районах происходит примерно одинаково. В дальнейшем средняя масса их тела различается больше, что связано, скорее всего, с относительно небольшим числом собранных отолитов. Нет также существенных отличий при сравнении полученных результатов с данными по темпу роста современной наваги из Амурского залива [11]. Кроме того, известно, что темпы роста современной наваги подвержены большой межгодовой изменчивости [2].

Анализ размерно-возрастной структуры эксплуатируемой популяции наваги Амурского залива, существовавшей в раннем железном веке, а также изучение ширины крайнего годового кольца на отолитах, свидетельствуют о том, что рыб добывали в холодный период года (январь-март). Навага образует скопления и нерестится в прибрежной зоне, откладывая икру на водоросли и морские травы. В связи с этим в структуре популяции относительно немного рыб в возрасте одного года. Можно сделать предположение о том, что навага в Амурском заливе достигала половозрелости в возрасте двух лет. Промысел древней наваги осуществлялся с помощью: неводов, вентерями, а также удочкой.

Выводы: рыбы из районов б. Экспедиции и б. Бойсмана (район п-ова Клерка) в период янковской культуры имели несколько больше размеры и массу, по сравнению с современной навагой и навагой, добывавшейся в раннем железном веке в районе п-ова Песчаного. Основную численность составляли рыбы в возрасте 3-5 лет, а максимальный возраст достигал 10 лет. Доминировали особи трехлетнего возраста (30%). В целом ископаемая дальневосточная навага характеризуется несколько более быстрым ростом, чем современная из этого района. Преобладание в выборках ископаемой наваги взрослых особей показывает, что вылов ее происходил зимой во время нереста (январь-март).

Список литературы Отолиты Eleginus gracilis (Gadidae) из раковинных куч периода янковской археологической культуры и современной дальневосточной наваги из Амурского залива

- Вострецов, Ю.Е. Изменение систем жизнеобеспечения у населения устья р. Гладкой и залива Посьета в среднем голоцене/Ю.Е. Вострецов, А.М. Короткий, Л.Н. Беседнов и др.//Археология и культурная антропология Дальнего Востока. Владивосток: ДВО РАН, 2002. С. 3-41.

- Гудков, П.К. Реконструкция по ископаемым отолитам структуры популяции тихоокеанской наваги Eleginus gracilis (Gadidae), обитавшей в Амурском заливе 2450-2400 лет назад/П.К. Гудков, М.В. Назаркин, Ю.Е. Вострецов/Вопросы ихтиологии. 2005. Т. 45, № 3. С. 357-362.

- Епифанова, А.В. Промысловая ихтиофауна залива Посьет Японского моря (по археологическим материалам поселения зайсановской культуры Зайсановка -7)/А.В. Епифанова, Л.Н. Беседнов//Рыбохозяйственные исследования Мирового океана. Труды II Международной научной конференции. ДВГРТУ. -Владивосток, 2002. С. 75-77.

- Завертанова, Ю.В. Реконструкция палеосреды залива Петра Великого по отолитам рыб из раковинных куч периода раннего железного века/Ю.В. Завертанова, В.А. Раков//Чтения памяти академика К.В. Симакова: тез. докл. Всерос. науч. конф. (Магадан, 27-29 ноября 2007 г.)/отв. ред. И.А. Черешнев; редкол. Н.А. Горячев и др. -Магадан: СВНЦ ДВО РАН, 2007. С. 240-241.

- Легенькая, С.А. Закономерности линейного роста тихоокеанской наваги в дальневосточных морях//Известия ТИНРО. 1998. Т. 124. С. 798-804.

- Первые рыболовы в заливе Петра Великого. Природа и древний человек в бухте Бойсмана. -Владивосток: ДВО РАН, 1998. 390 с.

- Раков, В.А. Каталог фауны из археологических памятников Приморья/В.А. Раков, Д.Л. Бродянский. -Владивосток: ПБОЮЛ Ермаков Р.В., 2004. 59 с.

- Санникова, А.В. Видовой состав промысловых рыб бухты Экспедиции залива Посьет (по археологическим материалам раковинный кучи поселения янковской культуры Зайсановка-2). Материалы международной конференции «Рациональное природопользование и управление морскими биоресурсами: экосистемный подход»/А.В. Санникова, Ю.Е. Вострецов, Л.Н. Беседнов. -Владивосток: Изд-во. ТИНРО-центр, 2003. С. 47-50.

- Сафронов, С.Н. Особенности размножения и закономерности изменения плодовитости дальневосточной наваги Eleginus gracilis Tilesius (Gadidae)//Вопросы ихтиологии. 2001. Т. 26, вып. 4. С. 630-638.

- Скалкин, В.А. Отолиты тресковых рыб (сем. Gadidae) дальневосточных морей//Вопросы ихтиологии. 1961. Т. 1, вып. 2 (19). С. 286-289.

- Черноиванова, Л.А. О динамике численности наваги Амурского залива (Японское море)//Известия ТИНРО. 2000. Т. 127. С. 171-177.