Отработка методов учёта уходящего от земли излучения при моделировании прихода электроэнергии на российском сегменте Международной космической станции в эксперименте "Альбедо"

Автор: Рулев Дмитрий Николаевич

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Системный анализ, управление и обработка информации

Статья в выпуске: 3 (34), 2021 года.

Бесплатный доступ

Описывается реализация космического эксперимента «Альбедо», в рамках которого осуществлена отработка методов учёта излучения системы «атмосфера - подстилающая поверхность» при моделировании работы системы электропитания Российского сегмента Международной космической станции. В результате реализации эксперимента отработана методика определения и использования характеристик уходящего от Земли излучения в модели системы электропитания космической станции, в т. ч. разработаны методики и специальное программное обеспечение определения характеристик эффективности солнечных батарей и моделирования прихода электроэнергии от солнечных батарей с учетом альбедо Земли, а также даны соответствующие рекомендации по режимам управления системой электропитания орбитальных космических аппаратов. В результате апробации расчётных схем оценки эффективности солнечных батарей и моделирования прихода электроэнергии с учётом альбедо Земли получены обоснованные значения предложенного контрольного параметра оценки эффективности солнечных батарей служебного модуля Российского сегмента Международной космической станции.

Российский сегмент международной космической станции, солнечные батареи, приход электроэнергии, оценка эффективности солнечных батарей, уходящее от земли излучение, альбедо

Короткий адрес: https://sciup.org/143178156

IDR: 143178156 | УДК: 629.786.2.001.891.55 | DOI: 10.33950/spacetech-2308-7625-2021-3-125-140

Текст научной статьи Отработка методов учёта уходящего от земли излучения при моделировании прихода электроэнергии на российском сегменте Международной космической станции в эксперименте "Альбедо"

РУЛЕВ Д.Н.

Космический эксперимент «Альбедо»

На Российском сегменте Международной космической станции (РС МКС) [1] реализован космический эксперимент (КЭ) «Исследование характеристик излучения Земли и отработка использования их в модели системы электропитания РС МКС» (шифр «Альбедо», постановщик — РКК «Энергия») [2], в рамках которого осуществлялась отработка методов учёта излучения системы «атмосфера – земная поверхность» при моделировании работы системы электропитания (СЭП) РС МКС. Объектами исследования в КЭ являлись: разрабатываемые методы, алгоритмы и программное обеспечение (ПО) целевой обработки измерений спектрометрической аппаратуры и данных телеметрической информации (ТМИ) тока солнечных батарей (СБ) РС МКС; методы, алгоритмы и ПО учёта уходящего от Земли излучения в модели СЭП РС МКС; характеристики альбедо видимой с МКС подстилающей поверхности.

Методика проведения эксперимента

Методика проведения эксперимента включала в себя:

-

• выполнение сеансов специальной ориентации рабочей (лицевой) поверхности СБ служебного модуля (СМ) РС МКС на Землю;

-

• съёмку подстилающей поверхности и элементов конструкции МКС с использованием имеющейся на борту РС МКС спектрометрической аппаратуры (научная аппаратура «Фиалка-МВ-Космос» [3], «Фотоспектральная система» и «Видеоспектральная система» [4]);

-

• съёмку Земли спектрометрической аппаратурой дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) автоматических КА (аппаратура Spinning Enhanced Visible and IR Imager ( SEVIRI ) геостационарных метеорологических спутников Meteosat [5]);

-

• совместную обработку ТМИ тока СБ и измерений спектрометрической аппаратуры.

Сеансы КЭ выполнялись в период основных пилотируемых экспедиций МКС-32 (2012 г.) – МКС-60 (2019 г.) с последующей апробацией разработанных в КЭ расчётных схем в штатном полёте РС МКС. В сеансах специальной ориентации СБ осуществлялось наведение рабочей поверхности СБ СМ на Землю на витках орбиты МКС, проходящих под спутниками Meteоsat (точки стояния 0 и 41,5° в. д.). Управление СБ осуществлялось на основе типовых циклограмм, разработанных для выполнения сеансов КЭ на одном и двух световых участках, с разворотом СБ на теневом участке орбиты и в середине светового участка, для случая солнечной орбиты [6–13].

Наземный сегмент реализации КЭ включал в себя:

-

• каналы сбора и распространения информации от бортовой аппаратуры;

-

• каналы передачи команд управления на бортовую аппаратуру;

-

• систему сбора, хранения и обработки данных ТМИ по эксперименту;

-

• ПО и автоматизированные рабочие места (АРМ) для реализации работ по эксперименту (АРМ технических экспериментов в Зале полезной нагрузки Главной оперативной группы управления РС МКС, АРМ сопровождения КЭ в РКК «Энергия» и др.) [2, 14, 15].

Обработка данных космического эксперимента

В ходе обработки полученных в КЭ данных выполнено моделирование прихода электроэнергии от СБ СМ РС МКС — расчёт генерируемого тока СБ — с учётом уходящего от Земли излучения и сопоставление расчётного тока СБ с данными ТМИ. Для обеспечения детальной обработки и интерпретации целевой информации использовались калиброванные данные энергетической яркости подстилающей поверхности, получаемые от аппаратуры SEVIRI спутников Meteosat . Аппаратура SEVIRI генерирует изображения Земли в 12 спектральных каналах (от видимого до инфракрасного) с разрешением, соответствующим 3 км в точке под спутником (1 км — для канала видимого высокого разрешения). В эксперименте используются данные видимых каналов спектра vis0.6 , 560:710 нм и vis0.8 ,

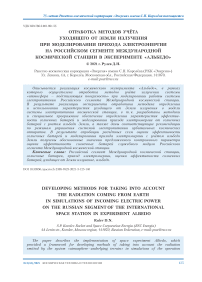

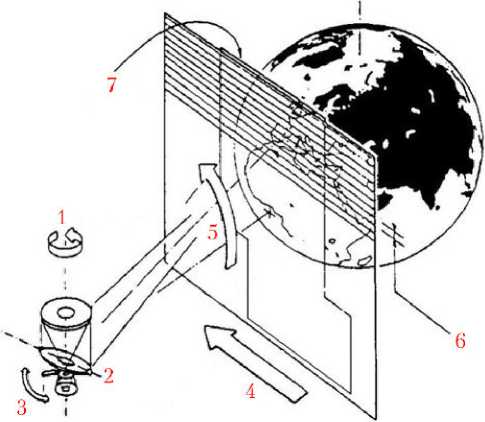

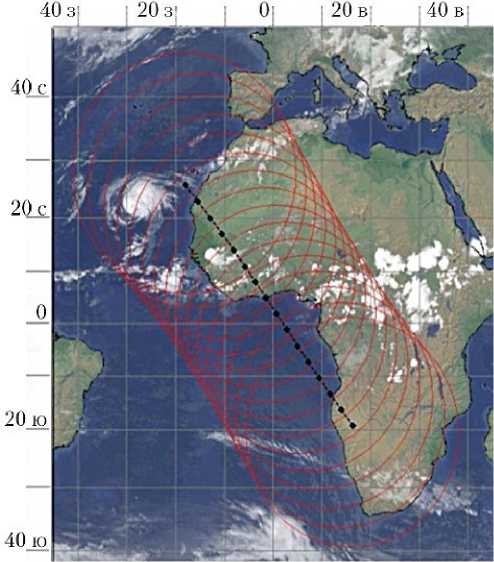

740:880 нм; данные видимого канала высокого разрешения HRV , 600:900 нм не использовались ввиду его усечённого формата изображения. На рис. 1 представлены принцип съёмки Земли аппаратурой SEVIRI и пример получаемого изображения. На рис. 2 приведена иллюстрация определения видимой с МКС подстилающей поверхности (показаны линии видимого с МКС горизонта с шагом 1 мин).

а)

б)

Рис. 1. Аппаратура SEVIRI спутников Meteosat: а — принцип съёмки Земли (1 — вращение 100 об/мин; 2 — ось поворота зеркала, диапазон сканирования ±5,5 ° ; 3 — калибровка и возврат (3 мин); 4 — сканирование «Восток– Запад» (30 мс); 5 — сканирование «Юг–Север» (12 мин); 6 — шаг между трассами (0,6 с); 7 — формат изображения видимого канала высокого разрешения HRV); б — изображение видимого канала vis0.6

Рис. 2. Линии видимого с МКС горизонта на поверхности Земли

Методика оценки эффективности солнечных батарей с учётом альбедо Земли

Для получения данных, которые могут быть использованы для контроля текущего состояния СБ, выявления возможных аномалий и составления прогнозов выработки электроэнергии в последующие периоды полёта, выполняется оценка эффективности СБ [1, 16] — контрольные измерения тока, генерируемого СБ, по результатам обработки и анализа которых определяется текущая производительность СБ. С учётом основных факторов, обуславливающих переменность измеряемого тока СБ, а именно:

-

• уменьшение генерации тока СБ за счёт повреждения и деградации СБ;

-

• увеличение генерации тока СБ за счёт освещения СБ уходящим от Земли излучением;

-

• уменьшение/увеличение генерации тока СБ в зависимости от текущей интенсивности поступающего на МКС солнечного излучения, для оценки эффективности СБ используем нормированный параметр EF ( B_ const), определяемый как ток, который генерируют СБ за счёт освещения лицевой поверхности СБ солнечным излучением эталонной яркости B_ const под прямым углом к плоскости поверхности СБ. В качестве

величины эталонной яркости солнечного излучения используем значение B_ const = 1 360,8 Вт/м2, соответствующее опубликованному в 2008 г. значению солнечной постоянной 1 360,8 ± 0,5 Вт/м2 (данное значение ниже полученного в 1990-х гг. значения 1 365,4 ± 1,3 Вт/м2) [17].

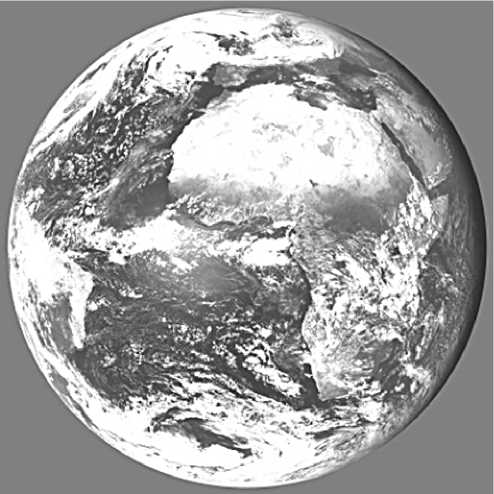

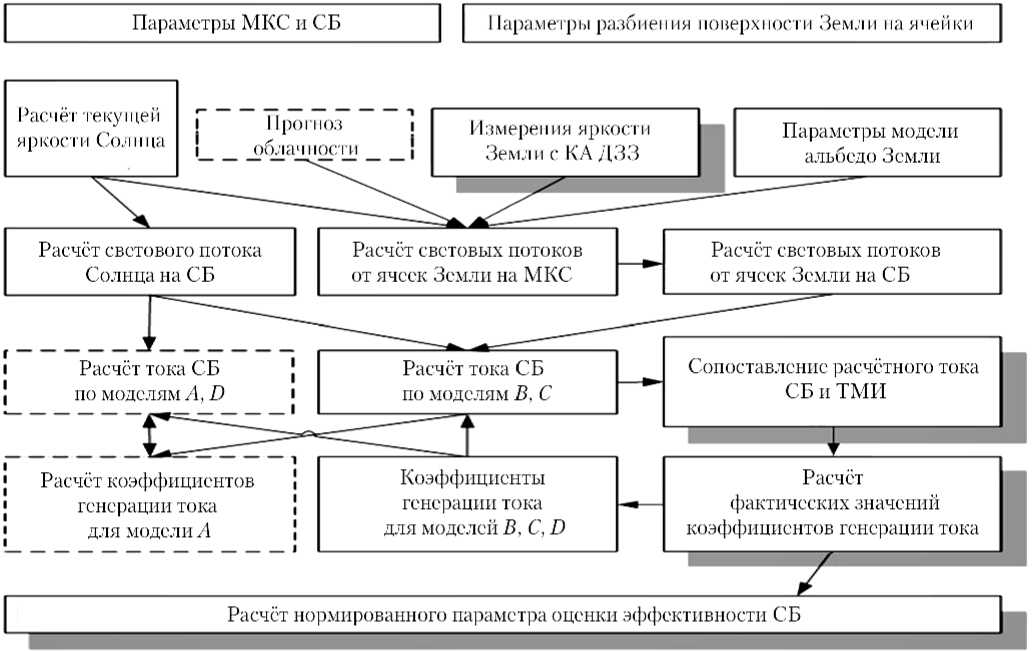

При отсутствии повреждений и деградации СБ величина данного нормированного параметра сохраняется неизменной и соответствует данным измерений работоспособности СБ, выполненным перед полётом. В процессе полёта значение данного параметра может только уменьшаться (в соответствии с получаемыми повреждениями и деградацией СБ), и его величина пропорциональна фактической способности СБ генерировать ток. Расчётная схема оценки эффективности СБ с учётом альбедо Земли представлена на рис. 3.

Значения тока СБ рассчитываются как сумма составляющих тока, генерируемых за счёт освещения лицевой и тыльной сторон СБ излучением Солнца и излучением, уходящим от Земли:

-

_ ∑ K { P cosα + K P* cos(π – α ) + В _const j j j j T j j

+ ∑ k k k [P cosα + K P*cos(π – α )]}, k π jk jk T jk jk где B_тек, В_const — текущее и эталонное значения интенсивности солнечного излучения на орбите МКС; Kj — коэффициент генерации тока от освещения лицевой поверхности ј-го элемента фотоэлектрических преобразователей (ФЭП) СБ; KT — коэффициент эффективности тыльной поверхности ФЭП относительно лицевой поверхности ФЭП СБ; Pj, Pj* — освещённая Солнцем площадь лицевой и тыльной поверхностей ј-го элемента ФЭП СБ; αj — угол между направлением на Солнце и нормалью к лицевой поверхности ј-го элемента ФЭП СБ; θk — телесный угол, под которым k-я ячейка Земли видна с МКС; dk — коэффициент диффузного отражения k-ой ячейки Земли (значение двулучевой функции отражения BRF); hk — угол высоты Солнца в k-й ячейке Земли; Pjk, P*jk — освещённая излучением от k-й ячейки Земли площадь лицевой и тыльной поверхностей ј-го элемента ФЭП СБ; αjk — угол между направлением от МКС на k-ю ячейку Земли и нормалью к лицевой поверхности ј-го элемента ФЭП СБ.

Рис. 3. Расчётные схемы оценки эффективности СБ (блоки, обозначенные сплошной линией) и прогнозирования прихода электроэнергии (блоки без тени)

Расчётная интенсивность (энергетическая яркость) солнечного излучения на орбите МКС в текущий момент времени определяется текущим расстоянием от Земли до Солнца, средним значением интенсивности солнечного излучения и средним значением расстояния от Земли до Солнца [18]. В программном обеспечении КЭ контроль точности расчёта яркости Солнца осуществляется по данным прибора Total Irradiance Monitor (TIM) [19], измеряющего полный поток излучения от Солнца, которые публикуются на сайте https://lasp.colorado. edu/lisird/data/sorce_tsi_6hr_l3/). В программном обеспечении КЭ расчётные значения яркости Солнца корректируются в соответствии с данными измерений (при их наличии), при этом расхождение расчётных значений от данных измерений на 10-летнем интервале не превышает 0,14% при среднеквадратичном отклонении 0,048%. Интенсивность уходящего от Земли излучения рассчитывается с учётом характеристик альбедо ячеек Земли, полученных по данным измерений с КА Meteosat, а при их отсутствии альбедо ячеек Земли принимается равным среднему альбедо Земли 0,29 [20].

Текущие значения коэффициентов генерации тока вычисляются как значения, при которых минимизируется отличие расчётных данных тока СБ от данных ТМИ

→ n

IFCv)2 = i?t(ai- Ti(X))2X min, где ai — измеренное значение тока СБ на момент ti; Ti(→x ) — модельное значение тока СБ под воздействием прямого солнечного и уходящего от Земли излучений на момент ti; →x — вектор определяемых параметров. В программном обеспечении КЭ данная задача решается с использованием итерационного метода Ньютона–Гаусса [21]: начиная с начального значения →x0 последовательные приближения →xl+1, l = 0, 1, 2, …, рассчитываются по соотношению

→xl+1 = →xl – ( JT(→xl)J(→xl))–1JT(→xl)F→(→xl), где J(X =

d T i ( x ) 1 n- m

dx j J i -1, j -1

матрица Якоби

→→ для функции F ( x ).

Измерения тока СБ берутся по данным ТМИ, которые содержат данные тока по 12 генераторам СБ (телеметрические параметры 1–12СБ1,2) и данные суммарного тока (телеметрические параметры ТСА, ТСБ: ТС — ток суммарный; А, Б — показания датчиков А, Б). Оценка эффективности СБ осуществляется по данным суммарного тока ТС (А, Б), поскольку СЭП СМ имеет некоторое собственное, в общем случае не всегда неизменное, потребление (приборы контроля и управления), и сумма токов от генераторов всегда меньше суммарного тока ТС (А, Б) [22].

Параметр EF (B_const) характеризует суммарную эффективность лицевой поверхности двух СБ СМ и связан с коэффициентами генерации тока соотношением

∼

∼

EF (B_const) = ∑j Kj Pj, где

Pj — площадь лицевой поверхности ј-го элемента ФЭП СБ. Аналогично форму- лируются параметры оценки эффективности отдельных СБ СМ (СБ2,4 СМ). Отметим, что коэффициенты генерации тока Kj могут быть представлены в виде Kj = KГТKОРj, где KОРj — относительный коэффициент работоспособности ј-го элемента ФЭП, принимающий значения в диапазоне [0…1] и характеризующий относительную работоспособность элемента ФЭП (относительно других элементов ФЭП СБ); KГТ — коэффициент генерации тока СБ.

Для обеспечения реализации данной расчётной схемы планирование сеансов оценки эффективности СБ необходимо осуществлять с учётом следующих рекомендаций:

-

• сеансы оценки эффективности СБ необходимо выполнять над районами земной поверхности, находящимися в зоне охвата КА ДЗЗ, с которых возможно получение калиброванных данных измерений яркости земной поверхности (КА Meteosat и др.);

-

• для определения параметра эффективности СБ используется ТМИ,

полученная на интервале времени, когда составляющая тока СБ, генерируемая от освещения СБ уходящим от Земли излучением, минимальна, а именно — на интервале от прохождения вечернего терминатора до входа МКС в тень Земли при величине указанной расчётной составляющей тока не более 0,5% от тока СБ (1,1 А);

-

• для обеспечения определения эффективности тыльной поверхности СБ необходимо выполнять как режим наведения СБ на Солнце, так и режим ориентации СБ, при котором солнечное излучение поступает на тыльную поверхность СБ;

-

• для обеспечения определения эффективности отдельных СБ режимы ориентации лицевой и тыльной поверхностей СБ на Солнце необходимо выполнять отдельно для каждой СБ;

-

• режимы ориентации лицевой и тыльной поверхностей СБ на Солнце необходимо выполнять как на указанном интервале перед входом МКС в тень Земли, так и в середине светового участка (данный интервал при наличии измерений яркости подстилающей поверхности с КА ДЗЗ используется для контроля точности получаемых решений).

Методика прогнозирования прихода электроэнергии от солнечных батарей

На рис. 3 также представлена расчётная схема прогнозирования прихода электроэнергии, использующая следующие модели, отличающиеся особенностями учёта альбедо Земли: А — учёт альбедо Земли путём завышения коэффициентов генерации тока; В — учёт среднего альбедо Земли; С — учёт альбедо ячеек Земли; D — без учёта альбедо Земли (альбедо Земли равно нулю).

Модель А состоит в расчёте тока СБ только с учётом освещения СБ прямым излучением Солнца, при этом применяются значения коэффициентов генерации тока, завышенные относительно точных фактических значений коэффициентов генерации тока и определяемые из условия, что их использование обеспечивает получение расчётных значений тока СБ, максимально близких к значениям тока СБ, полученным по модели В .

Модель В состоит в применении характеристик среднего альбедо Земли ко всем ячейкам поверхности Земли.

Модель С состоит в применении к ячейкам поверхности Земли индивидуальных характеристик альбедо, соответствующих типу поверхности и проценту покрытия ячейки облаками. В общем случае применяются: нулевая облачность — для расчёта минимально возможного прихода электроэнергии; прогнозируемый процент облачности — для расчёта наиболее вероятного значения прихода электроэнергии; 100%-ная облачность — для расчёта максимально возможного прихода электроэнергии.

Модель D состоит в расчёте тока СБ только от прямого излучения Солнца с применением точных фактических значений коэффициентов генерации тока.

Модели В и С обеспечивают высокоточный прогноз прихода электро- энергии с точным моделированием потоков уходящего от Земли излучения. Модели А и D обеспечивают прогноз прихода электроэнергии без моделирования потоков уходящего от Земли излучения с получаемыми интегральными значениями прихода электроэнергии за виток, точность которых достаточна для штатного обеспечения полёта Международной космической станции, при этом модель A даёт вероятный (ожидаемый) приход электроэнергии, а модель D даёт гарантированный приход электроэнергии, заведомо меньше фактического прихода и меньше оценки гарантированного прихода, получаемой по модели С с использованием нулевой облачности.

Коэффициенты генерации тока для модели А рассчитываются из условия минимизации отличия расчётных токов СБ, полученных по моделям A и B

n

||F(xA)||2 = I (TA(xA) - TB(xB))2 x min, i = 1 i i где TA (XA), TB (XB) — значения тока СБ на момент ti по моделям А и В; XB — используемые в модели В фактические значения коэффициентов генерации тока от освещения лицевой и тыльной поверхностей СБ; xA — вектор определяемых параметров (коэффициенты генерации тока для модели A). Задача решается с использованием метода Ньютона–Гаусса. В общем случае коэффициенты генерации тока для модели A могут определяться для конкретных видов ориентации МКС, конкретной конфигурации МКС и конкретных условий освещённости орбиты МКС (данные условия, как правило, определяются значением угла «Солнце– плоскость орбиты»).

Апробация расчётной схемыоценки эффективности солнечных батарей

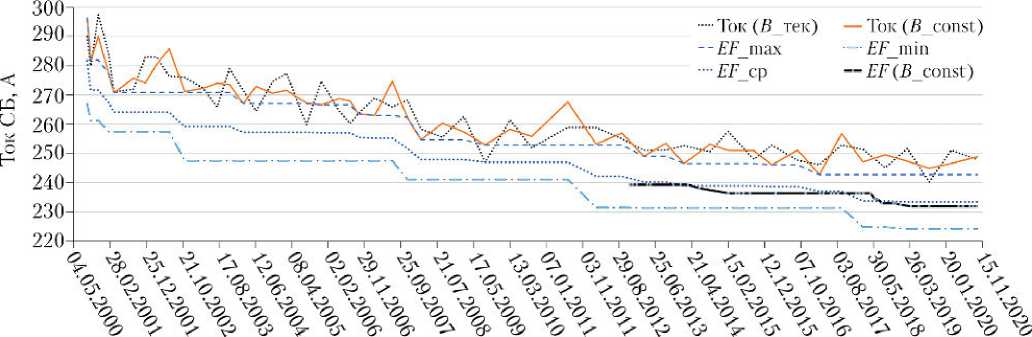

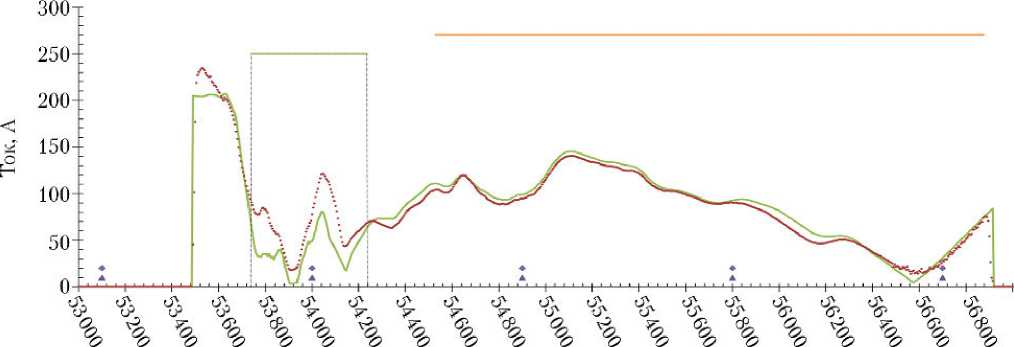

На рис. 4 представлены результаты анализа данных замеров тока СБ, выполненных в сеансах оценки эффективности СБ СМ РС МКС [16]. Выполненный анализ включал пересчёт измеренных значений тока СБ, величина которых соответствует текущей на момент выполнения замеров яркости Солнца B _тек, к условию освещения СБ солнечным излучением эталонной яркости B _const.

На рис. 4 показаны верхняя и нижняя границы значений параметра EF ( B _const), соответственно, кривая EF _max — кривая минимальных значений замеров тока СБ, полученных от начала полёта до текущего момента; кривая EF _min — кривая максимальных значений замеров тока СБ, полученных от текущего момента до момента времени последнего замера тока СБ, уменьшенных на максимальное значение составляющей тока СБ, которая может быть сгенерирована за счёт освещения тыльной поверхности СБ уходящим от Земли излучением, и величина которой составляет 11% суммарного тока СБ (11% ≈ 0,38·0,29·100%, где 0,38 — паспортное значение относительной эффективности тыльной поверхности СБ СМ [22]; 0,29 — среднее альбедо Земли).

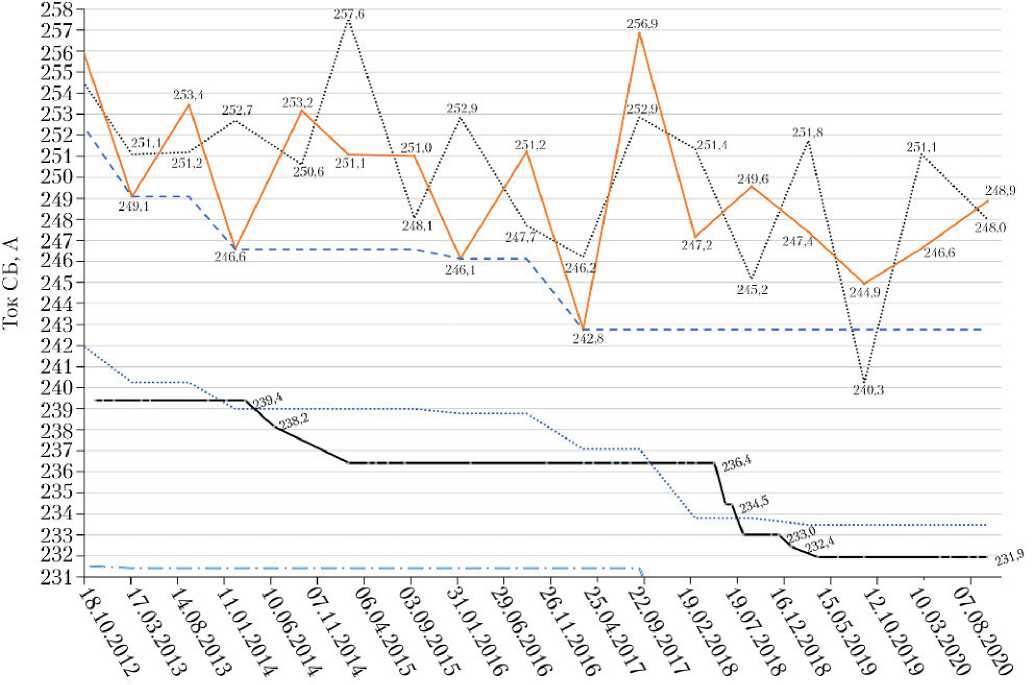

По состоянию на 2020 г. значение нормированного параметра оценки эффективности СБ СМ находится в диапазоне 222^242 А. На рис. 4 представлены значения EF ( B _const), полученные по результатам обработки ТМИ сеансов КЭ, реализованных при малых углах «Солнце-плоскость орбиты» (<10°), что позволяет рассматривать полученные в них данные аналогично данным штатных сеансов оценки эффективности СБ, и последующих сеансов измерений, выполняемых в рамках отработки использования предложенных расчётных схем при сопровождении полёта Международной космической станции.

В табл. 1 представлены параметры эффективности СБ СМ, полученные на интервале 03.04.2019–30.09.2020 г. Наиболее точная из моделей — модель C — в выполненных расчётах реализуется на интервале наличия измерений с КА Meteosat яркости всей видимой с МКС подстилающей поверхности.

Рис. 4. Анализ данных замера тока СБ в сеансах оценки эффективности СБ СМ (сверху — весь период эксплуатации МКС; снизу — интервал реализации КЭ): Ток (B_тек) — данные замера тока СБ (соответствуют текущей яркости Солнца B_тек); Ток (B_const) — ток СБ, пересчитанный к эталонной яркости Солнца B_const; EF_max/min/ср — верхняя и нижняя границы EF (B_const) и их среднее значение

Значения коэффициента эффективности тыльной поверхности СБ относительно лицевой поверхности СБ СМ K T и коэффициента эффективности СБ4 относительно СБ2 СМ K эф.СБ4/СБ2 (табл. 2) получены по результатам совместной обработки сеансов измерений 04.06.2020 г., 01.08.2020 г., в которых выполнялось раздельное наведение на Солнце лицевой и тыльной поверхностей СБ2,4 СМ ( KT находится на верхней границе паспортного диапазона 0,38±0,02).

Таблица 1

Параметры моделей расчёта тока солнечных батарей на интервале 03.04.2019–30.09.2020 г.

|

Параметры |

Модель |

Модель A / Модель С , B , D |

|

|

С , B , D |

А |

||

|

EF ( B _const) |

231,94 A |

244,83 A |

1,0554 |

|

K T |

0,4015 |

0,5643 |

1,4057 |

В табл. 2 и далее: n — количество точек измерений (точка объединяет 5 с); СКО и СИО — среднеквадратичное и среднее инте гральное отклон ения Ток 2 от Ток 1

n n1 ∑ (Ток2 – Ток1)2 А и 100 ∑(Ток2 – Ток1)/ ∑Ток1, %. Отметим чувствительность получаемых решений к составу исходных данных: значения параметров KT = 0,4015, Kэф.СБ4/СБ2 = 0,9956 определены по ТМИ на интервале, когда составляющая тока от освещения СБ уходящим от Земли излучением менее 0,5% тока СБ (1,1 А); при указанной составляющей тока менее 0,05% тока СБ (0,1 А) получаемые значения параметров составляют KT = 0,4033, Kэф.СБ4/СБ2 = 1,0068.

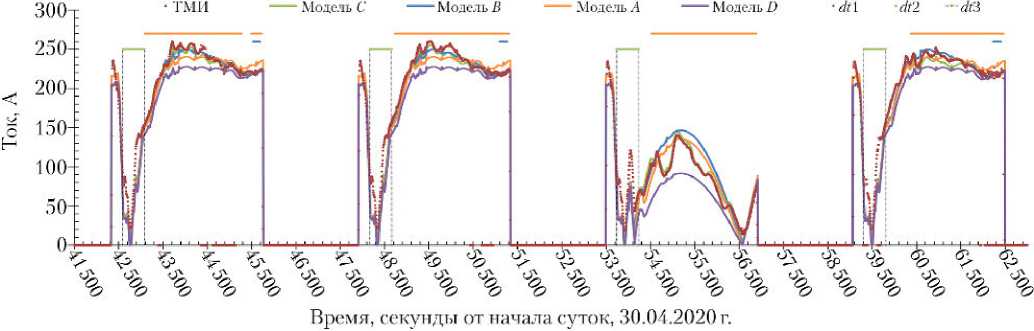

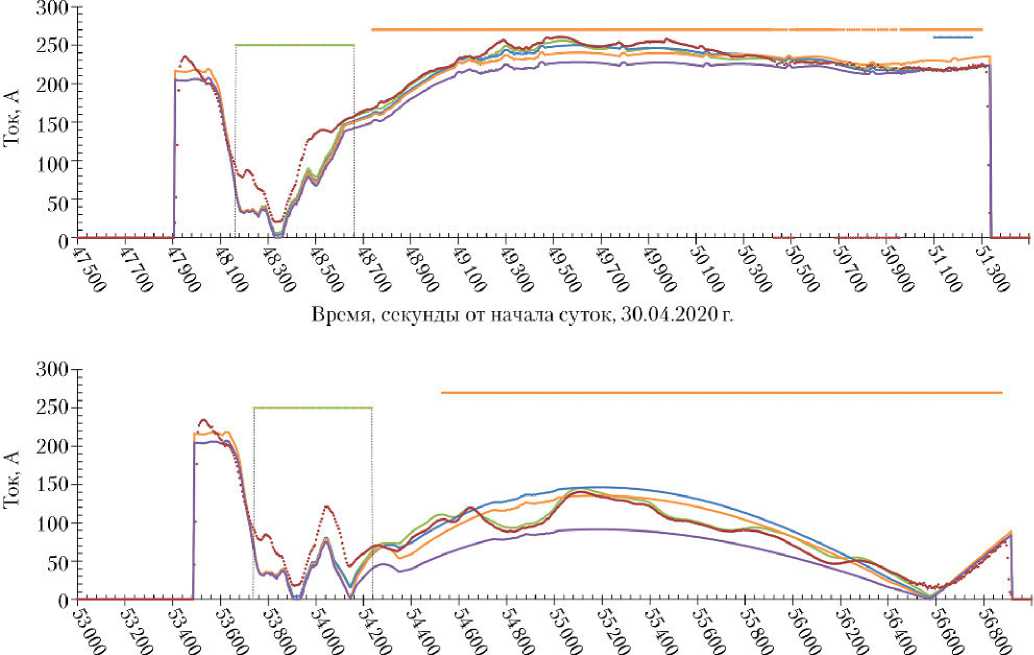

В табл. 3 приведены результаты сравнения расчётного тока СБ между моделями и с данными ТМИ на временном интервале 03.04.2019–30.09.2020 г.: данные модели С получены на интервале наличия измерений с КА Meteosat всей видимой с МКС освещённой поверхности Земли в сеансе измерений 30.04.2020 г. ( dt 2 на рис. 5, 7); для моделей

В , А , D приведён диапазон min/max значений СКО, СИО и среднего тока СБ по выполненным сеансам измерений (03.04.2019 г., 07.06.2019 г., 31.08.2019 г., 30.04.2020 г., 04.06.2020 г., 01.08.2020 г., 29.08.2020 г., 30.09.2020 г.).

Таблица 2

Определение параметров KT и K эф.СБ4/СБ2

|

Параметры |

Сеансы данных |

||

|

04.06.2020 г. |

01.08.2020 г. |

04.06.2020 г. и 01.08.2020 г. |

|

|

KT |

0,4050 |

0,3973 |

0,4015 |

|

K эф.СБ4/СБ2 |

0,9694 |

1,0103 |

0,9956 |

|

n |

286 |

324 |

610 |

|

CKO расчётного тока СБ от данных ТМИ |

2,4069 А |

1,2721 А |

1,9659 А |

Сравнение выполняется отдельно на временных интервалах:

-

1 — интервалы определения параметра EF ( B _const) ( dt 1 на рис. 5, 7);

-

2 — штатный полёт (СБ ориентированы на Солнце);

-

3 — интервалы ориентации тыльной поверхности СБ на Солнце.

Сравнение расчётного тока СБ между моделями и с ТМИ на временном интервале 03.04.2019–30.09.2020 г.

Таблица 3

Интервал

Оценка

Модель

Модель сравнения

С

B

A

D

Название

n

Ср. ток, А

1

СКО

2,4 A

2,1 / 5,6 A

8,9 / 14,1 А

2,1 / 5,6 А

ТМИ

81

1 936

219

218 / 227

СИО, %

–1,0

–1,3 / +0,7

+4,0 / +6,1

–1,4 / +0,6

—

–0,1

+5,4

–0,1

С

81

219

+0,1

—

+5,4 / +5,4

–0,1 / –0,1

В

1 936

215 / 226

–5,1

–5,2 / –5,1

—

–5,2 / –5,2

A

227 / 238

+0,1

+0,1 / +0,1

+5,5 / +5,5

—

D

215 / 226

2

СКО

5,5 А

7,4 / 12,1 А

10,5 / 15,1 А

15,7 / 21,0 А

ТМИ

1 304

21 199

223

215 / 231

СИО, %

–1,5

–1,9 / +0,7

–2,0 / +0,6

–7,1 / –4,7

—

+0,9

+0,3

–5,0

С

1 304

220

–0,9

—

–0,8 / 0,0

–6,0 / –5,3

B

25 500

216 / 227

–0,3

0,0 / +0,8

—

–5,2 / –5,2

A

215 / 227

+5,2

+5,5 / +6,4

+5,5 / +5,5

—

D

204 / 215

3

СКО

5,6 А

8,9 / 21,7 А

11,4 / 20,7 А

22,8 / 43,4 А

ТМИ

408

3 255

89

88 / 130

СИО, %

+4,5

–1,6 / +19,9

–3,0 / +9,2

–34,6 / –12,9

—

+13,8

+4,8

–29,4

С

408

93

–12,1

—

–12,2 / +10,8

–40,8 / –11,6

B

3 263

101 / 130

–4,6

–9,8 / +13,9

—

–32,6 / –20,3

A

92 / 141

+41,6

+13,1 / +68,8

+25,4 / +48,4

—

D

62 / 113

Из сравнения исключены интервалы времени, на которых СБ СМ существенно затенены Американским сегментом (АС) МКС, и ошибки расчётного тока СБ определяются наличием существенных ошибок расчёта сложно-модели-руемого затенения СБ СМ элементами конструкции АС МКС (dt3 на рис. 5, 7), вклад данных интервалов в генерацию тока СБ на витке минимален (не превышает 6%), а их рассмотрение приведёт к неверным оценкам точности получаемых решений.

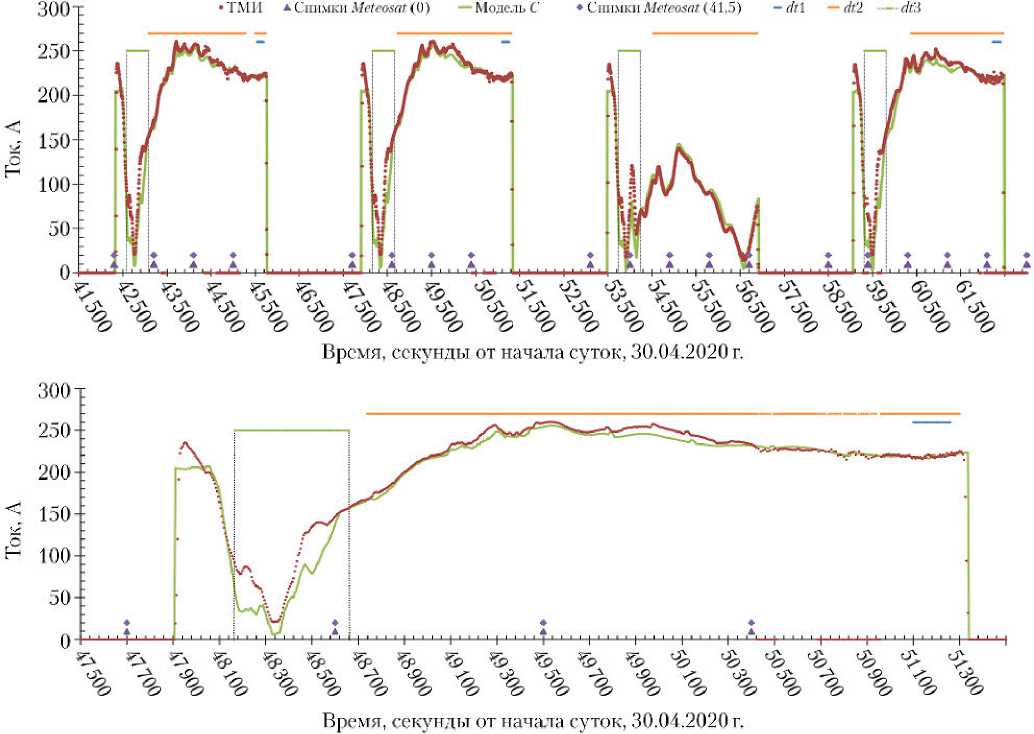

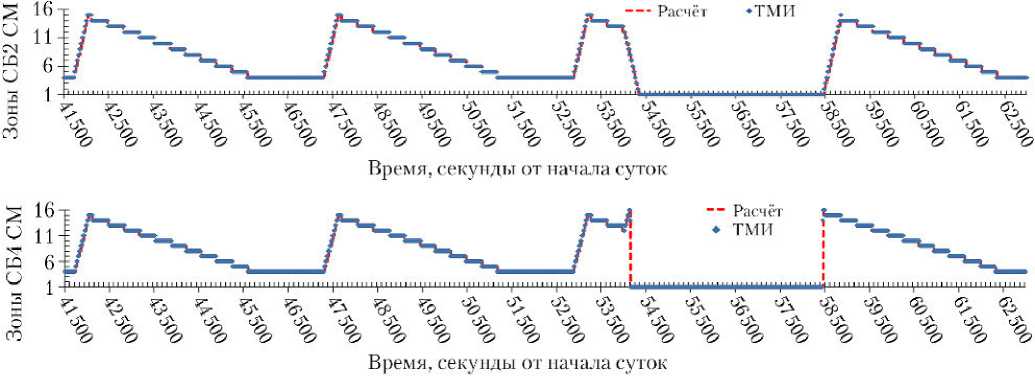

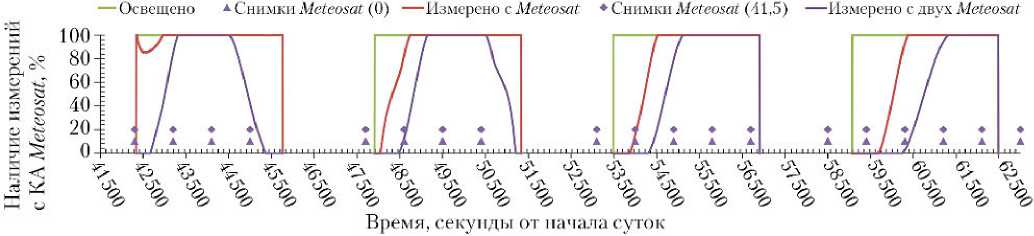

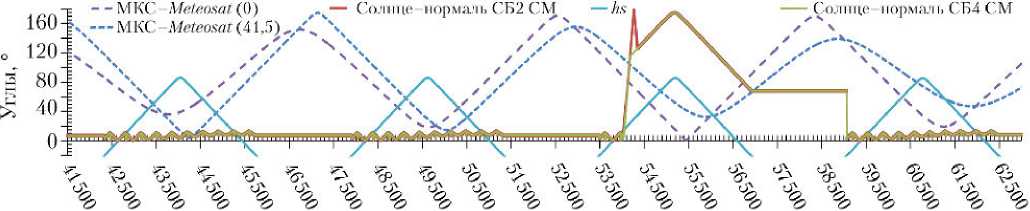

На рис. 5 и 6 показаны примеры представления данных по результатам обработки сеанса измерений 30.04.2020 г.

Время, секунды от начала суток, 30.04.2020 г

Рис. 5. Результаты обработки сеанса измерений: Модель С, ТМИ — расчётный ток СБ и данные ТМИ; Снимки Meteosat — моменты снимков с КА Meteosat (точки стояния 0 и 41,5 ° в. д.); dt1 — интервал определения параметра EF(B_const) (интервал, на котором составляющая тока от освещения СБ уходящим от Земли излучением менее 0,5% тока СБ (1,1 А)); dt2 — интервал наличия измерений с КА Meteosat всей видимой с МКС освещённой поверхности Земли; dt3 — интервалы существенного затенения СБ СМ элементами конструкции АС МКС

Время, секунды от начала суток

Время, секунды от начала суток

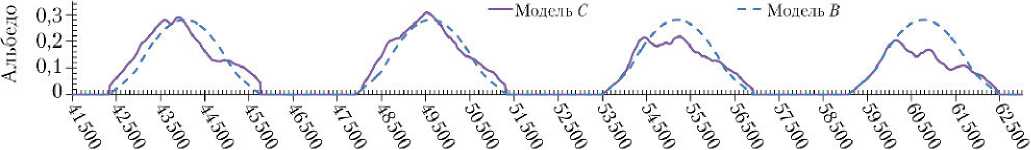

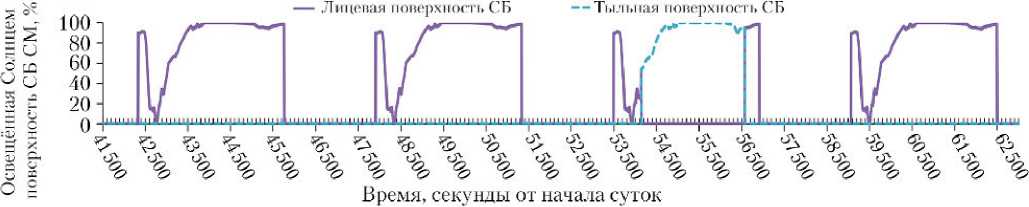

Рис. 6. Сопроводительные данные сеанса измерений: Зоны СБ2/4 СМ — расчётные номера зон положения СБ и данные ТМИ; Наличие измерений с КА Meteosat — 100% видимой с МКС освещённой поверхности Земли (Освещено); процент видимой с МКС освещённой поверхности Земли, для которой получены измерения с любого (Измерено с Meteosat) и одновременно с двух КА Meteosat (Измерено с 2-х Meteosat); Снимки Meteosat — моменты снимков Земли с КА Meteosat; Углы — углы между радиус-векторами МКС и КА Meteosat; угол высоты Солнца в подспутниковой точке МКС (hs); углы между вектором на Солнце и нормалями СБ2/4 СМ; Альбедо — среднее (по видимой с МКС освещённой поверхности Земли) произведение двулучевой функции отражения BRF на синус угла высоты Солнца в точке отражения для среднего альбедо Земли 0,29 (модель B) и с учётом полученных измерений с КА Meteosat (модель C); Освещённая Солнцем поверхность СБ СМ — процент освещения Солнцем лицевой и тыльной поверхностей СБ СМ

Апробация расчётной схемы прогнозирования прихода электроэнергии

В табл. 1 представлены значения параметров рассмотренных моделей расчёта прихода электроэнергии от СБ СМ, полученные на временном интервале 03.04.2019 – 30.09.2020 г. На рис. 7 представлены примеры графиков расчётного тока СБ (сеанс 30.04.2020 г.).

Представленные в табл. 3 данные подтверждают теоретические положения о точности и взаимосвязи моделей расчёта тока СБ. На интервале определения контрольного параметра оценки эффективности СБ:

-

• CИО между моделями С , В , D ~0,1%, СИО модели А от моделей С , В , D ~5,5%;

-

• СИО от ТМИ модели С ~ ±1% (СКО ~2,5 А), моделей B , D ~ ±1,5% (СКО ~2: 6 А), модели А ~4:6% (СКО ~9:14 А).

В штатном полёте (СБ ориентированы на Солнце):

-

• СИО между моделями С , В , A ~1%, СИО модели D от моделей С , В , А —5:6%;

-

• СИО от ТМИ модели C ~ ±1,5% (СКО ~6 А), моделей В , A ~ ±2% (СКО ~7:15 А), модели D ~ -5:7% (СКО ~15:21 А).

Время, секунды от начала суток, 30.04.2020 г.

Рис. 7. Расчётные значения тока солнечных батарей и данные ТМИ

При режимах ориентации СБ, когда Солнце под разными углами освещает тыльную поверхность СБ:

-

• СИО между моделями С , В , A до 15%, СИО модели D от моделей С , В , А ~ 10:10%;

-

• СИО от ТМИ модели C ~ ±5% (СКО ~6 А), моделей В , А ~ ±20% (СКО ~9:22 А), модели D ~ -12:35% (СКО ~22:44 А) (высокий процент СИО объясняется, в т. ч., пониженными значениями тока СБ).

Заключение

Таким образом, в результате реализации КЭ разработана методология учёта эффекта альбедо при анализе результатов проведения сеансов оценки эффективности СБ модулей РС МКС и при прогнозировании прихода электроэнергии от СБ РС МКС, даны рекомендации по режимам управления СЭП РС МКС с учётом возможностей генерации электроэнергии под воздействием уходящего от Земли излучения. По результатам анализа полученных в ходе КЭ данных и выполненной апробации расчётных схем учёта эффекта альбедо получены обоснованные значения сформулированного параметра оценки эффективности СБ. При этом наряду с получением оценки суммарной эффективности СБ СМ представленная методика обеспечивает получение оценок эффективности отдельно для каждой СБ. Использование сформулированного параметра оценки эффективности СБ позволит в дальнейшем осуществлять максимально точный контроль эффективности СБ модулей РС МКС.

Расчётные схемы прогнозирования прихода электроэнергии позволяют выполнять как высокоточный прогноз прихода электроэнергии с точным моделированием потоков уходящего от Земли излучения (такой прогноз по моделям В и С предлагается использовать в исключительных случаях, когда высокоточный прогноз обоснованно необходим), так и выполнять прогноз прихода электроэнергии без моделирования потоков уходящего от Земли излучения с получаемыми интегральными значениями прихода электроэнергии за виток, точность которых достаточна для штатного обеспечения полёта РС МКС. Описанная методология применима для СБ КА на околоземной или окололунной орбите. Отметим, что при решении задач управления СБ АС МКС альбедо Земли не учитывается, что обосновывается, по-видимому, отсутствием дефицита электроэнергии на АС МКС, и, следовательно, отсутствием необходимости высокоточного контроля текущей производительности СБ АС МКС.

Автор благодарит за внимание и поддержку реализации КЭ Соловьёва Владимира Алексеевича, Маркова Александра Викторовича, Беляева Михаила Юрьевича, Станиловскую Веру Ивановну, Спирина Александра Ивановича, а также Рублева Алексея Николаевича, Суш-кевич Тамару Алексеевну, Сазонова Виктора Васильевича, Бурцева Михаила Александровича, Кириченко Алексея Сергеевича — за ценные обсуждения.

Координацию выполнения КЭ осуществляла секция № 7 «Технические исследования и технологии пилотируемых космических полётов» Координационного научно-технического совета Госкорпорации «Роскосмос» по программам научноприкладных исследований и экспериментов на пилотируемых космических комплексах.

Список литературы Отработка методов учёта уходящего от земли излучения при моделировании прихода электроэнергии на российском сегменте Международной космической станции в эксперименте "Альбедо"

- Любинский В.Е., Соловьёв В.А. Управление полётом МКС: развитие методов и средств управления орбитальными комплексами // Полёт. 2005. № 6. С. 3-6.

- Рулев Д.Н., Черемисин М.В., Новиченков К.А., Лупян Е.А., Мазуров А.А., Бурцев М.А. Учёт уходящего от Земли излучения при моделировании энергобаланса РС МКС в КЭ «Альбедо» // Международная научно-практическая конференция «Научные исследования и эксперименты на МКС». 9-11 апреля 2015 г. Москва, ИКИ РАН. С. 218-219.

- Ризванов А.А. Гиперспектральные методы и средства измерения характеристик излучения системы «атмосфера-Земля» в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной областях спектра с борта Международной космической станции // Космонавтика и ракетостроение. 2015. Вып. 6(85). С. 42-48.

- Беляев М.Ю., Десинов Л.В., Караваев Д.Ю., Сармин Э.Э., Юрина О.А. Аппаратура и программно-математическое обеспечение для изучения земной поверхности с борта Российского сегмента Международной космической станции по программе «Ураган» // Космонавтика и ракетостроение. 2015. № 1(80). С. 71-79.

- EUMETSAT. MSG Level 1.5 Image Data Format Description. EUM/MSG/ICD/ 105 v7, 4 December 2013. 129 p.

- Патент 2353555. Российская Федерация. Способ определения максимальной выходной мощности солнечных батарей космического аппарата и система для его осуществления. Рулев Д.Н., Стажков В.М., Платонов В.Н., Спирин А.И.; заявитель и патентообладатель — ОАО «РКК «Энергия»; заявка № 2006131395/11от 31.08.2006 г.; опубликовано 27.04.2009 г. // Бюллетень № 12. 14 с.

- Патент 2376615. Российская Федерация. Способ определения альбедо земной поверхности в подспутниковых точках орбиты космического аппарата (варианты). Рулев Д.Н.; заявитель и патентообладатель — ОАО «РКК «Энергия»; заявка № 2006132977/11 от 13.09.2006 г.; опубликовано 20.12.2009 г. // Бюллетень № 35. 11 с.

- Патент 2547169. Российская Федерация. Способ определения альбедо земной поверхности. Рулев Д.Н.; заявитель и патентообладатель — ОАО «РКК «Энергия»; заявка № 2013133202/28 от 16.07.2013 г.; опубликовано 10.04.2015 г. // Бюллетень № 10. 10 с.

- Патент 2624763. Российская Федерация. Способ определения выходного тока солнечной батареи космического аппарата. Спирин А.И., Беляев М.Ю., Рулев Д.Н.; заявитель и патентообладатель — ОАО «РКК «Энергия»; заявка № 2016112738 от 04.04.2016 г. от 06.07.2017 г. // Бюллетень №19. 10 с.

- Патент 2640937. Российская Федерация. Способ контроля текущего состояния панели солнечной батареи космического аппарата. Спирин А.И., Рулев Д.Н., Скурский Ю.А., Лифанова Г.А., Сапоженков А.Б.; заявитель и патентообладатель — ОАО «РКК «Энергия»; заявка № 2016114937 от 18.04.2016 г.; опубликовано 12.01.2018 г. // Бюллетень № 2. 8 с.

- Патент 2653890. Российская Федерация. Способ определения производительности установленной на космическом аппарате солнечной батареи с положительной выходной мощностью тыльной поверхности. Рулев Д.Н., Спирин А.И.; заявитель и патентообладатель — ПАО «РКК «Энергия»; заявка № 2016132609 от 08.08.2016 г.; опубликовано 15.05.2018 г. // Бюллетень № 14. 10 с.

- Патент 2655561. Российская Федерация. Способ контроля производительности солнечной батареи космического аппарата на бестеневых орбитах. Рулев Д.Н., Спирин А.И.; заявитель и патентообладатель — ПАО «РКК «Энергия»; заявка № 2017104045 от 07.02.2017 г.; опубликовано 28.05.2018 г. // Бюллетень № 16. 12 с.

- Патент 2662372. Российская Федерация. Способ контроля системы энергопитания снабженного солнечными батареями космического аппарата. Спирин А.И., Рулев Д.Н., Рулев Н.Д.; заявитель и патентообладатель — ПАО «РКК «Энергия»; заявка № 2017119306 от 01.06.2017 г.; опубликовано 25.07.2018 г. // Бюллетень № 21. 11 с.

- Рулев Д.Н., Стажков В.М., Корнеев А.П., Пантелеймонов В.Н. Программный комплекс моделирования электроприхода Российского сегмента Международной космической станции // Труды XXXVII Чтений, посвящённых разработке научного наследия и развитию идей К.Э. Циолковского (Калуга, 17-19 сентября 2002 г.). Секция «Проблемы ракетной и космической техники». Казань: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2003. С. 71-75.

- Рулев Д.Н. Отработка методов учёта уходящего от Земли излучения при моделировании прихода электроэнергии на РС МКС в эксперименте «Альбедо» // XLIV Академические чтения по космонавтике, посвящённые памяти академика С.П. Королёва и других выдающихся отечественных ученых -пионеров освоения космического пространства: Сб. тезисов в 2 т. Москва, 28-31 января 2020 г. М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2020. Т. 1. C. 305-307.

- Спирин А.И. Анализ полётных данных как основа для принятия операционных решений по эксплуатации долговременных орбитальных станций // Вестник МАИ. 2018. Т. 25. № 2. C. 139-151.

- Kopp G., Lean J.L. A new, lower value of total solar irradiance: Evidence and climate significance // Geophys. Res. Lett. 2011. V. 38. L01706. DOI: 10.1029/2010GL045777.

- Поток энергии Солнца и его изменения / Под ред. О. Уайта, пер. с англ. М.: Мир, 1980. 559 с.

- Kopp G., Lawrence G., Rottman G. The Total Irradiance Monitor (TIM): Science results // Sol. Phys. 2005. 230. 129-139, D01:10.1007/s 11207-005-7433-9.

- Stephens G.L., O'Brien D., Webster P.J. et al. The albedo of Earth // Reviews of Geophysics, 2015. Vol. 53. № 1. P. 141-163, D0I:10.1002/2014RG000449.

- Гилл Ф., Мюррей У., Райт М. Практическая оптимизация / Пер. с англ. М.: Мир, 1985. 509 с.

- Зернов А.С., Николаев В.Д. Опыт эксплуатации солнечных батарей служебного модуля Международной космической станции // Космическая техника и технологии. 2016. № 1(12). С. 29-38.