Отражение правления княгини Ольги в творчестве российских художников

Автор: Белоусова А.Д., Сухорукова Е.П.

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: Исторические науки

Статья в выпуске: 3 (92), 2024 года.

Бесплатный доступ

Предпринята попытка атрибутировать произведения искусства отечественных художников, неоднократно обращавшихся к истории Древней Руси, в частности к периоду правления княгини Ольги.

Княгиня ольга, картина, художник, образ, в.м. васнецов, м.в. нестеров

Короткий адрес: https://sciup.org/148329333

IDR: 148329333 | УДК: 93/94

Текст научной статьи Отражение правления княгини Ольги в творчестве российских художников

№ 3(92). 25 июля 2024 ■

Равноапостольная княгиня Ольга – одна из самых выдающихся фигур Древней Руси. Женщина, которой по праву отводится значимое место в истории нашей страны. Обращаясь к историческим трудах и электронным ресурсам, мы можем заметить, что её имя заслуженно входит в список «100 Великих женщин» (наравне с известными Клеопатрой и Жанной Д’Арк, Королевой Викторией и Екатериной II, С.В. Ковалевской и Марией Кюри) [10, 17].

Образ княгини Ольги воспроизведён и в летописных преданиях, и зарубежных анналах, хрониках, и личных записях исторических личностей. Мастера искусства также не оставляют без внимания русскую княгиню.

Для начала обратимся к первому упоминанию о княгине. Оно появляется в Повести временных лет [9], Ольга предстаёт перед нами в момент знакомства с князем Игорем. По Раздивиловскому списку это событие произошло в 6411 г. (т. е. знакомство Игоря и Ольги произошло в 903 г.). Оно заложило основу дискуссиям, относящимся к датировке данного события, к определению места рождения княгини Ольги и знатности её происхождения. Большинство историков придерживаются мнения о псковском происхождении Ольги, на это указывает Повесть временных лет, Новгородская Первая летопись младшего извода, а также поздняя летопись «Проложное житие княгини», известное с XIII-XIV вв. [6, с. 16]. Местом рождения традиционно принято считать Изборск или деревню Выбу-ты (Псковская область).

К XVI в. относится самое известное предание о первой встрече Ольги с князем Игорем. В Степенной книге царского родословия повествуется о том, что встреча произошла на Псковской земле на р. Великой. Игорь, будучи юношей, охотился в Псковской земле и на противоположном берегу реки увидел охотничьи угодья. Однако переправиться туда не смог из-за отсутствия лодки. «И увидел он некоего плывущего по реке в лодейце, и призывал плывущего к берегу, и повелел перевезти себя через реку...» [6, с. 17].

Это событие отражает картина «Первая встреча князя Игоря с Ольгой» (рис. 1). Ранее авторство картины приписывалась Г. Угрюмову, затем другому неизвестному художнику XIX в. Однако в XXI в. искусствоведом Луизой Целищевой была проведена экспертиза, включающая технологическое и стилистическое исследование, в результате которой было выявлено подлинное авторство и датировка написания. Сегодня нам известно, что картина была написана в 1824 г. и принадлежит российскому историческому живописцу В.К. Сазонову (1789–1870) [14]. При написании картины художник придерживался версии о простонародном происхождении княгини Ольги, но не безосновательно, а опираясь на труд Н.М. Карамзина «История государства Российского» [3] и поэму З.А. Волконской «Сказание об Ольге» [4].

Рис. 1. В.К. Сазонов «Первая встреча князя Игоря с Ольгой», 1824 г.

Современный историк и исследователь А.Ю. Карпов в своей монографии «Княгиня Ольга» приходит к выводу, констатируя: «... Ольгу и после смерти Игоря будут окружать многочисленные родственники, также отличные от родственников мужа...», значит, «отнюдь не безродной простолюдинкой была», на что также может указывать особое положение её в семье Игоря, а также сохранение власти Ольги в Киеве после его смерти [6, с. 35]. Задолго до А.Ю. Карпова историк XVIII в. В.Н. Татищев высказывался о том, что «...все князи и прежде, и после женились на дочерях княжеских, а на крестьянских ни единого» [13].

Одним из самых известных периодов жизни княгини Ольги является месть древлянам за смерть мужа её, князя Игоря. Большим кружевом преданий и тайн окутана сама месть княгини Ольги. В Повести временных лет неоднократно упоминается месть княгини, которая представлена летописцем следующим образом: «... сказали же древляне: “Вот убили мы князя русского; возьмем жену его Ольгу за князя нашего Мала и Святослава возьмем и сделаем ему, что захотим”. И послали древляне лучших мужей своих, числом двадцать, в ладье к Ольге, и пристали в ладье под Боричевым... И поведали Ольге, что пришли древляне, и призвала их Ольга к себе, и сказала им: “Гости добрые пришли”. И ответили древляне: “Пришли, княгиня”. И сказала им Ольга: “Так говорите же, зачем пришли сюда?”. Ответили же древляне: “Послала нас Деревская земля с такими словами: “Мужа твоего мы убили, так как муж твой, как волк, расхищал и грабил, а наши князья хорошие, потому что берегут Деревскую землю, – пойди замуж за князя нашего за Мала”» [9].

Этому событию посвящена зарисовка картины русского живописца В.И. Сурикова (1848-1916) «Княгиня Ольга встречает тело князя Игоря» (рис. 2 на с. 34). Нашему вниманию представлен лишь эскиз неосуществлённой картины, замысел данной картины возник у художника в 1909 г. во время поездки в Сибирь. Живя близ озера Шира, он сделал несколько этюдов для картины. К работе над замыслом В.И. Суриков возвратился уже после окончания одной из последней знаменитой картины «Посещение царевной женского монастыря». В 1914–1915 гг. художником было исполнено несколько графических и акварельных эскизов [12, с. 345]. К эскизам «Пугачёв» и «Княгиня Ольга» (зарисовки картин были придуманы автором в одно время) художник возвращается уже в 1915 г., последние эскизы картины «Княгиня Ольга встречает тело Игоря» относятся к 1916 г. Искусствовед Т.В. Ясникова в рамках книги Жизнь замечательных людей (ЖЗЛ) «Суриков» напишет: «“Пугачев” - это он сам, скованный в своих действиях, непонятый, ожидающий развязки, а “Княгиня Ольга встречает тело убиенного мужа” – это образ женщины, которая увидит Сурикова “не на коне”. Работа не клеится...» [16, с. 568-569]. Художник решает отвлечься от исторического жанра, он отодвигает эскизы, так и не сумев до конца завершить работу.

Отметим, что в исторических источниках нет сведений о том, что послы древлянские пришли к Ольге с телом убитого князя Игоря. Скорее наоборот, ряд исторических источников, например, византийские записки Иоанна Цимисхия повествуют о том, что византийский Император позже говорил Святославу, что отец его «был взят в плен, привязан к стволам деревьев и разорван надвое» [3]. Обратившись к Повести временных лет, можно обнаружить, что сведения о прибытии послов с телом убиенного князя Игоря также отсутствуют [9].

Рис. 2. Цветная зарисовка неосуществлённой картины

В.И. Суриков «Княгиня Ольга встречает тело князя Игоря»

Если рассматривать такое предложение древлян как «сватовство», то необходимо учитывать, что данное явление неслучайно и неуникально по своей природе. По представлениям многих народов того времени семья, в том числе и жена, как и имущество должно было переходить победителю, т. е. князю древлян Малу [6, с. 87].

Повесть временных лет рассказывает нам о следующий событиях, случившихся после того, как княгиня выслушала послов: «Сказала же им Ольга: “Любезна мне речь ваша, – мужа моего мне уже не воскресить; но хочу воздать вам завтра честь перед людьми своими; ныне же идите к своей ладье и ложитесь в ладью, величаясь, а утром я пошлю за вами, а вы говорите: “Не едем на конях, ни пеши не пойдем, но понесите нас в ладье”, - и вознесут вас в ладье”, и отпустила их к ладье. Ольга же приказала выкопать яму великую и глубокую на теремном дворе, вне града...» [9].

Само же передвижение древлянских послов в ладье «на утро» отнюдь не является элементом великой чести или свадебного обряда (как они предполагали, в связи с чем с гордостью согласились на это). Напротив, в древнем Киеве это был обряд перед погребением усопшего. Руссы в отличие от других народов сжигали в ладьях умерших людей. Этот ритуал олицетворял переправу на лодке из мира живых в мир мёртвых. Существует описание такого обряда арабским путешественником Ибн Фадланом, который наблюдал похороны знатного русса в столице Волжской Булгарии [6, с. 92].

После того, как утром древлянские послы по велению княгини сели в ладью, их принесли на двор к Ольге, и как несли, так и сбросили их вместе с ладьей в яму. И, склонившись к яме, спросила их Ольга: «Хороша ли вам честь?». Они же ответили: «Горше нам Игоревой смерти», после чего велела засыпать их живыми [9].

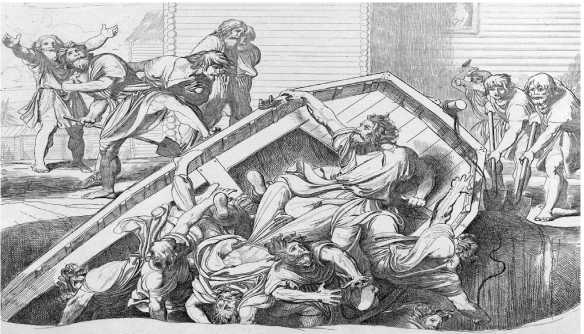

Этот эпизод также отражает работа русского живописца итало-швейцарского по происхождению Ф.А. Бруни (1799–1875). Гравюра была создана живописцем в 1839 г. под названием «Мщение Ольги против послов древлянских» (рис. 4 на с. 36) и получила широкое распространение при упоминании первой мести княгини Ольги.

Находясь за границей, работая над античными сюжетами своих картин, Ф.А. Бруни получил важное для него письмо из Общества поощрения художников от 14 января 1827 г. В письме были отмечены «труды гравирования на меди событий, взятых из отечественной истории...», а к письму прилагалось 100 червонцев [4, с. 44].

Первые гравюры, созданные рукой художника Ф.А. Бруни, датируются концом 1825 г. или январём 1826 г. Искусствовед А.Г. Верещагина предполагает, что княгиня В.А. Волконская могла усилить интерес художника к русской истории (например, в связи с тем, что ей принадлежит сочинение-поэма «Сказание об Ольге»), когда он находился за границей [Там же, с. 225].

Все сюжеты для гравюр были заимствованы из «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина. В письме от 17 июня 1830 г. художник Ф.А. Бруни напишет: «Деяние великих князей Рюрика, Олега, Игоря и великой княгини Ольги уже представляются» [Там же, с. 226]. Позже, в 1839 г. в Петербурге Обществом поощрения художников будет издан альбом: «Очерки событий из Российской истории, сочинённые и гравированные профессором живописи Ф.Бруни с пояснительным текстом соч. М. Резвого», где под 10 пунктом будет значиться гравюра «Мщение Ольги против послов древлянских» (рис. 3) [Там же, с. 227].

Рис. 3. Гравюра Ф.А. Бруни, «Мщение Ольги против послов древлянских», 1839 г.

Также, необходимо отметить, что кисти Ф.А. Бруни принадлежит ещё одна гравюра (см. рис. 4 на с. 36), посвящённая княгине Ольге, как предтече православия на Руси. Однако советский и российский искусствовед Н.А. Яковлева в своей монографии «Историческая картина в русской живописи»

акцентирует внимание на том, что в Петербурге решение о показе картины с данным сюжетом было отменено: «... представить её “Ольгу”* обнажённой признано неприличным» [16, с. 125]. Вторая и третья месть княгини Ольги также известны своей жестокостью и мстительностью, но они не нашли отражения на холстах художников.

Рис. 4. Гравюра Ф.А. Бруни, «Крещение Ольги», 1830 г.

Описывая жёсткий нрав русской княгини, можно говорить о том, что Ольга не просто мстила за смерть мужа, но и защищала интересы своего государства от посягнувших на него после смерти князя Игоря. Можно предположить, что без этой череды жестоких поступков княгини в отношении древлян, не образовалась бы могучая династия Рюриковичей. Княгиня Ольга уберегла не только себя и сына, но и рождающуюся Русь от посягательств на неё. В XIX в. Н.М. Карамзин напишет: «...вера и самые гражданские законы язычников оправдывали месть неумолимую, а мы должны судить о героях истории по обычаям и нравам их времени» [5, с. 100].

Необходимо отметить, что большинство художников обратились к иному периоду жизни русской княгини, а именно к её миссионерскому подвигу. В 1862 г., в день памяти Святого Владимира, состоялась торжественная закладка храма в честь просветителя Руси. Началось строительство Владимирского собора, одного из самых значимых памятников монументальной живописи к. XIX в.

В 1880-е гг. начинается полномасштабная реставрация собора, вопрос о внутреннем убранстве решался Церковно-археологическим обществом. В 1885 г. А.В. Прахов, русский историк искусства и художественный критик, становится руководителем отделочных работ и входит в состав Комитета по постройке. Им ставились первостепенные задачи – создать современный памятник, достойный древности и возрождающий её традиции, и требовалось привлечение творческих сил, не подверженных рутине храмовой живописи. Местные художники А.В. Прахова не устраивали [11]. Такие художники, как В.И. Суриков и В.Д. Поленов, отказались участвовать в росписи собора. Однако были знаменитые мастера, которым было отказано в этом деле. Идея храма, которую представлял себе А.В. Прахов, не соответствовала творческим интересам М.В. Врубеля, увлечённого Византией и тяготевшего к «большому стилю», его идеи, воплощённые в эскизах, расходились по своему драматизму с общей стилистикой [Там же].

Профессор А.В. Прахов знал одного известного и талантливого художника-живописца с 1869 г., им оказался В.М. Васнецова. А.В. Прахов, посещавший с. Абрамцево, видел «церковку», которая была построена в 1881–1882 гг. по проекту художника, а также видел его иконы «Богоматери» и «Сергия Радонежского» и знал о его известных постановках «Снегурочка», «Каменный век» – всё это не могло не заинтересовать русского историка искусств, и он пригласил В.М. Васнецова участвовать в росписи Владимирского собора [7, с. 263].

В своих воспоминаниях М.В. Нестеров писал: «Васнецова не пришлось долго уговаривать, после “Каменного века” Виктор Михайлович спал и видел роспись больших стен». Однако всё же художник согласился не сразу, его волновало: «Что можно сделать после таких мастеров, как Рафаэль и Мурильо, – говорил он, – чтоб критика не упрекнула в подражании» [7, с. 264]. Однако можно говорить о том, что на решение об участии в росписи храма повлияла материальная сторона, художник знал, что эта работа даст ему хороший заработок (в общем вся работа принесла художнику-живописцу 51 тыс. руб., в эту сумму входили расходы на художественные материалы, а также на оплату труда помощников) [Там же].

В.М. Васнецов решил, что, прежде чем приступить к выполнению росписи собора, необходимо посетить Италию, чтобы познакомиться с памятниками византийского искусства. В мае В.М. Васнецов уже был там и писал впоследствии В.В. Стасову, художественному и музыкальному критику: «Был в Венеции, Равенне, Флоренции, Риме и Неаполе. Хотел добраться до Палермо, да и сил не хватило. В Венеции увлекся Сан-Марком, кое-что даже и зарисовал. Пробыл четыре дня. В Равенне смотрел св. Виталия, обоих Аполлинариев, Галиа-Плацида, Баптистерию и пробыл, увы, только день, кое-что тоже зарисовал. Во Флоренции четыре дня, в Риме - неделю (катакомбы, св. Климент и пр.). В Неаполе – три-четыре дня. Вот и все мое путешествие» [7, с. 266]. По приезду из Италии Виктор Михайлович приступил к изготовлению эскизов. Осенью 1885 г. несколько эскизов были им выполнены, представлены на «благорассмотрение» комитета и приняты (из писем художника известно, что он тогда проработал над исполнением двадцати двух эскизов больше месяца). Н.В. Неврев, русский исторический и жанровый живописец, писал В.М. Васнецову: «Не могу не высказать тебе, дорогой Виктор Михайлович, того наслаждения, какое пришлось испытать при обозрении твоих рисунков, привезенных в Москву Адрианом Викторовичем. Только ты один мог сделать подобную прелесть... Поленов, Репин и Суриков в восторге от творческих произведений» [Там же, с. 268].

Художник-живописец, судя по источникам личного происхождения, не всегда находился в состоянии вдохновения, его письма Т.М. Третьякову, И.С. Остроухову, Е.Г. Мамонтовой свидетельствует о тоске и тяжёлом настроении [7, с. 269].

Видно, что В.М. Васнецов скучает по прежней жизни: «всякое помышление о своих картинах придётся оставить на три года», «тоскую о музыке, хочется послушать Бетховена, или Баха, или Моцарта... мне она страшна необходима, музыкой можно лечиться», интересуется художник и столичной жизнью, работами Сурикова «Боярыня Морозова», Поленова «Христос и грешница» [Там же]. Действительно, можно с уверенностью констатировать то, что работа была громадной. Почти все работы В.М. Васнецов исполнял сам, помощники в основном выполняли черновую работу. Исходя из источников личного происхождения, мы видим, что художнику было тяжело свыкнуться с жизнью в Киеве, ко всему прочему добавились неприятные столкновения с местными монахами и духовенством, об этом свидетельствуют воспоминания М.В. Нестерова и письма И.Е. Репина [7, с. 272]. Протоирей Лебединцев открыто выражал свою оценку «Пророкам» В.М. Васнецова: «Не хотел бы я встретиться с его пророками в лесу!» [Там же].

Нужно понимать, что Виктор Михайлович рассматривал Владимирский собор как исторический памятник. Он стремился приблизиться к основным чертам древнерусской иконописи, решительно отходя от академизма и приближаясь к истокам народного творчества, при этом стремившись показать изображаемые лица как живых участников истории, которые боролись за родную землю и её независимость и, конечно, способствовали развитию русской культуры, его эскиз «Княгиня Ольга» является тому подтверждением.

Сегодня эскиз «Княгиня Ольга» (см. рис. 5 на с. 38) является одной из самых запоминающихся работ В.М. Васнецова.

Рис. 5. В.М. Васнецов. Княгиня Ольга. Фрагмент эскиза фрески

Отметим, что искусствоведы Н.С. Моргунов и Н.Д. Моргунова-Рудницкая в своей монографии «В.М. Васнецов. Жизнь и творчество» сообщают, что сам эскиз не несёт в себе ничего от церковности, скорее он является историческим портретом [7, с. 286]. Облик княгини Ольги суров, не остаётся без внимания её грозный взгляд. В Русском музее хранится акварельный этюд к этому эскизу русской крестьянской девушки с миловидным круглым лицом, как всегда, В.М. Васнецов и тут взял за основу национальный тип лица [7, с. 392].

Главная интересная деталь на эскизе — это деревянная церковь в руках княгини, которая свидетельствует об интересе художника к русскому народному зодчеству, также этой деталью В.М. Васнецов указывает на важный исторический факт, а именно на то, что княгиня Ольга первая приняла христианство во время поездки в Византию. В книге французского археолога Де Бай сообщается интересный эпизод. Оказывается, что в руках княгини модель церкви в Вышгороде. Также искусствоведы сообщают о том, что француз Де Бай был лично знаком с В.М. Васнецовым и возможно эта яркая подробность о деревянной церковке была сообщена ему лично художником-живописцем [Там же].

По завершении своей работы во Владимирском соборе, в Киеве, в 1898 г. русский художник В.М. Васнецов пришёл к особому выводу, который пронёсся через века и нашёл отголоски сегодня: «Я всегда был убежден, что в жанровых и исторических картинах – статуях и вообще в каком бы то ни было произведении искусства – образа, звука, слова – в сказке, песне, былине, драме и проч. – сказывается весь цельный облик народа, внутренний и внешний, с прошлым и настоящим, а может быть и будущим. Только больной и плохой человек не помнит и не ценит своего детства и юности ... плох тот народ, который не помнит, не ценит и не любит своей истории» [7, с. 276].

Русский художник М.В. Нестеров в конце XIX в. определил роль Владимирского собора в истории нашего Отечества: «Чудесный памятник по себе оставит Васнецов русским людям. Они будут знать в лицо своих святых, угодников и мучеников, всех тех, на кого они хотели бы походить и что есть их заветный идеал... все они переносят зрителей своими образами в далекое прошлое, дают возможность представить себе целые народы, их обычаи и характеры» [11].

Конечно, основной объём работы и создание образа храма принадлежало В.М. Васнецову, но А.В. Прахов пригласил для этой масштабной работы ещё одного художника, который оставил немалый след в истории росписи храма.

Кисти М.В. Нестерова (1862–1942 гг.), будущего академика живописи, также принадлежит ряд работ, которые украшают Владимирский собор. Творчество художника достаточно разностороннее, в числе его работ –значительное количество портретов, отображающих жизнь русского человека, а также полотна, выполненные в рамках исторического жанра. А также художник оставил свой творческий след росписью храмов. В 1893 г. для Владимирского собора художник напишет образ Святой Ольги (рис. 6).

В своих воспоминаниях «О пережитом 1862–1917 гг.» художник поделится переживаниями во время работы во Владимирском соборе. Например, о том, что к моменту завершения росписи Владимирского собора (когда уже были закончены Богородица с младенцем, Иисус Христос и иконостас) собор посетил Великий князь Пётр Николаевич. Художник пишет: «Понравились ему и мои образа иконостасов, особенно Борис, Ольга и Михаил» [8, с. 212].

Рис. 6. М.В. Нестеров «Святая княгиня Ольга»

Особое место в воспоминаниях М.В. Нестерова занимает 1896 г. когда состоялось освещение Владимирского собора в Киеве. При осмотре собора русский историк искусства и непосредственно создатель проекта оформления и отделки Владимирского собора А.В. Прахов отметит, что образ княгини Ольги, принадлежавший кисти М.В. Нестерова – «... это скорей “Олюшка”, чем Ольга» [8, с. 266]. Также художник вспоминает момент осмотра храма вместе с Императором Александром III и князем Михаилом Николаевичем, который обращаясь к М.В. Нестерову скажет: «Эта Ольга мне больше нравится, чем внизу» (внизу находилась фреска В.М. Васнецова) [Там же]. После чего художник напишет: «Васнецов, идущий теперь позади меня, это слышит, но сегодня он так пресыщен похвалами, восторгами, что пропускает это замечание мимо ушей» [Там же].

Ввиду того, что на изображении не видно целого креста, а именно его окончания, мы можем предположить. С середины прошлого тысячелетия известна форма такого креста, которая носит наименование «патриаршего», эти сведения подтверждаются данными из области церковной археологии. Крест данной формы был изображён на печати наместника византийского Императора в г. Корсуни.

Также этот вид креста имел широкое распространение на Западе под названием «лоренского». Отметим, что в Музее имени Андрея Рублева находится большой медный крест преподобного Авраамия Ростовского XVIII в., который имеет такую же шестиконечную форму, которая изображена на картине Н.А. Бруни [1, с. 26].

Также важно отметить, что он выполнен в католическом стиле. В историографии не затрагивалась эта проблема, но можно предположить, что художник М.В. Нестеров не пытался отобразить какой-либо скрытый контекст (например, что Ольга приняла веру короля Оттона I, т. е. католичество). Это мы с уверенностью можем утверждать ввиду того, что после возвращения в Киев после своего крещения в Константинополе Ольгой были разорваны все связи с Западом [2, c. 30].

Подводя итог, мы должны отметить, что на протяжении многолетней истории нашего государства мы вновь обращаемся к самым ранним этапам его становления. Важно заметить, что не только исследователей, но и художников разных исторических эпох интересовали истоки нашего Отечества, при помощи кисти и холста они стремились отобразить образы минувших лет и пробудить интерес современников к изучению истории российского государства.

Список литературы Отражение правления княгини Ольги в творчестве российских художников

- Белоусова А.Д. Образ княгини Ольги – христианки в Отечественном изобразительном искусстве // Студен. электрон. журнал. «СтРИЖ». 2024. № 3(56). С. 22–27. [Электронный ресурс]. URL: http://strizh-vspu.ru/files/publics/1720038247.pdf (дата обращения: 04.07.2024).

- Белоусова А.Д. Религиозная деятельность княгини Ольги в дореволюционной историографии // Студен. электрон. журнал. «СтРИЖ». 2022. № 6(47). С. 28–31. [Электронный ресурс]. URL: http://strizh-vspu.ru/files/publics/1671794794.pdf (дата обращения: 15.09.2023).

- Богданов А.П. Княгиня Ольга. Святая воительница. М.: Вече, 2013.

- Верещагина А.Г., Бруни Ф.А. Л.: Художник РСФСР, 1985. [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall-178424841_981 (дата обращения: 10.08.2023).

- Карамзин Н.М. История государства Российского. Кн. 1. СПб.: Золотой век, Диамант, 1997.

- Карпов А.Ю. Княгиня Ольга. М.: Молодая гвардия, 2009.

- Моргунов Н.С., Моргунова-Рудницкая Н.Д. В.М. Васнецов: Жизнь и творчество. 1848–1926. М.: Искусство, 1962.

- Нестеров М.В. О пережитом 1862–1917. Воспоминания. М.: Молодая гвардия, 2006.

- Повесть Временных лет. Текст воспроизведения // Перевод Д.С. Лихачёва // Интернет Библиотека Алексея Комарова. [Электронный ресурс]. URL: https://ilibrary.ru/text/4339/p.1/index.html (дата обращения: 01.08.2023).

- Семашко И.И. Сто великих женщин. М.: Вече, 1999.

- Степанова С.С. Художественная программа росписей Владимирского собора в Киеве // Вестник славянских культур. 2016. № 1(39). С. 150–161.

- Суриков В.И. Письма. Воспоминания о художнике. Л.: Искусство, Ленинградское отд-ние, 1977.

- Татищев В.Н. История Российская. Ч. 1. М.: Науч.-изд. центр «Ладомир», 1994. [Электронный ресурс]. URL: https://djvu.online/file/RcEUZ4Ql6z6Re (дата обращения: 01.08.2023).

- Швец Н. Сазонов В.К. Первая встреча князя Игоря с Ольгой // Проза.ру. [Электронный ресурс]. URL: https://proza.ru/2022/06/09/1220 (дата обращения: 01.08.2023).

- Яковлева Н.А. Русская историческая живопись. М.: Белый город, 2005.

- Ясникова Т.В. Суриков. ЖЗЛ. М.: Молодая гвардия, 2018.

- 100 Великих женщин мира // Инфокаталог. [Электронный ресурс]. URL: https://infoselection.ru/infokatalog/novostismi/obshchestvo/item/962-100-velikikh-zhenshchin-mira (дата обращения: 01.08.2023).