Отражение симптоматики заболеваний в художественных образах на картинах ренессанса как форма информации о этиопатологии болезней человека: социологический аспект

Автор: Якушина О.И.

Журнал: Теория и практика общественного развития @teoria-practica

Рубрика: Социология

Статья в выпуске: 1, 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается взаимосвязь изобразительного искусства и анатомии человека как элемент социокультурной трансляции (коммуникации) знаний в истории медицины, в частности, анатомии. Отмечается, что искусство Ренессанса, прежде всего, портретная живопись с натуры, копирующая образ конкретного человека, может отражать натуропатические признаки состояния его здоровья, симптомы болезней. Утверждается, что медицинские знания в исторической ретроспективе фактически являются и частью культуры общества. Произведения изобразительного искусства могут в художественных образах передавать через время следующим поколениям информацию о состоянии здоровья изображенного человека, признаки наличия у него клинических проявлений болезней, которые запечатлела кисть мастера-художника и которые, может быть, еще не были установлены и изучены врачами того времени. Полотна художников и портретная живопись содержат информацию об этиопатологии болезней человека. Приводятся конкретные примеры отражения на картинах отдельных признаков болезней.

Культура ренессанса, художественный образ, реализм, живопись, здоровье в живописи, болезни человека, симптоматика заболеваний, социология медицины

Короткий адрес: https://sciup.org/149147642

IDR: 149147642 | УДК: 316.7:[7.034:611] | DOI: 10.24158/tipor.2025.1.7

Текст научной статьи Отражение симптоматики заболеваний в художественных образах на картинах ренессанса как форма информации о этиопатологии болезней человека: социологический аспект

Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья (ВИМС), Москва, Россия, ,

Введение . Взаимосвязь искусства и здоровья всегда представляла интерес для исследователей, составляя междисциплинарную область знания (Строев и др., 2014). Принимая во внимание сходство объекта изучения в медицине и искусстве – человек во всей его телесности, мы попытались с позиций социологии рассмотреть отражение на картинах художников прошлого в репрезентированных ими образах возможных проявлений заболеваний человека, уже известных современной медицине.

Невербальная визуальная коммуникация средствами изобразительного искусства рассматривалась нами ранее (Якушина, Шарков, 2024), в настоящей работе более детально рассмотрим клинические проявления ряда болезней, наблюдавшихся у людей, позировавших великим художникам и запечатленных ими на картинах.

Произведения искусства, как идеализируя, так и фактографически отображая природу и живых существ, несут в себе не только идеализированные, но и реальные образы, а также отпечатки социальной среды своего времени. Они содержат информацию о состоянии здоровья изображенного человека, наличии или отсутствии клинических проявлений болезней, в том числе тех, которые могли быть еще неизвестны, не описаны в конкретную эпоху.

Социология – это дисциплина, концептуализирующая и теоретизирующая социальные явления. Возникла, по сравнению с медициной, сравнительно недавно – в 1839 г., когда Огюст Конт ввел обозначающий ее термин в научный оборот.

Р. Штраусом в работе «Природа и статус медицинской социологии» в 1957 г. было предложено выделение двух областей – социология в медицине и социология медицины как таковой (Straus, 1957). Если «социология в медицине» – это прикладные исследования и анализ, мотивированные в первую очередь медицинской, а не социологической проблемой, то в случае с социологией медицины внимание ученых сфокусировано на общественных процессах, происходящих в медицинской среде, на нормах, ценностях врачебной практики и на том, как они способствуют нашему пониманию общественной жизни в целом. Кроме того, общие теоретические основы социологии все чаще отражаются в медико-социологических работах, однако ряд вопросов в области здравоохранения ученые исследуют и обсуждают как общественные процессы.

Социология медицины рассматривает причины и последствия деятельности общества в отношении здоровья человека и купирования болезней; использует возможности социологических теорий и методов для изучения медицинской практики. Врачи, руководители медицинской службы для эффективной организации работы по прогнозированию контагиозности и предупреждению распространения болезней нуждаются в знаниях о социальных процессах и изменениях в обществе.

Социальная история медицины рассматривает обстоятельства, способствующие здоровью человека или возникновению болезней и эпидемий, психологический статус, социально-экономические условия жизни и изучает практические действия, которые предпринимались врачами и властью в исторической ретроспективе. В любую эпоху болезни и их эпидемии причиняют огромный вред населению и создают проблемы человечеству.

У искусства и медицины сходные методы изучения и представления информации – это наблюдение за своим объектом: в обоих случаях это человек и природа как среда его обитания (Якушина, Шарков, 2024). Близость этических вопросов искусства и медицины отмечают ряд исследователей (Pescosolido, Kronenfeld, 1995; Afolabi et al., 2023).

Современное общество сталкивается с новыми опасными эндемичными и пандемичными болезнями, как, например, птичий грипп, лихорадка Эбола или пандемия коронавируса «Covid-19», последствия которого катастрофически повлияли на все социально-экономические сферы общества и кардинально изменили жизнь людей на планете. Поэтому изучение истории возникновения заболеваний важно с позиции анализа этиологии, очагов возникновения, принимаемых мер, так как может способствовать пониманию не только медицинских, но и социальных факторов при проведении эффективных адекватных мероприятий по контролю и предотвращению массового распространения опасных заболеваний, расширяя наши знания не только о развитии медицины, но и о социальной культуре общества в определенный период.

Методологическую основу работы составили общенаучные принципы объективности, историзма и детерминизма, методы познания – фактологический анализ, контент-анализ, сравнительный анализ, системный анализ. Источниками исследования послужили художественные произведения – известные картины периода Ренессанса, находящиеся в свободном доступе в Сети, и научная медицинская литература по анатомии человека и этологии заболеваний.

Основные ценности общества эпохи Ренессанса. В настоящей статье мы обращаемся к рассмотрению художественных образов на картинах, созданных в эпоху итальянского Ренессанса (Возрождения), с позиций описательной анатомии. Именно эта эпоха инициировала научное познание в различных областях в отличие от «тёмного времени» Средневековья, достигнув невероятных достижений в живописи, архитектуре, скульптуре, в точных науках – математике, физике, астрономии. В это же время наступила эпоха великих географических открытий, когда путешественники отправлялись в экспедиции по всему миру. Это был период интеллектуального, культурного, художественного расцвета. Культура Ренессанса, или Возрождения, выразилась в стремлении к духовному, нравственному и общественному обновлению (возрождению) человека и человечества, опираясь на философское, социокультурное наследие Древнего мира – возвращение свободной личности в античном понимании. В результате развития науки и культуры в XV–XVI вв. пришло новое понимание человеком самого себя и своего места в окружающем мире, что дало новый импульс развитию общества. В эту эпоху был совершен ряд величайших достижений и открытий в различных областях знания, оказав длительное влияние на западную цивилизацию.

Гуманизм, базирующийся на концепции римского человеколюбия и принципах классической греческой философии стал интеллектуальной основой эпохи Возрождения. Кроме него, в числе основных ценностей ее можно назвать индивидуализм, натурализм, секуляризм и материализм.

-

1. Гуманизм – самая характерная аксиологическая единица Возрождения, которая включает веру в человека как в основной предмет изучения; возрождение классического античного образования, а также восстановление и открытие заново древнегреческих знаний и творений, а затем создание на их основе новых произведений. Во время Средневековья именно Бог был основным и единственным предметом изучения, а знания и творчество основывались на теологии и канонах церкви. Однако гуманизм Возрождения не означал полного исключения религиозного влияния. Эпоха не была атеистической, наоборот, человек становился основным предметом изучения именно потому, что был создан Богом по своему образу и подобию.

-

2. Индивидуализм. В отличие от Средневековья, где идентичность отдельного субъекта преимущественно определялась группой, с началом Возрождения она стала индивидуальной, стало высоко цениться собственное выражение и мышление.

-

3. Натурализм. От наблюдения и изучения природы человек эпохи Возрождения обратился к точному и естественному изображению объектов в том виде, как они существуют в реальном мире, воспроизводя мельчайшие детали натуры – человеческого облика, форм тела, флоры, фауны и др.

-

4. Секуляризм и материализм. Человек эпохи Возрождения жил в реальном мире и стремился познать, получить и улучшить всё, что этот мир мог предложить, не откладывая на следующую жизнь. Материальные удобства и красота на этой земле не создавали препятствия на пути к небесам. Созданное человеком было результатом дара ему интеллекта и способности к творчеству от Бога. Это было важным отличием от Средневековья, где цель жизни субъекта определялась как путь к спасению души. Было пересмотрено место Бога, мира и человека по сравнению с церковными канонами.

Ренессанс в изображении человеческого тела . Эпоха Возрождения породила новое мышление в искусстве, науке, медицине, когда человеческое тело было важнейшим предметом изучения для целостного понимания его эстетической, функциональной и анатомической ценности. Наблюдение, сопровождаемое экспериментами и критическим мышлением, сыграло важную роль в изменении старого мировоззрения и отношения к окружающему миру.

Итальянский полуостров стал колыбелью Возрождения по ряду причин, включая то, что он был родиной древнеримской цивилизации, а Ватикан считался влиятельным и богатым покровителем искусств. Италия (особенно Флоренция) заключила успешные торговые соглашения с большей частью стран Азии и Восточной Европы, значительно увеличив свой капитал. Богатые флорентийские купеческие семьи (например, Медичи) максимально воспользовались приобретенной финансовой свободой, поручив лучшим художникам страны создать серию государственных и частных заказов (Castelfranchi, 1995). Больше трат на оплату произведений искусства означало расширение фронта работ для художников, поэтому они могли тратить много времени на совершенствование своих навыков, способностей. Здоровая конкуренция подталкивала художников создавать лучшие работы.

В Италии того времени были все условия для изучения человеческого тела и совершенствования навыков в реализме его художественной передачи: здесь территориально размещались передовые университеты (в Болонье, Падуи, Флоренции), в которых аккумулировались новые знания в академической среде, поощрялось свободное обсуждение идей, что позволило создать новые методы научных исследований. Учение Галена, которое на протяжении 15 веков влияло на преподавание и медицинскую практику, постепенно пересматривалось и подвергалось сомнению1. Гален внес важный вклад в медицинскую науку, проведя различие в строении вен, артерий, венозной крови и артериальной крови, установил роль почек в образовании мочи. Однако в его учении было множество неточностей и ошибок в силу сохранявшегося запрета на вскрытие человеческих трупов, и многие выводы об анатомии человека были сделаны им на основе вскрытий животных. Научный метод смог превзойти догматические знания из текстов Галена, на которых основывалось медицинское образование того времени.

Художники и скульпторы эпохи Возрождения были ориентированы на наблюдение, изучение и реализацию в образах фигуры человека с анатомической точностью. Поэтому они стремились получить знания в этой области и даже непосредственно сами изучали внутреннее строение человеческого тела, считая, что таким образом можно совершенствовать художественное мастерство, создавать реалистичные образы и достичь утраченного совершенства, которое было у древних мастеров в изображении тела человека.

В Средние века и в начале эпохи Ренессанса (с 1400 г.) церковь противилась изучению анатомии и физиологии человека. На протяжении столетий признанные церковью философские и медицинские учения по анатомии и функции органов считались единственно верными. Церковь запрещала любую форму вскрытия, изучение внутреннего строения человека, что сформировало в обществе восприятие тела как божественной тайны, нетронутого вместилища души и плоти. Запретив изображения совершенных тел людей и мифологических фигур, церковь таким образом старалась избежать в обществе любых проявлений языческого идолопоклонства, повторения объявленных духовных ошибок, рецидивизма (O’Malley, Saunders, 1983). Даже вскрытие казненных преступников для изучения тела институт церкви не разрешал делать открыто. Только в конце XV в. папа Сикст IV дал разрешение на проведение вскрытий с целью обучения. Это обеспечило возможность руководству Академии рисунка во Флоренции с 1561 г. сделать обязательными для будущих художников занятия по анатомии.

В раннем Возрождении изучение художниками строения человеческого тела еще не было обязательным, но затем произошли изменения в программе обучения, в результате чего курс анатомии стал обязательным в образовательном процессе. Художники считали эти знания важными, необходимыми для правильного изображения фигуры, поэтому были знакомились с анатомическими описаниями и присутствовали на публичных вскрытиях, проводимых врачами, а те их активно привлекали для выполнения зарисовок во время подобных мероприятий. Знание анатомии способствовало тому, чтобы более точно, естественно изображать человеческое тело на холсте, в отличие от плоского его представления на картинах Средневековья. Некоторые художники участвовали в проведении вскрытий и даже выполняли их самостоятельно, поэтому рассечение и карандашную обработку художественных набросков они делали одновременно (Dahan, Shoenfeld, 2017), что давало им реальные знания о строении мышц, органов и их взаиморасположении.

Приобретение аналитических знаний мастерами Ренессанса мы описывали ранее (Якушина, Шарков, 2024), однако считаем важным снова остановиться на некоторых аспектах данной проблемы.

Великий итальянский художник, ученый и изобретатель Леонардо да Винчи (1452–1519) с юности проявлял большие способности к рисованию и уже в 14 лет стал учеником знаменитого художника и скульптора Андреа Вероккьо, в мастерской которого изучали строение частей человеческого тела для изображения пластических форм, что и зародило интерес Леонардо к анатомии. Позднее он изучал трупы в больнице Санта-Мария-Нуова во Флоренции, при этом вскрытия проводил собственноручно, тщательно фиксируя каждую деталь анатомических особенностей строения тела, выполняя зарисовки мышц, костей, нервов и внутренних органов. Леонардо оставил для потомков документальные записи, рисунки и размышления о связи анатомии, строения тела человека с искусством.

Выдающийся художник и скульптор Микеланджело Буонарроти (1475–1564) имел возможность изучать анатомию тела на трупах при церкви Санто-Спирито во Флоренции благодаря дружбе с ее настоятелем, а позже продолжил подобную практику уже в Риме.

Гениальный живописец Рафаэль Санти (1483–1520) изучал обнаженную натуру при вскрытиях, сравнивал строение мышц мертвых с мышцами живых людей. Считал, что под слоем кожи мышцы не так четко проступают, и, если снять кожный покров, можно осмотреть, как они сформированы, определить место их прикрепления. Он наблюдал сокращение мышц и расслабление при опускании-поднятии отдельных конечностей и всего тела; видел, как соединяются мышцы и кости, расположены нервы и кровеносные сосуды. Более того, Рафаэль исследовал на натурных объектах, как при изменении угла зрения, трансформируется образ воспринимаемого тела – это давало ему возможность анатомически точно представлять на своих картинах и фресках человека.

Искусство наблюдения, важное как для художников, так и врачей, сближает изобразительное искусство и медицину. Художественные образы, созданные на картинах, могут стать предметом изучения с точки зрения содержания в себе свидетельств наличия клинических проявлений ряда болезней. Подобный анализ художественных полотен можно проводить в исторической перспективе и во взаимосвязи с социальными условиями жизни конкретной эпохи.

Обратимся к конкретным примерам.

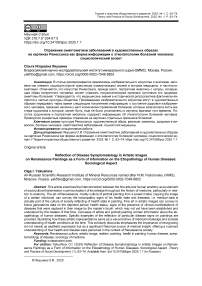

Леонардо да Винчи: ксантелазма и липома. С большой долей вероятности мы можем говорить о том, что Леонардо да Винчи на картине «Портрет госпожи Лизы дель Джокондо», ши- роко известной как «Мона Лиза» (1503–1506 гг., точная дата неизвестна), изобразил доброкачественные кожные образования. Внимательно рассматривая полотно картины, можно обнаружить два локальных изменения на коже Моны Лизы (рис. 1), это: (1) четко выраженная округлая бугристая припухлость длиной около 3 см на тыльной стороне правой руки под указательным пальцем, похожая на подкожную липому (доброкачественное образование из клеток жировой ткани), и (2) желтое пятно неправильной формы на внутреннем крае левого верхнего века, напоминающее ксантелазму (плоскую ксантому) (Dequeker et al., 2004).

Как правило, появление на теле человека подобных образований происходит на фоне нарушения в организме жирового обмена. Ксантелазма представляет собой плоское доброкачественное образование желтоватого цвета в виде слегка приподнятой бляшки как результат отложения холестерола во внутрикожных макрофагах. Она преимущественно локализуется на веках, обычно вверху у внутреннего угла глаза, и возникает чаще у женщин. Точные причины появления ксантелазмы неизвестны.

Рисунок 1 – «Мона Лиза» Леонардо да Винчи (1503–1506) и детализация расположения на картине ксантелазмы (угол левого глаза) и липомы (кисть правой руки)

Figure 1 – “Mona Lisa” by Leonardo da Vinci (1503–1506) and Details of the Location at the Painting of the Xanthelasm (Corner of the Left Eye) and Lipoma (Right Hand)

О тщательном, детальном изучении и познании анатомии Леонардо да Винчи достоверно известно из его биографии и сохранившихся зарисовок, на которых им зафиксированы анатомические особенности человеческого тела. Художник исследовал строение мышц, нервных волокон, мускулов, связок, костных структур; при этом особое внимание уделял точности прорисовки каждой их детали. Исходя из этого сложно себе представить случайность и неточность в изображении модели на его картинах.

Портрет «Мона Лиза» Леонардо да Винчи, вероятно, является первым свидетельством того, что липома и ксантелазма поражали человека уже в XVI в., значительно раньше 1851 г., когда впервые метаболическое липидное заболевание было описано английским врачом Т. Аддисоном и физиологом У. Галлом.

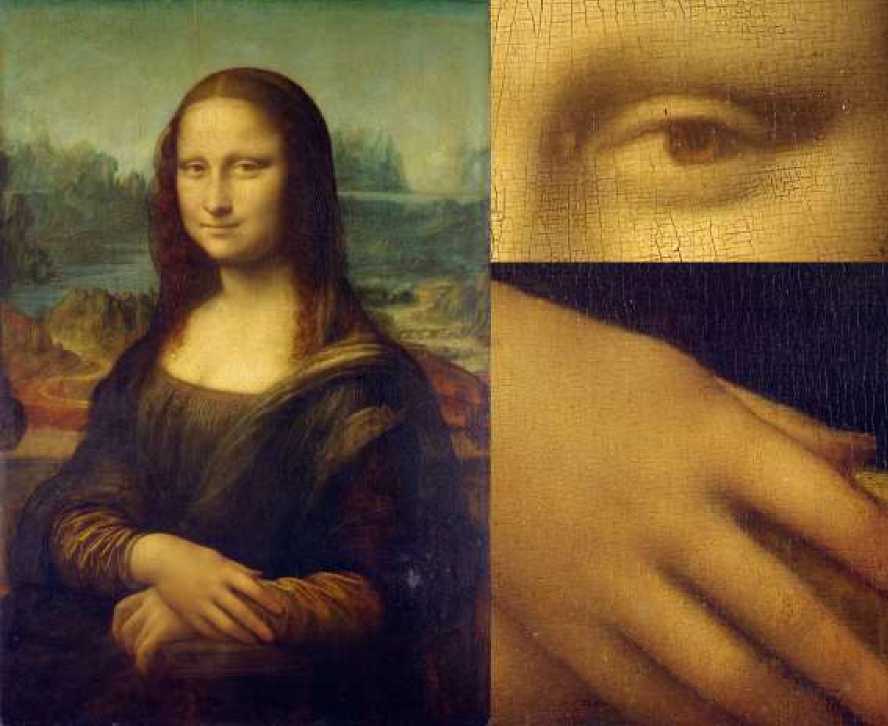

Сандро Боттичелли: ревматоидный артрит . Воспалительное заболевание соединительной ткани, которое поражает преимущественно мелкие суставы и имеет внешние характерные клинические признаки, проявляющиеся в виде типичных деформаций и тугоподвижности кистей рук, носит название ревматоидного артрита. Считается, что самое первое медицинское описание этой болезни как самостоятельной нозологической формы (под названием первичной астенической подагры) было сделано французским хирургом О.Ж. Ландре-Бове в 1800 г. в его дипломной работе по результатам наблюдений больных в госпитале Сальпетриер в Париже. Однако только в 1859 г. английский врач А. Гаррод ввёл в официальную науку термин «ревматоидный артрит», охарактеризовав его отличие от подагры. Первое описание ювенильного ревматоидного артрита сделал в 1864 г. французский врач М.В. Корнил.

В целом история этого заболевания вызывает споры медиков (Boyle, Watson, 1981; Hyndman, 2017). Некоторые группы исследователей считают его болезнью нашего времени, возможно, вызванной токсинами окружающей среды, – поскольку первое описание ее датируется 1800 г., признаки ревматоидного артрита отсутствуют на костях древних скелетов. В то же время другие ученые утверждают, что ревматоидный артрит существовал даже на заре человеческой цивилизации. Возможно, оба мнения справедливы: продолжительность жизни в древнем мире была относительно маленькой, поэтому вполне вероятно, что лишь небольшое число людей могло прожить достаточно долго, чтобы можно было увидеть развитие этого заболевания и наглядные внешние признаки его проявления, что делает маловероятным обнаружение документальных свидетельств того времени об артрите. Следовательно, это заболевание могло существовать на протяжении тысячелетий. В древних текстах есть более ранние описания заболевания. Например, Гиппократ в V в. в своем труде «Четыре книги болезни» охарактеризовал артрит как заболевание, проявляющееся в возрасте около тридцати пяти лет, отметил, что, как правило, оно распространяется от ног к рукам, затем к локтям и коленям, после них – к тазобедренному суставу1.

Ответ на вопрос, является ли заболевание «старым» или «новым», можно попытаться найти с помощью анализа изображений портретов современников, например, художниками эпохи Возрождения. Так, на ряде картин Сандро Боттичелли, представителя флорентийской школы эпохи раннего Возрождения, написанных в 1482–1483 гг., четко прорисованы признаки ревматоидного артрита (рис. 2), в том числе и ювенильного (рис. 3, 4), то есть почти на три века раньше первого признанного в медицине документированного описания заболевания (Alarcön-Segoviaet et al., 2011; Moldavsky, 2019).

Рисунок 2 – «Святой Августин в келье» С. Боттичелли (1483) и детализация изображения кисти правой руки

Figure 2 – “St. Augustine in a Cell” by S. Botticelli (1483) and the Right Hand Detailed Image

Рисунок 3 – «Портрет молодого человека» С. Боттичелли (1483) и детализация изображения кисти правой руки

Figure 3 – “Рortrait of a Young Man” by S. Botticelli (1483) and the Right Hand Detailed Image

Рисунок 4 – «Примавера» («Весна») С. Боттичелли (1482) и детализация изображения левой руки Венеры

Figure 4 – “Primavera” (“Spring”) by S. Botticelli (1482) and Venus Left Hand Detailed Image

На картине «Портрет молодого человека» на руке изображенного юноши видны признаки ревматоидного артрита, а его молодой возраст говорит о том, что это именно ювенильный артрит: художник изобразил отек запястья, пястно-фаланговых и проксимальных межфаланговых суставов (см. рис. 3).

На картине «Весна» в области левой кисти Венеры, центральной фигуры картины, выделяется округлая, сформировавшаяся выпуклость сантиметрового диаметра на пястно-фаланговом выступе, дорсальная поверхность левой руки (см. рис. 4). Возможно, художником нарисована гигрома лучезапястного сустава – подкожной опухоли, заполненная жидкостью, которая появляется вблизи суставов и сухожилий. Чаще всего она встречается у женщин, а наличие артрита на руках повышает вероятность ее развития.

Некоторые исследователи (Berenson, 1960; Berti, 1977) подвергают сомнению точку зрения, что деформация рук людей, изображенных на картине, вызвана артритом, подчеркивая, что у художника мог быть такой оригинальный стиль. Однако это совершенно не характерно для техники и уровня мастерства Боттичелли – для него не было типичным изображать кисти с деформациями, особенно в области фаланг пальцев (Berenson, 1960). Обзор и анализ всех 184 каталогизированных картин Боттичелли (Berti, 1977) показывает, что, рисуя вытянутую руку, он, как и многие другие художники эпохи Возрождения, ставил оба средних пальца вместе, а второй и пятый – врозь, как бы для того, чтобы разбавить монотонность пальцев, как если бы все они были расставлены в стороны. Часто встречается согнутый пятый палец (как, например, на картине «Христос в терновом венце»), но отек других суставов и запястья не виден на этих и других его картинах, включая восемь портретов, на которых изображены руки. Обратим внимание на общеизвестный факт, что композиция картины «Весна» была настолько тщательно спланирована Боттичелли, что на полотне искусствоведы обнаружили более 500 изображений цветов, относящихся к 138 видам растений, воспроизведенных в идеальном соответствии с ботаническим описанием. Маловероятно, что Боттичелли мог небрежно отнестись к изображению Венеры и допустить неточность в изображении ее руки, написанной с реальной натуры, живого человека.

Сандро Боттичелли стремился к изображению «идеала красоты», но писал образы «с натуры» реалистично, поэтому рисовал естественное состояние рук, и его портреты свидетельствуют о более раннем времени письменного свидетельства наличия этого заболевания, в частности, ювенильного артрита, в сравнении с установленной датой медицинского описания этой болезни. Он также одним из первых изобразил на картине редкую анатомическую деталь – гигрому лучезапястного сустава.

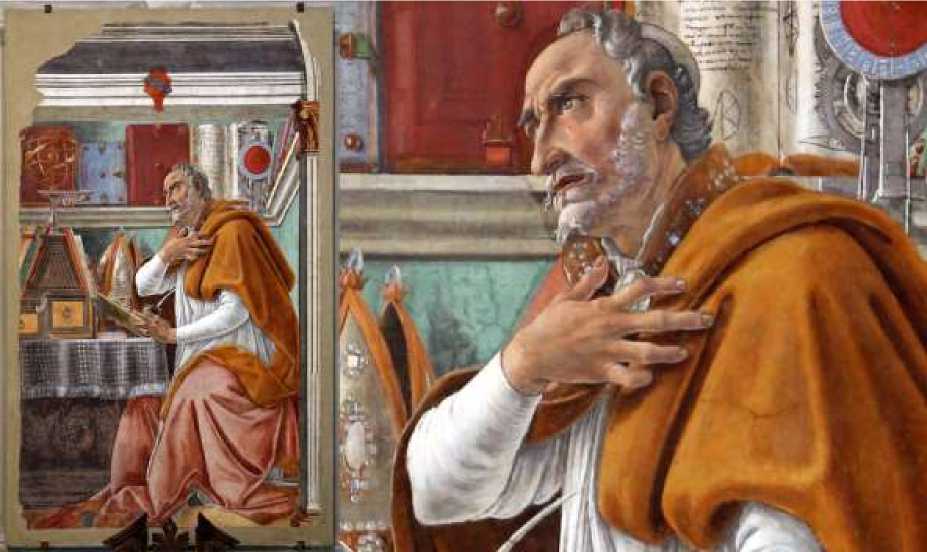

Сандро Боттичелли: туберкулез . На картинах Сандро Боттичелли можно обнаружить отражение симптомов еще одного заболевания – туберкулеза. Это широко распространенное в мире инфекционное заболевание, неизлечимое до середины XX в. (до выделения антибиотика стрептомицина, убивающего возбудителя туберкулеза – бактерию палочку Коха). Обычно оно поражает органы дыхательной системы и кости, суставы. Является социально-зависимым заболеванием: заражение туберкулезом происходит воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и чихании больного, то есть заразиться туберкулезом было достаточно легко, болезнь высоко контагиозная.

Определение возраста возникновения туберкулеза как болезни человека и предположения о его первых переносчиках связаны с развитием палеопатологии. Важным в этой связи является открытие в 1799 г. болезни Потта (туберкулез позвоночника) и обнаружение деформации ребер грудной клетки у калифорнийского скелета (около 400 г. до н. э.), что могло быть результатом туберкулеза. Есть свидетельства о больных им в Древнем мире, когда чахотка была весьма распространенным заболеванием.

Ученые эпохи Ренессанса осознавали связь между легкими и дыханием и, следовательно, понимали значение легких для выживания (поддержания жизни) человека. Макроскопическая анатомия легких была уже достаточно хорошо изучена, и роль их как «очистителя» организма оценена (O’Malley, 1983). Однако основные идеи, исходя из полученных новых знаний по анатомии, все еще состояли в идее «поддержания баланса» (например, легкие должны были поддерживать равновесие человеческого тела, противодействуя темпераменту сердца) и эмпиризме медицинских авторитетов древнего времени. Источником жизни все еще считали «галеновую пневму» – особую скрытую энергию, циркулирующую по телу; поскольку не была еще установлена ведущая роль кислорода как источника энергии для биохимических реакций, протекающих в организме и поддерживающих его жизнедеятельность.

Модели, часто выбираемые великими художниками за их красоту, томность, призрачность образа и притягательную грусть в глазах, часто болели туберкулезом. Эта болезнь в истории человечества оказывала выраженное влияние на жизнь и культуру общества. За исключением проказы, цивилизация не знала ни одной инфекционной болезни, которая могла протекать столь продолжительно, поражая практически любую часть тела и вызывая длительные периоды плохого здоровья (Chalke, 1962).

С точки зрения обнаружения признаков заболевания туберкулезом наибольший интерес представляют картины Боттичелли «Венера и Марс» (рис. 5) и «Рождение Венеры» (рис. 7).

Рисунок 5 – «Венера и Марс» С. Боттичелли (ок. 1485) и детализация изображения левой грудной стенки Марса

Figure 5 – “Venus and Mars” by S. Botticelli (ca. 1485) and the Left Chest Wall of Mars Detailed Image

Натурщик для Марса, судя по изображению на картине, был болен туберкулезом: фигура юноши имеет клинические признаки болезни. При рассмотрении картины с позиций анатомии на теле Марса можно увидеть деформацию в четвертом реберном пространстве по переднеподмышечной линии и, предположительно, сопутствующее боковое вздутие. Дифференциальный диагноз этой депрессии грудной стенки включает в себя травму в анамнезе, врожденную или вторичную деформацию. Ярким нетравматическим и неврожденным примером может быть поражение грудной клетки, связанное с туберкулезом. В данном случае депрессия может быть результатом вызванного болезнью разрушения костей и хрящей, активной или зажившей пазухи с депрессией из-за рубцевания, а отек – проявлением туберкулезного реактивного образования мягких тканей с или без кальцификации, а также с наличием стойкого холодного абсцесса или лимфаденопатии. Другие возможные причины включают прочие инфекционные агенты или гнойный гидраденит (Ashrafian, 2021).

Личность человека, с которого написан Марс, однозначно не установлена. Основываясь на сходстве лица, ученые предполагали, что изображен Джулиано Медичи, ярый поклонник Симонетты Веспуччи (модель Венеры), хотя он был убит во время заговора Пацци (1478 г.) – за несколько лет до предполагаемой даты создания картины. Однако для Боттичелли было характерно повторять образы и после смерти натурщиков, он рисовал их и по памяти, и по наброскам-эскизам. Кроме того, Джулиано был поклонником Симонетты, что может быть дополнительным доказательством того, что на картине Ботичелли представил их вдвоем в образах Венеры и Марса.

На других портретах Джулиано Медичи (рис. 6) можно увидеть последствия туберкулезного дактилита и остеомиелита в правом пястно-фаланговом суставе. Известно, что многие члены семьи Медичи болели туберкулезом, и, по причине его инфекционной природы, вполне вероятно, что Джулиано также преследовал этот недуг; также возможно, что в семье Медичи мог по наследству передаваться стойкий рахит и дефицит витамина D, тесно связанные с туберкулезом. В последних случаях происходит поражение костной ткани при гематогенном распространении туберкулеза, что неизбежно приводит к ее разрушению, что мы и видим на картинах Боттичелли.

Рисунок 6 – «Портрет Джулиано Медичи» (ок. 1475) и

«Портрет молодого человека» (ок.1465) С. Боттичелли – изображение Джулиано Медичи

Figure 6 – “Portrait of Giuliano de’ Medici” (cа. 1475)

and “Portrait of a young man” (ca. 1465) by S. Botticelli as the Image of Giuliano de’ Medici

На картине «Рождение Венеры» (рис. 7) видно, что левое плечо девушки изображено немного опущенным, сглаженным, что характерно для туберкулеза костей и объясняется поражением плечевого пояса, когда постепенно развиваются деформации конкретного сегмента. Это инфекционное заболевание, которое поражает участки губчатого вещества с хорошим кровоснабжением (позвонки, эпифизарные отделы бедренных костей, костей голени, плечевых костей и костей предплечья), сопровождается формированием очагов разрушения и абсцессов.

Рисунок 7 – «Рождение Венеры» С. Боттичелли (ок. 1485) и детализация изображения левого плеча Венеры

Figure 7 – “The Birth of Venus” by S. Botticelli (ca. 1485) and the Venus Left Shoulder Detailed Image

Такое изображение плеча было, вероятно, основано на физиологическом состоянии модели. Туберкулез стал причиной, по которой представленная на картине в образе Венеры муза художника Симонетта Веспуччи умерла в 1475 г. в возрасте 22–23 лет. Это подтверждает переписка ее свекра Пьетро Веспуччи с Лоренцо Медичи.

Первая красавица Флоренции эпохи Возрождения Симонетта Веспуччи известна нам по картинам и посвященным ей стихам. Общество впервые узнало о ней, когда на рыцарский турнир Джулиано Медичи прибыл со знаменем, на котором была изображена Симонетта в образе Афины с надписью “La Sans Pareille” («Непревзойденная»). Картина была выполнена Боттичелли. В этом можно увидеть новую для далекого XVI в. форму подачи информации – посредством изображения, чтобы познакомить окружение с красотой любимой девушки. Однако учитывая социальный статус и короткую жизнь Симонетты, среди историков искусства сохраняются споры (Schmitter, 1995) о том, для какого художника она действительно могла позировать, была ли на портретах или картинах надпись ее имени и почему многие из полотен, на которых, предположительно, она изображена, были написаны уже после ее смерти (но ведь необходимо учитывать и тот факт, что художники могли использовать старые эскизы). То, что под сомнение ставится близкое знакомство Боттичелли с Симонеттой, представляется необоснованным, поскольку он регулярно выполнял заказы для семьи Медичи. Кроме того, он был захоронен, в соответствии с завещанием, «в ногах» Симонетты рядом с семейной усыпальницей Веспуччи. Считается, что Пьеро ди Козимо (1462–1522) создал единственный прижизненный портрет Симонетты, поскольку картина подписана ее именем. Изображение на полотне художника также дает основание для мнения критиков, что Боттичелли не мог изобразить ее в образе обнаженной натуры Венеры, поскольку внешний вид девушки на портрете Козимо отличается от такового у Ботичелли. Но и это утверждение неоднозначно, поскольку ряд искусствоведов высказывали предположение, что надпись с именем сделана гораздо позже написания самой картины. И в истории искусства есть аналогичные примеры, когда картины подписывались художником спустя некоторое время после их создания или даже вообще не были ими подписаны. Но это не означает, что в то время не могло быть и других портретов Симонетты, что подтверждает текст письма, отправленного ее тестем Пьеро Веспуччи в адрес Лукреции Торнабуони, матери Лоренцо Великолепного и Джулиано Медичи, в котором упоминается портрет девушки.

Известно, что художники Возрождения, в том числе Ботичелли, имевшие большие для того времени знания в анатомии, ставили своей задачей как можно точнее передать реальность, физиологию и форму объекта в мельчайших деталях (Berti, 1977). И даже если сомневаться в том, что Венера нарисована с Симонетты, то запечатленное мастером наличие деформации плеча Венеры – клинический признак туберкулеза костей, при высокой вероятности изображения Боттичелли факта наличия анатомических изменений, связанных этим заболеванием, может быть дополнительным подтверждением того, что на картине изображена именно Симонетта.

Заключение. Человечество на протяжении всей истории сопровождают болезни и эпидемии. Их описание содержится не только в научных медицинских источниках. В произведениях искусства, в литературе также можно обнаружить информацию о заболеваниях прошлого и их клинических проявлениях. Эпоха Ренессанса стала важной научной вехой в медицине, стимулируя исследования человеческого тела посредством проведения публичной аутопсии и связи с преподаванием в университетах. Таким образом, особенной чертой итальянского Возрождения была центральная фигура человека в совокупности с развитием анатомии. О глубоких и детальных знаниях мастеров живописи Возрождения достоверно известно, однако с точки зрения искусства возникает вопрос, почему наблюдаемые костные деформации или кожные изменения не были скорректированы художниками. Допущение их в неоплатоническом идеале красоты является следствием знакомства итальянцев с фламандской живописью, в том числе благодаря стилю представителя южно-итальянской школы Антонелло да Мессина. Такое взаимодействие в XV–XVI в. между итальянской и нидерландской живописью оказалось возможным за счет развития контактов между школами и их мастерами (Castelfranchi, 1995). Если в Италии искусство живописи сохраняло неоплатонический идеалистический стиль в стремлении изобразить идеал красоты, то в странах Северной Европы поощрялся поиск «неидеалистического натурализма». Поэтому на картинах художники Ренессанса нередко представляли зрителю не только красоту, но и несовершенство, изъяны человеческого тела, передавая реальные образы, которые не отвечали канонам идеальной красоты.

В результате проведенного анализа изображений на картинах эпохи итальянского Возрождения можно сделать вывод, что на полотнах мастеров мы обнаруживаем фактографические свидетельства, подтверждающие, что уже в то время был распространен ряд заболеваний, официально описанных медицинской наукой гораздо позже. На это указывают изображенные на полотнах клинические признаки нездоровья моделей.

Список литературы Отражение симптоматики заболеваний в художественных образах на картинах ренессанса как форма информации о этиопатологии болезней человека: социологический аспект

- Строев Ю.И., Чурилов Л.П., Шмелев А.А. Медицина и изобразительное искусство // Пространство и время. 2014. № 3 (17). С. 72-84. EDN: STQYQB

- Якушина О.И., Шарков Ф.И. Социокоммуникативный аспект отражения симптоматики заболеваний в художественных образах Ренессанса // Коммуникология. 2024. Т. 12, № 2. C. 58-72. DOI: 10.21453/2311-3065-2024-12-2-58-72 EDN: RNJMNV

- Afolabi T., Kozak L., Smith C. Ethical Questioning in Arts and Health-Based Research: Propositions and Reflections // Frontiers in Sociology. 2023. Vol. 8. P. 1-17. https://. DOI: 10.3389/fsoc.2023.1249606 EDN: QHGWUL

- Alarcön-Segoviaet D., Laffön A., Alcocer-Varela J. Probable Depiction of Juvenile Arthritis by Sandro Botticelli // Arthritis Rheumatology. 1983. Vol. 26, iss. 10. P. 1266-1268. https://. DOI: 10.1002/art.1780261014

- Ashrafian H. Venus and Mars: Chest Wall Deformity and Thoracic Disease // The Lancet Respiratory Medicine. 2021. Vol. 9, iss. 12. P. 1363-1364. DOI: 10.1016/s2213-2600(21)00498-7 EDN: ASSNXN