Отжимная техника пластинчатого расщепления в раннем голоцене Северо Западного Кавказа: функциональный аспект (по материалам верхнего слоя пещеры Двойная)

Автор: Еськова Д.К., Успенская О.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: От камня к бронзе

Статья в выпуске: 273, 2023 года.

Бесплатный доступ

В статье обсуждается возможная взаимосвязь между техникой отжима и спецификой использования полученных с ее помощью пластинчатых сколов в раннем голоцене Северо-Западного Кавказа. Рассматривается выборка (96 предметов) из коллекции каменного инвентаря верхнего мезолитического слоя пещеры Двойной (литологический слой 4/5), сформированная в результате технологического анализа коллекции каменного инвентаря. Трасологический анализ позволил установить, что преобладающей функцией отжимных заготовок было их использование в качестве вкладышей составного метательного вооружения, колющих наконечников стрел, а также единично в качестве инструментов для обработки кости/рога, дерева и разделочных ножей. Результаты исследования позволяют предположить, что в раннем голоцене Северо-Западного Кавказа техника отжима использовалась, преимущественно, при производстве высокостандартизированных заготовок для оснащения составных пазовых орудий.

Каменный век, мезолит, северо-западный кавказ, пещера двойная, технология расщепления камня, трасология, техника отжима, функция, вкладыши, составное метательное вооружение

Короткий адрес: https://sciup.org/143182479

IDR: 143182479 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.273.93-109

Текст научной статьи Отжимная техника пластинчатого расщепления в раннем голоцене Северо Западного Кавказа: функциональный аспект (по материалам верхнего слоя пещеры Двойная)

Последние десятилетия активно продолжается работа по картированию появления и распространения техники отжима пластинчатых сколов в различных регионах мира и определения относительной и абсолютной хронологии этого процесса (Inizan, Lechevalier, 1994; Binder, 2007; The Emergence…, 2012; Sørensen et al., 2013; и др.). Специфический интерес исследователей, направленный на отжимную технику скола, объясняется тем, что она в ряде случаев может

являться убедительным маркером социальных процессов, таких как интенсивные контакты различных групп населения, включающие передачу технологических умений, или даже процессы миграции ( Pelegrin , 2012; Sørensen et al. , 2013). Малоизученными на настоящий момент являются способы и движущие причины распространения техники отжима пластинчатых сколов между регионами. Было ли распространение способа серийно изготавливать морфологически и метрически стандартизованные пластинчатые сколы связано с определенной функциональной потребностью человеческих коллективов? Или новые умения встраивались в существующую хозяйственную систему?

На основании анализа каменных индустрий стратифицированных памятников Северо-Западного Кавказа удалось определить хронологические рамки появления в регионе инновационной технологии. Самый ранний пример применения техники отжима зафиксирован в слое 4/5 пещеры Двойной и слоях 3–5 навеса Чыгай, датируемых 10–8,5 и 9,1–8,5 кал. тыс. л. до н. э. соответственно ( Еськова, Леонова , 2023). Анализ выявленного в слое 4/5 пещеры Двойной полного технологического контекста получения отжимных пластинок и микропластинок позволил сделать вывод о распространении в регионе мода 3 (отжима сидя) ( Еськова и др. , 2022), сложного варианта техники, вероятность независимого изобретения которого в обществах, незнакомых с более простыми вариантами отжима, близка к нулю ( Pelegrin , 2012). Анализ времени распространения в соседних регионах техники отжима не позволил, на настоящий момент, установить точный источник инновации: ранний возраст появления отжима сидя на Северо-Западном Кавказе совпадает с временем бытования наиболее ранних памятников млефаатской и немриканской культур на юге и стоянок ранней стадии бутовской культуры на севере ( Еськова, Леонова , 2023).

Для сколов без вторичной обработки, происходящих из культурных отложений конца верхнего палеолита – мезолита пещеры Двойная, ранее были получены данные о функциях на основе представительных по числу выборок, однако прежде принцип формирования выборок не был обусловлен результатами технологического анализа ( Александрова , 2015; Еськова и др. , 2018; Леонова, Успенская , 2018; 2020; Успенская , 2019а). Эти данные позволили сделать выводы об основных предпочтениях в использовании тех или иных заготовок в повседневной жизни древних насельников, а также сопоставить состав функциональных групп на стоянках в хронологическом срезе ( Успенская , 2019б). Изучение при помощи трасологии сколов, полученных технологически новым для материалов стоянок пещеры Двойная способом, представляется актуальным для выявления возможной их функциональной специализации. Поставленная цель обусловила комплексное использование технологического и трасологического методов.

Материалы

Пещера Двойная – многослойный стратифицированный памятник с представительными коллекциями каменного и костяного инвентаря. В результате полевых работ 2007–2022 гг. в пещере Двойная в Губском ущелье (Северо-Западный Кавказ, Краснодарский край, Мостовской район) выделено три разновременных культурных слоя, материалы которых отражают три волны заселения Губского ущелья на Северо-Западном Кавказе на рубеже плейстоцена и голоцена (Леонова, 2015; Александрова, Леонова, 2017). Технологический контекст отжима был выявлен только в верхнем культурном слое 4/5 (Еськова и др., 2022; Еськова, Леонова, 2023). Для материалов слоя получена серия AMS-дат, определившая его возраст в диапазоне 10–8,5 тыс. л. до н. э. (Еськова, Леонова, 2023).

Из верхнего культурного слоя пещеры Двойная происходит чуть менее 3800 изделий из камня ( Леонова , 2015)1: нуклеусов всего 52 и 14 нуклевидных обломков; отщепов и чешуек – 1321, осколков – 546; технологических сколов и сколов подправки лезвий орудий – 58. Пластинчатые заготовки в коллекции насчитывают 1317 ед. (в том числе 615 пластин, 587 пластинок и 115 микропластинок). Морфологически выраженных орудий чуть менее 450.

В результате технологического анализа всей коллекции каменного инвентаря верхнего мезолитического слоя пещеры Двойная (литологический слой 4/5) была сформирована выборка – 96 пластинок и микропластинок, с высокой и очень высокой вероятностью относящихся к отжимному технологическому контексту. Она стала предметом изучения в данной статье.

Методы

Поставленные задачи обусловили применение комплексного подхода, подразумевающего последовательное использование двух методов анализа каменного инвентаря: технологического и трасологического.

С методической точки зрения работа строится на представлении о том, что определенная доля пластинчатых сколов, полученных при помощи отжима, может быть диагностирована с высокой степенью точности, что обеспечивает возможность осуществления дальнейшего трасологического анализа конкретных предметов.

В настоящее время существует два подхода в определении пластинчатых сколов, относящихся к отжимному технологическому контексту. Оба подхода базируются на экспериментальных данных. Первый основан на специфике физического процесса распространения волн при осуществлении скола, существенно отличающемся при отжиме и ударе. Пока этот подход нашел применение только в анализе пластинчатых сколов из обсидиана ( Takakura , 2021). Второй подход, основанный на морфологическом анализе продуктов расщепления, имеет более широкое применение ( Inizan, Lechevalier , 1994; Pelegrin , 2006; Astruc et al. , 2007; Binder , 2007; Sørensen et al. , 2013; и др.).

В ряде работ предложен список значений признаков, описывающих типичную морфологию сколов, полученных при помощи отжима: прямые и параллельные друг другу края и ребра сколов; тонкое сечение; меньшая ширина площадки скола относительно его максимальной ширины, равномерная толщина скола, прямой или очень слабо изогнутый профиль скола, угол скалывания близкий к прямому; короткий и относительно сильно выраженный ударный бугорок, редуцированный карниз (Волков, Гиря, 1990; Гиря, 1997; Inizan et al., 1999; Pele-grin, 1988; 2006; Sørensen et al., 2013).

Статистический анализ убедительно показал, что каждый морфометрический признак по отдельности имеет большую или меньшую вариабельность, значения признаков формируют полностью или существенно перекрывающие друг друга диапазоны значений для сколов, полученных при помощи различных техник ( Damlien , 2015; Radinovȋc, Kajtez , 2021). Между тем использование совокупности признаков, существенно увеличивает точность определения техник ( Radinovȋc, Kajtez , 2021). На настоящий момент следует констатировать отсутствие одного морфометрического признака или даже группы признаков, которые позволили бы достоверно отличать все сколы (вне зависимости от степени их фрагментации), полученные при помощи отжима, от сколов, полученных при помощи ударных техник.

Существуют, однако, физические ограничения возможностей ударных техник скола, которые могут быть преодолены благодаря отличительной особенности отжима – очень высокой степени контроля над распространением скалывающей технологии. Фактически доказательным может являться лишь определение в качестве полученных при помощи отжима тех сколов, которые не могли быть получены при помощи ударных техник .

В результате экспериментов по расщеплению при помощи отжима и различных ударных техник, включая удар с использованием посредника, было установлено, что:

– только отжим позволяет осуществлять скалывание удлиненных сколов с угла, превышающего прямой ( Callahan , 1984; Гиря , 1997. С. 69; Binder et al. , 2012. P. 200);

– при помощи удара невозможно получение пластинчатых сколов тонкого сечения, имеющих равномерную на протяжение всей длины (кроме дистальной части) толщину, прямой или очень слабо изогнутый профиль и чрезвычайно регулярную огранку дорсальной поверхности одновременно ( Pelegrin , 2006);

– предел возможного отношения толщины скола, полученного ударом, к его длине для большинства разновидностей кремня не превышает значения 1 к 30 ( Гиря , 1997. С. 69).

Следует отметить, что использование двух последних критериев, один из которых описывает сочетание качественных характеристик сколов, другой – метрические, предполагает наличие целых сколов или как минимум их очень длинных фрагментов.

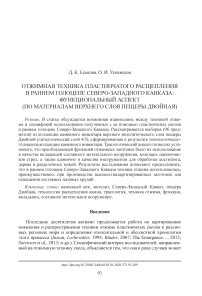

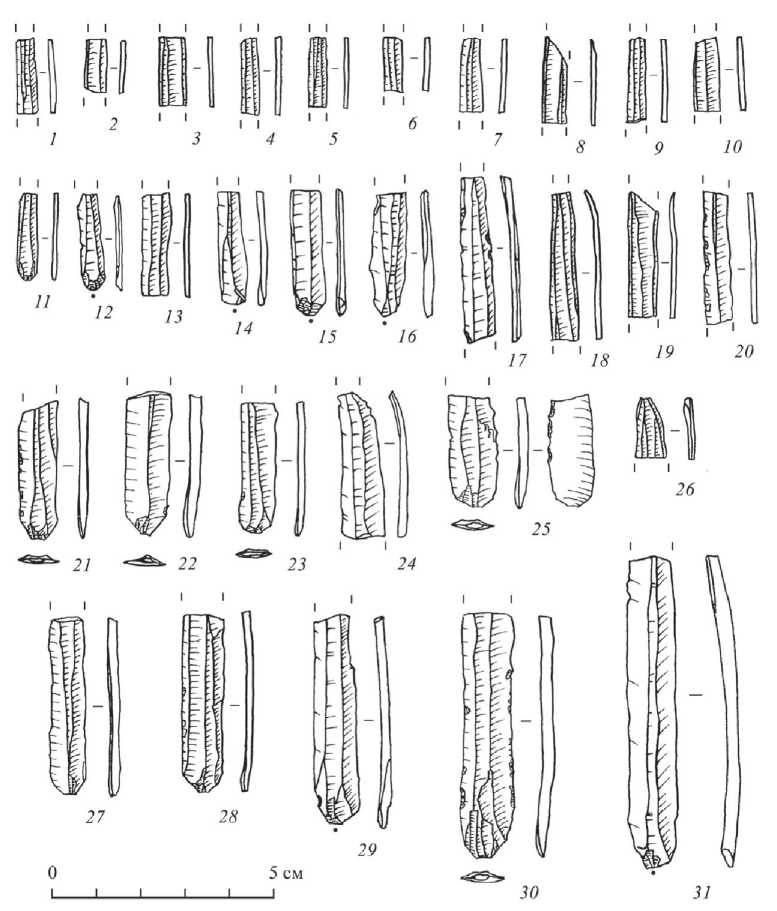

Учитывая высокую степень фрагментации пластинчатых сколов, характерную для многих коллекций каменного инвентаря, доля сколов, которые могут быть доказательно определены как полученные при помощи отжима, может быть крайне невелика. Так, для коллекции пещеры Двойной с полным технологическим контекстом получения пластинок и микропластинок при помощи отжима и представительной в количественном отношении в качестве «определенно отжимных» были определены всего 14 сколов (рис. 1: 15, 16, 18‒20, 22, 25, 27‒ 31 ). Из них 9 – на основании угла площадки (угол между поверхностью площадки и дорсальной поверхностью скола ( Callahan , 1984. P. 90. Fig. 13: b )) и превышающего 90° (рис. 1: 15, 16, 22, 25, 27‒ 29 ; 2).

Рис. 1. Пещера Двойная, верхний мезолитический слой (литологические слои 4/5)

1‒14, 17, 21, 23, 24, 26 – пластинки и микропластинки, вероятно , полученные отжимом; 15, 16, 18‒20, 22, 25, 27‒31 ‒ пластинки и микропластинки, определенно полученные отжимом

Рис. 2. Схема измерения угла площадки пластин слоя 4/5 пещеры Двойная

В слое 4/5 пещеры Двойная было зафиксировано существование полного технологического контекста получения пластинок и микропластинок при помощи отжима ( Еськова и др. , 2022). В коллекции каменного инвентаря представлено два типа нуклеусов с очень регулярной «каннелированной» поверхностью расщепления: конические и подконические с точечным концом и фасетирован-ной площадкой нуклеусы преобладают (5 экз.) (Там же. Рис. 4: 1, 2, 4 ). Одним экземпляром представлен нуклеус с плоской поверхностью расщепления и гладкой площадкой (Там же. Рис. 4: 5 ). Высота истощенных нуклеусов не превышает 4 см, ширина последних негативов пластинчатых снятий равняется 4–5 мм. В случае, когда установлен полный технологический контекст отжима, однако численность сколов, с очень высокой степенью уверенности определенных как отжимные, невелика, мы считаем возможным сформировать дополнительную выборку. В ее состав могут быть включены средней длины фрагменты сколов, ни один из признаков которых не противоречит тому, что они получены при помощи отжима: имеющие одновременно тонкое сечение, равномерную толщину, прямой профиль и высокую регулярность огранки. Эта часть выборки получает наименование «вероятно, отжим». При анализе функциональных параметров сохраняется разделение массива исследования на отдельные группы, имеющие наименования «определенно отжим» и «вероятно, отжим».

В основу реконструкций функционального использования сколов положены предшествующие трасологические и экспериментальные работы, использовалась традиционная методика макро- и микроанализа ( Коробкова, Щелинский ,

1996; Щелинский , 2015). Признаки метательного износа детально описаны, верифицированы многочисленными экспериментальными разработками, анализом археологического материала и освещены в ряде зарубежных и отечественных исследований ( Fischer et al. , 1984; Нужний , 2008; Лозовская , 1994; Суворов, Васильева , 2003; Yaroshevich , 2010; Ахметгалеева, Демиденко , 2017; и др.).

Диагностирующими признаками при определении метательной функции были макроследы следующих конфигураций: выломы и микрорезцовые сколы, среди которых наиболее характерны фасетки выкрошенности с неконическим началом и ступенчатым окончанием, а также конические фасетки – «spin-off», резцовые сколы и плоские фасетки на углах вкладышей от контакта нескольких вкладышей друг с другом и оправой ( Fischer et al. , 1984. P. 22–27; Лозовская , 1994. С. 159).

На микроуровне для наконечников и вкладышей метательного вооружения характерно отсутствие развитой заполировки ( Лозовская , 1994. С. 164). Наблюдается комплекс следов, состоящий из скругления острия, легкой «мясной» запо-лировки, редких грубых царапин и линейных заполировок, появление которых связывается с контактом лезвия наконечника с твердым материалом ( Fischer et al. , 1984. P. 22–27).

Трасологический анализ проводился при помощи стереоскопического микроскопа МБС-9 (увеличение в 3–100 крат), а также металлографического микроскопа Olympus (увеличение в 50–200 крат), встроенное, проходящее через объектив освещение. Сколы проходили предварительную обработку поверхности чистым спиртом. Микрофотографии делались с помощью зеркального фотоаппарата Сanon EOS 1100D, производилась мультифокусная съемка с обработкой изображений в программе Helicon Focus.

Результаты

Для изучаемой выборки характерна высокая степень сохранности поверхности, повреждения, связанные с постдепозиционными процессами, единичны. Наиболее частые повреждения поверхности связаны с термическим воздействием – 11 сколов (41 % от всех сколов с повреждениями).

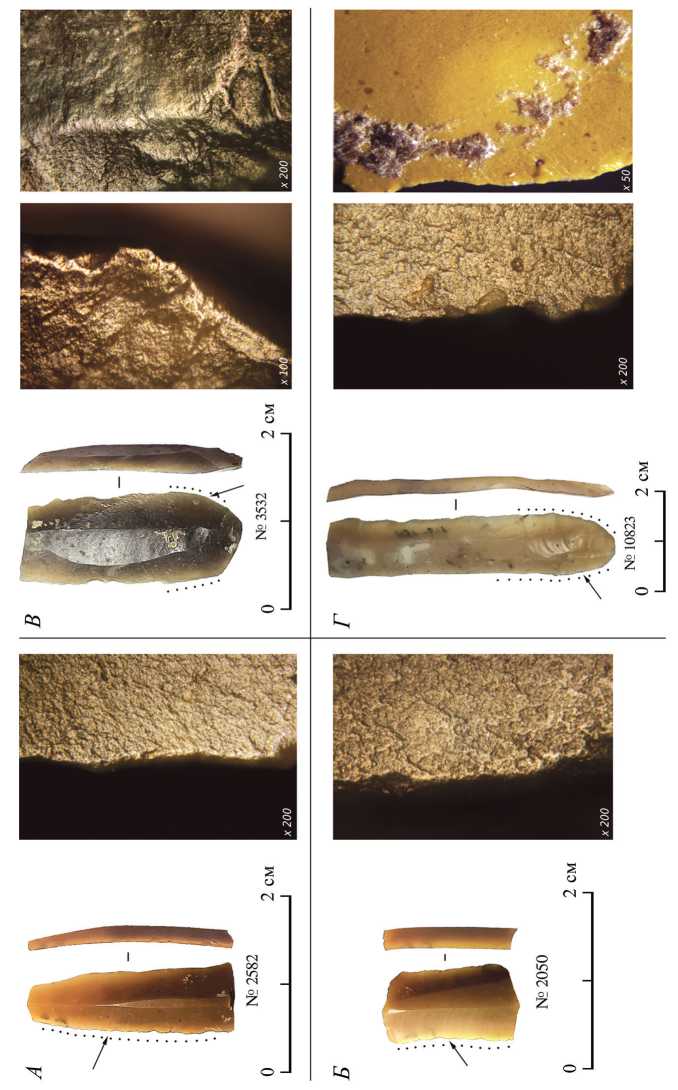

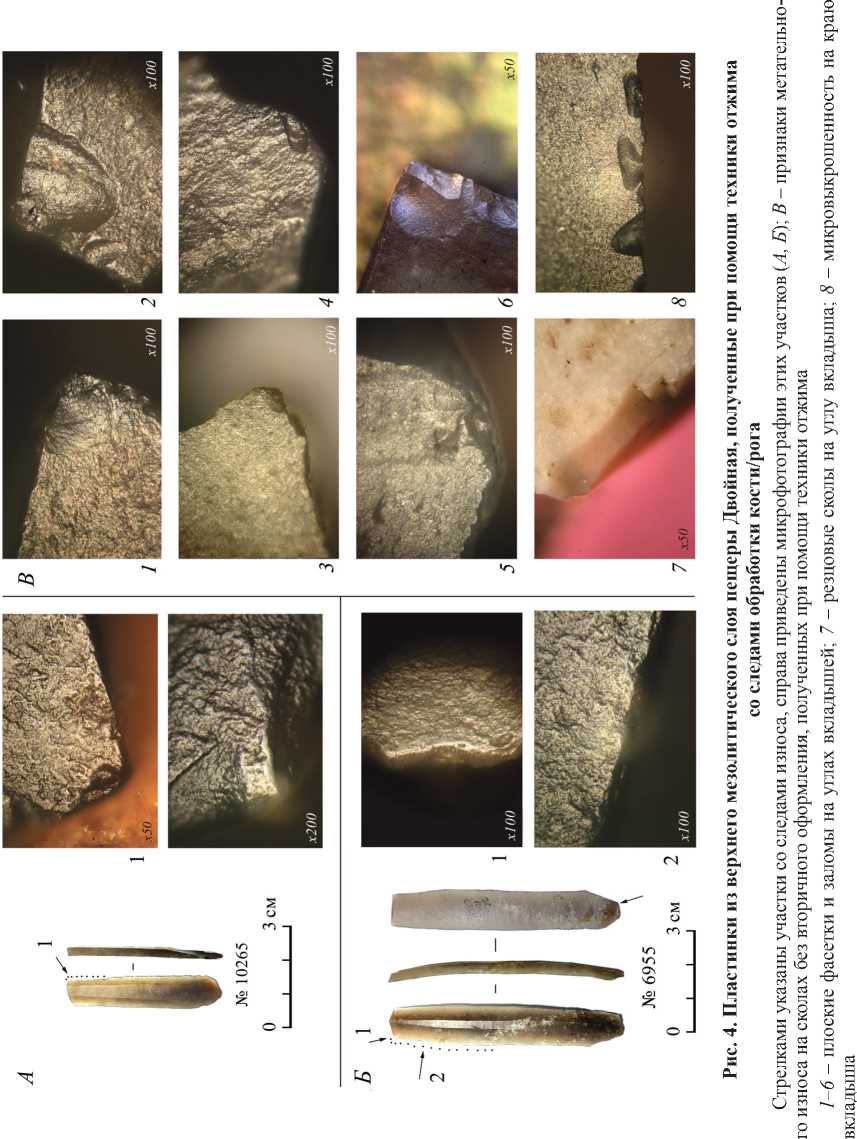

Следы функционального использования удалось обнаружить на 70 сколах (72 % от выборки), всего было зафиксировано 73 рабочих лезвия. Установлено, что пластинчатые сколы из верхнего мезолитического культурного слоя пещеры Двойная (литолог. сл. 4/5), полученные при помощи отжима, в большинстве своем (61 % от всех выявленных орудий) использовались как вкладыши составного метательного вооружения – 43 экз. (4 скола в группе « определенно отжим » и 39 сколов в группе « вероятно отжим »), и еще 11 заготовок (16 % от всех орудий) отнесены к обломкам колющих наконечников стрел на основании наличия признаков метательного износа (1 + 10) (рис. 4: В ). Еще две пластинки использовались в качестве разделочных ножей (2 + 0), а в качестве лезвий выступали боковые стороны заготовок ближе к проксимальным концам (рис. 3: В, Г ).

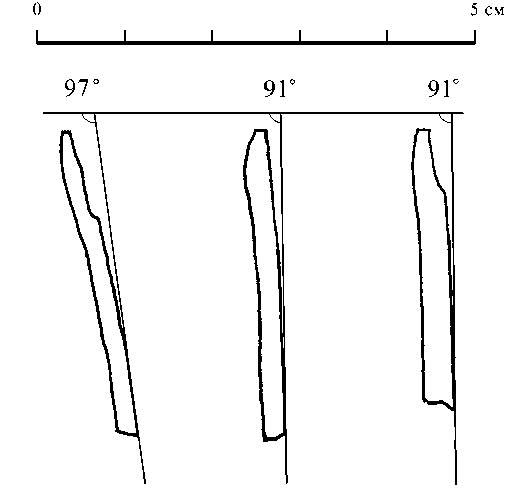

Следы, связанные с обработкой шкуры/кожи, обнаружены на одной пластинке (1 + 0), одна из боковых сторон которой несет интенсивный износ вследствие контакта с мягким органическим материалом (рис. 3: В, Г ).

Рис. 3. Пластинки из литологического слоя 4/5 пещеры Двойная, полученные при помощи техники отжима

А, Б – со следами обработки дерева; В, Г – со следами обработки шкур/кожи. Стрелками указаны участки со следами износа, справа приведены микрофотографии этих участков

Еще на 7 (1 + 6) пластинчатых сколах (всего 8 рабочих лезвий) обнаружены следы обработки кости/рога (5 резцов и 2 скобеля) (рис. 4: А, Б ). В качестве резцов использовались углы сломов пластинок, в качестве скобелей – их длинные края.

Следы на поверхности, связанные с обработкой растительных материалов (строгание дерева), в исследуемой группе сколов обнаружены на двух пластинках (0 + 2) (рис. 3: А, Б ). Оба скола оформлены мелкой ретушью по брюшку по одному краю, противолежащий край имеет чешуйчатую выкрошенность, сформировавшуюся в результате утилизации предметов. Оба орудия изготовлены из непрозрачного кремня медового цвета, имеют схожий износ и комплекс признаков, позволяющий говорить об их фиксации в оправе, вероятно, в качестве вкладышей одного лезвия.

Помимо сколов, имеющих явные и диагностичные следы использования, среди рассматриваемой выборки была выделена группа изделий (1 + 3), не несущих определимый функциональный износ, но имеющих следующий комплекс следов: скругление межфасеточных ребер, серии мелких выемок-заломов, а также пятна и полосы клея, позволивший предположить их назначение в качестве аккомодационных частей орудий.

Распределение морфометрических параметров заготовок, полученных при помощи техники отжима и использовавшихся древними насельниками в качестве вкладышей составного охотничьего вооружения, демонстрирует определенную их стандартизацию: преобладают фрагменты пластинчатых сколов длиной 17–27 мм (с диапазоном 11–35 мм), шириной 5–8 мм (с диапазоном 4–12 мм) и толщиной 1–2 мм (с диапазоном 0,5–3 мм). Распределение морфометрических параметров остальных заготовок, использовавшихся в других хозяйственно-бытовых операциях, отличается большей вариабельностью: преобладают пластинчатые сколы длиной 22–41 мм (с диапазоном 12–69 мм), шириной 7–11 мм (с диапазоном 5–12 мм) и толщиной 1–3 мм (с диапазоном 1–4 мм).

Определение значительного числа кремневых вкладышей для оснащения вооружения среди пластинчатых заготовок в верхнем мезолитическом культурном слое пещеры Двойная согласуется с наличием в коллекции этого слоя четырех фрагментов костяных оправ с пазом для вкладышей, две из которых имеют сколы утилизации, характерные для метательного вооружения ( Александрова, Леонова , 2017).

Таким образом, для сколов, полученных при помощи техники отжима, определены следующие хозяйственно-бытовые операции, в которых они использовались: скобление/резание кости/рога, разделка охотничьей добычи, обработка растительных материалов, шкур/кожи. Также наблюдаются признаки аккомодации в виде серии мелких выемок, единичных фасеток и заломов. На поверхности 43 сколов (44 % от выборки) были зафиксированы пятна и полосы коричневатого и красно-коричневого смолянистого состава с включениями, происхождение которых предположительно связано с остатками растительных клеев из смол хвойных растений, живицы косточковых и отпечатками растительных волокон, которые были определены для аналогичных остатков во втором культурном слое (литолог. сл. 6) пещеры Двойная, датируемом финальным плейстоценом ( Еськова,

Леонова , 2023). Расположение этих остатков частично подкрепляет выводы трасологического анализа о положении орудий, а также дают информацию о способах их крепления с использованием клеящих составов.

Обсуждение

Из всей изученной выборки 72 % сколов имели следы износа, что позволяет сделать вывод о том, что полученная заготовка не нуждалась во вторичной обработке, поскольку ее изначальная морфология соответствовала требуемым параметрам вкладышей в оснащении составного метательного вооружения и колющих наконечников стрел (эта функциональная категория составляет почти 80 % от всех сколов со следами в исследуемой выборке).

Использование нескольких заготовок в качестве резцов и скобелей по кости/ рогу представляется закономерным, поскольку среди ранее изученных каменных артефактов из позднемезолитического культурного слоя пещеры Двойная достаточно высок процент орудий для обработки кости, что согласуется и с наличием серии костяных пазовых оправ, составляющих основу метательного вооружения ( Александрова , 2015; Александрова, Леонова , 2017).

В контексте приведенных данных наиболее вероятным представляется вывод об отсутствии для материалов слоя раннего голоцена пещеры Двойная прямой взаимосвязи между отжимом как технологической новацией и определенной функциональной специализацией заготовок, полученных при его помощи. Ранее проведенные трасологические исследования для каменных индустрий широкого круга памятников конца верхнего палеолита и мезолита Восточной Европы демонстрируют, что заготовки без вторичной обработки использовались древним человеком в различных видах хозяйственной деятельности, а также в качестве орудий охоты и разделки охотничьей добычи ( Галимова , 2003; Горащук , 2007; Васильева , 2013). Регулярность сколов, полученных при помощи техники отжима, является основной причиной их активного использования в качестве вкладышей охотничьего вооружения. Это подтверждается частотой их использования в этой функции (61 %), что существенно превышает долю применения в аналогичной функции пластинчатых сколов в выборках, сформированных случайным образом, без учета технологических характеристик. Так, только 27 % пластинчатых сколов со следами утилизации использовались как вкладыши метательного вооружения в культурном слое 2 пещеры Двойная (литологический слой 6) и 21 % в верхнем культурном слое (литологический слой 4/5) ( Александрова , 2015; Успенская , 2019б).

На настоящий момент существует лишь несколько работ, где применение трасологического метода анализа позволило определить специфику использования пластинчатых сколов, полученных при помощи отжимной техники (Astruc et al., 2007; Gassin et al., 2010; Maeda et al., 2016). Л. Астрюк с соавторами приводят данные относительно функциональной поливалентности отжимных обсидиановых пластинок из слоев докерамического неолита Б телля Дамишлийа I (Сирия), отмечая, что функция резания мягкого материала (мяса, кожи и растительного) преобладает в спектре (Astruc et al., 2007). О. Маэда с соавторами проанализировано распространение одомашненных злаков в раннем голоцене на Ближнем Востоке в связи с частотой обнаружения в каменном инвентаре такой функциональной группы, как вкладыши серпов; а также суммирована информация по специфике заготовок и технологии их производства в различных регионах Ближнего Востока. И если взаимосвязь роста доли вкладышей серпов с увеличением доли домашних растений в спектре пыльцы выявлена, то корреляция между техникой и методом производства пластинчатых заготовок и высоким процентом вкладышей серпов в орудийном наборе не установлена. Более того, в регионах раннего распространения отжима пластинчатых сколов заготовки, полученные при помощи этой техники, также демонстрируют функциональную поливалентность (Maeda et al., 2016). Таким образом, даже в регионе Плодородного полумесяца динамика распространения отжимной техники не совпадает с динамикой перехода к производящему хозяйству.

Выводы

Ранее было установлено, что появление техники отжима в индустрии верхнего культурного слоя в пещере Двойная, датируемого ранним голоценом, было связано с технологическим влиянием извне ( Еськова и др. , 2022; Еськова, Леонова , 2023). Заимствованию техники могла способствовать определенная перестройка в деятельности древних обществ, произошедшая в начале эпохи голоцена. Результаты трасологического анализа группы сколов, полученных при помощи технологии отжима, позволяют говорить, что при отсутствии их строгой функциональной специализации, преобладающая функция в спектре – использование фрагментов пластинок, полученных отжимом, в качестве вкладышей метательного вооружения.

Список литературы Отжимная техника пластинчатого расщепления в раннем голоцене Северо Западного Кавказа: функциональный аспект (по материалам верхнего слоя пещеры Двойная)

- Александрова О. И., 2015. ('Функциональный анализ каменного инвентаря стоянок конца верхнего палеолита и мезолита Губского ущелья: автореф. дис.. канд. ист. наук. М.: ИА РАН. 32 с. EDN: ZWCMGH

- Александрова О. И., Леонова Е. В., 2017. Реконструкция охотничьего вооружения культур поздней поры верхнего палеолита и мезолита Северного Кавказа (по материалам пещеры Двойная) // SP. № 1. С. 255-270. EDN: XYFBSX

- Ахметгалеева Н. Б., Демиденко Ю. Э., 2017. Комплексный анализ морфологии и типологии, технологии, следов износа по определению функционального назначения и индустриальной роли треугольников позднего верхнего палеолита стоянок Быки (Посеймье) // Древний человек и камень: технология, форма, функция / Отв. ред.: С. А. Васильев, В. Е. Щелинский. СПб.: Петербургское востоковедение. С. 198-208. EDN: ZBEBUN

- Васильева Н. Б., 2013. Каменная индустрия мезолитических стоянок Молого-Шекснинского междуречья: Автореф. дис.. канд. ист. наук. М. 15 с. EDN: SUSJSL

- Волков П. Е., Гиря Е. Ю., 1990. Опыт исследования техники скола // Проблемы технологии древних производств / Отв. ред.: А. И. Соловьев, С. А. Гладышев. Новосибирск. С. 38-56.