Озерное осадконакопление в позднем неоплейстоцене на европейском северо-востоке России

Автор: Андреичева Л.Н., Марченко-вагапова Т.И.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 1 (229), 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты литологического и палинологического изучения озерных отло жений позднего неоплейстоцена на Европейском Северо-Востоке России. Установлено, что климатический оптимум сулинского межледниковья характеризуется бореальной растительностью, которую образуют еловые, березовые и березово-еловые леса с редкими широколиствеными породами. В бызовском межстадиале выделены семь этапов изменения растительности: от тундровых и лесотундровых сообществ до лесов таежного типа с примесью широколиственных пород.

Верхний неоплейстоцен, озерные отложения, межледниковье, межстадиал, палинология, литология

Короткий адрес: https://sciup.org/149128606

IDR: 149128606

Текст научной статьи Озерное осадконакопление в позднем неоплейстоцене на европейском северо-востоке России

Осадконакопление в озерных бассейнах происходит в малоподвижной или стоячей воде, где под воздействием ветровых волнений и течений возникают неупорядоченно-колебательные движения. На большей части территории исследований в разрезах озерных отложений преобладают ритмично переслаивающиеся алевриты и глины. А поскольку тонкий глинистый материал переносится водой далеко от берега, образование отложений происходит, вероятно, в глубоких частях озер. Кроме того, широкое развитие этих осадков может свидетельствовать о существовании проточных озерных водоемов в течение длительного времени. Более грубые по гранулометрическому составу отложения — песок и гравий — из-за относительной слабости течений и волнений обычно накапливаются вблизи берегов озер. В отдаленные и более глубокие участки озер крупный материал выносится суспензионными потоками, связанными с подводным оползанием осадков с берегов и со склонов дельт, а также плавающими льдами, что происходит значительно реже.

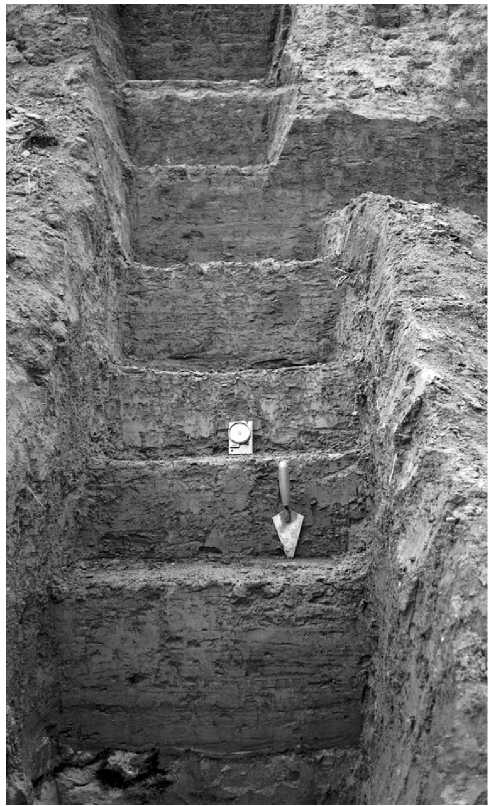

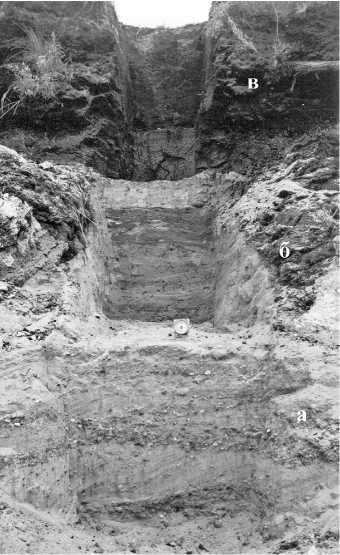

Озерные осадки, и прежде всего те, которые образовались ниже уровня действия волн, определяются большой латеральной протяженностью и выдержанностью пластов [4]. Для озерных условий седиментации наиболее типична регрессивная последовательность осадков в разрезе, что соответствует постепенному переходу от субаквальных глин и алевритов, отложенных в глубокой части озера и лежащих в основании озерного цикла, к прибрежным, более грубым по гранулометрическому составу пескам и галечно-гравийным отложениям, залегающим вверху. Озерные образования характеризуются тонкой горизонтальной слоистостью (рис. 1). Особенностями формирования осадков в озерах является наличие в них большого количества растительных остатков, а также парагенез с другими континентальными отложениями — аллювиальными и болотными.

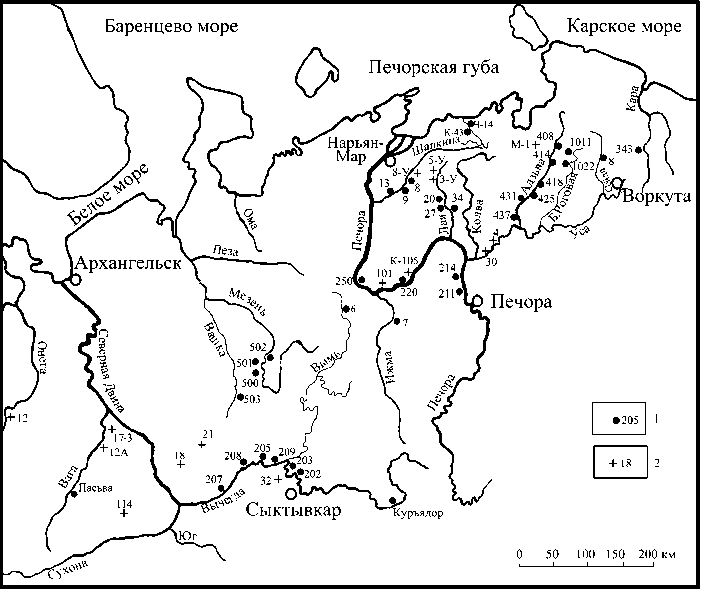

На Европейском Северо-Востоке России (рис. 2) озерные отложения представлены в основном кластогенными осадками. В литологическом отношении они практически не изучены. Своими исследованиями мы попытались заполнить этот пробел. Еще одна цель получения литологической характеристики озерных

Рис. 1. Горизонтальная слоистость в озерных отложениях (р. Вычегда, обн. 207-Рябово)

осадков заключалась в выявлении геологического объекта, из материала которого они формировались.

Гранулометрический состав верх-ненеоплейстоценовых озерных осад- 13

Рис. 2. Схема расположения разрезов: 1 — обнажения; 2 — скважины

где наряду с алевритами широко развиты пески иногда с примесью гравия, озерные отложения отличаются самым крупным средним диаметром мелкозема — 0.147 мм. Коэффициент сортировки озерных осадков в разрезах Шапкиной и Б. Роговой составляет 0.44 и 0.40, сулинские озерные пески на рр. Лае и Куе имеют самые высокие в регионе коэффициенты сортировки: 0.51 и 0.63. Отмечается прямо пропорциональная зависимость между крупностью материала озерных отложений и степенью их сортированности: в большинстве разрезов пески и крупные алевриты отсортированы значительно лучше, чем глины, суглинки и мелкие алевриты.

Возможность изучения минерального состава тяжелой фракции озерных отложений ограничивается незначительным содержанием в осадках мелкопесчаной составляющей (фр. 0.25—0.1 мм), используемой для минералогического анализа. Немногочисленные минералоги- ков в Тимано-Печоро-Вычегодском регионе весьма разнообразен. Представлены они алевритами, глинами, суглинками, а также мелко-, средне- и разнозернистыми песками. В разрезе озерных отложений явно преобладают алевриты, местами оторфованные. Цвет отложений темно-серый с различными оттенками — от буроватого до голубоватого и сизого.

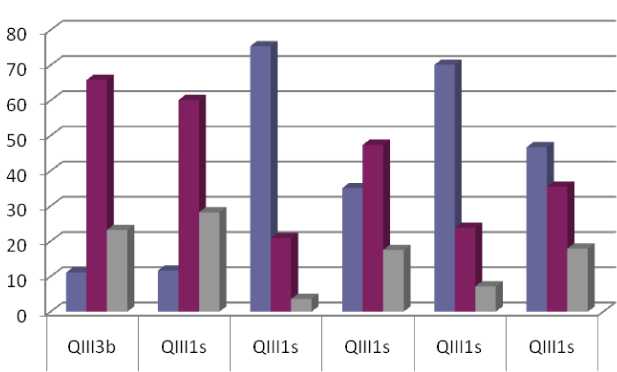

В площадном распределении отложений по крупности наблюдается некоторая упорядоченность (рис. 3). Наиболее тонким гранулометрическим составом отличаются бызов-ские (ленинградские) осадки в долине р. Черной и сулинские (мику-линские) озерные осадки на севере региона — в обн. «Хонгурей» в нижнем течении р. Печоры. Средний диаметр зерен (dср) составляет здесь 0.028 и 0.023 мм. Для этих же районов характерна и самая низкая степень сортированности материала: коэффициент сортировки (Sc) озерных алевритов из береговых обнажений р. Черной равен 0.34, в обн. «Хонгурей» — 0.33. Более грубыми по гранулометрическому составу образованиями со средними диаметрами зерен, равными соответственно 0.077, 0.111 и 0.115 мм, являются озерные отложения сулинского возраста в разрезах рек Шапкиной, Куи и Б. Роговой. В долине р. Лаи, 14

Рис. 3. Средний гранулометрический состав озерных отложений на Европейском Северо-Востоке

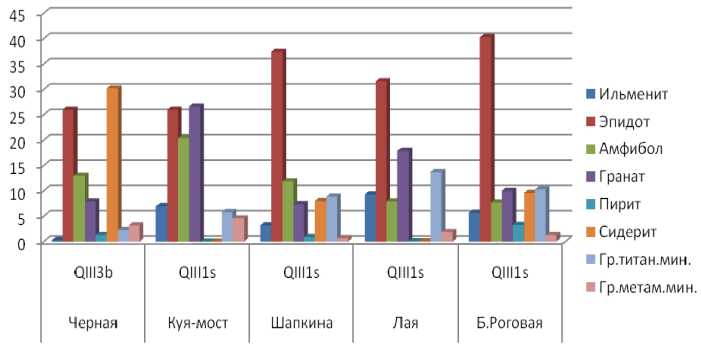

Рис. 4. Средний минеральный состав тяжелой фракции озерных отложений на Европейском Северо-Востоке

ческие данные, имеющиеся в нашем распоряжении, характеризуют в основном верхненеоплейстоцено-вые озерные осадки в бассейнах рек Черной, Куи, Шапкиной, Лаи и Б. Роговой (рис. 4).

Содержание тяжелых минералов в отдельных образцах гравийно-песчаных отложений мелководной озерной фации из обн. 1027 на р. Б. Роговой достигает 2.5 %. Средний выход тяжелой фракции (ВТФ) в лимнических осадках верхнего неоплейстоцена варьируется от 0.31 до 0.93 %, самое низкое содержание тяжелых минералов (0.31 %) отмечено в бызовских озерных отложениях на р. Черной. В состав основной минеральной ассоциации бызовских осадков здесь входят сидерит (30.2 %), эпидот (26 %), амфиболы (13 %) и лимонит (12.4 %). На долю гранатов приходится 7.9 %, содержание метаморфогенных минералов в сумме составляет 3.2, титановых — 2.3, пирита — 1.3 %. Бызовские озерные образования в нескольких изученных береговых обнажениях р. Черной залегают непосредственно на вычегодском тилле, ассоциация тяжелых минералов в котором представлена амфиболом (11 %), гранатом (14.9 %), эпидотом (20.6 %) и сидеритом (30.2 %). В су-линских озерных отложениях, также перекрывающих вычегодский тилл, доминирующим минералом является эпидот, его среднее содержание колеблется от 31.1 % на западе до 40.3 % на востоке региона, что характерно и для подстилающего вычегодского тилла: концентрация эпидота в нем меняется в этом же направлении от 24.6 до 40.8 %. В отдельных разрезах долины Б. Роговой на долю эпидота в тяжелой фракции сулинских отложений приходится до половины тяжелых минералов — 46.8 %. В центре региона (в бассейне р. Лаи) и на севере (в разрезах р. Куи) тяжелая фракция лимнических осадков обогащена гранатами, составляющими 17.9 и 26.6 % соответственно. В долине р. Шапкиной в составе тяжелых минералов повышены содержания сидерита (8 %), циркона (5.2 %) и лейкоксена (5.1 %), количество последнего увеличивается в восточном направлении, что отмечается и в вычегодском тилле. В отдельных разрезах р. Лаи концентрация лейкоксена в озерных отложениях достигает 15.6, в долине р. Б. Роговой — 18.4 %, а максималь- ные значения сидерита здесь составляют 13—15.2 %. Концентрация лейкоксена в вычегодском тилле бассейна р. Шапкиной незначительна (3.2 %), она возрастает к востоку и в береговых обнажениях р. Б. Роговой составляет уже 11.7 %. Лимнические отложения в долине р. Лаи выделяются повышенным средним содержанием магнетита (6.4 %), в отдельных разрезах количество этого минерала по непонятной причине «зашкаливает» (19.1 %).

В южных районах изученной нами территории наряду с доминирующими кластогенными озерными осадками отмечаются и органогенные образования, а именно: диатомиты и сапропели, как современные, так и погребенные. Мощность сапропелей в современных озерах (оз. Донты в верховье р. Вычегды) достигает 7—8 м. На правом берегу р. Мезень, в 1 км ниже дер. Мелентьево, в разрезе 7—8-метровой террасы на галечно-гравийных косослоистых отложениях лежит пачка сапропеля, отличающаяся изменением окраски от светлой кремовой в нижней ее части до оливковой и шоколадно-коричневой — в верхней. Мощность сапропеля около 1 м, иногда чуть больше. В нем содержится многочисленная фауна пресноводных моллюсков: Pisidium sp., Planorbis cf. eichwaldii Grimm. Eimnea sp., Valvata sp. [9]. В верхней части толща сапропеля расчленена линзовидным прослоем серовато-кремового озерного ила типа диатомита мощностью 20—30 см и перекрыта двухметровой пачкой плотного в различной степени разложившегося торфа (рис. 5).

В отложениях озер достаточно хорошо сохраняются минеральные и растительные частицы, пыльца и споры, диатомовые водоросли, спикулы губок и другие органические остатки, которые позволяют достаточно полно восстановить историю развития растительности и климата.

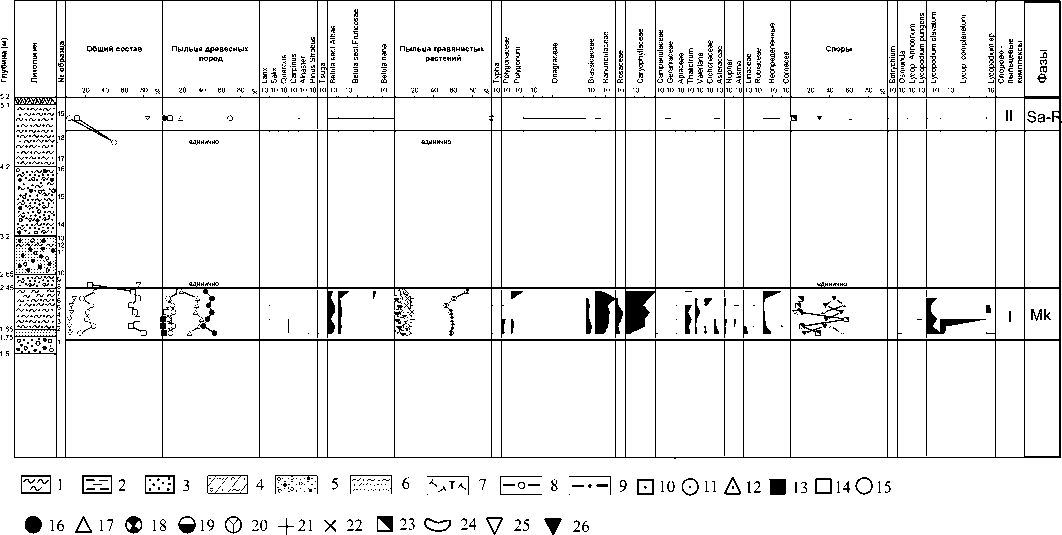

Отложения сулинского (мику-линского) горизонта были вскрыты и изучены в обн. Вымь-6 (рис. 6), расположенном в 3.5 км ниже устья р. Покью. В этом разрезе между двумя слоями мелкозернистых песков залегает толща тяжелых сизо-серых суглинков предположительно озерного генезиса. Мощность ее 0.6 м, суглинки не содержат включений обломочного материала.

Из образцов пород этого слоя

Рис. 5. Строение аллювиальных и озерных отложений в разрезе Мелентьево (р. Мезень): а — косослоистые пески руслового аллювия, б — пачка органогенных осадков, в — толща торфа был выделен спорово-пыльцевой комплекс, в общем составе спектра которого преобладают древесные растения (67—80 %). Второе место по численности принадлежит пыльце травянистых растений (около 30 %). Доля споровых растений невелика. Господствующее положение в спектре занимает пыльца хвойных растений с преобладанием пыльцы сосны Pinus sylvestris (до 54 %) и ели Piceae sp. (около 40 %). Единична пыльца Abies sp., Larix sp. В пыльце лиственных пород в небольшом количестве присутствуют Betula sect. Albae, Betula sect. Fruticosae, Betula nanae, Alnus sp., Alnaster sp., Salix sp. Встречается единичная пыльца широколиственных пород дуба Quercus sp. и граба Carpinus sp. (рис. 7).

В спектре травянистых растений постоянно отмечается пыльца Ericaceae, Poaceae, Artemisia sp., Chenopodiaceae. Состав мезофильного разнотравья очень разнообразен и представлен семействами Polygona-ceae, Brassicaceae, Ranunculaceae, Rosaceae, Caryophyllaceae, Apiacae, Valerianaceae, Asteraceae, Linaceae, Nupharaceae, Alismataceae и др.

Среди споровых растений доминируют папоротники семейства Polypodiaceae и сфагновые мхи. Разнообразен состав плаунов ряда Lycopodium ( L. clavatum , 15

Рис. 6. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений в обн. Вымь-6

Условные обозначения: 1 — глина; 2 — алеврит; 3 — песок; 4 — тилл; 5 — галечник; 6 — суглинок; 7 — торф; 8 — алеврит с валунами; 9 — песчаный алеврит; 10 — сумма пыльцы древесных пород; 11 — сумма пыльцы травянистых пород; 12 — сумма спор высших споровых растений; 13 — сумма пыльцы широколиственных пород, 14 — ольха, 15 — береза; 16 — сосна; 17 — ель; 18 — сумма пыльцы разнотравья; 19 — злаки; 20 — вересковые; 21 — полыни; 22 — маревые; 23 — плауны; 24 — папоротники; 25 — зеленые мхи; 26 — сфагновые мхи

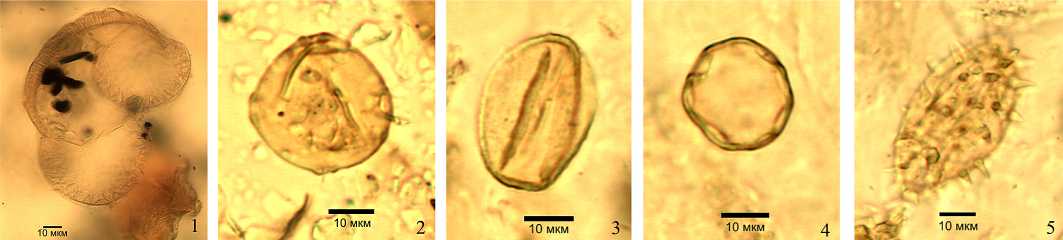

Рис. 7. Пыльца некоторых видов растений, отмеченных в отложениях микулинского возраста:

1 — Abies sp.; 2 — Carpinus sp.; 3 — Quercus sp.; 4 — Alisma sp.; 5 — Nuphar lutea

L. complanatum , L. annotinum+pungens ). Единично отмечается Osmunda sp.

Таким образом, состав споровопыльцевого комплекса свидетельствует о том, что во время формирования этих суглинков на рассматриваемой территории лесная растительность занимала господствующее положение. Наибольшего распространения достигали темнохвойные еловые и сосновые леса с участием березы и ольхи, с незначительной примесью широколиственных пород. Открытые участки были заняты луговыми формациями, развивались водоемы с водной растительностью.

Из толщи озерных супесей, суглинков и глин, слагающих верхнюю половину разреза 15-метровой террасы на р. Шапкиной (обн. 13), в интервале глубин 2—6 м палинологическим анализом, проведенным 16

Л. А. Коноваленко (сведения взяты из отчета НИР за 1981 г.), были выделены четыре спорово-пыльцевых комплекса. Комплекс времени климатического оптимума отличается относительно высоким содержанием пыльцы древесных пород (28—50 %), среди которой преобладает пыльца березы древовидной (до 74 %). Пыльцы хвойных растений мало. Обнаружены единичные пыльцевые зерна лещины, ольхи, а также споры лесных плаунов. Состав споровопыльцевых спектров свидетельствует о развитии растительности северной тайги и о климате, значительно более теплом, чем современный.

На севере региона, в долине р. Черной, в 0.5 км выше устья руч. Вангурей, находится разрез К-43 (изучен Д. А. Дурягиной, отчет НИР за 1996 г.). Озерные отложения из об- нажения отнесены к сулинскому времени. Спорово-пыльцевые комплексы указывают на распространение лесной растительности — темнохвойных еловых лесов с пихтой (Abies sp.) и березой — в период потепления.

В озерных отложениях обнажений в бассейнах рек Черной и Вычегды, сформировавшихся в бы-зовское время, палинологическим методом были выделены растительные зоны B z I—B z VII, соответствующие периодам потеплений и похолоданий [8].

К отложениям озерного генезиса средневалдайского возраста отнесены осадки из обн. Куръядор на верхней Вычегде, изученные Б. И. Гуслицером и Д. А. Дурягиной [6]. В дальнейшем у исследователей появились сомнения в озерном генезисе отложений. Были проведены новые комплексные исследования с целью подтверждения или исключения данного генетического вывода. В результате Л. Н. Андреичева [3] сделала заключение, согласно которому толща песчано-алевритовых осадков с неясной горизонтальной слоистостью и линзами торфа в основании слоя сформировалась в озерной обстановке в условиях застойного водоема (в зарастающем озере). На основе палинологического анализа, проведенного Т. И. Марченко-Вагаповой, удалось выделить пять растительных зон (BzII—BzVI), последовательно сменяющих друг друга. Спорово-пыльцевые спектры зоны BzII свидетельствуют о том, что в это время лесная растительность занимала господствующее положение, темнохвойные еловые леса имели широкое распространение (до 51 %). Большую часть в составе лесов занимала сосна Pinus silvestris. В палиноспектрах отмечена единичная пыльца ольхи Alnus sp., Corylus sp. Значительно содержание маревых, полыней, развиты разнообразные травянистые сообщества, злаков меньше. Состав спектров зоны BzIII отражает развитие редколесий, представленных березой с участием сосны и ели. Большое распространение получили кустарниковые березы пространства заняты лугами. Состав растительности зоны BzV характеризуют березовые редколесья с участием сосны и ели. Широко распространены кустарниковые и болотные ассоциации, а также травянистые сообщества из мезофильного разнотравья. Спорово-пыльцевые спектры зоны BzVI показывают, что в это время вновь преобладали темнохвойные леса из ели (до 37 %). Значительное место в составе лесов занимала сосна Pinus silvestris, единично отмечены широколиственные породы Tilia sp. и Corylus sp. Встречается пыльца Osmunda sp. Результаты палинологического анализа подтвердили более ранние исследования.

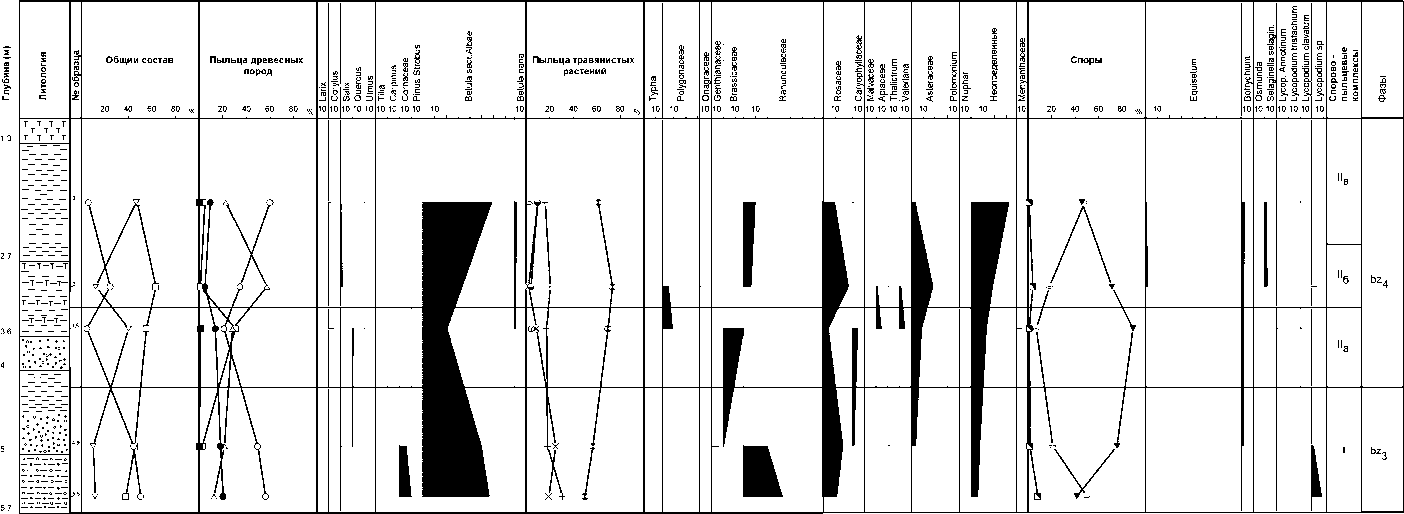

На северо-западе региона (скв. 17-3) были изучены отложения, сформировавшиеся в бызовское время [1]. Скважина расположена на водоразделе рек Северная Двина и Вага. Мощность вскрытых ею отложений неоплейстоцена составляет 120 м. Образцы из верхней части скважины, представленные озерноболотными отложениями, а именно алевритистой глиной с прослоями торфа и с нечеткой горизонтальной слоистостью, были проанализированы палинологическим методом. В результате на данной территории (рис. 8) были прослежены теризующие палинологическую зону BzVI, свидетельствуют о том, что в это время здесь господствующее положение занимала лесная растительность, темнохвойные леса из ели доминировали. Широко распространена была в составе лесов сосна Pinus silvestris. Отмечены широколиственные породы Ulmus sp., Quercus sp., пыльца лещины Corylus sp. в спектре составляет 4 %. Наряду с участками с ксерофитными элементами флоры значительную территорию занимали болота, разнообразные мезофильные травянистые сообщества.

На севере региона было изучено обн. Черная-3, которое располагается в верхнем течении р. Черной, в ее левом борту [2]. Строение разреза двучленное: верхняя часть сложена тиллом, нижняя — песками, переслаивающимися с глинистыми алевритами. Палинологическим методом были выделены пять растительных зон — B z II—B z VII: Согласно споровопыльцевым спектрам зоны B z II, в это время на данной территории были развиты елово-березовые, елово-сосновые, березовые лесные сообщества. Открытые пространства занимали луговые ценозы, в составе которых отмечено довольно много злаков, видов семейств Ranunculaceae , Caryophyllaceae , Brassicaceae . Отмече-

Рис. 8. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений скв. 17-3. Условные обозначения см. на рис. 6

из ассоциации sect. Fruticosae и sect. Nana, ксерофитные сообщества из маревых и полыней, а также луговые формации. Палинологические спектры зоны BzVI свидетельствуют о том, что в это время были развиты темнохвойные леса из ели (почти 52 %) с участием сосны, которые постепенно замещались березовыми лесами, распространены участки с ксерофит-ными элементами флоры, открытые две стадии изменения растительности — BzIII и BzVI. Состав споровопыльцевых спектров этой зоны отражает развитие разреженных березовых лесов с примесью ели и сосны. Доминирует пыльца Betula sect. Albae (56 %). Содержание Alnus sp. составляет 3 %, Наряду с ксерофит-ными сообществами были широко распространены луговые формации. Спорово-пыльцевые спектры, харак- на единичная Osmunda cinnamimea. Спорово-пыльцевые спектры зоны BzIII указывают на то, что бореальные лесные сообщества сменились редколесьями, образованными березой с участием сосны и ели, широкое распространение получили травянистые ассоциации, образованные полынями, маревыми и злаками. Спектр зоны BzIV отражает развитие елово-березовых, елово-сосново-березовых редколесий. Единично встречается пыльца ольхи Alnus sp., на открытых местах обитаний развивались луговые ценозы. В период, отвечающий растительной зоне BzV, преобладали березовые редколесья. Были широко представлены кустарничковые и травянистые ассоциации открытых мест обитания, образованные полынями, злаками. Все большее значение приобретали болотно-тундровые формации наряду с ксерофитными сообществами. Спорово-пыльцевые спектры зоны BzVI указывают на формирование разреженных березово-еловых и березово-сосновых лесных сообществ.

В заключение необходимо отметить, что озерные отложения на изученной нами территории не обладают ярко выраженными признаками, которые сами по себе могли бы считаться диагностическими. Отнесение отложений к осадкам озерного генезиса базируется на комплексе присущих им особенностей: тонкой горизонтальной или субгоризонтальной слоистости; протяженности пластов озерных отложений и выдержанности их мощностей; погрубении гранулометрического состава осадков вверх по разрезу; парагенетической связи их с аллювием и болотными образованиями. Установлено, что формирование вещественного состава верхне-неоплейстоценовых озерных отложений происходило в значительной степени за счет подстилающего вычегодского тилла, о чем свидетельствует сходство их минеральных ассоциаций. Надежным показателем формирования осадков в озерной обстановке является наличие в них многочисленного растительного детрита.

Изученные нами спорово-пыльцевые комплексы позднего неоплейстоцена в целом отвечают палинологическим критериям определения возраста, соответствующим сулинскому межледниковью [7]. Особенностью палинологических спектров из указанных выше разрезов является то, что не во всех отмечаются максимумы хвойных пород в период климатического оптимума, отсутствует так- же максимум пыльцы ольхи, который характерен для центральных и западных районов Русской равнины [5]. Климатический оптимум на Европейском Северо-Востоке выражен бореальной растительностью, которую образуют березовые (в основном березы sect. Albae) и березово-еловые, иногда еловые леса с редким участием широколиственных пород на севере и темнохвойные еловые леса с присутствием единичной пыльцы широколиственных пород (дуба, вяза, липы, лещины, граба), а также Osmunda cinnamomea L., на юге региона.

В составе лесов, характерных для потеплений во время бызовско-го интерстадиала, среди древесных форм наибольшее значение имела древовидная береза Betula sect. Albae , а на севере региона она доминировала. Среди хвойных пород преобладали Pinus sylvestris и Piceae sp., причем в северо-восточном направлении доля ели увеличивалась. В спорово-пыльцевых спектрах южных и северо-западных разрезов отмечается единичная пыльца широколиственных пород: вяза, липы, граба, лещины, а также ольхи. На территории региона наряду с бореальными элементами флоры, болотными и луговыми формациями, что отражается в составе пыльцы травянистых растений, присутствовали и компоненты ксерофитной флоры. Климатические условия периодов потепления были близки к современным.

Спорово-пыльцевые комплексы периодов похолоданий соответствуют безлесным ландшафтам. На севере количество древесных форм сильно уменьшилось: их пыльца либо отсутствует в составе комплекса, либо отмечается в небольшом количестве. Основными компонентами растительного покрова были, по-ви-димому, разреженные лесные сообщества из березово-сосновых компонентов с незначительным участием ели и разнообразные кустарниковые группировки из карликовой березы и ивы. В спектрах постоянно присутствуют холодолюбивые Selaginella selaginoides. Наряду с пыльцой тундровых и лесотундровых видов расте- ний значительная доля принадлежит пыльце ксерофитов (полыней, видов семейства маревых). Климатические условия этого времени были холодными и сухими.

Исследования выполнены при финансовой поддержке Программы фундаментальных исследований РАН № 12-У-5-1016 «Верхний плейстоцен на Европейском Севере России: палеогеография, седиментогенез, стратиграфия».

Список литературы Озерное осадконакопление в позднем неоплейстоцене на европейском северо-востоке России

- Андреичева Л. Н., Марченко-Вагапова Т. И. Развитие природной среды и климата в антропогене на Северо-Западе России. Сыктывкар: Геопринт, 2004. 40 с.

- Андреичева Л. Н., Марченко-Вагапова Т. И., Голубева Ю. В. Развитие природной среды и климата в позднем плейстоцене и в голоцене на Европейском Севере России. Сыктывкар: Геопринт, 2008. 50 с.

- Андреичева Л. Н. Палеогеографические обстановки формирования отложений в опорном разрезе верхнего плейстоцена «Куръядор» на Северо-Востоке Европейской России (бассейн р. Вычегды) // Литосфера, 2011. № 2. С. 121-126.

- Градзиньский Р., Костецкая А., Радомский А., Унруг Р. Седиментология. М.: Недра, 1980. 640 с.

- Гричук В. П. История флоры и растительности Русской равнины в плейстоцене. М: Наука, 1989. 183 с.

- Гуслицер Б. И., Дурягина Д. А. Природные обстановки в бассейне верхней Вычегды в средне-поздневалдайское время // Геология и полезные ископаемые Европейского Северо-Востока СССР. Сыктывкар, 1983. С. 26-27 (Тр. Ин-та геологии Коми фил. АН ССР. Вып. 44).

- Дурягина Д. А., Коноваленко Л. А. Палинология плейстоцена северо-востока европейской части Роси. СПб.: Наука, 1993. 124 с.

- Марченко-Вагапова Т. И. Палинологическая характеристика средневалдайского интерстадиала (поздний плейстоцен) на Европейском Северо-Востоке России // Литосфера, 2012. № 1. С. 38-53.

- Смирнова В. М. Диатомовые водоросли в голоценовых отложениях р. Мезень // Вестн. МГУ. География, 1973. Сер. 5. № 3. С. 107-109.