Падежные системы тюркских языков Южной Сибири (сопоставление с использованием геометрического моделирования)

Автор: Валентинова Ольга Ивановна, Рыбаков Михаил Анатольевич

Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics

Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков

Статья в выпуске: 2 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты сопоставления падежных систем агглютинативных тюркских языков Южной Сибири, проведенного с целью выявления их типологической общности и отличий. Применен метод геометрического моделирования, позволивший не только продемонстрировать семантические оппозиции падежных форм в отдельном языке, но и охарактеризовать различия в семантической структуре падежных систем как родственных, так и неродственных языков. Установлена непосредственная взаимосвязь грамматической категории падежа с морфологическим типом языка и канонической структурой типичного высказывания на данном языке и опосредованная связь с типичными условиями коммуникации в языковом коллективе. Исследование показало, что падежные системы рассмотренных языков содержат оптимальный в типичных для агглютинативных языков коммуникативных условиях состав элементов парадигмы. Носители агглютинативных языков имеют общие родо-видовые и индивидные образы, а в конкретной ситуации коммуниканты осведомлены об упоминаемых в высказывании субъектах и объектах, что дает возможность выражать при помощи падежных форм не только основные актантные роли, но и дополнительные компоненты грамматических значений. Полученные результаты могут быть использованы прежде всего в системной типологии, а также в тюркологических исследованиях.

Лингвистическая модель, падежная семантика, падежная система, системная лингвистика, системология, тюркские языки

Короткий адрес: https://sciup.org/149140061

IDR: 149140061 | УДК: 811.512.1'366.54

Текст научной статьи Падежные системы тюркских языков Южной Сибири (сопоставление с использованием геометрического моделирования)

DOI:

Идея моделирования языковых явлений, восходящая к трудам И.А. Бодуэна де Куртенэ, Я.И. Линцбаха, Л.В. Щербы, получила широкое распространение лишь по мере развития структурного и системного подходов в лингвистике. Отметим, что Я.И. Линцбах рациональную, свободную от противоречий и способную охватывать всевозможные случаи грамматику считал возможным построить только на основе геометрического моделирования [Линцбах, 2009, с. 83].

Для анализа грамматической категории падежа метод моделирования впервые применил в 1936 г. Р. Якобсон, исследуя русскую падежную систему [Якобсон, 1985], затем в 1960 г. Вяч.Вс. Иванов и В.Н. Топоров, изучая падежи санскрита [Иванов, Топоров, 1960], Вяч.Вс. Иванов – падежную систему хеттского языка [Иванов, 2001], И.М. Трон-ский, реконструируя общеиндоевропейскую падежную систему [Тронский, 1967].

В нашем исследовании количество падежных форм в системе некоторого языка определяется с учетом следующих принципов: 1) два падежа могут быть признаны элементами системы только в том случае, если меж- ду ними есть формальное морфологическое различие; 2) для каждой включенной в падежную систему грамматической формы можно выявить инвариантное падежное грамматическое значение.

По аналогии с оппозицией фонетических и фонологических моделей [Мельников, 2003, с. 294] в морфологии можно противопоставить формально-морфологические и семантикоморфологические модели. Формально-морфологические модели чаще оказываются чисто структурными, включают в качестве элементов падежные показатели и отражают их фонетическое и/или фонемное варьирование в зависимости от типа языка. Так, агглютинативные аффиксы могут отличаться аллофонным варьированием по законам сингармонизма при полном тождестве фонемного состава морфемы (в этом случае морфема представлена в языке единственным морфом), флективные же аффиксы падежа могут содержать исторически обусловленные чередования фонем (в этом случае морфема представлена несколькими морфами в зависимости от типа склонения).

Семантико-морфологические модели могут отражать либо оппозиции инвариантных значений (именно такие модели рассматрива- ются в данной статье), либо иной уровень семантического анализа – соотношение общего (инвариантного) значения с частными значениями. Во втором случае оригиналом для модели будет система семантических ролей, выражаемых одной падежной формой, а элементами модели – конкретные семантические роли и связи между ними.

Эти разновидности семантико-морфологических моделей будут семасиологическими. Чтобы построить ономасиологические модели, надо взять за основу некоторую семантическую роль и отразить в модели падежные формы, которые могут ее выразить. Если эти средства представить как равноправные и выбираемые случайно, то модель окажется структурной, а если выявить и представить условия выбора и функцию именно данного выбора одного из возможных средств выражения, то модель станет системной.

Для семипадежных систем наиболее подходящей моделью является пирамида с шестиугольным основанием. Такая геометрическая фигура особенно удачна для агглютинативных языков тюркской семьи: она позволяет показать особое положение прямого падежа номинативной падежной системы (номинатива) и его равную удаленность от всех косвенных падежей. Объемные геометрические модели падежных систем принадлежат к классу феноменологических структурных моделей, допущенные в них обобщения делают их удобными для типологического исследования.

К тюркским языкам Сибири метод моделирования семантических отношений в падежной системе применялся в целом ряде исследований (см., например: [Артемьев, 1999; Кошкарева, 2004; Невская, 2005; Сагаан, 1998; Чугунекова, 1998]).

Номинатив представляется в данном случае наиболее нейтральным типологическим наименованием формально немаркированной формы имени существительного в агглютинативном номинативном, то есть неэргативном, языке (во флективных же языках номинатив маркирован и семантически, и даже формально – собственной флексией). Его традиционное название – именительный падеж – вполне обоснованно представляется тюркологам неточным по причине его способности в це- лом ряде случаев заменять косвенные падежи при достаточной ясности контекста речи. Об этом пишет, например, М.Э. Дубровина: «При переложении схемы индоевропейских языков на тюркскую падежную систему едва ли удастся объяснить случаи употребления или неупотребления ряда падежных аффиксов при словах, выступающих в одинаковых синтаксических ролях (прямое или косвенное дополнение, приименное определение), например случаи факультативности показателей винительного, родительного, дательного, местно-исходного падежей в рунических текстах» [Дубровина, 2013, с. 11]. Она же обращает внимание на то, что «в тюркских языках как агглютинативных, в отличие от флективных, употребление в речевой словоформе словоизменительных аффиксов (падеж, число) обусловлено наличием коммуникативной потребности, а не сложившимися в ходе эволюции традициями» [Дубровина, 2013, с. 10]. В работе И.А. Невской и Е.С. Паниной отмечена высокая частотность, а значит, особая функциональная роль номинатива в тюркских языках (50 % случаев употребления всех падежных форм имени) [Невская, Панина, 2018, с. 211]. Поэтому наиболее подходящим для описательных целей представляется термин «основной падеж», так как он правильно отражает место падежа в парадигме и подчеркивает его отличие от флективного именительного падежа.

Результаты и обсуждение

Алтайская падежная система

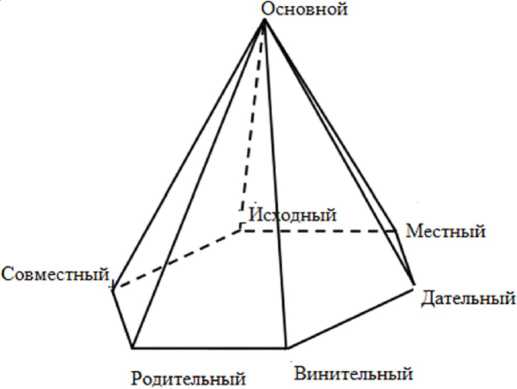

Рассмотрим падежную систему алтайского (ойротского) языка (см. рис. 1).

По данным статьи в энциклопедии «Языки Российской Федерации и соседних государств» [Баскаков, Яковлева, 2000, с. 86–90], состав падежной системы алтайского языка определяется как семикомпонентный. С учетом имеющихся работ (см.: [Невская, 2016, с. 8; Тазранова, 2017, с. 258]) в число падежных форм алтайского языка необходимо включить сравнительный падеж. Его показатель - тый / - тий / - туй / - тÿй / - дуй / - дÿй [Дыренкова, 1940; Тазранова, 2017, с. 258] сочетается с аффиксами множественности и поссесивности.

Рис. 1. Падежная система алтайского языка (7 форм)

Fig. 1. Altaic case system (7 forms)

Принимая во внимание работы А.А. Озоновой (см., например: [Озонова, 2004]), необходимо уточнить, что одна из алтайских падежных форм именуется в грамматиках и совместным падежом, и орудным, и творительным, так как она действительно выражает значения совместности и инструмента. Соответственно, более подходящей характеристикой формы с аффиксом - ла / - ле / - ло / - ло в алтайском будет ее обозначение как формы совместноинструментального падежа.

Типичной чертой всех тюркских языков, кроме якутского, является оппозиция локатива и аблатива. Не менее типичны оппозиции локатива и датива (по признаку «статичность – динамичность»), аблатива и датива (по направлению движения «куда – откуда?»), локатива инструменталя (по признаку «точка – трасса»). Для этих падежей общая закономерность проявляется в реализации не только их основных пространственных значений (нахождение объекта в некотором месте – движение объекта из (от) некоторого места), но и метафорически либо метонимически связанных с ними семантических функций, например выражение периода (местный падеж) или точки отсчета во времени (исходный падеж).

Специфической чертой алтайской падежной системы является наличие сравнительного и совместно-инструментального падежей, которые встречаются не во всех тюркских языках.

Тофаларская падежная система

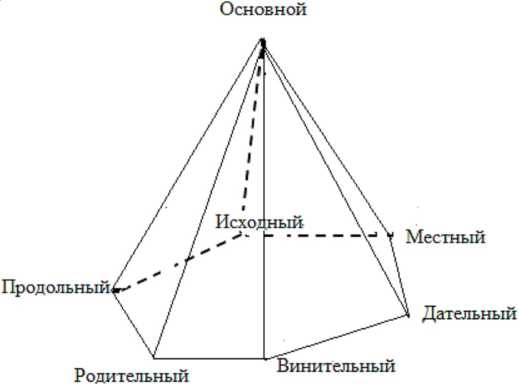

Для тофаларского языка подходящей моделью является пирамида с шестиугольным основанием, но с отличием одной из вершин: пролатив (прототипическое значение – «вдоль чего»; производное значение – «посредством чего, с помощью чего») на месте совместного падежа (см. рис. 2).

Состав падежной системы устанавливается по данным энциклопедических статей [Рассадин, 1997, с. 377; 2005, с. 113], но с поправками, сделанными на основе замечаний, высказанных в более ранней и подробной работе этого же автора [Рассадин, 1978], в которой исследователь убедительно доказывает, что «в тофаларском языке форма на - ша / - ше имеет статус падежной формы» и предлагает назвать этот падеж продольным (Prosecutivus) [Рассадин, 1978, с. 47], что полностью синонимично термину пролатив , принятому нами из общетипологических соображений.

По традиции во всех перечисленных публикациях о тофаларском языке выделяется частный падеж (партитив). В.И. Рассадин отмечает, что в свете сравнительно-исторических данных частный падеж можно не считать самостоятельной формой, а выделять единую форму местно-партитивного падежа [Рассадин, 1978, с. 42], но в итоге все же включает его в общую парадигму, составленную, таким образом, из 8 падежей [Рассадин, 1978, с. 48].

Рис. 2. Падежная система тофаларского языка

Fig. 2. Tofalar case system

В построенной нами модели партитивный падеж не указывается в соответствии с отмеченным в начале статьи общим принципом выделения падежа – у него нет аффикса, отличающегося от показателя местного падежа.

В тофаларском языке, как практически и во всех остальных языках региона, наблюдается типичная для многих языков различного строя система семантических ролей датива: адресат, бенефактив (получатель блага), латив (направление движения), цель, но также ряд специфических ролей, указанных В.И. Рассадиным: срок, цена (эквивалент), причина, в том числе исполнитель действия как причина [Рассадин, 1978, с. 38].

Представление агенса в качестве причины и выражение этого значения дативом показывает, что даже универсальные внеязыко-вые смыслы конкретный язык может весьма своеобразно «упаковать» в своих грамматических значениях и представить не напрямую, а используя грамматическое значение как намек на некоторый смысл, который необходимо выразить. При этом комбинирование частных падежных значений в одной форме происходит не случайным образом, а на основании ее инвариантного значения, для удобства выполнения коммуникативных задач языка и в соответствии с его внутренней формой, которая в системной типологии определяется как «сущность языковой системы, проявляющая себя через многие доступные наблюдению проекции, в том числе через “морфоло- гическую” и “стадиальную” классификации языковых типов» [Мельников, 2000, с. 52] и – добавим – через связи инвариантных грамматических значений с частными семантическими функциями.

Не менее типичной оказывается в тофа-ларском и система вариативных значений аблатива (исходного падежа): «удаление от некоторой точки», «отдаленность от некоторой точки», «лишение (отсутствие) предмета» (семантическая роль, именуемая целым рядом синонимичных терминов : каритив , прива-тив , абэссив ), и «указание на эталон сравнения» ( компаратив ). Перечисленные значения отмечены и снабжены примерами в [Рассадин, 1978, с. 39–40].

В.И. Рассадин отмечает факультативность аффикса винительного падежа при наличии в словоформе аффиксов принадлежности к первому или второму лицу и при указании на определенный предмет [Рассадин, 1978, с. 37]. Эта особенность соответствует отмеченной Г.П. Мельниковым тенденции всех агглютинативных языков к использованию экономной аффиксации, последовательно реализованной в тюркских языках.

Указанная в тофаларском языке грамматикализация наречных оборотов [Рассадин, 1978, с. 44–47] и их постепенное превращение в падежные формы имени существительного могут рассматриваться как грамматическая тенденция для любого агглютинативного языка, где число носителей сокращается и, сле- довательно, коллектив говорящих становится более осведомленным о характере обсуждаемых ситуаций и составе участников этих ситуаций. При таком изменении внешней детерминанты внутренняя детерминанта языка настраивается на усложнение морфологической системы.

Тувинская падежная система

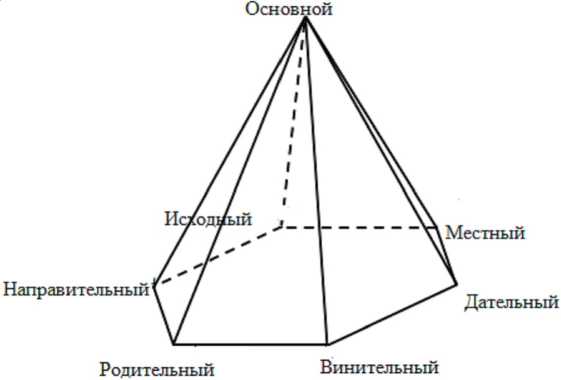

Графически тувинская падежная система может быть представлена аналогично то-фаларской, но с иными элементами (рис. 3).

Хотя в энциклопедии «Языки мира. Тюркские языки» отмечены 8 падежных форм [Сат, 1997, с. 387], в предлагаемой нами модели учитываются только 7 форм, поскольку выделенные в энциклопедии формы направительного I и направительного II падежей принадлежат к разным системам: форма с суффиксом - че / - же – к литературному языку, а форма с суффиксом - дыва (со всеми сингармоническими вариантами) – диалектам. Именно 7 форм выделяется в «Грамматике тувинского языка» [Исхаков, Пальмбах, 1961, с. 118].

Семантические роли, которые выражаются местными падежами тувинского языка (местным, исходным и направительным) в качестве их частных (вариативных) значений, подробно описаны в монографии А.Б. Хертег [Хер-тег, 2013]. В сопоставляемых агглютинативных тюркских языках также обнаруживается значимость дательного падежа в выражении ло- кативных значений: в тувинском языке он выражает место (в конкуренции с местным падежом) и конечную точку (в конкуренции с направительным) [Хертег, 2013, с. 40], в шорском – неопределенное местонахождение [Невская, 1997], а в алтайском – врéменное местонахождение [Николина, Озонова, 2005, с. 12].

В исследованиях А.Б. Хертег показано, что конкуренция локативных падежей не произвольна, а выступает как средство выражения определенных различий в смысловой структуре изображаемой ситуации и тесно связана с семантикой предиката. При выражении значения конечной точки движения (ди-ректива-финиша) в тувинском языке выбор формы дательного или направительного падежей «определяется аспектуальной характеристикой предиката» [Хертег, 2013, с. 73]: при перфектном предикате – дательный, при им-перфектном – направительный. Другим различительным семантическим признаком выступает запланированность достижения конечной точки (датив) либо незапланирован-ность (директив) [Хертег, 2013, с. 73], еще один признак директива – «быстрота достижения конечной точки» [Хертег, 2013, с. 74]. Инвариантным различием этих двух падежных форм – датива и директива – является обозначение либо стремления к контакту с ориентиром или проникновения внутрь (датив), либо направления в сторону ориентира (директив) [Чугунекова, 1998, с. 71–72].

Системный характер связи между пространственными и непространственными значе-

Рис. 3. Падежная система тувинского языка

Fig. 3. Tuvan case system

ниями местных падежей отмечался А.Б. Хер-тег: «Большинство предметных значений вторичны и появились на базе основных локальных значений этих падежей в результате переноса по сходству или смежности» [Хертег, 2013, с. 103]. Однако в этой же работе в качестве немотивированных значений тувинского дательного падежа названы агенс (действующее лицо) и экспериенцер (субъект восприятия) [Хертег, 2013, с. 104, 118], а приводимые примеры показывают, что в качестве агенса рассматривается адресат императива, а значение адресата для датива как типичное для многих языков. Типологические данные показывают и типичность роли экспериенцера для дательного падежа. Это не случайность: если представить передачу сигнала (сообщения, эмоции и др.) от стимула по некоторому каналу к субъекту восприятия, то возникает метафорическая картина движения от исходной точки (стимула) через некоторую трассу к конечной точке – экспериенцеру. Таким образом, это значение для датива вполне мотивированно. Дополнительным доказательством служит выполнение аблативом функции обозначения стимула, источника информации при глаголах с семантикой восприятия, такие примеры представлены в монографии [Хертег, 2013, с. 137].

С позиций системной лингвистики инвариантное значение датива формулируется как «“мнимое” движение, заключающееся в векторной направленности одного предмета к другому и функциональном единстве предметов» [Чернышев, 2017, с. 551].

Хакасская падежная система

Вопрос о количестве падежей в хакасском языке тоже дискуссионный. В энциклопедии «Языки Российской Федерации и соседних государств» в хакасском языке выделяют 8 падежей [Донидзе, 2005, с. 287]. Однако М.И. Боргояков добавляет к ним причинноследственный падеж (в нашей типологии – каузатив) с показателем -тац ар и продольносравнительный (в нашей типологии – прола-тив-компаратив) с показателем -ча [Боргоя-ков, 1976, с. 121]. Его точку зрения разделяет В.И. Рассадин, который дает обоснование включению форм с аффиксом -ча в падежную систему хакасского языка [Рассадин, 1978, с. 44–46]. Научные грамматики хакасского и шорского языков трактуют данные грамматические формы как наречия с продуктивным наречным суффиксом. Обстоятельственное значение места может быть как у падежной формы, так и у наречия. Возникает вопрос о критерии разграничения словоизменительного падежного аффикса и деривационного аффикса наречия. Из определений словообразования и словоизменения становится понятным, что при условии регулярности грамматического показателя, выражаемого значения и производящей основы, а также возможности добавления показателя ко всем основам некоторого класса слов производная форма должна считаться словоизменительной. В работе В.И. Рассадина отмечается именно универсальность форм с аффиксом -ча в сравнении с обычными наречными аффиксами, а тем более с аффиксами-послелогами [Рассадин, 1978, с. 46].

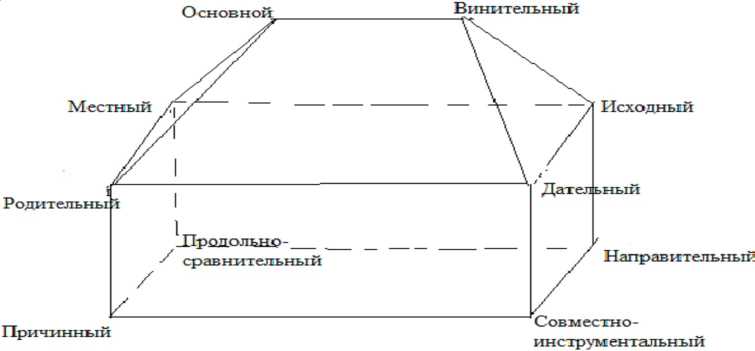

Таким образом, падежную систему хакасского языка, вслед за М.И. Боргояковым, можно представить как состоящую из 10 падежных форм (см. рис. 4).

Десятипадежная система потребовала использовать в качестве модели фигуру, в которой соединены параллелепипед и треугольная призма. Верхнее ребро отражает базовую оппозицию основного и винительного падежей агглютинативных языков номинативного строя, при этом в хакасском, как и в других тюркских языках, основной падеж характеризуется свойствами нейтрализатора падежных оппозиций в контекстах, где падежное оформление имени семантически избыточно.

Использованные в нашей модели названия падежей отличаются от принятых в описательных грамматиках: пролатив-компаратив обычно называется продольно-сравнительным, каузатив – причинно-следственным (иногда причинным), комитатив-инструменталис – творительным. Полагаем, что название творительный подходит только для славянских падежных систем, в которых данная форма объединяет весьма обширный и сложно устроенный кластер семантических ролей, а в агглютинативных языках семантическая структура подобной формы более прозрачна, хотя и различается в конкретных языках:

Рис. 4. Падежная система хакасского языка

Fig. 4. Khakass case system в алтайском есть комитатив (совместный падеж), а в якутском имеются отдельные формы комитатива (-ныын / -наан и другие варианты) и инструменталиса (-нан / -ннан и другие варианты). Различие здесь в представленности и детальности разграничения собственно-сопроводительной падежной функции, выделенной Г.П. Мельниковым [Мельников, 1980, с. 44]. Данная функция либо совмещается в каком-либо одном падеже, либо выражается отдельными падежными формами. Значение инструмента по своей природе является как раз сопроводительным: инструмент «сопровождает» агенса при выполнении действия, неслучайно поэтому объединение семантических ролей инструмента и соучастника является типологически частотным в языках разных семей, а трактовка таких форм как случайного соединения разнородных значений не учитывает системную природу образных связей между значениями.

Рассмотрим структуру модели хакасских падежей. Призма включает 6 падежных форм, составляющих ядро падежной системы в любом тюркском языке (особый случай якутский и долганский языки, утратившие родительный падеж, но имеющие вместо него другой притемный падеж – партитив). Эта призма является готовой моделью для падежной системы турецкого языка, включающей эти же 6 падежей. Передняя грань призмы отражает типичную четверку грамматических падежей, которая может составлять четырехпадежную систему, как, например, в немецком языке. Задняя грань параллелепипеда отражает четверку местных падежей, передняя – падежи с различными семантическими функциями (верхнее ребро – с широкими, нижнее – с более конкретными), верхняя – типичные косвенные падежи тюркских языков, нижняя – специфические падежи хакасского языка относительно общетюркской системы.

Типологические сходства и различия

Инвариантное значение сопоставляемых падежных форм в рассмотренных языках в полной мере отражает универсальные инвариантные значения соответствующих падежей, но при этом дополняется некоторыми признаками, характерными для языков тюркской семьи (см. таблицу).

В сопоставленных языках хорошо просматривается шестипадежное ядро тюркской падежной системы (основной – винительный, дательный – родительный, местный – исходный), дополняемое отдельными локативными или семантическими падежами.

Языки, для которых моделью падежной системы стала одна и та же геометрическая фигура, можно считать структурно сходными даже в случае некоторых различий угловых точек этой фигуры, поскольку эти точки (в оригинальной системе – падежные формы) нередко оказываются функционально сходными. Таковы, например, функции генитива и партитива, инструменталиса и комита-тива, директива и датива. Если же в системе

Инвариантные значения падежных форм

Invariant meanings of case forms

|

Падеж |

Универсальное значение |

Дополнительный признак в тюркских языках |

|

Nom (номинатив, именительный, основной, прямой) |

Субъект в функции агенса |

Нейтрализатор любого падежа в высказываниях, не требующих детализации смысла |

|

Acc (аккузатив, винительный) |

Объект действия – пациенс |

– |

|

Dat (датив, дательный, дательнонаправительный) |

Векторная направленность к объекту действия (адресат, бенефициант, экс-периенцер) |

Направление при предикатах движения |

|

Gen (генитив, родительный) |

Любой участник, связанный с темой сообщения (характеризатор темы) |

Притяжательное значение иногда воспринимается как основное |

|

Part (частный, партитивный) |

Часть субстанции (места, времени, представленных субстанционально) |

– |

|

Loc (локатив, местный) |

Место |

– |

|

Abl (аблатив, исходный) |

Исходная точка развития ситуации (не только физического движения) в пространстве или времени |

– |

|

Prolat (пролатив, транзитив, продольный) |

Путь развития ситуации (не только физического движения) |

В хакасском, тофаларском и шорском – дополнительное значение эталона сравнения |

|

Dir (директив, направительный) |

Конечная точка развития ситуации |

– |

|

Instr (инструментальный, орудный) |

Инструмент, средство, способ действия |

В некоторых языках – соучастник |

|

Com (комитатив, совместный) |

Соучастник |

– |

|

Comp (компаратив, сравнительный) |

Эталон сравнения |

– |

представлены оба падежа из перечисленных пар, то для ее отражения в модели требуется более сложная фигура, а функции между ними будут разграничены и более детализированы в данном языке.

Заключение

Агглютинативный строй языка с характерной для него тенденцией к экономной аффиксации складывается в условиях превращения малого языкового коллектива в достаточно однородный, относительно большой коллектив, в котором существенно увеличиваются вре-менны ′ е интервалы общения, например в связи с переходом к кочевому скотоводческому образу жизни, и возникает потребность в регулярности языкового строя.

Номинативный строй этих языков с характерным для него описанием ситуации от причины (инициатора) к следствию – результат разрастания языкового коллектива до той степени, которая лишает его членов возможности непосредственно наблюдать социально значимые события. Так, агглютинативные дагестанские языки, носители которых живут в удаленных друг от друга небольших аулах, выработали эргативную технику, изображающую событие от следствия к причине, типичной темой сообщения при таком ракурсе изображения становится объект, о свойстве которого намерен сообщить говорящий, а ремой – название признака этого объекта.

Возможность соотнесения – по числу падежей и общим, универсальным значениям – падежных систем агглютинативных языков номинативного подтипа и флективных языков, в которых номинативность проявляется в наибольшей степени, определяется тем обстоятельством, что сведения, передаваемые агглютинативными языками (о социально значимых, существенных, качественных признаках), близки к сведениям, передаваемым флективными языками в больших однородных оседлых коллективах. Различие заключается в том, что социально значимые сведения, передаваемые языками с агглютинативной техникой, относятся к общеизвестным в языковом коллективе субъектам и объектам, а социально значимые сведения, передаваемые флективной техникой, относятся к целым классам субъектов и объектов, поскольку члены языкового коллектива с индивидуальными представителями этих классов обычно не знакомы. Очевидно, это обстоятельство добавляет дополнительные значения к универсальным значениям падежей.

Рассмотренные выше падежные системы содержат такой состав элементов парадигмы, который оказывается оптимальным в типичных для агглютинативных языков коммуникативных условиях, так как говорящие на них коллективы являются однородными и имеют общие родовидовые и индивидные образы. Более сложные падежные системы, возникающие обычно в микроколлективах в условиях редких и незначительных интервалов в общении, требуют еще и общности текущих образов, а если общность реализуется только на уровне родо-видовых образов, как во флективных языках, то максимальное число падежей – 6–8. В случае когда общих образов совсем мало или нет, как при аналитизме, падеж вообще исчезает из языка или не возникает, если такие условия были изначально.

Характерное для коммуникативного ракурса агглютинативных языков отсутствие фиксированного типичного смыслового задания, актуальная обусловленность выбора точки показа как главное средство, которое дает возможность вложить самые разные сюжеты в структуру однотипного, регулярно построенного предложения, обеспечиваются лаконичной системой падежей с выражаемыми ими универсальными значениями и образными значениями, образуемыми на основе смежности и сходства, и возможностью замены – в условиях самодостаточного контекста – любого из падежей основным падежом.

Список литературы Падежные системы тюркских языков Южной Сибири (сопоставление с использованием геометрического моделирования)

- Артемьев Н. М., 1999. Категория падежа: системный анализ (на материале долганского и якутского языков). СПб. : Изд-во РГПУ 142 с.

- Баскаков Н. А., Яковлева Н. А., 2000. Алтайский язык // Языки Российской Федерации и соседних государств. В 3 т. Т. 1 : энциклопедия. М. : Наука. С. 86-93.

- Боргояков М. И., 1976. Развитие падежных форм и их значений в хакасском языке. Абакан : Хакас. гос. ун-т. 176 с.

- Донидзе Г. И., 2005. Хакасский язык // Языки Российской Федерации и соседних государств. В 3 т. Т. 3 : энциклопедия. М. : Наука. С. 282-293.

- Дубровина М. Э., 2013. Эволюция тюркской категории склонения в свете системной лингвистики (на материале языка древнетюркских рунических памятников) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13, Языкознание. Вып. 1. С. 10-17.

- Дыренкова Н. П., 1940. Грамматика ойротского языка. М. ; Л. : Изд-во АН СССР. 302 с.

- Иванов Вяч. Вс., 2001. Хеттский язык. М. : URSS. 269 с.

- Иванов В. В., Топоров В. Н., 1960. Санскрит. М. : Изд-во вост. лит. 135 с.

- Исхаков Ф. Г., Пальмбах А. А., 1961. Грамматика тувинского языка. Фонетика и морфология. М. : Изд. вост. лит. 472 с.

- Кошкарева Н. Б., 2004. Эмотивные модели простых предложений с дательным падежом при непереходных глаголах // Принципы моделирования структуры и семантики предложения : К 80-летию М.И. Черемисиной. Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т. С. 28-58.

- Линцбах Я. И., 2009. Принципы философского языка. Опыт точного языкознания. М. : URSS. 248 с.

- Мельников Г. П., 1980. Природа падежных значений и классификация падежей // Исследования в области грамматики и типологии языков. М. : Изд-во МГУ С. 39-64.

- Мельников Г. П., 2000. Системная типология языков: синтез морфологической классификации языков со стадиальной. М. : РУДН. 92 с.

- Мельников Г. П., 2003. Системная типология языков. Принципы. Методы. Модели. М. : Наука. 395 с.

- Невская И. А., 1997. Типология локативных конструкций в тюркских языках Южной Сибири: на материале шорского языка : автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Новосибирск. 45 с.

- Невская И. А., 2005. Пространственные отношения в тюркских языках Южной Сибири (на материале шорского языка). Новосибирск : Ин-т филологии Сиб. отд-ния Рос. акад. наук. 305 с.

- Невская И. А., 2016. Спорные вопросы алтайской грамматики: о статусе формы на -дый // Российская тюркология. N° 1 (16). С. 3-14.

- Невская И. А., Панина Е. С., 2018. Сложность падежных систем исторических и современных тюркских языков // Сложность языков сибирского ареала в диахронно-типологической перспективе / отв. ред. А. А. Мальцева. Новосибирск : Гео. С. 155-212.

- Николина Е. В., Озонова А. А., 2005. Падежная система чалканского диалекта // Языки коренных народов Сибири. Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т. Вып. 17. С. 4-25.

- Озонова А. А., 2004. Семантика и функции орудного падежа в алтайском языке // Гуманитарные науки в Сибири. Серия «Филология». №4. С. 101-107.

- Рассадин В. И., 1978. Морфология тофаларского языка в сравнительном освещении. М. : Наука. 287 с.

- Рассадин В. И., 1997. Тофаларский язык // Языки мира. Тюркские языки. М. : Индрик С. 372-383.

- Рассадин В. И., 2005. Тофаларский язык // Языки Российской Федерации и соседних государств. В 3 т. Т. 3 : энциклопедия. М. : Наука. С. 107-118.

- Сагаан Н. Я., 1998. Система средств выражения пространственных отношений в тувинском языке : дис. ... канд. филол. наук. Новосибирск. 142 с.

- Сат Ш. Ч., 1997. Тувинский язык // Языки мира. Тюркские языки. М. : Индрик. С. 385-393.

- Тазранова А. Р., 2017. Падежная система в алтайском языке (на материале трех научных грамматик алтайского языка) // Сибирский филологический журнал. № 4. С. 253-263. DOI: 10.17223/18137083/61/23.

- Тронский И. М., 1967. Общеиндоевропейское языковое состояние (вопросы реконструкции). Л. : Наука. 104 с.

- Хертег А. Б., 2013. Значения локальных падежей в тувинском и хакасском языках. Новосибирск : Ин-т филологии СО РАН. 274 с.

- Чернышев А. Б., 2017. Принципы системной типологии в отношении к категории датива // Вестник РУДН. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. Т. 8, № 3. С. 543-553. DOI: 10.22363/ 2313-2299-2017-8-3-543-553.

- Чугунекова А. Н., 1998. Глаголы движения и формируемые ими модели простого предложения: на материале хакасского языка : дис. ... канд. филол. наук. Новосибирск. 156 с.

- Якобсон Р., 1985. К общему учению о падеже. Общее значение русского падежа // Избранные работы. М. : Прогресс. С. 139-175.