Пахотные орудия семейских Забайкалья в XVIII-XX веках

Автор: Болонев Ф.Ф.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521564

IDR: 14521564

Текст статьи Пахотные орудия семейских Забайкалья в XVIII-XX веках

Фабричные сохи-красули появились у семейских в начале ХХ в. По воспоминаниям Евлампия Степановича Кравцова 1902 г. рожд., «кра-сули появились в Куйтуне примерно в 1912 г. Я только учился пахать, а было мне лет 10. Малоимущие иногда к оглобле сохи привязывали лошадь, запряженную в борону. Это делали для экономии или тогда, когда некому было боронить».

В Новой Бряни в 1912 г/ было 465 хозяйств, из них 17 кулацких. Сох было 460, фабричных красуль – 75 (сообщено С.И. Жерловым, 1888 г. рожд.).

Иван Иванович Юрьев, 1906 г. рожд. из Большого Куналея тоже подтверждал: «Из орудий пахоты преобладала деревянная соха. Она состояла из рассохи с двумя железными сошниками. Отвал деревянный, прямоугольная доска – называлась шебала .

Обжи-оглобли забивались в рогаль и скреплялись вязками, подтяжками регулировалось направление рассохи. А ширина отрезанного пласта земли была не больше 20 см. Глубина тоже была невелика. Сошники были перовой формы. Их насаживали на рассоху и заклинивали. Сошники имели свои названия: «мужичок» и «женка». «Мужичок» насаждался ребром. Он отрезал пласт земли. «Женка» шла плашмя по низу, к ним привинчивалась шебала-отвал. Лошадь запрягали в оглобли.

Сохи изготавливали мастера, специализирующиеся на этом деле. Более легкой сохой оралкой двоили, то есть пахали на второй ряд, это делалось для облегчения работы».

То же самое сообщил Илларион Макарович Вишняков 1901 г.рожд. из с. Десятниково. В этом селе соха с рассохой была с двумя сошниками. Один из них поднимал землю и назывался «женкой», а тот, который приваливал землю, назывался «мужичком». К «мужичку» привязывали небольшой отвал, который в Куналее называли «палицей».

Сошники насаживали на рассоху мастера. Они делали это, рассчитывая, чтобы сошники хорошо поднимали пласт земли и отваливали. Правильно построенная соха легче шла и легче управлялась. Такой сохой могли пахать дети с 10-летнего возраста. Так, в Большом Куналее Влас Трофимович Иванов начал пахать оралкой , сохой с одним сошником, с 10 лет. Весеннюю вспашку производили деревянною сохою с двумя железными сошниками, а оралкой двоили пар. Коню легче было.

Сошники к нам привозили с Петровского железоделательного завода и из Енисейска (сообщено Е.К.Сластиным 1891 г.рожд. из с. Большой Куналей).

В исторической литературе сохраняется устойчивое мнение о том, что плуг как более совершенное орудие для вспашки поля был завезен в Сибирь старообрядцами, выселенными из пределов Украины, Белоруссии, Польши. До их прихода во всей Сибири подобного земледельческого орудия не было. Первым об использовании старообрядцами плуга сообщил П.С. Паллас, который во время своих путешествий по Сибири через шесть лет (1772 г.) после водворения старообрядцев в Забайкалье, посетил места их поселения и отметил: «Поляки, чтобы лесистые и кустоватые места сделать пахотными, с чрезвычайным успехом употребляют плуг, коего сошники сделаны наподобие в их земле употребляемой и здесь по опытам пригодною найденной косули, в две припряжки на колесах или без оных. Коею орют гораздо глубже и лучше коренья подсекают, нежели русскою сохою». П.С. Паллас даже дает важное описание устройства и особенности этого плуга, применяемого в Забайкалье староверами, которых академик П.С. Паллас называет поляками или польскими колонистами.

«Сошники у плуга, – пишет он, – треугольные, шириною в ладонь и весьма вывострены… Стоячий или косой оный сошник наиболее служит для подрезывания попадающихся кореньев и еще от старых русских мужиков в Польских лесистых местах поселившихся выдуман» [Паллас, 1788].

В историко-этнографических изданиях о способах вспашки плугом у семейских и о том, из каких частей он состоит данных не обнаружено.

О более позднем появлении и использовании плугов в Забайкалье мы имеем следующие сведения. Так, А.П.Васильев пишет, что «переведенные из Польши пахали плугами, а местные крестьяне – сохами. В плуги запрягали по 4 лошади, в соху по одной. Землю вспахивали 2 раза, а боронили 5 раз» [Васильев, 2007]. Уже в конце ХVIII в. Верхнеудинский уезд не нуждался в привозном хлебе. Также он сообщает, что «плуги и пашни на быках в Цурухайтуевском отделении введены не ранее 1850 года» [Васильев, 2007]. Фабричные плуги в семейских селах появились позже.

И.И. Юрьев рассказывал, что в Большом Куналее железные плуги стали использовать с 1905 г. Обычно это был однолемешный плуг сабан брянский. Хотя известно, что в ряде семейских сел (Бичуре, Куйтуне) плуг использовали с самого начала земледельческого освоения Забайкалья старообрядцами, т.е. сразу же после их водворения в этом крае. Об этом писал и П.С. Паллас.

Другой информатор Василий Иванович Семенов, 1890 г. рожд. сообщил, что плуги завели в Куналее в 1912 году. Назывались они – Лебгар-товские плуги. Некоторые хозяева (крестьяне Сучковы) завели Охтинские плуги. Они были хуже. Словом, крестьяне в Забайкальских селеньях использовали орудия землепашества, изготовляемые на разных предприятиях России. Плуг был более совершенным орудием пахоты. При вспашке им «так поле взбуроят», что сорняков меньше стало. Сохами пахали плохо, травы вырастало много.

Что же представлял из себя плуг семейских в исторических исследованиях, до сих пор подробного описания нет. Мне в результате экспедиций в 1970-е гг. удалось записать некоторые данные о плуге в селе Бичура.

В этом селе старый плуг использовали до 1930-х гг. Вот что об устройстве плуга рассказал мне Андрей Калистратович Белых, 1918 г. рожд.: «В Бичуре основным пахотным орудием был плуг. Его завезли с собою, или знали как его сделать наши предки В его состав входила чапега (это как бы рассоха с сошником) внизу был корень. Топорня – в нее втыкали топор для подбития клиньев, таким образом регулировали глубину вспашки. В плуг впрягали 2 коня. Впрягали в посторонки, которые зацепляли за вальки, связанные с коромыслом. Целину распахивали тремя конями, впряженными в плуг. Дополнительный третий валек шел по центру возле борозды, правый конь шел по борозде.

В Бичуре работал российский мужик Дмитрий Зацепин. Он пахал сохой, над ним смеялись, это для бичурцев было непривычно».

Материалы о земледельческих орудиях у семейских я стал целенаправленно собирать в 1970-е гг. В районных музеях Бурятии и у отдельных крестьян еще хранились отдельные виды пахотных орудий. Некоторые из них удалось зарисовать, сфотографировать и сделать подробные описания их. В рамках данной статьи можно только обозначить составные части би-чурского плуга. В селе Бичура удалось найти знающего человека Григория Прокопьевича Тюрюханова, 1899 г.рожд. В с. Десятниково повстречал

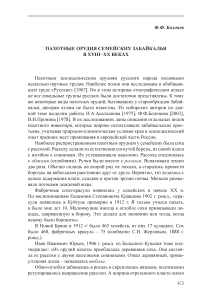

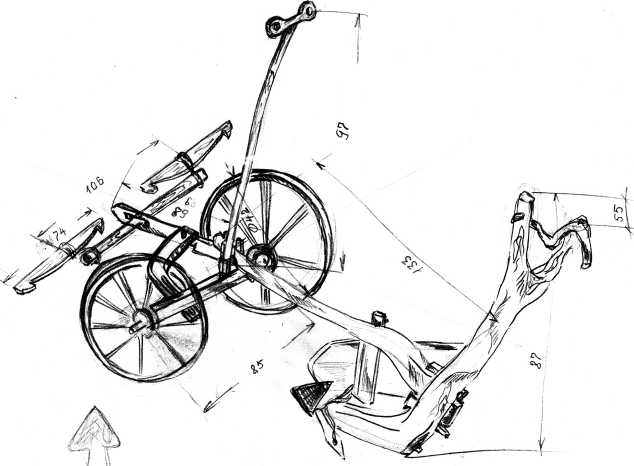

Рис. 1. Деревянная плетеная борона. Семейские Забайкалья.

мастера Ф. Натальина он признался, что в молодости делал деревянные бороны. Я заказал ему сделать такую борону. Он исполнил. Сейчас его плетеная борона находится у нас в музее (рис. 1).

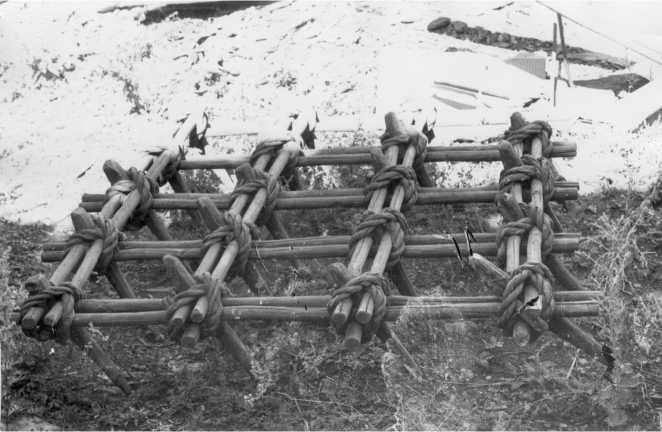

По рассказу Григория Прокопьевича Тюрюханова, в с.Бичура деревянные бороны делал мастер Терентий, который жил на Казачьей улице, и они назывались «терехины». Бичурский плуг состоял из чапеги , деревянного состава с сабаном или с железным сошником, к нему крепилась шебала для отвала пласта земли, глубину вспашки регулировали клиньями, с чапе-гой был соединен грядель, который крепился к оси с колесами, это как бы было дышло, его продолжала стрела , которые соединяли сабан с припря-гом, состоящим из коромысла или топорни, к которым были присоединены вальки, к валькам привязывали посторонки или веревки, в которые они впрягали лошадей. Из-за неправильно посаженного сабана плугом трудно было управлять. Он шел неравно, весь трясся, кидало в сторону. Еле в руках удержишь. При правильно посаженном сабане пахать было легко. Плуг держали за ручки, соединенные с чапегой (рис. 2)

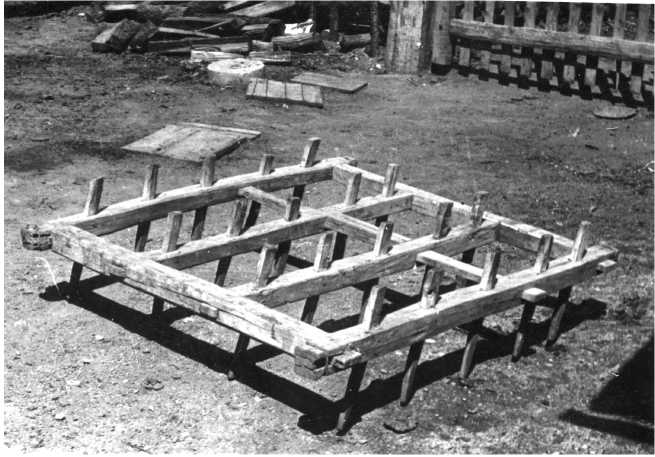

Накануне образования колхозов в Бичуре появились брянские плуги или «брянки». Они были намного легче, удобнее и лучше обрабатывали поле. Для разрыхления вспаханной земли для заделки семян в почву и с целью очищения поля от сорных трав применяли бороны. У семейских они были двух видов. Деревянная плетеная борона и рамочная четырехугольная борона с деревянными зубьями, позднее стали применять зубья из железа (рис. 3).

Рис. 2. Деревянный плуг семейских. С. Бичура, Бурятия (сборы автора 1970-х гг.).

Рис. 3. Деревянная рамочная борона. С. Урлук, Красночекольский р-н, Забайкальский край (фото автора, 1971 г.).

Плуг у семейских преимущественно сохранился в лесостепной полосе, например, в Бичуре. Он хорошо был приспособлен к такой местности. Это было более совершенное земледельческое орудие, чем соха. Может быть, поэтому районы семейских, производившие большее количество зерна и огородных культур, назывались житницами Забайкалья.