Пай-Хойский геохимический феномен: дыхание мантии?

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/149128927

IDR: 149128927

Текст статьи Пай-Хойский геохимический феномен: дыхание мантии?

В черносланцевой толще карбона Пай-Хоя, относимой к Лемвинской (Карской) структурно-формационной зоне [5, 15], между существенно сланцевыми толщами C1v1 и C2—C3, выделяется карбонатная толща , которую при среднемасштабных геологических съемках М. А. Маслова (1970 г.) и А. C. Микляева (1973 г.) датировали как C1 v 2‒3+n.

Фот. 1. Обнажение серпуховской толщи Ка-40 на правом берегу Кары, в 1.5 км по прямой выше устья р. Силоваяхи. Фото Г. Ф. Семенова

Нижнюю часть толщи мощностью 100—150 м (условно — окскую) составляют детритовые известняки и кремнистые породы. Это очень характерная пачка ровноплитчатых слоистых известняков с линзами, поясками и прослоями черных седиментационно-диагенетических карбонатных кремней и небольших прослоек черных углеродисто-глинисто-кремнистых сланцев. В кварц-кальцитовых жилах, в изобилии встречающихся в этой пачке в зонах разломов, постоянное присутствуют сфалерит и сульванит [22, 23], а в про-толочках жил — барит.

Верхнюю часть толщи мощностью 80—100 м (условно — серпуховскую) слагают детритовые известняки, тонкополосчатые строматолитоподобные известняки, глазковые доломитовые известняки, известковые доломиты, мрамо- 8

ровидные известняки, карбонатные брекчии, кремнистые породы и пластовые бариты. Эта исключительно своеобразная ассоциация характерна только для этого стратиграфического интервала и развита по всему Пай-Хою. На темном фоне черносланцевого карбона серпуховская толща резко выделяется своей светлой окраской (фот. 1).

Особенно примечателен залегаю- щий в кровле толщи пласт сахарно-белого мраморовидного известняка толщиной от 2 до 5 м, который при первом знакомстве с разрезом легко принять за согласную мощную кальцитовую жилу! И лишь прослеживание толщи по простиранию при съемках показало, что это стратиформное тело — осадочный пласт, а не жила. Именно по этому пласту, который условно считали намюрским, воркутинские геологи проводили границу между С1 и С2.

Интерес к серпуховской толще особенно возрос, когда в самых верхах ее, на границе с черносланцевыми отложениями С2—С3, было открыто тело (или тела?) стратиформных баритов — Карское баритовое месторождение , детально изученное Н. П. fiшкиным [21, 22]. В дальнейшем похожие породы были обнаружены и в Лемвинской зоне

Полярного Урала в ассоциации со стра-тиформными баритами, на Собских месторождениях баритов [20], и значительно южнее — в верховьях руч. Нянь-воргавожа и р. Колокольни [2, 6]. По данным Н. И. Тимонина [11], аналоги этой толщи узнаются и на fiжном острове Новой Земли.

Когда в 1977 г. на Пай-Хой впервые пришли геохимики и литологи нашего института, серпуховская толща привлекла их повышенное внимание уже своим необычным обликом. Очень скоро выяснилось, что это внимание было отнюдь не напрасным. По мере ее изучения серпуховская толща преподносила сюрпризы — один за другим. Дело кончилось тем, что наши литологи А. А. Беляев, Г. Ф. Семенов и А. И. Елисеев, при посильном участии автора, разработали весьма оригинальную генетическую концепцию.

Об этой захватывающей истории и рассказывается в данной заметке.

Пай-Хойский геохимический феномен

Так же называлась статья, опубликованная мною в «Ежегоднике Ин-та геологии» по свежим следам — сразу после первого пай-хойского полевого сезона (1977 г.). Она имела подзаголовок: «Горизонт визейских известняков, обогащенных Sr u Ba» [13]. Этим «геохимическим феноменом» и была серпуховская толща, в которой можно выделить снизу вверх четыре пачки [15, с. 92]:

-

1) переслаивание детритовых и тонкослоистых строматолитоподобных известняков (20—30 м);

-

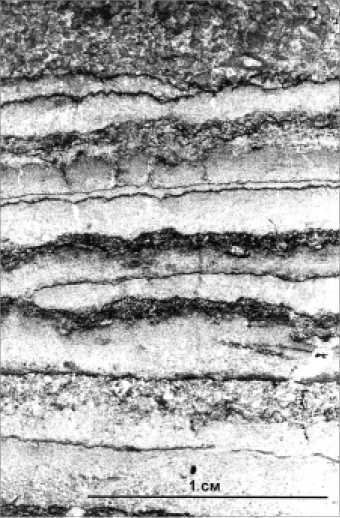

2) тонкослоистые строматолитоподобные известняки (фот. 2—4) и глазковые доломитовые известняки (фот. 5) или известковые доломиты (от 15 до 32 м);

-

3) кремнистые доломиты и радиоляриты (2—12 м);

-

4) детритовые известняки, белые мраморовидные известняки (фот. 6), известняковые брекчии, кремнисто-глинистые сланцы, пластовые бариты (15—20 м). Заметим, что известняковые брекчии — характернейший лито-

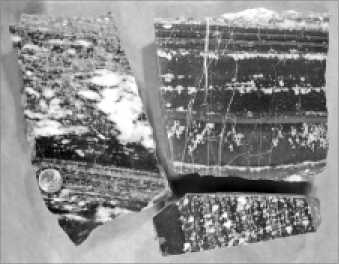

- Фот. 2. Тонкослоистые строматолитоподоб-

- ные известняки.

На фот. 2—6 —образцы из коллекции Г. Ф. Семенова, фото А. Н. Сандулы

тип стратиграфического интервала С 13—С2, узнаваемый на огромных расстояниях вдоль всего западного склона севера Урала [4], в них как на Урале, так и здесь часто встречается флюорит [14, 20].

При этом очевидны теснейшие генетические связи между глазковыми, полосатыми и мраморовидными известняками. Действительно, белые полосы в строматолитоподобных известняках ничем не отличаются от мощных пластов мраморовидных известняков и от белых кальцитовых «глазков». Сгру-живание последних образует пятнистые известняки (фот. 3), постепенно переходящие в однородные мраморовидные известняки.

Фот. 3. Тесный парагенез тонкослоистых и глазковых известняков

«Феномен» же заключался в том, что вся серпуховская толща оказалась «заражена» стронцием и барием. В статье были приведены полуколичественные спектральные анализы 35 представительных проб, в которых содержания Sr не опускались ниже 1000 г/т, а Ва — ниже 100 г/т, что очень много для чистых карбонатных (или кремнисто-карбо-натных) пород без глинистой примеси.

Мы могли ответственно судить об аномалиях, потому что к тому времени наработали отличную базу для сравнения — в результате 10-летних исследований был уже установлен геохимический фон палеозоя Елецкой структурно- фациальной зоны на севере Урала. Так вот, фоновые (околокларковые) содержания Sr в Елецкой зоне составляли всего лишь 300—400 г/т в известняках и не более 50—100 г/т в доломитах, а Ва — не более 10—30 г/т [14, 18].

Фот. 4. Строматолитоподобные известняки под микроскопом (большой шлиф, без анализатора)

Между тем вычисленное позже по данным количественных анализов среднее медианное содержание Sr в серпуховской толще, оцененное по сборным пробам, составляет 1100 ± 170 г/т, что по меньшей мере втрое выше кларка карбонатных пород вообще [18] и пай-хой-ских, в частности. По отдельным сборным пробам (например, Ка-10Т) содержания Sr достигают 1900 г/т, а по частным пробам — до 4800 г/т (обр. Ка40/668 — белый сахаровидный известняк из обнажения на фот. 1). По литотипам серпуховских карбонатов средние содержания Sr меняются от 1700 г/т

Фот. 5. Глазковые доломитовые известняки или известковые доломиты. Доломити-зирован только матрикс, глазки чисто кальцитовые в детритовых и слоистых известняках до 2800 г/т в глазковых известково-доломитовых породах.

Еще более высокие содержания стронция встречены в слоях туфогенных карбонатов на руч. Карбонатном (Патэркаяха), правом притоке Кары (обр. 39/607, кол. А. А. Беляева). Особенно мощными аномалиями Sr отличаются белые мраморовидные известняки на р. Сесияю, притоке р. Силова-яхи: например, 20000 г/т (обр. Се16/ 2145) и 12000 г/т (обр. Се18/2155 из пласта мощностью 0.3 м). Интересно, что как в этих, так и во всех вообще стронциеносных карбонатах рентгеновский анализ кроме рефлексов кальцита неизменно показывает рефлекс 2.84 Е, который не удается приписать ни одной из известных Sr-фаз.

Фот. 6. Белые сахаровидные прослои, сло- женные мелкокристаллическим кальцитом, — та же самая порода, которая образует и мощные пласты белых «мраморовидных» известняков в верхах серпуховской толщи

Что касается Ва, то по всем типам серпуховских карбонатов — детритовым, полосатым, глазковым, мраморовидным — средние арифметические содержания Ва колеблются от 600 до 1200 г/т, при наличии резких аномалий, достигающих 1.4 %. И хотя общая медиана (260 ± 130 г/т) «гасит» резкие аномалии, показательно среднее отношение Sr:Ba, составляющее около 4:1. Это отношение аномально низкое, так как при кларковых содержаниях Sr и Ва в известняках (300—400 и 10—20 г/т) оно составляет не менее (20—30):1. Следовательно, хотя серпуховская толща обогащена и стронцием, и барием, относительно кларка обогащение барием более резкое, чем обогащение стронцием.

Помимо этого, серпуховская толща выделяется также постоянным присутствием флюорита в кальцитовых и кварц-кальцитовых прожилках. Это отражает повышенный геохимический фон фтора в этих породах: 840 г/т по 9 сборным пробам и более 1000 г/т по 16 9

аномальным пробам. Из других заслуживающих упоминания геохимических аномалий серпуховской толщи отметим сурьму и бор. К сожалению, количество аналитического материала по этим элементам было невелико, что не позволило подметить каких-либо эмпирических закономерностей, кроме самого появления этих элементов в карбонатных породах, оттеняющего необычный генезис этих последних.

Наконец, интригующим фактом оказалось присутствие туффоидов в пяти образцах с Кары и руч. Карбонатного [15, с. 106]. Карбонатное вещество этих пород либо известковое (обр. 39/607), либо чаще доломитистое (остальные) и составляет в последних 25—30 % от породы. Характерны мощные накопления серы (в виде мелкоглобулярного пирита), удивительные для светлоокрашенных пород, большие накопления Ва и/или Sr, невыдержанные значения соотношений щелочей (ЩМ от 0.14 до 4.83), сравнительно повышенное их содержание (до 3.7 %) при относительно повышенных содержаниях глинозема (до 12.6 %) и железа (до 6.6 %). Очевидно присутствие в этих породах не кремнистого вещества, а силикатов, что и обуславливает значения гидролизатного модуля ГМ (до 0.44), отвечающие сиал-литам, а не силитам. Все эти признаки в совокупности позволяют считать эти породы туффоидами [17].

Итак, в карбоне сланцевой зоны Пай-Хоя был выявлен мощный стронциеносный и бариеносный горизонт серпуховского возраста, к верхам которого приурочены пластовые бариты. С этим горизонтом могут быть также связаны эпигенетические месторождения целестина или стронцианита: ведь в каждом кубометре серпуховских карбонатов содержится в среднем около 3 кг стронция. Впервые идея о том, что именно вмещающие породы послужили ресурсом для формирования эпигенетических гидротермальных баритовых и целестиновых руд, была выдвинута Н. П. fiшкиным, который, впрочем, под «вмещающими породами» понимал весь палеозойский разрез сланцевой зоны Пай-Хой-Вайгач-fiж-ноновоземельского антиклинория [21].

Первая интерпретация: красивая… но эклектическая

Первоначально казалось, что объяснение природы «пай-хойского геохимического феномена» не представляет затруднений.

Прежде всего, сам характер массового площадного опробования серпуховской толщи на Пай-Хое исключал локальные толкования — «феномен» был явно региональным: «Регионально-выдержанное закономерное строение серпуховской пачки, члены которой легко узнаются в далеко разобщенных разрезах…, безусловное отсутствие какой-либо единой системы разломов, соединяющих все точки с выходами серпуховской толщи, заставляют отклонить предположение о наложенном, метасоматическом характере стронций-бариевых концентраций. Их следует считать сингенетичными самой толще. В пользу этого свидетельствует и обогащение пачки не только Sr и Ba, но также F (флюорит) и U (повышенная примерно в 1.5—2 раза против фоновой гамма-активность)» [13, c. 25].

Затем, «феномен» нельзя было рассматривать только как пай-хойскую достопримечательность, ввиду наличия явных аналогов на севере Урала: «Сходными признаками характеризуются также толщи С1s и C2 на Печорском Урале …причем они также содержат мощные пачки карбонатных брекчий, в частности протвинского возраста…» [там же, c. 25].

Здесь бы и следовало остановиться, зафиксировав то, что позднее было названо надрегиональным Sr-Ba-F-U ( ± B, Hg) -геохимическим горизонтом , явно вулканогенной природы [12].

Но поскольку таких замечательных карбонатных пород на Печорском Урале я не встречал (позже выяснилось, почему: именно потому, что еще не поработал в Лемвинской зоне Урала), к краткому «эндогенному» заключению был прицеплен солидный экзогенный (эвапоритовый) довесок: «Высоко специфичный облик пород: сочетание хе-могенных белых известняков, тонкополосчатых известняков и доломитов, при полном отсутствии остатков фауны, позволяют трактовать эту толщу как часть эвапоритвой колонки. Но для таких толщ, как известно, характерно обогащение Sr … и F, а в некоторых случаях и Ba. Нахождение этой толщи в Лемвинской зоне (возможное влияние вулканизма) придает, вероятно, ей дополнительное своеобразие (Ba, U, Zn, Cu, V)» [13, c. 25].

Вот это «дополнительное своеобразие» и есть эклектика, поскольку вулканогенная трактовка вполне самодостаточна и в эвапоритах не нуждается. Однако в оправдание следует сказать, что основания для экзогенной трактовки аномалий имелись, и весьма серьезные.

Во-первых — это строматолитоподобный облик полосчатых известняков. Г. Ф. Семенов, описавший такие породы на р. Силоваяхе, уверенно трактовал их как биогермные. Он также отметил их стронциеносность: «Биогерм-ные известняки визейской толщи имеют повышенные содержания стронция. По данным спектрального анализа (аналитик Т. И. Иванова) содержание его достигает 0.5—1 %. Интересно, что в прослоях детритовых известняков среди биогермной толщи, как и в подстилающих детритовых известняках, содержание стронция в 10—20 раз меньше» [7, с. 42].

Во-вторых, традиционно считалось, что строматолиты — образования мелководные, едва ли не литоральные, поскольку сформированы фотосинтезирующими известковыми водорослями, нуждавшимися в солнечном свете.

В-третьих, было давно установлено, что именно в серпуховском веке на нашей территории произошла сильная аридизация климата — ведь не случайно в разрезе карбона доломиты появились именно в серпуховских слоях [4, 14]. Более того, на fiжном острове Новой Земли в серпуховской толще присутствуют и ангидриты — бесспорная улика эвапоритового процесса [21, 22].

Наконец, в-четвертых (хотя это соображение появилось у меня гораздо позже), глазковые структуры весьма напоминают структуры «птичьего глаза» — birdʼs eye , которые считаются типичными именно для эвапоритовых карбонатов.

Таким образом, все вместе взятое дружно свидетельствовало в пользу мелководного эвапоритового характера серпуховской толщи , как будто непринужденно объясняющего аномалии Sr, Ba и F.

Хорошо, а причем тут уран? И вообще, как объяснить эвапоритовым процессом сходство серпуховской геохимии в толщах, удаленных друг от друга на сотни километров? Что ж, это можно было аттестовать как «дополнительное своеобразие». По крайней мере — никто из геологов (частенько прибегающих к подобной эклектике) в меня за это камня не бросил…

Изотопия углерода — отрезвляющие данные

В течение нескольких лет после работ на Пай-Хое, проведенных в 1977—

1979 гг., мы пребывали в приятном сознании того, что не только обнаружили «пай-хойский геохимический феномен», но и дали ему вполне правдоподобное толкование. Однако время шло, выполнялись количественные анализы огромных коллекций (первоначально охарактеризованных только полуколичественно), настал черед и для изотопных анализов карбонатных углерода и кислорода — Скарб и Окарб. fl отдавал на анализ свою коллекцию сборных проб и некоторые образцы, переданные мне А. А. Беляевым и Г. Ф. Семеновым, а они независимо анализировали свои образцы у Н. В. Суханова (в нашем институте) и В. Н. Кулешова (в ГИНе) [1]. В дальнейшем эти аналитические данные были объединены и обобщены [19; 15, с. 188—197].

Оставляя в стороне другие полученные данные, хотя они также весьма интересны, отметим лишь главный факт — резкую изотопную аномальность карбонатного углерода серпуховской толщи. На диаграмме в координатах δ 13C карб (PDB) — δ 18O карб (SMOW) точки серпуховских карбонатов образовали отдельное поле , ограниченное значениями от ‒9 до ‒27 ‰ по абсциссе и от +23 до +27 ‰ по ординате. По кислороду серпуховские карбонаты мало отличаются от нормально-морских, хотя также несколько облегчены.

При этом обнаружилась замечательная изотопная гетерогенность серпуховских карбонатов: глазки гораздо сильнее обогащены изотопом 12С, чем вмещающая их масса. По анализам коллекции Г. Ф. Семенова и А. А. Беляева, разница величины δ 13С между кальцитовыми глазками и доломитизирован-ной матрицей может достигать 16 ‰! Кроме того, изотопный состав углерода в самих глазках не остается постоянным и колеблется от ‒18 до ‒22 ‰. Поэтому определения δ 13С, выполненные по валовым пробам глазковых пород, могут давать значительные колебания, определяемые как содержанием кальцитового материала глазков, так и составом последнего.

Таким образом, карбонатный углерод серпуховских карбонатов оказался аномально облегченным; это сразу «хоронит» эвапоритовую модель — в эвапоритовом процессе может сформироваться только утяжеленный углерод, но отнюдь не облегченный!

Итак, мы должны отбросить эклектику и вновь обратиться к эндогенной модели формирования серпуховских карбонатов. Еще в начале 1980-х гг. мы осторожно допускали участие в их формировании эндогенного вещества [18, c. 129—130]. Позднее Г. Ф. Семенов и А. А. Беляев уже вполне уверенно высказались в пользу эксгалятивно-осадоч-ного генезиса серпуховских карбонатов и связанных с ними пластовых баритов [8], опираясь в числе прочего и на изотопные данные [1].

Проблема генезиса

Всем нам было очевидно, что генезис серпуховских пород нельзя трактовать в отрыве от генезиса пластовых баритов , залегающих в верхах серпуховской толщи и, возможно, имеющих уже среднекарбоновый возраст.

В частности, возникает вопрос о том, не связаны ли содержания Ва в серпуховских карбонатах с наличием или отсутствием в верхней части разреза пластовых баритов. На этот вопрос можно ответить положительно. Во всяком случае карбонаты из разреза Баритового Лога (р. Нгэрмпэяха) показывают наиболее мощные аномалии Ва, достигающие 0.8—1 %. Если, согласно Г. Ф. Семенову, мраморовидные известняки верхов серпуховской толщи являются фациальными эквивалентами баритов, то можно допустить, что бариты формировались там, где на дне разгружались сольфатары, поставляющие необходимую для садки барита серу. Об этом же свидетельствуют изотопные исследования Т. И. Тараниной [9], согласно которым сера карских баритов отвечает эндогенной (но не сере морской воды!).

Генезис карских баритов был впервые рассмотрен Н. П. fiшкиным, который пришел к выводу о том, что «проведенные исследования не только раскрыли полное сходство условий залегания, строения и состава всех барито-проявлений, но и дали основание полагать, что они являются фрагментами единого крупного Карского баритового поля, а возможно, даже единого месторождения» [21, с. 13]. На схематической геологической карте Н. П. fiшкин показал бариты в виде единого стратиформного тела, полностью повторяющего рисунок складчатости. Он отметил пластообразную форму баритовых тел мощностью 1—3 м, чаще 1.5 м, их « строгий литологический и стратиграфический контроль », а также неясность в отношении того, единый ли это стратифицированный(?)

пласт или система кулисообразных залежей. Теперь мы знаем, что ближе к истине второе: в разрезе серпуховского яруса Г. Ф. Семенов [5, с. 382] показал два пласта барита, переходящих по простиранию в пласты белых мраморовидных известняков, которые, таким образом, являются их стратиграфическими эквивалентами.

Весьма существенно, что строматолитоподобные «полосатики», глазковые, белые мраморовидные известняки и тесно с ними связанные бариты залегают среди черносланцевых карбонатных и кремнистых пород глубоководной природы. Об этом свидетельствуют прослои радиоляриевых и спикуловых известняков, кремней-радиоляритов и спонголитов, отсутствие бентосной фауны, тонкая выдержанная слоистость [5, 7, 8]. Это позволяет думать, что гидротермы разгружались на дно достаточно глубоководного бассейна, в котором, возможно, существовали периодически застойные (или даже сероводородные) обстановки. Характерные элементы-примеси серпуховской толщи (помимо стронция и бария), а именно уран, фтор, бор, сурьма, полиметаллы, вполне вписываются в эту картину.

В таком случае, отчего серпуховская толща сопровождается пластовыми баритами, по всей видимости ей сингенетичными, но не сопровождается пластовыми целестинами ? Причина может заключаться в различной растворимости сульфатов и карбонатов Ca, Ba, Sr. При отсутствии заметных количеств Ва в системе «CO2 + Sr (эксгаляции) — морская вода» может формироваться только SrCO3, ибо растворимость его значительно ниже, чем у SrSO4. При наличии в системе Ва, он будет связывать избыток сульфата в барит, также препятствуя садке целестина. Вообще для садки целестина понадобится очень значительный избыток сульфата, так как прежде должен сформироваться еще и гипс, обладающий меньшей растворимостью, чем целестин. Таким образом, в предполагаемых условиях подводных эксгаляций (при поступлении в морскую воду BaCl2, SrCl2, SrHCO3, СН4, CO2) сингенетичное осаждение целестина представляется маловероятным.

Остается объяснить последнее по счету, но, может быть, первое по важности — причину облегчения изотопного состава карбонатного углерода в серпуховской толще. Как правило, на- 11

копление в карбонатах легкого изотопа 12С связывают с окислением биогенного органического вещества (ОВ). Именно по этой причине конкреционные и конкрецоидные карбонаты повсеместно имеют облегченный углерод. Эта картина наблюдалась нами и в разрезе палеозоя Пай-Хоя — ордовикские, силурийские, девонские, карбоновые карбонатные конкреции и конкрецоиды, находящиеся в черносланцевых толщах, под влиянием диагенетического СО2, образовавшегося из ОВ вмещающих черных сланцев, показывали явно облегченный состав Скарб — в диапазоне значений δ 13С от ‒4 до ‒10 ‰ [19].

Однако для серпуховской толщи такое объяснение не годится. Во-первых, она сугубо карбонатная — в ней практически нет черных сланцев, во-вторых, карбонаты явно седиментационные, а не конкреционные, а в третьих — такие мощные облегчения углерода(зна-чения δ 13Скарб, достигающие ‒22 и даже ‒27 ‰) никак не могут быть обеспечены за счет окисления седименто-генного ОВ. Единственным источником столь сильного облегчения мог быть только СО2, выделявшийся при окислении углеводородов, в частности мантийного метана, образовавшегося, например, по цепочке реакций:

-

1) 3FeSiO3 (пироксен) + H2O → → Fe3O4 + 3O2+ H2 [16, c. 228], 2) 2Н2 + С → СН4,

-

3) СН4+О2 → СО2+2Н2О.

Получившийся в реакции (3) эндогенный СО2 может унаследовать от метана легкий изотопный состав углерода, который мы и наблюдаем в хемо-генных серпуховских карбонатах:

СО2 → НСО3‒ → СаCО3

( δ 13C карб << 0).

В связи с этим обращают на себя внимание недавно описанные во впадине Дерюгина (Охотское море) гидротермально-осадочные бариты, формирование которых связывают с углеводородными струями. Здесь при драгировании морского дна в интервале глубин 1470—1480 м были подняты десятки килограммов баритовых руд и вмещающих их осадков с сильным запахом сероводорода. Сера баритов по изотопному составу отвечает морской воде ( δ 34S = 20 ‰); судя по изотопному составу кислорода ( δ 18O от +2.4 до +4.5 ‰), температура образования баритов отвечала придонным водам (т. е. от +2 до +8 °С). Углерод карбонатов по изотопному составу облегчен ( δ 13C ‒19.4 ‰) и сильно облегчен (до δ 13C 12

‒38.8 ‰), «что указывает на образование их за счет окисления биогенного и термогенного (нефтяного) метана» [3, с. 108]. Исследователи пришли к выводу, что образование барита связано с разгрузкой на морское дно термальных вод по глубинным окраинно-океаническим разломам. Предполагается, что сначала во впадину прорвались по разломам нефтяные газы, затем вулканогенный прогрев осадочной толщи привел в действие грязевые вулканы.

Однако, как выяснил Н. П. fiшкин [21, 22], наши бариты сформировались из горячих растворов (120—300 °С). Кроме того, нельзя забывать о глубоком термальном эпигенезе пайхойских толщ, в результате которого газово-жидкие включения в минералах вполне могли прогреться до «гидротермальных» температур [10]. Поэтому в нашем случае более вероятным представляется не нефтяной, а вулканогенный гид-ротермально-эксгалятивный источник углеводородов — такой же, как источник Sr, Ba, F, U и других рудных элементов-примесей. По-видимому, в серпуховской толще сохранились и прямые улики эксплозивного (подводного?) вулканизма в виде прослоев туффоидов.

Выводы

-

1. Обнаруженный в конце 1970-х гг. «пай-хойский геохимический феномен», а именно региональное обогащение стронцием и барием весьма необычной в литологическом отношении пачки серпуховских карбонатов, хотя и является специфической «достопримечательностью» черносланцевого палеозоя Пай-Хоя, имеет аналоги на Полярном Урале и Новой Земле.

-

2. Установлено, что на огромной территории, в местах, разделенных сотнями километров друг от друга, — на юге (рр. Колокольня, Няньворгавож) и севере (р. Собь) Лемвинской зоны Полярного Урала, на всем Пай-Хое (рр. -Кара, Силова-яха и др.), а также и на fiжном острове Новой Земли, в стратиграфическом интервале С13—С2 протягивается надрегиональный геохимический горизонт , повсеместно (хотя и в разной степени) обогащенный Sr, Ba, F, U, а также, по-видимому, и некоторыми другими химическими элементами, такими, как B, Sb, Hg, Cu, V, Zn. Именно с этим горизонтом генетически связаны гидротермально-осадочные бариты Пай-Хоя и Полярного Урала.

-

3. Формирование Sr-Ba-F-U-надре-гионального горизонта связано с круп-

- ным эндогенным событием, скорее всего с раскалыванием земной коры Лем-винской (сланцевой) зоны и разгрузкой на морское дно глубинных (мантийных?) флюидов и вулканических эксга-ляций.

-

4. Особенности изотопной геохимии карбонатного углерода подсказывают, что в составе глубинных флюидов присутствовали углеводороды (скорее всего метан).

Сердечно благодарю Г. Ф. Семенова за предоставление некоторых фотографий и коллекции штуфов и А. Н. Сандулу — за фотографирование штуфов.

Список литературы Пай-Хойский геохимический феномен: дыхание мантии?

- Беляев А. А., Семенов Г. Ф., Суханов Н. В. Изотопный состав кислорода и углерода карбонатных пород сланцевой зоны Пай-Хоя//Геология и полезные ископаемые Европейского Северо-Востока СССР. Сыктывкар, 1983. C. 53-54. (Тр. Ин-та геологии Коми фил. АН СССР. Вып. 44).

- Беляев А. А., Семенов Г. Ф., Юдович Я. Э. Баритопроявление в нижнекаменноугольных отложениях на Полярном Урале//Литология, угленосность и рудогенез осадочных толщ Северо-Востока европейской части СССР: Тр. X геол. конф. Коми АССР. Сыктывкар, 1987. C. 132-133.

- Газогеохимическое районирование и минеральные ассоциации дна Охотского моря/А. И. Обжиров, Н. В. Астахова, М. И. Липкина и др. Владивосток: Дальнаука, 1999. 183 с.

- Елисеев А. И. Формации зон ограничения северо-востока Европейской платформы (поздний девон и карбон). Л.: Наука, 1978. 192 с.

- Осадочные формации Пай-Хоя и перспективы их рудоносности/А. И. Елисеев, Я. Э. Юдович, А. А. Беляев, Г. Ф. Семенов. Сыктывкар, 1984. 50 с. (Серия «Науч. рекомендации. нар. хоз-ву»/Коми фил. АН СССР. Вып. 48).