Палеоантропологическая характеристика раннесарматского населения бассейна реки Эмба по данным из могильника Мортык I

Автор: Китов Егор Петрович, Григорьев Артем Петрович

Журнал: Нижневолжский археологический вестник @nav-jvolsu

Рубрика: Статьи

Статья в выпуске: 1 т.19, 2020 года.

Бесплатный доступ

В работе представлены антропологические материалы из могильника Мортык I. Памятник находится на р. Эмба, которая берет свое начало от западных склонов Мугоджар и впадает в Каспийское море. В настоящее время это один из самых южных изученных савромато-сарматских памятников ранних кочевников. К сожалению, мы практически не знаем исследованных могильников VI-IV вв. до н.э. в данном регионе, несмотря на большое количество курганных могильников в данном регионе и Северном Приаралье. Антропологические материалы из могильника Мортык I были изучены по краниологической и остеометрическим программам, использованным в отечественной науке. Был проведен статистический и индивидуально-типологический анализ в связи с небольшой численностью серий и удовлетворительной их сохранностью. По итогам анализа, несмотря на небольшую численность индивидов, представленная серия находит ближайшие аналогии с населением бассейна реки Урал конца VI-IV вв. до н.э. По результатам анализа можно отметить, что памятник Мортык I входит в общий массив савромато-сарматских памятников, которые занимают не только бассейн р. Урал и плато Устюрт, но и регион на севере от Аральского моря. Можно предположить, что ранние кочевники савромато-сарматского облика связаны формированием культуры и физических особенностей с территорией Приаралья и Южного Урала. Дальнейшее исследование памятников на аридных территориях Северного Приаралья позволит открыть немало ответов на дискуссионные вопросы, связанные с происхождением и генезисом культуры и облика ранних кочевников Волго-Уральского региона и Западного Казахстана.

Ранние кочевники, савроматы, сарматы, южное приуралье, западный казахстан, антропология, археология

Короткий адрес: https://sciup.org/149132020

IDR: 149132020 | УДК: 930.26(574):569.9 | DOI: 10.15688/nav.jvolsu.2020.1.7

Текст научной статьи Палеоантропологическая характеристика раннесарматского населения бассейна реки Эмба по данным из могильника Мортык I

СТАТЬИ

DOI:

Цитирование. Китов Е. П., Григорьев А. П., 2020. Палеоантропологическая характеристика раннесарматского населения бассейна реки Эмба по данным из могильника Мортык I // Нижневолжский археологический вестник. Т. 19, № 1. С. 130–148. DOI:

Могильник Мортык I находится на р. Эм-ба, в 4 км от населенного пункта Шенгельши Актюбинской области Республики Казахстан. Был исследован Актюбинской археологической экспедицией Института археологии им. А.Х. Мар-гулана под руководством Ж.Е. Смаилова и Б.А. Книсарина в 2004 году. Могильник датируется концом VI – IV в. до н.э. и относится к сав-ромато-сарматским погребальным памятникам раннего железного века (далее – РЖВ) Западного Казахстана [Смаилов и др., 2005].

Обработка антропологических коллекций по краниометрической и остеологическим программам проводилась в 2007 году. Серия представлена 10 индивидами, половозрастные определения даны в таблице 1.

Целью работы является введение полученных данных в научный оборот и сравнение полученных результатов на фоне серий кочевников для выяснения вопросов происхождения населения, представляющего самый южный памятник РЖВ на территории Актюбинской области.

В результате исследования костные материалы были изучены по краниометричес- кой и остеометрической программам. Краниометрическая характеристика была проведена с применением методики В.П. Алексеева и Г.Ф. Дебеца [Алексеев, Дебец, 1964]. Для межгруппового канонического анализа краниологических серий использовалась программа И.А. Гончарова Multican [Гончаров, Гончарова, 2016] и пакет статистических программ Statistica 12. Также была выполнена статистическая оценка межгруппового сходства путем вычисления квадратов расстояния Махаланобиса с поправкой на численность.

Посткраниальный скелет был охарактеризован на индивидуальном уровне по размерным рубрикациям продольных остеологических размеров [Мамонова, 1986; Пежемский, 2011], а также опираясь на оценочную программу фиксации степени развития мест крепления мышц на костях [Медникова, 1998]. Кроме того, производилась фиксация патологических изменений и травм на скелетных останках при использовании в качестве консультации классических работ по этой тематике [Рохлин, 1965; Бужилова, 2005].

Краниологическая характеристика. Мужская серия представлена четырьмя черепами удовлетворительной сохранности (табл. 4). Черепная коробка средневысокая, брахикранная, имеет большую длину и ширину. Лоб среднеширокий по наименьшей и широкий по наибольшей ширине, слабонаклонный. Лицевой отдел высокий, очень широкий на верхнем и среднеширокий на среднем уровне и по скуловому диаметру. Орбиты очень широкие, низкие, мезоконхные. Нос узкий, средневысокий, лепторинный. Носовые кости среднеширокие, высокие, визуально в профиль выступают сильно. Горизонтальная профилировка незначительно уплощена на обоих уровнях, мезогнатная при прогнатной части лицевого отдела. В целом серия визуально однородная, представляет собой европеоидные черепа с примесью монголоидности (ура-лоидная составляющая).

Женская выборка представлена тремя черепами хорошей сохранности (табл. 5). Черепная коробка средневысокая, средней длины и ширины, по указателю мезокранная. Лоб широкий по наименьшей и наибольшей ширине, слабонаклонный. Лицевой отдел по высоте и ширине на верхнем уровне находится на границе средних и больших размеров, среднеширокий на нижнем уровне и по скуловому диаметру. Горизонтальная профилировка уплощенная на верхнем и резкая на нижнем уровнях. По вертикали мезогнатная при прогнат-ной альвеолярной части. Орбиты широкие и низкие, по указателю хамэконхные. Носовые кости среднеширокие, очень высокие, по указателю лепторинные, в профиль выступают сильно (за исключением черепа из кург. 4, погр. 1, у которого угол выступания носа в профиль слабый). Черепа в целом имеют сходные характеристики, кроме индивида из кург. 4, погр.1, краниум которого относительно грацильный.

Мужские и женские черепа имеют в целом сходный набор признаков и морфологических характеристик. К сожалению, мужские мозговые капсулы не очень хорошей сохранности. Женские краниумы, несмотря на то, что представлены небольшим количеством, более пригодны для статистического анализа. В связи с тем, что географически расположение могильника, откуда происходят антропологические материалы, находится на южной периферии ареала исследованных памятников савромато-сарматского облика, актуальным является выявление направления этногенетических связей населения бассейна р. Эмба. Для решения данной задачи было проведено сравнение женской серии на широком фоне синхронных групп Центральной Азии и степной полосы Евразии. Для сравнения были выбраны серии раннего железного века, представленные в таблице 2.

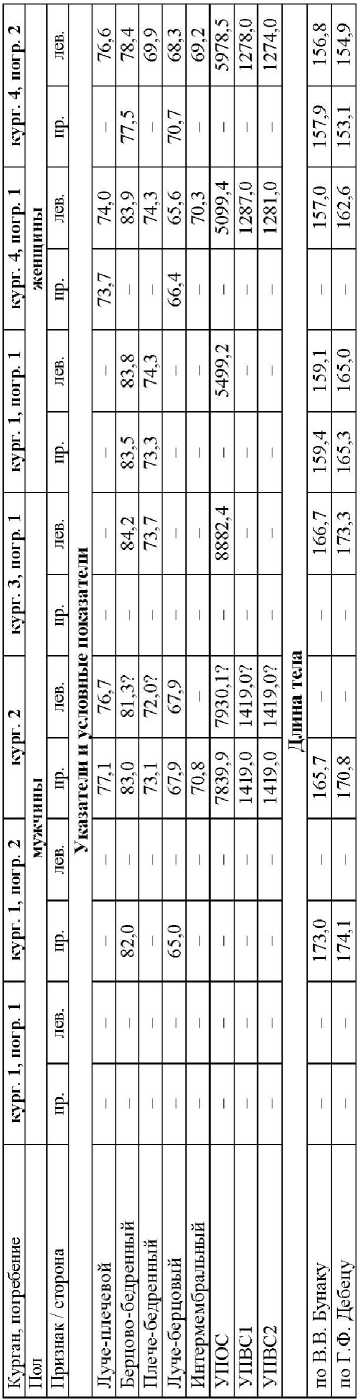

Результаты канонического анализа с использованием краниологической серии из могильника Мортык I на фоне серий синхронного времени представлены на рисунке 1. Первые две компоненты отразили в результате 72,1 % общей изменчивости (табл. 3). Максимальные нагрузки по КВ I получили продольный диаметр, наименьшая ширина лба и угол выступания носа. Более короткая черепная коробка с узким лбом, сочетается со слабым углом выступания носа. По КВ II в положительной зоне находятся черепа, имеющие узкую черепную коробку, большую высоту носа и низкое значение SS/SC.

Рассматривая результаты анализа женских серий, можно отметить, что в зоне нулевых и положительных значений КВ I находится большинство серий из Центральной Азии, Южной Сибири и Волго-Уралья – это антропологически смешанные серии, имеющие, как отмечается всеми исследователями, в различной степени монголоидную примесь [Чикише-ва, 2012, Рыкун, 2013; Китов, Мамедов, 2014; Бейсенов и др., 2015; Китов и др., 2019 и др.]. В зоне отрицательных значений находятся европеоидные серии, причем саки Памира занимают самое крайнее положение из-за средиземноморского облика. Также в той же зоне располагаются серии скифов Причерноморья, тагарской культуры, Чауху 4, саков Алая. По КВ II в зоне нулевых и отрицательных значений находятся черепа смешанного облика с примесью монголоидности, имеющие относительно широкую черепную коробку, низкое лицо и, соответственно, низкий нос. Основной вектор, который делит на европеоидные и монголоидные характеристики – КВ I. Так, заведомо европеоидные серии находятся в зоне отрицательных величин, а монголоидная серия из Каюэ в правом поле графика, при- чем обе серии имеют узкие черепные коробки и высокие носовые кости.

Cерия Мортык I находится в зоне отрицательных величин, при этом наибольшую близость имеет с группами ранних сармат бассейна р. Урал Западного Казахстана VI– IV (2,9) и IV–III (5,9) 1 вв. до н.э. Наименьшее расстояние фиксируется с серией VI– IV вв. до н.э., несмотря на визуальное расстояние между сериями на графике. Относительную близость серия из Мортык I демонстрирует с выборками каменской культуры и могильника Кызылтан (4,8) с территории Павлодарского Прииртышья (5,9), подобную близость можно объяснить общим направлением контактов с лесным населением. В целом сарматские группы обнаруживают определенную близость к сакским группам Центральной Азии, но при этом находятся на периферии графика. Подобное расположение серий можно объяснить тем, что сакские группы Приаралья играли непосредственное участие при сложении физического облика ранних кочевников Западного Казахстана и Волго-Ура-лья на ранних этапах РЖВ. Также у групп сак-ского облика и савромато-сарматских популяций имеется общий вектор смешения с населением лесной и лесостепной полосы ура-лоидного облика. Таким образом, надо отметить, что серия из могильника Мортык I имеет общую генетическую основу с ранними сарматами бассейна р. Урал, что подтверждается близостью и материальной культуры, и традиций для савромато-сарматских групп.

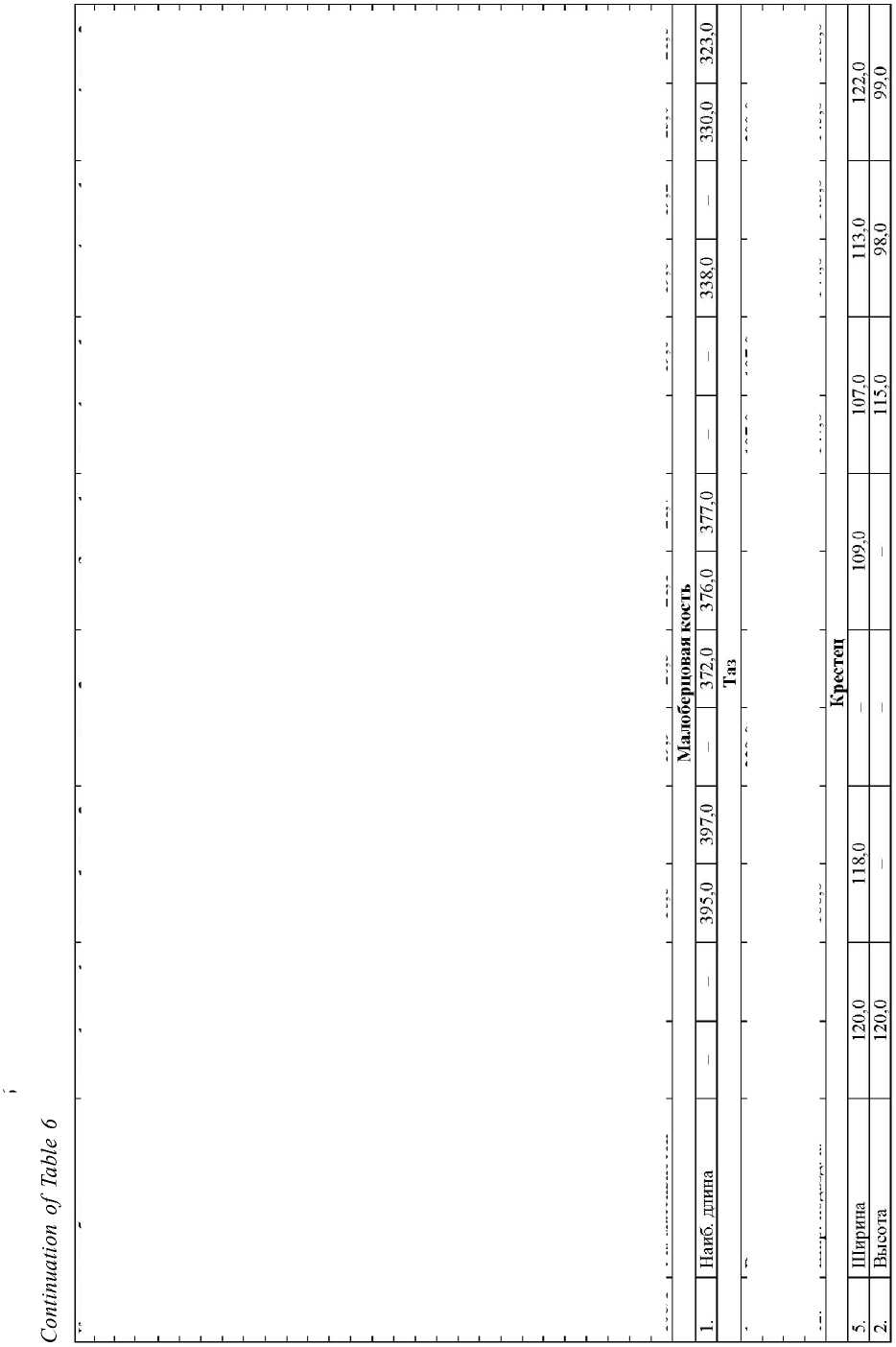

Остеологический анализ. Серия могильника Мортык I и V представлена семью индивидами с завершенным процессом роста (четыре мужских и три женских) и одним скелетом человека ювенильного возраста (табл. 6). Индивидуальные остеометрические признаки представлены в таблице 3.

Мужская серия

Мортык I, курган 1. Длинные кости предплечья мужчины, расчищенные в заполнении погр. 1, имеют очень большие размеры. Ключица, принадлежащая, вероятно, тому же индивиду, средней длины. Эти элементы скелета не имеют заметных патологических деформаций. Костный рельеф выражен средне.

Погребение 2, курган 1. Плечевые кости визуально крупные, их длина была не менее

350 мм. Данный размер предполагается с учетом обломанного верхнего эпифиза. Лучевые и локтевые кости большой длины, в ту же размерную категорию попадает и длина ключицы. Бедренные и парные берцовые кости очень большие. По-видимому, на данном скелете наблюдается увеличение длины дистальных сегментов конечностей, особенно заметное в верхнем отделе. Очевидна условная массивность данного скелета – полученный показатель УПОС Г.Ф. Дебеца [Дебец, 1964] довольно высок. На костях следов патологий не зафиксировано, особенностей в развитии мест креплений мышц не имеется, в целом они могут быть охарактеризованы 1,5–2 баллами.

Мортык I, курган 2. Продольные размеры длинных костей этого скелета средние либо выше средних величин. Пропорционально этот индивид имеет сбалансированное сложение согласно остеометрическим указателям. Примечательны следующие особенности развития опорно-двигательного аппарата. В первую очередь очевиден сильно выраженный рельеф в местах крепления мышц, особенно в области ягодичной бугристости и шероховатой линии бедренной кости , дельтовидной бугристости и малого бугорка плечевой кости , оцениваемых в 2,5–3 балла. Тела позвонков Th11 и Th12 имеют сильные краевые костные разрастания (остеофиты), но таких деформаций в поясничном отделе не наблюдается. Эти особенности могут свидетельствовать о некоторой возможной специализации в деятельности данного индивида. Подобные признаки ранее включались в остеологический комплекс всадника [Бужи-лова, 2008; Ражев, 1996; 2009 и др.]. Кроме того, на обеих локтевых костях наблюдаются следы зажившего перелома дистальной трети диафизов.

Мортык I, курган 3, погребение 1. Имеющиеся кости верхнего пояса конечностей имеют большую длину, равно как и дистальные сегменты нижней конечности, а бедренная кость ранжируется средним размером. Отметим сильно выраженное относительное удлинение дистального отдела нижней конечности. Кости данного индивида также отмечаются сильно выраженным рельефом на плечевых и предплечевых костях. Трехбалловой оценкой удостоены места креплений мышц на большеберцовых костях.

Женская серия

Женский скелет из погребения 1 кургана 1. Все длинные кости скелета имеют средние размеры. Фиксируется относительное увеличение голени за счет бедра.

Женский скелет из погребения 1 кургана 4. Кости рук средней длины, ключицы малые. Бедренные кости средней длины, но их размеры близки к малым, а дистальный сегмент нижней конечности среднего размера. Это заметно и по показателю берцово-бедренного указателя, попадающего в категорию «большой».

Скелет, принадлежащий женщине, из погр. 2 кург. 4 несколько отличается от остальных. По реконструируемой длине тела, и по продольным параметрам длинных костей он вполне схож с остальными. При этом его пропорциональные опции заметно отличаются относительной укороченностью голени.

Визуально по остеометрическим показателям мужские скелеты морфологически близки. Женские скелеты по тотальным размерам также морфологически идентичны, что подтверждается и по стандартным отклонениям, несмотря на небольшие численности. Наблюдается тенденция к удлинению дистальных сегментов конечностей. Выделяется мужской скелет из погр. 2 кург. 1 повышенными продольными показателями. Учитывая краниологическую однородность группы, это обстоятельство можно объяснить индивидуальной изменчивостью. Опубликованных данных для сравнения остеометрических характеристик по савромато-сарматским сериям, к сожалению, немного. Так, в серии могильника сарматской культуры Южного Приуралья Прохоровка I также выделяются мужские скелеты с отчетливой гиперморфией сложения. Связывается это с наличием «чужеродного элемента» в составе однородной группы людей, оставившей могильник [Фризен, 2010, с. 313]. Остается не совсем ясным, что подразумевает автор, констатируя относительную однородность выборки при повышенной изменчивости посткраниального скелета. Обращаясь к материалам савромато-сармат-ского времени Покровского микрорайона в Южном Приуралье, можно отметить, что сравнение группы Мортыка I возможно только по остеометрическим индексам, абсолют- ные признаки опубликованы не были. По серии сделан вывод о пропорциональном сложении ранних кочевников из Покровского микрорайона [Фризен, 2011, с. 278]. Тем не менее по имеющимся данным можно отметить возможную схожесть физических особенностей посткраниального скелета нашей серии и представленных в публикации. При этом сравнительный анализ осложнен тем, что ряд параметров рассчитан с ошибками, что сказывается на возможности сравнения.

Только один мужской скелет выделяется из общей серии отчетливым развитием мускульной системы. Обозначенный комплекс характеристик мы склонны связывать со всадничеством. Ранее высказывался тезис о распространении верховой езды в социально обособленной части сарматского общества [Григорьев, Купцова, 2020, с. 135–142]. Эта гипотеза подтверждается результатами исследования антропологических материалов курганного могильника Мортык I.

Таким образом, можно отметить, что представленная нами серия достаточно однородна как по краниологическим, так и по ос-теометрическим характеристикам. Несмотря на небольшую численность выборки, население, представленное в могильнике Мор-тык I, вероятнее всего, имеет общие морфологические особенности с сериями из могильников достаточно большого региона Западного Казахстана и Волго-Уралья. Река Эмба, на берегу которой находится могильник, течет от западных склонов Мугоджар до Каспийского моря. К сожалению, в настоящий момент практически неизвестны изученные саврома-то-сарматские памятники с территории данного региона, несмотря на их большую плотность в Северном Приаралье и Южном Приуралье. По результатам как статистического, так и визуально-типологического анализа можно отметить, что могильник Мортык I входит в общий массив савромато-сарматских памятников, которые занимают не только бассейн р. Урал и Устюрт, но и Южное Приуралье и Северное Приаралье.

ПРИМЕЧА НИЕ

-

1 В скобках даны расстояния Махаланобиса с поправкой на численность.

ИЛЛЮСТРАЦИИ

Таблица 1. Половозрастные определения индивидов из могильника Мортык I

Table 1. Gender and age definitions of Mortyk I burial ground

|

№ п/п |

Могильник |

Курган / погребение |

Пол |

Возраст |

|

1 |

Мортык I |

кург. 1, погр. 1, западн. скел. |

жен. |

25–35 |

|

2 |

Мортык V |

кург. 1, погр. 1, вост. скел. |

муж. |

40–45 |

|

3 |

Мортык I |

кург. 1, погр. 1, заполнение |

муж. |

35–45 |

|

4 |

Мортык I |

кург. 1, погр. 2 |

муж. |

35–45 |

|

5 |

Мортык I |

кург. 2 |

муж. |

35–45 |

|

6 |

Мортык I |

кург. 3, погр. 1 |

муж. |

35–45 |

|

7 |

Мортык I |

кург. 3, погр. 1, восточн. скел. |

муж. |

35–45 |

|

8 |

Мортык I |

кург. 3, погр. 2 |

– |

11 |

|

9 |

Мортык I |

кург. 4, погр. 1, нижн. скел. |

жен. |

25–35 |

|

10 |

Мортык I |

кург. 4, погр. 2, втор. ярус, северн. скел. |

жен. |

35–45 |

Таблица 2. Женские серии ранних кочевников, использованные в анализе

Table 2. Women’s series of early nomads used in the analysis

|

Серии |

Территория |

Авторы |

|

Саки Притяншанья (суммарно) |

Притяншанье |

[Китов и др., 2019] |

|

Аймырлыг XXXI (III–I вв. до н.э.) |

Тува |

[Богданова, Радзюн, 1991] |

|

Аржан II / ранний этап алды-бельской культуры |

Тува |

[Чикишева, 2012] |

|

Догээ-Баары II |

Тува |

[Чикишева, 2008] |

|

Каменская культура |

Южная Сибирь |

[Рыкун, 2013] |

|

Каракобинские погребения |

Горный Алтай |

[Чикишева 2003] |

|

Копто / ранний этап алды-бельской культуры |

Тува |

[Чикишева, 2008] |

|

Коргантасский тип памятников |

Центральный Казахстан |

[Китов, Бейсенов, 2015; Бейсенов и др., 2015; Beisenov, Kitov, 2015] |

|

Кызылтан (Северный Казахстан) |

Павлодарское Прииртышье |

Китов, неопубликованные данные |

|

Пазырыкская культура |

Горный Алтай |

[Чикишева, 2003] |

|

Саки Алая |

Южная Киргизия |

[Китов, Тур, Иванов, 2019] |

|

Саки Восточного Казахстана |

Северо-Восточный Казахстан |

[Гинзбург, 1956; 1961] |

|

Саки Юго-Восточного Памира |

Таджикистан |

[Гинзбург, Трофимова, 1972] |

|

Саки Нижней Сырдарьи (Тагискен и Уйгарак) |

Восточное Приаралье |

[Итина, Яблонский, 1997] |

|

Саки Приаралья |

Восточное Приаралье |

[Трофимова, 1963] |

|

Саргатская культура |

Южная Сибирь |

[Багашев, 2000; 2017] |

|

Сарматы Западного Казахстана (IV–III вв. до н.э.) |

Волго-Уральский регион и Западный Казахстан |

[Китов, Мамедов, 2014] |

|

Сарматы Западного Казахстана (V–IV вв. до н.э.) |

Волго-Уральский регион и Западный Казахстан |

[Китов, Мамедов, 2014] |

|

Скифы Западной Монголии (Улангом) |

Западная Монголия |

[Ćikiševa, 2010] |

|

Скифы Тувы (сборная серия) |

Тува |

[Ćikiševa, 2010] |

|

Тагарская культура |

Минусинская котловина |

[Козинцев, 1977] |

|

Тасмолинская культура |

Центральный Казахстан |

[Бейсенов и др., 2015; Бейсенов, Китов, 2014] |

|

Чауху 4 |

Центральный Синьцзян |

[Синьцзян Чауху, 1999] |

|

Алагоу |

Синьцзян // Турфанская котловина |

[Хань Кансинь, 1993; 2010] |

|

Чжаосу |

Синьцзян // бассейн р.Или |

[Хань Кансинь, 1993; 2010] |

|

Янбулак |

Синьцзян / Хами |

[Хань Кансинь, 1993; 2010] |

|

Каюэ |

Профинция Цинхай, Китай |

[Хань Кансинь и др., 2005] |

|

Скифы Причерноморья |

Нижнее Поднепровье |

[Кондукторова, 1972] |

|

Скифы Николаевка |

Поднепровье |

[Великанова,1975] |

|

Скифы Никополь |

Поднепровье |

[Зиневич, 1967] |

|

Мортык I (кон. VI – IV вв. до н.э.) |

Приуралье |

Материалы авторов |

27 о

13 о

23 о

-1

-2

-3

-3

-2

28 о 29 о

21 11

-1

15 с ’ О9

15 1 9

12 5 16 6

18 о

17 о

22 о

8 о 25 о

КВ I

Рис. 1. Расположение женских серий в пространстве I и II КВ:

1 – Саки Притяньшанья (суммарно); 2 – Аймырлыг XXXI (III–I вв. до н.э.); 3 – Аржан II; 4 – Догээ-Баары II;

-

5 – Каменская культура; 6 – Каракобинские погребения; 7 – Копто; 8 – Коргантасский тип памятников;

-

9 – Кызылтан (Северный Казахстан); 10 – Пазырыкская культура; 11 – Саки Алая; 12 – Саки Восточного Казахстана;

13 – Саки Юго–Восточного Памира; 14 – Саки Нижней Сырдарьи (Тагискен и Уйгарак); 15 – Саки Приаралья;

16 – Саргатская культура; 17 – Сарматы Западного Казахстана (IV–III вв. до н.э.);

18 – Сарматы Западного Казахстана (VI–IV вв. до н.э.); 19 – Скифы Западной Монголии (Улангом);

20 – Скифы Тувы (сборная серия); 21 – Тагарская культура; 22 – Тасмолинская культура; 23 – Чауху IV;

24 – Алагоу; 25 – Чжаосу; 26 – Янбулак; 27 – Каюэ; 28 – Скифы Причерноморья; 29 – Скифы Николаевка;

30 – Скифы Никополь; 31 – Мортык I

Fig. 1. Location of female series in the space of I-th and II-d canonical vectors:

-

1 – Saka culture of Tien-Shan (summary); 2 – Aymyrlyg XXXI (III-I cc. BC); 3 – Arzhan II; 4 – Dogee-Baary II;

5 – Kamenskaya culture; 6 – Karakobinsk type; 7 – Kopto; 8 – Korgantas type;

9 – Kyzyltan (Northern Kazakhstan); 10 – Pazyryk culture; 11 – Saka culture (Alay); 12 – Saka culture (Eastern Kazakhstan);

13 – Saka culture (Pamir); 14 – Saka culture (Tagisken i Uygarak); 15 – Saka culture (Aral region);

16 – Sargat culture; 17 – Sarmatians of Western Kazakhstan (IV-III cc. BC);

18 – Sarmatians of Western Kazakhstan (VI-IV cc. BC); 19 – Scythians of Western Mongolia (Ulangom);

20 – Scythians of Tuva (summary); 21 – Tagar cultur; 22 – Tasmola culture; 23 – Chaukhu IV;

24 – Alagou; 25 – Chzhaosu; 26 – Yanbulak; 27 – Kayue; 28 – Scythians (Nothern Black Sea); 29 – Scythians (Nikolayevka);

30 – Scythians (Nikopol); 31 – Mortyk I

Таблица 3. Нагрузки на канонические вектора

Table 3. Factor structure of the canonical analysis

|

№ признака по Мартину |

КВ I |

КВ II |

КВ III |

|

1 |

-0.448 |

0.446 |

-0.264 |

|

8 |

0.486 |

-0.574 |

0.458 |

|

17 |

0.064 |

0.380 |

-0.075 |

|

9 |

-0.714 |

-0.173 |

0.068 |

|

45 |

0.005 |

-0.310 |

-0.516 |

|

48 |

-0.092 |

-0.279 |

0.569 |

|

55 |

0.357 |

0.559 |

-0.058 |

|

54 |

0.169 |

0.141 |

0.457 |

|

51 |

0.183 |

-0.243 |

-0.549 |

|

52 |

0.042 |

0.248 |

0.244 |

|

77 |

0.237 |

0.219 |

-0.418 |

|

zm |

0.292 |

-0.047 |

0.143 |

|

SS:SC |

-0.092 |

-0.456 |

-0.191 |

|

75 (1) |

-0.581 |

0.135 |

0.398 |

|

Собственное значение |

66.32 |

41.98 |

8.79 |

|

% объясняемой изменчивости |

44,2 |

27,9 |

5,9 |

Таблица 4. Краниологическая характеристика мужских черепов из могильника Мор-тык I

Table 4. Craniological characteristics of male skulls from the Mortyk I burial ground

|

Признак по Мартину |

Мортык I |

||||

|

кург. 1, погр. 1, вост. скел. |

кург. 1, погр. 2 |

кург. 2 |

кург. 3, погр. 1 |

||

|

Признак |

Линейные: |

35–45 |

35–45 |

45–55 |

35–45 |

|

1. |

Продольный диаметр |

191,0 |

188,0 |

182,0 |

196,0 |

|

8. |

Поперечный д. |

145,0 |

145,0 |

146,0 |

– |

|

17. |

Высотный д. |

– |

– |

130,0 |

– |

|

20. |

Ушная высота |

– |

– |

114,0 |

– |

|

5. |

Длина осн. черепа |

– |

– |

96,0 |

– |

|

9. |

Наим. ширина лба |

102,0 |

99,0 |

97,0 |

105,0 |

|

10. |

Наиб. ширина лба |

130,0 |

118,0 |

126,0 |

– |

|

11. |

Шир. осн. черепа |

– |

– |

128,0 |

– |

|

12. |

Ширина затылка |

– |

– |

112,0 |

– |

|

25. |

Сагиттальная дуга |

368,0 |

394,0 |

371,0 |

– |

|

26. |

Лобная дуга |

132,0 |

133,0 |

129,0 |

136,0 |

|

27. |

Теменная дуга |

120,0 |

150,0 |

127,0 |

130,0 |

|

28. |

Затылочная дуга |

116,0 |

111,0 |

115,0 |

120,0 |

|

29. |

Лобная хорда |

120,0 |

116,0 |

115,0 |

119,0 |

|

30. |

Теменная хорда |

115,0 |

129,0 |

113,0 |

117,0 |

|

31. |

Затылочная хорда |

92,0 |

– |

87,0 |

90,0 |

|

40. |

Длина осн. лица |

– |

– |

96,0 |

– |

|

43. |

Верхняя ширина лица |

110,0 |

112,0 |

111,0 |

– |

|

45. |

Скуловой диаметр |

119,0 |

– |

141,0 |

– |

|

46. |

Средняя ширина лица |

– |

97,0 |

98,0 |

– |

|

47. |

Полная высота лица |

132,0 |

116,0 |

– |

– |

|

48. |

Верхняя высота лица |

81,0 |

71,0 |

70,0 |

– |

|

51. |

Ширина орбиты |

50,2 |

40,5 |

45,8 |

– |

|

51а. |

Ширина орбиты от d. |

– |

– |

42,0 |

– |

|

52. |

Высота орбиты |

36,6 |

35,1 |

31,3 |

– |

|

54. |

Ширина носа |

23,3 |

21,1 |

23,5 |

– |

|

55. |

Высота носа |

58,1 |

51,5 |

48,9 |

– |

|

60. |

Длина. альвеол. дуги |

– |

58,0 |

54,0 |

– |

Окончание таблицы 4

End of Table 4

|

Признак по Мартину |

Мортык I |

||||

|

кург. 1, погр. 1, вост. скел. |

кург. 1, погр. 2 |

кург. 2 |

кург. 3, погр. 1 |

||

|

61. |

Шир. альвеол. дуги |

– |

65,0 |

60,1 |

– |

|

sc. |

Симотическая ширина |

6,1 |

– |

9,0 |

– |

|

ss. |

Симотическая высота |

3,9 |

– |

4,2 |

– |

|

mc. |

Максиллофр. ширина |

15,5 |

– |

19,5 |

– |

|

ms. |

Максиллофр. высота |

5,6 |

– |

7,8 |

– |

|

dc. |

Дакриальная ширина |

– |

– |

20,5 |

– |

|

ds. |

Дакриальная высота |

– |

– |

12,8 |

– |

|

FC. |

Глуб. клыковой ямки |

4,6 |

7,8 |

8,0 |

– |

|

Sub.NB |

Высота изгиба лба |

27,8 |

28,7 |

29,0 |

– |

|

Угловые: |

|||||

|

32. |

Наклона лба |

– |

– |

83° |

– |

|

GM/FH |

Профиля лба от g. |

– |

– |

74° |

– |

|

72. |

Общелицевой |

– |

– |

84° |

– |

|

73. |

Среднелицевой |

– |

– |

92° |

– |

|

74. |

Альвеолярной части |

– |

– |

68° |

– |

|

75. |

У. наклона нос. костей |

– |

– |

54° |

– |

|

75(1). |

Выступания носа |

28° |

– |

30° |

– |

|

77. |

Назомалярный |

129° |

145° |

141° |

– |

|

zm. |

Зигомаксиллярный |

– |

136° |

134° |

– |

|

Указатели: |

|||||

|

8/1. |

Черепной |

75,9 |

77,1 |

80,2 |

– |

|

17/1. |

Высотно-продольный |

– |

– |

71,4 |

– |

|

17/8. |

Высотно-поперечный |

– |

– |

89,0 |

– |

|

20/1. |

Высотно-прод. от p. |

– |

– |

62,6 |

– |

|

20/8. |

Высотно-попер. от p. |

– |

– |

78,1 |

– |

|

9/8. |

Лобно-поперечный |

70,3 |

68,3 |

66,4 |

– |

|

9/43. |

Фронто-малярный |

92,7 |

88,4 |

87,4 |

– |

|

40/5. |

Выступания лица |

– |

– |

100,0 |

– |

|

48/45. |

Верхнелицевой |

68,1 |

– |

49,6 |

– |

|

47/45. |

Общелицевой |

110,9 |

– |

– |

– |

|

52/51. |

Орбитный |

72,9 |

86,7 |

68,3 |

– |

|

54/55. |

Носовой |

40,1 |

41,0 |

48,1 |

– |

|

ss/sc. |

Симотический |

63,9 |

– |

46,7 |

– |

|

ms/mc. |

Максиллофронтальный |

36,1 |

– |

40,0 |

– |

|

ds/dc. |

Дакриальный |

– |

– |

62,4 |

– |

|

Нижняя челюсть: |

|||||

|

65. |

Мыщелковая ширина |

104,0 |

130,0 |

126,0 |

– |

|

66. |

Угловая ширина |

92,0 |

114,0 |

110,0 |

– |

|

67. |

Передняя ширина |

48,5 |

48,5 |

45,9 |

– |

|

69. |

Высота симфиза |

37,0 |

33,5 |

29,8 |

– |

|

69(1). |

Высота тела |

35,0 |

30,5 |

– |

– |

|

69(3). |

Толщина тела |

18,3 |

12,1 |

13,1 |

– |

|

71а. |

Наим. ширина ветви |

12,2 |

34,2 |

33,6 |

– |

|

С. |

У. выст. подбородка |

74° |

67° |

70° |

– |

Таблица 5. Краниологическая характеристика женских черепов из могильников Мор-тык I

Table 5. Craniological characteristics of female skulls from the Mortyk I burial ground

|

Признак по Мартину |

Мортык 1 |

Мортык 1 |

Мортык I |

Мортык I |

|

|

кург. 1, погр. 1, зап. скел. |

кург. 4, погр. 1, ниж. cкел. |

кург. 4, погр. 2, 2 яр, сев. скел. |

кург. 3, погр. 2 |

||

|

Признак |

Линейные: |

25–35 |

25–35 |

35–45 |

11 |

|

1. |

Продольный диаметр |

173,0 |

176,0 |

172,0 |

177,0 |

|

8. |

Поперечный д. |

139,0 |

135,0 |

133,0 |

148,0 |

|

17. |

Высотный д. |

127,0 |

115,0 |

122,0 |

– |

|

20. |

Ушная высота |

111,5 |

110,0 |

105,0 |

– |

|

5. |

Длина осн. черепа |

89,0 |

96,0 |

95,0 |

– |

|

9. |

Наим. ширина лба |

104,0 |

103,0 |

88,0 |

100,0 |

|

10. |

Наиб. ширина лба |

123,0 |

114,0 |

112,0 |

125,0 |

|

11. |

Шир. осн. черепа |

126,0 |

118,0 |

115,0 |

– |

|

12. |

Ширина затылка |

114,0 |

109,0 |

104,0 |

113,0 |

|

25. |

Сагиттальная дуга |

364,0 |

354,0 |

340,0 |

362,0 |

|

26. |

Лобная дуга |

128,0 |

128,0 |

107,0 |

120,0 |

|

27. |

Теменная дуга |

125,0 |

128,0 |

131,0 |

127,0 |

|

28. |

Затылочная дуга |

111,0 |

98,0 |

102,0 |

115,0 |

|

29. |

Лобная хорда |

108,0 |

109,0 |

96,0 |

105,0 |

|

30. |

Теменная хорда |

112,0 |

115,0 |

115,0 |

113,0 |

|

31. |

Затылочная хорда |

90,0 |

83,0 |

86,0 |

92,0 |

|

40. |

Длина осн. лица |

93,0 |

95,0 |

100,0 |

– |

|

43. |

Верхняя ширина лица |

108,0 |

107,0 |

105,0 |

106,0 |

|

45. |

Скуловой диаметр |

132,0 |

118,0 |

130,0 |

– |

|

46. |

Средняя ширина лица |

94,0 |

88,0 |

92,0 |

91,0 |

|

47. |

Полная высота лица |

108,0 |

111,0 |

107,0 |

102,0 |

|

48. |

Верхняя высота лица |

66,0 |

73,0 |

66,0 |

64,5 |

|

51. |

Ширина орбиты |

43,6 |

44,6 |

41,9 |

43,1 |

|

51а. |

Ширина орбиты от d. |

40,5 |

42,4 |

39,3 |

39,4 |

|

52. |

Высота орбиты |

34,7 |

35,5 |

28,4 |

32,6 |

|

54. |

Ширина носа |

23,6 |

22,3 |

24,1 |

24,3 |

|

55. |

Высота носа |

45,4 |

50,5 |

47,5 |

45,3 |

|

60. |

Длина. альвеол. дуги |

52,0 |

52,2 |

56,0 |

51,2 |

|

61. |

Шир. альвеол. дуги |

59,1 |

59,3 |

61,0 |

62,3 |

|

62. |

Длина неба |

44,3 |

43,3 |

48,3 |

42,1 |

|

63. |

Ширина неба |

38,7 |

35,7 |

40,1 |

38,6 |

|

sc. |

Симотическая ширина |

4,7 |

10,2 |

8,1 |

9,0 |

|

ss. |

Симотическая высота |

2,6 |

4,4 |

5,6 |

3,2 |

|

mc. |

Максиллофр. ширина |

17,9 |

19,3 |

17,5 |

21,3 |

|

ms. |

Максиллофр. высота |

4,2 |

8,3 |

6,7 |

5,5 |

|

dc. |

Дакриальная ширина |

21,3 |

20,3 |

22,0 |

– |

|

ds. |

Дакриальная высота |

9,1 |

11,0 |

9,6 |

– |

|

FC. |

Глуб. клыковой ямки |

4,8 |

4,5 |

6,8 |

1,9 |

|

Угловые: |

|||||

|

32. |

Наклона лба |

90° |

79° |

83° |

– |

|

GM/FH |

Профиля лба от g. |

83° |

76° |

74° |

– |

|

72. |

Общелицевой |

78° |

88° |

78° |

– |

|

73. |

Среднелицевой |

87° |

97° |

76° |

– |

|

74. |

Альвеолярной части |

66° |

73° |

61° |

– |

|

75(1). |

Выступания носа |

29° |

18° |

28° |

– |

|

77. |

Назомалярный |

146° |

129° |

146° |

139° |

|

zm. |

Зигомаксиллярный |

125° |

125° |

134° |

128° |

Окончание таблицы 5

End of Table 5

|

Признак по Мартину |

Мортык 1 |

Мортык 1 |

Мортык I |

Мортык I |

|

|

кург. 1, погр. 1, зап. скел. |

кург. 4, погр. 1, ниж. cкел. |

кург. 4, погр. 2, 2 яр, сев. скел. |

кург. 3, погр. 2 |

||

|

Указатели: |

|||||

|

8/1. |

Черепной |

80,3 |

76,7 |

77,3 |

83,6 |

|

17/1. |

Высотно-продольный |

73,4 |

65,3 |

70,9 |

– |

|

17/8. |

Высотно-поперечный |

91,4 |

85,2 |

91,7 |

– |

|

20/1. |

Высотно-прод. от p. |

64,5 |

62,5 |

61,0 |

– |

|

20/8. |

Высотно-попер. от p. |

80,2 |

81,5 |

78,9 |

– |

|

9/8. |

Лобно-поперечный |

74,8 |

76,3 |

66,2 |

67,6 |

|

9/43. |

Фронто-малярный |

96,3 |

96,3 |

83,8 |

94,3 |

|

40/5. |

Выступания лица |

104,5 |

99,0 |

105,3 |

– |

|

48/45. |

Верхнелицевой |

50,0 |

61,9 |

50,8 |

– |

|

52/51. |

Орбитный |

79,6 |

79,6 |

67,8 |

75,6 |

|

54/55. |

Носовой |

52,0 |

44,2 |

50,7 |

53,6 |

|

ss/sc. |

Симотический |

55,3 |

43,1 |

69,1 |

35,6 |

|

ms/mc. |

Максиллофронтальный |

23,5 |

43,0 |

38,3 |

25,8 |

|

ds/dc. |

Дакриальный |

42,7 |

54,2 |

43,6 |

– |

|

Нижняя челюсть: |

|||||

|

65. |

Мыщелковая ширина |

116,0 |

101,0 |

– |

– |

|

66. |

Угловая ширина |

101,0 |

87,5 |

– |

– |

|

67. |

Передняя ширина |

45,0 |

49,1 |

45,3 |

– |

|

69. |

Высота симфиза |

32,2 |

29,6 |

– |

– |

|

69(1). |

Высота тела |

28,7 |

29,5 |

31,5 |

– |

|

69(3). |

Толщина тела |

11,5 |

11,7 |

11,7 |

– |

|

71а. |

Наим. ширина ветви |

33,1 |

36,0 |

29,7 |

– |

|

С. |

У. выст. подбородка |

72° |

60° |

– |

– |

Таблица 6. Индивидуальные остеометрические данные скелетов могильника Мортык I Table 6. Individual osteometric data of Mortyk I burial ground

|

ед d о с Q-^ d ф с £ d ф Е £ |

S S 5 « |

Й О Е d Е Й О Е & Е & |

|

d ф Е rd я ^ п с-t ГД d ф Е Я d Е t |

3 Е S Г S |

и о Е d Е й Е d Е й Е & Е Е |

|

о ю & Е я" су 1 |

1 |

cd Е О | И В В Й |

|

СО S ед |

О S ГД |

чо" |

40 |

се" ед |

о |

чо" чо |

оч" чо |

ГД ед |

о чо" ГД ед |

О^ ед |

о" |

п |

п |

сю оо" |

||

|

о_ 5 |

о_ чо" чо |

СД |

ед ед |

О^ |

о оо" |

2 |

40 оо" |

|||||||||

|

О СП |

Оч сд |

о, in" |

о^ in |

со оч" |

1П |

о^ |

о чо |

сю сю" |

<п ед ед |

<п ед |

о^ m |

о |

о_ |

чо" |

||

|

оп оо" о ел |

о ГД о СП |

о^ |

о_ in |

ед |

о^ |

CD оо" |

о гп чо |

сю сю" |

О; ед ед |

О чо" СД |

о^ ее |

•до" |

о. |

Г^" |

||

|

<о ГД m |

о^ ее |

ГД |

о чо" ■п |

о^ сд |

о^ чо" |

оо" |

о ед 40 |

сю сю" |

1 |

1 |

||||||

|

<о СП |

о^ о СП |

9 |

о |

CD ед |

о^ чо" |

CD^ оч" |

о d чо |

о сь" |

1 |

о^ ее |

1 |

|||||

|

ГП ел |

CD СП СП |

о" in |

о |

ед |

сь" |

о |

о^ |

сь cd" ГД |

1 |

о ГД |

V |

1 |

||||

|

со 9 ел |

О' оч" |

<П |

чо |

ед |

сь |

о" |

о" 00 |

до о" ед |

н |

1 |

ГД |

о СД |

ГД |

|||

|

ел ел |

СД СП |

о, сд |

о^ ею до |

о, сд |

ог сь" |

Ог ею до |

о ел |

о" ед |

о у « я я |

ед |

ее ГД |

о_ ед" |

о оо" |

о^ |

||

|

сд" (Л СП |

С<Г г-1 СП |

о СД |

о Ch" чо |

■п ед |

•п Ch |

о оо" чо |

о |

in о" ГД |

п |

чо" ГД |

оч" ед |

Оп |

CD оо" |

о. |

Е; оо" |

|

|

сд чо |

ее" ед |

Ch |

о" |

чо" |

о_ ГД |

оч" ед |

оо" |

ед" |

оо" |

|||||||

|

о СП о |

со Чо" 40 |

Чо" ед |

Ch |

о^ |

чо" |

о" до ГД |

ГД |

<о |

о оо" |

о_ ее" |

оо" |

|||||

|

1 |

||||||||||||||||

|

ГД ед |

5 е; |

о Оч" |

о ГД |

ол |

00 оо" |

|||||||||||

|

cd Я ю Я cd К |

cd Я Я 1 я Е С |

я Я Г) м Й я 3 |

^ я я я я d я в |

^ S Е d Ё ю я cd к |

^ Я Е d Ё i я cd К |

^ cd я ^ о i я cd к |

5 я Е d g-0 |

Я о я я о 5Я я 8 |

cd Я Я 1 to я cd |

cd Я Я Е Е Е О Я я е |

h о о я & о S Я cd К |

-4 cd я Е 3 cd Я Е d я о 1=1 |

cd Я Е 3 cd Я Е Н Я cd о |

Я о я я о ф- |

||

|

ГД |

СП |

чо |

r^ |

ед |

ее |

ед се |

||||||||||

s CJ О И

К я и 1 о ел" ГД ее" се" о СД о" ГД cd Я i у о^ СП се" се 40^ ед Л я ss С о п 1 1 ед о" ГД СД о^ о. о^ чо" 40, оо" се" ф_ Ch сд" сд чо" ГД сю" ГД о^ ГД ее о_ о^ чо" 2 чо" Г} о_ оо" ее сд сп О^ оч о чо" ГД о чо" ГД о^ СП ее оч ГД о^ чо" <о се" eq о чо" се се^ Ch" сд о_ Ch" ед CD сю" ГД оп СП о_ о^ од О, СП СП о СП СП 00 сд о_ ед о о" ГД ГД Ог ее о ее о сд СП о^ сд" оч Ch" <О сд" чо о_ СП сд g" in" СД Ch 40" ГД о^ g" ГД ГД Оп о" Оп ед" О_ ею" 9 о^ чо" СП ГД оч" О ГД о ее" ГД о о" о СД о^ оо" о СП оо" ГД S о" гд ГД 9 5 сч" V 9" ГД 00 ГД сю" ГД о, ед" о^ о^ оо" °\ чо Оп о 40^ оо" ГД Оч" о 1 □ч 0ч ГД Ch" ei о о чо" Ch" 9 cd я я ю я cd К cd Я Я Е Е Е О Я я е Q О Я к ф S я cd X # я Е 3 cd Я Е Я cd .U ^ cd я Е S cd Я Е d я о с Я н о я я о & я 8 cd Я Я Е cd Г) я cd я Е d § о я н о я я о я. я и cd h О и ^ о 5 cd Я Я Он я а d о S СД се 1—1 СД ед се чо ^ ГД Продолжение таблицы 6 ГЧ о. о с X я о_ 40 СЧ о сч' сч 1 сч СЧ о" СП ел" сч 00 1 40 сч" 04 чо" °Y 04" о_ ГП СП 1 о" СЧ о 04 о" СП сч' СЧ 1 сч' 40 °°г сч ■о О о о о о о о ТС 40 ^ ОЛ о о о О о о о о о & G СП сч СЧ 00 сч сч оо 4О" 04 оо" 40 о сч СП СП 40* СЧ СЧ СП сч 40 о сп сч я о а X X И О X О, о 04 40 40* СЧ сч оо" сч СП сч о" 00 о" 04 о" сч" 00 40 оС О,' СП «п сч 04" сч о" сч оо" сч сч" сч 0" 40" 40 ^ оо" СЧ 04" В. & £ й 04" о 04" О 40" сч сч о" СП чэ" сч оо" о сч 00 04 9 о" 9 сч о" сч 04" сч сч 0" 40 сч" 04" d. о с О X О О сч СЧ сч сч оо" сч 40" сч 00 сп" 04 сч" °\ сч" 04 СП 04" ОЛ сч СП оо" 40 оо" чо сч сч сч" СП сч 4О" 04" 40 °\ 40^ Ol" с. ё О сч о сч о. оо" сч сч оГ сч 40 сч сч" 00 си" 04 СП оС 00 04" о^ СП 04" 40 04" 1 я о с о X ю СЧ 00 СП оо" сч оС сч сч" СП о д сч" сч" СЧ m о" 00 СП ГП 04' СЧ ОГ1 04" сч 04 СП 00 04 сч" 00 СЧ СП с. & я с й й CJ 0 И 04" СП 40" сП 40' сч СП сч 04 о" 00 г^ сч ГЧ и X о 8 о 8 8 СП СП сч 40" 04 о оо чо" 04 40^ оо" 04^ СЧ я ю О' СП ос 9 04" сч сч 8 сч 40" 04" m сч £ S X d X и CD о CD О' СП о" СП О' НС) СП о о" СП О о" 04 о^ оо" 04 <сГ 00 СЧ 3 и о^ СП о 40" О' ■С) оо" сч Ог сч 1Г> 1П)" СП о 40" СЧ О сч" оо О' 1Г-" СЧг сп" 04 04" ГЧ с. о а в S о X 9 О^ к" сч ИГ)" с. & В О СЧ* 04 о оо 00 00 сч* сп оо" СЧ СП о" m 04 о 00 сч^ V4 04 04" О' о" 00 40" о" сп сч 40" СП СЧ $ *П 40" 40 00 оо" с. о G я i—l В d X 1 1 X X о ю CD 8-О с и о Я 8 О и cd Я Я i ю Я 05 К cd я я X ч § 8 ю О с$ Я Я Ян Я a х В 1 3 Я Ч я. ч н Я cd и cd Я ч cd в cd я о к 1 я Ч cd я о я я X Я m g я ч н о Я X я m cd 01 Я cd Я Ч § о я X 5Я 3 & О я я 3 1 я я у Я я я. я й я я Я н Q О я м я U cd 3 И г*1 cd Я Я Я Ч § S to 0 я я о X я. я a <0 я cd к Я я и я Ян я □ ко я cd Щ cd я Ян ч н я cd и cd я Ч я в я я о к н о я я £ cd X 4 cd и ^ о ^ cd Я ti Я о К cd Я Ч Я о я ч 8 о 3 X cd К Я Я я X я й я я я н о я X я id 3 И X id р- ы в к X X 6 СЧ сч 40 04 О 00 S 04 сч 00 40 00 04 cd 00 cd 04 о cd 00 "ей 04 g о 1 00 СП о о о [^ сч о_ СЧ <5 сч О m О о <л о сч сч 04 о о со сч — О сч ■о 04 о о 1 сч сч о 1 40 40 н н П я Ян (0 ю И Ч Я 00 U Я S М Ч 8 8 S я О ю Я Я. Я m я 3 3 сч сч 1—1 Окончание таблицы 6 End of Table 6

Список литературы Палеоантропологическая характеристика раннесарматского населения бассейна реки Эмба по данным из могильника Мортык I

- Алексеев В. П., Дебец Г. Ф., 1964. Краниометрия: Методика антропологических исследований. М. : Наука. 128 с.

- Багашев А. Н., 2017. Антропология Западной Сибири. Новосибирск : Наука. 408 с.

- Багашев А. Н., 2000. Палеоантропология Западной Сибири: Лесостепь в эпоху раннего железа. Новосибирск : Наука. 374 с.

- Бейсенов А. З., Исмагулова А. О., Китов Е. П., Китова А. О., 2015. Население Центрального Казахстана в I тысячелетии до н.э. Алматы : Институт археологии им. А.Х. Маргулана. 170 с.

- Бейсенов А. З, Китов Е. П., 2014. Могильник тасмолинской культуры Талды II в Центральном Казахстане (краниологический анализ) // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 4, История, № 4 (28). С. 71–85. DOI: https://dx.doi.org/10.15688/jvolsu4.2014.4.7.

- Богданова В. И., Радзюн А. Б., 1991. Палеоантропологические материалы гунно-сарматского времени из Центральной Тувы // Новые коллекции и исследования по антропологии и археологии. Сборник музея антропологии и этнографии. Вып. XLIV. СПб. : Наука. С. 55–100.

- Бужилова А. П., 1998. Программа фиксации индикаторов механического стресса, связанного с верховой ездой // Историческая экология человека. Методика биологических исследований. М. : ИА РАН. С. 169–174.

- Бужилова А. П., 2005. Homo sapiens: История болезни. М. : Языки славянской культуры. 320 с.

- Бужилова А. П. 2008. К вопросу о распространении традиции верховой езды: анализ антропологических источников // OPUS: Междисциплинарные исследования в археологии. Т. 6. С. 110–120.

- Великанова М. С., 1975. Палеоантропология Прутско-Днестровского междуречья. М. : Наука. 284 с.

- Гинзбург В. В., 1956. Древнее население Восточных и Центральных районов Казахской ССР по антропологическим данным // Труды ИЭ АН СССР. Т. XXXIII. М. : Изд-во АН СССР. С. 238–298.

- Гинзбург В. В., 1961. К антропологии ранних кочевников Восточного Казахстана (черепа V–IV вв. до н.э. из могильника Усть-Буконь) // Антропологический сборник. № 3. М. : Наука. С. 82–97.

- Гинзбург В. В., Трофимова Т. А., 1972. Палеоантропология Средней Азии. М. : Наука. 371 с.

- Гончаров И. А., Гончарова Н. Н., 2016. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 2015663150 Российская Федерация. Программа MultiCan для анализа многомерных массивов данных с использованием статистик выборок и параметров генеральной совокупности (MultiCan). № 2016610803 ; заявл. 24.11.2015 ; опубл. 19.01.2016. 1 с.

- Григорьев А. П., Купцова Л. В., 2020. Антропологические материалы раннего железного века из курганного могильника у с. Самородово в Оренбуржье // Маргулановские чтения – 2020 : материалы Междунар. археол. науч.-практ. конф. Алматы : Хикари. С. 135–142.

- Дебец Г. Ф., 1964. Опыт определения веса живых людей по размерам длинных костей // Труды VII Международного конгресса антропологических и этнографических наук. М. : Наука. 11 с.

- Зиневич Г. П., 1967. Очерки палеоантропологии Украины. Киев : Наукова Думка. 240 с.

- Итина М. А., Яблонский Л. Т., 1997. Саки нижней Сырдарьи (по материалам могильника Южный Тагискен). М. : РОССПЭН. 187 с.

- Китов Е. П., Бейсенов А. З., 2015. Первые краниологические данные памятников коргантасского типа Центрального Казахстана // Вестник Челябинского государственного университета. История. Вып. 64. № 14 (369). С. 16–28.

- Китов Е. П., Мамедов А. М., 2014. Кочевое население Западного Казахстана в раннем железном веке. Астана : Издательская группа ФИА им. А.Х. Маргулана в г. Астана. 352 с.

- Китов Е. П., Тур С. С., Иванов С. С., 2019. Палеоантропология сакских культур Притяншанья (VIII – 1-я половина II в. до н.э.). Алматы : Хикари. 300 с.

- Козинцев А. Г., 1977. Антропологический состав и происхождение населения тагарской культуры. Л. : Наука. 142 с.

- Кондукторова Т. С., 1972. Антропология древнего населения Украины. М. : МГУ. 155 с.

- Мамонова Н. Н., 1986. Опыт применения таблиц В.В. Бунака при разработке остеометрических материалов // Проблемы эволюционной морфологии человека и его рас. М. : Наука. С. 21–33.

- Медникова М. Б., 1998. Описательная программа балловой оценки степени развития рельефа длинных костей // Историческая экология человека. Методика биологических исследований. М. : ИА РАН. С. 161–165.

- Пежемский Д. В., 2011. Изменчивость продольных размеров трубчатых костей человека и возможности реконструкции телосложения : дис. ... канд. биол. наук. М. 326 с.

- Ражев Д. И., 2009. Биоантропология населения саргатской общности. Екатеринбург : УрО РАН. 492 с.

- Ражев Д. И., 1996. Комплекс остеологических признаков всадников // Новое в археологии Южного Урала. Челябинск : Рифей. С. 251–258.

- Рохлин Д. Г., 1965. Болезни древних людей. М. ; Л. : Наука. 304 с.

- Рыкун М. П., 2013. Палеоантропология Верхнего Приобья эпохи раннего железа (по материалам каменской культуры). Барнаул : Изд-во Алтайского университета. 283 с.

- Смаилов Ж. Е., Книссарин Б. А., Хасенова Б. М., Ганиева А. С. 2005. Отчет по теме: Археологическое изучение территории освоения CNPC «Актобемунайгаз» (газопровод Жанажол-Кенкияк) Мугоджарский район Актюнской области. Т. 3 // Архив Института археологии им. А.Х. Маргулана. Ф. 2. Д. 2680. 297 с.

- Трофимова Т. А., 1963. Приаральские саки (Краниологический очерк) // Полевые исследования Хорезмийской экспедиции в 1958–1961 гг. : материалы Хорезмской экспедиции. Вып. 6. М. : Наука. С. 221–247.

- Фризен С. Ю., 2010. Остеологические (палеоантропологические) материалы из могильника Прохоровка // Яблонский Л.Т. Прохоровка: у истоков сарматской археологии. Материалы и исследования по археологии России. М. : Таус. С. 313–323.

- Фризен С. Ю., 2011. Остеологические материалы савромато-раннесарматского времени из могильников покровского микрорайона // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Т. 13, № 3. С. 276–279.

- Чикишева Т. А., 2012. Динамика антропологической дифференциации населения юга Западной Сибири в эпохи неолита-раннего железа. Новосибирск : Изд-во ИАЭТ СО РАН. 468 с.

- Чикишева Т. А., 2008. К вопросу о формировании антропологического состава ранних кочевников Тувы

- // Археология, этнография и антропология Евразии. № 4. С. 120–139.

- Чикишева Т. А., 2003. Население горного Алтая в эпоху раннего железа по данным антропологии // Население

- Горного Алтая в эпоху раннего железа как этнокультурный феномен: происхождение, генезис, истори-

- ческие судьбы (по данным археологии, антропологии, генетики). Новосибирск : Изд-во СО РАН. С. 63–120.

- Beisenov A., Kitov E., 2015. Craniological Materials from Burials of Second Half of the I Millennium BC in Central

- Khazakstan // Ancient Cultures of the Nothern Area of China, Mongolia and Baikalian Siberia. Huh-Hoto :

- Scientific press. P. 585–591.

- Ćikiševa T.A., 2010. Die paläoantropologischen Materialien // Cugunov K., Parzinger H., Nagler A. Der

- skythenzeitliche Fursten kurgan Arzan 2 in Tuva. Archaologie in Eurasien. Band 26. Mainz : Verlag Philipp

- von Zabern. 330 p.

- [Хань Кансинь], 1993. [Расово-антропологическое исследование

- древнего населения на Шёлковом пути]. Урумчи : Народное издательство Синьцзяна. 426 с. (на кит. яз.).

- [Хань Кансинь], 2010. [Исследование древних рас на Шёлковом пути]. Урум-

- чи : Народное издательство Синьцзяна. 532 с. (на кит. яз.).

- [Хань Кансинь, Тань Цзинцзэ, Чжан Фань], 2005.

- [Расовые исследования древнего населения Северо-Западного региона Китая]. Шанхай : Изд-во Фу-

- даньского университета. 293 c. (на кит. яз.).

- [Синьцзян Чауху], 1999. [Отчет о раскопках

- крупного родового могильника]. Пекин : Восток. 416 с. (на кит. яз.).