Палеоантропологические материалы из пещеры страшной в Горном Алтае в контексте одонтологической дифференциации населения Сибири эпохи камня

Автор: Зубова А.В., Кривошапкин А.И., Шалагина А.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология и палеогенетика

Статья в выпуске: 3 т.45, 2017 года.

Бесплатный доступ

В работе обсуждаются одонтологические находки, обнаруженные в 1989 г. при раскопках пещеры Страшной в северо-западной части Горного Алтая. Слой 31а, на уровне которого они залегали, относится к верхнему палеолиту и имеет дату 19 150 ± 80 л.н. Но в связи со спецификой формирования отложений на пристенных участках пещеры, где найдены зубы, последние могут быть как более ранними, так и более поздними. Основной целью работы стало выяснение степени биологической преемственности между верхнепалеолитическим и неолитическим населением Алтае-Саянского региона с учетом возможной поздней датировки находок из пещеры Страшной. Поскольку стратиграфическое положение рассматриваемых зубов неоднозначно, они сопоставлялись и с палеолитическими, и с неолитическими находками из южной части Западной Сибири. Полученные результаты продемонстрировали высокую степень сходства по морфологическим характеристикам зубов из пещеры Страшной с верхнепалеолитическими со стоянок Мальта, Лиственка, Афонтова Гора II. Это позволило включить территорию Горного Алтая в ареал южно-сибирского верхнепалеолитического очага одонтологического морфогенеза, выделенного по материалам последних трех стоянок. По некоторым характеристикам было также зафиксировано сходство между ребенком, погребенным в пещере Страшной, и носителями кузнецко-алтайской и большемысской археологических культур неолита - энеолита Алтае-Саянского нагорья, что может свидетельствовать о длительном сохранении в регионе автохтонных недифференцированных морфологических комплексов эпохи палеолита.

Верхний палеолит, неолит, пещера страшная, одонтология, южно-сибирский верхнепалеолитический одонтологический комплекс

Короткий адрес: https://sciup.org/145145819

IDR: 145145819 | УДК: 572.77 | DOI: 10.17746/1563-0102.2017.45.3.136-145

Текст научной статьи Палеоантропологические материалы из пещеры страшной в Горном Алтае в контексте одонтологической дифференциации населения Сибири эпохи камня

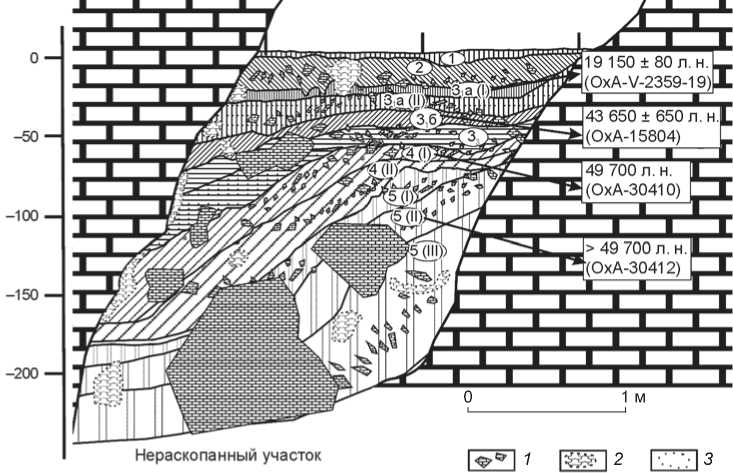

Пещера Страшная расположена на Северо-Западном Алтае в среднем течении р. Ини, в бассейне р. Чарыш. Начиная с 1966 г. на памятнике несколько раз проводились раскопки [Окладников и др., 1973; Derevianko, Zenin, 1997; Зенин, Кандыба, 2006; Криво-шапкин и др., 2015] и был накоплен богатый археологический и фаунистический материал. В стратиграфическом разрезе (рис. 1) выделено 13 литологических слоев общей мощностью ок. 10 м. Верхние слои 1, 2 относятся к голоцену, нижележащие 3–13 – к плейстоцену; стратиграфические подразделения 11–13 в основании разреза стерильны в археологическом отношении [Зенин, Ульянов, 2007].

Пещера Страшная вошла во многие работы как опорный памятник в изучении среднего и начала верхнего палеолита на территории Алтая [Derevianko, Zenin, 1997; Рыбин, Колобова, 2009]. Для ее среднепалеолитических комплексов (слои 5–10) характерно радиальное расщепление с присутствием яркого леваллуазского компонента и отдельных признаков пластинчатого расщепления, представленного в основном конечными продуктами. Орудийный набор включает скребла, зубчато-выемчатые изделия, сколы с нерегулярной ретушью. В верхнепалеолитических отложениях пещеры Страшной (слои 3, 4) представлено несколько культурно-хронологических эпизодов заселения стоянки [Кривошапкин, Зенин, Шалагина, 2014]. Истоки одного комплекса связаны с индустрией среднего палеолита. Для него характерны дисковидное и леваллуазское отщеповое расщепление, преобладание в орудийном наборе скребел и зубчатовыемчатых форм. Другой комплекс соотносится с носителями кара-бомовской ранневерхнепалеолитической традиции (пластинчатое расщепление). Еще один эпизод посещения пещеры связан с развитым этапом верхнего палеолита и представлен мелкопластинчатым расщеплением и костяным инвентарем.

В 1989 г. на участке, прилегающем к северо-восточной стене пещеры, в слое 31а обнаружено восемь зубов ребенка и фрагмент дистального отдела плечевой кости взрослого человека. Первоначальное обследование этих находок было проведено Б. Виолой. Он определил возраст ребенка и принадлежность к виду Homo sapiens , отметив наличие у зубов значительного количества пле-зиоморфных характеристик [Viola, 2009, p. 197]. Детального сопоставления морфологии находок из пещеры Страшной с материалами других верхнепалеолитических стоянок на территории Сибири тогда не проводилось, поскольку не было установлено четкого стратиграфического контекста этих находок [Ibid.].

Слой 31а, с которым ассоциируют обнаруженные антропологические останки, относится к верхнепалеолитическому времени, для него получена дата 19 150 ± 80 л.н. (OxA-V-2359-19) [Деревянко и др., 2015, с. 10]. Однако с учетом специфических условий осадконакопления на участке пещеры, прилегающем к стене с положительным наклоном [Зенин, 1998, с. 98–99], эти находки могут иметь как более молодой [Кривошапкин, Зенин, Шалагина, 2014], так и более древний возраст. На данный момент они предположительно являются самыми ранними останками Homo sapiens sapiens на территории Алтая. Однако, даже

Рис. 1. Схема стратиграфического разреза в пещере Страшной.

1 – обломки, глыбы; 2 – кротовина; 3 – нарушение слоя.

если позднее будет доказана принадлежность зубов из пещеры Страшной к постпалеолитическому времени, это не снизит их значимости для реконструкции популяционной истории юга Западно-Сибирского региона. Наиболее ранние неолитические одонтологические находки здесь датируются второй половиной VII – началом VI тыс. до н.э. [Молодин, 2001, с. 115], тогда как самый поздний из всех западно-сибирских верхнепалеолитических образцов – нижняя челюсть со стоянки Лиственка – был обнаружен в слое, датируемом в пределах 13 910 ± 400 ÷ 13 100 ± 410 л.н. [Халдеева и др., 2016]. Между ними имеется временной хиатус ок. 6 000 лет, на протяжении которых отсутствует возможность объективно оценивать степень биологической преемственности между популяциями, населявшими территорию Алтае-Саянского региона. При подтверждении вероятной поздней датировки рассматриваемых находок, они позволят частично ликвидировать этот пробел.

Основная задача настоящего исследования – детальный морфологический анализ зубов из пещеры Страшной и определение степени их сходства с неолитическими, верхне- и среднепалеолитическими находками с территории Сибири и Алтая.

Материалы

Обсуждаемые находки представлены молочными нижними левыми клыком и двумя молярами, постоянными нижними левыми резцом, клыком, первым премоляром, нижним вторым моляром и верхним левым вторым премоляром. Все зубы принадлежали одному ребенку 7–9 лет [Viola, 2009, p. 197]. Молочные зубы сильно стерты, на них фиксируются следы эрозии, трещины, царапины, посмертные утраты эмали. Постоянные зубы почти все представлены непрорезавшимися закладками хорошей сохранности. При жизни индивида полностью прорезался только нижний второй резец. Первоначально данный зуб был определен как верхний [Ibid., p. 183]. Однако заметная мезио-дистальная упло-щенность корня, на котором, несмотря на повреждения, различима дистальная борозда, долотообразная форма узкой высокой коронки, уплощенной в мезиальной норме, скошенность режущего края в дистальную сторону, более высокое положение мезиального угла коронки, по сравнению с дистальным, и наличие зубцов на режущем крае противоречат этому определению.

Методы

Зубы были обследованы по расширенной программе (табл. 1), включающей стандартные наборы признаков, используемые ASUDAS [Turner, Nichol, Scott,

1991] и российской одонтологической школой [Зубов, 1968, 2006], полное описание одонтоглифического узора коронок заклыковых зубов [Зубов, Халдеева, 1989], специализированные признаки неандертальского комплекса [Bailey, 2002] и т.н. маркеры архаики – пле-зиоморфные признаки, маркирующие связь между

Таблица 1. Шкалы учета одонтологических признаков

Морфологическая характеристика находок

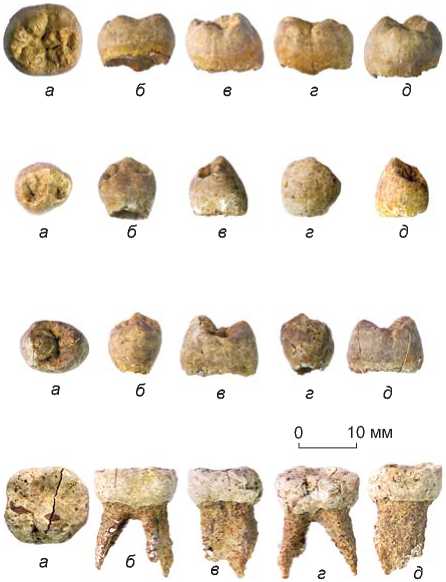

Постоянный верхний левый второй премоляр (рис. 2, 3). Вестибулярный бугорок коронки крупнее лингвального, но они сопоставимы по размеру. На каждом отчетливо выделяются мезиальный, дистальный и центральный сегменты, борозды 1ра и 2ра, 1pr, и 2pr. На параконусе борозды не впадают в межбу- горковую фиссуру II, а соединяются дополнительной бороздкой третьего порядка в изолированный трирадиус, выделяющий вершину бугорка. На протоконусе борозды второго порядка образуют дирадиус, впадающий в межбугорковую фиссуру. В структуре коронки имеются элементы сильно редуцированного метаконуса с зачаточными элементами 1me и 2me. На протоконусе присутствует борозда 3pr, выделяющая дополнительный мезиальный бугорок. С дистальной стороны аналогичный дополнительный бугорок сформирован фиссурой II и бороздой 2me. Размеры коронки (табл. 2) очень большие, превышающие средние показатели верхних премоляров в современных популяциях [Зубов, Халдеева, 1993, прил., табл. 3]. Ближайшими аналогами являются премоляры индивида Сунгирь 2.

Постоянный нижний левый второй резец (рис. 3, 4 ). Характеризуется выраженной лингвальной лопатообразностью (табл. 3) и очень слабым присутствием вестибулярных краевых гребней. Эмаль базального отдела коронки разрушена. Мезио-дисталь-ный диаметр коронки очень большой (см. табл. 2). Ближайшие аналогии он находит на верхнепалеолитических образцах из Западной Европы (Ляшу, Ле-Руа, Пагличчи-12) и европейской части России (Сунгирь 3), но нужно отметить, что на памятниках Виндия,

Рис. 2. Одонтологические находки из пещеры Страшной. 1 – постоянный левый M2; 2 – постоянный левый P1; 3 – постоянный левый P2; 4 – молочный левый m2.

a – окклюзальная норма, б – лингвальная, в – мезиальная, г – вестибулярная (буккальная), д – дистальная.

Таблица 2. Метрические характеристики зубов из пещеры Страшной и верхнепалеолитических одонтологических находок с территории Сибири

|

Показатель |

ГО CQ О 1- = У |

05 05 |

СМ 05 05 |

ГО ГО со 1— о |

К ГО 05 1-о |

|

MD cor P2 |

– |

– |

– |

– |

7,3 |

|

VL cor P2 |

– |

– |

– |

– |

11,3 |

|

MD cor I2 |

– |

– |

– |

– |

6,8 |

|

MD cor Cн |

– |

– |

– |

– |

7,6 |

|

VL cor Cн |

– |

– |

– |

– |

8,5 |

|

MD cor P1 |

– |

– |

– |

– |

8,3 |

|

VL cor P1 |

– |

– |

– |

– |

8,7 |

|

MD cor M2 |

11,7 |

– |

– |

– |

12,8 |

|

VL cor M2 |

10,8 |

– |

– |

– |

11,7 |

|

MD cor m1 |

– |

8,5 |

8,4 |

9,5 |

10 |

|

VL cor m1 |

– |

7,8 |

7,1 |

7,1 |

8 |

|

MD cor m2 |

– |

9,7 |

10,8 |

10,9 |

11,6 |

|

VL cor m2 |

– |

8,4 |

8,7 |

9,5 |

10,1 |

|

MD cor cн |

– |

– |

6,2 |

6,8 |

7 |

|

VL cor cн |

– |

– |

5,5 |

5,5 |

6,5 |

Рис. 3. Одонтологические находки из пещеры Страшной.

1 – молочный левый m1; 2 – постоянный нижний левый С; 3 – молочный нижний левый С; 4 – постоянный левый I2. а–д – см. рис. 2.

д

Пржедмость, Грот Детей, Ле-Руа встречаются и более крупные экземпляры [Voisin et al., 2012].

Постоянный нижний левый клык (рис. 3, 2 ). Характеризуется выраженной лопатообразностью, наличием дополнительного дистального гребня (см. табл. 3). В базальной части хорошо развит лингвальный бугорок. Зуб, как и оба предыдущих, крупный (см. табл. 2). Ближайшие аналоги известны на территории Западной Европы и Северной Африки (Арен Кандид, Ляшу, Тафораль) [Ibid.].

Постоянный нижний левый первый премоляр (см. рис. 2, 2). Коронка асимметричной формы с расширенным талонидом, в составе которого присутствует гипоконид и элементы энтоконида. Метаконид расположен по центральной оси коронки, он чуть ниже прото-конида, их соединяет трансверсальный гребень, частично прерванный межбугорковой фиссурой II. По шкале А.А. Зубова степень дифференциации коронки в наибольшей степени соответствует баллу 4, поскольку на лингвальном бугорке присутствует элемент собственной вершины. Одонтоглифический узор представлен межбугорковыми фиссурами I и II, разделяющими гипо- конид и протоконид с одной стороны, протоконид и метаконид – с другой. Фиссуры III–V в зачаточном состоянии, они выходят из бассейна талонида, но не достигают краев коронки. В мезиальном отделе отчетливо выражены борозды второго порядка 1med и 1prd, в средней части присутствует 2prd, ограничивающая трансверсальный гребень с дистальной стороны. Бассейны тригонида и талонида глубокие и протяженные. На вестибулярной стороне коронки отмечено выступание цингулюма и наличие умеренно выраженного мезиального краевого гребня. В месте его слияния с цингулюмом присутствует небольшая ямка, что крайне необычно для современных представителей вида Homo sapiens. Коронка зуба очень крупная (см. табл. 2), превышающая размеры нижних первых премоляров не только в современных, но и в верхнепалеолитических популяциях [Зубов, Хал-деева, 1993; Voisin et al., 2012].

Постоянный нижний левый второй моляр (см. рис. 2, 1 ). Коронка имеет овальную форму, состоит из шести бугорков. На лингвальной стороне расположены метаконид и энтоконид, на вестибулярной – про-токонид, гипоконид и крупный гипоконулид. Шестой бугорок находится в центре дистальной стороны коронки, практически на продолжении ее продольной оси. Все бугорки имеют высокие вершины, наклоненные к центру коронки. На вестибулярной поверхности наблюдается заметное выступание цингулюма и присутствие протостилида в виде цингулярного зубца, отходящего от вестибулярной борозды. В мезиальном отделе расположена крупная передняя ямка, сформированная бороздами 1prd и 1’med. На метакониде присутствует элемент tami. Узор коронки – «Х»; дистальный и средний гребень тригонида, коленчатая складка метаконида отсутствуют (см. табл. 3). Одонтоглифический комплекс представлен полным набором межбугорковых фиссур I–VI, бороздами 1 и 2 метаконида, протоко-нида, гипоконида, энтоконида и гипоконулида. Также отмечен элемент 3med и бороздки 2’med, 4hyd и 4hld. Последние две вместе с фиссурой V выделяют фрагменты осевых гребней гипоконида и гипоконулида, прилежащие к центральной ямке, в самостоятельный бугорок. Вторая борозда метаконида впадает в фиссуру II, что типично для вторых моляров различных восточных и западных групп, а первая – в фиссуру I ниже, чем 1prd, демонстрируя нейтральное для таксономической классификации соотношение (тип 2). Коронка зуба очень крупная, ее размеры приходятся на верхние пределы изменчивости верхнепалеолитических нижних вторых моляров. Наиболее близкое соотношение параметров зафиксировано на находках Пржед-мость 9 и Тафораль XV-C2 [Voisin et al., 2012].

Молочный нижний левый клык (см. рис. 3, 3 ). Зуб очень массивный. Форма коронки подтреугольная, с выступающим вестибулярным цингулюмом. На лингвальной стороне хорошо выражены краевые

Таблица 3. Морфологические характеристики зубов нижней челюсти из пещеры Страшной и верхнепалеолитических одонтологических находок с территории Сибири

|

Признак |

Зуб |

Мальта 2 |

Лиственка |

Афонтова Гора II |

Страшная |

Хайыргас |

Мальта 1 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

Лопатообразность |

I2 правый |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

– левый |

– |

– |

– |

2 |

– |

– |

|

|

C правый |

0 |

– |

– |

– |

– |

– |

|

|

левый |

– |

– |

– |

3 |

– |

– |

|

|

Дополнительный дис- |

С правый |

0 |

– |

– |

– |

– |

|

|

тальный гребень |

левый |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

|

Форма премоляров |

Р1 правый |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

левый |

– |

– |

– |

3–4 |

– |

– |

|

|

Цингулюм |

Р1 правый |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

|

левый |

– |

– |

– |

+ |

– |

– |

|

|

М1 правый |

+ |

+ |

0 |

– |

– |

– |

|

|

левый |

+ |

+ |

0 |

– |

– |

– |

|

|

М2 правый |

– |

– |

0 |

– |

– |

– |

|

|

левый |

– |

– |

0 |

+ |

– |

– |

|

|

m2 правый |

+ |

– |

– |

– |

+ |

||

|

левый |

+ |

– |

+ |

0 |

+ |

||

|

Форма моляров |

М2 правый |

– |

– |

Х6 |

– |

– |

– |

|

левый |

– |

– |

Х6 |

Х6 |

– |

– |

|

|

m2 правый |

Y5 |

Y5 |

– |

– |

– |

Y6 |

|

|

левыйй |

Y5 |

– |

– |

Y6 |

Y6 |

Y6 |

|

|

Протостилид |

М1 правый |

0 |

Р |

Р |

– |

– |

– |

|

левый |

0 |

Р |

Р |

– |

– |

– |

|

|

М2 правый |

– |

– |

Р |

– |

– |

– |

|

|

левый |

– |

– |

Р |

2–3 |

– |

– |

|

|

m2 правый |

1 |

– |

– |

– |

+ |

||

|

левый |

– |

– |

+ |

– |

+ |

||

|

Дистальный гребень |

М1 правый |

0 |

0 |

0 |

– |

– |

– |

|

тригонида |

левый |

0 |

0 |

0 |

– |

– |

– |

|

М2 правый |

– |

– |

0 |

– |

– |

– |

|

|

левый |

– |

– |

0 |

0 |

– |

– |

|

|

m2 правый |

0 |

0 |

– |

– |

– |

0 |

|

|

левый |

0 |

– |

– |

– |

+ |

0 |

|

|

Средний гребень три- |

М1 правый |

0 |

0 |

0 |

– |

– |

– |

|

гонида |

левый |

0 |

0 |

0 |

– |

– |

– |

|

М2 правый |

– |

– |

0 |

– |

– |

– |

|

|

левый |

– |

– |

0 |

0 |

– |

– |

|

|

Коленчатая складка |

М1 правый |

0 |

0 |

0 |

– |

– |

– |

|

метаконида |

левый |

0 |

0 |

0 |

– |

– |

– |

|

М2 правый |

– |

– |

0 |

– |

– |

– |

|

|

левый |

– |

– |

0 |

0 |

– |

– |

|

|

m2 правый |

0 |

0 |

– |

– |

– |

0 |

|

|

левый |

0 |

– |

– |

– |

– |

0 |

Окончание табл. 3

Молочный нижний левый первый м оляр (см. рис. 3, 1 ). Коронка массивная, трапециевидная, расширяющаяся в мезиальной части, с очень сильным выступанием цингулюма и присутствием умеренно развитого протостилида. Передняя ямка разделена на два элемента, располагающихся в вестибулярной и лингвальной частях коронки, но определить, насколько это разделение обусловлено морфологией, а насколько стертостью, невозможно. Тип контакта главных бугорков – «Y».

Молочный нижний левый второй моляр (см. рис. 2, 4 ). Коронка очень массивная подпрямоугольная, с выступающим tuberculum molare и сильно развитым вестибулярным цингулюмом. Она состоит из шести бугорков с «Y»-типом их контакта. Возможно, в структуре коронки присутствовал tami. На про-токониде отмечены умеренно развитый протостилид и ямка протостилида, на гипокониде – цингулярный выступ в виде зубца. В мезиальном отделе присутствуют элементы передней ямки. Зафиксированы фрагменты межбугорковых фиссур II–IV, VI и борозды второго порядка 1med. Направление хода последней свидетельствует об отсутствии коленчатой складки метаконида.

Результаты сравнительного анализа

Результаты сопоставления характеристик зубов, обнаруженных в пещере Страшной, с таковыми алтайских неандертальцев показали практически полное отсутствие сходства между ними. Как уже было сказано Б. Виолой, в строении зубов из этой пещеры нет типичных маркеров неандертальского комплекса [Viola, 2009, p. 197]. Единственный признак, который мог бы свидетельствовать о биологическом родстве между индивидом из Страшной и неандертальцами из пещеры Окладникова, – наличие на окклюзальной поверхности нижнего моляра центрального бугорка, наблюдаемого как на втором моляре из Страшной, так и на образцах Окладникова 2, 4 и 5. Однако детальный анализ показал, что генезис этого признака у сравниваемых индивидов принципиально различен. На находках Окладникова 4 и 5 бугорок расположен на метакониде и сформирован дополнительной бороздкой 4med. На зубе Окладникова 2 он выделяется бороздой 4hyd как часть гипоконида. У индивида из Страшной бугорок имеет сложный генезис и сформирован за счет одновременно гипоконида и гипоконулида, что отличает его от предыдущего варианта. Метрические характеристики, которые, по данным Б. Виолы, приходятся на верхний предел изменчивости в рамках неандертальского вида и превышают показатели верхнепалеолитических Homo sapiens [Ibid.], в этом случае также не могут служить свидетельством биологической преемственности. Находки из пещер Окладникова и Чагырской отличаются малыми размерами зубов, соответственно, макродонтия индивида из Страшной не может объясняться его родством с алтайскими неандертальцами.

Степень сходства находок из пещеры Страшной с верхнепалеолитическими и неолитическими западно-сибирскими рассматривалась в контексте таксономической дифференциации их одонтологических комплексов. По результатам предыдущих исследований на территории Алтае-Саянского нагорья был выделен самостоятельный очаг одонтологического морфогенеза, обозначенный как южно-сибирский верхнепалеолитический [Зубова, Чикишева, 2015б, с. 142]. Популяции, формировавшиеся в его ареале, отличаются как от верхнепалеолитического населения Европы, где очень рано появились специализированные европеоидные комплексы, так и от ранних сапиенсов Азии. О морфологических характеристиках последних можно судить по находкам из пещеры Фуянь в местности Даосян пров. Хунань на юге Китая, предположительный возраст которых не менее 80 тыс. лет. В строении нижних моляров, обнаруженных на этом памятнике, нет дополнительных шестых бугорков, но встречается такой важный маркер восточного одонтологического ствола, как дистальный гребень тригонида [Liu et al., 2015].

Одонтологическая специфика южно-сибирских верхнепалеолитических находок заключается в отсутствии лопатообразности верхних резцов, повышенной дифференциации коронок нижних по сто-янных моляров, повышенной частоте цингулярных дериватов на этих зубах, ямки протостилида и шестого бугорка, отсутствии дистального гребня три-гонида и коленчатой складки метаконида. Данный набор признаков имеет определенную хронологическую динамику. В наименьшей степени он представлен на постоянных зубах самой древней из находок – у старшего из детей, погребенных на стоянке Мальта [Зубова, Чикишева, 2015б, с. 140–141]. На находках поздней поры верхнего палеолита, обнаруженных на памятниках Афонтова Гора II и Лиственка, присутствие морфологических признаков южно-сибирского верхнепалеолитического комплекса усиливается и до стигает максимума. В эпоху неолита у отдельных индивидов в зубной системе отмечается один-два архаичных фена, а доминируют в составе алтае-саянских групп монголоидные комплексы восточного происхождения [Зубова, Чикишева, 2015а, с. 123].

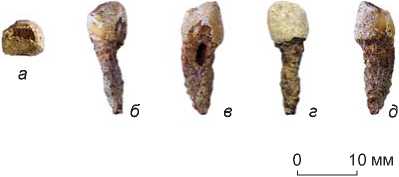

При сравнении индивида из пещеры Страшной с населением Южной Сибири и Алтая наиболее информативными оказались постоянный и молочный вторые моляры. Строение молочного моляра по тем признакам, наличие или отсутствие которых можно было установить, полностью соответствует характеристикам аналогичного зуба индивида Мальта 1 (младшего ребенка, погребенного на стоянке) (см. табл. 3). Один из его моляров имеет шестибугорковое строение коронки с «Y»-узором, передней ямкой, выраженным цингулюмом, элементами системы протостилида и tami. Это подтверждает близость индивида из пещеры Страшной к верхнепалеолитическому генетическому кластеру, включающему в себя индивидов Мальта 2 и Афонтова Гора II [Fu et al., 2016], хотя по размерам данного зуба (см. табл. 2) он резко отделился от большинства находок, привлеченных для сравнения (рис. 4).

Морфология постоянного нижнего второго моляра из пещеры Страшной соответствует характеристикам аналогичных зубов нижней челюсти Афон-това Гора II (см. табл. 3). Ее вторые моляры также имеют шестибугорковое строение, «Х»-узор коронки. На них отсутствуют дистальный и средний гребни тригонида, коленчатая складка метаконида, на одной стороне присутствует одонтоглифический фен 2med(II) и на обеих – ямка протостилида, которой соответствует наличие протостилида на зубе из Страшной. Заметные различия между образцами наблюдаются по форме коронки: у моляров из Афонтовой Горы она более угловатая. Размеры рассматриваемого зуба отличают его от других верхнепалеолитиче-

Мезио-дистальный диаметр

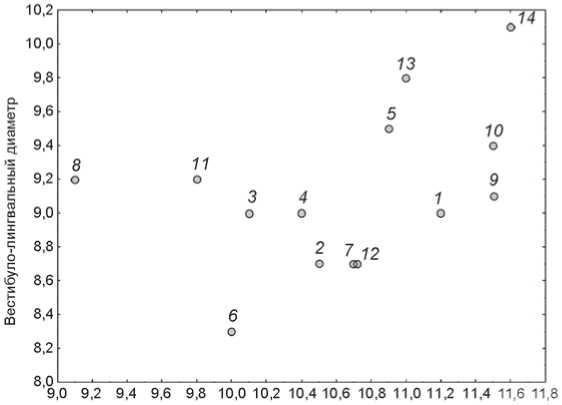

Рис. 4. Соотношение продольных и поперечных диаметров коронок молочных нижних вторых моляров с верхнепалеолитических и неолитических памятников Сибири.

1 , 5–8 , 12–14 – верхнепалеолитические: 1 – Хайыргас, 5 – Лиственка, 6 – Мальта 1, 7 – Мальта 2, 8 – Сунгирь 3, 12 – Городцовская стоянка (Костёнки-15), 13 – Костёнки-14-01, 14 – пещера Страшная; 2–4 , 9–11 – неолитические с территории Якутии и Барабинской лесостепи.

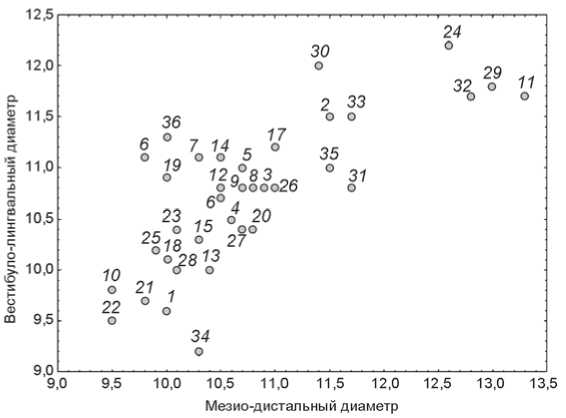

Рис. 5. Соотношение продольных и поперечных диаметров коронок постоянных нижних вторых моляров с верхнепалеолитических и неолитических памятников Сибири.

1–30 – неолитические с территории Барабинской лесостепи и Алтае-Саянского нагорья; 31 – 36 – верхнепалеолитические: 31 – Афонтова Гора II, 32 – пещера Страшная, 33 – Сунгирь 2, 34 – Сунгирь 3, 35 – Костёнки-14, 36 – Костёнки-18.

жуточное положение между неолитическим и верхнепалеолитическим населением, явно тяготея к последнему. Сходство с сериями эпохи неолита в основном проявляется в наличии неспецифических признаков, которые на индивидуальном уровне присутствуют в популяциях из диаметрально противоположных районов Евразии различных эпох (дополнительный дистальный гребень клыков, передняя ямка нижних вторых моляров, вариант 2med(II) на этих зубах). Концентрации маркеров архаики, аналогичной моляру из Страшной, ни на одном неолитическом зубе не отмечено.

Заключение

Результаты морфологического анализа одонтологических находок из пещеры Страшной свидетельствуют о заметном архаизме строения зубной системы индивида, которому принадлежали зубы, и о присутствии на сохранившихся постоянных зубах ключевых маркеров южно-сибирского верхне- палеолитического одонтологического комплекса. Этот вывод ни в коей мере не должен являться основанием для отнесения обсуждаемых находок к эпохе верхнего палеолита до тех пор, пока для них не будут получены прямые абсолютные даты или уточнен контекст их залегания в археологическом слое. Однако он дает основания для уточнения популяционной структуры населения Ал-тае-Саянского региона в эпоху финального плейстоцена – раннего голоцена и позволяет расширить ареал недифференцированного южно-сибирского верхнепалеолитического одонтологического комплекса, включив в него территорию не только Присаянья, но и Горного Алтая. Вопрос о сохранении прямой биологической связи между верхнепалеолитическим и неолитическим населением этих районов по-прежнему остается открытым. Более-менее весомым свидетельством биологического родства между индивидом из пещеры Страшной и неолитическими группами Западной Сибири может быть метрическое сходство его постоянных вто- ских находок (см. табл. 2), но сближают с некоторыми неолитическими (рис. 5).

В целом сопоставление индивида из пещеры Страшной с сериями эпохи неолита (данные см.: [Зубова, Чикишева, 2015а]) показало, что он занимает проме- рых моляров с некоторыми неолитическими

Исследование выполнено за счет гранта Российского науч ного фонда (проект № 14-50-00036).

Список литературы Палеоантропологические материалы из пещеры страшной в Горном Алтае в контексте одонтологической дифференциации населения Сибири эпохи камня

- Деревянко А.П., Кривошапкин А.И., Павленок К.К., Павленок Г. Д., Шнайдер С.В., Зенин В.Н., Шалагина А.В.

- Поздние среднепалеолитические индустрии Горного Алтая: новый этап изучения пещеры Страшной//Теория и практика археологических исследований. -2015. -№ 2 (12). -С. 7-17.

- Зенин А.Н. Специфические элементы процесса осадконакопления в пещере Страшная//Проблемы палеоэкологии, геологии и археологии палеолита Алтая. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. -С. 96-101.

- Зенин А.Н., Кандыба А.В. Археологические исследования в пещере Страшная в 2006 году//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. -Т. XII, ч. I. -С. 141-145.

- Зенин А.Н., Ульянов В.А. Стратиграфические исследования в пещере Страшная//Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. -Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2007. -Т. XIII. -С. 105-109.