Палеоантропология некрополя сапаллинской культуры Бустон VI

Автор: Аванесова Н.А., Дубова Н.А., Куфтерин В.В.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология

Статья в выпуске: 1 (41), 2010 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются результаты комплексного палеоантропологического исследования некрополя Бустон VI (Южный Узбекистан) молалинского и бустонского этапов сапаллинской древнеземледельческой культуры Северной Бактрии эпохи бронзы. Памятник является одним из базовых для изучения механизма бактрийского культурогенеза. По результатам палеодемографического, кранио-, остеометрического и палеопатологического анализов делается вывод о промежуточном положении бустонской палеопопуляции между типичными представителями степного мира эпохи бронзы и южными земледельцами. Более отчетливо, бесспорно, выражен компонент, который увязывается с древним неолитическим населением юга Средней Азии. «Представителями степного мира эпохи бронзы» вполне могли выступать племена андроновской культурно-исторической общности. По демографическим параметрам, особенностям скелетной конституции и патологии (прежде всего болезням челюстей и зубов) изученная серия демонстрирует близость к населению, оставившему эпонимный памятник Сапаллитепа.

Палеоантропология, средняя азия, бустон vi, сапаллинская культура, молалинский и бустонский этапы, узбекистан, палеодемография, краниометрия, остеометрия, палеопатология

Короткий адрес: https://sciup.org/14522761

IDR: 14522761 | УДК: 572

Текст научной статьи Палеоантропология некрополя сапаллинской культуры Бустон VI

Краткие археологические сведения

Некрополь Бустон VI входит в круг памятников про-тобактрийской историко-культурной области, именуемой в литературе древнеземледельческой са-паллинской культурой эпохи поздней бронзы. Он расположен на надпойменной террасе правого берега старого русла Бустансая – западного дельтового протока Шерабаддарьи Сурхандарьинской обл. Узбекистана. Исследуется с 1990 г. в рамках учебно-производственной полевой практики студентов исторического факультета Самаркандского государственного университета им. А. Навои [Аванесова, 1995, 2002, 2003, 2006; и др.].

Могильник устроен на естественной останцевой возвышенности общей площадью 4,06 га, высотой 9 м. Поверхность расчленена водными потоками, в результате чего образовались ложбинки и отдельные холмы. В микрорельефе местности погребения выражены слабо. Местами они фиксируются на современной поверхности лишь ранней весной в виде цветовых пятен, лишайниковой растительности. Памятник относится к двум последовательным этапам (мола-линскому и бустонскому) заключительного периода сапаллинской культуры, что подтверждается стратиграфией и данными планиграфии. Зафиксировано 15 стратиграфических свидетельств прямого наложения бустонского захоронения на молалинское, под-

тверждающих внутренние генетические связи двух последних этапов сапаллинской культуры.

Раскопки производятся методом сплошного полигонального анализа с целью изучения степени насыщенности могильного поля погребениями, остатками тризны, поминок и других явлений, предусмотренных ритуалом. За более чем десятилетний период работ на площади почти 5 600 м 2 исследовано ок. 400 погребений разной степени сохранности, помины, несколько сырцовых полуназемных сооружений для кремации, площадка с галечной вымосткой, каменные выкладки, имитирующие солнечный диск, более десяти алтарей, множество кострищ и зольников. Вскрытие большими площадями позволило проследить изменения планиграфии, представляющие чрезвычайно сложную картину пространственно-временной структуры некрополя. Можно предположить, что погребения локализовались по группам. Так, могилы бустонского времени размещались по кругу, занимая восточный сектор могильника. Молалинские погребения и сакра-лизованные объекты располагались большей частью по периферии. Отмечены также отдельные участки с детскими захоронениями в стороне от других.

По устройству камер выделяются катакомбы со ступенчатым входом, подбои с боковым входом, ямы округлой и прямоугольной с закругленными углами формы. Наряду с неглубокими (0,4–0,8 м) есть могилы глубиной более 2 м. Выделяются как крупные (2,2×1,8 м), так и небольшие (1,2×0,8 м). В большинстве погребений отмечены органические подстилки, подсыпка дна мелом, охрой или древесным углем с пеплом. Впервые зафиксирован изолирующий слой гравия на дне могил под скоплением костей, что соответствует предписаниям «Видевдата». Катакомбные конструкции бустонского этапа отличаются от более ранних тщательностью отделки стен и сводов, значительно большими размерами камер. В ряде могил устроены ниши для сосудов. В сооружениях с подбоем сделаны уступы (иногда ступенчатые) вдоль входного проема для опоры перекрытия. Есть случаи, когда вход в камеру был прикрыт каменным закладом (или сырцовой заглушкой). В устройстве могил с подбоем и ямных хронологические различия не прослеживаются.

Подавляющее большинство захоронений индивидуальные, погребенные были уложены в скорченной позе на правом или левом боку. На могильнике Бус-тон VI хоронили мужчин, женщин и детей всех возрастов. При видимом разнообразии ориентировок головы усопшего преобладают западная и юго-западная. Продольные же оси могил вытянуты с запада на восток; среди бустонских чаще встречается направление с севера на юг.

Полученные данные позволяют выделить три обрядовые группы захоронений.

-

1. Ингумация – в скорченной позе на боку, на животе, на спине; в сидячем положении; в вытянутом на спине; фракционное или расчлененное захоронение; вторичное; кефалотафное. Вариантом ингумации является и человеческое жертвоприношение.

-

2. Трупосожжение с последующим захоронением остатков вскоре или сразу же после кремации – в грунтовых лунках; помещение останков умершего в «куклу» или манекен; в кусок ткани («пакет»); в сосуд [Аванесова, Ташпулатова, 1999].

-

3. Символические могилы – захоронения животных (баран, собака); антропоморфных и зооморфных фигурок; наконечников стрел и других вотивных предметов. Зафиксированы фиктивные погребения и кенотафы.

Следует отметить, что сравнительный анализ бус-тонского комплекса с аналогичными могильниками выявил своеобразие и ряд принципиально важных черт, отличающих их от погребальных памятников ранних этапов сапаллинской культуры. Бустонские материалы свидетельствуют о явном нарастании степных элементов начиная с середины II тыс. до н.э. и качественно новом периоде в жизни этого общества, когда постоянными в обряде становятся знаковые функции. Ярким проявлением таковых является возведение церемониальных (или сакрализованных) площадок для ритуальных действий, где важную роль играют ритуалы, связанные с огнем. Подчеркнем, что именно в бустонский период отмечается угасание такого важного религиозного центра Шерабадского оазиса, как храм Джаркутан [Аскаров, Ширинов, 1993]. Поэтому, вероятно, возникла необходимость выделить новое пространство для коллективных обрядов и культовых церемоний. На других могильниках сапаллинской культуры такие объекты отсутствуют.

Археологические материалы позволяют предположить, что реальный вектор поиска исходного культурного феномена связан с обрядовыми церемониями пастушеских племен эпохи бронзы Евразии, где прослеживается локализация сакральных площадок [Аванесова, 2002, с. 108–110]. Основными ретрансляторами таких новаций, как яркое проявление ритуалов, связанных с огнем (в т.ч. кремация), применение колесницы, металлургии олова, широкое использование камня для сооружения могильных и внемогиль-ных конструкций, наличие курганной кольцевой схемы размещения захоронений, были носители культур андроновской общности. Помимо преобладания об-щеандроновских элементов, в материальной культуре, представленной на памятнике Бустон VI (керамика, металлические и каменные изделия, украшения), просматривается влияние срубной, тазабагъябской и постандроновской культур. Оно особенно возрастает в бустонское время, хотя отмечается и в молалинское. Необходимо отметить, что Бустон VI, с одной сторо- ны, кардинально отличается от раннесапаллинских древностей, а с другой – генетически связан с ними. Именно на этом, финальном этапе своеобразным стержнем дальнейшего исторического развития стали степной культурогенез и возрождение местных ранне-сапаллинских традиций в ритуале и инвентаре.

Результаты двух де сятилетий археологического изучения грунтового могильника Бустон VI говорят об его экстраординарных отличиях от других некрополей Шерабадского оазиса и бассейна Амударьи. Этот памятник надо считать одним из базовых при изучении механизма бактрийского культурогенеза. Подробное исследование всего могильника даст возможность выйти на уровень историко-культурных реконструкций, объективность которых, однако, зависит от разнообразных исследовательских процедур, в т.ч. и естественно-научных. Именно поэтому анализ человеческих скелетных остатков с памятника Бустон VI методами антропологии так важен в настоящее время.

Материал и методы

Благодаря усилиям учащихся и сотрудников кафедры археологии Самаркандского государственного университета за время с 1990 г. была собрана богатая антропологическая коллекция. Небольшая часть черепов первых лет раскопок была изучена С. Муста-факуловым. Но эти данные, к сожалению, до сих пор остаются неопубликованными. По приглашению руководителя археологических работ на могильнике Бус-тон VI Н.А. Аванесовой осенью 2007 г. Н.А. Дубова, А.И. Нечвалода и В.В. Куфтерин провели комплексный палеоантропологический анализ скелетной серии из некрополя*. В общей сложности были изучены костные остатки различной степени сохранности 87 чел. Проведены половозрастные определения, измерения по полной краниометрической и остеометрической программам, выявлены краниоскопические и остео-скопические особенности, выполнена фотофиксация всех черепов, следов травм и палеопатологии, собрана одонтологическая коллекция, которая изучается Г.В. Рыкушиной.

Определение половой принадлежности взрослых индивидов проводилось с опорой на традиционные отечественные антропологические [Алексеев, Дебец, 1964; Алексеев, 1966] и судебно-медицинские [Пашкова, 1963] методические разработки. Принимались во внимание все сохранившиеся элементы скелета. В ряде спорных случаев определение производилось с учетом археологического контекста. Возраст детей устанавливался по состоянию зубной системы (классические схемы [Алтухов, 1913; Ubelaker, 1978], методические разработки М.П. Грязнова) и по размерам длинных ко стей посткраниального скелета (схема М.П. Грязнова) [Грязнов, Руденко, 1925]; взрослых – на основе схем сроков окостенения скелета с учетом пределов их вариаций [Алексеев, 1966; Brothwell, 1965], а также схемы облитерации черепных швов [Meindl, Lovejoy, 1985]. При определении возраста по зубам использовались схемы развития и окостенения зубов [Алтухова, 1913] и степени изношенности зубной эмали [Герасимова, 1955].

Фиксация патологических и пограничных с ними состояний проводилась с опорой на методику палеопатологического обследования, предложенную А.П. Бу-жиловой [1995, 1998]. Дискретно-варьирующие признаки изучались с использованием программы и методики исследования аномалий черепа [Мовсесян, Мамонова, Рычков, 1975]. При определении степени развития макрорельефа кости в местах прикрепления скелетной мускулатуры применялась описательная программа балловой оценки степени развития рельефа длинных костей, разработанная В.Н. Федосовой, в модификации М.Б. Медниковой [1998]. Сложные случаи половозрастных определений и палеопатологии обсуждались коллегиально. Статистическая обработка и визуализация полученных данных проводились с использованием стандартных программ MS Excel и Statistica.

Антропологическая характеристика

Демографические показатели и особенности патологического статуса

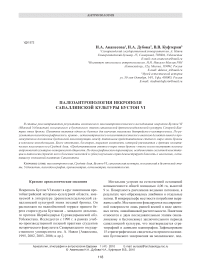

Изученная серия представлена скелетными остатками 34 мужчин, 35 женщин, 16 детей (десять – в возрасте до 6/7 лет, шесть – до 14 лет), одного индивида подросткового возраста и одного взрослого, пол которых определить не удалось (рис. 1). Учитывая необходимость антропологического исследования, материал при раскопочных работах собирали по возможности полно. Тем не менее удивляет относительная немногочисленность скелетных остатков детей, т.к. общеизвестен факт очень высокой детской смертности в эпоху бронзы. Например, для Среднего и Нижнего Поволжья этот показатель приближается к 50 % (45,3 % – Смеловский грунтовый некрополь [Нечва-лода, 2005], 51,5 % – могильник срубной культуры Ба-риновка I [Хохлов, 2002]). Для юга Среднеазиатского региона более «благополучные» в отношении детской

1 – дети; 2 – женщины; 3 – мужчины.

Таблица 1. Распределение погребенных по возрасту смерти

|

Возраст, лет |

Мужчины (40 %) |

Женщины (41,2 %) |

|

До 14 |

18,80 |

|

|

15–20 |

2,90 |

11,40 |

|

20–30 |

20,60 |

17,10 |

|

30–40 |

55,90 |

28,60 |

|

40–50 |

20,60 |

37,10 |

|

50–60 |

0 |

5,70 |

|

Старше 60 |

0 |

0 |

смертности демографические показатели уже отмечались. В частности, на Гонур-депе доля детей до 14 лет составляет 22,6 % [Дубова, Рыкушина, 2005]. При этом отмечается близость демографических показателей (средней продолжительности жизни) этого памятника к таковым Джаркутана и Сапаллитепа [Бабаков и др., 2001; Бабаков, 2004]. В нашем случае процент детской смертности еще ниже – 18,8. Это может свидетельствовать как о благополучности бустонской популяции, так и о том, что большинство детей хоронили на отдельном кладбище.

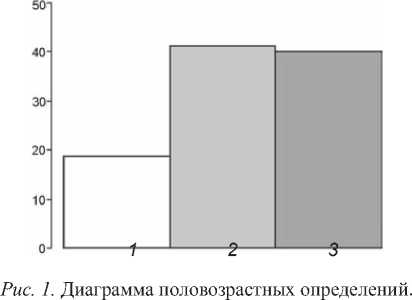

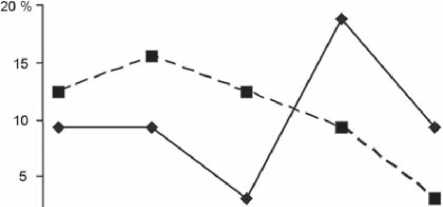

Пик смерти в мужской и женской подгруппах приходится на возрастные интервалы 30–40 и 40–50 лет соответственно (табл. 1; рис. 2). Женщины в основном умирали позже мужчин. При этом для первых характерно плавное нарастание показателя в пределах используемых десятилетних интервалов, для вторых – резкое увеличение смертности в 30–40-летнем возрасте. Несколько бóльшая, по сравнению с мужчинами, средняя продолжительность жизни женщин (обычно для палеопопуляций отмечается противоположная ситуация, что объясняется большими нагрузками на женский организм в период активной репродукции) может свидетельствовать как о более значительных стрессовых воздействиях на мужскую часть населения в период наибольшей социальной активности, так и о недостаточной репрезентативности изученной выборки для палеодемографического анализа.

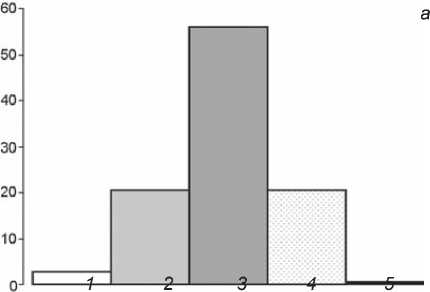

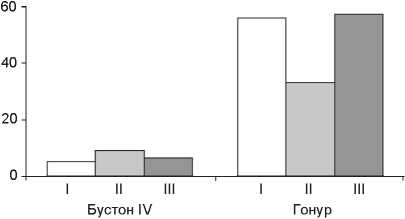

Интересным в свете приведенных данных представляется факт диетологических различий между мужской и женской выборками, фиксируемый по распространению зубочелюстных патологий (рис. 3). Женщины, по-видимому, питались пищей, более богатой углеводами, в связи с чем у них больше кариеса и апикальных процессов. У мужчин чаще встречался зубной камень и гипоплазия эмалевого покрова зубов. По частоте встречаемости кариеса и сопутствующего альвеолярного абсцесса бустонская серия довольно близка к выборке из Сапаллитепа: в первой кариес отмечен в семи случаях (9,2 %), абсцесс – в восьми (10,5 %); во второй зафиксировано по шесть случа-

Рис. 2. Распределение погребенных мужчин ( а ) и женщин ( б ) по возрасту смерти.

1 – 15–20 лет; 2 – 20–30; 3 – 30–40; 4 – 40–50; 5 – 50–60 лет.

и i---------------1-----------------------1-----------------------1----------------------1---------------

Рис. 3. Распространение зубочелюстных патологий в мужско й ( а ) и женской ( б ) частях бустонской палеопопуляции.

I – кариес; II – абсцесс; III – пародонтоз; IV – зубной камень; V – эмалевая гипоплазия.

Рис. 4 . Процентное соотношение некоторых патологий зубочелюстного аппарата в сериях из некрополей Бустон VI и Гонур.

I – гипоплазия; II – кариес; III – пародонтоз.

Таблица 2. Результаты проверки взаимосвязи половозрастных характеристик с типом захоронения, % от числа всех погребенных

|

Тип |

Дети до 14 лет |

Мужчины |

Женщины |

Взрослые (пол не определен) |

|

Яма |

7,1 |

10,6 |

12,9 |

1,2 |

|

Подбой |

7,1 |

17,6 |

17,6 |

1,2 |

|

Катакомба |

2,4 |

10,6 |

9,4 |

0 |

|

Подбой-катакомба |

0 |

1,2 |

1,2 |

0 |

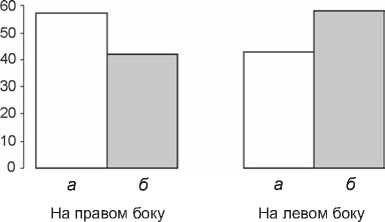

Рис. 5. Процентное соотношение мужчин ( а ) и женщин ( б ), погребенных на правом и левом боку.

ев кариеса и одонтогенного остеомиелита (14,3 %) [Ходжайов, 1977]. Серия бронзового века из некрополя Гонур (Юго-Восточный Туркменистан) дает наибольший для эпохи бронзы Средней Азии процент кариозных поражений – 33,0 [Dubova, Rykushina, 2007]. Приведенные данные, возможно, свидетельствуют о несколько меньшей (хотя и преобладающей) роли продуктов растительного происхождения в диете бустонцев по сравнению с земледельцами древней Маргианы. Исследования, посвященные выявлению зависимостей между распространением тех или иных патологий зубочелюстного аппарата и особенностями экономического статуса и, соответственно, диеты групп древнего населения, проводятся как у нас в стране (см., напр.: [Бужилова, 1995, 1998]), так и за рубежом [Lucaks, 1992; Beckett, Lovell, 1994; Larsen, 1997; и др.]. В группах, занятых развитым земледелием, наблюдается статистически достоверное увеличение частоты встречаемости кариеса [Бужилова, 1998, с. 131–132]. Пародонтопатии и гипоплазия эмалевого покрова зубов в бустонских материалах также встречаются значительно реже, чем в гонкурских (6,6 % против 57,3 и 5,3 % против 55,85 соответственно) [Dubova, Rykushina, 2007] (рис. 4). На фоне высокой частоты прижизненной утраты зубов в обеих сериях и несколько повышенной встречаемости зубного камня в бустонской (11,8 %) можно предполагать, что

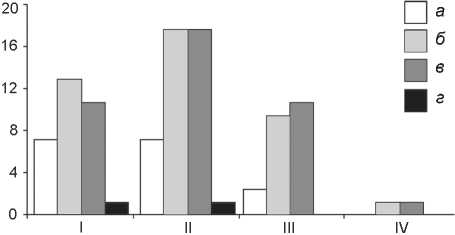

Рис. 6. Процентное соотношение различных типов конструкции могильной ямы в связи с половозрастной структурой.

I – яма; II – подбой; III – катакомба; IV – подбой-катакомба. а – дети; б – женщины; в – мужчины; г – взрослые (пол не определен).

при общей земледельческой ориентации хозяйства роль мясомолочных продуктов в питании бустонцев была более значительной.

Надо подчеркнуть, что для некрополя Бустон VI не подтвердилась гипотеза зависимости положения погребенного в могиле от его пола. На правом боку (без учета потревоженных и вторичных захоронений) погребено 57,1 % мужчин и 42,1 % женщин, на левом – соответственно 42,9 и 57,9 % (рис. 5). Результаты проверки взаимосвязи пола и возраста погребенных с типом захоронения также показали отсутствие четкой закономерности (табл. 2; рис. 6).

Размеры и указатели черепов

Как отмечалось, вся серия была изучена по полной краниометрической программе. Здесь, в нашем первом сообщении, приводятся данные только по основным показателям. Мужские черепа характеризуются в среднем большим продольным, малым поперечным диаметрами и, соответственно, крайне малым черепным указателем (табл. 3). Девять из десяти экземпляров, на которых было возможно измерить

Таблица 3. Средние характеристики мужских черепов и показатели вариационных рядов

А.П. Пестряков, опираясь на мнение В.В. Бунака об основах краниологических классификаций, предложил схему для современного человечества, базирующуюся на генерализованных показателях мозговой коробки [Пестряков, 1987]. Исходя из четырех параметров величины черепа (продольный, поперечный и высотный (ba – br) диаметры и расчетная общая ростовая величина) и пяти характеристик, количественно оценивающих степень относительных длины, ширины и высоты черепной коробки, т.е. ее форму (черепной и высотно-поперечный указатели, указатели до-лихоидности, брахиоидности и гипсиоидности)*, он выделил первоначально три основных краниотипа (тропиды, голарктиды и пацифиды), к которым позже добавил четвертый (тропические пацифиды). Названия краниотипов связали с очагами их возникновения и основными зонами традиционного расселения: тро-пиды – тропики Старого Света; голарктиды – северная половина Евразии; пацифиды – Восточная Азия, дальнейшее расселение – на юг и юго-восток от первичного очага в Азии и по другую сторону Тихого океана – на Американский континент; тропические паци-фиды (локальный краниотип) – островной мир между Азией и Австралией.

Следует особо подчеркнуть, что определенное соответствие между глобальными краниотипами и современным расовым делением (имеются в виду большие расы человечества) существует, но оно неполное. Однако краниологическая классификация базируется на иных признаках, чем расовая, следовательно, и соответствие расы и краниотипа, в принципе, необязательно.

Сопоставление генерализованных параметров бус-тонской серии черепов со средними данными по современным глобальным краниотипам (табл. 4) показывает, что она в большей степени сближается с тропидами, хотя необходимо отметить и некоторый «сдвиг» в сторону голарктидов. Последнее выражается в возрастании общей ростовой величины, указателя брахиоид-ности и понижении указателя гипсиоидности.

Лицевой скелет бустонцев отличается средними высотой и шириной, средними размерами носа и орбит при узком затылке. Но наблюдаются значительные индивидуальные различия. Так, полная высота лица (измерена всего на четырех черепах) варьирует от малых (№ 350 – 108 мм, № 324(1) – 114 мм) до больших (№ 245 – 129 мм, № 211 – 127 мм) величин, верхняя (12 случаев) – от очень малых (№ 350 – 62 мм) до очень больших (№ 245 – 78 мм, № 318 – 77 мм), скуловой диаметр (всего три измерения) – от очень малых (№ 332 – 124 мм) до средних (№ 155 – 136 мм). Такая изменчивость находит и свое статистическое подтверждение: для полной высоты лица получены σ в 1,5 раза выше стандартной и достоверный отрицательный эксцесс. Конечно, при четырех случаях вряд ли уместно говорить о двух вариантах – высоко- и низ-колицем – в изучаемой серии, тем более что вариационный ряд верхней высоты этого не подтверждает, но тенденцию отметить все же необходимо.

Размеры орбит, измеренные на значительно большем числе черепов, также говорят о морфологическом разнообразии лиц бустонцев. И ширина (от mf и d), и высота орбиты изменяются от малых и очень малых до очень больших величин (только ширина от d – до средних). Соответственно, и орбитные указатели отличаются повышенной вариабельностью. Оба крайних варианта: высокие округлые и относительно низкие и близкие к прямоугольным орбиты – представлены в серии. Так, череп № 285 имеет высоту орбиты 30 мм, а ширину ее от mf 45 мм (указатель 66,7); № 324(1) при той же высоте – ширину 40 мм (указатель 75,0). В то же время у черепа № 245 высота орбиты 39 мм, ширина от mf 41,0, а указатель 90,7.

В серии представлены как широко-, так и узконосые индивиды. И высота, и ширина носа изменяются от очень малых до больших величин. Оба признака имеют выраженный положительный эксцесс, а высотный размер – и левостороннюю асимметрию. Как крайние варианты могут быть отмечены черепа № 245 (высота носа 51 мм, ширина 21 мм, указатель 41,2), 350 (соответственно 43,0; 24,5 и 57,0) и 327 (50,0; 28,0 и 57,0). Выступание носа среднее, а у трех экземпляров (№ 201, 211, 241) – слабое. Но симотический и дакриальный указатели большие.

Большинство черепов (семь из десяти) мезогнат-ные, только три, имеющие общие лицевые углы 85° (№ 318) и 89° (№ 160 и 332), оротогнатные.

Все черепа резко профилированы, причем в зиго-максиллярной области резче, чем в назомалярной. Вариабельность зигомаксиллярной уплощенности чуть меньше стандартной (σ = 4,16), а назомалярной – несколько больше (σ = 4,69). Череп № 155 имеет на-зомалярный угол, попадающий на границу между средними и большими значениями признака (144,5°), а зигомаксиллярный – между малыми и средними. У экземпляра № 324(1) назомалярный угол 141°; но зигомаксиллярный – минимальный в серии – 118,1°. У черепа № 350 почти при той же величине назома-лярного угла (140,1°) нижняя часть лица сильно про-

Таблица 4. Краткая краниологическая характеристика серии Бустон VI на фоне средних данных по современным краниотипам (мужчины) *

|

Признак |

Бустон VI ( N = 8) |

Тропиды ( N = 61) |

Голарктиды ( N = 155) |

Пацифиды ( N = 141) |

Тропические па-цифиды ( N = 7) |

|

1. Продольный диаметр |

186,1 |

183,0 (4,54) ** |

180,2 (3,93) |

179,8 |

169,1 (2,07) |

|

8. Поперечный диаметр |

135,5 |

132,6 (3,13) |

145,0 (3,47) |

140,3 |

137,6 (2,75) |

|

17. Высотный диаметр (ba – br) |

135,7 |

133,8 (3,62) |

132,8 (2,79) |

136,7 |

131,2 (2,87) |

|

Общая ростовая величина черепной коробки |

266,9 |

262,6 (4,62) |

266,7 (3,31) |

265,9 |

254,5 (3,91) |

|

Указатели |

|||||

|

8 : 1. Черепной |

72,9 |

72,5 (2,51) |

80,5 (2,78) |

78,2 |

81,4 (1,41) |

|

17 : 8. Высотно-поперечный |

98,5 |

101,0 (3,51) |

91,7 (2,90) |

97,8 |

95,3 (1,28) |

|

Долихоидности |

137,3 |

137,5 (3,48) |

129,9 (3,75) |

129,9 |

125,9 (1,76) |

|

Брахиоидности |

86,4 |

84,8 (2,75) |

93,8 (2,77) |

89,6 |

92,4 (1,27) |

|

Гипсиоидности |

84,4 |

85,9 (2,24) |

82,2 (2,11) |

86,1 |

86,0 (0,90) |

*По: [Пестряков, Григорьева, 2004, с. 93].

**В скобках указаны величины средних квадратических отклонений.

Таблица 5. Средние характеристики женских черепов и показатели вариационных рядов

|

Признак |

N |

X |

Min |

Max |

S |

m ( X ) |

As |

м ( As ) |

Ex |

|

1. Продольный диаметр |

19 |

182,5 |

171 |

193 |

6,21 |

1,43 |

–0,01 |

0,5238 |

–0,508 |

|

8. Поперечный диаметр |

12 |

136,8 |

128 |

148 |

6,25 |

1,8 |

0,261 |

0,6373 |

–0,781 |

|

17. Высотный диаметр (ba – br) |

15 |

130,7 |

120 |

145 |

5,86 |

1,51 |

0,791 |

0,5801 |

1,679 |

|

5. Длина основания черепа |

16 |

100,1 |

90 |

114 |

5,97 |

1,49 |

0,913 |

0,5643 |

1,419 |

|

40. Длина основания лица |

15 |

93,1 |

82 |

110 |

6,17 |

1,59 |

1,096 |

0,5801 |

3,725 |

|

9. Наименьший лобный диаметр |

15 |

95,4 |

85 |

101 |

4,36 |

1,12 |

–0,887 |

0,5801 |

0,905 |

|

10. Наибольший лобный диаметр |

12 |

114,1 |

105 |

122 |

5,2 |

1,5 |

–0,118 |

0,6373 |

–0,231 |

|

11. Ширина основания черепа |

18 |

114,9 |

105 |

125 |

5,91 |

1,39 |

0,355 |

0,5363 |

–0,861 |

|

12. Ширина затылка |

14 |

105,9 |

96 |

113 |

4,32 |

1,16 |

–0,39 |

0,5974 |

1,232 |

|

43. Верхняя ширина лица |

9 |

104,2 |

99 |

110 |

3,23 |

1,08 |

0,172 |

0,7171 |

0,416 |

|

45. Скуловой диаметр |

5 |

127,2 |

122 |

135 |

5,54 |

2,48 |

0,527 |

0,9129 |

–1,07 |

|

46. Средняя ширина лица |

13 |

92,8 |

84 |

99 |

5,06 |

1,4 |

–0,376 |

0,6163 |

–0,805 |

|

47. Полная высота лица |

5 |

116,6 |

105 |

127 |

8,08 |

3,61 |

–0,327 |

0,9129 |

0,79 |

|

48. Верхняя высота лица |

17 |

67,9 |

61 |

77 |

4,2 |

1,02 |

0,318 |

0,5497 |

0,119 |

|

51. Ширина орбиты (mf) |

20 |

41,2 |

36 |

45 |

2,14 |

0,48 |

–0,717 |

0,5121 |

0,808 |

|

51а. Ширина орбиты (d) |

6 |

38,2 |

37 |

40 |

1,17 |

0,48 |

0,668 |

0,8452 |

–0,446 |

|

52. Высота орбиты |

20 |

34 |

30 |

39 |

2,13 |

0,48 |

0,219 |

0,5121 |

0,572 |

|

54. Ширина носа |

19 |

24,4 |

22,5 |

28 |

1,6 |

0,37 |

0,958 |

0,5238 |

–0,008 |

|

55. Высота носа |

17 |

48,8 |

44 |

56 |

2,9 |

0,7 |

0,739 |

0,5497 |

1,033 |

|

77. Назомалярный угол |

8 |

140,9 |

133,9 |

147 |

4,25 |

1,5 |

–0,085 |

0,7521 |

–0,183 |

|

Зигомаксиллярный угол |

10 |

125,7 |

118,1 |

136,6 |

5,65 |

1,79 |

1,04 |

0,687 |

0,514 |

|

72. Общий лицевой угол |

15 |

85,2 |

80 |

90 |

2,48 |

0,64 |

–0,102 |

0,5801 |

0,586 |

|

73. Средний лицевой угол |

15 |

88,1 |

81 |

94 |

3,59 |

0,93 |

–0,478 |

0,5801 |

–0,045 |

|

74. Угол альвеолярной части лица |

13 |

77,5 |

71 |

83 |

3,84 |

1,07 |

–0,176 |

0,6163 |

–0,958 |

|

75. Угол выступания носа |

12 |

23,3 |

14 |

35 |

5,31 |

1,53 |

0,663 |

0,6373 |

1,492 |

|

Указатели |

|||||||||

|

8 : 1. Черепной |

11 |

74,8 |

70,9 |

82,2 |

3,19 |

0,96 |

1,184 |

0,6607 |

1,987 |

|

17 : 1. Высотно-продольный |

15 |

72,4 |

67,4 |

80,1 |

3,11 |

0,8 |

0,749 |

0,5801 |

1,618 |

|

17 : 8. Высотно-поперечный |

11 |

97 |

86,5 |

105,4 |

5,36 |

1,62 |

–0,452 |

0,6607 |

0,275 |

|

9 : 8. Лобно-поперечный |

11 |

70,2 |

66,7 |

74,8 |

3,06 |

0,92 |

0,293 |

0,6607 |

–1,543 |

|

40 : 5. Выступания лица |

14 |

92,4 |

78,4 |

97,9 |

5 |

1,34 |

–1,84 |

0,5974 |

4,236 |

|

48 : 45. Верхнелицевой |

5 |

55,3 |

51,2 |

59,2 |

2,85 |

1,28 |

–0,207 |

0,9129 |

1,697 |

|

52 : 51. Орбитный |

21 |

83,3 |

71,4 |

94,9 |

6,42 |

1,4 |

0,138 |

0,5012 |

–0,669 |

|

54 : 55. Носовой |

16 |

50,6 |

46,2 |

55,3 |

2,99 |

0,75 |

0,104 |

0,5643 |

–1,396 |

|

45 : 8. Поперечный фацио-церебральный |

4 |

91 |

89,7 |

92,7 |

1,3 |

0,65 |

0,83 |

1,0142 |

–0,037 |

|

48 : 17. Вертикальный фацио-церебральный |

15 |

52 |

46,3 |

58,8 |

4,29 |

1,11 |

0,31 |

0,5801 |

–1,216 |

|

SS : SC. Симотический |

16 |

51,8 |

35 |

75 |

11,18 |

2,8 |

0,593 |

0,5643 |

–0,125 |

|

MS : MC. Максиллофронтальный |

15 |

47,7 |

23,3 |

60,6 |

9,95 |

2,57 |

–0,942 |

0,5801 |

1,129 |

|

DS : DC. Дакриальный |

4 |

62,1 |

45,1 |

85 |

18,25 |

9,13 |

0,603 |

1,0142 |

–2,059 |

Таблица 6. Факторные нагрузки для женской серии черепов

|

Признак |

Фактор |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

1. Продольный диаметр |

–0,31642 |

–0,648149 |

–0,045191 |

–0,395407 |

0,035771 |

|

8. Поперечный диаметр |

–0,76265 |

–0,183424 |

–0,007416 |

–0,066216 |

–0,40407 |

|

17. Высотный диаметр (ba – br) |

0,035511 |

–0,86882 |

–0,279039 |

–0,024793 |

0,254461 |

|

9. Наименьший лобный диаметр |

–0,327561 |

0,491425 |

–0,52864 |

–0,092716 |

–0,089694 |

|

46. Средняя ширина лица |

0,46808 |

–0,55272 |

–0,216918 |

–0,168669 |

–0,178048 |

|

48. Верхняя высота лица |

–0,86433 |

0,034025 |

0,119546 |

0,025506 |

0,020449 |

|

51. Ширина орбиты (mf) |

–0,63349 |

0,04998 |

–0,370778 |

0,155686 |

0,192824 |

|

52. Высота орбиты |

–0,77241 |

0,288116 |

0,281412 |

–0,026943 |

–0,02063 |

|

54. Ширина носа |

–0,56981 |

–0,64742 |

0,012728 |

–0,069948 |

–0,034181 |

|

55. Высота носа |

–0,83746 |

–0,065591 |

0,241079 |

–0,026022 |

0,214107 |

|

SS. Симотическая высота |

–0,155561 |

0,251017 |

–0,6476 |

0,427409 |

0,367321 |

|

SC. Симотическая ширина |

–0,149383 |

–0,133164 |

–0,78243 |

0,178697 |

–0,43046 |

|

77. Назомалярный угол |

–0,043567 |

0,465421 |

–0,167689 |

–0,79455 |

–0,211199 |

|

Зигомаксиллярный угол |

0,037613 |

0,127017 |

–0,30974 |

–0,78102 |

0,4103 |

|

Собственное число |

3,83 |

2,579 |

1,851 |

1,685 |

0,887 |

|

Процент описываемой вариации |

27,36 |

18,42 |

13,23 |

12,04 |

6,34 |

|

Кумулятивный процент описываемой вариации |

27,36 |

45,78 |

59,01 |

71,04 |

77,38 |

Примечание : в табл. 6, 9, 10 шрифтом выделены величины наибольших факторных нагрузок.

Таблица 7. Факторные нагрузки для мужской серии черепов

|

Признак |

Фактор |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

1. Продольный диаметр |

0,143018 |

–0,057469 |

0,278157 |

–0,020773 |

–0,022198 |

|

8. Поперечный диаметр |

–0,116794 |

0,192331 |

0,300131 |

0,04503 |

–0,193101 |

|

17. Высотный диаметр (ba – br) |

0,083316 |

–0,032952 |

0,268486 |

0,034332 |

–0,229389 |

|

9. Наименьший лобный диаметр |

–0,032161 |

–0,102026 |

0,222501 |

–0,451034 |

0,068797 |

|

46. Средняя ширина лица |

–0,254277 |

–0,166666 |

0,034944 |

0,004021 |

–0,060665 |

|

48. Верхняя высота лица |

0,024746 |

–0,329866 |

0,115777 |

0,145772 |

0,017491 |

|

51. Ширина орбиты (mf) |

–0,029398 |

–0,1556 |

0,013506 |

–0,26793 |

0,481992 |

|

52. Высота орбиты |

0,140327 |

–0,156942 |

–0,100365 |

–0,304531 |

–0,230894 |

|

54. Ширина носа |

–0,284986 |

–0,054351 |

–0,003834 |

0,071364 |

–0,035276 |

|

55. Высота носа |

–0,044124 |

–0,324201 |

0,054214 |

0,180995 |

–0,033016 |

|

SS. Симотическая высота |

0,260611 |

–0,024726 |

0,158251 |

0,103042 |

–0,053187 |

|

SC. Симотическая ширина |

0,004834 |

0,006076 |

0,178406 |

0,385252 |

0,395565 |

|

77. Назомалярный угол |

–0,008401 |

0,167783 |

0,175397 |

–0,158904 |

0,379327 |

|

Зигомаксиллярный угол |

–0,174478 |

0,049242 |

0,222213 |

–0,122707 |

–0,207956 |

|

Собственное число |

3,23 |

2,656 |

2,203 |

1,587 |

1,363 |

|

Процент описываемой вариации |

23,078 |

18,971 |

15,737 |

11,337 |

9,738 |

|

Кумулятивный процент описываемой вариации |

23,078 |

42,049 |

57,786 |

69,123 |

78,861 |

Таблица 8. Сравниваемые краниологические серии

|

№ п/п |

Название серии |

Источник данных |

|

1 |

2 |

3 |

|

1 |

Бустон VI |

Настоящая публикация |

|

2 |

Сапаллитепа |

Ходжайов, 1977 |

|

3 |

Джаркутан |

Ходжайов, 2004 |

|

4 |

Сазаган, Заравшан |

» |

|

5 |

Учтут, Заравшан |

» |

|

6 |

Дашти-Казы, Заравшан |

» |

|

7 |

Заман-Баба, Заравшан |

Гинзбург, Трофимова, 1972 |

|

8 |

Дальверзин |

» |

|

9 |

Ранний Тулхар |

Кияткина, 1976 |

|

10 |

Тигровая Балка I (Вахш) |

Кияткина, 1987 |

|

11 |

Тигровая Балка II (Якка Писта) |

» |

|

12 |

Тигровая Балка III (Ойкуль) |

» |

|

13 |

Макони Мор |

» |

|

14 |

Кокча-3 |

Гинзбург, Трофимова, 1972 |

|

15 |

Тумек-Кичиджик |

Яблонский, 1986 |

|

16 |

Алтын-депе |

Кияткина, 1987 |

|

17 |

Гонур, некрополь |

Dubova, Rykushina, 2007 |

|

18 |

Гонур, «руины» |

» |

|

19 |

Кара-депе |

Гинзбург, Трофимова, 1972 |

|

20 |

Пархай-2 |

Кияткина, 1987 |

|

21 |

Сумбар |

» |

|

22 |

Тахирбай III |

Гинзбург, Трофимова, 1972 |

|

23 |

Геоксюр |

» |

|

24 |

Большие Балханы (Караэлемата-Сай и Патма-Сай суммарно) |

» |

|

25 |

Мохенджо-Даро |

Кияткина, 1987 |

|

26 |

Хараппа R 37 |

Dutta, 1983 |

|

27 |

Хараппа H |

» |

|

28 |

Хараппа Area G 289 |

» |

|

29 |

Шахри-Сохта |

Hemphill, 1998 |

|

30 |

Тепе Гиссар II |

Кияткина, 1987 |

|

31 |

Тепе Гиссар III |

» |

|

32 |

Тимаргарха |

Bernhard, 1967 |

|

33 |

Буткара II |

» |

|

34 |

Тепе Джемшеди |

Кияткина, 1987 |

|

35 |

Хасанлу 5000 |

» |

|

36 |

Хасанлу, V, IV слои |

» |

|

37 |

Гумугоу (Gumugou) |

Чуев, Китов, 2007 |

|

38 |

Хошаогоу (Huoshaogou, Yumen, Gansu) |

Цихай датун Хошаогоу…, 2005 |

|

39 |

Шансуньцзя, культура Кайюе (Shangsujia, Datong, Qinghai, Kayne Culture) |

Цинхай датун Шансуньцзя…, |

|

2005 |

||

|

40 |

Шансуньцзя, династия Хань (Shangsujia, Datong, Qinghai, Han Dynasty) |

То же |

|

41 |

Шансуньцзя, культура ранняя Кайюе |

» |

|

42 |

Шансуньцзя, культура поздняя Кайюе |

» |

Окончание табл. 8

|

1 |

2 |

3 |

|

44 |

Тасты-Бутак |

Гинзбург, Трофимова, 1972 |

|

45 |

Развитая срубная культура (Урало-Повольжье) |

Хохлов, 1998 |

|

46 |

Афанасьевская культура, Горный Алтай, суммарно |

Солодовников, 2006 |

|

47 |

Афанасьевская культура, Минусинская котловина, суммарно |

Алексеев, 1961 |

|

48 |

Окуневская культура, суммарно |

Багашев, 2000 |

|

49 |

Карасукская культура, суммарно |

Рыкушина, 2007 |

|

50 |

Андроновская культура, Горный Алтай, суммарно |

Солодовников, 2006 |

|

51 |

Андроновская культура (федоровский вариант), Минусинская котловина, суммарно |

Дрёмов, 1990 |

|

52 |

Андроновская культура (федоровский вариант), Казахстан, суммарно |

Дрёмов, 1997 |

|

53 |

Андроновская культура, Западный Казахстан |

Гинзбург, Трофимова, 1972 |

|

54 |

Андроновская культура (алакульский вариант), Казахстан, суммарно |

Дрёмов, 1997 |

|

55 |

Саргатская культура, суммарно |

Багашев, 2000 |

|

56 |

Чограй, Калмыкия |

Шевченко, 1986 |

|

57 |

Юж. Юргени, Калмыкия |

Хохлов, 2006 |

|

58 |

Большекараганский могильник, кург. 25 |

Lindstrom, 2002 |

|

59 |

Пазырыкская культура суммарно |

Чикишева, 2000 |

|

60 |

Кривое Озеро |

Рыкушина, 2003 |

|

61 |

Саразм |

Ходжайов, 2004 |

|

62 |

Дальверзин (женская серия) |

Гинзбург, Трофимова, 1972 |

|

63 |

Шортугай B5 |

Buchet, 1989 |

|

64 |

Шортугай «Бишкент» |

Buchet, 1989 ; Lesage, 1989 |

|

65 |

Тепе Джиян |

Кияткина, 1987 |

|

66 |

Бад-Хора |

» |

|

67 |

Чога Занбил |

» |

|

68 |

Телль-ал-Юдиадах, Анатолия |

Hemphill, 1998 |

|

69 |

Кангурттут |

Яблонский, 2004 |

Таблица 9. Результаты факторного анализа (метод главных компонент) мужских краниологических серий энеолита - бронзы Евразии *

|

Признак |

Фактор |

||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

|

1. Продольный диаметр |

0,112856 |

0,89539 |

–0,094348 |

0,242671 |

–0,04159 |

|

8. Поперечный диаметр |

0,097749 |

–0,033694 |

0,91523 |

0,008025 |

0,222714 |

|

17. Высотный диаметр (ba – br) |

0,113757 |

0,168533 |

0,129476 |

0,908998 |

0,075423 |

|

9. Наименьший лобный диаметр |

–0,059069 |

0,73367 |

0,5536 |

–0,054507 |

0,022635 |

|

48. Верхняя высота лица |

0,75045 |

0,216416 |

0,131933 |

0,30883 |

0,286824 |

|

45. Скуловой диаметр |

0,157846 |

0,021466 |

0,75575 |

0,461038 |

0,148664 |

|

55. Высота носа |

0,73174 |

0,085242 |

0,096164 |

0,225182 |

0,302626 |

|

54. Ширина носа |

0,13825 |

–0,040617 |

0,194025 |

0,081488 |

0,92058 |

|

51. Ширина орбиты (mf) |

0,446172 |

0,250141 |

0,68677 |

0,045556 |

–0,037537 |

|

52. Высота орбиты |

0,79906 |

–0,12997 |

0,178884 |

–0,148273 |

–0,164478 |

|

Процент описываемой изменчивости |

20,20 |

15,10 |

23,10 |

12,80 |

11,30 |

Таблица 10. Результаты факторного анализа (метод главных компонент) женских краниологических серий энеолита - бронзы Евразии *

Рельеф на всех черепах развит хорошо. По развитию надпереносья и надбровных дуг выделяются экземпляры № 155 (5 и 2 балла соответственно) и 318 (4,5 и 2,5 балла); затылочного бугра – № 211 (4,5 балла), 241 и 350 (3,5 балла). Кости свода – плотные, толстые. Там, где их удалось измерить, они достигают толщины 7–9 мм.

Таким образом, мужские черепа бустонской серии представляют нам облик массивных долихокранных европеоидов со средневысоким узким или среднешироким резко профилированным (особенно в нижней части) лицом, имевших низкий и широкий или высокий и узкий нос. Орбиты у одних относительно высокие, у других низкие, близкие по форме к прямоугольным. Сочетание большого угла горизонтального профиля верхней части лица с малым – в нижней, а также с хорошо выступающим носом, большими симотическим и дакриальным указателями свидетельствует об участии в формировании предков группы архаических форм, возможно близких по своему облику к кругу т.н. восточных протоевропеоидных типов, выделенному еще Г.Ф. Дебецем [1948]. Подчеркнем, что такие формы могли принять участие только в сложении предков одного из компонентов данной группы, а не являлись таким компонентом сами. Черепа с низким, относительно широким лицом с хорошо развитым рельефом и выступающим носом в мужской части бустонской серии не встречены. Прежде чем делать заключение о пути сложения

антропологического облика населения, оставившего могильник Бустон VI, рассмотрим вариации признаков в женской части палеопопуляции.

Женские черепа отличаются намного большей вариабельностью по сравнению с мужскими: и продольные, и поперечные, и угловые размеры, а также указатели имеют средние квадратические отклонения значительно выше стандартных (табл. 5). Поэтому средняя характеристика (очень большие продольный, поперечный диаметры, соответственно, долихокран-ный черепной указатель, находящийся на границе с мезокранией; средние высота черепа ba – br, высота и ширина лицевого скелета, орбит, умеренно выступающего носа; умеренная профилировка лица в на-зомалярной области и резкая – в зигомаксиллярной) очень мало что дает для получения действительного представления о серии.

Прежде всего необходимо отметить, что размерные показатели и толщина костей свода нескольких черепов (№ 284, 366, 368, 378) вызвали затруднения при определении пола. Но после анализа формы тазовых костей, погребального инвентаря (приоритет, конечно, отдавался морфологическим критериям), а также визуального сравнения всей краниосерии эти черепа коллегиально определили как женские. Несмотря на очень крупные размеры, рельеф на них, как в области надбровья и надпереносья, так и в затылочной части, был развит значительно слабее, чем на мужских.

Самым выдающимся является долихокранный череп № 284, который имеет максимальные в серии значения многих размеров. У него широкие, но средней высоты орбиты, высокий (на границе со средними значениями), очень слабо выступающий (14°) нос и малый назомалярный угол. Черепа № 368 и 378

мельче, но их размеры также попадают в категорию больших и очень больших. Череп № 366 очень плохой сохранности; единственный измерительный показатель, который удалось получить, – продольный диаметр (и тот под вопросом). Но по общему облику он достаточно крупный.

Из 11 черепов серии, для которых был определен черепной указатель, только четыре мезокранные (№ 368, 301, 369 и 253, указатели соответственно 75,0; 75,7; 76,8; 77,0), а один брахикранный (№ 340 – 82,2). Последний имеет очень большой поперечный диаметр, среднюю высоту ba – br, высокое и очень широкое (самое широкое в серии), достаточно хорошо профилированное лицо с широкими, но средней высоты орбитами и высоким носом. Отметим, что на территории Средней Азии брахикранные черепа в сериях эпохи бронзы хотя и не встречаются очень часто, но достаточно обычны. Особенно они заметны в северных степных районах, где даже средние по сериям входят в пределы мезокрании. Закономерность, когда женские черепа имеют больший по сравнению с мужскими черепной указатель, – также вполне обычная.

Верхняя высота и скуловая ширина лица измерены только на пяти черепах, но четко прослеживается прямая зависимость этих показателей. У трех экземпляров (№ 244, 369, 378) орбитный указатель относится к категории очень малых (71,4; 75,6; 73,8). Но из них только

череп № 244 имеет низкое лицо (63 мм). Сопоставление высоты лица и орбитного указателя в женской выборке говорит об отсутствии корреляции между низким лицом и низкими широкими орбитами. Так, череп № 246 имеет наименьшее по высоте лицо (61 мм), но почти круглые орбиты (указатель 92,1), № 368 – самое высокое в серии лицо (77 мм), а орбитный указатель, относящийся к категории малых. Некоторая связь низкого лица с орбитами прямоугольной формы наблюдается только у трех экземпляров (№ 244, 378 и 369).

Как и у мужских черепов, уплощенность в назома-лярной области больше, чем в зигомаксиллярной. Лишь мезокранный (указатель 73,7) череп № 170 имеет большие величины углов в обеих областях (145,8° и 136,6° соответственно). Угол выступания носовых костей у него средний (23°), как у большинства женских черепов (7 из 12). Только один (№ 214) выделяется очень сильно выступающими носовыми костями, еще два (№ 280 и 292) – сильно; у одного (№ 284) они выступают очень слабо (14°) и у одного (№ 368) – слабо (19°).

Проведенный факторный анализ (табл. 6) показывает, что продольный диаметр, верхняя высота лица, размеры орбит и носа вносят наибольший вклад в описание внутригрупповой вариации; продольный и высотный диаметры, средняя ширина лица (скуловой диаметр включить в анализ не удалось ввиду определения его всего на пяти черепах) и ширина носа стоят

на втором месте. В третий фактор вошли наименьший лобный диаметр, симотические высота и ширина, а в четвертый – углы горизонтальной профилировки. Все перечисленные размеры во многом определяют почти 71,1 % изменчивости.

Обратим внимание на то, что мужская серия (табл. 7) показывает совершенно другие результаты. Хотя пять факторов описывают близкую к женским показателям (даже чуть большую) часть изменчивости (78,9 %), вклад ни одного из размеров ни в один из факторов не превышает 50 %. Это, скорее всего, свидетельствует о том, что дифференциация женщин в Бустоне была более выражена, чем мужчин.

Таким образом, исходя из вышеприведенной характеристики, можно говорить о наличии и в женской части популяции не менее двух европеоидных морфологических компонентов, которые типологически не выделяются. Доминирует долихокранный средневысоколицый с высокими крупными орбитами, высоким носом. Низколицый более брахикранный с относительно более низкими орбитами присутствует в явно смешанном виде. Также более ярко выражен массивный компонент, который может быть представлен как в первом, так и во втором варианте, и менее заметен – грацильный долихокранный и долихоморфный. Учитывая повышенную вариацию показателей в женской серии по сравнению с мужской (что подтверждается как величинами средних квадратических отклонений, так и данными факторного анализа) и нагрузки

на выделившиеся факторы, можно говорить о том, что архаичный массивный европеоидный компонент в ней выражен сильнее. Это может объясняться и большей «консервативностью» женского генотипа в целом, и действительно большей долей палеонаселения в составе женской части популяции.

Попытаемся проследить возможные связи населения, оставившего некрополь Бустон VI, путем межгруппового сравнения методами многомерной статистики, для чего используем данные как по земледельческому, так и по скотоводческому населению разных районов Средней Азии и близлежащих регионов. С этой целью привлечены краниосерии энеолита – поздней бронзы (табл. 8). Сопоставление проводилось методом главных компонент с использованием стандартного статистического пакета Statistica.

Как показывают результаты факторного анализа (использованные признаки см. в табл. 9), первые три фактора описывают почти 60 % межгрупповой изменчивости (а все пять – 82,5 %). Первый дифференцирует группы по верхней высоте лица, высоте носа, высоте и в меньшей степени ширине орбиты; второй – по продольному диаметру и наименьшей ширине лба. Интересно, что третий фактор включает наибольшие нагрузки по всем широтным размерам (продольный, наименьший лобный, скуловой диаметры и ширина орбиты).

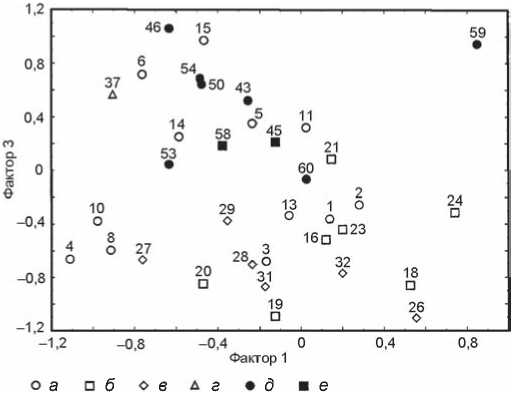

График, построенный на основании распределения значений первого и третьего факторов (F1 и F3),

достаточно четко дифференцирует группы по территориям (рис. 7). Все казахстанские, южносибирские, алтайские, а также урало-поволжские серии имеют положительные значения F3, а почти все популяции Ирана, Пакистана, долины р. Инд, южных районов Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана - отрицательные. Совершенно отдельно расположились лесные и лесо-степные группы (окуневские, саргатские, ка-расукские), а также популяции основной территории Китая. Исключение из последних составляет серия из могильника Гумугоу в Синьцзяне (№ 37), которая по сумме указанных признаков близка к заравшанской из Дашти-Казы (№ 6). Черепа из Заман-Бабы (№ 7) и Раннего Тулхара (№ 9) не попадают в «облако степных серий», но имеют по

Рис. 7. Мужские краниологические серии энеолита -бронзы Евразии в пространстве первого (верхняя высота лица, высота носа и орбит) и третьего (широтные размеры лица) факторов.

а - Таджикистан, Узбекистан; б - Туркменистан; в - Иран, Пакистан, долина р. Инд; г - Китай; д - Казахстан, Южная Сибирь;

е - Урал, Поволжье.

Цифровые обозначения серий соответствуют порядковым номерам в табл. 8.

ложительные значения F3. Наоборот, от основной массы отмеченного «облака» оторвалась небольшая серия из казахстанского Тасты-Бутака (№ 44), своеобразие которой отмечалось еще ее исследователем [Гинзбург, 1962]. В задачи данной статьи не входит анализ взаиморасположения всех привлеченных групп в пространстве этих двух факторов, поэтому мы воздержимся от комментариев по поводу полученной картины. Главное для нас то, что бустонская мужская серия (№ 1) располагается на графике практически рядом с сапаллитепин-ской (№ 2), геоксюрской (№ 23) и двумя южно-таджикскими (Тигровая Балка II и Макони Мор - № 11, 13). Почти на равном от нее расстоянии (но с разными нагрузками по обоим факторам!) мы видим серии с туркменских памятников Сумбар (№ 21) и Большие Балханы (№ 24), иранского Шахри-Сохта (№ 29) и пакистанского Тимаргарха (№ 32). Символично и то, что

бустонская группа занимает практически срединное положение на графике (F1 = 0,14; F3 = -0,4).

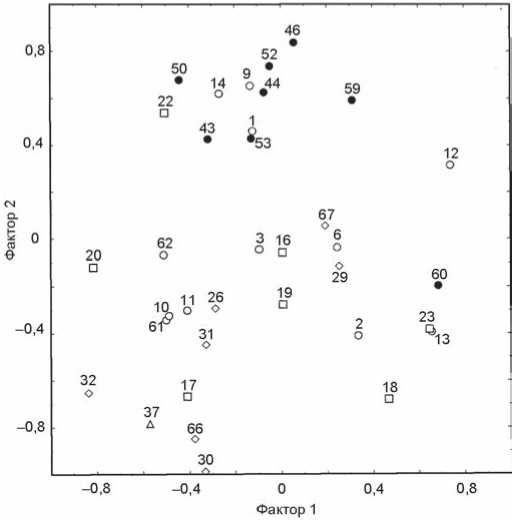

Женские серии показывают несколько иную картину (табл. 10). Так, выделенные пять факторов описывают меньшую долю изменчивости (77,8 %), чем в случае мужских групп. Если нагрузки на первый у мужчин и женщин довольно сходны (женщин отличает отсутствие вклада в него высоты орбиты, которая

оказалась ведущей лишь в четвертом факторе, и, напротив, существенный вклад ширины носа), то второй и третий поменялись местами. У женщин вторым фактором являются изменения поперечного, наименьшего лобного и скулового диаметров, в третий вошли продольный и высотный диаметры.

Важно подчеркнуть, что по первым двум факторам (F1 и F2) все сравниваемые женские группы разделились в целом почти так же, как мужские (рис. 7, 8), т.е. практически все серии с территории Урала, Поволжья, Казахстана, Южной Сибири и Алтая имеют положительные значения F1. Так же обособленно, как и мужские, расположились на графике китайские группы. Женские черепа из Гумугоу (№ 37), как и мужские, попали в пределы показателей туркменских и ближневосточных групп. В то же время женские серии из Туркмении, Таджикистана и Узбекистана показывают значительно больший разброс на графике по сравнению с мужскими. Так, в пределы вариаций степных групп попадают черепа из Та-хирбая III (№ 22), Кокчи-3 (№ 14), Раннего Тулхара (№ 9) и Тигровой Балки III (№ 12), а также бустонская серия, имеющая при этом координаты, практически одинаковые с андроновской из Западного Казахстана (F1 = –0,12; F2 = 0,46). Синташтинская серия из могильника Кривое Озеро оказалась невдалеке от групп из Геоксюра и Макони Мор. Повторим, что получен-

Рис. 8. Женские краниологические серии энеолита – бронзы Евразии в пространстве первого (верхняя высота лица, высота и ширина носа) и второго (поперечный, наименьший лобный и скуловой диаметры) факторов.

Усл. обозн. см. рис. 7.

ные графики могли бы стать предметом специального анализа, но он не входит в задачи этой работы.

Таким образом, анализ метрических показателей мозговой и лицевой частей черепа как на внутри-, так и на межгрупповом уровне показывает, что бустон-ская серия характеризуется антропологическими параметрами смешанного типа. В ее составе, бесспорно, присутствует грацильный долихокранный компонент с резко профилированным в горизонтальной плоскости лептоморфным лицом, высоким и узким, хорошо выступающим носом и высокими крупными орбитами. Такой антропологический тип получил название средиземноморского. Столь же бесспорно присутствие долихокранного компонента со значительно более низким и широким лицом, более прямоугольными (т.е. достаточно широкими, но низкими) орбитами, более уплощенным в назомалярной, но резко профилированным в зигомаксиллярной области лицом и средневы-ступающим носом. Данный компонент отличается от т.н. палеоевропеоидного, или кроманьоидного, типа сглаженностью основных черт в результате давнего смешения с какими-то средиземноморскими вариантами. Бустонская серия, особенно ее женская часть, характеризуется массивностью: хорошо выраженным рельефом в глабеллярной, надбровной и затылочной областях, мощными сосцевидными отростками, большой толщиной костей свода. Именно поэтому нельзя сказать однозначно, был ли упомянутый средиземноморский компонент один (только грациль-ный, т.е. более характерный для собственно Средиземноморья) или в сложении этого населения принимал участие и более массивный восточносредиземноморский пласт. Связь массивности с долихокранией указывает на архаичность данного компонента, но он мог происходить как из евразийских степей, так и из районов распространения того типа, который Т.П. Кияткина назвала прото-средиземноморским [1974]. Особо следует подчеркнуть, что архаичный компонент более выражен в женской части бустонской палеопопуляции.

Морфология посткраниальных скелетов

Сохранность ко стей посткраниального скелета в большинстве случаев была недостаточно хорошей для проведения полновесного остеологического исследования. По этой причине применение стандартной остеометрической методики [Алексеев, 1966] представляло определенные трудности. Все же некоторое представление об особенностях посткраниальной морфологии населения, оставившего некрополь Бустон VI, получить удалось. Были измерены посткраниальные скелеты 15 взрослых мужчин и 13 женщин

Таблица 11. Некоторые размеры длинных костей из некрополя Бустон VI и сравнительные данные (средняя по правой и левой стороне)

|

Признак |

Серия |

|||||

|

Сапаллинская |

Мургаб-ская, Гонур (некро-поль) * 3 |

Тазабагъ-ябская, Кокча-3 * 4 |

Андронов-ская, Минусинский край * 5 |

Суммарная, эпоха бронзы, Нижнее По-волжье * 6 |

||

|

Бустон VI * 1 |

Сапалли-тепа * 2 |

|||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Мужчины |

||||||

|

1. Наибольшая длина плечевой кости |

313,7 (3) |

304,7 (21) |

313,7 (17) |

335,5 (4) |

335,0 (19) |

341,1 (26) |

|

7. Наименьшая окружность диафиза плечевой кости |

62,2 (11) |

58,5 (37) |

– |

67,1 (5) |

– |

71,9 (29) |

|

7 : 1. Указатель прочности плечевой кости |

20,0 (3) |

19,2 (21) |

– |

20,4 (4) |

21,2 (19) |

21,1 (26) |

|

1. Наибольшая длина лучевой кости |

227,5 (3) |

240,8 (23) |

242,2 (14) |

249,8 (5) |

254,0 (17) |

258,7 (24) |

|

3. Наименьшая окружность диафиза лучевой кости |

39,7 (9) |

39,3 (37) |

– |

– |

– |

45,3 (20) |

|

5 : 4. Указатель сечения лучевой кости |

70,6 (9) |

77,4 (32) |

– |

71,2 (5) |

71,7 (13) |

73,4 (26) |

|

1. Наибольшая длина локтевой кости |

243,5 (2) |

260,2 (23) |

251,0 (14) |

262,5 (2) |

275,0 (17) |

279,1 (18) |

|

3. Наименьшая окружность диафиза локтевой кости |

35,7 (9) |

36,6 (30) |

– |

– |

– |

40,2 (17) |

|

13 : 14. Указатель платолении |

90,2 (10) |

94,0 (35) |

– |

84,1 (2) |

78,6 (17) |

83,4 (21) |

|

1. Наибольшая длина бедренной кости |

450? (1) |

431,8 (20) |

445,3 (21) |

466,2 (6) |

463,0 (20) |

468,9 (28) |

|

2. Физиологическая длина бедренной кости |

445? (1) |

426,3 (18) |

– |

464,5 (6) |

460,0 (19) |

464,9 (27) |

|

8. Окружность середины диафиза бедренной кости |

91,7 (8) |

86,9 (32) |

– |

96,7 (6) |

– |

93,3 (37) |

|

10 : 9. Указатель платимерии |

76,9 (16) |

– |

– |

79,3 (6) |

73,8 (20) |

76,2 (36) |

|

6 : 7. Указатель пилястрии |

99,9 (9) |

– |

– |

99,0 (6) |

102,1 (20) |

103,5 (37) |

|

8 : 2. Указатель массивности бедренной кости |

19,1? (1) |

20,4 (18) |

– |

20,9 (6) |

20,3 (20) |

20,0 (27) |

|

1. Полная длина большеберцовой кости |

352,5 (2) |

360,3 (20) |

366,7 (22) |

395,0 (5) |

375,0 (20) |

381,7 (27) |

|

10b. Наименьшая окружность диафиза большеберцовой кости |

76,4 (11) |

– |

– |

80,0 (5) |

– |

79,9 (30) |

|

9a : 8a. Указатель платикнемии |

65,9 (10) |

64,8 (28) |

– |

68,1 (4) |

70,3 (20) |

67,2 (32) |

|

10b : 1. Указатель прочности |

19,3 (2) |

20,8 (20) |

– |

21,0 (4) |

21,1 (20) |

21,1 (25) |

|

Женщины |

||||||

|

1. Наибольшая длина плечевой кости |

280 (2) |

287,8 (15) |

286,7 (13) |

310,0 (4) |

300,0 (14) |

313,9 (7) |

|

7. Наименьшая окружность диафиза плечевой кости |

56,7 (17) |

56,1 (21) |

– |

64,7 (2) |

– |

63,9 (9) |

|

7 : 1. Указатель прочности плечевой кости |

18,8 (2) |

19,5 (15) |

– |

20,9 (4) |

19,5 (14) |

20,3 (7) |

|

1. Наибольшая длина лучевой кости |

225,8 (3) |

221,7 (12) |

214,6 (7) |

233,0 (2) |

225,0 (9) |

235,6 (5) |

|

3. Наименьшая окружность диафиза лучевой кости |

35,4 (7) |

34,5 (19) |

– |

– |

– |

39,2 (5) |

|

5 : 4. Указатель сечения лучевой кости |

77,0 (8) |

71,5 (18) |

– |

76,8 (2) |

70,0 (9) |

65,3 (5) |

|

1. Наибольшая длина локтевой кости |

– |

240,8 (14) |

230,2 (7) |

262,5 (2) |

244,0 (9) |

255,6 (5) |

|

3. Наименьшая окружность диафиза локтевой кости |

32,4 (6) |

31,3 (21) |

– |

– |

– |

36,0 (7) |

|

13 : 14. Указатель платолении |

87,8 (10) |

88,0 (23) |

– |

72,1 (2) |

71,6 (9) |

82,7 (7) |

|

1. Наибольшая длина бедренной кости |

391? (1) |

400,8 (8) |

412,3 (17) |

425,0 (4) |

410,0 (13) |

436,5 (8) |

|

2. Физиологическая длина бедренной кости |

389? (1) |

396,5 (8) |

– |

422,0 (4) |

405,0 (13) |

430,3 (7) |

Окончание табл. 11

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

8. Окружность середины диафиза бедренной кости |

83,5 (13) |

– |

– |

83,8 (5) |

– |

84,7 (8) |

|

10 : 9. Указатель платимерии |

76,5 (8) |

– |

– |

72,3 (5) |

69,6 (13) |

79,1 (8) |

|

6 : 7. Указатель пилястрии |

105,3 (14) |

100,8 (20) |

– |

96,7 (5) |

95,1 (13) |

97,7 (8) |

|

8 : 2. Указатель массивности бедренной кости |

21,1? (1) |

19 |

– |

19,6 (4) |

19,2 (12) |

19,7 (7) |

|

1. Полная длина большеберцовой кости |

– |

344,0 (12) |

343,8 (16) |

357,5 (2) |

333,0 (12) |

350,0 (6) |

|

10b. Наименьшая окружность диафиза большеберцовой кости |

68,7 (6) |

– |

– |

68,8 (2) |

– |

70,5 (8) |

|

9a : 8a. Указатель платикнемии |

64,8 (3) |

63,9 (16) |

– |

6?,8 (2) |

70,2 (12) |

74,8 (8) |

|

10b : 1. Указатель прочности |

– |

19,4 (12) |

– |

19,5 (2) |

19,8 (12) |

20,2 (6) |

*1Измерения Н.А. Дубовой, В.В. Куфтерина.

*2По: [Ходжайов, 1977].

*3По: [Дубова, Рыкушина, 2005].

*4По: [Дурново, 1961].

*5По: [Дебец, 1948].

*6По: [Дебец, 1948; Фирштейн, 1970].

Таблица 12. Величины длины тела в ряде групп эпохи бронзы

|

Памятник, культура |

Длина тела по формулам |

|||||

|

К. Пирсона и А. Ли |

М. Троттер и Г. Глезера |

С. Дюпертюи и Д. Хэддена |

||||

|

Мужчины |

Женщины |

Мужчины |

Женщины |

Мужчины |

Женщины |

|

|

Бустон VI |

162,2 (5) |

152,8 (4) |

167,1 (5) |

157 (4) |

166,8 (5) |

157,2 (4) |

|

Сапаллитепа |

160,5 (17) |

154,6 (14) |

169,8 (18) |

159,0 (14) |

– |

– |

|

Кокча-3 |

169,9 (10) |

157,6 (5) |

172,3 (10) |

159,6 (5) |

– |

– |

|

Геоксюр |

168,6 |

153,8 |

– |

– |

– |

– |

|

Гонур (некрополь) |

168,3 (13) |

151,2 (8) |

168,9 (24) |

157,5 (20) |

– |

– |

|

Афанасьевская (Алтай) |

176,4 |

161,2 |

– |

– |

– |

– |

|

Андроновская (Минусинская котловина) |

173,8 |

160,2 |

– |

– |

– |

– |

(измерения проводились как на левой, так и на правой стороне). Результаты сравнивались с данными по ряду групп эпохи бронзы Средней Азии, Нижнего Поволжья и Западной Сибири (табл. 11).

Длинные кости верхних конечностей. О размахе вариаций продольных размеров костей в данной серии судить довольно сложно по причине ее малочисленности. Плечевые кости суммарно можно охарактеризовать как среднедлинные. При этом в мужской подгруппе их размеры тяготеют к несколько более высоким, а в женской – к более низким величинам. Значения наименьшей окружности плечевой кости малые или средние. Указатель прочности в мужской группе средний, в женской – ниже.

Лучевые ко сти небольшой длины, у мужчин уплощены средне, у женщин – несколько слабее.

О длине локтевых костей судить сложно, по указателю платолении они почти во всех случаях эуроленные.

Длинные кости нижних конечностей. Длину бедренных костей удалось измерить лишь у одного мужского и одного женского скелетов; в первом случае она оказалась довольно большой, во втором – малой. Окружность середины диафиза бедренной кости суммарно довольно велика в обеих подгруппах. Пилястр развит слабо. По указателю поперечного с ечения верхней части диафиза бедренные кости характеризуются платимерией. Имеются случаи гиперплатимерии и единичные – эуримерии.

Мужские большие берцовые ко сти малой или средней длины, женские охарактеризовать не удалось. По указателю сечения эти ко сти в целом плати-или мезокнемичные, но размах вариаций, особенно

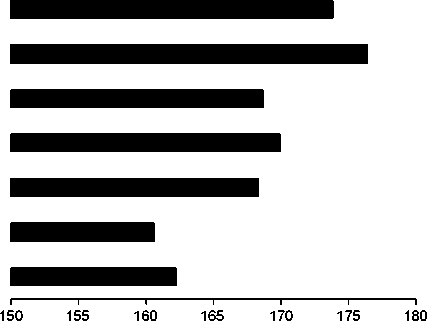

Геоксюр

Кокча-3

Гонур (некрополь)

Сапаллитепа

БустонVI

Афанасьевская (Алтай)

Андроновская (Минусинская котловина)

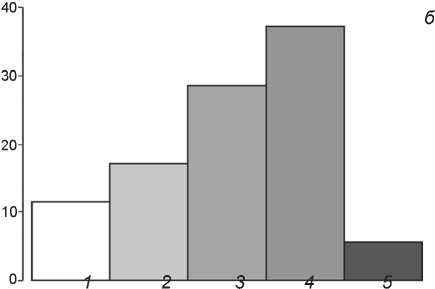

Рис. 9 . Величины длины тела мужчин (рассчитанные по формуле К. Пирсона и А. Ли) в ряде групп эпохи бронзы.

в мужской группе, значителен: от 54,8 (гиперплати-кнемия) до 77,5 (эурикнемия).

По основным параметрам длинных костей посткраниального скелета серия из некрополя Бустон VI демонстрирует наибольшее (хотя далеко не по всем признакам) сходство с сапаллитепинской [Ходжайов, 1977]. Обе эти группы в то же время значительно более грацильны, чем носители т.н. степного комплекса телосложения.

Пропорции конечностей и длина тела. В связи с плохой сохранностью ко стей указатели пропорций по серии рассчитать не удалось. Полученный в одном случае (мужчина из погр. 327) радиотибиальный указатель (66,0) можно отнести к средним величинам.

Прижизненный рост погребенных на могильнике Бустон VI рассчитывался по формулам К. Пирсона и А. Ли, С. Дюпертюи и Д. Хэддена, М. Троттер и Г. Глезера (табл. 12). Полученные по первой из них величины (эта формула, как известно, применима для среднерослого населения – 165 см (мужчины)) близки к таковым для серии с эпонимного памятника Сапал-литепа [Там же], но ниже, чем рассчитанные для носителей тазабагъябской культуры Хорезма (могильник Кокча-3) [Дурново, 1961], группы из Геоксюра (мужчины), афанасьевцев Алтая и андроновцев Минусинской котловины [Ходжайов, 1977, табл. 15] (рис. 9). Рост погребенных, реконструированный по формуле М. Троттера и Г. Глезера, довольно близок таковому у средневысокорослого населения, оставившего некрополь Гонур [Dubova, Rykushina, 2004, p. 331–332].

Заключение

Подводя первые итоги антропологического анализа бустонской серии, следует еще раз подчеркнуть ее смешанный характер. По большинству параметров, как кранио- так и остеометрических, она занимает промежуточное положение между типичными (если о таковых вообще можно говорить) представителями степного мира эпохи бронзы и южными земледельцами. Но эта промежуточность не является равноудаленностью. Компонент, который увязывается с древним неолитическим населением южных районов Средней Азии, бесспорно, выражен больше. Как уже указывалось при проведении краниометрического анализа, палеоевропеоидный низколицый, низкоорбитный антропологический компонент с мезоморфными пропорциями участвовал в сложении бустонцев не в чистом, а в уже метисированном виде. Наиболее вероятно, что в этом смешении, имевшем место в более ранние эпохи, принимали участие средиземноморские популяции. Более подробное изучение остеометрических показателей, конституциональных и одонтологических особенностей позволит уточнить сделанные выводы.

Историко-археологическая интерпретация антропологических материалов всегда вещь не простая. На основании морфологии лица или тела нельзя отнести человека или всю популяцию к той или иной языковой группе, этнокультурной общности, археологической культуре. Антропологические данные могут лишь свидетельствовать о фенотипическом сходстве (или различиях) между разными группами населения. Здесь не место углубляться в сложности и особенности историко-культурных реконструкций на основании данных антропологии, но необходимо подчеркнуть, что нередко только одни размерные характеристики костных остатков людей могут подтвердить (или опровергнуть) наличие родственных связей между группами. Полученные нами результаты анализа краниологической и остеологической серий из некрополя Бустон VI позволяют утверждать, что «представителями степного мира эпохи бронзы» в нашем случае вполне могут выступать носители андроновской куль- туры, неоднородность антропологического типа которых уже общепризнана. Их физическое присутствие на памятнике подтверждается теперь не только археологическими артефактами. По антропологическим материалам, более близкими к бустонским являются алакульские группы.