Палеогеографические закономерности формирования и типы неантиклинальных ловушек ЭМСско-нижнефранского нефтегазоносного комплекса Благовещенской впадины

Автор: Ермолова Т.Е., Канев А.С., Белоусов Г.А., Ступак А.А.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Методика поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 2, 2024 года.

Бесплатный доступ

Для успешного поиска новых залежей в терригенном комплексе девона необходимо переориентировать исследования на изучение детальных литолого-палеогеографических закономерностей распространения пород-коллекторов. Поиски новых литологических объектов осуществлялись на основе комплексных исследований, включающих седиментологический анализ керна и ГИС, геологическую интерпретацию по уплотненной сети сейсмических профилей МОГТ-2D и МОГТ-2DW. Разработанные сейсмогеологические критерии идентификации генетических типов отложений позволили выделить и проследить на временных разрезах сейсмические образы (сейсмофации) руслового (дельтового или авандельтового), отмельно-барового типов отложений, а также небольших биогермных построек и их обломочных шлейфов, с которыми связаны поиски новых объектов. Разработана серия детальных литолого-палеогеографических карт, отображающих зоны развития различных типов терригенных и карбонатных отложений каждого горизонта. Установленная литолого-фациальная и палеогеографическая зональность корреспондирует с закономерностями распространения коллекторов. Алевролитово-песчаные коллекторы, приуроченные к рукавам субаэральной и субаквальной частей дельты, благоприятны для формирования литологических и структурно-литологических типов ловушек. В зонах дельтовых конусов с покровной формой распространения коллекторов с большей вероятностью прогнозируются залежи пластово-сводового типа с литологическими ограничениями. Мелкие постройки и их шлейфы перспективны на поиск литологических и структурно-литологических типов ловушек. Глинисто-алевролитовые, глинистые и карбонатные отложения мелководного шельфа и тиховодных межрусловых отмелей образуют покрышки и латеральные флюидоупоры. В результате проведенных работ выделены новые объекты поиска, даны рекомендации к дальнейшему изучению наиболее морфологически выраженных и обоснованных данными сейсморазведки ловушек неантиклинального типа

Ловушка, коллектор, покрышка, генетический тип, сейсмофация

Короткий адрес: https://sciup.org/14133468

IDR: 14133468 | УДК: 553.982.233+553.982.239 | DOI: 10.47148/0016-7894-2024-2-53-71

Текст научной статьи Палеогеографические закономерности формирования и типы неантиклинальных ловушек ЭМСско-нижнефранского нефтегазоносного комплекса Благовещенской впадины

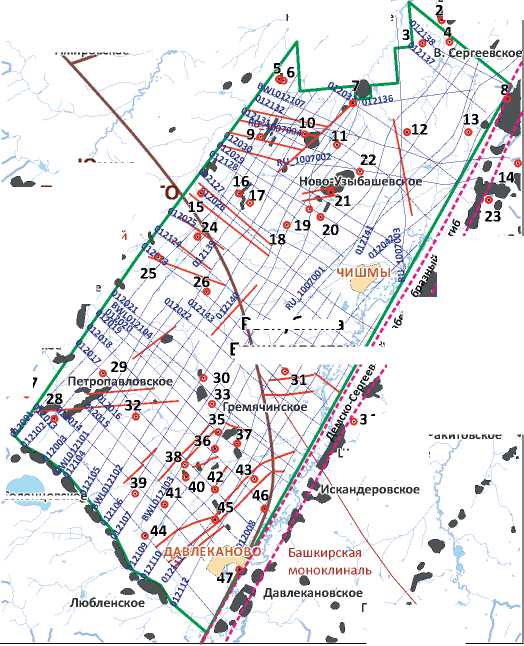

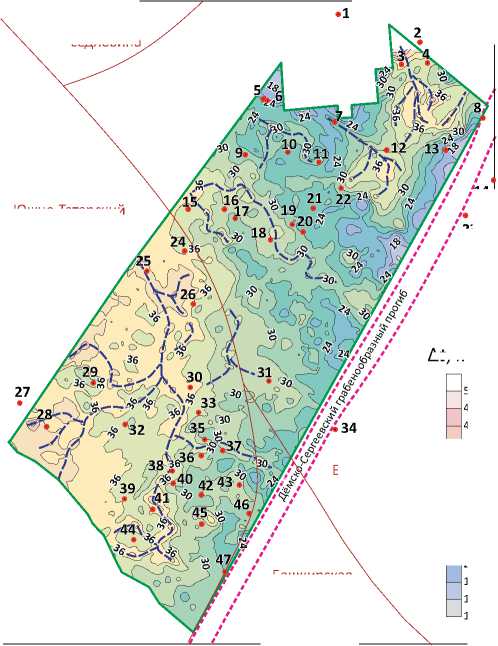

Главной особенностью геологического строения и размещения месторождений эмсско-ниж-нефранского нефтегазоносного комплекса в пределах Благовещенской впадины и прилегающей территории Башкирской моноклинали является наличие девонских грабенообразных прогибов [1]. В их бортовых зонах прослеживаются протяженные цепочки антиклинальных структур, создающих благоприятные условия для формирования ловушек нефти антиклинального и тектонически экранированного типа (рис. 1). Долгое время усилия геологов были сконцентрированы на поиске и прослеживании подобных осложнений структурного плана. В то же время в пашийском (D2ps) и тиманском (D3tm), реже муллинском (D2ml), койвенском (D1kv) и бийском (D1-2bs) горизонтах терригенной толщи девона выявлены залежи нефти, не привязанные к системе грабенообразных прогибов. Они отличаются, как правило, небольшими размерами и сложным строением. На их долю приходится до 48 % начальных извлекаемых запасов этих месторождений. Для успешного поиска новых залежей в терригенном комплексе девона, корректного обоснования их геометрии, типов и размеров необходимо переориентировать исследования на детальное изучение основных литолого-палеогеографических закономерностей распространения пород-коллекторов, что, в свою очередь, потребовало проведения сей-смогеологического анализа на основе более плотной сети профилей сейсморазведки 2D.

Для этого в 2021–2022 гг. проведено 1500 пог. км сейсморазведочных работ МОГТ-2D и МОГТ-2DW 200 пог. км в зоне сопряжения Благовещенской впадины с восточной оконечностью Южно-Татарского свода (рис. 2, см. рис. 1). В результате обработки и геологической интерпретации новых сейсморазведочных данных в комплексе с седиментологическим анализом керна и данных ГИС уточнены и детализированы закономерности строения эмсско-нижнефранского нефтегазоносного комплекса. Даны обоснованные рекомендации дальнейших направлений нефтегазопоисковых работ.

Тектоническое положение

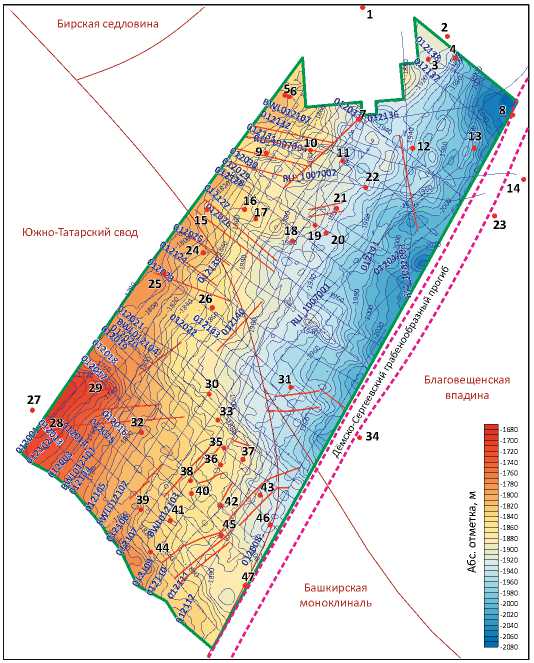

Благовещенская впадина граничит с севера с Башкирским сводом, с северо-запада — с Бирской седловиной, на юго-западе и юге — с Южно-Татарским сводом и Башкирской моноклиналью (см. рис. 1, 2), на востоке ― с Предуральским краевым прогибом. С учетом новых сейсмических данных современный рельеф кровли эмсско-нижнефранско-го нефтегазоносного комплекса по ОГ D3tm в пределах исследуемой территории в целом представляет собой достаточно слабодифференцированную по-

верхность, неравномерно и почти моноклинально погружающуюся в восточно-юго-восточном направлении от отметок -1680 до -2050 м (см. рис. 2). Плавное погружение на востоко-юго-восток нарушено слабовыраженными деформациями: структурными мысами, разделяющими их седловинами, небольшими редкими локальными поднятиями амплитудой не более 10, редко 20 м. Направление склона и положение структурных мысов и локальных поднятий контролируются дизъюнктивно-блоковой тектоникой. Грабенообразные прогибы, подобные Демско-Сергеевскому, расположенному непосредственно к юго-востоку от района работ, не выявлены. Отмечается унаследованность структурных планов от подошвы эмсского яруса до кровли тиманского горизонта.

Нефтегазоносность

В северной части района исследований на Но-воузыбашевском месторождении и непосредственно у западной границы участка на Саннинском месторождении в отложениях эмсско-нижнефран-ского комплекса выявлены многочисленные залежи нефти в пашийском и тиманском горизонтах, одна залежь ― в муллинском горизонте. Залежи пластовые, тектонически и литологически экранированные, иногда структурно-литологические, в тиманском горизонте ― чаще литологические рукавообразные. В южной части изучаемого участка на Петропавловском и Гремячинском месторождениях открыто шесть залежей в тиманском горизонте: литологические, структурно-литологические, пластовые литологически экранированные, и только единичные залежи сводовые. Открытая пористость песчаных коллекторов составляет 15–20 %, проницаемость (37–249) ∙ 10-3 мкм2, начальные дебиты нефти варьируют от 1,3 до 54,3 м3/сут.

Как следует из описания, залежи мелкие, как правило, имеют литологические ограничения, их расположение в подавляющем большинстве не связано с локальными поднятиями. Коллекторские свойства в соответствии с классификацией А.А. Ханина [2] средние и пониженные. Такие характеристики свидетельствуют о необходимости более детального подхода к изучению особенностей строения нефтегазоносных пластов для выделения зон наиболее высокоемких коллекторов, что повысит как вероятность обнаружения новых залежей, так и рентабельность их эксплуатации.

Корреляция разрезов, седиментационные модели

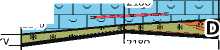

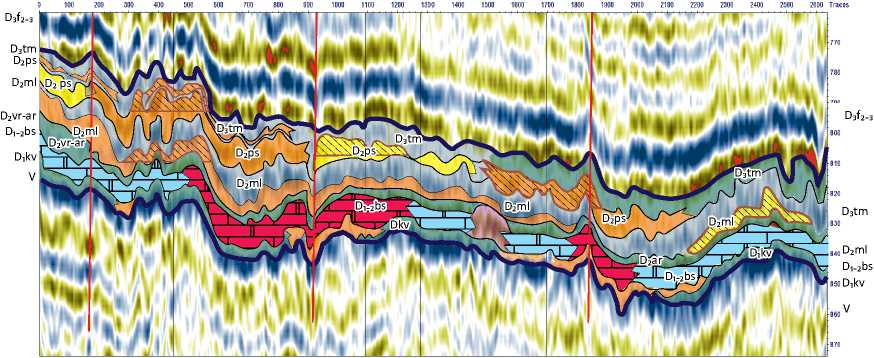

В строении нефтегазоносного комплекса участвуют эмсский ярус нижнего девона, эйфельский и живетский ярусы среднего девона и нижнефран-ский подъярус верхнего девона (рис. 3). Для раз-

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рис. 1. Обзорная карта района работ Fig. 1. Location map of the study area

С

Волковское

Арланская НГО

Бирская седловина

Амировское

Абдукаевское 1

Кушнаренковское

Саннинское

Южно-Татарский свод *

Солонцовское

Республика

R

Башкортостан А Благовещенская

^ XV / ^^л^л. впадина

Уфимская

НГО

Ракитовское

Шингакульское

АлкинскоеX

Гордеевское

25 км

Южно

Татарская НГ

Ташлы-Кульское

Границы ( 1 – 3 ): 1 — проведения геолого-разведочных работ, 2 — нефтегазоносных областей, 3 — тектонических элементов; 4 — месторождения нефти; 5 — скважины и их условные номера; 6 — сейсмические профили; 7 — тектонические нарушения; 8 — девонский грабенообразный прогиб.

Скважины: 1 — Кушнаренковская-9, 2 — Волковская-26, 3 — Подымаловская-64, 4 — Сергеев-ская-12, 5 — Янышевская-21, 6 — Кармасановская-53, 7 — Узыбашевская-62, 8 — Сергеевская-7, 9 — Узыбашевская-42, 10 — Узыбашевская-12, 11 — Узыбашевская-23, 12 — Подымаловская-44, 13 — Сергеевская-21, 14 — Сергеевская-23, 15 — Узыбашевская-54,16 — Узыбашевская-4, 17 — Узыбашевская-27, 18 — Узыбашевская-16, 19 — Узыбашевская-47, 20 — Узыбашевская-19, 21 — Новоузыбашевская-17, 22 — Узыбашевская-57, 23 — Южно-Сергеевская-36, 24 — Саннин-ская-3, 25 — Саннинская-8, 26 — Саннинская-9, 27 — Устюбинская-55, 28 — Устюбинская-75, 29 — Устюбинская-73, 30 — Казангуловская-12, 31 — Сафаровская-2, 32 — Устюбинская-39, 33 — Казангуловская-9, 34 — Алкинская-26, 35 — Казангуловская-50, 36 — Казангуловская-31, 37 — Казангуловская-15, 38 — Казангуловская-13, 39 — Казангуловская-51, 40 — Гремячин-ская-123, 41 — Казангуловская-37, 42 — Казангуловская-45, 43 — Казангуловская-46, 44 — Ка-зангуловская-49, 45 — Казангуловская-20, 46 — Чувалкиповская-211, 47 — Казангуловская-40

Boundaries ( 1 – 3 ): 1 — geological exploration area, 2 — oil and gas bearing areas, 3 — tectonic elements; 4 — oil fields; 5 — wells and their reference numbers; 6 — seismic survey lines; 7 — faults; 8 — Devonian keystone trough.

Wells: 1 — Kushnarenkovskaya-9, 2 — Volkovskaya-26, 3 — Podymalovskaya-64, 4 — Sergeevskaya-12, 5 — Yanyshevskaya-21, 6 — Karmasanovskaya-53, 7 — Uzybashevskaya-62, 8 — Sergeevskaya-7, 9 — Uzybashevskaya-42, 10 — Uzybashevskaya-12, 11 — Uzybashevskaya-23, 12 — Podymalovskaya-44, 13 — Sergeevskaya-21, 14 — Сергеевская-23, 15 — Uzybashevskaya-54, 16 — Uzybashevskaya-4, 17 — Uzybashevskaya-27, 18 — Uzybashevskaya-16, 19 — Uzybashevskaya-47, 20 — Uzybashevskaya-19, 21 — Novouzybashevskaya-17, 22 — Uzybashevskaya-57, 23 — South Sergeevskaya-36, 24 — Sanninskaya-3, 25 — Sanninskaya-8, 26 — Sanninskaya-9, 27 — Ustyubinskaya-55, 28 — Ustyubinskaya-75, 29 — Ustyubinskaya-73, 30 — Kazangulovskaya-12, 31 — Safarovskaya-2, 32 — Ustyubinskaya-39, 33 — Kazangulovskaya-9, 34 — Alkinskaya-26, 35 — Kazangulovskaya-50, 36 — Kazangulovskaya-31, 37 — Kazangulovskaya-15, 38 — Kazangulovskaya-13, 39 — Kazangulovskaya-51, 40 — Gremyachinskaya-123, 41 — Kazangulovskaya-37, 42 — Kazangulovskaya-45, 43 — Kazangulovskaya-46, 44 — Kazangulovskaya-49, 45 — Kazangulovskaya-20, 46 — Chuvalkipovskaya-211, 47 — Kazangulovskaya-40

METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS

Рис. 2. Структурная карта кровли тиманского горизонта Б

Fig. 2. Depth map of Timansky Horizon Б Top

С

25 км

-

1 — стратоизогипсы кровли тиманского горизонта, м.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

-

1 — structure contours of Timansky Horizon, m.

For other Legend items see Fig. 1

работки седиментационных моделей выполнена детальная корреляция отложений по 47 скважинам (см. рис. 1). Палеонтологическое обоснование возраста проводилось в соответствии с определениями остракод в объеме бийского (репер «нижний известняк»), ардатовского (репер «средний или остра-кодовый известняк») и муллинского (репер ― «черный известняк») горизонтов.

Уточнение и дополнение стратиграфических границ выполнено на основе анализа цикличности отложений и прослеживания геофизических реперов в разрезах скважин. Горизонты рассматриваются как седиментационные циклиты трансгрессивно-регрессивной направленности. Максимуму трансгрессий отвечают реперные пачки известняков. Регрессивные части циклитов редуцированы за счет постседиментационных размывов. Пачки аргиллитов в кровле каждого циклита, образующие покрышки, служат дополнительными реперами.

Терригенный комплекс девона с большим перерывом залегает на размытой поверхности гли-

нистых отложений венда. Мощность составляет 46– 120 м, увеличиваясь в юго-западном направлении (см. рис. 3).

В эмсском ярусе в составе комплекса выделены и прослежены терригенные отложения койвенского горизонта. Из региональных исследований известно о выклинивании отложений нижнего девона к северо-западу и северу от района работ, где располагалась размываемая суша [1]. Койвенский горизонт отсутствует на севере изучаемой территории. Вязовский горизонт эмсского яруса в разрезе не наблюдается. Более древний такатинский горизонт предположительно развит только на юге.

Эйфельский ярус представлен карбонатами бийского горизонта. Граница эйфельского яруса отбивается по кровле карбонатного пласта бийского горизонта или перекрывающей его маломощной глинистой пачке.

Живетский ярус среднего девона залегает с размывом на отложениях эмсского яруса. Каждый

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

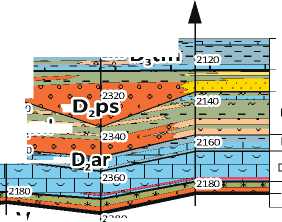

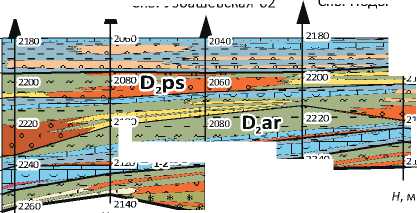

Рис. 3. Седиментационные модели эмсско-нижнефранских отложений по линиям I-I’ (A), II-II’ (B), III-III’ (C) и IV-IV’ (D)

Fig. 3. Depositional models of Emsian-Lower Frasnian deposits along I-I’ (A), II-II’ (B), III-III’ (C) и IV-IV’ (D)

A

СЗ

I

Скв. Узбашевская-4

Скв. Узбашевская-16

ЮВ

Скв. Узбашевская-19 II

Скв. Узбашевская-54

Скв. Узбашевская-27

D tm

D 2 ps

D ps

2120 2

D tm

D ml

D ml о <2

2140 D ar

D ar

D kv V

D 1-2 bs

H , м

H , м

5^ D1-2bs

1kv

Скв. Узбашевская-47

2300 D tm

D 2 ps

D ml

D 1-2 bs

D kv

V

D tm

D ar

H , м

H , м

D ml

H , м

V

H , м

B

ЮЗ

II

Скв. Подымаловская-44 Скв. Сергеевская-12

СВ

III

D kv

V

Скв. Узбашевская-23

Скв. Узбашевская-12

Скв. Узбашевская-62

D 2 ps

D ml

D ar

Dtm

H , м

H , м

H , м

D kv

H , м

2120 D 1-2 bsэ

V

C

СЗ

III

Скв. Устюбинская-39

Скв. Устюбинская-73

D

ЮЗ

IV

Схема расположения линий седиментационных моделей

D ml 2120 2

D ml D ar D1-2bs V

Скв. Подымаловская-64 4 Скв. Волковское-26

Dtm

D 2 ps

H , м

D3tm

D 2 ps

D ml

D af-bs

D kv

V

D ar

D vr

D tm

ЮВ

IIII

Скв. Казангуловская-46

Скв. Казангуловская-13

Скв. Чувалкиповская-211

2100 D 2 ps

D tm 2020 3

D 2 ps

D ml

Dtm

D ar

D2vr

D af-bs

D kv

V

г2080

V

H , м

H , м

H , м

2040 D ml

2060?Г^ГЕ

D vr

СВ

IVI

Скв. Гремячинская-123

Скв. Казангуловская-13

Скв. Казангуловская-50

Скв. Казангуловская-15

Скв. Сафаровская-2

Скв. Казангуловская-9

Скв. Казангуловская-31

Скв. Казангуловская-49 4 Скв. Казангуловская-45

D kv

D kv

D kv

H , м V

H , м

H , м

H , м

D tk

V

H , м

H , м

METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS

Усл. обозначения к рис. 3.

Legend for Fig. 3.

Типы отложений ( 1 – 12 ): 1 — рукавов и конусов выноса приливных дельт, 2 — субаэральной и субаквальной частей дельты, 3 — песчаных конусов выноса субаквальной и подводной частей дельты, 4 — отмельно-баровые, 5 — песчаные фронта дельты, 6 — песков разлива, 7 — преимущественно глинистые лагунные фации, 8 — то же с прослоями шамозитовых пород, 9 — глинистые смешанного генезиса (лагунные, внутридельтовых заливов, приливно-отливных равнин, мелководного шельфа), 10 — мелких строматопорово-водорослевых биогермов и ракушняковых банок, 11 — подводных карбонатных конусов выноса, 12 — мелководных шельфовых равнин; границы ( 13 – 17 ): 13 — поверхности додевонских отложений (венда), 14 — отделов, 15 — ярусов, 16 — горизонтов, 17 — фациального замещения; 18 — скважины.

Горизонты: D3tm — тиманский, D2ps — пашийский, D2ml — муллинский, D2ar — ардатовский, D2vr — воробьевский, D1-2bs — бийский, D1kv — койвенский, V — вендский

Types of deposits ( 1 – 12 ): 1 — arms and fans of tidal deltas, 2 — subaerial and subaqueous delta parts , 3 — sand fans of subaqueous and subsea delta parts, 4 — beach-bar, 5 — sandy of delta front, 6 — flood sands, 7 — mainly argillaceous lagoonal facies, 8 — the same with chamosite rocks, 9 — argillaceous of mixed genesis (lagoonal, intra-delta bays, tidal plains, shallow marine shelf), 10 — small stromatopore-algal bioherms and shellstone banks, 11 — subsea cabonate fans, 12 — shallow marine shelf plains; boundaries ( 13 – 17 ): 13 — Top of pre-Devonian (Vendian) deposits, 14 — series, 15 — stages, 16 — horizons, 17 — facies substitution; 18 — wells.

Horizons: D3tm — Timansky, D2ps — Pashiisky, D2ml — Mullinsky, D2ar — ардатовский, D2vr — Vorob’yovsky, D1-2bs — Biisky, D1kv — Koivensky, V — Vendian его горизонт представляет собой седиментационный циклит, сложенный в нижней части песчаными, в верхней глинистыми или карбонатно-глинистыми отложениями. К границам горизонтов приурочены внутриформационные размывы.

Нижнефранский подъярус завершает разрез нефтегазоносного комплекса, сложен карбонатно-глинистыми отложениями с линзами и пропластками песчаника в средней части, согласно залегает на пашийских отложениях.

На основе выполненной корреляции и седиментологических исследований, включающих анализ описаний керна, и общей характеристики разрезов, приведенной в фондовых отчетах, анализ формы кривых собственной поляризации [3] и гамма-каротажа, разработаны седиментационные модели в виде литолого-фациальных палеоразрезов, совмещенных со схемами корреляции. Модели отражают циклическое строение эмсско-нижнефранского комплекса, соответствующее прерывисто-поступательному развитию девонской трансгрессии (вертикальная изменчивость), и литолого-палеогеографическую зональность каждого горизонта (латеральная изменчивость).

На седиментационных моделях в соответствии с общепринятыми классификациями [4-7] выделены основные генетические типы отложений, слагающих эмсско-нижнефранский комплекс (см. рис. 3).

В составе койвенского горизонта прослежены русловые отложения субаэральной части дельты, приуроченные к палеопрогибам. Они представлены песчаниками серыми полевошпатово-кварцевыми разнозернистыми с прослоями гравелитов. К фации разливов отнесены более тонкозернистые, алевритово-песчаные разности, образующие маломощные прослои среди глинистых отложений. Песчаники чередуются с глинистыми лагунными, реже отмельно-баровыми фациями. Лагунные отложения включают прослои шамозитовых пород, свидетельствующие о застойных условиях осадконакопления. Вверх по разрезу прибрежные и дельтовые фации сменяются алевритово-глинистыми отложениями мелководного шельфа, появляются маломощные прослои известняка. На северо-востоке участка кой-венский горизонт глинизируется и выклинивается (см. рис. 3 B).

Бийский горизонт в основании разреза сложен маломощной пачкой аргиллитов, выше — карбонатными отложениями, среди которых выделены фации мелководного шельфа, представленные известняками серыми, кристаллическими, плотными, прослоями неравномерно-глинистыми, с немногочисленными обломками морской фауны. Из органических остатков наблюдаются раковины остра-код, водоросли, членики криноидей. В нижней и средней частях бийского горизонта участками развиты линзовидные пропластки отложений рифовых шлейфов и подводных конусов выноса . Они представлены известняками органогенно-обломочными, органогенно-детритовыми, строматопорово-во-дорослевыми, содержащими брахиоподы, крино-идеи, кораллы, строматопоры, мшанки, остракоды, гастроподы и трилобиты. Известняки крупнопятнистые, трещиноватые, кавернозные, микро-тонкозернистые. Присутствуют прослои вторичных доломитов с реликтово-органогенной структурой [8]. Наиболее выдержанные прослои обломочных карбонатов прослежены на западе исследуемой территории. Собственно рифовый тип разреза в составе горизонта в пределах участка исследований скважинами не вскрыт, но на временных разрезах в интервале, соответствующем бийскому горизонту, выделены сейсмофации одиночных мелких корал-лово-строматопоровых биогермов и ракушняковых банок (см. рис. 3 A). В кровле горизонта карбонаты иногда сменяются глинистой пачкой регрессивной фазы.

Отложения воробьевского горизонта в северной части Благовещенского участка отсутствуют. Бийские карбонаты с размывом перекрыты терригенными породами ардатовского горизонта жи-ветского яруса (см. рис. 3 A, B). В более прогнутой южной части исследуемой территории условно выделен маломощный циклит воробьевского горизонта (см. рис. 3 C, D), представленный в основании авандельтовыми песчаниками, перекрытыми тонкой пачкой карбонатно-глинистых отложений открытого мелкого шельфа.

Ардатовский горизонт присутствует повсеместно. В нижней части разреза в пределах палеопрогибов развиты терригенные отложения. Песчаники формируют фации дельтовых рукавов и конусов выноса (см. рис. 3 B, C). Дельтовые отложения представлены песчаниками кварцевыми, тонко-мелкозернистыми, отсортированными, со слабонаклонной косой слоистостью. К палеоподнятиям приурочены межрусловые, лагунные отложения: аргиллиты и тонкослоистые неравномерно-глинистые алевролиты с послойными скоплениями обугленных растительных остатков. В средней части разреза карбонатная пачка сформирована в условиях мелководных шельфовых равнин . Она представлена известняками биоморфно-детритовыми, органогенно-детритовыми, пелитоморфными, с прослоями доломитов замещения (репер «средний известняк»). В нижней части реперной пачки по данным Р.Н. Валиахметовой (2004) в известняках присутствует примесь кварцевых зерен алевритовой и песчаной размерности. В северной части Благовещенского участка мощность «среднего известняка» не превышает 2–5 м, в южной части увеличивается до 8–10 м, в его составе появляются кораллово-строматопоровые разности ( органогенно-обломочные шлейфы ). Верхняя часть горизонта сложена аргиллитами. Участками (в пределах палеопрогибов) глинистая пачка частично размыта в результате формирования эрозионных врезов на предмуллинском этапе развития палеогидросети. На межрусловых участках сохранились сложенные плотными алевролитами останцы регрессивной фазы ардатовского цикла осадконакопления (см. рис. 3).

Муллинский горизонт также имеет трехчленное строение. Нижняя терригенная пачка в западно-северо-западной части участка представлена мощным песчаным дельтовым конусом выноса (см. рис. 3 A), на севере песчаники сконцентрированы в более узких руслах (см. рис. 3 A, B), в южной части территории преобладает линзовидная форма отмельно-баровых отложений (см. рис. 3 C, D) или пластово-линзовидная, связанная с второстепенными руслами и подводными конусами выноса (см. рис. 3 C, D). Русловые песчаники кварцевые, тонко-мелкозернистые, отсортированные, со слабонаклонной косой слоистостью. Мощность песчаников в основном дельтовом конусе превышает 20 м (скв. Саннинская-8). Отмельно-баровые отложения представлены песчаниками кварцевыми, от тонкозернистых алевритовых до средне-мелкозернистых, их мощность в скв. Сафаровская-2 достигает 18 м. Песчаники в разрезе чередуются с лагунными отложениями: алевролитами, включающими скопления обугленного растительного детрита, и углистыми аргиллитами. На этапе максимального распространения трансгрессии сформировался маломощный (1-2 м) карбонатный пласт, представленный строматопоровыми, прослоями битуминозными, известняками. Самая верхняя часть горизонта сложена мелководными глинами, образующими маломощную пачку, местами уничтоженную последующими эрозионными процессами.

Пашийский горизонт в целом имеет строение, аналогичное нижней части муллинского горизонта. По направлениям моделей выявлено чередование участков дельтовых рукавов и конусов выноса , межрусловых, лагунных глинистых отложений, иногда песчаных линз отмельно-барового генезиса. Отметим, что расположение палеорусел не всегда совпадает с муллинскими (см. рис. 3 C). Преобладают тонкозернистые и мелкозернистые песчаники, на межрусловых участках отмечаются известковистые и неравномерно-глинистые разности алевролитов.

Тиманский горизонт имеет преимущественно глинистый состав и образует региональную компетентную покрышку над всем комплексом. Прослои известняков прослежены в нижней и верхней частях горизонта. В средней части присутствуют маломощные шнурковые прослои и линзы песчаников и песчанистых алевролитов ― отложения авандель-товых подводных русел , в южной части ― подводных конусов выноса . Песчаники мелкозернистые, нерав-номерно-алевритистые, известковисто-глинистые, кальцитизированные, слоистые, замещаются плотными кварцевыми алевролитами.

Общими закономерностями строения эмсско-нижнефранского комплекса являются: увеличение мощности каждого горизонта с севера на юг и ее уменьшение с запада на восток, а также чередование участков песчаных русловых и более глинистых межрусловых или лагунных фаций, иногда переслаивающихся с отложениями волновой группы (отмельно-баровыми). Наиболее отчетливо палеогеографическая зональность проявляется на уровне муллинского горизонта как переход с северо-запада на юго-восток от песчаных отложений субаквальной части дельты к волновым отложениям зоны неустойчиво морских условий и карбонатно-глинисто-алевролитовым отложениям более отдаленной и стабильно морской части шельфа.

Результаты сейсмогеологического анализа

Картирование границ литолого-палеогеографических зон (типов разреза) проводилось с учетом структурного палеоплана и сейсмофациальной интерпретации временных разрезов.

Распределение элементов палеоплана отражает карта временной мощности в интервале ОГ D1kv–

METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS

Рис. 4. Карта интервального времени между ОГ D1kv и D3tm

Fig. 4. Map of interval transit time between D1kv and D3tm reflectors

Бирская седловина

С

Благовещенская впадина

Башкирская моноклиналь

1 — оси палеопрогибов

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

25 км

Южно-Татарский свод

Δ t , мс

-

1 — paleotrough axes.

For other Legend items see Fig. 1

D3tm (рис. 4). Общее зональное сокращение временной мощности комплекса с запада на восток связано с удалением от береговой линии и переходом от прибрежно-дельтовой зоны песчаных отложений к более погруженной мористой зоне с преобладанием глинистых фаций. Увеличение временной мощности к югу и юго-востоку связано с направлением сноса и палеотечений с формированием терригенных и карбонатных конусов выноса. На этом фоне расположение мелких отрицательных и положительных элементов палеорельефа носит линейный характер в виде узких палеопрогибов (на рис. 4 показаны осевые линии) и разделяющих их палеоподнятий.

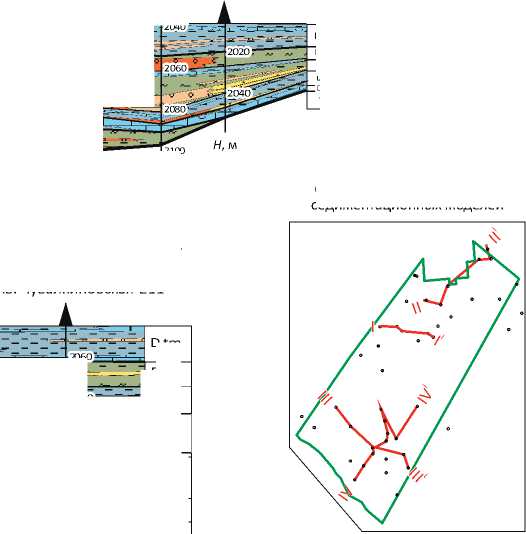

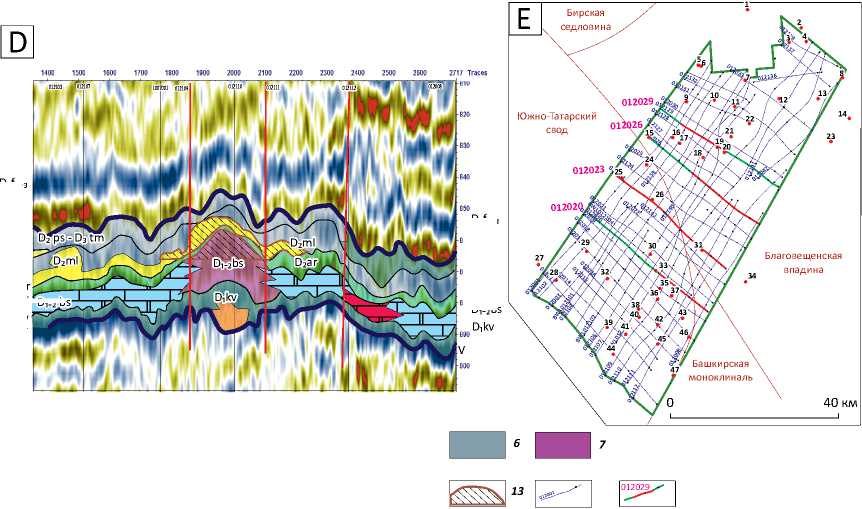

Разработаны сейсмогеологические критерии выделения перспективных литологических объектов: разных типов отложений, в том числе включающих терригенные или карбонатные коллекторы и соответствующие им ловушки разного типа.

Различные типы отложений на временных разрезах отображаются в виде определенных сейсмических образов, рассматриваемых как сейсмофации. Идентификация сейсмических образов с отложениями разного генезиса осуществлялась на участках вре- менных разрезов в районе скважин, после чего аналогичные сейсмофации выявлялись на протяжении всех сейсмических профилей. Участки однотипных разрезов скважин и соответствующих им сейсмофаций объединялись в литолого-палеогеографические зоны того или иного горизонта.

При распознавании сейсмофации основными сейсмогеологическими критериями являлись:

-

1) приуроченность временного интервала к определенному геологическому горизонту, в котором по скважинным данным установлены те или иные типы отложений;

-

2) знак сейсмического отражения (рефлектора) — положительный или отрицательный;

-

3) динамическая выраженность волновой картины, включающая интенсивность отражения, степень его однородности;

-

4) морфологические особенности ОГ, связанные с формой песчаных или карбонатных тел;

-

5) приуроченность к палео- и современным структурам разного знака;

-

6) связь с тектоническими нарушениями.

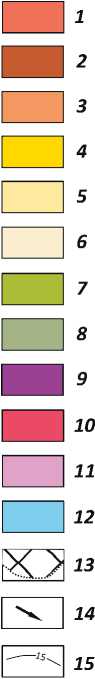

Важнейшим условием выделения ловушек в циклично построенной толще является детальная привязка волновой картины к горизонтам осадочного комплекса. В рамках решения этой задачи на временных разрезах выделены и прослежены отражения, отвечающие кровле венда, границам койвенского, бийского, ардатовского, муллинского, пашийского и тиманского горизонтов (рис. 5). Такая детальная привязка ОГ обеспечила проведение генетической интерпретации в рамках каждого геологического горизонта.

Изменение динамической выраженности отражения на протяжении одной фазы обусловлено изменениями литологического состава отложений. На временных разрезах идентифицированы сейсмические образы (сейсмофации) разных типов отложений: руслового (дельтового или авандельтово-го), отмельно-барового, небольших органогенных построек и их обломочных шлейфов. Выделены сейсмофации отложений, образующих покрышки и латеральные флюидоупоры: они соответствуют тиховодным отложениям межрусловых отмелей, глинистым отложениям участков шельфа, отдаленного от основных источников сноса, в бийском и арда-товском горизонтах — плотным карбонатам мелководного шельфа.

Морфологические особенности литологических объектов разного типа проявляются даже, несмотря на постседиментационные деформации. Так, для русловой сейсмофации характерна линзовидная и пластово-линзовидная форма положительного отражения с выпуклой подошвой, временная мощность увеличена по сравнению с межрусловым участком (см. рис. 5), так как данная сейсмофация приурочена к палеопрогибам. Во временном интервале горизонтов русловые сейсмофации характеризуются слабой и средней интенсивностью положительного рефлектора. При переходе по латерали к межрусловым алевролитовым и карбонатно-алевролитовым фациям интенсивность положительной фазы резко возрастает (см. рис. 5 В, С, временной интервал пашийского горизонта). При фациальном замещении русловых песчаников глинистыми отложениями положительная фаза сменяется на отрицательную (см. рис. 5 А — временной интервал муллинского горизонта; рис. 5 А, В — временной интервал ти-манского горизонта).

Песчаные тела отмельно-барового типа, приуроченные к межрусловым участкам и палеоподнятиям, на временных разрезах прослеживаются в виде маломощной слабовыраженной однородной положительной фазы с отдельными раздувами в верхней части ОГ или в виде линзовидного образования положительной фазы с выпуклой кровлей (см. рис. 5 A, временной интервал пашийского горизонта см. рис. 5 С, D, временной интервал мул-линского горизонта).

В карбонатных отложениях бийского горизонта по данным сейсмогеологического анализа условно выделены сейсмофации мелких строматопоро-во-водорослевых биогермов и ракушняковых банок (см. рис. 5), не вскрытые бурением. На временных разрезах они имеют линзовидную форму с выпуклой кровлей и резко (иногда до 2 раз) увеличенную временную мощность (см. рис. 5 D), среднюю интенсивность отражения, по латерали резко сменяющуюся высокой интенсивностью положительной фазы, характерной для плотных карбонатов мелководного шельфа.

Отложения обломочных шлейфов или подводных конусов выноса , формирующихся на шельфе в зоне размыва органогенных построек и других карбонатных тел, по данным ГИС и керна включают прослои карбонатных коллекторов. На временных разрезах в интервале ОГ D2bs этому типу отложений соответствуют участки пластовой или линзовид-но-пластовой формы со средней интенсивностью отражения (см. рис. 5 A, B), сменяющиеся по лате-рали интервалами плотных карбонатов с интенсивной динамикой отражения (см. рис. 5 A).

Наиболее выраженные на временных разрезах песчаные тела палеорусел часто контролируются тектоническими нарушениями, иногда ограничивающими небольшие грабенообразные прогибы, к которым приурочены палеорусла в пашийско-ти-манском резервуаре (см. рис. 5 C). Напротив, к горстовидным поднятиям, ограниченным разломами, могут быть приурочены аккумулятивные песчаные тела отмельно-барового типа.

Литолого-палеогеографические карты

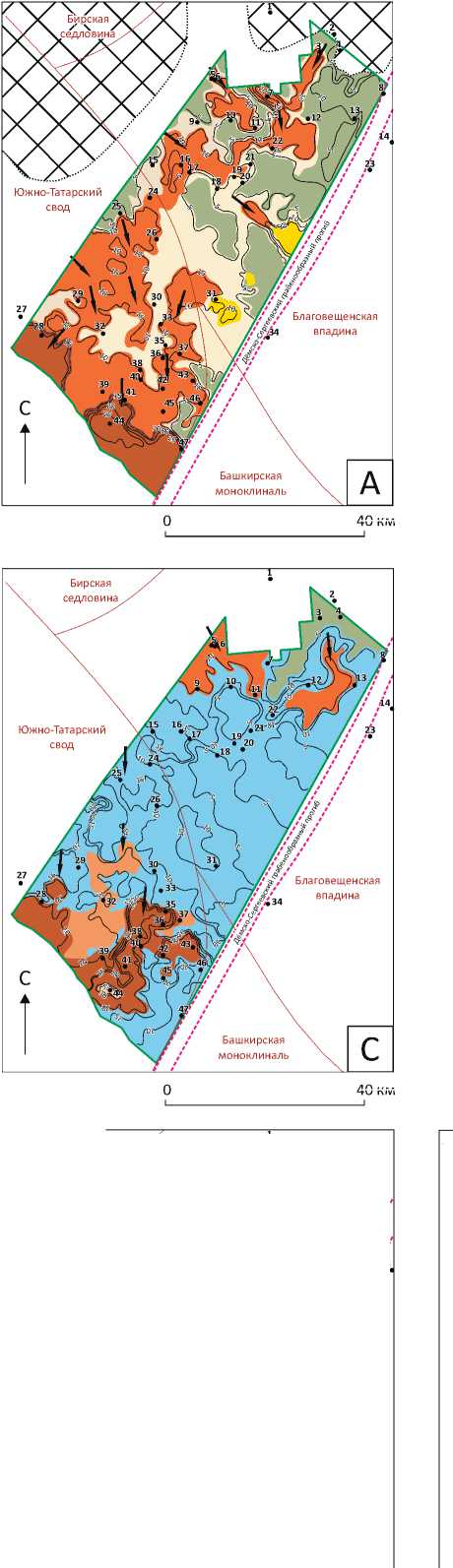

Карты построены на основе данных бурения и сейсмогеологической интерпретации временных разрезов в интервале эмсско-нижнефранского комплекса (рис. 6).

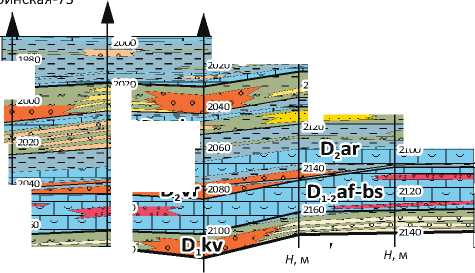

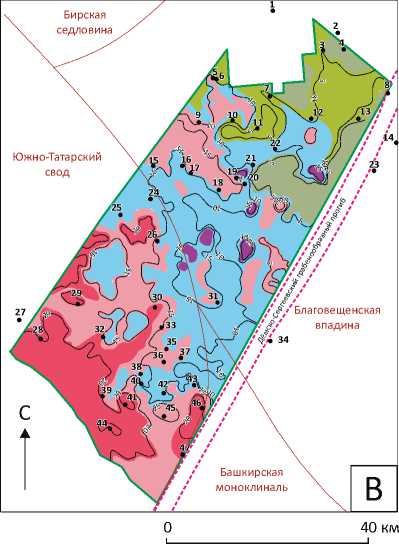

Раннедевонский этап осадконакопления начался после длительного перерыва, во время которого сформировался эрозионно-денудационный рельеф. В койвенское время размываемая суша располагалась на севере исследуемой территории (см. рис. 6 A). Общая мощность такатинско-койвенских отложений меняется от 0 до 25 м, увеличиваясь в юго-западном направлении. В целом в границах участка распределение мощности носит линейный характер, контролируемый системой палеопрогибов (мощность более 10 м) юго-восточного и субмеридионального направлений и разделяющих их палеоподнятий (мощность менее 5 м). В южной части отмечается веерообразный рисунок изопахит с раскрытием конусов на юг и юго-запад. Возможно, от последующего размыва здесь сохранились наиболее древние такатинские отложения в виде подводных авандельтовых конусов выноса. Очевидна тенденция общего сокращения мощности горизонта в восточном направлении. На раннем этапе трансгрессии койвенского времени накопление осадков происходило в субконтинентальных условиях, с развитием трансгрессии — в обстановках прибрежного мелководья и субаквальной части

METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS

Рис. 5. Примеры сейсмостратиграфической и сейсмофациальной интерпретации временных разрезов в интервале эмсско-нижнефранских отложений

-

Fig. 5. Examples of seismic stratigraphy and seismic facies interpretation of time sections in the interval of Emsian-Lower Frasnian deposits

A

[D3tm

D3tm

' D2ps'

D3tm-

D2ml-

D2ml

D2ps-

D2ml_

Dikv

D2 ary~‘___ J-D^bs,

Di-2bs^

\37 Dkv

D3tm ^ч^Ы

D2ps^

D2ml Ф2 ps x D2ml Dvr-ar'

D3f2-3

D3f2-3

D2vr-ar

Di-2bs

Dikv

V

840 D2ml

Di-2bs

850 Dikv

D3tm 830

... V

B

Скв. Узыбашевская-47

C

012103 012109

012111 012112

D3f2-3 It

D3tm

D2ps

D2ml

D2vr-ar

Di-2bs Dikv

V

012104 012105 012101

D3tm

D 2 pS_

‘D2ps-- D2ml!

• Dikv’

Di-2 bs

D3f2-3

'830

: D3tm

-840

: D2ps

D2ml -850

D2ar

Di-2bs

-860

Dikv

„V

D3f2-3

D3tm

D2ps

D2ml

’ D2ps

D3tm

D2ar Di-2bs

Djml^? VD2vb^ ЙSlbs:

' D2ml

D-2bs

D3f2-3

790 D3tm

D2ps

D2ml

11 I ею D2ar

Dikv

V —

I

; Di-2 bs его Dikv

: V

-830

D2ar

Di-2bs ^Di—Tbs

Dikv V

D3f2-3

D3tm

D2ps

D2ml

D3f2-3

D3tm

870 D2ml

D2ar 880 ~ .

Di—2bs

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Усл. обозначения к рис. 5.

Legend for Fig. 5.

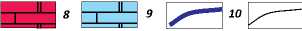

А — по сейсмопрофилю 012023, В — по сейсмопрофилю 01029 в интервале трасс 500–1500, С — по сейсмопрофилю 012020 в интервале трасс 1750–2957, D — по сейсмопрофилю 012026 в интервале трасс 1350-2717, E — схема расположения разрезов.

Сейсмофации ( 1 – 9 ): 1 — отложений дельтовых русел и подводных конусов выноса (песчаники, алевролиты), 2 — отмельно-баровые (песчаники, алевролиты), 3 — чередования песков разлива, лагунных и мелководных отложений (аргиллиты, алевролиты, песчаники), 4 — межрусловых отмелей и лагунных отложений (алевролиты, известковистые алевролиты с линзами и прослоями известняков), 5 — отложений мелководного шельфа (глинистые алевролиты), 6 — глинистых отложений относительно глубокого шельфа, отдаленного от областей размыва, 7 — карбонатных отложений мелких биогермов и ракушняковых банок, 8 — обломочных шлейфов и подводных карбонатных конусов выноса (биоморфно-детритовые, органогенно-детритовые и обломочные карбонаты), 9 — карбонатных отложений мелководных шельфовых равнин; границы ( 10 – 12 ): 10 — нижняя и верхняя эмсско-нижнефранского нефтегазоносного комплекса, 11 — горизонтов, 12 — литологические и фациального замещения; 13 — прогнозируемые ловушки; 14 — линии и номера сейсмопрофилей; 15 — демонстрируемые отрезки сейсмопрофилей.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

А — along 012023 seismic survey line, В — along 01029 seismic survey line in the interval of 500–1500 traces, С — along 012020 seismic survey line in the interval of 1750–2957 traces, D — along 012026 seismic survey line in the interval of 1350–2717 traces, E — location map of section lines.

Seismic facies ( 1 – 9 ): 1 — deposits of delta channels and submarine fans (sandstone, siltstone), 2 — beach-bar (sandstone, siltstone), 3 — alternation of flood sands, lagoonal and shallow water deposits (claystone, siltstone, sandstone), 4 — interchannel bars and lagoonal deposits (siltstone, calcareous siltstone with limestone lenses and partings), 5 — shallow marine shelf deposits (argillaceous siltstone), 6 — argillaceous deposits of relatively deepwater shelf distant from erosion areas, 7 — carbonate deposits of small bioherms and shellstone banks, 8 — clastic aprons and subsea carbonate fans (biomorphic-detrital, organic-detrital and clastic carbonates), 9 — carbonate deposits of shallow marine shelf plains; boundaries ( 10 – 12 ): 10 — lower and upper of Emsian-Lower Frasnian Play, 11 — horizons, 12 — lithological and facies substitution; 13 — predicted traps; 14 — seismic section number and survey line; 15 — demonstrated segments of seismic sections.

For other Legend items see Fig. 1

дельты, на завершающем этапе — при более устойчивом режиме мелководного шельфа. Песчаники на севере и северо-западе приурочены к рукавам субаэральной части дельты, на юге — к конусам выноса ее субаквальной части. На межрусловых участках накапливались пески разливов. На мелководных палеоподнятиях развиты преимущественно глинистые лагунные фации. В восточном направлении алевролито-песчаные отложения замещаются маломощными глинисто-алевролитовыми фациями шельфа, отдаленного от основных источников сноса.

После небольшого отступления моря трансгрессия бийского времени распространялась стремительно, и уже на начальном этапе почти на всей территории установились мелководно-шельфовые условия с глинисто-карбонатной и карбонатной седиментацией. Мощность отложений варьирует от 0 до 25 м, возрастая на юго-юго-запад (см. рис. 6 B). Зона отсутствия (размыва) бийских отложений находилась на севере непосредственно за пределами изучаемого участка (площади Чекмагушевская, Мартовская и др.). В обрамлении области размыва выделены зоны песчано-глинистых фаций прибрежных лагун, сменяющихся по мере развития трансгрессии карбонатными фациями мелкого шельфа. По данным изучения керна в разрезах, наиболее приближенных к береговой линии, в известняках заметно возрастает примесь терригенного материала.

Следующие к югу и юго-западу зоны представлены карбонатными фациями мелководного шель- фа, мелких биогермов и ракушняковых банок [8], обломочных шлейфов и подводных карбонатных конусов выноса. Выделенные по данным сейсморазведки фации мелких биогермов прогнозируются в центральной части исследуемой территории. Обломочные шлейфы и карбонатные конусы выноса тяготеют к ее юго-западной и южной частям. Не исключено, что вблизи южных границ участка верхняя часть эйфельского яруса формировалась уже в афонинское время.

Живетскому этапу осадконакопления предшествовал длительный перерыв, во время которого отложения мосоловского и черноярского горизонтов подверглись размыву. Отложения воробьевско-го горизонта сохранились только в южной части изучаемого участка (см. рис. 6 C). Мощность не превышает 2-6 м. Они представлены алеврито-песчаными авандельтовыми фациями и глинистыми отложениями мелководного шельфа. Зона песчаников выделена на юге участка в виде двух рукавов, сливающихся в единый дельтовый конус выноса.

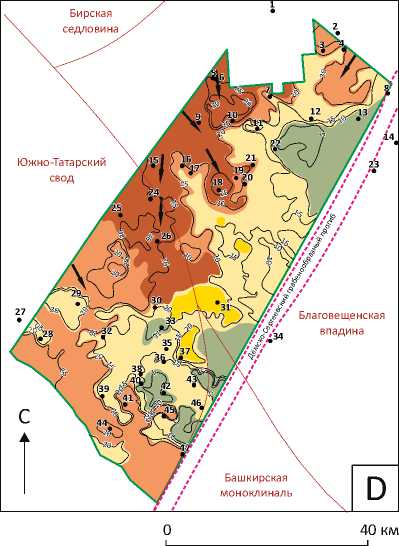

На рубеже ардатовского и воробьевского времени территория испытала кратковременный подъем и размыв ранее накопившихся осадков. В ардатовское время в результате начавшейся трансгрессии море распространилось по всей территории (см. рис. 6 D). Снос терригенного материала осуществлялся с запада и севера. Мощность отложений ардатовского горизонта меняется от 4 м на северо-востоке до 26,5 м на юге исследуемого района. Палеорельеф в общих чертах унаследован от эйфельского века.

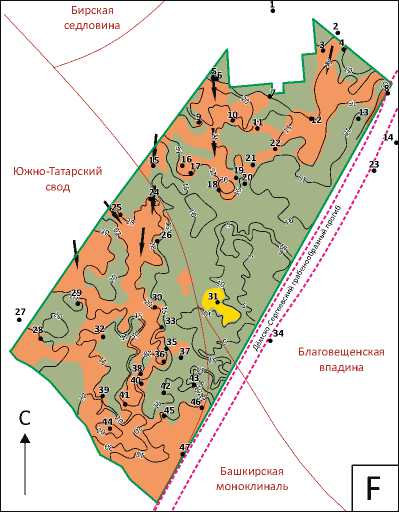

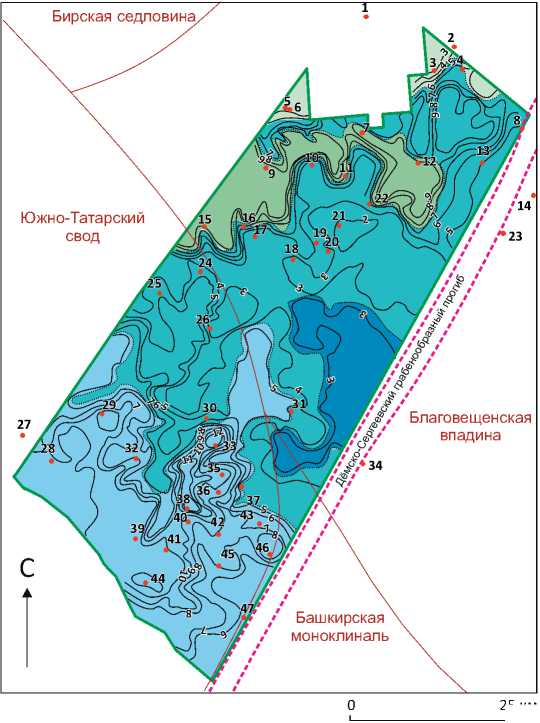

Рис. 6. Литолого-палеогеографические карты

-

Fig. 6. Lithologic and paleogeographic maps

40 км

40 км

40 км

40 км

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Усл. обозначения к рис. 6.

Legend for Fig. 6.

A — такатинско-койвенского времени, B — бийского времени, C — воробьевско-ардатовского времени, D — муллин-ского времени, E — пашийского времени, F — тиманского времени.

Типы отложений ( 1 – 13 ): 1 — субаэральной и субаквальной частей дельты, 2 — песчаных конусов выноса субакваль-ной и подводной частей дельты, чередование с отложениями мелкого шельфа, 3 — второстепенных русел и подводных конусов выноса, 4 — отмельно-баровые отложения, чередование с лагунными и мелководными фациями, 5 — зоны волнений, чередование с отложениями мелкого шельфа, 6 — песков разлива, чередование с лагунными и мелководно-шельфовыми фациями, 7 — фации прибрежной равнины, чередование с карбонатными отложениями мелкого шельфа с прослоями и линзами песчаника, 8 — фации прибрежной равнины, чередование с карбонатными отложениями мелкого шельфа, 9 — карбонатные отложения биогермов и ракушняковых банок, 10 — карбонатные отложения центральных частей подводных конусов выноса и обломочных шлейфов, 11 — мелкообломочные известняки периферийных частей обломочных шлейфов и карбонатных конусов выноса, фации шельфа, 12 — открытого шельфа, 13 — зона отсутствия отложений; 14 — направление сноса песчаного материала; 15 — изопахиты горизонтов с сечением через 5 м

A — Takatinsky-Koivensky time, B — Biisky time, C — Vorob’yovsky-Ardatovsky time, D — Mullinsky time, E — Pashiisky time, F — Timansky time.

Types of deposits ( 1 – 13 ): 1 — subaerial and subaqueous delta parts, 2 — sand fans of subaqueous and subsea delta parts, alternation with shallow marine shelf deposits, 3 — minor channels and submarine fans, 4 — beach-bar deposits, alternation with lagoonal and shallow marine facies, 5 — wave zones, alternation with shallow marine shelf deposits, 6 — flood sands alternation with lagoonal and shallow marine shelf facies, 7 — coastal plain facies, alternation with carbonate deposits of shallow marine shelf with sandstone lenses and parting, 8 — coastal plain facies, alternation with shallow marine carbonate deposits, 9 — carbonate deposits of bioherms and shellstone banks, 10 — carbonate deposits of central parts of submarine fans and clastic aprons, 11 — microfragmental limestone of distal parts of clastic aprons and carbonate fans, shelf facies, 12 — open shelf, 13 — zone of the deposits absence; 14 — direction of material sand material transportation; 15 — isopachs of the horizons, contour interval 5 m

На северо-востоке распространена зона глинисто-алевролитовых фаций лагун и карбонатно-глинистых отложений мелководного шельфа, песчаники приурочены к двум рукавам палеодельты. Еще одна зона песчаных отложений, связанная с субаквальным конусом выноса, существовала в южной части участка. На большей части территории мощность ардатовского горизонта не превышает 4–10 м. Здесь в условиях устойчивого открытого мелководного шельфа формировались карбонатные и глинистые фации.

Муллинскому этапу осадконакопления предшествовал внутриформационный размыв с образованием эрозионных врезов. С началом трансгрессии на западе, юго-западе и севере участка установились условия палеодельты (см. рис. 6 D). Пески, чередуясь с лагунными фациями, накапливались в виде рукавообразных русловых и веерообразных дельтовых тел. На участках основных рукавов и субаквальных конусов выноса палеодельты на северо-западе и западе исследуемой территории наблюдается максимальная мощность горизонта — более 20-30 м, мощность песчаного пласта составляет 10–20 м. В южной части и на северо-востоке участка выделены песчаные тела второстепенных русел и субаквальных конусов выноса, мощность песчаников не превышает 3-10 м. К востоку обстановка палеодельты сменяется условиями неустойчивого мелководного шельфа с преобладанием волновой деятельности. Характерной особенностью являлся отмельно-баровый тип накопления песчаного материала (см. рис. 3 D, 6 D).

В северо-восточной и юго-восточной частях исследуемой территории сложились условия тихо- водного шельфа, отдаленного от источников сноса. Характерны минимальные значения мощности горизонта (менее 6–15 м) и глинисто-алевролитовый состав отложений. По мере развития трансгрессии установились условия устойчивого мелкого шельфа с карбонатным и глинистым осадконакоплением.

Пашийскому этапу также предшествовал кратковременный перерыв в осадконакоплении и некоторый размыв верхней части муллинского горизонта, наиболее заметный на узких участках эрозионных врезов. Пашийский горизонт распространен повсеместно (см. рис. 6 E). Его мощность колеблется от 7 до 32 м. Наибольшая мощность отмечена в палеопрогибах юго-западной и юго-восточной ориентации. С ними связаны рукава и конусы выноса палеодельты — зоны наибольшей концентрации песчаного материала (до 50–75 %). Суммарная мощность песчаников варьирует от 5 до 16 м. Русловые песчаники вверх по разрезу сменяются глинисто-алевролитовыми фациями лагун и внутридельтовых заливов. На межрусловых участках мощность горизонта сокращается до 14–8 м, к этим отмелям приурочены лагунные и отмельно-баровые отложения. На большей части территории песчанистость составляет 15–25 %, в подзоне волнового (отмельно-барового) генезиса достигает 50 %. В восточной части исследуемой территории Благовещенской впадины песчаные отложения замещаются алевролито-глинистыми фациями более отдаленной и глубокой части шельфа.

Формирование тиманского горизонта происходило на фоне стабилизации морского режима, в связи с чем в его составе преобладают карбонатные и глинистые отложения открытого мелкого шель- фа. Мощность горизонта колеблется от 9 до 25,5 м. Максимальные значения выявлены в палеопрогибах (см. рис. 6 F). В среднетиманское время в зонах палеопрогибов периодически накапливались песчаные осадки, образующие тела линзовидной или шнурковой формы. Суммарная мощность песчаников 1–5 м. Русловые авандельтовые отложения преобладают в северной, западной и южной частях района работ, на юго-востоке закартирован аван-дельтовый конус выноса. В центральной и восточной частях территории (зона отдаленного шельфа) песчаные пласты замещаются карбонатно-глинистыми отложениями.

Таким образом, серия литолого-палеогеографических карт эмсско-нижнефранского комплекса отображает ритмичное прерывисто-поступательное развитие девонской трансгрессии. Алевролито-песчаные пласты коллекторов приурочены к рукавам субаэральной и субаквальной частям дельты, дельтовым конусам выноса, тяготеющим к северному, западному и южному участкам изучаемой территории. В отложениях муллинского и пашийского горизонтов выделены зоны волновой активности с формированием песчаных отмелей и баров (преобладают в южной и центральной частях исследуемой территории). Наиболее распространены рукавообразные, шнурковые, линзовидные и пластово-линзовидные песчаные тела, благоприятные для формирования литологических и структурно-литологических типов ловушек нефти. На западе и юге территории выделены зоны дельтовых конусов с покровной (пластовой) формой распространения песчаных коллекторов, более благоприятные для образования антиклинальных, сводовых залежей с отдельными литологическими ограничениями.

На карте бийского времени выделены вероятные зоны распространения биогермных и органогенно-обломочных отложений (мелкие постройки, рифовые шлейфы и подводные карбонатные конусы выноса), перспективные на поиск литологических и структурно-литологических типов ловушек.

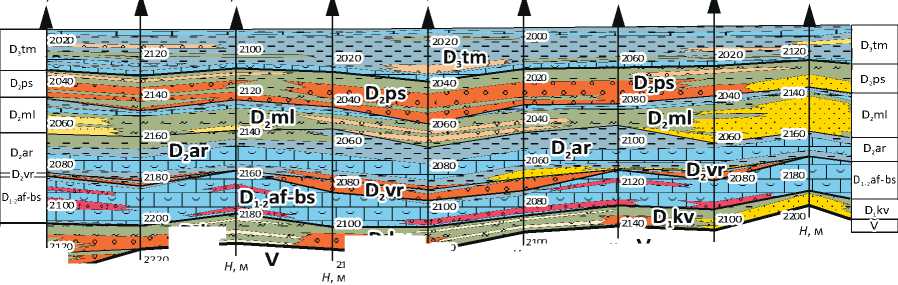

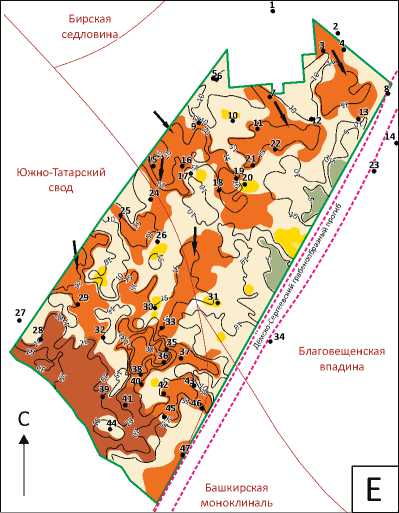

Карты распространения коллекторов

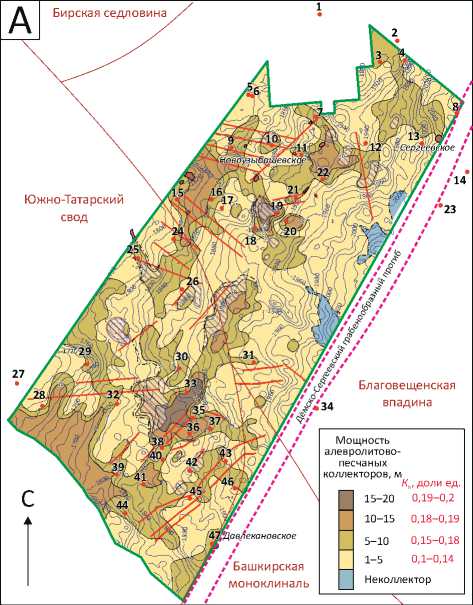

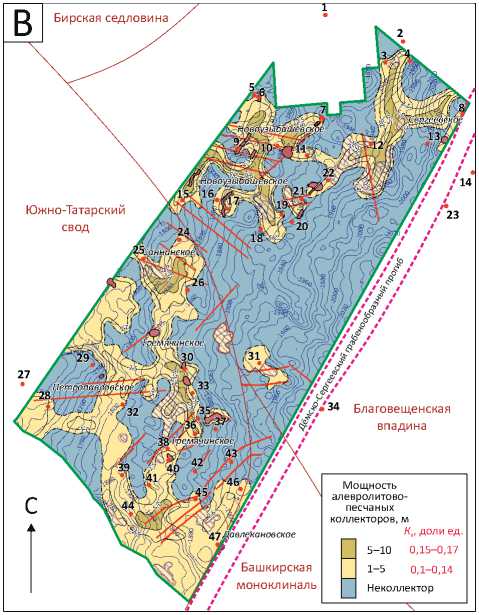

Основой для построения карт коллекторов послужили результаты интерпретации комплекса ГИС (в основном это диаграммы ГК, нефтегазоносного комплекса, ПС и КС) с выделением интервалов коллекторов и расчетом их суммарной мощности по каждому горизонту. На рис. 7 показано распространение коллекторов двух основных продуктивных горизонтов: пашийского и тиманского. На этих же картах также отображены ловушки разного типа.

В пашийском горизонте выделены три зоны высокоемких песчаных коллекторов мощностью 15–20, 10–15 и 5–10 м и соответствующей каждой зоне с пористостью: 0,19–0,2, 0,18–0,19 и 0,15–0,18 долей ед. Они приурочены в основном к отложениям субаквальных дельтовых русел и конусов выноса, частично ― к баровым песчаникам на западе и в центральной части участка (см. рис. 7 A). Зона низ- коемких коллекторов мощностью 1–5 м и Кп 0,1– 0,14 долей ед. тяготеет к межрусловым отмелям, лагунам и внутридельтовым заливам в западной части участка и более отдаленным частям шельфа на востоке. Зоны замещения коллекторов распространены локально.

В тиманском горизонте линзы и пласты песчано-алевролитовых коллекторов локализованы в виде узких рукавообразных и шнурковых тел аван-дельтового генезиса на северо-западе и юго-западе участка работ и в виде подводного конуса выноса — на юго-востоке (см. рис. 7 B). В осевых зонах песчаных рукавов суммарная мощность коллекторов достигает 5-10 м, К п 0,15-0,17 долей ед., по периферии русловых тел эти параметры составляют, соответственно, 1-5 м и 0,1-0,14 долей ед. В центральной и восточной частях изучаемой территории коллекторы практически отсутствуют, замещаясь карбонатно-глинистыми отложениями относительно глубокого шельфа.

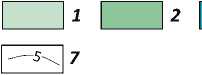

Карты распространения покрышек

В эмсско-нижнефранских отложениях имеются как внутрирезервуарные покрышки над каждым продуктивным пластом, так и межрезервуарная покрышка в верхней части всего комплекса. Надежность покрышки обусловлена ее составом и мощностью, прежде всего глинистых отложений.

Так, локальной покрышкой над карбонатными коллекторами бийского горизонта служит глинистая пачка в кровле этого циклита, ее мощность не превышает 5 м. На большей части территории в зоне замещения воробьевско-ардатовских песчаников к объему покрышки добавляются карбонатно-глинистые отложения всего ардатовского горизонта. Мощность покрышки достигает 15 м. Таким образом, ардатовская покрышка образует флюидо-упор не только над пластами коллекторов в воро-бьевско-ардатовских отложениях, но и над пластами карбонатных коллекторов бийского горизонта.

Карта ардатовской покрышки представлена на рис. 8. Она отображает литолого-фациальный состав покрышки и суммарную мощность глинистых отложений в ее составе. В строении покрышки выделено несколько зон, для которых характерно увеличение мощности аргиллитов с севера на юг от 4 до 12 м, смена литологического состава от глинистого к карбонатно-глинисто-алевролитовому, с запада на восток — сокращение мощности аргиллитов от 7 до 3 м и смена алевролито-карбонатно-аргиллитового состава аргиллито-кар-бонатным. Отметим, что появление алевролитов в нижней части покрышки может повлиять на заполнение УВ-ловушек в бийских и воробьевско-ар-датовских отложениях.

Покрышку над продуктивным пластом мул-линского горизонта образуют карбонатно-алевролито-глинистые отложения верхней части мул-линского горизонта мощностью 2–6 м, а в зонах замещения песчаных коллекторов роль латераль-

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рис. 7. Карты распространения коллекторов, ловушек и выявленных залежей в пашийских (A) и тиманских (B) отложениях Fig. 7. Map of reservoir extent, traps, and accumulations identified in Pashiisky (A) and Timansky (B) deposits

40 км

40 км

EES 1 Е 2 3 2 3 I I 4 Гремячинское ] 5

-

1 — граница замещения коллекторов; 2 — стратоизогипсы кровли горизонтов и их значения, м; 3 — границы тектонических элементов; 4 — ловушки; 5 — установленная залежь и месторождения.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1, 6

-

1 — reservoir limit; 2 — structure contours of horizon tops and their values, m; 3 — boundaries of tectonic elements; 4 — traps;

-

5 — known accumulation and fields.

For other Legend items see Fig. 1, 6

ного экрана выполняет весь объем муллинского горизонта.

Межрезервуарная верхнепашийско-тиманская покрышка залегает непосредственно над пластом коллекторов пашийского горизонта. Литологофациальная характеристика межрезервуарной покрышки фактически соответствует составу тиман-ского горизонта, отображенному на литолого-палеогеографической карте тиманского горизонта (см. рис. 6 F). Мощность глинистых отложений в ее составе стабильна и составляет 10–18 м, в связи с чем верхнепашийско-тиманская покрышка образует надежный флюидоупор как над русловыми и отмельно-баровыми ловушками пашийского горизонта, так и над всем сложнопостроенным разнофациальным комплексом терригенного девона. Покрышкой над тиманскими песчаными пластами является верхняя часть межрезервуарной покрышки, а в зонах фациального замещения коллекторов роль латеральных экранов выполняет ее полный объем.

Перспективные зоны ловушек разного типа, рекомендуемые перспективные объекты

Особенностью эмсско-нижнефранского комплекса на исследуемой территории является слабо-выраженный структурный фактор, а определяющим в строении комплекса, как видно из приведенного выше анализа, служит литологический фактор. Базой для выделения новых перспективных объектов разного типа послужили карты распространения коллекторов, совмещенные со структурной основой.

В результате сейсмогеологических исследований выделены отложения основных генетических типов коллекторов, включающих песчаные (1 — дельтовых и авандельтовых русел, 2 — субакваль-ных или подводных конусов выноса, 3 — отмельно-баровые) и карбонатные (1 ― мелких биогермов (банок); 2 ― шлейфов (или карбонатных подводных конусов выноса)).

METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS

Рис. 8. Литолого-фациальная карта ардатовской покрышки Благовещенского участка

Fig. 8. Lithofacies map of the Ardatovsky seal in the Blagoveschensky site

25 км

1 — глинисто-алевролитовая, мощность аргиллитов и глинистых алевролитов < 4 м; 2 — карбонатно-аргиллитовая, мощность аргиллитов и глинистых алевролитов 7–9 м; 3 — алевролитово-карбонатно-аргиллитовая, мощность аргиллитов и глинистых алевролитов 3–7 м; 4 — карбонатно-глинисто-алевритовая, мощность аргиллитов и глинистых алевролитов 5–12 м; 5 — аргиллитово-карбонатная, мощность аргиллитов и глинистых алевролитов < 3 м; 6 — границы литологофациальных зон; 7 — изолинии мощности глинистых отложений покрышки, м.

Остальные усл. обозначения см. на рис. 1

-

1 — siltstone-argillaceous, claystone and argillaceous siltstone thickness < 4 m; 2 — carbonate-claystone, claystone and argillaceous siltstone thickness 7–9 m; 3 — siltstone-carbonate-claystone, claystone and argillaceous siltstone thickness 3–7 m;

-

4 — carbonate-argillaceous-siltstone, claystone and argillaceous siltstone thickness 5–12 m; 5 — claystone-carbonate, claystone and argillaceous siltstone thickness < 3 m; 6 — boundaries of lithofacies zones; 7 — contour lines of seal argillaceous deposits thickness, m.

For other Legend items see Fig. 1, 6

Песчаные коллекторы в отложениях дельтовых русел характеризуются рукавообразной (шнурковой) и линзовидной формой распространения, в отложениях дельтовых конусов выноса ― покровной формой, осложненной участками замещения коллекторов. Для песчаников отмельно-барового типа характерна линзовидная или линзовидно-пласто-вая форма распространения. Такие морфологические особенности песчаных тел разного генезиса определяют наиболее вероятный тип приуроченных к ним ловушек УВ. В коллекторах с русловой формой распространения более вероятно формирование ловушек литологического и структурно-литологического типов, в дельтовых конусах выноса ― пластовых сводовых ловушек, литологически ограниченных на отдельных участках, в меньшей степени ― структурно-литологических. С отмельно-баровыми песчаниками связаны ловушки литологического типа.

Карбонатные коллекторы в рифовых отложениях отличаются линзовидной формой распространения, благоприятной для формирования ловушек

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

литологического типа; в отложениях карбонатных обломочных шлейфов и конусов выноса они характеризуются чаще покровной или линзовидно-по-кровной формой, в связи с чем более вероятные типы приуроченных к ним ловушек — пластовые сводовые литологически ограниченные и структурно-литологические.

Латеральное экранирование коллекторов плотными породами происходит не только в зонах их замещения, но в некоторых случаях и на участках тектонических нарушений, формируя ловушки тектонически экранированного типа.

Исходя из рассмотренных выше закономерностей размещения ловушек УВ разного типа, выделены перспективные объекты, рекомендуемые для поиска новых залежей (частично представлены на рис. 5, 8).

В бийском горизонте в качестве рекомендуемого объекта рифового типа на данном этапе предлагается ловушка литологического типа в восточной части участка (см. рис. 5 D). В песчаниках муллин-ского горизонта над этим биогермом сформировалась структура облекания, перспективная на поиск залежи сводового типа. Новые структурно-литологические ловушки в отложениях обломочных шлейфов и конусов выноса бийского горизонта прогнозируются на участках Новоузыбашевского (на северо-западе) и Гремячевского (в центральной части участка работ) месторождений. В муллинском горизонте наиболее интересными являются ловушки литологического типа в районе Сафаровской площади, где выявлены мощные морфологически выраженные песчаные тела отмельно-барового типа (см. рис. 5 A, C).

В пашийском горизонте в качестве перспективных объектов рекомендуются ловушки литологического типа в песчаниках барового типа и ловушки структурно-литологического типа, связанные с русловыми песчаниками, выявленные в центральной части изученной территории. Локализация ловушек обеспечивается фациальным замещением песчаников плотными породами по восстанию слоев и структурным замыканием по стратоизогипсам, ограничивающим структурные мысы (см. рис. 7 A, 5 B, С). Западнее на Саннинской площади выделена тектонически экранированная ловушка.

В тиманском горизонте новые объекты связаны с ловушками литологического и структурно-литологического типа, они выделены на Новоузыбашев-ском и Гремячевском месторождениях (см. рис. 7 B). Частично площадь их локализации совпадает с площадью рекомендуемых ловушек в пашийском горизонте.

Выводы

Таким образом, проведенные сейсморазведочные работы в пределах Благовещенской впадины и сопредельной с ней территории позволили установить слабое развитие замкнутых антиклинальных структур в эмсско-нижнефранском комплексе, при этом не было выявлено грабенообразных прогибов, аналогичных Демско-Сергеевскому прогибу, определяющему размещение многих известных залежей. В этих условиях геолого-разведочные работы переориентированы на поиск неантиклинальных типов ловушек УВ.

В результате седиментологического анализа по данным бурения в каждом горизонте терригенного комплекса девона выявлены разные типы отложений, в том числе сформировавшиеся в субаэральных и субаквальных условиях палеодельт (алевролито-песчаные отложения основных и второстепенных палеорусел и конусов выноса, песков разлива, глинисто-алевролитовые отложения лагунного типа), волновой активности зоны неустойчивого морского режима (отмельно-баровые песчаники), устойчивого мелководного шельфа (карбонатные отложения мелких биогермов и банок, обломочных шлейфов и конусов выноса) или относительно глубоководного шельфа, отдаленного от источников сноса (глинистые, глинисто-карбонатные отложения).

Построение детальных литолого-палеогеографических карт с выделением разных типов отложений основано на комплексном сейсмогеоло-гическом анализе данных бурения и временных разрезов сейсморазведки 2D. Для этого на участках пробуренных скважин разработаны сейсмогеоло-гические критерии выделения отложений разных генетических типов и проведена геологическая интерпретация всего сейсмического массива данных, позволившая по каждому горизонту проследить границы распространения разных типов отложений в межскважинном пространстве. Установлена закономерная смена с севера и северо-запада на юго-восток дельтовых обстановок условиями неустойчивого морского шельфа с волновой активностью и далее к обстановкам отдаленного и относительно глубоководного устойчивого шельфа.

Ритмичное строение терригенного комплекса девона обусловило чередование в разрезе коллекторов и покрышек. В соответствии с уточненной корреляцией отложений в каждом горизонте по данным ГИС выделены интервалы терригенных или карбонатных коллекторов. Закономерности распространения коллекторов (по мощности, пористости, морфологии зон в плане и разрезе) корреспондируют с литолого-фациальной и палеогеографической зональностью.

Литолого-фациальные особенности покрышек также обусловлены палеогеографическими обстановками осадконакопления на завершающих фазах трансгрессивно-регрессивных этапов. Экранирующий эффект маломощных глинистых покрышек над коллекторами койвенского, бийского и воро-бьевского горизонтов в зонах замещения песчаных коллекторов ардатовского горизонта усилен всей мощностью ардатовской покрышки. Изолирующие свойства ардатовской покрышки ослабляют нали- чие в ее составе алевролитов в зонах палеопрогибов, а маломощной глинистой покрышки над песчаным пластом муллинского горизонта — эрозионных врезов с возможным формированием литологических окон. Межрезервуарная верхнепашийско-тиман-ская покрышка в целом характеризуется выдержанностью состава и мощности глинистых отложений, что определяет ее надежность как для всего комплекса, так и для коллекторов пашийского горизонта и песчаных тел в средней части тиманского горизонта.

Тип прогнозируемых ловушек связан с генезисом, коллекторскими свойствами и морфологией терригенных и карбонатных отложений. По данным сейсмогеологического анализа, в каждом горизонте выделены ловушки разного типа: литологические, структурно-литологические ― в дельтовой области на участках рукавов палеодельты; сводовые с литологическими ограничениями и структурно-литологические ― на участках субаквальных и подводных конусов выноса; литологические ловушки барового типа ― в волновой зоне моря; литологические ловушки рифового типа ― в зоне шельфа с повышенным биогермообразованием; ловушки структурно-литологического типа ― в зонах обломочных шлейфов и подводных карбонатных конусов выноса.

К дальнейшему изучению рекомендованы неантиклинальные ловушки на участках вне уже выявленных залежей, наиболее обоснованные данными сейсморазведки и наиболее морфологически выраженные, в том числе структурно-литологические ловушки, пересекающие структурные мысы и малоамплитудные поднятия.