Палеолитическая диадема из Денисовой пещеры

Автор: Деревянко А.П., Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIV, 2018 года.

Бесплатный доступ

В 2018 г. в слое 11 южной галереи Денисовой пещеры найдена диадема из бивня мамонта. Реконструированы основные этапы изготовления этого украшения: получение удлиненной заготовки путем вырезания из увлажненного бивня, формообразующая обработка строганием, шлифовка, двустороннее прорезание отверстия, изгибание увлажненной заготовки для придания изделию округлой формы, отделочная полировка. Технологический анализ диадемы позволил существенно дополнить представления о способах обработки бивня мамонта населением Южной Сибири на раннем этапе верхнего палеолита. Сопоставление этого украшения с аналогичными находками на других стоянках Северной Евразии позволило предположить возможность трансляции культурных и технологических инноваций с территории Горного Алтая в северном и восточном направлениях в первой половине МИС 3.

Горный алтай, денисова пещера, экспериментально-трасологический анализ, технологический анализ, ранний этап верхнего палеолита, технология обработки бивня, диадемы

Короткий адрес: https://sciup.org/145145042

IDR: 145145042 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2018.24.087-090

Текст научной статьи Палеолитическая диадема из Денисовой пещеры

Диадемы, или налобные обручи, из кости, рога и бивня мамонта являются редким типом персональных украшений в верхнем палеолите Северной Евразии. Эти изделия выполнялись в виде изогнутых удлиненных пластин, как правило, со сверленными или прорезанными отверстиями на концах для крепления на голове с помощью ремешка или веревки [Питулько, Павлова, 2014]. Лицевые стороны диадем нередко украшались сложным орнаментом и гравировками [Abramova, 1967]. До настоящего времени единственной находкой такого рода на территории Горного Алтая являлся медиальный фрагмент орна- ментированной диадемы из центрального зала Денисовой пещеры [Шуньков и др., 2016]. В 2018 г. в ходе исследования плейстоценовых отложений в южной галерее пещеры в слое 11 найдена еще одна диадема из бивня хорошей сохранности.

Анализ и фиксация следов износа и обработки на этом изделии осуществлялись с помощью микроскопов Альтами СМ0745-Т (увеличение ×7–45), Olympus BHM (увеличение ×40–500), фотокамеры Canon EOS 5D Mark IV с объективом Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM и штативом с ручной наводкой на резкость.

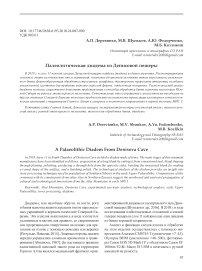

Рис. 1. Концевой ( 1 ) и медиальные ( 2, 3 ) фрагменты диадемы из бивня мамонта из слоя 11 в южной галерее Денисовой пещеры.

Диадема восстановлена из трех апплицируе-мых частей (рис. 1). Украшение имеет подпрямоугольную в плане форму, плоско-выпуклое поперечное сечение и изогнутый профиль. Продольные края изделия закруглены, они плавно сужаются от центральной части диадемы к концевой. Максимальная длина украшения составляет 153,0 мм, ширина в медиальной части – 21,3 мм, в дистальной – 15,3 мм, толщина – 3,4–4,8 мм. В концевой части диадемы расположено частично фрагментированное отверстие диаметром 4,4–5,2 мм.

Начальная стадия изготовления диадемы предполагала получение исходного скола-основы. В качестве такой основы служил удлиненный скол, отделенный вдоль длинной оси бивня мамонта. Процессу получения бивневых заготовок предшествовало освобождение тела бивня от цементного слоя. Морфометрические параметры украшения позволяют предположить, что его исходная основа была получена в результате вырезания с продольным расслоением бивня в увлажненном состоянии.

На следующем этапе изготовления скол-основа обрабатывался строганием с целью выравнивания поверхности изделия, придания ему необходимой формы и тонкого профиля. Особая операция на этой стадии производства предполагала дополнительное двустороннее уплощение концевых частей заготовки для подготовки места будущих отверстий. Признаки формообразующей обработки строганием на поверхности изделия прослеживаются слабо, в основном они перекрыты следами более поздних этапов отделки и износа.

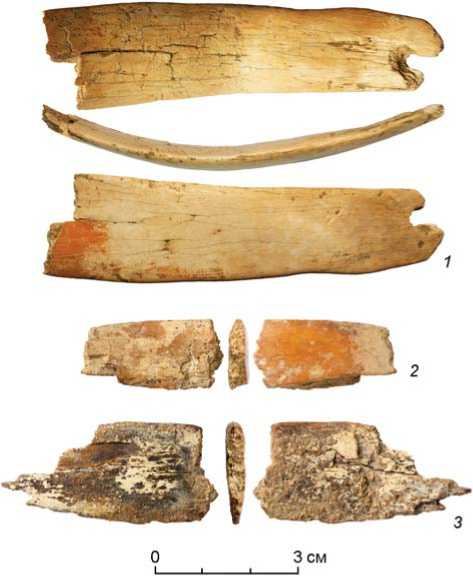

Дальнейшая стадия изготовления диадемы связана с перфорацией заготовки в зоне подготовленных концевых частей. Сохранившееся отверстие имеет биконический профиль и округлую форму (рис. 2, 1 ), следы выравнивания канала сверления путем расточки отсутствуют. Анализ морфометрических параметров отверстия позволяет предположить, что оно было выполнено попеременным двусторонним прорезанием каменным инструментом с узкой режущей кромкой. На начальном этапе перфорации на подготовленной поверхности изделия формировалось сквозное конусообразное в сечении отверстие, которое в дальнейшем рассверливалось во встречном направлении, с противоположной стороны. Внутри отверстия прослежены следы частичной деформации микрорельефа – стертость и зало-щенность при использовании.

Рис. 2. Следы прорезания отверстия каменным инструментом ( 1 ) и следы шлифовки и полировки ( 2, увеличение ×100) на бивневой диадеме из слоя 11 в южной галерее Денисовой пещеры.

На одной из ключевых стадий обработки диадемы ее контур был окончательно сформирован с помощью абразивных инструментов. Следы шлифовки в виде тонких удлиненных параллельных линий, перпендикулярных и диагональных к длинной оси предмета, зафиксированы при увеличении ×40–100 (рис. 2, 2 ). Шлифовка использовалась для окончательного удаления неровностей на поверхности – заглаживания микротрещин, выравнивания продольных краев, лицевой и внутренней сторон украшения.

Следующий этап изготовления диадемы предполагал сгибание изделия для получения характерной округлой в плане формы. Подготовка тонкого профиля заготовки и ее удлиненность способствовали уменьшению вероятности деформации изделия в процессе сгибания. Одним из обязательных условий успешного сгибания бивневой пластины являлось ее предварительное увлажнение и распаривание. Для стабилизации формы изогнутая диадема прочно фиксировалась и просушивалась [Хло-пачев, Гиря, 2010].

На заключительной стадии производства для формирования максимально гладкой поверхности диадема полировалась, скорее всего, выделанной кожей или натиранием жиром [Питулько, Павлова, 2014]. Морфология следов отделочной полировки, к сожалению, не всегда достоверно идентифицируется из-за сходства со следами использования.

Трасологический анализ бивневой диадемы зафиксировал следы микродеформаций, связанные с использованием изделия в качестве персонального украшения. При увеличении ×40–100 на обеих сторонах диадемы прослежены одиночные разнонаправленные неглубокие и извилистые, тонкие и короткие линии-риски, резко контрастирующие с равномерно заглаженной после полировки поверхностью. Следы износа сопровождаются мягкой, обволакивающей заполировкой, которая проникает вглубь микрорельефа. Такой комплекс следов утилизации характерен для контакта с относительно мягким материалом.

Процесс изготовления диадемы из южной галереи включал следующие операции: вырезание и отделение удлиненного скола-основы от увлажненного бивня, обработку заготовки строганием, перфорацию двусторонним прорезанием, шлифовку, увлажнение и сгибание для придания округлой формы, отделочную полировку. В отличие от большинства известных в палеолите Северной Евразии диадем, это украшение не имеет следов орнаментации. Вместе с тем анализ медиального фрагмента диадемы из центрального зала пещеры свидетельствует о том, что на стоянке существовала практика орнаментации украшений этого типа [Шунь-ков и др., 2016].

Диадема из Денисовой пещеры находит аналоги в материалах памятников раннего, среднего и позднего этапов верхнего палеолита Северной Евразии. Представительная коллекция бивневых диадем получена на Янской стоянке (28,5–27,0 тыс. л.н.) в Сибирской Арктике [Питулько, Павлова, 2014]. Здесь обнаружено 248 украшений этого типа – несколько целых изделий и многочисленные их фрагменты и заготовки. Большинство этих налобных обручей украшены прямыми или волнистыми линиями из одинарных и парных точек, прямых и наклонных штрихов. Серия фрагментированных бивневых диадем среднего этапа верхнего палеолита найдена на стоянке Мальта (21–19 тыс. л.н.) в Восточной Сибири [Abramova, 1967]. Единичные фрагменты налобных обручей отмечены также в материалах позднепалеолитических стоянок Кокорево II и Сохатино-4 [Абрамова, 1979; Окладников, Кириллов, 1980]. Коллекция диадем из бивня мамонта, украшенных геометрическим орнаментом и гравированными изображениями, обнаружена на памятниках среднего и позднего этапов верхнего палеолита Ко-стенки-1 (слой 1), Авдеево, Мезин, Юдиново, Супо-нево, Тимоновка-1 (24–13 тыс. л.н.) на территории Восточно-Европейской равнины [Верхний палеолит…, 2016; Абрамова, 1960; Abramova, 1967].

Результаты радиоуглеродного и OSL-датирования отложений слоя 11 в Денисовой пещере позволяют рассматривать диадемы из южной галереи и центрального зала в качестве наиболее ранних украшений этого типа в палеолите Северной Евразии. Вместе с находками браслетов из бивня мамонта диадемы образуют устойчивый набор украшений, известный только еще на двух стоянках верхнего палеолита – Яна и Мальта. Для этих трех палеолитических комплексов характерны высокий уровень развития технологий обработки бивня, широкое распространение и вариабельность технических приемов изготовления персональных украшений. Относительно ранний возраст археологических комплексов начальной стадии верхнего палеолита в Денисовой пещере предполагает трансляцию культурных и технологических инноваций с территории Горного Алтая в северо-восточном направлении в первой половине МИС 3.

Список литературы Палеолитическая диадема из Денисовой пещеры

- Абрамова З.А. Роль и значение палеолитического искусства в выявлении местных особенностей верхнепалеолитической культуры Восточной Европы // Сов. археология. - 1960. - № 3. - С. 15.

- Абрамова З.А. Палеолит Енисея. Афонтовская культура. - Новосибирск: Наука, 1979. - 157 с.

- Верхний палеолит: Образы, символы, знаки: каталог предметов искусства малых форм и уникальных находок верхнего палеолита из археологического собрания МАЭ РАН. - СПб.: Экстрапринт, 2016. - 384 с.

- Окладников А.П., Кириллов И.И. Юго-Восточное Забайкалье в эпоху камня и ранней бронзы. - Новосибирск: Наука, 1980. - 176 с.

- Питулько В.В., Павлова Е.Ю. Искусство Янской стоянки: диадемы и браслеты из бивня мамонта (предварительный анализ коллекции) // Археология Арктики. - Екатеринбург: Деловая пресса, 2014. - Вып. 2. -С. 141-161.

- Хлопачев Г. А., Гиря Е.Ю. Секреты древних косторезов Восточной Европы и Сибири - приемы обработки бивня мамонта и рога северного оленя в каменном веке (по археологическим и экспериментальным данным). -СПб.: Наука, 2010. - 144 с.

- Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б., Белоусова Н.Е., Павленок Г. Д. Костяные орудия и украшения раннего верхнего палеолита из центрального зала Денисовой пещеры: коллекция 2016 года // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. - Т. XXII. - С. 221-224.

- Abramova Z.A. Palaeolithic Art in the U.S.S.R. // Arctic Anthropology. - 1967. - Vol. 2. - P. 1-179.