Палеолитическая скульптура из Денисовой пещеры

Автор: Деревянко А.П., Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В 2019 г. в плейстоценовых отложениях слоя 11 в южной галерее Денисовой пещеры была обнаружена уникальная зооморфная скульптура, выполненная из бивня мамонта. Анализ морфологии, технологии и иконографии этого изделия позволил интерпретировать его как скульптурное изображение животного - представителя кошачьих подсемейства Pantherinae. Установлено, что технология производства зооморфной скульптуры включала несколько стадий: поиск и транспортировку сырья, освобождение бивня от цементного слоя, размачивание, вырезание заготовки, подготовку эбоша фигурки строганием, отделочную шлифовку и полировку, нанесение орнамента. В результате трасологического анализа скульптуры были выявлены следы общего недифференцируемого неутилитарного износа, связанного с функционированием артефакта в культурном контексте палеолитических обитателей пещеры. Такой тип износа часто возникает на изделиях неутилитарного назначения при нахождении в руках человека, контакте с иными изделиями или в результате транспортировки. Основные особенности изобразительного канона скульптуры не находят аналогий среди объемных изображений мамонтов, бизонов, лошадей и птиц, известных в верхнем палеолите Евразии. Наибольшее сходство эта фигурка имеет со скульптурными изображениями плейстоценовых львов из пещеры Фогельхерд на юго-западе Германии, а также с пещерными изображениями и гравированными изделиями Франко-Кантабрийской обл. Микроскопический анализ позволил выявить на скульптуре следы пигмента красного цвета, локализованные преимущественно на ее правом боку и животе. Наличие следов минерального красителя на фигурке было связано, скорее всего, с преднамеренным нанесением краски при обработке артефакта или в процессе совершения ритуальных действий.

Российский алтай, денисова пещера, экспериментально-трасологический анализ, технологический анализ, начало верхнего палеолита, технология обработки бивня, скульптура

Короткий адрес: https://sciup.org/145145548

IDR: 145145548 | УДК: 903.08 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.103-108

Текст научной статьи Палеолитическая скульптура из Денисовой пещеры

Зооморфные скульптурные изображения из кости, рога и бивня мамонта являются одним из наиболее редких типов первобытного искусства, известных в сибирском палеолите. Наряду с антропоморфной скульптурой, гравированными изображениями и орнаментированными изделиями, этот вид мобильного искусства составляет выразительный корпус археологических источников, позволяющих судить о духовной культуре верхнепалеолитического населения Северной Азии. На территории Сибири наиболее ранние находки, связанные с символической деятельностью палеолитического человека, обнаружены в Денисовой пещере на Алтае. Из отложений начала верхнего палеолита была получена представительная коллекция персональных украшений из зубов млекопитающих, костей животных и птиц, бивня мамонта, раковин пресноводных моллюсков, поделочного камня и скорлупы яиц страуса. Особую группу предметов мобильного искусства составляют изделия с орнаментом в виде линий, точек и треугольников [Деревянко, Шуньков, 2004; Шуньков и др., 2016]. Единичные находки свидетельствуют о производстве и использовании верхнепалеолитическими обитателями пещеры красящих веществ [Шунь-ков, Федорченко, Козликин, 2017].

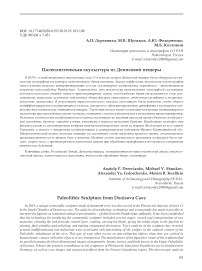

Рис. 1. Зооморфная статуэтка из Денисовой пещеры.

1 – положение in situ в контексте слоя 11; 2 – графический рисунок.

В 2019 г. в южной галерее пещеры, в плейстоценовых отложениях слоя 11, содержащих материалы начальной стадии верхнего палеолита, была обнаружена уникальная зооморфная скульптура из бивня мамонта (рис. 1, 1 ). Согласно результатам морфологического, технологического и иконографического анализов, эта фигурка является, скорее всего, скульптурным изображением животного – представителя кошачьих подсемейства Pantherinae (рис. 1, 2 ).

При экспериментально-трасологическом и технологическом изучении скульптуры, а также ее описании и интерпретации использовались разработки отечественных и зарубежных исследователей [Абрамова, 1962; Акимова, Метляев, 2003; Хло-пачев, Гиря, 2010; Amirkhanov, Lev, 2009; Conard, 2003; Дюпюи, 2014; Heckel, Wolf, 2014; Floss, 2015; Steguweit, 2015; Hein, 2018]. Для изучения следов изготовления и износа использовались микроскопы МБС-10 и Olympus BHM. Фотофиксация следов осуществлялась с помощью зеркальной камеры Canon EOS 5D Mark IV с объективом EF-S 100mm f/2.8 Macro USM.

Следует отметить хорошую сохранность зооморфной скульптуры. Благодаря особенностям микроклимата пещеры, на поверхности статуэтки практически отсутствуют следы растрескивания, усыхания или иного эрозионного воздействия. Хорошо сохранились следы обработки и износа. У фигурки отсутствуют голова и передние конечности изображенного животного, утраченные, судя по характеру фрагментации, в результате механического повреждения в древности. Отслоение нижней части задних конечностей произошло, скорее всего, в процессе седиментации.

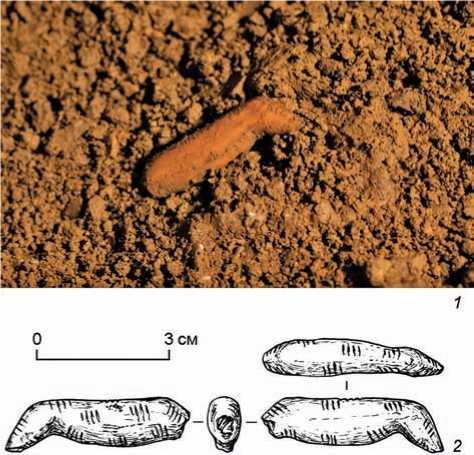

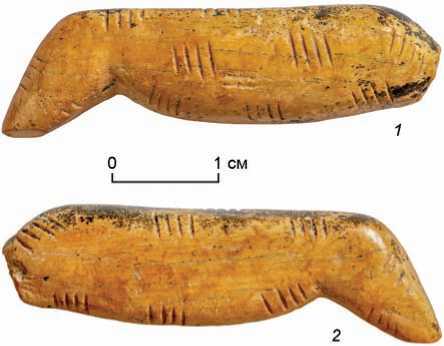

Изделие представляет собой объемную скульптуру, изображающую в реалистическом стиле животное семейства кошачьих в момент прыжка или бега (рис. 2). Для скульптуры характерны удлиненные пропорции тела, тщательно выделенные задние конечности, живот и шея. Корпус животного вытянут и имеет овальное поперечное сечение. Спина прямая, задние конечности сомкнуты и отведены назад в согнутом положении. Паховая складка передана относительно глубокой широкой V-образной по форме выемкой (рис. 3). Слегка округлый живот втянут, относительно массивная шея наклонена вниз, хвост отсутствует. Плечи жи-

Рис. 2. Зооморфная статуэтка из бивня мамонта.

1 – вид справа; 2 – вид слева.

вотного на сохранившемся фрагменте скульптуры не выделены – они составляли, скорее всего, единую композицию с головой.

Максимальная длина скульптуры от концевой части задних конечностей до участка слома на шее составляет 42,1 мм, расстояние от крестца до места поломки на задних конечностях – 13,1 мм, от паховой области до шеи – 28,3 мм. Ширина фигурки составляет в области шеи 4,8 мм, холки – 8 мм, живота – 8,4 мм, бедер – 6 мм, голеней – 3,5 мм. Толщина скульптуры у шеи достигает 6,3 мм, холки – 10,2 мм, груди – 11,4 мм, живота – 11,5 мм, паховой области – 8,3 мм, бедер – 6 мм, голеней – 4,1 мм.

Изучение следов обработки, морфометрических и сырьевых особенностей скульптуры позволило реконструировать операционную последовательность ее производства. Начальный этап изготовления статуэтки включал подбор и транспортировку исходного материала. В верхнем плейстоцене мамонт Mammuthus primigenius не обитал в окрестностях Денисовой пещеры. Известные на стоянке фрагменты зубных пластин и сколы бивня приносились в пещеру человеком, скорее всего, из северных предгорий Алтая. Из бивня мамонта верхнепалеолитические обитатели пещеры изготавливали некоторые орудия и разнообразные украшения, в т.ч. технологически сложные изделия – диадемы, браслеты и кольца. Малочисленность заготовок из бивня в материалах пещеры может свидетельствовать о том, что большинство изделий из этого сырья было принесено на стоянку в готовом виде.

Процесс обработки начинался с освобождения дентиновой основы бивня от цементного слоя. На следующем этапе была получена заготовка –

брусковидный фрагмент или удлиненный массивный скол, ориентированный параллельно структуре роста бивня. Следы первичной обработки заготовки на поверхности изделия не прослежены. Судя по морфометрическим показателям, можно предположить, что исходная заготовка была получена при работе с сильно увлажненным бивнем – вырезанием и последующим отделением путем продольного разламывания [Герасимов, 1941; Хлопачев, Гиря, 2010; Steguweit, 2015]. Затем поверхность заготовки обрабатывалась строганием, вероятно, также в увлажненном состоянии. Признаки формообразующей обработки на поверхности скульптуры выражены слабо. Как и на других изделиях из бивня мамонта в коллекции Денисовой пещеры, эти следы в о сновном перекрыты свидетельствами более поздней отделки и износа. Строгание применялось, видимо, для выравнивания поверхности заготовки и последующего формирования очертаний головы и конечностей на этапе оформления эбоша.

Окончательно контур изделия был оформлен абразивными инструментами. При увеличении ×40–×100 на отдельных участках поверхности жи-

Рис. 3. Зооморфная статуэтка из бивня мамонта.

1 – вид снизу и спереди; 2 – вид сверху.

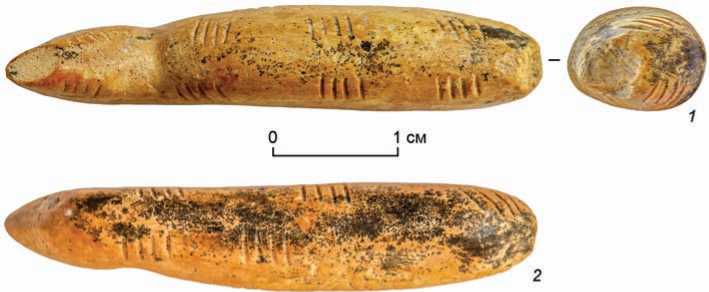

Рис. 4. Следы орнамента и остатков минерального красителя на скульптуре.

вота и задних конечностей фигурки зафиксированы следы шлифовки в виде тонких параллельных удлиненных борозд-линий. Обработанное шлифовкой изделие дополнительно полировалось, скорее всего, выделанной кожей.

На заключительном этапе изготовления фигурка была орнаментирована рядами из четырех коротких насечек, прорезанных каменным инструментом с U-образным лезвием (рис. 4). Длина насечек варьирует от 1,5 до 3,5 мм, ширина – 0,5 мм, глубина 0,1–0,3 мм, расстояние между насечками в рядах – 1,0–1,2 мм. На поверхности фигурки зафиксировано 18 рядов, включающих 72 линии. Ряды насечек нанесены отно сительно равномерно, однако не всегда симметрично – как правило, по два ряда с одной и с другой стороны. В таком виде следы орнамента расположены на задней стороне бедра животного, у его колен, поясницы, спины, загривка, груди, брюшной и паховой области. Еще два ряда насечек нанесены на правом боку скульптуры.

В результате трасологического анализа скульптуры были выявлены следы общего недифференцируемого неутилитарного износа, связанного с ее функционированием в культурном контексте палеолитических обитателей пещеры. При увеличении ×40–×100 выделены локальные зоны стертости, приуроченные преимущественно к наиболее выпуклым участкам поверхности скульптуры – неглубокие разнонаправленные риски и микроскопические выбоины. Такой тип износа часто возникает на изделиях неутилитарного назначения в обиходе – например, в руках человека, при контакте с другими изделиями или в результате транспортировки [Гиря, 2015]. Отмеченные на фигурке признаки износа по своему облику напоминают следы от контакта с мягким органическим материалом.

Микроскопический анализ выявил на скульптуре следы пигмента красного цвета (рис. 4). 106

Остатки охры в виде скоплений или единичных частиц зафиксированы внутри следов орнамента, преимущественно на правом боку и животе фигурки. Ранее в южной галерее пещеры, рядом с местом находки статуэтки, были обнаружены два предмета, связанные с производством минеральной краски, – обломок твердого пигмента бордового цвета, обработанного в виде своеобразного карандаша, и галечка мрамора со следами растирания охристого порошка [Шуньков, Федорченко, Козликин, 2018].

Таким образом, установлено, что в основе технологии производства объемной зооморфной бив-невой скульптуры лежала отно сительно длинная и строго последовательная операционная цепочка. Технология производства включала несколько стадий: поиск и транспортировку сырья, освобождение бивня от цементного слоя, размачивание, вырезание заготовки и ее отделение путем продольного разламывания, подготовку эбоша фигурки строганием, отделочную шлифовку и полировку, нанесение орнамента.

Вопросы иконографии и стилистики этой скульптуры требуют всестороннего детального исследования. Можно отметить, что основные особенности ее изобразительного канона не имеют аналогий среди статуэток мамонтов, бизонов, лошадей или птиц, известных в верхнем палеолите Евразии [Абрамова, 1962; Amirkhanov, Lev, 2009]. Наибольшее сходство этой фигурки прослежено со скульптурными изображениями плейстоценовых львов из пещеры Фогельхерд в горном массиве Швабский Альб на юго-западе Германии [Floss, 2015], а также с пещерными изображениями и изделиями с гравировкой Франко-Кантабрийской обл. – в пещерах Шове, Комбарель, Альден и Ваше [Женест, 2017]. Большой информативностью иконографии крупных кошачьих обладают фрагменты объемных скульптур пещерных львов из верхнепалеолитической стоянки Костёнки-1 на Русской равнине [Дюпюи, 2014]. Отсутствие головы и передних конечностей у скульптуры из Денисовой пещеры, несомненно, осложняет ее более точное сопоставление и интерпретацию.

Наличие следов минеральной краски на скульптуре может иметь разную интерпретацию. Нанесение красителя на поверхность изделий с неутилитарным назначением иногда рассматривается в качестве одной из стадий технологического процесса при их производстве. В этом случае окрашивание изделий могло осуществляться в процессе полировки с использованием в качестве агента порошка или пастообразной смеси, изготовленной на основе красной охры с добавлением жира [Пи-тулько и др., 2012]. О возможном нанесении охры в ритуальных или обрядовых целях могут свидетельствовать морфология и характер расположения орнамента на правом боку фигурки, его асимметричное положение относительно других блоков с резными линиями на теле животного, наличие внутри насечек на этом участке остатков красной краски. Сочетание насечек и охры, оставленной в одном из наиболее уязвимых мест тела животного – на животе и ребрах, – позволяет рассматривать эту композицию как имитацию смертельной, кровоточащей раны, нанесенной когтями другого крупного хищника.

Список литературы Палеолитическая скульптура из Денисовой пещеры

- Абрамова З.А. Палеолитическое искусство на территории СССР. – М.; Л.: Наука, 1962. – 86 с.

- Акимова Е.В., Метляев С.В. Интерпретация скульптурного изображения с палеолитической стоянки Усть-Кова // Древности Приенисейского края. – Красноярск: Изд-во РИО Краснояр. гос. пед. ун-та, 2003. – Вып. 2. – С. 18–19.

- Герасимов М.М. Обработка кости на палеолитической стоянке Мальта // Материалы и исследования по археологии СССР. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941. – № 2. – С. 65–85.

- Гиря Е.Ю. Следы как вид археологического источника (конспект неопубликованных лекций) // Следы в истории. – СПб.: ИИМК РАН, 2015. – С. 232–268.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В. Становление верхнепалеолитических традиций на Алтае // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2004. – № 3. – С. 12–40.

- Дюпюи Д. Скульптурные изображения из известняка восточнограветтийской стоянки Костёнки 1: тематика и функциональное назначение // Свод археологических источников Кунсткамеры. – СПб.: МАЭ РАН, 2014. – Вып. 4. – С. 118–288.

- Женест Ж.-М. От Шове до Ляско: 15 тысячелетий европейского пещерного искусства (изменение видения, выразительных средств и способов использования пространства) // Археология, этнография и антропология Евразии. – 2017. – Т. 45, № 3. – С. 29–40.

- Питулько В.В., Павлова Е.Ю., Никольский П.А., Иванова В.В. Янская стоянка: материальная культура и символическая деятельность верхнепалеолитического населения Сибирской Арктики // Российский археологический ежегодник. – 2012. – № 2. – С. 33–102.

- Хлопачев Г.А., Гиря Е.Ю. Секреты древних косторезов Восточной Европы и Сибири – приемы обработки бивня мамонта и рога северного оленя в каменном веке (по археологическим и экспериментальным данным). – СПб: Наука, 2010. – 144 с.

- Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б. Костяные изделия верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры (коллекция 2017 года) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2017. – Т. XXIII. – С. 259–262.

- Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б. Персональные украшения ранней стадии верхнего палеолита из южной галереи Денисовой пещеры // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2018. – Т. XXIV. – С. 198–202.

- Шуньков М.В., Федорченко А.Ю., Козликин М.Б., Белоусова Н.Е., Павленок Г.Д. Костяные орудия и украшения раннего верхнего палеолита из Центрального зала Денисовой пещеры: коллекция 2016 года // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2016. – Т. XXII. – С. 221–224.

- Amirkhanov K., Lev S. Une statuette de bison découverte dans le site de Zaraïsk (région de Moscou, Russie) // Bull. de la Soc. préhistorique française. – 2009. – Vol. 106, N 3. – P. 457–475.

- Conard N. Palaeolithic ivory sculptures from southwestern Germany and the origins of fi gurative art // Nature. – 2003. – Vol. 426. – P. 830–832.

- Floss H. The Oldest Portable Art: the Aurignacian Ivory Figurines from the Swabian Jura (Southwest Germany) // Palethnologie. – 2015. – Vol. 7. – URL: http://journals.openedition.org/palethnologie/888

- Heckel C., Wolf S. Ivory debitage by fracture in the Aurignacian: experimental and archaeological examples // J. of Archaeol. Sci. – 2014. – Vol. 42. – P. 1–14.

- Hein W. Tusks and tools – Experiments in carving mammoth ivory // L’Anthropologie. – 2018. – Vol. 122, iss. 3. – P. 437–446.

- Steguweit L. Rotten ivory as raw material source in European Upper Palaeolithic // Quaternary International. – 2015. – Vol. 361. – P. 313–318.