Палеолитическая стоянка Кара-Тенеш на Алтае: полевые исследования 1970-1990-х годов

Автор: Белоусова Н.Е., Плотников Д.Р., Федорченко А.Ю.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

На сегодняшний день каменная индустрия стоянки Кара-Тенеш входит в круг комплексов начального верхнего палеолита Алтая. Она включает представительный материал для изучения технологий раннего пластинчатого расщепления, разнообразных приемов обработки пластин, включая их переоформление в метательные наконечники. Несмотря на, казалось бы, давно решенный вопрос о культурно-хронологической позиции комплекса, можно обозначить ряд серьезных несоответствий объективного содержания данного археологического источника и его роли в современных реконструкциях. Большая часть несоответствий определяется особенностями интеграции материалов полевых изысканий 1970-1990-х гг. в научные исследования: отсутствуют работы, систематизирующие сведения о методике, последовательности и локализации раскопок на памятнике, работы, посвященные корреляции стратиграфических наблюдений и археологических материалов разных лет. Настоящая статья посвящена некоторым из этих аспектов, а именно реконструкции хронологической последовательности, пространственной локализации и методики полевых изысканий на стоянке в конце 1970-х начале 1990-х гг., а также обсуждению вопросов структуры и сохранности отложений. В основу работы было положено изучение архивных документов, коллекций артефактов и опубликованных данных. Итогом исследования стала идентификация участков памятника, материалы которых могли бы служить основой для корреляции стратиграфических и археологических данных и вычленения разновременных коллекций. В результате исследования была впервые выдвинута гипотеза о многокомпонентности культурной составляющей палеолитических слоев объекта, тем самым приведены в соответствие имеющиеся радиоуглеродные определения и полевые наблюдения наиболее информативных этапов раскопок конца 1970-х гг.

Горный алтай, верхний палеолит, стоянка кара-тенеш, эпизоды обитания, история полевых исследований

Короткий адрес: https://sciup.org/145146679

IDR: 145146679 | УДК: 903.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0049-0056

Текст научной статьи Палеолитическая стоянка Кара-Тенеш на Алтае: полевые исследования 1970-1990-х годов

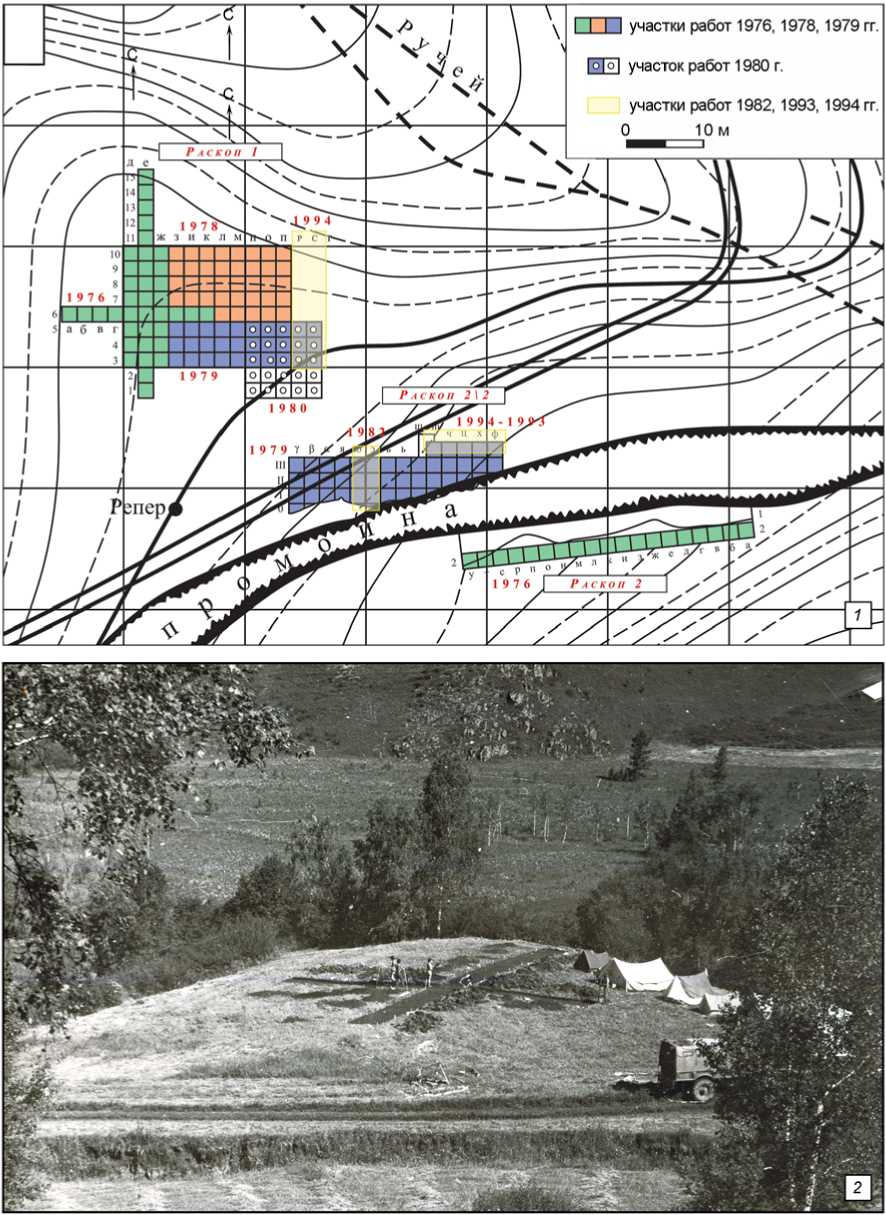

Палеолитическая стоянка Кара-Тенеш на сегодняшний день входит в перечень ключевых археологических объектов, способных служить источником для исследования динамики и содержания культурных процессов в период становления верхнего палеолита в Горном Алтае. Памятник был обнаружен в начале 1970-х гг. в среднем течении р. Нижний Куюс, в 6,5 км выше ее впадения в р. Катунь, изучался в течение нескольких полевых сезонов в 1970–1990 гг. Культуросодержащие отложения были выявлены в левому борту долины на участке небольшого мыса (см. рисунок , 1 ), окруженного сетью нескольких действующих и пересохших ручьев, в т.ч. проистекающих из ближайших родников. Юго-восточная часть мыса перерезана промоиной (до 7 м шириной и 4 м глубиной), образовавшейся из-за схода крупного селевого потока в 1972 г. С севера участок примыкает к заболоченной низине, образовавшейся из-за постройки в 1930-х гг. плотины для водяной мельницы.

На сегодняшний день палеолитические индустрии объекта относят к кругу комплексов начального верхнего палеолита, они содержат представительный материал для изучения традиций самого раннего пластинчатого расщепления, разнообразных приемов обработки пластин, включая их переоформление в метательные наконечники [Деревянко, 2022]. Несмотря на, казалось бы, давно решенный вопрос о культурно-хронологической позиции комплекса, можно обозначить ряд серьезных несоответствий объективного содержания данного археологического источника и его роли в современных реконструкциях. Большая часть несоответствий определяется особенностями интеграции материалов полевых изысканий 1970–1990-х гг. в научные исследования. В данном контексте можно отметить отсутствие работ, систематизирующих опубликованные и архивные данные о последовательности и локализации полевых изысканий на памятнике, а также методике полевых работ, отсутствие обсуждения вопросов анализа и корреляции стратиграфических и археологических материалов разных этапов раскопок, идентификации участков и факторов нарушения отложений, несоответствие идеи однокомпонентности культурной составляющей палеолитического комплекса и результатов датирования. Настоящая статья посвящена исследованию и реконструкции хронологической последовательности, пространственной локализации и методики полевых работ на стоянке Кара-Тенеш в конце 1970-х – начале 1990-х гг., а также обсуждению вопросов структуры и сохранности отложений.

Материалы и методы

В основу работы были положены анализ и систематизация объемного блока материалов, накопленных в результате многолетних исследований стоянки, – археологических коллекций, полевых отчетов и небольшого количества опубликованных работ. Для изучения были доступны текстовые отчеты с альбомами иллюстраций и рабочая полевая документация (дневники, рукописи отчетов, фотографии, рисунки, планы и профили раскопов) А.П. Погожевой за 1976, 1978, 1979 гг., хранящиеся в Научно-отраслевом архиве ИА РАН (Москва) и научном архиве ИАЭТ СО РАН (Новосибирск). Также изучались коллекции каменных артефактов 1976, 1978–1980, 1982 гг. (ок. 1 300 предметов), хранящиеся в фондах Музея истории и культуры народов Сибири и Дальнего Востока ИАЭТ СО РАН (Новосибирск). Обозначенный перечень архивных материалов, наряду с публикациями, послужили основой для реализации всех поставленных задач; однако в связи с особенностями ведения полевой фиксации полно стью отсутствовала возможно сть восстановления координат находок. Место хранения полевой документации за 1980, 1982, 1993–1994 гг. не установлено; имеются краткие сведения, что материалы В.Т. Петрина за 1982 г. были полностью утрачены [Петрин и др., 1993]. Вся информация о полевых работах 1980 и 1982 гг. вычленялась из маркировок артефактов коллекции. Ход работ 1990-х гг., из-за отсутствия находок, достоверно к ним относящихся, восстанавливался по кратким опубликованным сведениям.

Краткая история исследований

В 1972 г. на небольшом мысу урочища Кара-Те-неш, в стенке образовавшейся после селя промоины, школьником из с. Куюс Айдаром Олоноевым был обнаружен полированный каменный проушной топор, ныне хранящийся в Горно-Алтайском краеведческом музее [Погожева, Кадиков, 1979]. Информация о находке была передана сотруднику Бийского краеведческого музея (далее – БКМ) Б.Х. Кадикову, который в 1974 г. организовал разведочную экспедицию и осмотрел место находки. На дне канавы был собран немногочисленный подъемный материал, включающий фрагменты разновременной (преимущественно «афанасьевской») керамики, ко сти животных и каменные артефакты.

Уже в результате первых сезонов полевых работ 1976 и 1978 гг., проводимых под руководством сотрудников ИИФФ СО АН А.П. Погожевой, В.И. Молоди- на, а также Б.Х. Кадикова, стало известно о наличии на памятнике Кара-Тенеш культурного слоя верхнего палеолита. Из широкого перечня археологических объектов, выявленных сотрудниками БКМ Б.Х. Ка-диковым и Б.И. Лапшиным в рамках разведочных работ 1970-х гг. [Кунгуров, Цыро, 2006], данный объект выделялся хорошей стратиграфической ситуацией, многослойностью и потенциальной древностью [Погожева, Кадиков, 1979]. Все это, вероятно, привлекло особое внимание академика А.П. Окладникова, развернувшего в последующие 1979 и 1980 гг. на памятнике планомерные исследования палеолитического слоя. После смещения в 1980 г. фокуса работ на новые и перспективные материалы стоянки Кара-Бом и последовавшей за этим скорой кончины А.П. Окладникова, полевые работы на памятнике Кара-Тенеш были фактически завершены, а исследование накопленного материала отложено более чем на десятилетие. После завершения основных работ проводилось лишь «доис-следование культурного слоя» в 1982 и 1993–1994 гг. В.Т. Петриным [Петрин и др., 1993], включавшее преимущественно стратиграфические и геоморфологические наблюдения. В основу предложенной ниже схемы последовательности проведения полевых работ был положен единственный критерий: это изменения в основных задачах, методике полевых работ и формировании отчетности, следовавшие за сменой ключевого исследователя.

Полевые работы 1970-х годов под руководством А.П. Погожевой

Первый этап полевых работ включил три года исследований археологического объекта (1976, 1978, 1979 гг.); методические подходы определялись тем, что в основном фокусе находились рекогносцировочные работы и изучение материалов эпохи палеоме-талла и более поздних [Погожева, 1976, 1978, 1979].

Исследования местонахождения начались летом 1976 г. экспедицией БКМ под руководством А.П. Погожевой и Б.Х. Кадикова. В процессе работ 1976 г. была заложена серия траншей и шурфов, объединенных в Раскоп 1 (или Раскоп I), проведены работы на участке Раскопа 2 (или Раскоп II) (см. рисунок). Раскоп I был разбит в центре мыса с небольшим смещением на запад (сетка квадратов размером 2 × 2 м) – в виде двух крестообразно пересекающихся траншей (траншея № 1 ориентирована по направлению С – Ю, траншея № 2 – по направлению В – З). Длина траншеи № 1 – 30 м (по линиям 1–15), траншеи № 2 – 20 м (по линиям А–К). Из-за резко возросшего числа находок вдоль траншеи № 1 была сделана прирезка с 3-го по 10-й кв. по линии Д и Ж, а также врезка на углу пересечения кв. Е-2 и Д-3 [Погожева, Кадиков, 1976]. В кв. К-6 (до 2,0 м) и Ж-3 (до 1,8–1,9 м) были проведены шурфовочные работы и достигнута глубина залегания палеолитических слоев. В 1976 г., как и далее до 1979 г., уровень залегания материала фиксировался в «штыках» от уровня дневной поверхности (?), представлявших собой прослои мощностью 0,25 и 0,2 м (только в 1978 г.), и отмечался на артефактах [Там же]. На всем участке работ 1976 г. были вскрыты отложения до уровня 0,75–1,0 м, (штык 3–4), локально – до 1,5–1,75 м (штык 7), получены предварительные данные по стратиграфии.

На уровне первых 0,25 м (штык 1) на всей площади раскопов регулярно встречались предметы этнографической эпохи, связанные с сельским хозяйством и бытом местного населения, а также переотложенные материалы из нижележащих отложений (керамика, каменные артефакты, кости животных), связанные с по-норами грызунов, поздними хозяйственными ямами глубиной до 1 м, активной сельскохозяйственной эксплуатацией поверхности мыса в недавнем прошлом. Следующие 0,25 м (штык 2), которые соответствовали гумусовому горизонту, также содержали переотложенные каменные артефакты, керамику и т.д. На уровне 0,5–0,75 м (штык 3) ситуация выглядела аналогичной; при этом в подошве отмечался слой желтого суглинка, количество каменных артефактов и «произвесткованных» ко стей возрастало. Схожая картина наблюдалась для уровня 0,75–1,0 м (штык 4). Археологические находки также присутствовали на глубине 1,0–1,25 м в кровле слоя серой глины (позже стал рассматриваться как темно-серый суглинок или погребенная почва) [Погожева, 1976]. Коллекция 1976 г. из Раскопа 1 составила ок. 30 каменных артефактов, кости не идентифицированы. В квадрате З-6 при зачистке уровня штык 1 был обнаружен тонкий двояковыпуклый бифас из «полупрозрачного кварца», «переотложенный из нижележащих горизонтов» и утерянный на сегодня [Погожева, Кадиков, 1976].

Параллельно в 1976 г. проводились работы на участке Раскопа 2, расположенного на южном крае промоины, где рыхлые отложения имеют выраженный склоновый характер (см. рисунок ). Вся площадь раскопа была пройдена до уровня пятого штыка. Палеолитические материалы с данного участка крайне скудны в коллекции: два артефакта, чья привязка восстановлена по шифрам. В фондах БКМ хранится также небольшая неопубликованная коллекцией предметов, полученных Б.Х. Кадиковым, из зачистки стенки промоины в 1974 г. [Там же].

В 1978 г. исследования стоянки были продолжены под руководством А.П. Погожевой и В.И. Молодина. Площадь Раскопа 1 была расширена в восточном направлении (см. рисунок ). Раскопки велись «методом передвижных траншей». Траншеи 16 × 2 м, ориентированные с запада на восток, были разбиты в соответствии с сеткой 1976 г. на квадраты 2 × 2 м; между траншеями сохранялись бровки шириной по 0,4 м. Всего было вскрыто 148 м2. Раскопки, как и ранее, производились условными горизонтами; однако теперь их мощность составляла 0,2 м (данный факт требует под-

Стоянка Кара-Тенеш.

1 – схема последовательности и локализации полевых работ 1970–1990-х гг.; 2 – вид на раскоп 1976 г. с юго-востока.

тверждения и может быть скорректирован в дальнейшем), на артефактах присутствует маркировка уровня [Погожева, Молодин, 1980]. Всего в сохранившейся коллекции 1978 г. ок. 900 артефактов каменного века;

отложения были пройдены на глубину штыка 5 включительно. Маркировка уровня присутствует у находок до штыка 4 включительно. Подобно раскопу 1976 г., отдельные палеолитические орудия были встречены уже на уровне штыков 1–4 (65 экз.). С уровня штыка 5, сложенного слоем серого суглинка с железистыми включениями, начинается «чистый палеолитический материал»: у северной и восточной границ находки почти отсутствовали, но к юго-западному углу их концентрация возрастала (до нескольких сотен на кв. И/К-8 и И-7). На уровне пятого штыка у южной стенки кв. И/К-8, заходя в кв. И/К-7, встречена тонкая угольная прослойка. Крупное углистое скопление обнаружено на аналогичном уровне в кв. И-7, О-7 и М-О/6 [Там же]. Отложения серого суглинка (литологический слой 4) подстилают прослой более светлого серого суглинка (слой 5); авторами исследований было высказано предположение, что палеолитические находки связаны с каждым из указанных подразделений. Стратиграфически ниже залегал прослой белесого суглинка, выступивший «материком» (слой 6). Согласно полученным данным, на участке раскопа 1978 г. могла остаться невскрытой часть культуросодержащих отложений.

В 1979 г. исследования стоянки были продолжены Горно-Алтайским разведывательным археологическим отрядом ИИФФ СО АН под руководством А.П. Погожевой, В.И. Молодина и А.П. Окладникова. Было продолжено изучение участка Раскопа 1: вдоль его южного борта разбили раскоп 20 × 6 кв. (квадрат – 2 × 2 м) в кв. З-С/3-5 согласно прежней разметке. Согласно фотографиям с места работ, раскопы 1978 и 1979 гг. были разделены широкой бровкой. Разбор рыхлых отложений производился также условными горизонтами по 0,25 м (штык), на артефакты наносились отметки об уровне залегания. Сделанные в 1979 г. стратиграфические наблюдения могут считаться опорными и наиболее полными для первого этапа работ. По данным из дневника А.П. Погожевой, в результате здесь был получен разрез мощностью до 2,5 м, имеющий следующую структуру (сверху вниз).

Слой 1 (0,15 м). Дерновый слой на уровне до штыка 1 с перемешанным разновременным материалом (от афанасьевской культуры до современности с преобладанием керамики раннего железного века).

Слой 2 (0,6–0,8 м). Мощный черный гумусовый слой с нечеткой нижней границей из-за присутствия кротовин и внедрения корней растений включает перемешанный материал от этнографического времени до энеолита. Уровень штыков 2–3.

Слой 3 (0,2–0,7 м). Желтый суглинок, мощность подразделения нарастает с запада на восток; слабо насыщен находками: преимущественно – в кровле на границе с гумусом, каменные артефакты отсутствуют. Уровень штыков 4–5.

Слой 4 (0,1–0,5 м). Сложный слой погребенных почв темно-серого цвета, сложенный перемежающимися прослоями погребенной почвы и светлого суглинка. Местами слой прерывается внедрениями сверху желтого суглинка. Встречаются палеолитические находки. Уровень штыков 6–7.

Слой 5 (до 0,2 м). Желто-серый и серый суглинок на уровне штыков 7–8. Для него характерна основная концентрация палеолитических находок.

Слой 6 (0,2–0,3 м). Сложен серым вязким суглинком, идентифицируется также как «слой погребенных почв»; залегает на уровне штыков 8–9 в западной и штыка 10 в восточной части раскопа. Встречаются палеолитические находки.

Слой 7. Плотная светло-серая «белесая» глина с включениями щебня, «материк», уровень штыков 9–10 в западной части раскопа.

В коллекции 1979 г. сохранилось 154 каменных артефакта, ко сть не идентифицирована. Находки принадлежат уровням штыков 2 (1 экз.), 3 (1 экз.), 6 (18 экз.), 7 (38 экз.), 8 (41 экз.) и 9 (8 экз.). Согласно полевым наблюдениям, до штыка 4 в слое присутствовала керамика; на уровне пятого, в желтом и желто-сером суглинке, локально появляются пятна темно-серого суглинка («погребенная почва») с угольками. Ниже, до штыка 10, его присутствие расширяется; в нем же фиксировался основной палеолитический материал. Материк в западной части выглядит как плотная светло-серая глина с включениями щебня. В восточной части уровень залегания слоев понижался, материк достигнут не был, а палеолитический слой здесь вскрывался до штыка 9 включительно (кв. П-С/3-5) из-за наличия объекта, напоминающего ствол дерева. Аналогичная находка (кусок дерева или бересты) отмечалась на уровне штыка 6 в Раскопе 2/2 (в оригинале – Раскоп II’). Согласно планам расположения находок 1979 г., концентрации материала от штыка 5 к 10 меняли локализацию и характер, что свидетельствует в пользу наличия нескольких разновременных уровней залегания материала.

В 1979 г. был заложен новый Раскоп 2/2 вдоль северного края промоины, отложения вскрывались до глубины 2 м [Окладников, Погожева, Молодин, 1979]. Было обнаружено шесть находок, на уровне штыков 5 (1 экз.), 6 (2 экз.) и 7 (3 экз.).

Полевые работы 1980 года под руководством А.П. Окладникова

Следующим этапом изучения стоянки Кара-Тенеш стали раскопки под руководством А.П. Окладникова в 1980 г. (см. рисунок), направленные на исследование палеолитических горизонтов и основанные на более совершенной методике фиксации материала. По причине отсутствия полевой документации и публикаций по итогам раскопок, сетка исследованных квадратов реконструировалась по шифрам имеющихся артефактов; положение нулевого репера достоверно неизвестно. Установлено, что работы производились в соответствии с разметкой прежних лет, при которой квадрат имел размеры 2 × 2 м. Осуществлялась полная прирезка 6 × 2 кв. к южному борту Раскопа 1 1979 г. в его западной части по линиям Н-Т/1-2; кроме того, добирались отложения ниже 9–10 штыков на смежном участке кв. Н-Т/3-5 (преимущественно, Р-С/3-5). В коллекции 1980 г. сохранилось находок ок. 100 каменных артефактов и костных фрагментов. Информация о просеивании или промывке грунта отсутствует. Судя по размерности находок, такие работы не проводились. Данный этап работ существенно отличался от предыдущего по методике фиксации уровня залегания находок: каждой присваивалась индивидуальная нивелировочная отметка. Согласно маркировкам, основной материал (40 из 53 экз., имеющих отметку) концентрировался на уровне -2,20/-2,44 м, часть из этих артефактов имеет особую пометку – «нижний горизонт» и содержит крупные пластины кара-бомовского облика. Отдельные предметы залегали выше – на отметках -100, -125/-126 (2 экз.), -138, -153, -165/-178 (6 экз.), -204, -214.

Полевые работы в 1982, 1993–1994 годов под руководством В.Т. Петрина

В 1982 г. В.Т. Петриным проводились «работы по доисследованию культурного слоя» памятника [Петрин и др., 1995]; полевая документация и информация в публикациях о работах отсутствует. Согласно маркировкам каменных артефактов (6 экз.) и фаунистических находок (3 экз.) в 1982 г. работы осуществлялись на участке Раскопа 2/2 в зоне квадратов Ю/I– III, Э/III в соответствии с разметкой 1970-х гг. Тем самым были продолжены исследования на участке 1979 г., законсервированном на уровне штыка 7 (1,75 м). Археологические материалы 1982 г., согласно нивелировочным отметкам, выявлены на глубине 3–4 и 6 м. При этом положение нулевого репера достоверно неизвестно, правомерно полагать, что отсчет глубин производился от поверхности. Уровень залегания имеющихся находок соответствует глубинам -4,01 м (2 экз.), -4,02 м (2 экз.), -3,02/-4,01 м (2 экз.), -4,01/-4,07 м, -5,94 м.

В 1993 г. работы были возобновлены в рамках работы Палеолитического отряда Северо-Азиатской комплексной археологической экспедиции. Была заложена траншея 5 × 1 м, ставшая прирезкой к северной стенке Раскопа 2/2 1979 г. (ориентировочно, линия кв. Ш–Ф/V). Была пройдена толща рыхлых отложений мощностью до 4 м, включающая семь литологических подразделений [Петрин и др., 1993]. В 1994 г. разрез был продолжен вглубь до коренных пород, были вскрыты подразделения 8–11 (или 8–9); ширина разреза составила 4 м, на отмеченном участке фиксировалось падение слоев в западном направлении [Петрин и др., 1993, 1995].

В 1998 г. было представлено сводное стратиграфическое описание отложений Кара-Тенеша и сводное изображение стратиграфической схемы, которые можно считать опорными для данного этапа работ [Деревянко и др., 1998, с. 140–141, рис. 1]. В осно- ву были положены наблюдения северного разреза на участке работ Раскопа 2/2 1993 г. (до слоя 7 включительно) [Петрин и др., 1993] и более поздние наблюдения 1994 г. на неустановленном участке, вероятно здесь же (слои 8–11). В 1999 г. был опубликован новый разрез, однако отсутствуют данные о его локализация на памятнике [Деревянко и др., 1999, с. 3, рис. 2 (справа)]. Верхняя часть профиля была представлена впервые; нижняя часть, изображенная на рисунке, ранее фигурирует в сводном профиле 1998 г. В редакции 1999 г. произошло смещение нумерации нижних слоев, вследствие чего их стало на один больше – в описании отсутствуют слои 8 и 8А.

Согласно характеристике опорного разреза Раскопа 2/2 в 1993–1994 гг., основной культурный горизонт был связан с литологическим слоем 3 мощностью 0,15–0,35 м, залегающим на глубине 0,8–1,1 м между слоем желтовато-палевого суглинка плотного слабо песчанистого с зеленоватым оглеением в подошве и слоем зеленовато-коричневого суглинка, желтоватым в кровле. Сам слой представляет собой суглинок желтовато-серый, зеленовато-коричневый, темно-серый, слоистый, гумусированный. В нем, как и в нижележащих, наблюдаются охристые пятна ги-дроокислов железа, карбонатные выцветы и линзочки белого карбонатного материала, встречаются древесные угольки. В основании разреза – дресва, валуны выветрелых хлорит-серецитовых сланцев. Авторами исследований также предполагалось наличие второго палеолитического слоя в литологическом подразделении 6 [Петрин и др., 1993]. Вероятно, при этом учитывался опыт работ 1982 г. на участке того же Раскопа 1, где артефакты фиксировались на глубине 3,82–4,01 м и ниже. Позже наличие нижнего горизонта на стоянке более в печати не обсуждалось.

В 1994 г. также была реализована прирезка к восточному борту раскопов 1978–1980 гг. на участке склона оврага. Исследования проводились на участке 3 × 8 м в зоне кв. Р-Т/3-10, если следовать разметке Раскопа 1 1976–1979 гг. Мощность вскрытых отложений составила 2,4 м. До глубины 1,5 м шел современный гумус поверх старых археологических отвалов, а на отметке 1,8 м была зафиксирована «растасканная по склону “темная погребенная почва”» мощно стью 0,15 м, имеющая волнистый профиль и понижающаяся в северном направлении согласно склону [Петрин и др., 1995]. Почва содержала культурный горизонт с двумя размытыми пятнами кострищ и находками палеолитического времени (согласно опубликованным сведениям, численностью ок. 100 экз.). Подстилали «погребенную почву» про слои суглинков с характеристиками, аналогичными слою 4 зачистки 1993 г., что позволило авторам связывать культуросодержащие горизонты двух раскопов 1990-х гг. Местонахождение коллекций 1993–1994 гг. не установлено. Предположительно, ей могут принадлежать девять находок. Маркировка года в данном случае отсутствует – это могут быть материалы 1994 г. или же 1980 г., однако нивелировочные отметки в виде диапазона обозначал в своих работах на Кара-Тенеше только В.Т. Петрин. Артефакты были выявлены на кв. Р-С/4-5, имеют нивелировочные отметки -2,63/-2,70 м (5 экз.), -2,45/-2,66 (4 экз.); некоторые из них апплицируются с находками нижнего горизонта 1980 г. А.П. Окладникова.

Заключение

Итогом проведенного исследования стала идентификация участков памятника, материалы которых наиболее содержательны, информативны и могут служить основой для корреляции литолого-стратиграфических и археологических данных, обсуждения археологической стратификации отложений. К таким можно отнести смежные зоны работ 1979 и 1980 гг., на месте которых культурные отложения были вскрыты до материка, находки каменных артефактов и остатков фауны многочисленны, зафиксирована их принадлежность к стратиграфическим и условным уровням.

Результаты анализа полевых наблюдений 1970-х гг. позволяют выдвинуть гипотезу о многокомпонент-ности культурной составляющей палеолитических слоев памятника Кара-Тенеш. На сегодняшний день данные об уровнях залегания находок и пространственных структур (скопления), наряду с опубликованными результатами датирования [Деревянко и др., 1999], говорят о принадлежности основной части коллекции («нижний горизонт» по А.П. Окладникову на уровне отметок -2,20/-2,44 м ᴎ 8–10 штыки 1979 г. А.П. Погожевой) к этапу начального верхнего палеолита, а именно к кругу комплексов кара-бомовской культурной традиции Алтая. Более поздние эпизоды предположительно отражают этап заселения стоянки в раннем верхнем палеолите (уровень находок 1980 г. с отметками -1,50/-1,70 м, уровень штыков 6–8 1979 г.) ᴎ на среднем этапе верхнего палеолита (уровни 3–4 штыка 1978–1979 гг.), радиоуглеродные значения этому не противоречат. Представленная картина безусловно является приблизительной ᴎ требует специального исследования контекстов каменных индустрий, в т.ч. на основе пространственного анализа связей между артефактами.

Исследования проводились при поддержке проекта РНФ № 19-18-00198 «Формирование культуры начального этапа верхнего палеолита восточной части Центральной Азии ᴎ Южной Сибири: полицентризм ᴎᴫᴎ перенос культурных традиций вдоль северного пути распространения Homo sapiens в Азии».

Список литературы Палеолитическая стоянка Кара-Тенеш на Алтае: полевые исследования 1970-1990-х годов

- Деревянко А.П. Три глобальные миграции человека в Евразии. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2022. -Т. VI, ч. 1: Денисовский человек: происхождение, материальная и духовная культура. - 900 с.

- Деревянко А.П., Агаджанян А.К., Барышников Г.Ф., Дергачева М.И., Дупал Т.А., Малаева Е.М., Маркин С.В., Молодин В.И., Николаев С.В., Орлова Л.А., Петрин В. Т., Постнов А.В., Ульянов В.А., Феденева И.Н., Форонова И.В., Шуньков М.В. Археология, геология и палеография плейстоцена и голоцена Горного Алтая. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. - 176 с.

- Деревянко А.П., Петрин В. Т., Кривошапкин А.И., Николаев С.В. Индустрия стоянки Кара-Тенеш в Горном Алтае // Гуманитарные науки в Сибири. - 1999. - № 3. - С. 3-12.

- Кунгуров А.Л., Цыро А.Г. История открытия и изучения палеолита Алтая: уч. пособие. - Барнаул: Азбука, 2006. - 144 с. EDN: TOHQUN

- Окладников А.П., Погожева А.П., Молодин В.И. Работы в Горном Алтае // Археологические открытия 1978 года. - М.: Наука, 1979. - С. 261-262. EDN: OMHPEP