Палеолитические изыскания на территории Москвы

Автор: Деревянко А.П., Шуньков М.В., Ульянов В.А., Векслер А.Г., Зенин А.Н., Зенин В.Н., Кривошапкин А.И.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XV, 2009 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521502

IDR: 14521502

Текст статьи Палеолитические изыскания на территории Москвы

В апреле 2009 г. Институт археологии и этнографии Сибирского отделения Российской академии наук при участии Комитета по культурному наследию города Москвы провел рекогносцировочные исследования по поиску древнейших археологических памятников на территории г. Москвы.

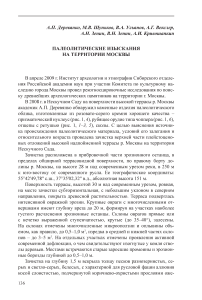

В 2008 г. в Нескучном Саду на поверхности высокой террасы р. Москвы академик А.П. Деревянко обнаружил каменные изделия палеолитического облика, изготовленные из розовато-серого кремня хорошего качества – призматический нуклеус (рис. 1, 4 ), рубящее орудие типа чоппера (рис. 1, 6 ), отщепы с ретушью (рис. 1, 1–3, 5 ), сколы. С целью выяснения источника происхождения палеолитического материала, условий его залегания и относительного возраста проведена зачистка верхней части плейстоценовых отложений высокой надпойменной террасы р. Москвы на территории Нескучного Сада.

Зачистка расположена в прибровочной части эрозионного останца, в пределах обширной террасовидной поверхности, по правому борту долины р. Москвы, на высоте 28 м над современным урезом реки, в 250 м к юго-востоку от современного русла. Ее географические координаты: 55^^42'49,78" с.ш., 37^^35'02,32" в.д., абсолютная высота 151 м.

Поверхность террасы, высотой 30 м над современным урезом, ровная, на месте зачистки субгоризонтальная, с небольшим уклоном в северном направлении, покрыта древесной растительностью. Терраса подверглась интенсивной овражной эрозии. Крупные овраги с многочисленными от-вершками имеют глубину вреза до 20 м, формируя на участках наиболее густого расчленения эрозионные останцы. Склоны оврагов прямые или с нечетко выраженной ступенчатостью, крутые (до 35–40^^), залесены. На склонах отмечены многочисленные микрооползни и оплывины объемом, как правило, до 0,5–1,0 м3, изредка в средней и нижней частях склонов – до 3–5 м3. На отдельных участках отмечены проявления активной современной дефлюкции, о чем свидетельствуют изогнутые у комля стволы деревьев. Местами встречаются старые заросшие промоины и эрозионные борозды глубиной до 0,5–1,0 м.

Зачистка на глубину 1,5 м вскрыла толщу песков разнозернистых, серых и светло-серых, белесых, с характерной для русловой фации аллювия косой слоистостью, подчеркнутой коричнево-охристыми прослоями оже-

Рис. 1. Москва. Нескучный сад. Подъемный материал: 1 – 3, 5 – отщепы с ретушью, 4 – призматический нуклеус, 6 – рубящее орудие типа чоппера.

лезнения, с отдельными линзами и прослоями обогащения мелкогалечным материалом.

В зачистке сверху-вниз выделены три пачки отложений.

-

1. Пески средне- и крупнозернистые, интенсивного коричневого, темно-коричневого, местами почти черного цвета, оглиненные, с отдельными фрагментами слабо оглиненных песков желтовато-палевых оттенков. Представляют пески аллювиального генезиса, измененные процессами почвообразования и вовлеченные в склоновое смещение. Внутри пачки прослеживаются тонкие горизонты вторичного ожелезнения, соответствующие разновременным границам сезонного промерзания. Нижняя граница четкая, фестончато-языковатая. Мощность – 0,35 м.

-

2. Пески крупнозернистые, серые, с тонкими темно-коричневыми и бурыми прослоями ожелезнения, хорошо отмытые, одресвяненные, с включениями прослоев, обогащенных мелкогалечно-гравийным материалом. Состав песков преимущественно кварцевый, со значительной долей полевых шпатов и подчиненным содержанием темноцветных минералов. Гравийно-дресвянистый материал представлен в основном минеральными зернами разрушившихся гранитов. Галька стойких к выветриванию пород (кремнистые конкреции, кварциты), до 2–3 класса окатаности. Кремнистые конкреции часто колотые, острогранные с неоглаженными ребрами и вершинами ребер, или сильно трещиноватые, распадающиеся на острогранные обломки. Редко встречаются окремневшие остатки морской фауны каменноугольного возраста, сохранившие ажурное строение. Отдельные гальки темноцветных пород выветрились до консистенции песчаных гнезд, однако слюдистые минералы в их составе практически не подверглись химическому выветриванию.

-

3. Пески тонкозернистые с алевритом, светло-серые, белесые, кварцевые, с отдельными прослоями незначительного обогащения темноцветными минералами, подчеркивающими косую слоистость. Отмечены отдельные прослои интенсивного охристого цвета с неровными, фестончатыми границами, связанные с постсидементационным ожелезнением. Вскрытая мощность – 0,4 м.

Наличие растрескавшихся обломков свидетельствует об интенсивном морозном выветривании, а хорошая сохранность острых вершин, ребер и фаунистических остатков – о близком транзите от места их образования в спокойной гидродинамической обстановке. Вероятно, осадконакопление шло в холодных климатических условиях в водотоке со стабильным гидрологическим режимом, что характерно для перигляциальных равнин.

Подошва пачки подчеркнута хорошо выраженным горизонтом обогащения галечно-гравийным материалом с дресвяно-песчаным заполнителем красновато-коричневого цвета. Очевидно, галечно-гравийный горизонт маркирует границу эрозионного вреза в подстилающие отложения. Мощность – 0,75 м.

Судя по естественным обнажениям ниже по склону, светло-серые пески прослеживаются вниз на 6–7 м, где сменяются пачкой песков буровато-охристых, сильно ожелезненных, сравнительно плотно сцементированных, видимой мощностью около 2 м. Ожелезнение вызвано, скорее всего, интенсивной подпиткой грунтовыми водами, о которой свидетельствуют многочисленные выходы эфемерных родничков на 3–4 м ниже кровли «железистых» песков. Уровню разгрузки грунтовых вод гипсометрически соответствуют расширенные днища наиболее крупных отвершков оврага на отметках около 9–10 м над современным урезом реки.

В геоморфологическом отношении изученный участок расположен в тыловой части третьей надпойменной террасы р. Москвы, которая здесь непосредственно примыкает к нижней ступени Теплостанской возвышен- 138

ности. Эта терраса имеет местное историческое название – Ходынская или боровая терраса. По мнению специалистов [Природа…, 1998], Теплостанская возвышенность, благодаря своему высокому гипсометрическому положению, испытала относительно слабое влияние плейстоценовых оледенений, сохранив мощные дочетвертичные отложения и общие черты доледникового рельефа. Тем не менее, она была перекрыта донским и московским ледниками. При таянии московского ледника моренные отложения на нижней ступени Теплостанской возвышенности были размыты и замещены озёрно-ледниковыми осадками, которые преобразовали ее в водно-ледниковую равнину. Одновременно начала закладываться современная долина р. Москвы. Наличие галечника в отложениях третьей террасы, не характерного для отложений более низких террас, объясняется тем, что в ее формировании принимали участие потоки талых ледниковых вод, перемещавших этот тяжёлый материал.

О геологическом возрасте отложений третьей надпойменной террасы р. Москвы нет единого мнения. На принятой в 2008 г. МСК общей стратиграфической шкале четвертичной системы [Состояние изученности,… 2008], возраст границы между московским и следующим мезинским горизонтами установлен в 127 тыс. лет. Согласно нашим наблюдениям, отложения верхней части третьей надпойменной террасы формировались в холодных, видимо, перигляциальных условиях при участии флювиогляциального потока, что соответствует обстановке в окраинных частях отступающего ледника. Таким образом, возраст плейстоценовых отложений и, следовательно, палеолитических находок в Нескучном Саду не древнее 127 тыс. лет.

На территории Битцевского парка обследован участок, прилегающий к усадьбе Узкое – низовья Ускова оврага (р. Дубинкинская) и правый борт долины р. Чертановка от устья Ускова оврага до устья Коньковского оврага и на 500 м ниже по течению Чертановки.

В геоморфологическом отношении этот участок расположен в пределах высокой (абсолютные отметки 210–230 м) ступени Теплостанской останцо-вой эрозионной возвышенности. Теплостанская возвышенность относится к Москворецко-Окской полого-увалистой равнине, рельеф и геологическое строение которой во многом определены особенностями развития московской стадии ледникового покрова в южной краевой части ледника.

По мнению специалистов [Москва…, 1997; Природа…, 1998], Теплостанская возвышенность является ярким элементом доледникового рельефа и представляет крупный эрозионный останец с наибольшими абсолютными высотами кровли дочетвертичных отложений в пределах г. Москвы. В настоящее время вся поверхность возвышенности густо расчленена речными долинами и балками. Общие черты эрозионной сети унаследованы от доледникового рельефа, а некоторые речные долины – в частности, долина Чертановки, – существуют с доюрского времени.

Высокая ступень Теплостанской возвышенности перекрыта моренными отложениями московского и донского ледников максимальной мощ- ностью до 30 м, сформировавшими пологохолмистую моренную равнину. Под моренными холмами на территории Москвы подразумеваются фрагменты моренной равнины, ограниченные водно-ледниковыми равнинами и долинами рек, где моренные отложения размыты. В их составе типичны окатанные обломки кристаллических пород из Финляндии и Карелии, а также захваченные ледником другие породы, в том числе, желваки кремня из отложений московского яруса среднего карбона. При таянии ледника мощные потоки талых вод размывали моренные отложения, унося значительную долю глины, песка и мелкоземистых продуктов разрушения скандинавских гранитоидов. Таким образом, водно-ледниковые отложения отличаются от моренных лучшей сортированностью и повышенной концентрацией стойких к физическому выветриванию пород – кварцитов и кремнистых конкреций, естественные россыпи которых являлись сырьевой базой для изготовления орудий первобытным человеком.

До недавнего времени окрестности усадьбы Узкое находились в относительно заповедных условиях. Однако в последние годы этот район стал зоной активного строительства объектов городской инфраструктуры, что сопровождается уничтожением естественного рельефа и перемещением рыхлых отложений. Эти обстоятельства затрудняют поиск палеолитических объектов. Тем не менее, единичные артефакты палеолитического облика были обнаружены по правому борту долины Чертановки, в 300 м ниже по течению от устья Коньковского оврага, у подножия холма – горно-лыжного спуска Узкое (55^^37'40,09" с.ш., 37^^32'33,66" в.д., абсолютная высота 210 м).

Плейстоценовые отложения, в которых обнаружены артефакты, по своему положению в рельефе и литологическому составу соответствуют флювиогляциальным осадкам, образовавшимся в результате таяния московского ледника. Согласно общей стратиграфической шкале четвертичной системы [Состояние изученности…, 2008], возраст верхней границы московского оледенения определен в 127 тыс. лет. Этим временем, скорее всего, и следует датировать флювиогляциальные осадки, содержащие палеолитические находки.