Палеолитические комплексы сартанского времени Северо-Западного Алтая

Автор: Маркин С.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXV, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье освещаются результаты исследований сартанских (аккемских) верхнепалеолитических материалов Северо-Западного Алтая (MIS 2) из пещерных и открытых стоянок. Рассматриваются вопросы хронологии, основанной на датах абсолютного возраста и относительном залегании литологических тел в толщах разрезов многослойных памятников, где установлена последовательность ландшафтно-климатических изменений различных этапов плейстоцена. Объекты региона, судя по фракционированности материала, представляют стоянки с полным циклом обработки камня. Распределенные на временной шкале по климатостратиграфическим подразделениям сартанского оледенения, они содержат каменные и костяные индустрии заключительной стадии верхнего палеолита региона. Определены петрографические свойства каменного инвентаря, предложены типологические и технологические характеристики технокомплексов. Способы расщепления горных пород, представленные во всех комплексах, основаны на параллельном раскалывании. Повсеместно в торцовых, редких клиновидных нуклеусах отражены микропластинчатые технологии. Для орудийных наборов всех стоянок характерно сочетание артефактов верхнепалеолитической типологии (разнообразные скребки, резцы, проколки, ретушированные сколы) и изделий (скребла, анкоши, ножи с упорами), присутствующих в большом количестве в комплексах среднего палеолита, что свойственно заключительной стадии верхнего палеолита Южной Сибири. Для многих технокомплексов сартанских объектов характерен микроинвентарь, выраженный, прежде всего, в виде пластинок с притупленным краем. Таким образом, на значительном отрезке верхнего палеолита сартанского времени Северо-Западного Алтая сохраняется устойчивая культурная традиция древнего социума. Рассмотренные индустрии близки технокомплексам местонахождений Центрального, Юго-Восточного, Северо-Восточного Алтая и сопоставимы по облику индустрии с синхронными стоянками юга Сибири.

Сартанское оледенение, заключительная стадия верхнего палеолита северо-западного алтая, каменные, костяные индустрии

Короткий адрес: https://sciup.org/145145554

IDR: 145145554 | УДК: 902.01 | DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.150-156

Текст научной статьи Палеолитические комплексы сартанского времени Северо-Западного Алтая

На Алтае представлено немало объектов заключительной стадии верхнего палеолита, большая часть которых лишена должного хронологического обоснования [Павленок, 2018]. Исключение составляют материалы северо-западной части региона, где установлена корреляция стоянок с различными климатостратиграфическими подразделениями сар-танской (аккемской) эпохи. Это многослойные стоянки, организованные в условиях пещер (Денисова, Каминная, Искра) и открытых пространств (Усть-Каракола, Ануя-2), районированные в бассейне р. Ануй. Судя по фракционированности материала, объекты региона представляют стоянки с полным циклом обработки камня. На вскрытых участках артефакты не образуют зон особой концентрации. Лишь в некоторых слоях Каминной пещеры зафиксированы отдельные скопления (?) немногочисленных ядрищ и более выраженные скопления мельчайших сколов, что предполагает наличие специализированных участков по расщеплению сырья и дальнейшей отделке заготовок. Искусственные сооружения в виде простых овальных очагов представлены лишь в сартанских горизонтах стоянки Ануй-2.

Хронология памятников основана на датах абсолютного датирования и относительном залегании рыхлых пород в разрезах, где установлена климатическая последовательность плейстоцена [Боли-ховская и др., 2011; Деревянко и др., 2008]. Вместе с тем, учитывая седиментационные перерывы в отложениях некоторых стоянок, отметим, что соотношение ряда объектов с климатостратиграфическими стадиями сартанской эпохи, предложенные Н.В. Кинд [1974], произведено с заметной долей условности.

С гыданской стадией сартанского времени сопоставляются материалы из верхнего отдела культурных отложений, представленного горизонтами 5 (слой 10.3, дата которого 21280 ± 440 л.н. (СОАН-3007)), 4 (слой 10.2 с датой 21502 ± 584 л.н. (ИГАН-1431)), 3 (слой 10.1) стоянки Ануй-2, из слоев 9.1 центральной камеры и 9 восточной галереи Денисовой пещеры и два горизонта слоя 31а пещеры Страшная. Согласно современным OSL-измерениям, формирование осадка из центральной камеры Денисовой пещеры происходило в период ок. 21000–22000 л.н. [Jacobs et al., 2019]. Слой из карстовой полости Страшной пещеры отнесен к гыданской стадии на основании даты 19150 ± ± 80 л.н. (OxA-15803) [Krivoshapkin et al., 2018]. По сравнению с каргинским, начало сартанско-го времени в регионе связано с ухудшением природной обстановки, что выражалось, согласно спорово-пыльцевым показателям разреза Ануя-2, в существенном снижении верхней границы темнохвойных лесов.

В пределы интерстадиала, прежде всего, следует поместить материалы одного из слоев (14б с датой 15350 ± 240 л.н. (СОАН-3923)) Каминной пещеры. Отметим условность отнесения к интерстадиальному потеплению индустрии из верхней части отложений (слои 6, 5) предвходовых осадков Денисовой пещеры. Косвенным свидетельством такого отнесения может служить интерпретация рыхлых тел, перекрывающих слой 5, где развиты глыбовощебнистые отложения максимально холодной фазы сартанского гляциала, кровля которых датирована временем менее 11 тыс. л.н. В этот кратковременный период по спорово-пыльцевым и фаунистическим данным из карстовых полостей реконструированы холодные и сухие условия, способствовавшие увеличению площади нивальных и степных биоценозов.

К ньяпанской стадии сартанского времени, в первую очередь, отно сятся близкие технокомплексы из слоев 14а (дата 14550 ± 230 л.н. (СОАН-3922)), 13 (дата 14120 ± 95 л.н. (СОАН-3921)), 12 (дата 13870 ± 390 л.н. (СОАН-3920)), 11г (дата 13550 ± 140 л.н. (СОАН-3919)) пещеры Каминной. На принадлежность к данной стадии слоев 4 и 3 стоянки Усть-Каракол, перекрывающих каргин-скую почву, возможно, указывает установленный экскурс Гетеборг (11–13 тыс. лет) на уровне слоя 2. По данным из Каминной, во время ньяпанской стадии происходит смягчение климатических условий.

С кокоревским интерстадиалом соотнесена представительная индустрия, происходящая из слоя 11 в пещеры Каминной, имеющего дату 12160 ± 225 л.н. (СОАН-3918) и немногочисленная коллекция слоя 2 Усть-Каракола. На климатическую осцилляцию этого времени приходится развитие горно-степных биоценозов на фоне некоторого увеличения влажности климата (по данным из Усть-Каракола) и условия развития перегляци-альных лесостепей (по данным из Каминной пещеры).

К норильской стадии сартанского времени относятся материалы слоев 11б (дата 10860 ± 360 л.н. (СОАН-3514)), 11а (дата 10310 ± 330 л.н. (СОАН-3402)) пещеры Каминная. Что касается пещеры Искра, то два слоя (5б, 4в) в основании разреза, помещенные в пределы норильской стадии, перегруженные крупнообломочным материалом, являются результатом активизации процессов выветривания, перекрыты иными осадками, включающими неолитические материалы. Этот период, согласно материалам из карстовой полости Каминной пещеры, иллюстрируется последовательностью ландшафтно-климатических изменений. Начало похолодания – это время формирования перегляциальных степей. Далее палиноспектры отражают две кратковременные, отличающиеся по сухости и влажности, субстадии – термоксеротическую с межстадиальными степями и термогигротическую, на которую приходится развитие лесостепей. В конце норильской стадии в регионе формируется пояс перегля-циальных горно-лесных ландшафтов.

Палеолитические технокомплексы Северо-Западного Алтая, несмотря на распределение по климатическим стадиям сартанской эпохи, обладают общими признаками, посредством которых можно охарактеризовать заключительный этап регионального верхнего палеолита [Деревянко, Шуньков, Анойкин, 1998; Деревянко, Маркин, 2003; Маркин, 2005; Природная среда…, 2003; Колобова, 2006; Шуньков, Козликин, 2014; Кривошапкин и др., 2015]. Наблюдаемая вариабельность инвентаря выражается по большей части лишь в объемах разновидностей артефактов. Способы расщепления горных пород, представленные во всех комплексах, основаны на параллельном раскалывании, что выражается в плоских типологически простых одно-и двуплощадочных, односторонних, двусторонних, реже трехсторонних ядрищах. Двусторонние двуплощадочные нуклеусы характеризуются формами изделий с соприкасающимися площадками и продольно-поперечным скалыванием заготовок. Встречены массивные торцовые ядрища и технические уклонившиеся сколы оживления их рабочих плоскостей. Реже использовались иные технологии обработки сырья. Образцы артефактов, отражающие радиальные способы расщепления сырья, встречены в материалах гыданской, ньяпанской стадий и кокоревского интерстадиала, где представлены единичные односторонние и двусторонние дисковидные ядрища с приподнятой поверхностью скалывания и происходящие с них угловатые сколы. Использование леваллуазских технологий демонстрируют редкие удлиненные леваллуазские острия различной степени сохранности и овальные сколы с радиальной огранкой, известные в матери-152

алах гыданской и норильской стадий. Повсеместно представлены микропластинчатые технологии, отраженные в торцовых, редких клиновидных нуклеусах. В материалах кокоревского интерстадиала имеются призматические образцы о статочных продуктов с гладкими площадками, покрытые негативами снятия пластинок и микропластинок. Мелкие призматические четырехугольные нуклеусы с прямой площадкой присутствуют в индустриях норильской стадии. Следствием использования подобной технологии являются пластинки и микропластинки прямого профиля с параллельными краями и гранями, а также технические удлиненные крутоизогнутые сколы, удалившие фронтальную поверхность клиновидных ядрищ и сколы оживления площадок нуклеусов с приустьевыми негативами микропластинчатых снятий.

В качестве заготовок для орудий употреблялись пластины, пластинки и отщепы, в отдельных случаях небольшие валуны галек. Пластинчатая направленность технокомплексов характерна для стоянок низкогорной части региона (Искра, Денисова, Усть-Каракол), населением которых в основном использовались осадочные породы: сероцветные алевролиты, разнозернистые песчаники [Природная среда…, 2003]. В индустриях Каминной пещеры, приуроченной к среднегорью Алтая, удлиненные заготовки менее характерны, что, возможно, является следствием преимущественного употребления порфиритовых разностей вулканических пород [Кулик, Маркин, 2001]. По своим петрофизическим свойствам это отнюдь не лучшее, в силу излишней грубости и трещиноватости, сырье. Очевидно, сырьевой фактор является причиной подобной вариабельности индустрий.

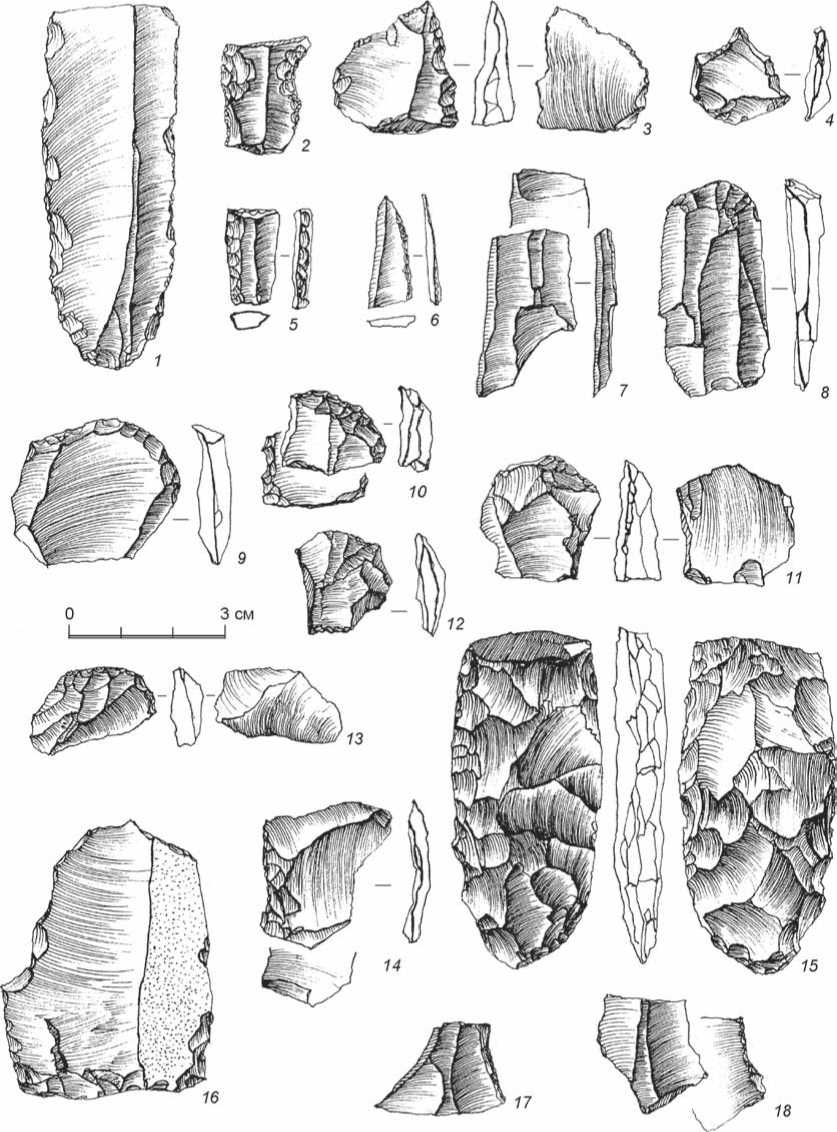

В орудийных наборах всех стоянок характерно сочетание артефактов верхнепалеолитической типологии и изделий, широко известных в комплексах алтайского среднего палеолита (см. рисунок ). Немалую долю орудий составляют разнообразные скребки. Прежде всего, это концевые изделия на широких, треугольных и удлиненных сколах, с выпуклым, иногда дугообразным, лезвием, кромка которых может быть смещена на угол заготовки, порой с ретушированными параллельными или расходящимися продольными краями. Встречаются скребки высокой формы. Не менее выразительны скребки боковые, с диагонально расположенным лезвием, двойные, с ретушью по периметру или по части периметра округлой заготовки, стрельчатых разновидностей. Группа резцов объединяет типичные и атипичные угловые орудия, иногда с обработанным ретушью краем, срединные и редкие поперечные. Встречены по большей части атипичные, долотовидные

Образцы артефактов из слоя 11б пещеры Каминной.

1, 5, 17, 18 – пластины с ретушью; 2, 14 – анкоши; 3 – острие; 4 – проколка; 6 – пластинка с притупленным краем; 7 – пластина; 8–10, 12 – скребки; 11 – отщеп с ретушью; 13 – долотовидные орудия; 15 – бифас; 16 – скребло.

орудия на отщепах и треугольных сколах, концевые и боковые проколки на пластинах и отщепах с параллельными краями с выделенной рабочей частью и вытянутыми жальцами. В материалах норильской стадии один из артефактов содержит элементы проколки и концевого скребка. Реже встречаются клювовидные, симметричные и асим- метричные шиповидные орудия на углу заготовок. В материалах кокоревской стадии представлены острия на пластинках, концы которых образованы сходящимися ретушированным и необработанными краями заготовки, а также косым основанием, притупленным мелкой вертикальной ретушью. В материалах норильского этапа выделяется об- разец острия, выполненный на треугольном сколе с брюшковой ретушью краев. Группа ретушированных сколов включает обработанные отщепы и разнообразные удлиненные снятия. Выделяются широкие, узкие пластины с параллельными и расходящимися краями, покрытые лицевой, реже брюшковой, двусторонней и противолежащей одно-, двурядной ретушью краев, иногда концов заготовок, включая образцы с утонченной нижней поверхностью в районе бугорковой части изделия. К ним примыкают естественно заостренные удлиненные снятия с лицевой и противолежащей отделкой краев. Транкированные изделия, образованные на широких пластинах со скошенными поперечно усеченными ретушированными концами и ретушью продольного края, встречены в материалах интерстадиала и кокоревской стадии. Среди отщепов, как правило, с непротяженной однорядной вторичной обработкой, выделяются немногочисленные сколы с тщательной мелкой брюшковой ретушью, характерные для индустрий норильской стадии. Единичными артефактами выглядят двусторонне обработанные изделия, представленные, как правило, в обломках. Это овальные и подтреугольные плоско-выпуклые бифасы, а также листовидные двояко-выпуклые изделия. Тщательно обработанным артефактом является листовидный бифас с выпуклым основанием, представленный в материалах норильской стадии. Более редкими изделиями выглядят орудия с черенком. Единственный образец подобного артефакта обнаружен в комплексах гыданской стадии.

Для многих технокомплексов сартанских объектов характерен микроинвентарь, чаще всего в виде пластинок с притупленным прямым или дугообразным краем. В материалах интерстадиала присутствуют пластинки с притупленным краем и косоретуш-ным концом заготовки. В индустриях норильской стадии встречены пластинки с притупленным краем и противолежащими ретушированными лезвиями. Помимо них, в группе микроизделий есть редкие образцы острий и атипичных резцов. В слое 9 Денисовой пещеры, отнесенном к гыданской стадии, обнаружен образец асимметричного сегмента нехарактерного для палеолита Алтая.

Дополняют индустрии памятников скребла различной типологии. В составе изделий обычны одинарные и двойные продольные артефакты с выпуклыми и прямо-выпуклыми кромками, лицевой и брюшковой отделки. Встречены конвергентные скребла, иногда с ретушью с брюшка, поперечные, диагональные, иногда с ретушью нижней поверхности с прямыми, дугообразными кромками. Среди угловатых скребел в материалах норильской стадии выделяются трехлезвийные артефакты, иногда с об- битой нижней поверхностью заготовки. В технокомплексе кокоревского потепления присутствуют мелкие «скреблышки». Материалы гыданской стадии содержат редкие комбинированные изделия с элементами скребел, анкошей, шиповидных орудий. Группа ножей объединяет артефакты с естественными обушками, а также с искусственными упорами, образованные одним сколом, реже – вертикальной обивкой. Обычными в сартанских материалах являются выемчатые изделия, оформленные лицевой, брюшковой ретушью или глубоким одинарным лицевым сколом, и орудия с зубчатыми кромками, иногда содержащие вертикальный или косо поставленный утолщенный обушок. Не так часто встречаются в гыданской и норильской стадиях леваллуазские острия без обработки и с ретушью, а также удлиненные мустьерские остроконечники и их части, содержащиеся в материалах гыданской, ньяпанской стадий и интерстадиала. Редки галечные односторонние орудия, образцы которых встречены в индустриях интерстадиала, ньяпанской, кокоревской и норильской стадиях.

Костяные изделия в сартанских материалах региона не столь многочисленны [Природная среда…, 2003; Маркин, Антипов, 2012; Колобова и др., 2016; Шалагина и др., 2018]. В гыданских комплексах из пещер известны обломки игл с ушком, острия, иногда с элементами декора, подвеска из зуба оленя, трубчатые ко сти с биконическим отверстием и их фрагменты с симметричными нарезками. В период интерстадиала коллекции демонстрируют фрагменты игл, цилиндрические бусины-пронизки из костей птиц. Известны кольца из скорлупы яиц страуса. В материалах, соответствующих кокорев-скому потеплению, обнаружены части игл округлого сечения. В пещерных комплексах норильской стадии костяной инвентарь включает острийные фрагменты игл, резец сурка с многочисленными параллельными нарезками, подвески с бикониче-ским отверстием, выполненные из зубов лисицы, в т.ч. орнаментированные по торцу параллельными насечками. Известна расчлененная трубчатая кость копытного с залощенным прямым концом.

Рассмотренные материалы свидетельствуют о преемственности и последовательном развитии более ранних технокомплексов, существовавших в этой части Алтая в интервале 28–23 тыс. л.н. Речь идет о 12–6 горизонтах стоянки Ануй-2, где обнаружены пло ские, призматические и клиновидные ядрища, разнообразные скребла, скребки, резцы, выразительные серии микроострий, пластинок с притупленным краем и ретушным усечением концов [Деревянко, Шуньков, Постнов, 1998]. Подобное обстоятельство свидетельствует, что на значительном отрезке верхнего палеолита на северо- западе Алтая сохраняется устойчивая культурная традиция древнего социума.

Сартанские индустрии Северо-Западного Алтая обладают значительной схожестью с технокомплексом стоянок Центрального, Юго-Восточного и Северо-Восточного Алтая, которая наблюдается в технологиях расщепления пород и типологии вторично преобразованных артефактов. Они близки по облику индустрии с синхронными стоянками юга Сибири, представленными в Кузнецкой впадине, на Енисее, Приангарье, Забайкалье. Отсюда следует, что Алтай в конце верхнего палеолита являлся частью унифицированной культуры Южной Сибири, отмеченной еще А.П. Окладниковым [1981].

Работа выполнена в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № 0329-2019-0001 «Заселение первобытным человеком Северной Азии: культурный и экологический контекст».

Список литературы Палеолитические комплексы сартанского времени Северо-Западного Алтая

- Болиховская Н.С., Деревянко А.П., Шуньков М.В., Маркин С.В., Соболев В.М. Палеогеографические особенности развития плейстоценовой растительности и климата Алтая и Восточного Предкавказья в эпоху обитания древнего человека // Проблемы палеогеографии и стратиграфии плейстоцена. – М.: Географ. фак. Мос. гос. ун-та, 2011. – С. 373–418.

- Деревянко А.П., Маркин С.В. Среда обитания и культура человека верхнего палеолита среднегорного пояса северо-западного Алтая (по результатам комплексного исследования пещеры Каминная) // Проблемы археологии и палеоэкологии Северной, Восточной и Центральной Азии. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – С. 398–400.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Анойкин А.А. Археологическая характеристика верхнепалеолитического комплекса Денисовой пещеры // Палеоэкология плейстоцена и культуры каменного века Северной Азии и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. – Т. 1. – С. 153–161.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Маркин С.В. Климатические и палеогеографические сценарии в неоплейстоцене Северо-Западного Алтая // Глобальные изменения климата и природной среды позднего кайнозоя в Сибири. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. – С. 249–322.

- Деревянко А.П., Шуньков М.В., Постнов А.В. К характеристике среднего этапа верхнего палеолита Алтая // Палеоэкология плейстоцена и культуры каменного века Северной Азии и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 1998. – Т. 1. – С. 174–184.

- Кинд Н.В. Геохронология позднего антропогена по изотопным данным. – М.: Наука, 1974. – 255 с.

- Колобова К.А. Приемы оформления каменных орудий в палеолитических индустриях Горного Алтая. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2006. – 135 с.

- Колобова К.А., Маркин С.В., Чабай В.П. Костяные ретушеры в среднепалеолитических комплексах Чагырской пещеры // Теория и практика археологических исследований. – 2016. – № 4 (16). – С. 35–39.

- Кривошапкин А.И., Колобова К.А., Шалагина А.В., Рудая Н.А. Характеристика верхней пачки отложений пещеры Страшной по материалам раскопок в 2015 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. – Т. 21. – С. 99–102.

- Кулик Н.А., Маркин С.В. К петрографической характеристике каменной индустрии пещеры Каминная (Горный Алтай) // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. – Новосибирск: Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2001. – С. 136–141.

- Маркин С.В. Заключительная стадия верхнего палеолита Алтая и культурное единство Южной Сибири и северных регионов Центральной Азии // Палеолитические культуры Забайкалья и Монголии (новые памятники, методы, гипотезы). – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2005. – С. 81–87.

- Маркин С.В., Антипов А.С. Пещера Искра – стоянка заключительной стадии верхнего палеолита Северо-западного Алтая // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2012. – Т. 11, вып. 5: Археология и этнография. – С. 81–93.

- Окладников А.П. Палеолит Центральной Азии. Мойлтын-Ам (Монголия). – Новосибирск: Наука, 1981. – 461 с.

- Павленок Г.Д. Методические подходы к изучению материалов заключительной стадии верхнего палеолита Алтая // Теория и практика археологических исследований. – 2018. – Вып. 4 (24). – С. 7–19.

- Природная среда и человек в палеолите Горного Алтая / А.П. Деревянко, М.В. Шуньков, А.К. Агаджанян, Г.Ф. Барышников, Е.М. Малаева, В.А. Ульянов, Н.А. Кулик, А.В. Постнов, А.А. Анойкин. – Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2003. – 448 с.

- Шалагина А.В., Боманн М., Колобова К.А., Кривошапкин А.И. Костяные иглы из верхнепалеолитических комплексов Страшной пещеры (Северо-Западный Алтай) // Теория и практика археологических исследований. – 2018. – № 1 (21). – С. 84–93.

- Шуньков М.В., Козликин М.Б. Каменная индустрия заключительной стадии верхнего палеолита из восточной галереи Денисовой пещеры // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Сер.: История, филология. – 2014. – Т. 13, вып. 3: Археология и этнография. – С. 180–188.

- Jacobs Z., Li Bo, Shunkov M.V., Kozlikin M.B., Bolikhovskaya N.S., Agadjanian A.K., Uliyanov V.A., Vasiliev S.K., O’Gorman K., Derevianko A.P., Roberts R.G. Timing of archaic hominin occupation of Denisova Cave in southern Siberia // Nature. – 2019. – Vol. 565. – P. 594–599. – URL: https://doi.org/10.1038/s41586-018-0843-2.

- Krivoshapkin A., Shalagina A., Baumann M., Shnaider S., Kolobova K. Between Denisovans and Neanderthals: Strashnaya Cave in the Altai Mountains // Antiquity. – 2018. – Vol. 92 (365). – P. 1–7.