Палеолитические комплексы Северного Приаралья с поверхностным залеганием артефактов (Арал-1, Арал-2)

Автор: Чеха Андрей Михайлович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

В публикации рассматриваются местонахождения, обнаруженные совместной российско-казахстанской экспедицией во время разведочных работ по исследованию территории северного побережья Аральского моря в Западном Казахстане в 1998 г. - Арал-1, Арал-2. На основании технико-типологического анализа и степени сохранности поверхности артефактов делается вывод о том, что данные пункты представляют собой смешанные комплексы, основные материалы которых, вероятно, относятся к ранней стадии верхнего палеолита. В то же время часть коллекций на основе морфологических признаков может быть отнесена к более ранним этапам палеолита.

Западный казахстан, северное приаралье, верхний палеолит, аридная зона, поверхностное залегание артефактов, дефляция

Короткий адрес: https://sciup.org/14737843

IDR: 14737843 | УДК: 902.01

Текст научной статьи Палеолитические комплексы Северного Приаралья с поверхностным залеганием артефактов (Арал-1, Арал-2)

Территория Казахстана представляет интересный в археологическом плане район. Здесь найдено и исследовано большое количество памятников, относящихся к различным этапам древнекаменного века. Преобладание аридных условий на территории Казахстана в плейстоцене затрудняло процесс активного осадконакопления, в результате чего подавляющая часть палеолитических памятников не имеет стратифицированного культурного слоя и артефакты на данных объектах залегают на поверхности. В аридной зоне палеолитические местонахождения дислоцируются в основном у различного типа водных источников, часть которых не функционирует в настоящее время, или вблизи выходов исходного сырья для изготовления артефактов. Сочетание первого и второго факторов способствовало тому, что древние популяции в течение длительного времени многократно посещали одно и то же место, и ценность таких местонахождений исключительно велика [Дере- вянко и др., 1998. С. 166]. Поэтому среди основных направлений изучения древнейших этапов заселения человеком территории Казахстана и Центральной Азии в целом, актуальным является исследование палеолитических памятников с поверхностным залеганием археологического материала. К таким памятникам относятся пункты сборов Арал-1 и Арал-2.

Палеолитическое местонахождение Арал-1 расположено в Северном Приаралье (координаты: 46° 37′ 34,9′′ с. ш., 60° 50′ 22,7′′ в. д.). Памятник обнаружен в Западном Казахстане, на северном побережье Аральского моря, в ходе разведочных работ совместной российско-казахстанской экспедиции в 1998 г. Местонахождение располагается на террасовидном уступе, являющимся восточным побережьем залива Бутакова. В качестве основного исходного сырья использовался песчаник светло-серого цвета, на выходах которого и располагается памятник [Деревянко и др., 1999. С. 46].

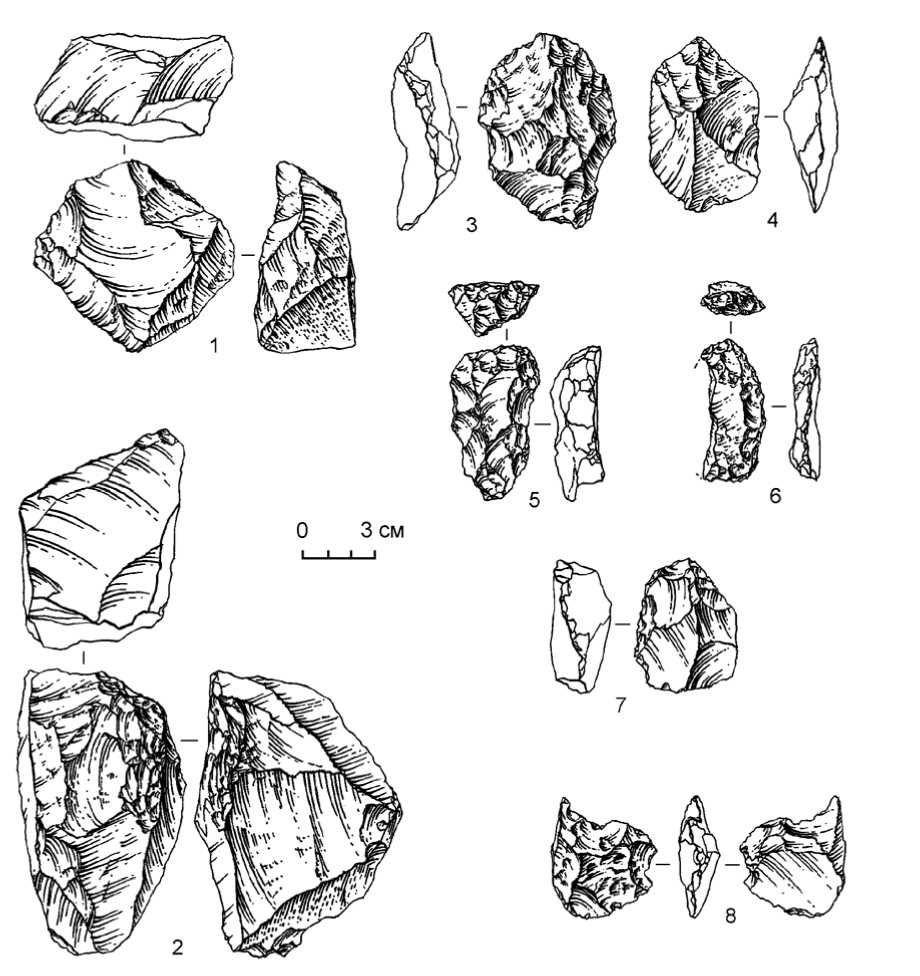

Коллекция, собранная в ходе разведки на пункте Арал-1, составляет 70 артефактов. Различия степени дефляции поверхности артефактов на данном памятнике незначительны, большинство артефактов можно отнести к слабодефлированным изделиям. Первичное расщепление представлено четырьмя нуклеусами, два из которых одноплощадочные, монофронтальные, продольные. Площадки обоих предметов подработаны несколькими сколами и имеют скошенность к контрфронту (рис. 1, 1 ). Третий нуклеус двухплощадочный со скалыванием перпендикулярно по оси одной плоскости, имеет подовальную в плане и подтреугольную в поперечном сечении форму. Последний нуклеус торцовый, одноплощадочный, монофронтальный, продольный, имеет треугольную в плане и продольном сечении форму (рис. 1, 2 ). Все нуклеусы направлены на получение отщепов.

Орудийный набор насчитывает 24 предмета, среди которых представлены разнообразные скребки, выемчатые формы, несколько скреблышек, скребло, шиповидное изделие и нож. Доля пластинчатых заготовок на данном памятнике незначительна. В данной коллекции представлено восемь скребков, большинство из которых на коротких и массивных отщепах. Все изделия однолезвийные. По расположению лезвия относительно оси заготовки их можно разделить на концевые, боковые и угловой (рис. 1, 3, 5, 7). Выемчатые орудия представлены двумя предметами, изготовленными на крупных обломках, и тремя предметами, изготовленными на средних отщепах. Все экземпляры имеют по одной выемке. У двух изделий выемка оформлена крупными фасетками крутой ретуши. У трех – полукрутой средней и мелкой ретушью (рис. 1, 8). Одно скребло простое выпуклое, изготовлено на крупной плитке удлиненной формы. Рабочий край подработан полукрутой мелко- и среднефасеточной ретушью. Два скреблышка из коллекции простые продольные выпуклые, изготовлены на мелких отщепах. Рабочие края изделий выполнены полукрутой мелкофасеточной ретушью (рис. 1, 6). Шиповидное орудие изготовлено на отщепе средней величины, имеет один шиповидный элемент, расположенный в дистальной части (рис. 1, 4). Нож с ретушированным обушком выполнен на крупном удлиненном отщепе. Лезвие не подвержено вторичной обработке. Противолежащий лезвию обушок выполнен крутой разнофасеточной ретушью.

Палеолитическое местонахождение Арал-2 (46° 40′ 42,9′′ с. ш., 60° 50′ 49,1′′ в. д.) расположено в Северном Приаралье, на восточном побережье залива Бутакова вблизи колодца Аккудук. Основным сырьем, из которого изготовлены артефакты, является светло-серый окварцованный песчаник, на выходах которого и располагается памятник.

Коллекция, собранная в ходе разведки на памятнике Арал-2, насчитывает 110 артефактов, большинство из которых можно отнести к слабодефлированным изделиям. Первичное расщепление представлено пятью нуклеусами. Три нуклеуса одноплощадочные монофронтальные продольные, направлены на получение пластин. Оба нуклеуса имеют подовальную в плане и треугольную в поперечном сечении форму. Четвертый нуклеус двуплощадочный, мо-нофронтальный, продольный, встречного скалывания, направлен на получение пластин. Пятый нуклеус изготовлен на крупном отщепе, подовальной в плане формы и треугольный в поперечном сечении, направлен на получение отщепов.

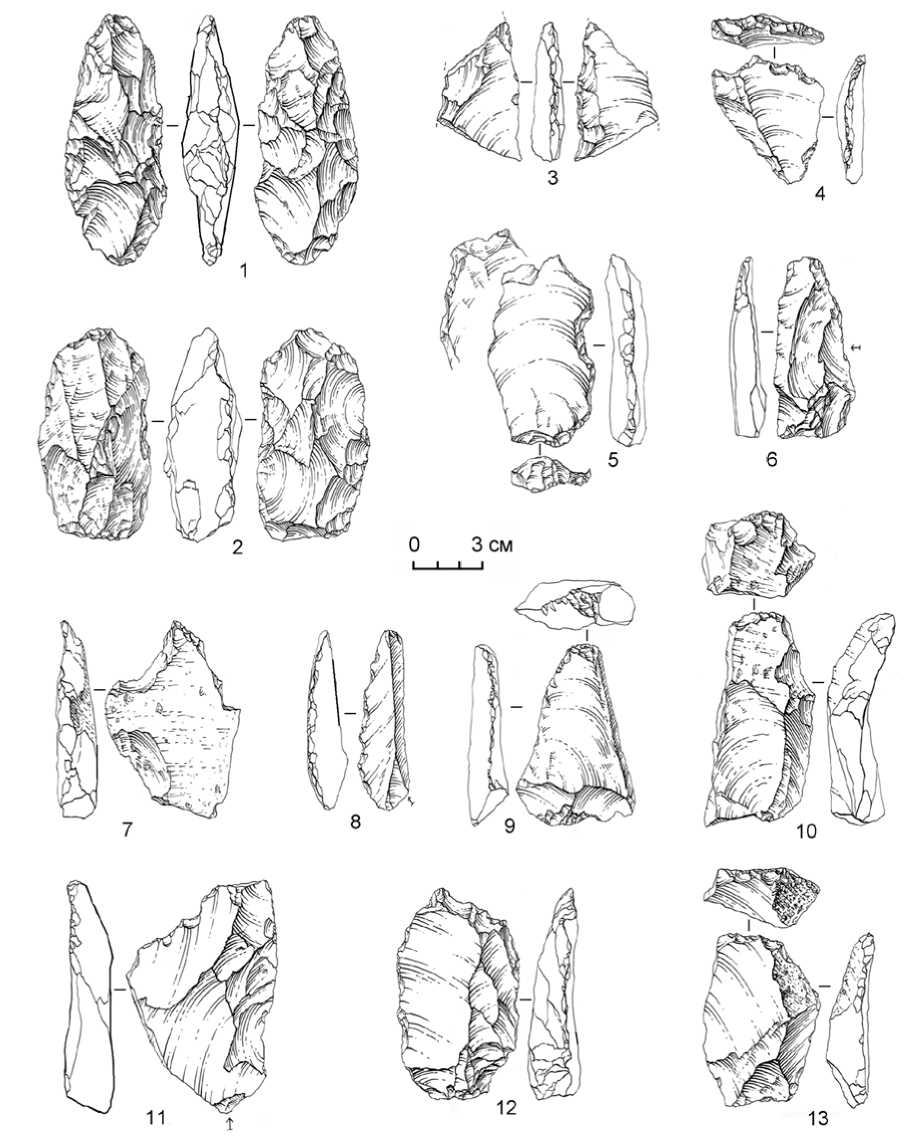

В орудийном наборе присутствуют 40 предметов, куда входят бифасиальные изделия различной степени сохранности и оформления, зубчатые, выемчатые и шиповидные формы, ножи, скребки, скребла и комбинированные орудия. Среди бифасов имеется три изделия начальной стадии оформления, среди которых один изготовлен на крупном пластинчатом отщепе с поврежденной ударной площадкой. С дорсальной стороны предмет оформлен центростремительно направленными сколами различной величины. Вентральная часть наполовину обработана несколькими крупными сколами, остальная ее половина покрыта желвачной коркой. Другой бифас изготовлен на крупном отщепе. Ретушь покрывает не всю поверхность изделия, а лишь часть, оставляя значительный необработанный участок, покрытый желвачной коркой. Края оформлены крупными сколами, направленными к центру. Вентральная сторона подготовлена несколькими единичными крупными негативами сколов, но по большей части полностью не обработана. Третье изделие изготовлено на крупном

Рис. 1. Каменный инвентарь пункта Арал-1:

1-2 - нуклеусы; 3 , 5 , 7 - скребки; 4 - шиповидное изделие; 6 - скреблышко; 8 - выемчатое изделие

отщепе. Дорсальная сторона оформлена несколькими крупными центростремительно направленными сколами. Вентральная плоскость подготовлена крупными и средними сколами, направленными от краев к центру (рис. 2, 2). В коллекции присутствует один бифас заключительной стадии оформления (рис. 2, 1). Данный экземпляр целый, крупный удлиненной миндалевидной в плане формы и линзовидный в сечении. Сколы оформления наносились от кра ев к центру. Боковые лезвия орудия извилистые в плане и профиле.

Зубчатые изделия изготовлены на крупных отщепах. У двух предметов рабочая область оформлена с дорсальной стороны на углу заготовки. У третьего предмета рабочий край, расположенный в дистальной части, подработан попеременно крутой и полукрутой ретушью (рис. 2, 11). Шиповидные изделия изготовлены на крупных отщепах (рис. 2, 7, 12). Оба орудия имеют по одному шиповидному элементу. Оформление шипа производилось дорсальной, крутой и полукрутой разнофасеточной чешуйчатой ретушью. У одного орудия с вентральной стороны оформление шипа отсутствует, у другого - дорсальная поверхность практически полностью покрыта желвачной коркой, а с вентральной части шип оформлен одним крупным сколом, в связи с чем немного изогнут.

Рис. 2. Каменный инвентарь пункта Арал-2:

1-2 - бифасы; 3 , 6, 8-9 - ножи; 4-5 - выемчатые изделия; 7, 12 - шиповидные изделия; 10 - скребок; 11 - зубчатое изделие; 13 - скребло

В коллекции присутствуют пять ножевидных изделий крупных размеров, среди которых три изготовлены на отщепах, два – на обломках (рис. 2, 3 , 6 , 8–9 ). У двух изделий обушок покрыт естественной коркой, у двух – поврежден, у последнего – гладкий. На лезвиях двух предметов наблюдаются единичные негативы мелких фасеток. Лезвие третьего ножа с дорсальной стороны оформлено несколькими крупными сколами и подработано негативами мелких фасеток. У четвертого изделия рабочий край с дорсальной стороны оформлен практически регулярной ретушью, которая образована мелкими и средними приостряющими фасетками. Единичные фасетки ретуши отмечены также на вентрале. Рабочий край пятого изделия подготовлен многорядной краевой чешуйчатой разнофасеточной параллельной ретушью.

Выемчатые орудия представлены 15 экземплярами (рис. 2, 4–5 ) . Семь изделий крупных размеров, шесть из которых изготовлены на отщепах, один на желваке; восемь изделий средних размеров, среди которых один экземпляр изготовлен на обломке, остальные семь – на отщепах. Все предметы имеют по одной выемке. У четырех орудий выемка расположена в проксимальной части дорсальной стороны; у пятого выемка оформлена в медиальной части дорсальной стороны; у шести предметов выемка находится в дистальной части дорсальной стороны. Расположение выемки последних четырех изделий отмечено на вентральной стороне в проксимальной (1 экз.), медиальной (2 экз.) и дистальной (1 экз.) частях. У изделий средней величины выемка оформлена крутыми и полукрутыми средними и мелкими фасетками ретуши. У крупных предметов первоначально производились один или несколько крупных сколов, которые затем подрабатывались крутыми и полукрутыми фасетками ретуши.

В коллекции имеется четыре скребка. Три изделия изготовлены на крупных отще-пах, один – на крупном обломке. Первый скребок является концевым на удлиненном отщепе (рис. 2, 10). Его лезвие расположено на дорсальной стороне симметрично относительно оси отщепа. Второй скребок угловой, с рабочим краем на углу дорсальной стороны заготовки. У третьего изделия рабочая область расположена на вентральной стороне продольного края отщепа. Послед- ний скребок концевой, где лезвие расположено с вентральной стороны заготовки.

В коллекции насчитывается девять скребел, основная масса которых преобладает на крупных продольных и поперечных отще-пах (рис. 2, 13 ). По расположению лезвия относительно оси заготовки они делятся на однолезвийные концевые, однолезвийные простые дорсальные, однолезвийные простые вентральные и двухлезвийные (в одном случае лезвия сходятся у дистального конца изделия). Два экземпляра технических сколов выполнены на крупных отще-пах, с сохранившимися ударной площадкой и ударным бугорком. Один из предметов является сколом удаления фронта скалывания, другой – продольно-краевым сколом.

Комбинированные орудия представлены двумя экземплярами. Первое орудие изготовлено на крупном удлиненном отщепе. Комбинация рабочих элементов состоит из выемки и двух лезвий. Выемка расположена в дистальной части дорсальной стороны. Образована одним крупным сколом и подработана несколькими единичными мелкими фасетками ретуши. Одно лезвие приурочено к продольному краю дорсальной стороны, образовано крутыми крупными, средними и мелкими фасетками ретуши. Другое лезвие расположено на противоположном продольном крае с вентральной стороны. Оно также подработано крутыми крупными, средними и мелкими фасетками ретуши. Второе орудие изготовлено на крупном обломке. Комбинация рабочих элементов состоит из выемки и скребкового лезвия. Выемка расположена в медиальной части дорсальной стороны. Образована одним крупным сколом и подработана единичными мелкими приостряющими фасетками ретуши. Лезвие скребка находится в дистальной части с вентральной стороны и подготовлено однорядной, краевой, чешуйчатой, разнофасеточной приостряющей ретушью.

В коллекции имеются также 49 отщепов крупных и средних размеров и 10 обломков, среди которых восемь экземпляров крупного и два экземпляра среднего размеров.

В связи с тем что в аридной зоне палеолитические местонахождения не перекрыты рыхлыми отложениями, основными источниками информации остаются коллекции каменного инвентаря. Для разделения материалов смешанных комплексов поверхност- ного залегания наиболее действенным оказывается корреляция нескольких показательных признаков. Во-первых, распределение коллекции по исходному сырью; во-вторых, учет сохранности поверхности [Деревянко и др., 1998. С. 168–169].

За время работы археологических экспедиций в аридной зоне, удалось выявить наличие четырех комплексов – сильнодеф-лированные, среднедефлированные, слабо-дефлированные и недефлированные. Они различаются как по степени дефляции поверхности артефактов, так и по техникотипологическим характеристикам [Деревянко и др., 2003. С. 119]. Материалы сильно-дефлированных комплексов, по довольно архаичному облику, можно датировать в рамках конца раннего – начала среднего палеолита [Там же. С. 52]. К среднему палеолиту отнесены материалы среднедефли-рованных комплексов. В их индустрии отмечено значительное изменение системы первичного расщепления в сторону качественно более высокого технологического уровня за счет широкого использования техники леваллуа [Там же. С. 119].

Индустрия слабодефлированных комплексов, сочетающая в технико-типологическом облике инвентаря леваллуа-мустьер-ские и верхнепалеолитические черты, соотносится с начальной стадией верхнего палеолита и отражает последовательное развитие верхнепалеолитической культуры из местного среднего палеолита, представленного леваллуазской линией развития. Изменения затрагивают как первичное расщепление, в системе которого появляются призматические и торцовые ядрища, так и орудийный набор, где достаточно широко представлены изделия верхнепалеолитического облика. Несмотря на определенные изменения в технике первичного расщепления, сохраняется традиция использования отщепов в качестве основ орудийных форм при незначительном участии пластин. Материалы недефлированного комплекса характеризуют заключительную стадию верхнего палеолита [Там же. С. 120].

Следует отметить, что по морфологическим признакам и характеру оформления у изделий местонахождений Арал-1 и Арал-2 прослеживается определенное сходство с материалами Мугоджарских комплексов [Деревянко и др., 2001], Кызылтау в Казахстане [Деревянко и др., 2003] и с комплек- сами Кремневой Долины в Монголии, где в слабодефлированных группах самым представительным типом нуклеусов являются одноплощадочные монофронтальные с продольной ориентацией сколов. Отличительной особенностью орудийного набора сла-бодефлированного комплекса Кремневой Долины является присутствие большого количества верхнепалеолитических орудий. В первую очередь это связано со значительной ролью разнообразных скребел и скребков [Деревянко и др., 2002. С. 70–72].

В целом для орудийного набора пунктов Арал-1 и Арал-2, как и для Кремневой Долины, характерно сочетание мустьерских и верхнепалеолитических типов изделий, при этом последние начинают играть значительную роль.

Таким образом, основываясь на техникотипологическом анализе и степени сохранности поверхности артефактов исследуемых местонахождений, можно сделать вывод о том, что большая часть слабодефлирован-ных изделий рассматриваемых материалов, сочетающая мустьерские и верхнепалеолитические черты, соотносится с начальной стадией верхнего палеолита. Об этом свидетельствует как первичное расщепление, представленное торцовым ядрищем, так и орудийный набор, где достаточно широко представлены изделия верхнепалеолитического облика. В то же время не стоит исключать возможности отнесения некоторых изделий к более раннему времени.

PALEOLITHIC COMPLEXES OF THE NORTHERN ARAL SEA, OCCURRENCE OF ARTIFACTS AT THE SURFACE (ARAL-1, ARAL-2)