Палеолитические находки у с. Хадаги (Республика Дагестан)

Автор: Амирханов Х.А., Таймазов А.И.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Каменный век

Статья в выпуске: 249-1, 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье публикуются новые палеолитические материалы из местонахождения Хатаги (Южный Дагестан), которые, несмотря на свою фрагментарность,интересны с точки зрения сочетания в них среднепалеолитической техники первичного раскалывания с верхнепалеолитической техникой вторичной обработки и наличия сформировавшегося верхнепалеолитического типа орудия - ножа типа шательперрон. Как представляется, в этом можно усматривать очередное проявление того, что в палеолитической индустрии технология консервативнее формообразования и данный конкретный случай можно интерпретировать как иллюстрацию процесса перехода от среднего к верхнему палеолиту на Северо-Восточном Кавказе.

Местонахождение хадаги, нож типа шательперрон, северовосточный кавказ, средний - верхний палеолит

Короткий адрес: https://sciup.org/143163989

IDR: 143163989

Текст научной статьи Палеолитические находки у с. Хадаги (Республика Дагестан)

В 2014 г. любителем древностей из с. Хадаги Кайтагского района Республики Дагестан Майсуровым Набиюллой одному из авторов данной заметки, Х. А. Амирханову, были переданы несколько кремневых изделий. Среди них имелись целые пластины, отщепы и одно примечательное во многих отношениях орудие – нож с акцентированием рабочей и аккомодационной частей с использованием для этого разнотипной ретуши (рис. 2, 3 ). В июне 2017 г. авторами была предпринята поездка к месту обнаружения указанных находок. Цель состояла в предварительном осмотре интересующей местности, ознакомлении с геолого-геоморфологической ситуацией, а также в выяснении пространственной и стратиграфической позиции находок, о которых идет речь.

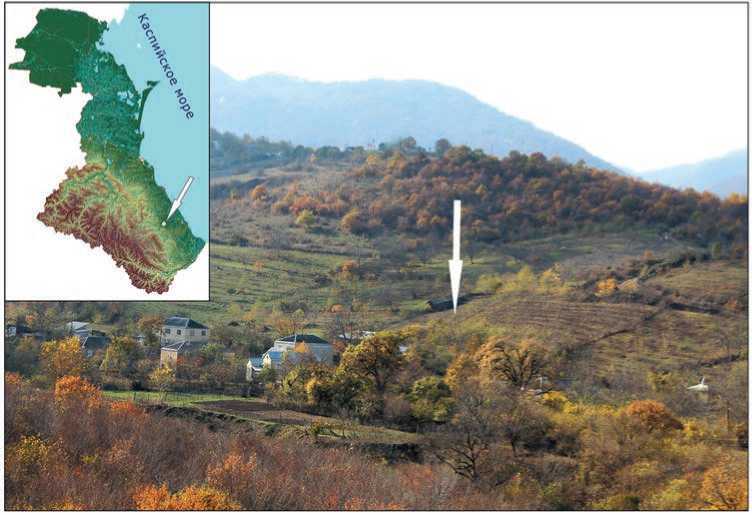

Село Хадаги расположено в низких предгорьях хребта Кара-сырт, примерно в 28 км к западу от побережья Каспийского моря (рис. 1). Геоморфологически описываемый участок представляет собой концевой отрезок древнего мысо-видного выступа в долину реки Жерегула (приток р. Дарвагчай). Проведенный осмотр показывает, что кремневые изделия обнаруживаются у северо-западной окраины села на современной поверхности склона указанного мыса. Последний является при этом левым бортом долины реки Жерегула. Высота места сосредоточения кремней над урезом реки Жерегула примерно 70–80 м. Кремни

Расположение местонахождения Хадаги на карте и общий вид места обнаружения находок (показано стрелкой)

отмечаются в слое современной распахиваемой почвы, а также в стенках и на дне промоин, которые внедряются в желтовато-коричневый суглинок. Хотя на предметах нет явных следов окатанности, по характеру их залегания можно предполагать, что они все же переотложены относительно места своего первоначального залегания. Если это верно, то они должны были изначально залегать в слое суглинков в краевой части более или менее выположенной поверхности отмеченного выше мыса. Разрушение этой присклоновой части мыса, открытой к долине реки, должно было привести к реэкспонированию содержавшихся в них кремней.

Обнаруживаемый археологический материал сильно рассеян по площади. Судя по полученной информации и собственным наблюдениям, о какой-то плотности залегания артефактов говорить не приходится. Такую малочисленность находок можно было бы объяснить тафономической ущербностью данного археологического пункта. Однако нужно помнить, что стоянки типа кратковременных охотничьих лагерей с весьма немногочисленным инвентарем зафиксированы в предгорных районах Дагестана в условиях, когда материал залегает in situ в безукоризненном геологическом контексте ( Анойкин и др. , 2014; Рыбалко и др. , 2014; Кандыба, Рыбалко , 2015). Таким образом, обнаружение в описываемом нами пункте археологического материала в геологическом контексте нельзя исключить, хотя имевшийся поблизости участок с залеганием материала in situ , скорее всего, был разрушен в результате эрозии борта долины.

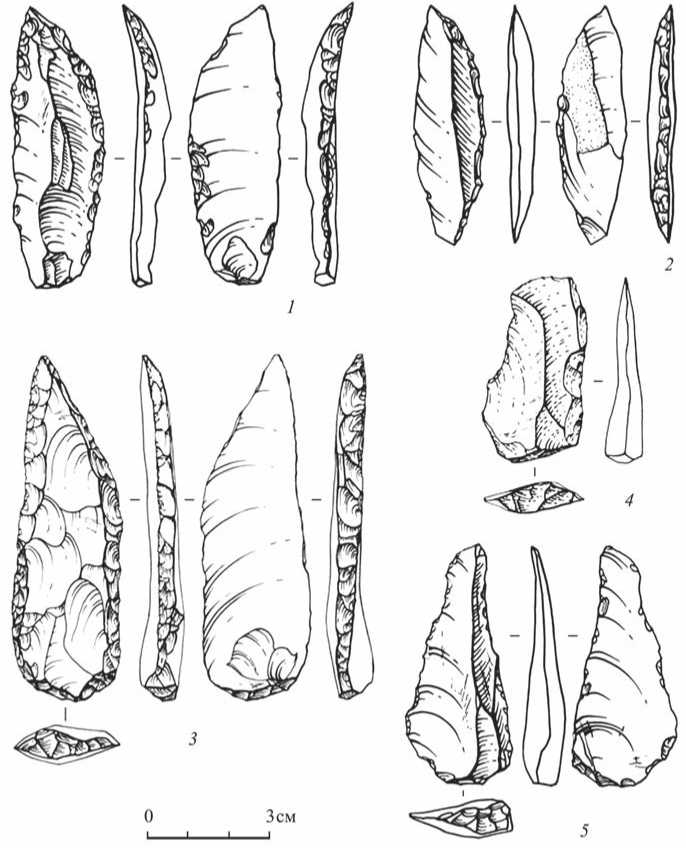

Рис. 2. Местонахождение Хадаги. Кремневые изделия

1–3 – ножи с ретушированным обушком; 4, 5 – пластинчатые отщепы

Итак, рассматриваемая коллекция предметов состоит из 9 кремневых изделий. Сырьем для них служит серый кремень, распространенный в Дагестане и происходящий из меловых известняков. Один пластинчатый отщеп с фасети-рованной ударной площадкой (рис. 2, 4 ) представляет собой пример использования окремнелого известняка.

Если отвлечься от наличия или отсутствия вторичной обработки, то в рассматриваемую группу артефактов входят 4 пластины, 2 пластинчатых отщепа и 3 отщепа. Ударная площадка сохранилась у 7 изделий. В четырех случаях она фасетированная, в трех – гладкая. Из четырех пластин ударные площадки сохранились у трех: из них две фасетированные, одна – гладкая. У обоих пластинчатых отщепов площадка также фасетированная.

Во вторичной обработке можно видеть использование краевой ретуши трех разновидностей – пологой («заостряющая»), крутой и вертикальной («притуп-ливающая»). Первая использована для заострения (не исключено – подживле-ния) кромки лезвия ножа с ретушированным обушком (рис. 2, 3 ). Две остальные применены для оформления аккомодационных, обушковых частей орудий. Касаясь вторичной обработки, нельзя не вспомнить, что появление в индустрии стандартизованных пластин и вторичной обработки в виде крутой краевой ретуши было в свое время положено Г. Кларком в основу выделения стадии Mode 4 (т. е. верхнего палеолита) его периодизационной схемы, основанной на смене технологических методов в каменном веке ( Clark , 1969).

В отношении орудийного состава в рассматриваемом материале имеется три типологически завершенных изделия с вторичной обработкой: скребок на обломке отщепа и два отщепа с краевой ретушью, не формирующей сколько-нибудь выраженные элементы орудия. Первые из перечисленных предметов представляются нам весьма примечательными для рассуждений об общем культурно-хронологическом облике индустрии, которую фрагментарно, но по своей технико-типологической сути адекватно представляет материал, имеющийся в нашем распоряжении.

Прежде всего, заготовками для рассматриваемых трех орудий послужили пластины. У двух из них сохранились ударные площадки и полные исходные размеры заготовок. Обе заготовки можно отнести к крупным пластинам. Размеры одной из них составляют 7,8 х 2,5 х 1 см (рис. 2, 3 ); второй - 6,8 х 2,8 х 0,8 см (рис. 2, 1 ). Ударная площадка у крупной пластины тщательно фасетирована. Негативы на спинке предмета – мелкие, разнонаправленные. Они не указывают на наличие технологически упорядоченного скалывания заготовок с нуклеуса, прежде чем с него была получена данная заготовка.

Особенностью заготовки второго орудия является то, что она имеет плоскую узкую ударную площадку и несет на спинке негативы двух предыдущих пластинчатых снятий на всю длину нуклеуса. Это свидетельствует о регулярном пластинчатом раскалывании нуклеуса, от которого происходит данная заготовка. Подправка кромки ударной площадки в виде «отступания», предшествовавшая скалыванию данной пластины, свидетельствует о владении мастером довольно продвинутой техникой регулируемого пластинчатого скалывания. Этот прием отмечается обычно на призматических (с замкнутым и незамкнутым контуром скалывания) и близких к ним формах нуклеусов.

К описанным выше двум предметам типологически примыкает еще одно изделие с обломанной ударной площадкой (рис. 2, 2 ). Оно повторяет по основным характеристикам предыдущее, отличаясь от него лишь наличием изначального природного изъяна сырья, который пришелся на часть брюшка предмета. Несколько меньше и размеры данной заготовки: 5,4 х 2,7 х 0,7 см.

Типологически все три описанных предмета относятся к категории ножей с ретушированным обушком. Когда нож изготовлен на крупной пластине и имеет дугообразный ретушированный обушок у одного из концов заготовки, то он в той или иной степени неизбежно будет повторять форму ножа типа шательперрон (Bordes et al., 2011). В нашем случае в наибольшей степени этому отвечает предмет, изображенный на рис. 2, 1. У него на дистальном конце крутой краевой ретушью оформлен дугообразный обушок. Второй край не ретуширован, на нем отмечаются лишь очень короткие участки со случайными и нерегулярными по размерам фасетками, которые могут представлять собой механические повреждения, возникшие в результате переотложения предмета.

У изделия меньшего размера (рис. 2, 2 ) дугообразный обушок обработан крутой, близкой к вертикальной, регулярной ретушью, захватывающей весь край заготовки. Второй край не имеет никаких признаков обработки. Здесь нет также следов механических повреждений.

Очень интересен третий, самый крупный, предмет описываемой группы изделий (рис. 2, 3 ). Одной из его особенностей является то, что здесь ретушью четко выделены две разнофункциональные части орудия – рабочая и аккомодационная. Рабочая часть приурочена к дистальной части орудия, занимая половину длины заготовки. Она обработана крупной краевой пологой («заостряющей») ретушью. Резко отличается характер обработки края остальной части изделия. Отделка последней по всей окружности исходной заготовки, за исключением указанного выше участка, приходящегося на рабочую часть, и фасетирован-ной поверхности ударной площадки, оформлена крупной вертикальной односторонней («притупливающей») краевой ретушью. То, что подобным образом ретуширован не только обушок, но обработана и вся нижняя половина орудия (охватывая оба края), наводит на мысль о том, что использование данного изделия предполагало его закрепление в какой-то рукояти.

Остальные предметы этой немногочисленной коллекции в виде отдельных отщепов с незначительными участками ретуши и одно изделие, которое типологически относится к ножам с естественной спинкой, не добавляют ничего существенного в технико-типологические характеристики и культурно-хронологические обобщения рассмотренного материала.

Обобщая приведенное выше описание, можно отметить, что совокупность находок местонахождения Хадаги представляет собой остатки разрушенной стоянки палеолитического времени. Для определения того, к какому именно отрезку палеолита относится этот материал, существенными представляются следующие заключения.

-

1. Наиболее значимым для культурно-хронологической оценки данного материала является сочетание в нем архаичной первичной обработки камня, в которой ведущее место занимает прием фасетирования ударных площадок, с типично верхнепалеолитической разновидностью вторичной обработки в виде крутой и вертикальной краевой ретуши. Существенно, что это сочетание наблюдается на одних и тех же орудиях, причем на таких, которые типологически в наибольшей степени характерны для раннего верхнего палеолита, например начальной стадии шательперрона ( Bordes et al. , 2011). Правда, получение пластин там не предполагает использования приема фасетирования.

-

2. По совокупности технико-типологических характеристик инвентарь местонахождения Хадаги обнаруживает максимальную близость к палеолитическим

-

3. Постановка проблемы выделения пластов культуры, определяемых как переходные от среднего к верхнему палеолиту, а также относящихся к начальному и раннему верхнему палеолиту, для Северо-Восточного Кавказа в настоящее время не обеспечена необходимыми материалами.

-

4. Для территории Северо-Восточного Кавказа отсутствует возможность сравнивать между собой материалы различных стадий верхнего палеолита, и это создает дополнительную трудность в определении технико-типологических особенностей каменной индустрии, относящейся к начальной поре указанной эпохи. Но одно проявляется достаточно отчетливо – в протекании культурного процесса в восточной и западной частях Кавказа существуют принципиальные различия. Если не на всей территории Восточного Кавказа, то (судя по датировкам тинитских стоянок), по крайней мере, на Северо-Восточном Кавказе ( Аной-кин, Борисов , 2013; 2014; 2015; Деревянко, Анойкин и др. , 2007; Деревянко, Зенин и др. , 2007; Деревянко и др. , 2012) не отмечается нарушение преемственности в развитии культуры на позднем этапе среднего палеолита. Что же касается Западного Кавказа, то здесь происходит разрыв этой непрерывности, угасание культуры среднего палеолита и смена неандертальского населения анатомически современным типом сапиенса, который и являлся носителем проникшей на эту территорию новой, верхнепалеолитической, культуры ( Margherita et al. , 2017; Bar-Yosef et al. , 2006; 2011; Belfer-Cohen, Goring-Moris , 2012; Meshveliani et al. , 2004; Pleurdeau et al. , 2016; Shidrang , 2013).

-

5. Отмеченное выше, конечно, не означает, что процесс становления верхнего палеолита не затронул Восточный Кавказ. Речь, по всей видимости, может идти о проявлении здесь региональной специфики протекания этого процесса, как это отмечается в различных регионах Евразии. Как бы то ни было, имеющиеся данные ведут нас к выводу, что смена среднего палеолита верхним на СевероВосточном Кавказе проходила по модели, отличающейся от той, что имела место на Западном Кавказе. Известно, что, по крайней мере, на протяжении значительной части среднего палеолита развитие культуры на Северо-Восточном и Северо-Западном Кавказе шло различными путями ( Амирханов , 2015) и испытывало влияние культурных импульсов, имеющих совершенно разные истоки и направления воздействия. На протяжении всего рассматриваемого времени Северо-Восточный Кавказ не входил в единое пространство Центральной и Восточной Европы (включая Крым и Северо-Западный Кавказ), где имела место определенная культурная нивелировка, ярко окрашенная колоритом восточного микока. Скорее всего, эти различия в культурной географии имели свое продолжение и на отрезке палеолита, следующем непосредственно за средним палеолитом.

материалам предгорий Южного Дагестана, которые не имеют пока четких культурных атрибуций, но датируются по калиброванным радиоуглеродным датам в диапазоне примерно 47–37 тыс. л. н.

Список литературы Палеолитические находки у с. Хадаги (Республика Дагестан)

- Амирханов Х. А., 2015. Обзор исследований и состояние изученности среднего палеолита на Северо-Восточном Кавказе//Следы в истории. К 75-летию В. Е. Щелинского. СПб.: ИИМК РАН. С. 61-69.

- Анойкин А. А., Борисов М. А., 2013. Исследования многослойной палеолитической стоянки Тинит-1 (Южный Дагестан) в 2013 году//ПАЭАССТ. Т. XIX. С. 9-13.

- Анойкин А. А., Борисов М. А., 2014. Каменная индустрия рубежа среднего-верхнего палеолита местонахождения Рубас-1 (Приморский Дагестан): новые данные//ПАЭАССТ. Т. XX. С. 11-14.

- Анойкин А. А., Борисов М. А., 2015. Каменная индустрия верхнего комплекса артефактов местонахождения Рубас-1 (по материалам раскопок 2015 г.)//ПАЭАССТ. Т. XXI. С. 15-18.

- Анойкин А. А., Борисов М. А., Рыбалко А. Г., Славинский В. С., 2014. Индустрии рубежа среднего-верхнего палеолита в Приморском Дагестане (по материалам раскопок стоянки Тинит-1 в 2011-2013 гг.)//Гуманитарные науки в Сибири. № 2. С. 9-14.

- Деревянко А. П., Анойкин А. А., Славинский В. С., Борисов М. А., Кулик Н. А., 2007. Тинит 1 -новая многослойная палеолитическая стоянка в долине р. Рубас//ПАЭАССТ. Т. XIII. С. 72-77.

- Деревянко А. П., Зенин В. Н., Лещинский С. В., Кулик Н. А., Зенин И. В., 2007. Исследования раннего палеолита в Южном Дагестане//ПАЭАССТ. Т. XIII. С. 78-79.

- Деревянко А. П., Амирханов Х. А., Зенин В. Н., Анойкин А. А., Рыбалко А. Г., 2012. Проблемы палеолита Дагестана/Отв. ред. М. В. Шуньков. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 292 с.

- Кандыба А. В., Рыбалко А. Г., 2015. Новые данные о среднем палеолите юго-восточного Дагестана (по материалам памятника Дарвагчай-залив-1//Известия Алтайского государственного университета. Т. 12. № 4 (88). С. 77-81.

- Рыбалко А. Г., Кандыба А. В., Анойкин А. А., 2014. Средний палеолит бассейна реки Дарвагчай (Приморский Дагестан)//Вестник Дагестанского научного центра РАН. № 54. С. 59-66.

- Bar-Yosef O., Belfer-Cohen A., Adler D. S., 2006. The implication of the Middle-Upper Paleolithic boundary in the Caucasus to Eurasian prehistory//Anthropologie. Vol. 44. Iss. 1. P. 49-60.

- Bar-Yosef O., Belfer-Cohen A., Meshveliani T., Jakeli N., Bar-Oz G., Baretto E., Goldberg P., Kvavadze E., Matskevich Z., 2011. Dzudzuana an upper palaeolithic cave site in the Caucasus foothills (Georgia)//Antiquity. Vol. 85. Iss. 328. P. 331-349.

- Belfer-Cohen A., Goring-Moris A. N., 2012. The earlier Upper Palaeolithic: a View from The Sothern Levant//L'Aurignacien de la grotte Yafteh et son context (fouilles 2005-2008)/Eds: M. Otte, S. Shindrang, D. Flas. Liege: ERAUL. P. 127-136. (ERAUL; 132.)

- Bordes J.-G., Bachellerie1 F., Le Brun-Ricalens F., Michel A., 2011. Towards a new «transition»: new data concerning the lithic industries from the beginning of the Upper Paleolithic in Southwestern France//Characteristic Features of the Middle to Upper Paleolithic Transition in Eurasia: Proceedings of the International Symposium (July 4-10, 2011, Denisova Cave, Altai). Novosibirsk: Institute of Archaeology and Ethnography of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. P. 10-23.

- Clark G., 1969. World Prehistory: a New Synthesis. Cambridge: Cambridge University press. 331 p.

- Margherita C., Oxilia G., Barbi V., Panetta D., Hublin J.-J., Lordkipanidze D., Meshveliani T., Jakeli N., Matskevich Z., Bar-Yosef O., Belfer-Cohen A., Pinhasi R., Benazzi S., 2017. Morphological description and morphometric analyses of the Upper Palaeolithic human remains from Dzudzuana and Satsurblia caves, western Georgia//Journal of Human Evolution. Vol. 113. P. 83-90.

- Meshveliani T., Bar-Yosef O., Belfer-Cohen A., 2004. The Upper Paleolithic of Western Georgia//The Early Upper Palaeolithic beyond Western Europe. Berkeley: University of California Press. P. 129-143.

- Pleurdeau D., Moncel M.-H., Pinhasi R., Yeshurun R., Higham T., Agapishvili T., Bokeria M., Muskhelishvili A., Le Bourdonnec F-X., Nomade S., Poupeau G., Bocherens H., Frouin M., Genty D., Pierre M., Pons-Branchu E., Lordkipanidze D., Tushabramishvili N., 2016. Bondi cave and the Middle-Upper Palaeolothic transition in western Georgia (south Caucasus)//Quaternary Science Reviews. Vol. 146. Р. 77-98.

- Shidrang S., 2013. Middle East Middle to Upper Paleolithic Transitional Industries//Encyclopedia of Global Archaeology. New York: Springer. P. 4894-4907.