Палеолитический комплекс местонахождения Миенгхо и его место в культуре Нгуом

Автор: Кандыба А.В.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 3 т.24, 2025 года.

Бесплатный доступ

Представлена история исследования и результаты технико-типологического анализа каменной индустрии скального навеса Миенгхо, принадлежащего палеолитической культуре нгуом Северного Вьетнама. Целью является характеристика каменной индустрии опорного памятника Миенгхо и корреляция данного комплекса с подобными палеолитическими комплексами сопредельных территорий. Установлено, что техника первичного расщепления соответствует типичным галечным комплексам Юго-Восточной Азии, но специфика оформления основной части орудийного набора на отщепах среднего и мелкого размера существенно отличает культуру нгуом от последующих и обусловлена не сырьевой базой. Большое количество скребков и проколок свидетельствуют о специфической функциональной направленности деятельности древнего населения долины р. Тханся, места расположения скальных навесов Миенгхо и Нгуом. Возникновение данной культуры, возможно, связано с миграцией новой человеческой популяции из Южного Китая, на территории которого обнаружены подобные археологические памятники.

Юго-восточная азия, северный вьетнам, скальный навес миенгхо, поздний палеолит, культура нгуом, отщеповая индустрия

Короткий адрес: https://sciup.org/147247959

IDR: 147247959 | УДК: 902/904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2025-24-3-46-52

Текст научной статьи Палеолитический комплекс местонахождения Миенгхо и его место в культуре Нгуом

,

,

Северный Вьетнам является местом, где на протяжении ХХ в. было выделено несколько палеолитических культур, имеющих разную степень выразительности в географическом и хронологическом распространении. В провинции Хоабинь [Colani, 1927; 1929], название которой стало эпонимом для новой культуры, французской исследовательницей Мадлен Ко-лани был обнаружен целый комплекс пещерных памятников с уникальным археологическим материалом. Это позволило впоследствии установить существование и распространение данного культурного феномена периода позднего плейстоцена и раннего голоцена на большей части территории Юго-Восточной Азии, в то время как археологические комплексы шонви, обнаруженные вьетнамскими археологами в 1960–1970-х гг. [Ha, 1971; Ha, Nguyen, 1978; Нгуен, 1982], хоть и многочисленны (около 150 стоянок), но локализованы только на территории Северного Вьетнама.

Особняком в этом списке стоит относительно малочисленная культура нгуом (Nguomian) [Ha, 1985], специфика которой заключается в преобладании в технико-типологическом комплексе орудий, оформленных на отщепах. Эту индустрию хронологически относят ко второй половине верхнего плейстоцена как предшествующую ранее выделенным культурам шонви и хоабинь [Нгуен, 1982]. На территории Северного Вьетнама ей принадлежат такие пещерные памятники, как Нгуом (Ngườm), Миенгхо (Miệng Hổ), Накху (Na Khu), Лангнак (Lạng Năc), Болам (Bó Làm), Дой (Dơi), Накоок (Na Coóc) и Нанонг (Nà Nồng) [Ha, 1988]. Российскому палеолитоведению были известны только первые два археологических объекта, и некоторые авторы ошибочно причисляют к этой группе местонахождение Нуонг (Nuong) [Ани-сюткин, Тимофеев, 2006]. Несмотря на то что опорный памятник данной культуры, скальный навес Нгуом, был открыт в 1981 г. [Ha, 1985], обнаружение особенного археологического материала, отличного от культур хоабинь и шонви, произошло гораздо раньше, и связано это в первую очередь с материалами грота Миенгхо. В российских публикациях информация о каменном инвентаре данного памятника очень отрывочна. Краткая характеристика данного памятника была дана советским археологом П. И. Борисковским, который, ознакомившись с археологическими материалами грота Миэнгхо в 1976 г., сделал вывод о среднепалеолитическом облике каменного инвентаря и сравнил его с индийскими материалами, относящимися к культуре «невазий» [Борисковский, 1977]. Позднее в русле этого определения авторами монографии «Палеолитоведение: введение и основы» вводится понятие «культура среднего палеолита миэнг» на территории Юго-Восточной Азии [Деревянко и др., 1994]. О принадлежности каменного инвентаря грота Миенгхо к палеолитической «отщеповой индустрии» Вьетнама упоминают Н. К. Анисюткин и В. И. Тимофеев [2006]. В отечественной археологии отсутствует четкое представление о характере каменной индустрии этого памятника. Целью данного исследования является введение в отечественную историографию сведений об открытии и изучении вьетнамскими археологами одного из опорных памятников индустрии нгуом – грота Миенгхо, а также определение технико-типологических характеристик его каменной индустрии. В марте 2023 г. автору удалось познакомиться с археологическими коллекциями данного памятника, хранящимися в Национальном историческом музее Вьетнама в Ханое.

Материалы и методы исследования

В качестве источников для данной статьи использовались публикации вьетнамских археологов, непосредственно участвовавших в полевых исследованиях скального навеса Ми-енгхо. Также была использована археологическая коллекция данного памятника, полученная по результатам раскопок 1972–1973 и 1980 гг. [Quang et al., 1981; Ha, 1988]. Для описания археологической коллекции применялись методы (технико-типологический; сравнительноописательный), активно используемые в лабораторных исследованиях научными сотрудниками отдела археологии каменного века Института археологии и этнографии СО РАН. В работе привлекались данные, полученные вьетнамскими археологами в результате применения естественнонаучных методов: стратиграфический, палеофаунистический, радиоуглеродное датирование.

История открытия и изучения скального навеса Миенгхо в контексте исследования культуры нгуом

Скальный навес Миенгхо (также известный как Пхиенгтонг) расположен на южной стороне горы Мео горной системы Бакшон недалеко от д. Банкай коммуны Тханса в районе Вонхай провинции Тхайнгуен. Навес имеет ширину 10 м, длину 20 м, высоту 7 м, входом обращена на юго-восток и находится на высоте ок. 50 м над ур. моря, примерно в 500 м к северу от р. Тханся.

В начале 1972 г. сотрудники Института археологии ВАОН (Ханой) в сотрудничестве с преподавателями и студентами исторического факультета Педагогического университета Демократической республики Вьетнам (Ханой) обнаружили и раскопали навес Миенгхо. В данном сезоне раскопок на стоянке было сделано 4 раскопа общей площадью 28 кв. м. В 1973 г. Музей истории Вьетнама провел небольшие дополнительные исследования на памятнике на площади 3 кв. м дополнительно к имеющемуся раскопу. В марте 1980 г. в рамках масштабных археологических разведок района Вонхай Музеем истории Вьетнама и Институтом Юго-Восточной Азии были проведены исследования, уточняющие стратиграфию грота [Ha, 1988].

Полевые работы 1980 г. демонстрируют простую стратиграфию памятника. Верхний слой представляет собой механически перемешанную толщу мощностью 0,1–0,15 м, включающую в себя разновременные артефакты. Нижний слой, содержащий непотревоженный археологический материал, представляет собой светло-серую глину, залегающую на коренном основании грота, с включениями мелкой гальки и известнякового обломочника. В данной литоло- гической толще полностью отсутствуют фаунистические остатки, в том числе и остатки раковин [Quang et al., 1981]. Вьетнамские авторы отмечают полную аналогию отложений нижних литологических подразделений грота Миенгхо и скального навеса Нгуом (слои 4 и 5), открытого позднее в 1980 г. и исследованного в 1981–1982 гг. [Ibid., p. 205]. Эти археологические объекты расположены на расстоянии 1 км друг от друга и принадлежат к одной гидрологической системе р. Тханся. Четвертый культурный слой скального навеса Нгуом находится на глубине 1,10–1,45 м и сложен светло-желтыми карбонатизированными глинами. Обнаруженные фаунистические остатки указывают на наличие четырех видов: орангутан (Pongo sp.), свинья (Sus scrofa), олень (Rusa sp.), дикобраз (Hystrix sp.). Данные отложения подстилают частично разрушенные травертиновые отложения (слой 5) видимой мощностью 0,15–0,20 м. По результатам изучения одонтологических аспектов зубов орангутана было высказано предположение, что нижние слои относятся к эпохе позднего плейстоцена [Nguyen, 1982, p. 40]. Время формирования данных отложений, как показали седиментологические исследования, относится к сухому и холодному климату [Ha, 1985]. Позднее Ха Ван Тан на основании радиоуглеродных датировок определял их возраст между 40 и 23 тыс. л. н. [Ha, 1997].

Одной из характеристик каменной индустрии нгуом является его отщеповый облик [Ha, 1988]. Коллекция этих слоев насчитывает 15 671 артефакт, в том числе 6 257 отщепов, 360 галечных орудий и 9 054 орудий на отщепах и обломках. Последнюю группу Ха Ван Тан подразделил на два типа: острия (371 экз.) и скребки (8 683 экз.). Позднейшее исследование коллекции скального навеса Нгуом показало, что количество орудийных форм сильно преувеличено, но суть явления, а именно отщеповый характер каменной индустрии и наличие мелких орудийных форм, была определена верно [Кандыба и др., 2024].

Обнаружение такой многочисленной коллекции специфического облика подвигло вьетнамское археологическое общество на проведение научной конференции, посвященной археологическим объектам долины р. Тханся (1984 г., Тхайнгуен). Результатом данного мероприятия стало признание существования уникальной археологической культуры позднего палеолита Северного Вьетнама [Ha, 1988] и присоединение к ней группы археологических объектов провинции Тхайнгуен, в том числе и скального навеса Миенгхо. В дальнейшем Ха Ван Тан определил обнаруженную каменную индустрию как предшествующую хоабиньской эпохе [Ha, 1997].

Результаты исследования археологических материалов скального навеса Миенгхо

Коллекция скального навеса Миенгхо, полученная в результате трехлетних раскопок (1972–1973, 1980 гг.), насчитывает 998 экз., из них 631 предмета представляют собой отходы производства (мелкие отщепы, обломки и осколки). П. И. Борисковский, ознакомившись с частью коллекции, отмечал, что данная группа не ретуширована [Борисковский, 1977, с. 190], но в действительности ретушь присутствует на части изделий, правда, является эпизодической и определенных орудийных форм не образует. Также в коллекции присутствует группа артефактов (131 предмет), которые вьетнамскими авторами интерпретируются в одном случае как необработанная галька [Quang et al., 1981], в другом – как отбойники [Ha, 1988]. После изучения этой группы находок автором данной статьи был сделан вывод о многофункциональном характере орудий, которые сочетали в себе функции отбойников, терочников и, возможно, молотков.

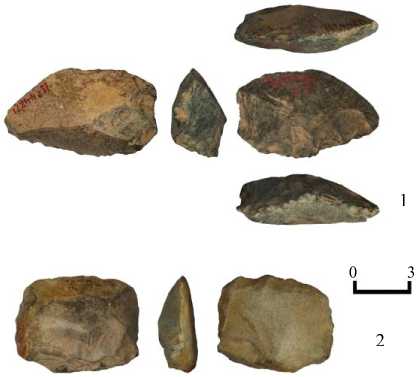

В группу галечных орудий крупного размера (34 предмета) входят скребла на гальках, чопперы, также можно предположить, что часть данных изделий использовались как нуклеусы для получения отщепов и / или являются орудиями, фрагментированными в результате использования, из предыдущей группы каменных изделий (отбойники, молотки и пр.). При- сутствует небольшая группа скребел, выполненных на крупных отщепах, с ретушью на вен-

тральной и проксимальной сторонах (см. рисунок).

см

Каменная индустрия скального навеса Миенгхо: 1 – поперечное скребло на отщепе с дорсальной ретушью; 2 – поперечное скребло на отщепе с вентральной ретушью

Stone industry of the Miệng Hổ rockshelter: 1 – transverse scraper on a flake with dorsal retouch;

2 – discoid scraper with ventral retouch

Многочисленная группа скребков (137 экз.) является очень разнообразной. Все они выполнены на отщепах среднего и мелкого размера, коротких и удлиненных пропорций. Представлены такие типы, как боковые скребки с обушком, боковые скребки без обушка, скребки с лезвием на ¾ периметра, двойные и овальные скребки. Самой большой группой являются концевые скребки (62 экз.).

Следующей по представительности является группа проколок и проверток (65 экз.). Все их отличает наличие «плечиков» у основания острого жальца, созданного интенсивной ретушью.

В целом орудийный компонент аналогичен орудийному набору скального навеса Нгуом,

и кварц-серицитовые породы, а также р

обработки являются оббивка и ретуширование.

с которым совершенно справедливо проводили аналогии вьетнамские исследователи, что также подтверждается результатами камеральных исследований [Кандыба и др., 2024].

Каменное сырье, используемое для изготовления каменных изделий, добывалось непосредственно рядом, из галечника р. Тханся. Преимущественно использовались кремнистые т-порфиры. Основными техниками вторичной

Заключение

Приводимые данные изученных археологических коллекций культуры нгуом на территории Северного Вьетнама ограничиваются только материалами двух памятников – Нгуом и Миенгхо. Упоминаемые вьетнамскими археологами местонахождения Накху (Na Khu), Лангнак (Lạng Năc), Болам (Bó Làm), Дой (Dơi), Накоок (Na Coóc) и Нанонг (Nà Nồng) [Ha, 1988] фигурируют без описания каменного инвентаря в качестве типичных объектов данной культуры. Технико-типологический анализ изученного комплекса показывает, что более значимую роль в общей технологической стратегии играла система производства мелких отще-пов и отщеповых орудий, крупные галечные орудия также сохраняются на протяжении большей части изученного периода. Относительно недавно полученные результаты абсолютного датирования скального навеса Нгуом подтверждают ранее полученные данные о существовании этого комплекса в период 23–41 тыс. л. н. [Ha, 1997; Nguyen, Marwick, 2018]. Хотя считается, что комплексы в этом регионе имеют ряд общих технологических черт с Южным Китаем, региональные различия технокомплексов можно идентифицировать на основе отличной сырьевой базы и орудийного набора, обусловленного системами адаптации древнего населения. Различные аспекты, включая образцы высококачественного сырья, заготовки орудий и сами орудия, в первую очередь большого количества разнообразных типов скребков и мелкий острий, демонстрируют наличие улучшенных навыков изготовления инструментов и связанных с ними технологических сложностей, в отличие от традиционных аргументов в пользу того, что технологии изготовления каменных орудий Юго-Восточной Азии основаны на простом галечном производстве на протяжении всего плейстоцена. Палеолитические находки в этом регионе также дают нам сравнительные данные, отражающие куль- турную и поведенческую изменчивость древних групп человека, обитавших в разных природно-экологических зонах. Динамичное развитие каменных технологий в позднем плейстоцене в долине р. Тханся было типичной адаптацией людей к климатическим и экологическим колебаниям.