Палеопатологическое исследование населения г. Красноярска (Покровский и Воскресенско-Преображенский некрополи XVII начала XX века)

Автор: Даберна А., Рейс Т.М., Тарасов А.Ю., Артюхов И.П., Николаев В.Г., Медведева Н.Н., Гаврилюк О.А., Николаев М.В., Крюбези Э.

Журнал: Археология, этнография и антропология Евразии @journal-aeae-ru

Рубрика: Антропология

Статья в выпуске: 3 (55), 2013 года.

Бесплатный доступ

Число публикаций по палеопатологии Сибири невелико. В результате раскопок Покровского (XVII-XVIII вв.) и Воскресенско-Преображенского (XVII начало XX в.) некрополей г. Красноярска было получено 509 скелетов взрослых и детей. Их исследование позволило выявить у взрослых туберкулез позвоночника и сифилис, у детей рахит, туберкулез и врожденный сифилис. Травмы наиболее часто встречались на ребрах, костях кисти, предплечья и голени. Результаты изучения скелетов с двух некрополей дают представление о состоянии здоровья населения г. Красноярска с момента основания Красноярского острога в 1628 г. до начала XX в.

Палеопатология, туберкулез, сифилис, травмы, остеоартрит, красноярск

Короткий адрес: https://sciup.org/14522992

IDR: 14522992 | УДК: 572

Текст научной статьи Палеопатологическое исследование населения г. Красноярска (Покровский и Воскресенско-Преображенский некрополи XVII начала XX века)

Костные остатки обитателей Сибири прошлых веков представляют интерес для реконструкции ее истории. В XVI в. русские промышленники начали заселять

Восточную Сибирь. Первыми были освоены северная и средняя части бассейна Енисея. Важным этапом в процессе колонизации данной территории было основание Енисейского острога в 1619 г. и Красноярского в 1628 г. [Бахрушин, 1959, с. 23; Копылов, 1965, с. 22]. В течение первого столетия своего существования Красноярский острог имел преимущественно военную функцию и его население состояло в основном из гарнизона [Город…, 1981, с. 5–6]. Результаты анализа скелетов взрослых с Покровского некрополя XVII–XVIII вв. подтверждают зафиксированный ис-ториче скими сведениями факт – первопоселенцами Красноярска были мигранты из западных, централь-

ных и северных районов России [Рейс, 2009]. Сравнение с опубликованными данными показывает, что по своим физическим особенностям колонисты были схожи с жителями центральных и северных областей [Медведева и др., 2004, с. 132].

Данная работа посвящена изучению патологических изменений на скелетах из Покровского и Воскресенско-Преображенского некрополей в Красноярске, захоронения на которых производились с XVII до начала XX в. Эти изменения свидетельствуют о травмах, поражениях суставов и инфекционных заболеваниях.

Покровский и Воскресенско-Преображенский некрополи

В г. Красноярске сложилась уникальная ситуация. В условиях застройки исторического центра города государственным органам охраны объектов культурного наследия удалось добиться проведения крупномасштабных аварийно-спасательных раскопок городских некрополей, которые последовательно функционировали с момента основания Красноярского острога в 1628 г. вплоть до начала XX в.

Информация, полученная в результате раскопок Покровского [Тарасов, 2002], Всехсвятского [Тарасов, 2011], Воскресенского [Муратов, 2007; Макаров 2008; Гревцов, 2009] погребальных комплексов, позволила выстроить следующий порядок их формирования и функционирования:

при Покровской церкви – 30–40 гг.

XVII – последняя четверть XVIII в.;

при Преображенской – XVII в.;

при Всехсвятской – 1773 г. – середина XIХ в.;

при Воскресенском соборе – последняя четверть XVIII – 20-е гг. XX в.

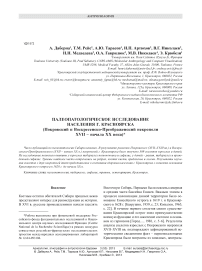

Материалы аварийно-спасательных раскопок и разведочных работ на территории «малого города» Красноярского о строга дают основание предполагать, что удалось зафиксировать захоронения русских поселенцев, погребенных внутри крепости в первые два-три десятилетия существования города на погосте первого красноярского храма – Преображенской церкви (рис. 1).

Покровский некрополь. Он был заложен на территории «большого города» Красноярского ос- трога на высоком яру левого берега Енисея (ныне район пересечения ул. К. Маркса и ул. 9 Января) в конце XVII в. и размещался в юго-западном углу посада, защищенного тыном (начало строительства – 1659 г.) с двумя оборонительными башнями – Покровской и Алексеевской (построены в 1682 г.), а также рвом (начало строительства – 1667 г.).

При проведении аварийно-спасательных археологических работ исследован юго-западный, наиболее поздний сектор некрополя. На площади 220 м2 найдено 327 погребений в дощатых, скрепленных гвоздями и скобами гробах и колодах трапециевидной, прямоугольной и ромбовидной формы. Выявлены факты последовательного захоронения о станков в одной могильной яме (зафиксировано до пяти ярусов перекрывающих друг друга погребений). Общая площадь некрополя, определенная разведочными работами, составляет ок. 4 500 м2 [Тарасов, 2002].

Воскресенско-Преображенский некрополь. В 1759 г. в остроге был заложен Воскресенский собор (достроен в 1773 г.), у стен которого погребали представителей духовенства и почетных граждан города.

Рис. 1. Современный план г. Красноярска с обозначением исторических некрополей.

1 – Преображенский (1628 г. и позже); 2 – Покровский (1630–1640 гг. – конец XVIII в.);

3 – Всехсвятский (1773 г. – середина XIX в.); 4 – Воскресенский (последняя четверть XVIII – 20-е гг. ХХ в.); 5 – Троицкий (1835 г. – настоящее время).

Как городское кладбище некрополь просуществовал до 1920-х гг. Очевидно, что собор был сооружен на месте (или в непосредственной близости от него) находившейся в крепости деревянной Преображенской церкви, которая должна была иметь свой погост. Однако наличие некрополя не отражено ни на одном известном плане города того периода (впрочем, как и территория Покровского некрополя).

Застройка стрелки рек Енисея и Качи привела к утрате особенностей микро- и макрорельефа (расположение бровок террас, границы поймы и т.д.), нанесла значительный урон культурным слоям. Снос в середине 1960-х гг. Воскресенского собора, являвшегося единственным репером для привязки взаимного расположения сооружений «большого» и «малого» городов, значительно усложнил работы по дальнейшему изучению острога и идентификации территории некрополя.

В 1958 г. в связи со строительством на стрелке рек Енисея и Качи Дворца молодежи проводились аварийно-спасательные раскопки под руководством И.Б. Николаевой, носившие, по ее словам, авральный характер. Это был первый опыт археологического изучения территории острога. Во время раскопок зафиксировано большое количество непотревоженных и разрушенных строительством погребений (грунтовых могил и кирпичных склепов) [Николаева, 1963, с. 115, 120]. Анализ имеющихся архивных материалов позволяет сделать вывод о том, что сектор Воскресенского некрополя, располагающийся к северу от собора и занятый погребениями городской элиты конца XVIII – начала XIХ в., был уничтожен котлованом так и не построенного Дворца молодежи.

Повторно некрополь был потревожен в 1980– 1981 гг. при строительстве концертного зала, в ходе реконструкции которого в 2007–2008 гг. удалось провести аварийно-спасательные раскопки северо-западного сектора [Муратов, 2007; Макаров 2008; Гревцов, 2009]. В образовавшемся после демонтажа главного крыльца концертного зала котловане на площади ок. 450 м2 обнаружено 157 захоронений (как непотревоженных, так и разрушенных) в дощатых, скрепленных гвоздями гробах и колодах прямоугольной и трапециевидной формы. Зафиксировано до четырех ярусов перекрывающих друг друга погребальных конструкций [Макаров, 2008]. В 2008 г. при расширении западной части котлована дополнительно исследовано еще 26 погребений [Гревцов, 2009].

В настоящее время общая площадь распространения захоронений (состоящая, очевидно, из перекрывающих друг друга погребений Преображенского и Воскресенского некрополей) составляет ок. 5 000 м2. Материалы, полученные в 2007 и 2008 гг., мы условно обозначили как Воскресенско-Преображенский некрополь XVII – 20-х гг. XX в.

Материалы

Костные материалы, полученные в ходе раскопок Покровского и Воскресенско-Преображенского некрополей, хранятся в отделе палеоантропологии Института культуры здоровья и спортивной медицины Красноярского государственного медицинского университета. Всего исследовано 509 скелетов взрослых и детей, живших в Красноярске в XVII – 20-х гг. XX в.

Серия с Покровского некрополя состоит из 327 скелетов – 123 взрослых (61 мужской, 61 женский, пол одного погребенного не определен) и 204 детей и подростков. Серия с Воскресенско-Преображенского некрополя насчитывает 182 скелета, из которых 101 принадлежал взрослым (59 – мужчинам, 38 – женщинам, пол четырех погребенных не установлен), а 81 – детям и подросткам. Распределение возрастных групп (особенно в первой серии) свидетельствует о неестественно большой доле детей и подро стков.

Методы

При определении пола погребенных использовались 57 признаков полового диморфизма, связанных с элементами рельефа длинных трубчатых костей, черепа и таза [Рейс, 2005, с. 184–185]. Возраст определялся по степени прорезывания [Ubelaker, 1989, p. 44–95] и стертости зубов [Герасимов, 1955, с. 121; Зубов, 1968, с. 173–174]; степени зарастания швов на черепе [Алексеев, Дебец, 1964, с. 36–38]; симфизеальной [Добряк, 1968, с. 142–147] и ушковидной [Lovejoy et al., 1994] поверхностей тазовых ко стей; состоянию грудинных концов ребер [Işcan, Loth, Wright, 1984]; костям туловища и конечностей [Андронеску, 1970, с. 59–70; Пашкова, Резников, 1978, с. 132–137].

Кости изучались макро-, микроскопически и рентгенологически. Патологические изменения описывались по методикам, разработанным рядом авторов [Aufderheide, Rodríguez-Martín, 2003; Ortner, 2003; Resnick, Kransdorf, 2005; Lewis, 2007; Brickley, Ives, 2008], симптомы заболеваний суставов (спондилоар-трита и гиперостоза) – по методикам, изложенным в исследованиях [Rogers et al., 1987; Crubézy, Crubézy-Ibanez, 1993; Weiss, Jurmain, 2007; Waldron, 2009].

В соответствии с принятой нами рабочей дефиницией остеоартрит диагностировался при наличии эбурнеации или по крайней мере двух из следующих симптомов: остеофитов на суставной поверхности, ее «изъязвленности» (питтинга) и изменения конфигурации сустава. Заболевание межпозвонкового диска диагностировалось при наличии питтинга нижней или верхней поверхности тел позвонков либо краевого остеофита [Waldron, 2009].

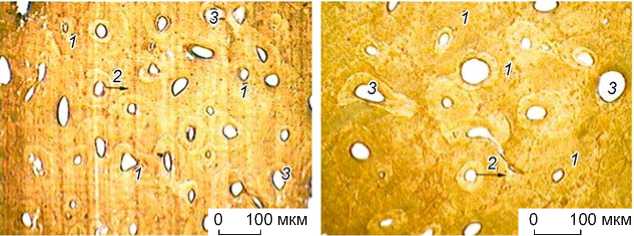

Уровень минерализации (содержание кальция и микроэлементов) и гистоструктура кости изучались по образцам компакты правых большеберцовых костей 50 мужчин и 51 женщины, захороненных на Покровском некрополе. Анализ проводился спектроэмиссионным методом (спектрометр Optima 3000, Perkins Elmer, USA). Гистологические срезы окрашивались по методу Шморля (окраска тионин-пикриновой кислотой) и исследовались с помощью оптического микроскопа (Olympus BX45) при 10-, 40- и 100-кратном увеличении. Подсчитывались средние, стандартные отклонения и коэффициенты достоверности. Статистический анализ включал использование критерия χ2 при 5%-м уровне значимости [Waldron, 2007].

Результаты

Дети

На детских скелетах с Покровского (202) и Воскресенско-Преображенского (80) некрополей был обнаружен целый ряд патологических изменений. Среди неспецифических индикаторов стресса выраженный остеопороз верхней стенки глазницы ( cribra orbitalia с четкими краями отверстий) наблюдался у детей младше 5 лет (покровская серия – ше сть случаев, воскресенско-преображенская – один), а менее выраженный, связанный с перестройкой костного вещества ( cribra orbitalia с нечеткими краями отверстий), – у детей 6–17 лет (покровская группа – четыре случая из 38, воскресенско-преображенская – 3 из 31;

p > 0,05). Линии Гарриса отмечены у 41 % (19/46) детей 3–17 лет, захороненных на Покровском некрополе, и у 46,8 % (15/32) детей той же возрастной когорты, погребенных на Воскресенско-Преображенском погосте ( p > 0,05). Макроскопические симптомы рахита – утолщения реберных хрящей («рахитические четки») и один случай остеопороза верхней стенки глазницы (рис. 2) – были выявлены на ко стяках детей 3–36 месяцев – соответственно 7,5 % (6/80) и 4,1 % (1/24) ( p > 0,05).

Травмы довольно редки. Они наблюдались у 7,9 % (3/38) детей старше 5 лет в покровской группе (перелом бедренной кости – 6–10 лет, фаланги стопы – 11–15, ключицы – 16–17 лет) и 9,6 % (3/31) – в воскресенско-преображенской (перелом большеберцовой ко сти – 6–10 лет, плечевой – 16–17, лодыжки – 16–17 лет) ( p > 0,05).

Симптомы неспецифических инфекций (периостит и остеомиелит) обнаружены на 2 % детских скелетов (4/202) с Покровского некрополя и на 3,7 % (3/80) – с Воскресенско-Преображенского (различия недостоверны). Специфические инфекционные заболевания представлены двумя случаями врожденного сифилиса и четырьмя – туберкулеза. У годовалого ребенка (покровская группа) на многих костях отмечено множественное периферическое симметричное разрастание костного вещества; периостит и деформация кости дают основания предполагать раннюю форму врожденного сифилиса [Ortner, 2003, p. 287–297] (рис. 3). У ребенка 15 лет (воскресенско-преображенская группа) зарегистрировано разрастание периостального костного вещества на большеберцовой кости, а также отсутствие верхних резцов, вероятно свидетельствующее о синдроме си-

0 3 cм

Рис. 2. КГМА 13-215 (ребенок 9 мес.). Остеопороз верхней стенки глазницы (cribra orbitalia).

0 3 cм

Рис. 3. КГМА 13-03 (ребенок 12 мес.). Периостит длинных трубчатых костей (ранняя форма врожденного сифилиса).

Рис. 4. КГМА 13-245 (ребенок 9 лет). Позвонки (T10 – L4, вид сбоку): кифоз поясничного отдела, вызванный разрушением тел L1 и L2; анкилоз L1 и L2.

сериях несущественны ( p > 0,05). Сифилитические поражения разнообразны и имеют различную локализацию. Наиболее часты поражения голени (периостит – 8 случаев из 11) и черепа (сухая костоеда – caries sicca – 5 случаев из 11; рис. 6).

Травмы. Травмы и посттравматические изменения включали переломы (рис. 7), в т.ч. один случай инфицированного повреждения, вывихи, псевдоартрозы, экзостозы, ушибы, остеохондрит, спондилолиз и ранения. Они отмечены у 28,4 % (35/123) взрослых в покровской группе и у 42,5 % (43/101) – в воскресенско-преображенской ( p > 0,05). Распределение частоты встречаемости травм по полу таково: мужчины – 34,4 % (21/61) в покровской серии и 50,8 % (30/59) в воскресенско-преображенской ( p > 0,05), женщины – 22,9 % (14/61) и 34,2 % (13/38) соответственно

Рис. 5. КГМА 15-172 (мужчина 25 лет). Периостит на внутренней поверхности ребер.

филитического поражения зачатка резцовой кости [Nicolas, Gaté, Cuilleret, 1941].

Симптомы туберкулеза – остеолитические поражения, spina ventosa , дактилит и периостит – отмечены на 1,5 % детских скелетов с Покровского некрополя (3/202, в т.ч. один случай болезни Потта) (рис. 4) и 1,2 % (1/80) – с Воскресенско-Преображенского ( p > 0,05).

Взрослые

Инфекционные заболевания . Туберкулезные поражения у взрослых отмечены только в серии Воскресенско-Преображенского некрополя – 2 % (2/101). Речь идет о симптомах болезни Потта: в одном случае это анкилоз позвонков T12 и L1, в другом – ребернопозвоночный спондилез (позвонки T8 и T9) с периоститом на внутренней поверхности ребер (рис. 5).

Сифилис зафиксирован в обеих группах у индивидуумов в возрасте 18 лет и старше: в покровской – 4,0 % (5/123), в воскресенско-преображенской – 5,9 % (6/101) ( p > 0,05). Половые различия в обеих

Рис. 6. КГМА 13-244 (женщина 40 лет). Радиальные шрамы на чешуе лобной кости.

Рис. 7. КГМА 15-106 (мужчина 30–35 лет). Ключицы (вид снизу): заживший перелом левой ключицы (угловатый контур, укорочение).

( р > 0,05). Половые различия по этому показателю недостоверны (р > 0,05).

Следы травм наиболее часты на ребрах. Они выявлены на 12,9 % (29/224) всех скелетов взрослых и на 37,1 % (29/78) костяков с повреждениями. Переломы ребер отмечены у 15,0 % (18/120) мужчин и 11,1 % (11/99) женщин в обеих группах (р > 0,05). Встречаемость в каждой из них такова: в покровской - соответственно 11,4 % (7/61) и 13,1 % (5/38), в воскресенско-преображенской - 18,6 % (11/59) и 9,8 % (6/61) ( р > 0,05).

Наибольшее число травм верхних конечностей обнаружено на костях кисти (восемь случаев) и предплечья (два - на локтевой и четыре - на лучевой), на плечевой кости (четыре); нижних - на бедренной (три перелома диафизов и три - шейки бедра), большеберцовой (пять) и плюсневых (три) костях. Частота встречаемости их значительно выше в воскресенско-преображенской группе (36,6 %; 37/101), чем в покровской (17,8 %; 22/123) ( р < 0,05). В первой травмы верхних конечностей зафиксированы в 19,8 % (20/101) случаев, во второй - в 8,1 % (10/123) ( р < 0,05). Половые различия не достигают уровня значимости ни в пределах каждой серии, ни при их объединении ( р > 0,05).

Ряд травм мог быть следствием насилия. Таковы переломы диафизов локтевой и лучевой ко стей (т.н. перелом парирования), а также костей черепа (лобной, носовых, верхней челюсти). Результатом насилия являются и военные травмы, зафиксированные у одного мужчины: два незаживших ранения на лобной кости, нанесенные рубящим оружием; ранение в глазничной области, причиненное наконечником стрелы, который был найден в полости черепа; зажившее ранение в области грудной клетки (возле 7-го и 8-го правых ребер находился костяной наконечник стрелы длиной 20 см, на ребрах обнаружены следы заживления).

Болезни суставов. Поражения суставов включают пролиферативный остеоартрит (рис. 8) и эрозийную спондилоартропатию; случаи гиперостоза объединены, чтобы облегчить восприятие результатов.

Остеоартрит - наиболее частое заболевание суставов. Его симптомы обнаружены в 39,8 % случаев (49/123) в покровской группе и в 46,5 % (47/101) - в воскресенско-преображенской ( р > 0,05). Наиболее типичная локализация - суставные поверхности тел и отростков позвонков. Частота - 33,9 % (76/224) скелетов всех взрослых и 79 % (76/96) костяков с патологическими изменениями. Остеоартрит позвонков был зарегистрирован у 40,8 % (49/120) мужчин и 27,2 % (27/99) женщин в двух группах ( р > 0,05). У представителей обоих полов симптомы чаще всего наблюдаются на поясничных позвонках ( р > 0,05).

Остеоартрит суставов конечностей был более распространен в воскресенско-преображенской группе - 30,6 % (31/101) против 13,8 % (17/123) в покровской ( р < 0,05). Его симптомы наблюдались на 11,4 % (7/61) мужских скелетов покровской серии и на 40,6 % (24/59) - воскресенско-преображенской ( р < 0,05). Остеоартрит верхней конечности отмечен у 9,8 % (6/61) мужчин покровской группы и у 33,9 % (20/59) - воскресенско-преображенской ( р < 0,05). Прочие различия между группами и между полами не достигают уровня значимости.

Симптомы спондилоартроза наблюдались на двух скелетах мужчин 30-40 лет: в одном случае это псориатический артрит, в другом - анкилозирующий спондилоартрит (рис. 9). Болезнь Форестье (диффузный идиопатический гиперостоз скелета) обнаружена у четырех мужчин и одной женщины того же возраста.

Врожденные аномалии, неметрические вариации и пороки развития. Различные аномалии встречены у взрослых в обеих группах. Наиболее распространены аномалии позвоночника: окципита-лизация атланта (один случай), отсутствие синостоза

Рис. 8. КГМА 15-041 (мужчина 40-50 лет). Остеофиты на эпифизах бедренных костей, эбурнеация латеральных мыщелков.

Рис. 9. КГМА 15-123 (мужчина 30-40 лет). Позвоночник (вид спереди): анкилозирующий спондилоартрит (болезнь Бехтерева).

между его частями ( spina bifida atlantis , один случай) [Scheuer, Black, 2000, p. 199], отсутствие зуба второго шейного позвонка ( os odontoideum , один случай), сакрализация L5 и Co1 (по три случая), расщепление крестца ( spina bifida occulta ) и остистого отростка пятого поясничного позвонка (один случай), срастание С2 и С3 (синдром Клиппеля-Фейля?), L2 и L3 (один случай). На двух скелетах отмечена перфорация грудины [Barnes, 1994, p. 35].

Выявлен случай os acromiale (в сочетании со spina bifida atlantis, см. выше). На одном скелете зафиксирована дополнительная кость, синостозированная со второй плюсневой, и раздвоение пятой плюсневой в виде костного шипа, отходящего от ее дистального конца [Case, Ossenberg, Burnett, 1998; Keats, Anderson, 2007, p. 946, 954]. У одного погребенного обнаружена треугольная деформация верхней челюсти в сочетании с отсутствием зубов (зубной агенезией) и деформацией грушевидного отверстия – возможно, симптомы челюстно-лицевого дизостоза [Maroteaux, Le Merrer, 2002, p. 252].

Гистологический и химический анализ костного вещества. Результаты проведенного исследования показали, что степень минерализации костей у женского населения г. Красноярска XVII–XVIII вв. была достоверно ниже, чем у мужского. Это можно объяснить использованием кальция в женском организме на формирование скелета плода. Как известно,

Показатели минерализации, микроэлементного состава и гистологического строения скелетов мужчин и женщин г. Красноярска XVII–XVIII вв.

|

Показатели |

Мужчины ( N = 50), M ± m |

Женщины ( N = 51), M ± m |

Достоверность, р |

|

Кальций, г |

35,06 ± 0,11 |

33,45 ± 0,165 |

≤ 0,05 |

|

Микроэлементный состав, 1·10-3 г |

|||

|

Алюминий |

34,45 ± 0,15 |

36,63 ± 0,112 |

≤ 0,05 |

|

Кадмий |

2,08 ± 0,09 |

2,33 ± 0,121 |

≥ 0,05 |

|

Кремний |

10,3 ± 0,23 |

16,60 ± 0,449 |

≤ 0,01 |

|

Марганец |

4,03 ± 0,13 |

9,85 ± 0,326 |

≤ 0,001 |

|

Медь |

6,07 ± 0,22 |

3,94 ± 0,554 |

≤ 0,01 |

|

Свинец |

1,37 ± 0,18 |

1,38 ± 0,183 |

≥ 0,05 |

|

Стронций |

19,9 ± 0,21 |

32,50 ± 0,589 |

≤ 0,01 |

|

Цинк |

30,8 ± 0,20 |

34,40 ± 0,590 |

≤ 0,05 |

|

Фтор |

225,0 ± 2,15 |

190,00 ± 2,800 |

≤ 0,05 |

|

Гистологические структуры |

|||

|

Диаметр остеонов, мкм |

145,23 ± 1,68 |

165,77 ± 0,91 |

≤ 0,05 |

|

Диаметр гаверсовых каналов, мкм |

40,22 ± 0,43 |

52,06 ± 0,77 |

≤ 0,05 |

|

Толщина стенки остеонов, мкм |

101,80 ± 0,59 |

113,71 ± 0,43 |

≤ 0,05 |

|

Плотность расположения остеонов в поле зрения при увеличении 7 × 8 × 1,5 |

28,06 ± 0,34 |

23,05 ± 0,30 |

≤ 0,05 |

аб

Рис. 10. Гистологическая структура диафиза большеберцовой кости мужчины ( а ) и женщины (б). 1 – остеоны; 2 – стенка остеонов; 3 – гаверсов канал (окраска по Шморлю, увеличение ×40).

женщины того времени часто рожали [Город…, 1981, с. 93]. Вместе с тем в женских костях определялось повышенное содержание большинства микроэлементов (стронция, цинка, марганца, кадмия, кремния и алюминия), что связано с их кумуляцией в период беременности, т.к. все они по своей функции являются остеообразующими. Повышенное содержание марганца в женских скелетах, согласно данным М.В. Козловской [1988, с. 86–93], также может быть причиной понижения уровня их минерализации.

Изучение гистологической структуры больших берцовых костей показало, что у женщин они имеют крупные толстостенные, тяготеющие к редкому расположению остеонные структуры, которые, согласно данным Е.Н. Хрисанфовой [1978], являются «сильными» в биомеханическом отношении (см. таблицу ; рис. 10). Очевидно, понижение уровня минерализации женских скелетов компенсируется изменением структурной организации костной ткани, позволяющим сохранять ее плотность.

Обсуждение

Количество публикаций по палеопатологии Сибири невелико [Степанов, 1835, с. 186; Крутовский, 1896, с. 4; Город…, 1981, с. 127; Buzhilova, 2002; Мыглан, Ваганов, 2005]. Изучение скелетных серий, относящихся ко времени основания и последующим периодам развития Красноярска, дает возможность оценить состояние здоровья его жителей, а также причины их заболеваемости и смертности.

Инфекционные болезни играли очень важную роль в истории человечества и в эволюции человеческих популяций. Они развивались и принимали новые формы. На протяжении веков в эпохи географических открытий, завоеваний и колонизаций создавались благоприятные условия для распространения патогенных факторов и возникновения инфекционных болезней. Инфекции сопровождали переселенцев, путешественников и колонистов, вносивших патогенные возбудители в новую среду. Эта ситуация особенно обострилась после начала завоевания европейцами Нового Света в начале XVI в. [Cook, Lovell, 1992; Cook, 1998; The Cambridge world history…, 1999, p. 519, 535].

Освоение Сибири также сопровождалось распространением инфекций [Forsyth, 1992, p. 57–59; Naumov, 2006, p. 130–139]. В XVII в. население Европы страдало от множества инфекционных заболеваний (чумы, оспы, холеры, дизентерии, тифа, гриппа, проказы, туберкулеза, сифилиса и др.), которые развивались либо эндемически, либо как эпидемии [The Cambridge world history…, 1999, p. 284–285, 1008– 1013; Hopkins, 2002, p. 34–35, 65–66; Encyclopedia…,

2008, p. 22, 334, 386]. В этом отношении ситуация в период освоения Сибири (конец XVI – начало XVII в.) к востоку от Уральских гор недостаточно отражена как в исторических документах, так и в палеопатологических исследованиях [Mednikova, 1999; Мыг-лан, Ваганов, 2005]. Продвижение русских на восток имело последствия, близкие тем, которые наблюдались во время покорения Нового Света. Оно сопровождалось вспышками эпидемий оспы, кори, гриппа, сыпного тифа, проказы и других болезней. Попадая в новую среду, патогенные микроорганизмы вызывали новые заболевания, присоединявшиеся к тем, которые существовали до колонизации [Forsyth, 1992, p. 57–59, 158–163].

Оспа – самая смертоносная болезнь в истории человечества – сопутствовала всем колонизациям [Hopkins, 2002]. Ее, по-видимому, не было в Сибири до прихода русских. По данным В.С. Мыглана и Е.А. Ваганова [2005], эпидемии оспы отмечались в 1610 г. в Нарымском уезде и в 1630–1634 гг. в Томском. По сведениям других авторов, в Западной Сибири первая эпидемия зафиксирована в 1630–1631 гг., до Средней Сибири болезнь дошла через 20 лет [Forsyth, 1992, p. 57–59; Hopkins, 2002, p. 34]. В последующие периоды освоения Сибири эпидемии оспы поражали разные ее районы. Болезнь заносили колонисты, а затем она распространялась среди местного населения [Мыглан, Ваганов, 2005]. Оспа не щадила никого – ни аборигенов, ни мигрантов. В XVII–XIX вв. она была самой распространенной инфекционной болезнью в Сибири. Прививки против оспы в виде инокуляции («вариоляции») начали проводиться при русском дворе во второй половине XVIII в., а вакцинация получила распространение в XIX в. [Hopkins, 2002, p. 56].

Имеется упоминание об оспе в бассейне Енисея (между Енисейском и Красноярском) в 60-х гг. XVII в. Это позволяет предположить, что она не пощадила жителей Красноярского острога, а затем и города Красноярска [Город…, 1981, с. 127; Мыглан, Ваганов, 2005]. Судить об оспе по костям невозможно, т.к. она лишь в редких случаях оставляет на них следы вроде osteomyelitis variolosa у детей [Cockshott, MacGregor, 1958, p. 369].

Сифилис – еще одна болезнь, связанная с колонизацией и урбанизацией. Исторические источники содержат упоминания о сифилисе в Северной Европе с конца XV – начала XVI в. [Quétel, 1986; Dutour et al., 1994; The Cambridge world history…, 1999, p. 1025– 1033]. Сифилитические поражения отмечены на костных материалах начала XVI в. из Восточной Европы и середины XVI в. из Европейской России [Jankauskas, 1994, p. 237; Marcsik, 1994, p. 233; Buzhilova, 1999, p. 271]. В опросниках 1735–1738 гг., составленных Г.Ф. Миллером и В.Н. Татищевым, сифилис наряду с оспой, желтухой и корью значится в списке заболеваний, поражавших жителей Красноярска [Город…, 1981, с. 127]. В.М. Крутовский на съезде сифилидологов в 1896 г. констатировал: «…необходимо признать факт значительного распространения сифилиса среди местного населения» [1896, с. 4].

Симптомы сифилиса обнаружены в обеих красноярских сериях. У женщин они наблюдались чаще, чем у мужчин. Симптомы третьей стадии заболевания весьма разнообразны по проявлениям и локализации (недаром сифилис называют болезнью-«симу-лятором»). Однако наиболее распространены были поражения черепа и большеберцовой кости. Два случая (ранняя и поздняя формы) врожденного сифилиса свидетельствуют о том, что болезнь передавалась половым путем [Lewis, 2007, p. 151–159]. Сифилис относится к числу болезней, которые массово распространялись на восток вместе с мигрантами. У сибирских аборигенов в конце XIX в. это было одно из социальных заболеваний наряду с алкоголизмом [Forsyth, 1992, p. 161; Naumov, 2006, p. 139].

Туберкулез – «белая чума» и «тихий убийца» – возникает вследствие скученности и бедности [Bates, Stead, 1993; Dubos R., Dubos J., 1996; The Cambridge world history…, 1999, p. 1059]. Его распространению способствуют два фактора: 1) изменения условий проживания, ведущие к реактивации латентной туберкулезной инфекции; 2) появление в популяции взрослого человека с открытой хронической формой легочной болезни, заражающего как молодых индивидуумов (первичный контакт с инфекцией и первичное заболевание), так и взрослых (повторный контакт и повторное заражение) [Wallgren, 1938; Sharma et al., 2005]. Болезнь проявляется в острой форме у детей и в хронической – у взрослых. Поражения позвонков (болезнь Потта) позволяют распознать заболевание. Однако и у взрослых, и особенно у детей встречается также иная локализация [Lewis, 2007, p. 146–151; Dabernat, Crubézy, 2010]. Поражения костей наблюдаются менее чем в 5 % случаев заболевания туберкулезом [Aufderheide, Rodríguez-Martín, 2003, p. 118; Ortner, 2003, p. 227]. Их частота, таким образом, не отражает распространенности данной болезни.

Симптомы туберкулеза и сифилиса в обеих сериях из Красноярска свидетельствуют либо о том, что эти болезни здесь являлись эндемическими, т.е. существовали еще до колонизации, либо о том, что они были занесены колонистами. Последняя гипотеза кажется наиболее правдоподобной. Оба инфекционных заболевания, по-видимому, распространились, когда численность населения увеличилась вследствие притока русских в данный регион Сибири [Naumov, 2006, p. 73].

У детей многие летальные случаи не связаны с поражениями костей. Так обстоит дело с наиболее распространенными бактериальными и вирусными инфекционными заболеваниями, с неспецифическими респираторными и желудочно-кишечными инфекциями и с некоторыми иными болезнями вроде оспы, кори, гриппа, дифтерии и дизентерии. Периодический голод способствовал высокой смертности младенцев (до года) и маленьких детей (до пяти лет). Отнятие от груди – также критический период. Неспецифические маркеры стресса – остеопороз верхней стенки глазницы (cribra orbitalia) и линии Гарриса – встречаются с различной частотой, что иллюстрирует «остеологический парадокс» [Wood et al., 1992, p. 343]. Случаи рахита редки. Дефицит витамина D объясняется скудностью ультрафиолетового излучения в сочетании с потребностью в глухой одежде, необходимой для защиты от холода. У детей эта проблема могла усугубляться нехваткой этого витамина в организме матери [Brickley, Ives, 2008, p. 75].

В обеих сериях из Красноярска обнаружено множество разнообразных ко стных поражений, естественных для индивидуумов соответствующего возраста. Боевые травмы редки – отмечен лишь один случай смертельного ранения стрелой в лицо. Между тем в исторической литературе упоминаются множественные эпизоды конфликтов между жителями острога и аборигенами (кыргызами) [Бахрушин, 1959, с. 64–66; Город…, 1981, с. 5].

Заключение

Ни одна из исследованных серий не может считаться представительной. В обоих случаях проводились спасательные раскопки разрушаемых новым строительством участков некрополей. Анализ возрастного распределения индивидуумов в группах выявил существенное преобладание детей до года. В целом результаты изучения палеоантропологических материалов двух некрополей г. Красноярска (Покровского и Воскресенско-Преображенского) дают первое представление о состоянии здоровья населения данной части Сибири в XVII – начале XX в. и открывают путь для других исследований и интересных сопоставлений.