Палинологическая характеристика отложений палеолитической стоянки Чагырская пещера (Алтайский край)

Автор: Рудая Н.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521603

IDR: 14521603

Текст статьи Палинологическая характеристика отложений палеолитической стоянки Чагырская пещера (Алтайский край)

Стоянка Чагырская пещера (51°26‘34.6" с.ш., 83°09‘18.0" в.д.) расположена на левом берегу р. Чарыш, дренирующей отроги северного склона Тигирецкого хребта, в северо-западной части Российского Алтая (Красно-щековский район, Алтайский край). Впервые археологические и палеоэкологические исследования были начаты на стоянке в 2008 г. под руководством д.и.н. С.В. Маркина (ИАЭТ СО РАН).

Важнейшее значение стоянки Чагырская пещера состоит в том, что в ней обнаружены аналогичные пещере Окладникова археологические материалы, что открывает новые перспективы в изучении среднего палеолита Алтая [Деревянко и др., 2009].

Строение субтерральной толщи пещеры раскопа 2009 г. включает семь литологических образований, среди которых выделяются голоценовые (слои 1,2 и 3) и плейстоценовые осадки (слои 5-7). В настоящее время получена дата из слоя 4 раскопа 2008 г., которая составила 3249 ± 78 кал. л.н. (3040±55 С14 л.н., СОАН-7682).

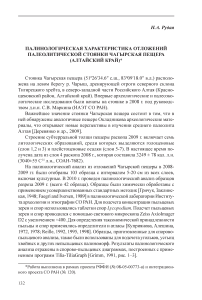

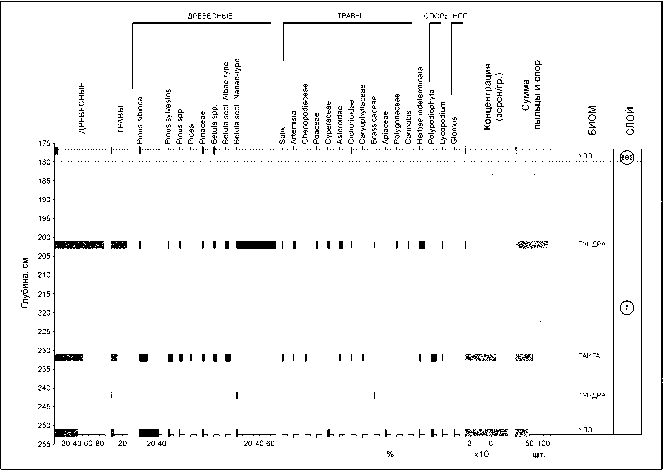

На палинологический анализ из отложений Чагырской пещеры в 20082009 гг. были отобраны 103 образца с интервалом 5-20 см из всех слоев, включая культурные. В 2010 г. проведен палинологический анализ образцов разреза 2009 г. (всего 42 образца). Образцы были химически обработаны с применением усовершенствованных стандартных методик [Гричук, Заклинс-кая, 1948; Faegri and Iversen, 1989] в палинологической лаборатории Института археологии и этнографии СО РАН. Для подсчета концентрации пыльцевых зерен и спор использовались таблетки спор Lycopodium . Подсчет пыльцевых зерен и спор проводился с помощью светового микроскопа Zeiss AxioImager ^^2 с увеличением ×400. Для определения таксономической принадлежности пыльцы и спор применялись определители и атласы [Куприянова, Алешина, 1972, 1978; Reille, 1992, 1995, 1998]. Образцы, приготовленные для споровопыльцевого анализа, также были использованы для подсчета угольков, устьиц хвойных и других непыльцевых палиноморф. Результаты палинологического анализа отражены в спорово-пыльцевых диаграммах, построенных с применением программ Tilia-TiliaGraph [Grimm, 1991, рис. 1–3].

Рис. 1. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений Чагырской пещеры (2009) для слоев 1, 2, 3 и 5 (квадраты Л8 и Н8).

Статистически обработанные данные спорово-пыльцевого анализа стали основой при построении таксонно-биомной матрицы для использования метода биомизации [Prentice et al., 1996]. Биомы (формации, типы растительности) являются наивысшей категорией при классификации растительности и представляют собой совокупности сообществ с господством одной жизненной формы (тундра, тайга, степь, широколиственные листопадные леса, пустыни и т.д.). Результат реконструкции выражается количественно в виде веса каждого биома в определенном спектре. Определяющим биомом будет тот, который имеет наибольший вес.

В целом спорово-пыльцевая запись позволила выявить несколько палинологических комплексов, соответствующих различным геологическим слоям.

Слой 1. Доминируют травянистые палинотаксоны с заметным участием полыней ( Artemisia ), сложноцветных (Asteroi^^eae, Cichorioi^^eae) и злаков (Poaceae). Доминирующий тип растительности, характерный для времени накопления слоя - степи, по составу палинологических спектров соответствующие современным (рис. 1).

Слой 2. Доминируют травянистые палинотаксоны с участием Artemisia , Asteroideae, Cichorioideae и Poaceae. По сравнению со слоем 1 повышает-

Рис. 2. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений Чагырской пещеры (2009) для слоев 6А, 6Б, 6В1 (квадрат М8).

Рис. 3. Спорово-пыльцевая диаграмма отложений Чагырской пещеры (2009) для слоев 6В2 и 7 (квадраты Л8 и М8).

ся доля пыльцы Cichorioi^^eae и разнотравья. Причиной увеличения доли пыльцы Cichorioideae - подсемейства сложноцветных, содержащего многочисленные сорняки, может быть хозяйственная деятельность человека, обитавшего в пещере. Палинологическая проба с глубины 10 см (квадрат Л8) показывает высокую концентрацию остатков раковинной амебы Arcella arenaria var . compressa (определение А.А. Боброва, МГУ), космополитного вида, обитающего в моховых подушках или влажной лесной подстилке. В этой же пробе единично встречена яйцевая оболочка круглого червя власоглава Trichuris sp. , являющегося паразитом толстой кишки человека. Доминирующий тип биома слоя 2 также степной (рис. 1).

Слой 3. Доминируют травянистые палинотаксоны с участием Asteroi^^eae, Cichorioi^^eae и разнотравья. Увеличивается процент пыльцы сосны сибирской и сосны обыкновенной, папоротников. В целом реконструируется степные сообщества, хотя в растительном покрове региона увеличивается влияние и лесной компоненты (рис. 1).

Слой 4. Отсутствует в раскопе 2009 г.

Слой 5. В отличие от трех вышележащих слоев слой 5 характеризуется повышенным участием в спектрах древесной пыльцы и чередованием степной и лесной растительности (таежные ценозы и холодные листопадные леса) в окрестностях пещеры. В верхней части слоя значительна доля пыльцы хвойных (сосны сибирской Pinus sibirica, сосны обыкновенной P. sylvestris, пихты Abies, ели Picea). Резко снижается доля пыльцы сложноц- ветных, как Asteroi^^eae, так и Cichorioi^^eae. В нижней части слоя доля пыльцы хвойных уменьшается и доминирует пыльца разнотравья (рис. 1).

Слой 6А. В целом в слое доминируют пыльцы травянистых растений (Poaceae, Asteroi^^eae, Cichorioi^^eae) и реконструируются степные сообщества. В верхней половине еще значительно участие пыльцы хвойных (рис. 2).

Слои 6Б и 6В1. Абсолютно доминируют пыльцы травянистых растений, увеличивается доля Cichorioi^^eae. Степные ценозы (рис. 2).

Слой 6В2. До 80% в единственной пробе из этого слоя доходит пыльца древесных таксонов, представленных в основном сосновыми. Увеличивается доля Betula spp., что может указывать на развитие «колочного» белолесья в нижних горных поясах и/или ерников в верхних поясах. Методом биоми-зации для слоя реконструированы холодные листопадные леса (рис. 3).

Слой 7. Для слоя характерна низкая концентрация пыльцы и спор, многие пробы «пустые». Среди слоев раскопа Чагырская пещера этот слой самый холодный. Из четырех проб, концентрация пыльцы в которых позволила насчитать статистически значимое количество зерен, для двух реконструируются тундровые условия. Две другие пробы показали существование холодных листопадных лесов и бореальных таежных сообществ в регионе (рис. 3).