Паломничество в Аньян

Автор: Комиссаров Сергей Александрович, Соловьев Александр Иванович, Николаева Насима Шайхетдиновна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Научная жизнь

Статья в выпуске: 4 т.15, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлена краткая характеристика коллекций Музея мавзолея Цао Цао, Музея Иньского городища и Музея китайской письменности в г. Аньян (пров. Хэнань), изученных в ходе научной командировки в КНР в августе 2014 г. Дается информация об экспонатах, относящихся как к периоду Троецарствия, так и к эпохе Шан-Инь; излагается содержание лекции-консультации по проблеме подлинности мавзолея Цао Цао одного из ведущих китайских специалистов, профессора Тан Цзигэня.

Аньян, мавзолей цао цао, иньское городище, гадательные кости, человеческие жертвоприношения, музеи китая, ранняя письменность

Короткий адрес: https://sciup.org/147219568

IDR: 147219568 | УДК: 904(510.4)

Текст научной статьи Паломничество в Аньян

В истории каждой науки (и не только) есть знаменательные места, с которыми связаны обстоятельства или события, определившие существенные этапы в развитии того или иного феномена. Посещение таких мест для специалиста не только способ получения новых знаний, но и возможность лично приобщиться к важнейшим историческим (или историографическим) событиям. Как правило, это служит хорошим стимулом для дальнейших исследований.

В области археологии (особенно бронзового века) к таким «священным городам», несомненно, относится Аньян и выявленное в его окрестностях Иньское городище (Иньсюй) [Тан Цзигэнь, 2008]. С обследованием этого памятника в 1899 г. под руководством Ван Ижуна связывают начало научной археологии в Китае. С 1929 г. раскопки, которые возобновились за год до этого, велись под руководством Ли Цзи, который на аньянских материалах отрабатывал полевые методики, равно как и приемы взаимной критики археологических, эпиграфических и нарративных источников. Особое значение Аньяна для отечественной (и шире – всемирной) археологии состоит в том, что сделанные там находки легли в основу так называемой восточноазиатской хронологической шкалы, которая позволила датировать многие бесписьменные культуры на территории России, Монголии и ряда других стран и регионов.

Соответственно, исследованию памятников Аньяна посвящен значительный пласт научной литературы, написанной как археологами, так и китаеведами, а в лучших образцах – сочетающий достоинства обеих научных дисциплин (см., например: [Крюков, 1973; Кучера, 1977;

⃰ ⃰ Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 14-01-00477а.

Комиссаров С. А. , Соловьев А. И. , Николаева Н. Ш. Паломничество в Аньян // Вестн. НГУ Серия: История, филология. 2016. Т. 15, № 4: Востоковедение. С. 231–239.

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2016. Том 15, № 4: Востоковедение

Варенов, 1989; Кузнецова-Фетисова, 2015]). В то же время раскопки на Иньсюй (и в окрестностях) продолжаются по сей день, каждый год добавляя в иньскую сокровищницу уникальные материалы. Посещение памятника авторами статьи в 2014 г. дало возможность ознакомиться как с классическими, так и новейшими находками, часть которых представлена в прилагаемых фотографиях.

Научная командировка в Аньян осуществлялась по плану и при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, с 18 по 23 августа 2014 г. Основной целью было посещение недавно открытого мавзолея Цао Цао, по поводу которого не прекращается горячая дискуссия на страницах китайской научной литературы (обзор см.: [Комиссаров, Соловьев, Николаева, 2014; Николаева, Борисов, 2015]). Такая поездка стала возможна благодаря договору о сотрудничестве, подписанному Институтом археологии и этнографии СО РАН и Институтом археологии АОН КНР (ИА). Необходимо отметить значительную организационную поддержку, оказанную китайскими коллегами, прежде всего зам. директора ИА Чэнь Синцанем и начальником отдела организации исследований Цун Дэсинем, которым авторы выражают свою глубокую благодарность. И, конечно, совершенно неоценимой была помощь со стороны профессора Тан Цзигэня, начальника Аньянского археологического стационара ИА и зам. директора двух важнейших музеев Аньяна.

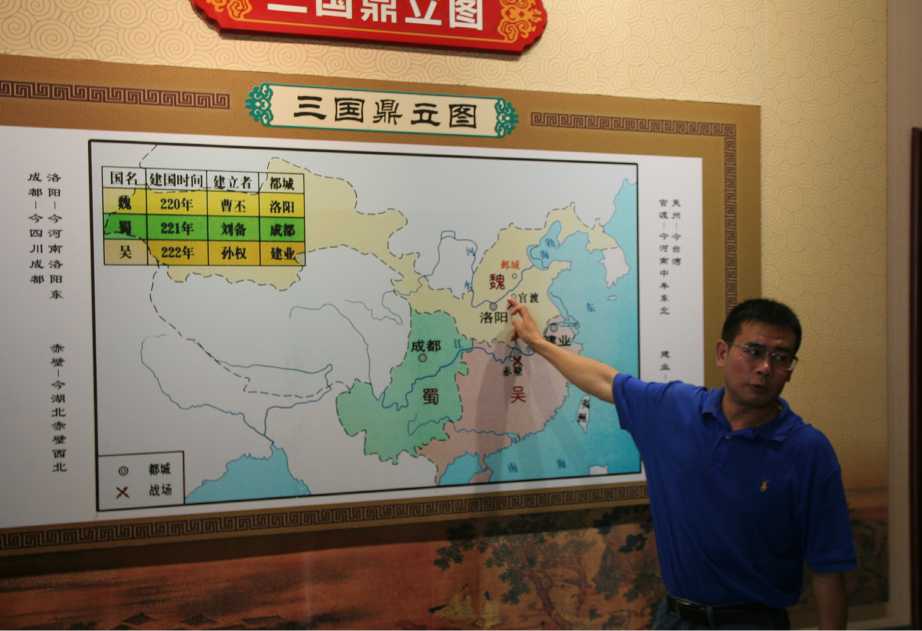

В частности, он организовал выезд в дер. Сигаосюэ на мавзолей Цао Цао (памятник уже му-зеефицирован, но пока не открыт для широкого доступа). Непосредственно на объекте он провел лекцию-консультацию, в том числе в плане обоснования подлинности принадлежности могилы одному из самых известных персонажей китайской истории (рис. 1).

В качестве доказательств он привел следующие факты:

-

• в мавзолее нашли костные останки мужчины, которому, судя по состоянию зубов и черепной коробки, больше 60 лет;

Рис. 1 . Профессор Тан Цзигэнь проводит консультации в Музее мавзолея Цао Цао. Все фотографии в статье выполнены А. И. Соловьевым

-

• по конструкции и сохранившемуся инвентарю могила соответствует позднему этапу династии Восточного Хань;

-

• размеры мавзолея, его форма и обнаруженные нефритовые регалии свидетельствуют о высоком социальном статусе хозяина могилы, его близости к императору;

-

• место расположения мавзолея находится всего в 30 км от ханьско-вэйского городища Ечэн, где была одна из резиденций Цао Цао;

-

• посмертный титул покойного – Вэйский У-ван, о чем свидетельствуют найденные в могиле каменные таблички с соответствующей гравировкой;

-

• судя по находкам и надписям на найденных в могиле каменных табличках, умерший при жизни был воином, о чем должны были свидетельствовать помещенные в могилу меч и железный доспех;

-

• при жизни он также много пользовался благовониями, о чем свидетельствует табличка с надписью «Тридцать пар мешочков для благовоний»;

-

• покойный до своей кончины страдал от болей в шее, о чем свидетельствует находка в гробнице каменного изголовья с надписью «камень, которым часто пользовался Вэйский У-ван для успокоения затылка» (« 魏 武王常所用慰项石 » ).

Взятые вместе эти факты, сопоставленные со сведениями письменных и эпиграфических источников, убеждают нас в том, что в мавзолее был захоронен именно Цао Цао. Свои взгляды Тан Цзигэнь высказывал в ряде статей и книг (см., например: [Цао Цао му…, 2010]), благодаря которым сейчас большая часть исследователей считает захоронение и его атрибуцию подлинными.

Профессор Тан Цзигэнь также сопровождал нас при посещении Музея Иньского городища, что позволило осмотреть не только экспозицию, но и некоторые материалы из фондов, а также получить исчерпывающие пояснения со стороны ведущего специалиста. Мы зафиксировали образцы оружия и ритуальных (в том числе керамических) сосудов (рис. 2–4). Специальный зал был посвящен знаменитым иньским чэ-ма кэнам (ямам с колесницами и лошадьми) (рис. 5), при том что лошади могли и отсутствовать. Раскопанные в основном в конце 1990-х – начале 2000-х гг. в районе Люцзячжуан, чэ-ма кэны были законсервированы и каждый из них единым блоком перенесен под одну крышу, чтобы наглядно показать различия в их составе: колесница могла сопровождаться захоронением 2 лошадей и возницы (стандарт), 2 лошадей без возницы (реже), возницы без лошадей (еще реже). Чем объясняются такие различия – пока не ясно.

Впечатляют и многочисленные погребения, законсервированные и реконструированные на территории городища. По количеству и разнообразию действий, проводимых с телами усопших, далеко не всегда почивших естественным образом, вскрытые на территории городища, а ныне экспонированные для посетителей «погребальные комплексы» вряд ли найдут себе равных где-либо в другом месте и в другую эпоху. Здесь и стандартные ингумации на спине и на животе, и разного рода парциальные захоронения, в «причудливых» сочетаниях содержащие человеческие останки, и стоячие захоронения воинов с оружием (рис. 6) – своеобразных «часовых вечности», могилы которых окружали царский дворец. Эта картина указывает на весьма вероятную нерасчлененность древних схем мировоззрения, когда общество владело серией базовых постулатов, непротиворечивых для мифологического сознания, которые в нужный момент дополнялись, достраивались в сознании в зависимости от потребностей ситуации и накопленного опыта духовной жизни его носителей. Особое место в ряду таких свидетельств занимают находки крупных бронзовых двухкамерных котлов-триподов ( янь ), в полости которых среди сыпучих почвенных фракций заполнения обнаружены человеческие черепа (рис. 7).

Манипуляции с человеческими телами и их частями далеко не редкость в архаичных обществах. В массиве действий, связанных с человеческими жертвоприношениями, можно условно выделить несколько крупных блоков. Один из них связан с погребальной обрядностью, культом умерших (миром мертвых); другой – с ритуальной практикой, в основе которой лежит своего рода «обмен» с высшими силами, для получения благ миром живых, помощи в решении какой-либо общественно важной задачи (к последней, кстати, может относиться

Рис. 2. Бронзовый наконечник копья с остатками лакированного древка. Экспозиция Музея Иньского городища

Рис. 3 . Нефритовый наконечник копья с бронзовой втулкой. Экспозиция Музея Иньского городища

Рис. 4 . Керамическая крышка с изображениями человеческих лиц. Из могилы М5 в Хоугане, раскопки 1971 г. Экспозиция Музея Иньского городища

Рис. 6 . Захоронение воина с оружием, реконструированное на территории Иньского городища (в комплексе царского дворца)

и погребение значимого для древнего коллектива лица; тем самым условно разделенные блоки вновь объединяются, «закольцовываются»). Говоря о жертвоприношениях, связанных с погребальной обрядностью, мы имели в виду ритуальное убийство и, как правило, сопогребение людей-слуг, которые должны были сопровождать умершего в мир иной и обслуживать его по прибытии. Человеческие жертвоприношения другого рода посвящались божествам высокого ранга – «хозяевам» территории и небесным покровителям ее населения. Из этнографии мы знаем, что посвящаемого человека, который выполнял роль своего рода «гонца», убивали, а тело его расчленяли и варили, после чего варево выливали в специальную ямку. Здесь можно усмотреть несколько нюансов, связанных с принципом подобия, характерным для архаичного и традиционного мировоззрения. Пар, поднимающийся над котлом «в выси», как и в случае сожжения, – прямой указатель на небесные сферы, куда воспаряет реинкарнирующаяся душа. С другой стороны, все связанное с материальным телом выливается в ямку в земле, что можно рассматривать как апелляцию к нижним мирам и своего рода алломорф погребения, в котором и должна пребывать так называемая могильная душа – некоторая иная субстанция, связанная с телесной сущностью человека.

Впрочем, если мы обратимся к материалам так называемых охотников за черепами, то обнаружим, что смысл подобных действий нередко связан не только с аграрным культом, но и с заботой о посмертном существовании самого «охотника». Последний, завладев головой и соответствующим образом обработав череп, получал себе посмертного слугу, который будет трудиться на хозяина и выполнять его желания в «царстве мертвых» [Фробениус, 2016. С. 117, 119, 136]. С этих позиций котел с жертвенной начинкой может рассматриваться как важный сакральный дар, адресованный важному для общества человеку. При этом подношение могло осуществляться как живому (залог будущего благополучия в иных измерениях, где убиенный дождется своего нового хозяина), так и усопшему (имея, по сути, аналогичный посыл).

На примере только одной находки можно видеть, каким огромным источниковым материалом обладает Музей Иньского городища, причем не только для изучающих бронзовый век (хотя для них, конечно, в первую очередь), но и для специалистов по другим периодам и направлениям археологии и этнологии. И, разумеется, эпиграфики, поскольку именно в Аньяне найдены десятки тысяч гадательных костей и панцирей с надписями, которые существенно дополняют сведения вещественных источников.

Не случайно в 2009 г. в Аньяне был открыт Музей китайской письменности. Там представлены материалы (или их копии) из различных районов Китая, поскольку достаточно развитые знаковые системы создавались в эпоху неолита и палеометалла носителями разных археологических культур, таких как Пэйлиган, Шуандунь, Цюйцзялин, Шицзяхэ, Лянчжу и др. Однако до выявления логической (применительно к тексту – грамматической) устойчивой связи между различными знаками можно говорить только о предпосылках формирования письменности (ср.: [Деопик, Ульянов, 2011]). Поэтому основное место в экспозиции музея занимает развитие шанской иероглифики, грамматический строй которой поддается реконструкции, а сами тексты – расшифровке. А находят все новые и новые образцы этой письменности в основном именно в Аньяне.

Список литературы Паломничество в Аньян

- Варенов А. В. Древнекитайский комплекс вооружения эпохи развитой бронзы: Учеб. пособие. Новосибирск: Изд-во НГУ, 1989. 89 с.

- Деопик Д. В., Ульянов М. Ю. Ранняя аустрическая письменность: массив надписей V тыс. до н. э. из Шуандуня (пров. Аньхой, КНР)//Ломоносовские чтения: Востоковедение: Тез. докл. науч. конф. М.: МГУ, 2011. С. 67-70.

- Комиссаров С. А., Соловьев А. И., Николаева Н. Ш. Изучение мавзолея Цао Цао: проблемы и перспективы//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2014. Т. 13, вып. 4: Востоковедение. С. 207-214.

- Крюков М. В. Язык иньских надписей. М.: ГРВЛ, 1973. 136 с.

- Кузнецова-Фетисова М. Е. «Великий город Шан» (XIV-XI вв. до н. э.) и его значение в древней истории. М.: Наука -Вост. лит., 2015. 190 с.

- Кучера С. Китайская археология 1965-1974 гг.: палеолит -эпоха Инь. Находки и проблемы. М.: ГРВЛ, 1977. 268 с.

- Николаева Н. Ш., Борисов Д. Э. Подлинность мавзолея Цао Цао: «за» и «против»//Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 4: Востоковедение. С. 187-193.

- Фробениус Л. Детство человечества: Первобытная культура аборигенов Африки и Америки/Пер. с нем С. Д. Чулока. М.: Либроком, 2016. 368 с. (Акад. фундаментальных исслед.: Этнология).

- Тан Цзигэнь. Иньсюй ичжи «тучудэ пубянь цзячжи» дэ жэньчжи, баоху юй чжаньши // Тан Цзигэнь. Каогу юй вэньхуа ичань луньцзи [唐际根。殷墟遗址“突出的普遍价值”的认知、保护与展示 //唐际根。考古与文化遗产论集]. Признание, охрана и экспонирование «исключительной универсальной ценности» памятника Иньсюй // Тан Цзигэнь. Сборник статей по археологии и культурному наследию. Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2008. С. 364-393.

- Цао Цао му чжэньсян/Тан Цзигэнь цзун чжуаньгао . Реальная ситуация с могилой Цао Цао/Гл. сост. Тан Цзигэнь. Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2010. 214 с.