Памятник Хоутаомуга раннего неолита Северо-Восточного Китая и его место в археологии Амуро-Приморского региона

Автор: Медведев В.Е., Гирченко Е.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: т.XXIX, 2023 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено материалам раскопок на памятнике Хоутаомуга (близ современного г. Даань в провинции Цзилинь). К двум ранним фазам неолитического времени относится рыхлая толстостенная керамика, датируемая временем более 10 тыс. л.н. (горизонт 1) и 7-6 тыс. л.н. (горизонт 2). Даты нижнего слоя являются одними из наиболее ранних на данный момент в пределах Маньчжурии. Авторами приводятся результаты технико-типологического анализа образцов керамики, направленного на изучение наиболее важных технологических характеристик: состава теста, способов формования полого тела, орнаментации, особенностей дальнейшего использования и т.д. Также представлен сопоставительный анализ с известными приамурскими культурами осиповской, новопетровской, громатухинской. Морфологически сосуды осиповской культуры и памятника Хоутаомуга горизонта 1 очень близки по форме, схожи по орнаментации (гребенчатые орнаменты, горизонтальный зигзаг) и составу теста: присутствуют органические волокна, фрагменты раковин и включения кварца. Вероятным продолжением традиции является керамический комплекс памятника Чантоцзы. Многое роднит материалы более позднего горизонта 2 Хоутаомуга с керамикой новопетровской и громатухинской культур, однако в отличие от раннего этапа есть и аналогии на территории Китая в культуре анъанси: это использование раковин в качестве отощителя, жгутовая техника формовки, а также новый тип декора налепные валики. Сравнение материалов памятника, в котором представлены два ранних пласта в развитии местных керамических традиций, позволяет уточнить ареал гончарства в регионе и возможные пути распространения древних технологий, указать место памятника в картине развития неолитических технологий на северо-востоке Китая.

Приамурье, приморье, северный китай, неолит, памятник хоутаомуга, осиповская культура, громатухинская культура, новопетровская культура, керамика, культурные связи

Короткий адрес: https://sciup.org/145146656

IDR: 145146656 | УДК: 903.23 | DOI: 10.17746/2658-6193.2023.29.0212-0218

Текст научной статьи Памятник Хоутаомуга раннего неолита Северо-Восточного Китая и его место в археологии Амуро-Приморского региона

Хронологически зарождение керамического производства соответствует финалу плейстоцена и относится к начальной фазе неолита. В настоящее время очаги древнейшей керамики выделяются в Южном и Северном Китае, на российском Дальнем Востоке и в Японии. В Северном Китае ранняя керамика, датируемая 12–11 тыс. л.н., обнаружена на памятниках провинций Хэбэй и Шаньдун, однако это в большей степени центральные или восточные районы страны, севернее в пределах Хэйлунцзяна, Цзилиня, Ляонина памятники с ранними датами достаточно редки.

В фокусе данного исследования находятся материалы раскопок на памятнике Хоутаомуга, в административном отношении относящемся к территории дер. Юнхэ близ г. Даань провинции Цзилинь. К двум ранним фазам неолитического времени относится рыхлая толстостенная керамика, датируемая временем более 10 тыс. л.н. (горизонт 1) и 7–6 тыс. л.н. (горизонт 2). Даты нижнего слоя являются одними из наиболее ранних на данный момент в пределах Маньчжурии [Kuzmin, 2006, р. 364]. В статье рассматриваются морфологические и технические характеристики ранних керамических остатков, обнаруженных на стоянке Хоутаомуга. Сравнительная характеристика материалов памятника, представляющих два ранних пласта в развитии местных керамических традиций, позволяет уточнить ареал гончарства и возможные пути распространения древних технологий, значение памятника для понимания картины развития неолитических технологий на северо-западе провинции Цзилинь.

Центр Северо-Восточного Китая – обширная аллювиальная равнина, образованная р. Сунгари, притоком р. Амур, и р. Нэньцзян, крупнейшим притоком р. Сунгари. Долина среднего и нижнего течения р. Нэньцзян имеет равнинный рельеф, реки не текут плавно, а образуют многочисленные озера и болота. Юэлян и Синьхуан – это два соединенных озера, образовавшиеся там, где р. Таоэр (третий приток Амура), текущая с северо-запада, впадает в р. Нэньцзян, образуя большой водоем, площадь которого сегодня составляет не менее 2 тыс. га.

Памятник Хоутаомуга расположен на длинном и узком песчаном холме на юго-восточном берегу оз. Синьхуан на Маньчжурской равнине. Высота холма над ур. м. составляет 130–155 м. Высота холма над поверхностью озера от 6 до 12 м. Стратиграфическая колонка включает в себя 7 слоев от раннего неолита до периода династий Ляо-Цзинь. Общая площадь памятника составляет 1 410 тыс. м2, наибольшая концентрация находок приходится на территорию 550 тыс. м2. Объект был открыт в 1957 г., частичные исследования проводились в 1958, 1959, 1963 гг., однако наиболее масштабные работы на памятнике велись с 2011 по 2014 г. [Ван Лисинь, 2018, с. 141–142].

Первоначально была разработана относительная хронология, основанная на типологии керамики, стра- тиграфической колонке памятника. Она была уточнена путем сравнения контекстов в регионе в целом. Впоследствии пять образцов карбонизированных остатков, собранных с поверхности гончарных изделий, три образца керамики с примесью органического волокна, а также образцы костей человека и животных, обнаруженные вместе с ранней керамикой, были отобраны для радиоуглеродного датирования. Некоторые сопутствующие данные изначально указывали на очень ранние даты. Почва из слоев и объектов, относящихся к горизонту 1, имела светлый серо-желтый оттенок, очень близкий к цвету подстилающего мелкопесчаного геологического субстрата. Этот слой находился под горизонтом 2, который состоит из черносерых мелких и песчаных фаеоземов, что указывает на то, что ранние стратиграфические подразделения должны были сформироваться до фазы потепления голоцена. Более того, человеческие кости из захоронения горизонта 1 уже достигли определенной степени окаменения.

Ранний слой (горизонт 1) включает в себя погребение мужчины, 15 зольников и 4 траншеи, в которых были найдены ок. 2 тыс. фрагментов керамики, а также раковины, кости животных и рыб. Пять образцов керамики с нагаром, человеческие кости и кости животных были подвергнуты радиоуглеродному датированию и показали даты в диапазоне 12 900– 11 100 л.н. [Wang Lixin, Sebillaud, 2019, c. 77]. Кости мужчины из погребения также были датированы в лаборатории масс-спектрометрии Пекинского университета и показали даты 11235–11145 л.н. [Ван Лисинь, 2018, c. 143].

Горизонт 2 также является неолитическим и датируется периодом ок. 7 тыс. л.н. К нему относятся четыре захоронения (одно из них групповое и содержит три ко стяка), 54 хозяйственные ямы и четыре траншеи. Погребенные были захоронены в скорченном состоянии на боку. В отличие от предыдущего слоя, здесь найдено довольно много изделий из камня и кости – шлифованные топоры и долота, костяные ножи, наконечники стрел, гарпуны и украшения. В оставленных в этот период зольниках и канавах встречаются рыбные кости и раковины моллюсков, а также много костей млекопитающих. Каменные орудия аналогичны орудиям первого периода, преимущественно это микролитические изделия, орудия сельскохозяйственного производства отсутствуют.

Наибольший интерес на двух нижних горизонтах стоянки Хоутаомуга вызвала целая серия канав длиной от 7 до 25 м, шириной в устье от 0,5 до 3,7 м и глубиной 0,16–1,7 м. Синхронные им жилища на этих памятниках не выявлены, назначение канав не установлено. Все они, как и обычные хозяйственные ямы, были заполнены бытовыми отходами, главным образом керамикой, рыбными и иными костями. Безусловно количественные показатели фаунистических остатков говорят о том, что население вело полу- оседлый образ жизни с упором на потребление рыбы и моллюсков или приходило на это место сезонно. Восстановленные формы керамики также указывают на некоторое сокращение мобильности и переход к полукочевому образу жизни.

Керамика Хоутаомуга при петроглифическом анализе показала, что морфологически не связана с другими ранненеолитическими памятниками ни по составу теста, ни по форме, ни по орнаментации. Исследователи выделяют отдельную «культуру Хоу-таомуга фазы 1», указывая, что найденная керамика не похожа на известные ранее ни по составу теста, ни по орнаментации, ни по фрагментам форм [Tang Zhuo-wei et al., 2020]. При технико-типологическом анализе очевидны включения растительных волокон. По мнению Дж. Скибо, специалиста в области экспериментального гончарства, органика использовалась в ранней керамике как абсорбент, позволяющий быстрее высушивать готовое изделие и увеличивающий скорость его изготовления [Skibo, 2013, p. 40–42]. Такой сосуд легче, а значит более удобен в переноске. В некоторых случаях (как правило, из горизонта 2, редко из горизонта 1) фиксируется добавление дробленой раковины. Считается, что эта добавка делает посуду более прочной, а соответственно более устойчивой к термиче ским и механическим нагрузкам. В редких случаях в поздней керамике фиксируются вкрапления кварца, визуально различимые даже без микроскопа, такие добавки тоже делали сосуд более прочным и термоустойчивым [Ibid., p. 48]. По мнению данного исследователя, причиной того, что люди, возможно, освоили гончарное дело, являлось желание добиться подходящих емкостей для непосредственного нагрева содержимого [Ibid., p. 12], а соответственно необходимость варки содержимого была связана с тем, что после интенсивного изменения климата позднего ледникового периода крупные животные, которые были обычной добычей охотников, по степенно исчезли, и группам людей пришлось полагаться на новые ресурсы, такие как речная рыба или, например, желуди. Желуди и орехи необходимо варить, чтобы избавиться от танинов и характерных вяжущих свойств. Некоторые исследователи считают это одной из основных причин появления керамики в Японии, а также в Северном и Южном Китае [Liu, Chen, 2012, p. 46–58, 64–68]. Рыбные ресурсы тоже были в изобилии, появление керамики могло быть связано с использованием рыбы в качестве пищевого ресурса, для хранения или очистки рыбьего жира.

Наличие пыльцы Polygonaceae показывает, что поблизости от участка были заболоченные территории. Ландшафт окрестностей Хоутаомуга и равнины Сун-нэнь сильно отличался от ландшафта бассейна Амура, покрытого березово-лиственничными лесами с некоторыми широколиственными деревьями [Kuzmin, 2008]. По сравнению с наземными млекопитающими, мелководная рыба, моллюски, птичьи яйца более доступны и более стабильны в качестве пищевых ресурсов. Действительно, в слоях горизонта 1 останки рыбы были гораздо богаче и многочисленнее, чем кости млекопитающих, что указывает на то, что люди в основном в своем существовании полагались на водные ресурсы. Кроме того, было обнаружено большое количество семян, что, вероятно, указывает на то, что семена дикорастущих растений были важным пищевым ресурсом для древних жителей Хоутаомуга. В окрестностях памятника на площади 20 тыс. га нет других стоянок, поэтому, скорее всего, конкуренция за ресурсы отсутствовала.

Ранняя керамика очень хрупкая и легко распадалась на жгуты. Фрагменты при раскопках долгое время оставляли в слое для достаточного подсыхания, иначе они рассыпались при извлечении из земли. Как внутренняя, так и внешняя поверхности емкостей покрывались тонким слоем жидкой глины. На поверхности прослеживаются следы заглаживания плоским краем инструмента. Для составления керамического теста использовались глины высокой степени ожелез-ненности, температура обжига составляла ок. 600 оС. Типичные формы, во сстановленные по отдельным небольшим фрагментам – большие цилиндрические горшки с широким устьем ( тунсин гуань ), кувшины с широким устьем ( дакоу гуань ) и чаши ( бо ) при относительно небольшом плоском днище (иногда вогнутом), удобном для готовки на камнях. Толщина стенок от 0,8 до 1,5 см. Только один сосуд был признан археологически целым.

Неорнаментированные со суды редки, декор как правило покрывает всю поверхность сосуда. В основном это рисунок, выполненный зубчатым инструментом достаточно глубокими вдавлениями на 2–3 мм. Узоры образуют горизонтальные линии, одиночные и несколько, расположенные параллельно, а также дугообразно, образуя чешуйчатый рисунок, или «елочкой». Некоторые орнаменты выполнены другим инструментом, более тонким и оставляющим неглубокие следы, например параллельные косые линии, дуги или зигзаги. Также встречаются отпечатки гребенчатого штампа в виде линий, горизонтальных и вертикальных. Иногда на внутренней стороне сосуда встречаются выступы, образованные от вдавлений орнаментира с внешней стороны.

Керамика из горизонта 2 обожжена лучше, не слоится. Изготовлена методом кольцевого налепа, украшена валиками, как правило в верхней части сосудов. Толщина стенок 0,4–0,8 см. Формы есть как высокие, так и низкие, есть несколько маленьких сосудов ( гуань ) с широким туловом и устьем, упоминается также изделие с ручкой. К восстановленным формам сосудов отно сятся прямые или открытые цилиндрические банки и горшки с вогнутым дном и зауженным горлышком.

Керамика содержит органические волокна, они гораздо более единообразные по размерам по сравне- нию с керамикой горизонта 1. Толщина стенок также выверена, не превышает 0,5–0,9 см. Распространеннее становится метод добавления раковин в тесто, при этом они однотипны по размеру и расположены параллельно поверхности изделия. Обжиг проводится при температуре не менее 700 оС. К старым орнаментальным традициям добавились параллельные ряды точек (формы ямок могут быть треугольными, полулунными), увеличилось количество «жемчужных» проколов, других модификаций ямок под венчиком, при этом отсутствуют узоры «елочка», короткие дугообразные прочесы зубцами гребенки и зигзаг узорами зубцов орнаментира. На поверхности сосуда часто встречаются параллельные узкие полосы с дополнительными налепными элементами, расположенными как далеко, так и близко друг к другу. Украшение занимает более трети площади поверхности сосуда. Расположение украшений также более стандартизировано, хаотичных прочесов нет.

С 1960-х гг. керамику возрастом свыше 10 тыс. л.н. находили на островах Японского архипелага, затем на Дальнем Востоке России [Медведев, 2008, с. 161– 162]. На северо-востоке Китая долгое время не было керамики, датируемой временем ок. 10 тыс. л.н. Материалы, полученные в ходе раскопок на стоянке Сяонаньшань в уезде Жаохэ, могут рассматриваться как местный вариант осиповской культуры, однако имеющихся фрагментов сосудов недостаточно, чтобы проследить – больше признаков сходства или различий. Факт обнаружения остатков горизонта 1 стоянки Хоутаомуга может заполнить пробел в региональном распространении ранней керамики. При первичном сравнении на макроуровне остатки керамики этого периода демонстрируют все очевидные признаки ранней керамики: толстые неравномерные лепные стенки, рыхлое тесто, низкие температуры обжига и т.д.

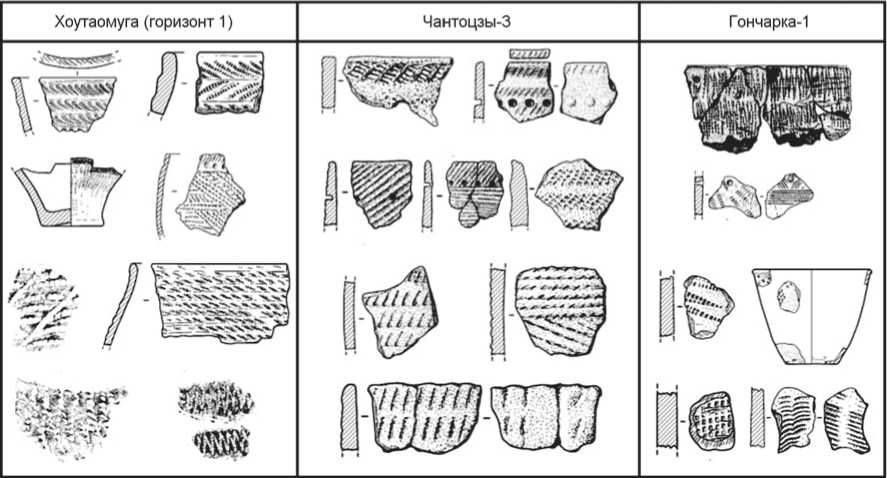

Действительно, существует очевидная лакуна между датировками северокитайских и российских материалов, памятник Хоутаомуга может некоторым образом заполнить этот разрыв, так как датируется временем на 3–4 тыс. раньше массового производства керамики (например, в культуре Синлунва (ок. 6200– 5400 гг. до н.э.)). Похожая на материалы горизонта 1 Хоутаомуга керамика встречается в Чантоцзы (тип А) и Чантоцзы-3 (уезд Тунъюй провинции Цзилинь) (рис. 1), в которой тоже есть растительные волокна, большая часть посуды содержит примеси дробленой раковины, а также разноразмерные фрагменты кварца. Однако керамика Чантоцзы толщиной 0,5–0,9 см, очевидно, более поздняя и явно обожжена при более высоких температурах. Орнаментирована короткими параллельными и наклонными линиями, отпечатками зубчатого инструмента, похожа на керамику Хо-утомуга [Цзинь Сюйдун, Чу Цзиньган, Ван Лисинь, 2011]. До сих пор из-за отсутствия представительной выборки материала, относящегося к типу А Чан-тоцзы, остается неясно, принадлежат ли эти остатки к другой культуре или это разные стадии Хоутаомуга. Пока мы можем рассматривать их как два последовательных культурных типа, имеющих временную преемственность.

Несколько других памятников в соседнем районе Чжэньлай содержат растительные волокна и орнаментацию гребенчатым штампом (например, памятники Хубутай, Сишаган). Все они косвенно указывают на связи с Хоутаомуга, но более поздние, а не параллельные или более ранние.

Рис. 1. Керамика Хоутаомуга (горизонт 1) в сравнении с материалами памятников Чантоцзы и Гончарка-1 (по: [Wang Lixin, 2018, c. 145]).

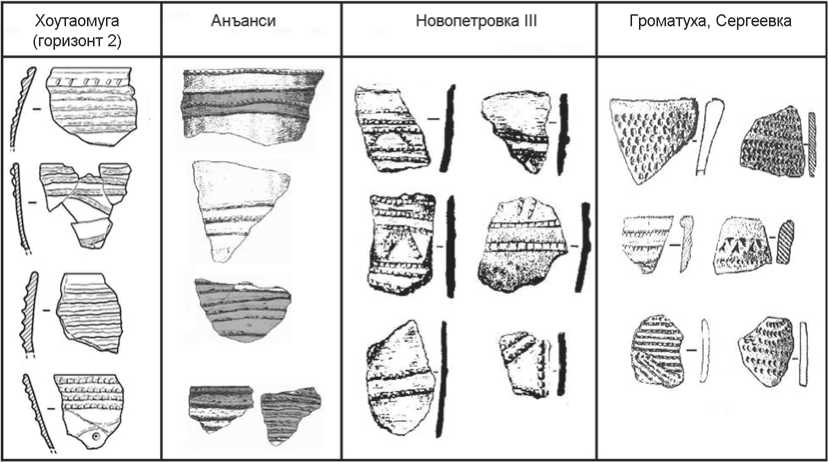

Керамика горизонта 2 имеет прямые аналогии в культуре анъанси возрастом 8–9 тыс. л.н., локализованной в бассейне р. Нэньцзян [Лукашкин, 2013]. В материалах Анъанси самого раннего этапа (этап Хуанцзя вэйцзы) встречаются фрагменты раковин и зерна кварца. Форма сосудов простая и единообразная, поэтому их типология достаточно условна – горшки, миски, блюда. Горшки имеют баночную форму c широким круглым туловом и плоским дном, слабо профилированы. Формование сосуда производилось методами емкостного или емкостно-донного начина, изготовленного так же либо спиральным на-лепом из жгутов на основу в виде круглой лепешки, либо посредством жгутов, образующих как стенки, так и днище последовательными налепами по спирали (рис. 2).

В контексте сравнений с новыми материалами представляют интерес культуры, локализованные в Приамурье – осиповская, громатухинская и новопетровская [Медведев, Филатова, Гирченко, 2021; Медведев, Цетлин, Волкова, 2016]. Все они содержат в тесте примеси растительных волокон и датируются примерно тем же временем, что и Хоутаомуга горизонтов 1 и 2. Самые ранние даты по 14С происходят из осиповской культуры (16–14 тыс. л.н.). Керамика о сиповской культуры не имеет аналогий в Приморье и, вероятно, имеет ме стное происхождение [Медведев, 2020, с. 183], однако насколько далеко на юг зашло распространение данной традиции, вопрос дискуссионный. Добавление растительных волокон в глиняное тесто, очевидно, технологическая традиция, широко распространившаяся в Северо-Восточной Азии: встречается на стоянке Ямихта в Хабаровском крае, Черниговка I в Приморье, на о. Чеджудо в Южной Корее. На памятнике Гончарка-1 осиповской культуры растительное волокно в основном распространено в черепке беспорядочно и менее концентрированно, чем на памятнике Хоутаомуга (рис. 1) [Шев-комуд, Яншина, 2012]. В черепке с данного памятника волокон больше, они более единообразны. Предварительные анализы растительных волокон в глине ранней керамики из Хоутаомуга (горизонт 1) указывают на то, что они могут принадлежать к растениям семейства злаковых [Wang Lixin, Sebillaud, 2019]. Кроме растительных включений, как на Хоутаомуга, так и на Гася и Хумми в тесте встречаются минеральные включения разного размера и разной концентрации – дресва, песок [Медведев, 2008, с. 158], однако в Хо-утаомуга они также единообразнее, что указывает на более позднее происхождение. Технология составления из жгутов и покрытия жидкой глиной характерна для ранних этапов Хоутаомуга, а затем появились дробленная раковина и песок. Более сложная система формования из жгутов появляется с началом изготовления цилиндрических плоскодонных горшков, и изделия из Хоутаомуга, очевидно, не являют собой наиболее раннюю технологию производства и адаптацию в хозяйстве. Нельзя исключать, что носители культур нижнего Амура как-то влияли на обитателей Хоутаомуга, особенно в использовании техники орнаментирования посуды прокатами инструмента в виде зубчатого колесика.

Многое роднит материалы горизонта 2 Хоутаому-га с керамикой новопетровской культуры (рис. 2). Она орнаментирована налепными валиками и изготовлена из теста с примесью ракушки, орудия труда выполнены из призматических пластин. Найдено очень большое количество рыбных костей, растительных

Рис. 2. Керамика Хоутаомуга (горизонт 2) в сравнении с материалами культуры анъанси (по: [Wang Lixin, 2018, c. 149]), новопетровской (Новопетровка III, по: [Деревянко, 1970, с. 154]) и громатухинской (Громатуха, Сергеевка, по: [Окладников, Деревянко, 1977, с. 197, 268–269]) культур.

остатков. Аналогичные ямы найдены при раскопках поселения Новопетровка-3.

Исследования подтверждают, что имеющиеся материалы с более ранними датировками российской амурской керамики показывают, что российская сторона Амура была более заселенной или же она оказалась значительно обеспеченнее источниками [Яншина, 2021, с. 35]. Памятник Хоутаомуга соответствует поздним осиповскими и громатухинскими стоянкам. Если керамика ее нижнего горизонта близка к посуде осиповской культуры Приамурья (жгуты, обилие растительных волокон в тесте, гребенчатые орнаменты, горизонтальный зигзаг), то уже в следующем горизонте появляется керамика совершенно иного облика, с чертами, типичными для культуры анъанси. Ее отличают использование раковин речного моллюска в качестве отощителя, жгутовая техника формовки сосудов, а также совершенно иная орнаментация – налепные валики. По-видимому, это можно считать местной новацией, возникшей еще на предыдущем этапе развития, так как отдельные фрагменты с примесью ракушки были найдены еще в нижнем горизонте стоянки Хоутаомуга [Wang Lixin, Sebillaud, 2019].

В соответствующей литературе изучаемые факторы, приведшие к появлению керамики в Восточной Азии, являются актуальной и дискуссионной темой. Морфологически сосуды осиповской культуры и памятника Хоутаомуга очень близки по форме, они очевидно сильно отличаются от остродонных и круглодонных образцов из Забайкалья, Японского архипелага и Южного Китая. Кроме того, в сред-нем-позднем неолите нижний Амур и сопредельные территории характеризуются большой концентрацией плоскодонной посуды в регионе и находки этих двух памятников говорят, насколько плоскодонная традиция была ранней, что отмечал, например, А.П. Окладников [Окладников, 1964]. Климатические изменения в конце плейстоцена (аллерёд 11 800–11 000 л.н.) стали толчком к адаптации человеческих коллективов к новым условиям существования, так появились новые методы получения и обработки пищевых ресурсов. Чтобы контролировать стабильные пищевые ресурсы этого богатого реками и озерами региона, обитатели данной территории вели сезонно-оседлый образ жизни. Необходимость обрабатывать и хранить рыбу и моллюсков стала мощной движущей силой появления керамики.

Приведенный выше анализ показывает, что остатки горизонта 1 Хоутаомуга (ок. 12 900–11 100 до н.э.) являются самыми ранними образцами керамики эпохи неолита, обнаруженными в Северо-Восточном Китае. Горизонт 2 также вписывается в региональную шкалу неолитических культур и типологически в основном соответствует культуре анъанси, в широком смысле коррелирует с громатухинской и новопетровской культурами. Материалы памятника ликвидируют хроно- логический разрыв в региональной шкале датировок ранней керамики и не противоречат по своим морфологическим характеристикам более ранним российским и более поздним китайским комплексам.

Исследование выполнено в рамках проекта НИР ИАЭТ СО РАН № FWZG-2022-0004 «Многообразие и преемственно сть в развитии культур в эпохи камня, палеометалла и Средневековья в дальневосточном и тихоокеанском регионах Евразии».

Список литературы Памятник Хоутаомуга раннего неолита Северо-Восточного Китая и его место в археологии Амуро-Приморского региона

- Ван Лисинь. Хоутаомуга синьшици шидай ицунь юй сянгуань вэньти яньцзю (Памятник неолитической эпохи Хоутаомуга и связанные вопросы) // Каогу сюэбао (Вестник археологии). - 2018. - № 2. - С. 141-164 (на кит. яз.).

- Деревянко А.П. Новопетровская культура Среднего Амура. - Новосибирск: Наука, 1970. - 204 с. EDN: SXOMZR

- Лукашкин С. А. Цицихаэр чэчжань фуцзинь синьшици шидай ичжи яньцзю (Исследования неолитических стоянок близ станции Цицикар) // Анъанси каогу вэньцзи (Сборник статей по археологии Анъанси). - Пекин: Кэсюэ чубаньшэ, 2013. - С. 123-148 (на кит. яз.).

- Медведев В.Е. Из коллекции керамики осиповской культуры поселения Гася // Окно в неведомый мир: сборник статей к 100-летию со дня рождения академика А.П. Окладникова. - Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2008. - С. 156-162.

- Медведев В.Е. Некоторые ключевые вопросы дальневосточного неолита (Приамурье, Приморье) // Тр. VI (XXII) Всероссийского археологического съезда в Самаре. - Самара: Изд-во Самар. гос. соц.-пед. ун-та, 2020. - Т. 1. -С. 182-183. EDN: KTEFGR