Памятник Югачи-1 (Хакасско-Минусинская котловина) - новый источник по изучению позднетагарских древностей: могильник, поселение

Автор: Гришин А.Е., Чертыков В.А., Выборнов А.В.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Спасательные археологические работы

Статья в выпуске: т.XXVI, 2020 года.

Бесплатный доступ

Публикуются первые сведения об исследованном в ходе спасательных работ памятнике стоянка Югачи-1 в Хакасско-Минусинской котловине (Аскизский р-н, Республика Хакасия). Объект располагается в горно-таежной местности, на юге котловины. Территория памятника использовалась как ритуальная и поселенческая площадка в раннем железном веке, Средневековье и в этнографическое время. Большинство комплексов объекта предварительно отнесены к позднему этапу бытования тагарских древностей (тесинская культура). Исследованы остатки грунтовой могилы (погр. 4) с погребальным срубом (четыре венца, соединение «в шип»). Могила нарушена в древности и позднее переиспользована в качестве мусорной ямы жителями поселения. Определены фрагменты керамики и антропологические остатки, которые могли быть связаны с первоначальным содержанием комплекса. Исследованы два котлована синхронно существовавших слабоуглубленных полуземлянок тесинской культуры. Котлованы имеют подчетырехуголъный контур, размеры 6,5 х 5,4 м (котлован 1), 5,5 х 5,1 м (котлован 2). Представлены различные варианты каркасно-столбовой конструкции сооружений. Котлован 1 предварительно интерпретирован как хозяйственная постройка, котлован 2 - как жилая. Вероятно, они составляли единый комплекс. Внутри котлованов обнаружены углубления хозяйственного и конструкционного назначения. Идентифицированы две отхожие ямы как внутри постройки, так и снаружи. На периферии поселения обнаружено углубление-погреб. Поселенческие конструкции выглядят оригинально на фоне опубликованных свидетельств тагарской домостроительной традиции и значительно дополняют сведения о хозяйственном развитии тагарских коллективов в горнотаежной части ареала распространения культуры. Исследованный памятник обладает хорошим потенциалом для проведения хозяйственных и историко-культурных реконструкций, в т.ч. методами биоархеологии.

Хакасско-минусинская котловина, тесинская культура, грунтовая могила, погребальный сруб, поселение, полуземляночные сооружения

Короткий адрес: https://sciup.org/145145154

IDR: 145145154 | УДК: 902/904 | DOI: 10.17746/2658-6193.2020.26.874-882

Текст научной статьи Памятник Югачи-1 (Хакасско-Минусинская котловина) - новый источник по изучению позднетагарских древностей: могильник, поселение

Исследование тагарских поселений в самой Хакасско-Минусинской котловине и в сопредельных регионах в настоящее время явно отстает от анализа погребальных комплексов как по количеству и качеству источников, объему их публикации, так и по стадии их анализа и обобщения (см., напр.: [Ковалева, Поляков, Амзараков, 2020]). Поэтому выявление нового поселения, изученного масштабно, хотя и в короткие сроки, обусловленные спасательным режимом работ, важно для изучения эпохи раннего железа в Южной Сибири.

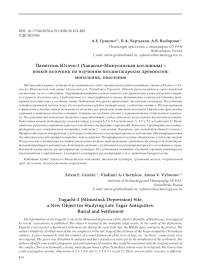

Памятник Югачи-1 был открыт в ходе разведки 2019 г., проведенной отрядом ИАЭТ СО РАН [Выборнов, Чертыков, 2019, с. 769–770]. Работы велись в рамках мероприятий по сохранению объектов археологического наследия при расширении железнодорожной магистрали на отрезке Бирк-чул–Югачи на территории Аскизского р-на Республики Хакасия (рис. 1). Объект был квалифициро- ван как стоянка раннего железного века и Средневековья. Согласно данным разведки, культурный слой распространялся на достаточно обширной территории – 30 284 м2. В 2020 г. были проведены работы на части объекта, прилегающей к железной дороге (16 265 м2).

Памятник расположен на сильно выположенной склоновой площадке, на краю резкого перехода к высокой пойме р. Аскиз. Современное название местности на левом и правом берегу Аскиза – Хы-стаглар. Растительность лесная, хвойно-лиственная. Долина реки в этом месте достаточно узкая, окружена невысокими, но крутыми возвышенностями. Русло разбито низкими островами на несколько меандрирующих, близко расположенных друг от друга рукавов. Внешних признаков памятник не имел и был выявлен благодаря материалу, обнаруженному в серии шурфов. Очевидно, что при первоначальном строительстве железной

Рис. 1. Участок Западного Саяна и юго-запад Хакасско-Минусинской котловины. Местонахождение памятника Югачи-1 в долине р. Аскиз.

дороги была полностью уничтожена юго-западная часть объекта в области подошвы пологого склона. Остальная часть площадки претерпела значительное техногенное воздействие – она спланирована тяжелой техникой, затем на основную территорию был перемещен грунтовый отвал мощностью до 1,5 м, образовавшийся при врезке для железнодорожного полотна. На территории объекта расположены столбы инфраструктуры железной дороги и линии связи. По памятнику вдоль железнодорожной линии идет грунтовая дорога, отсыпанная щебнем. Кроме того, в границах объекта Югачи-1 зафиксированы значительные выемки грунта, небольшие углубления с отвалами. По территории памятника проходят три оврага сезонного водостока, направленные в сторону поймы.

Поселенческий и большинство ритуальных комплексов, отнесенных нами к позднему этапу тагарской культуры (тесинская культура), расположены в южной части памятника. Данная площадка локализуется на краю склона, у подошвы которого протекает река. Площадка инсолирована большую часть дня. В непосредственной близости от нее находятся участки реки, которые у местных жителей считаются удобными для рыболовства. Кроме того, до техногенного вмешательства площадка была залесена, и лес закрывал ее от господствующего в долине северо-западного ветра. Эти факторы явно учитывались древним населением при выборе места для поселения. По сообщению местных жителей, на памятнике и окружающей территории в XIX–XX вв. находились летние стоянки и зимовья части местных родовых скотоводческих коллективов.

В результате раскопок зафиксированы три культурно-хронологических горизонта: раннего железного века, Средневековья и этнографической современности. Наиболее выразительны комплексы раннего железного века, им и посвящена данная статья. Тагарская культура позднего этапа (тесин-ская культура) представлена остатками нарушенной в древности погребальной камеры (погр. 4), которая, очевидно, является самым ранним сооружением на площадке, и двумя жилищными котлованами. Датировка этих объектов базируется на комплексе признаков. (1) Форме и конструкции внутримогильного сооружения погр. 4 присущи характеристики, которые известны в кругу тесин-ской и таштыкской культур. (2) Керамический комплекс в разрушенной могиле и в поселенческих слоях в абсолютном большинстве повторяет форму и размеры, визуально определимые технологические приемы и состав сырья в известных сериях керамических сосудов из тесинских погребальных объектов (у д. Калы, Тепсей и др.).

(3) В культурном слое найдены предметы, известные в погребальных объектах позднетагарской культуры, – плоский бронзовый нож, бронзовое шило с обломанным навершием.

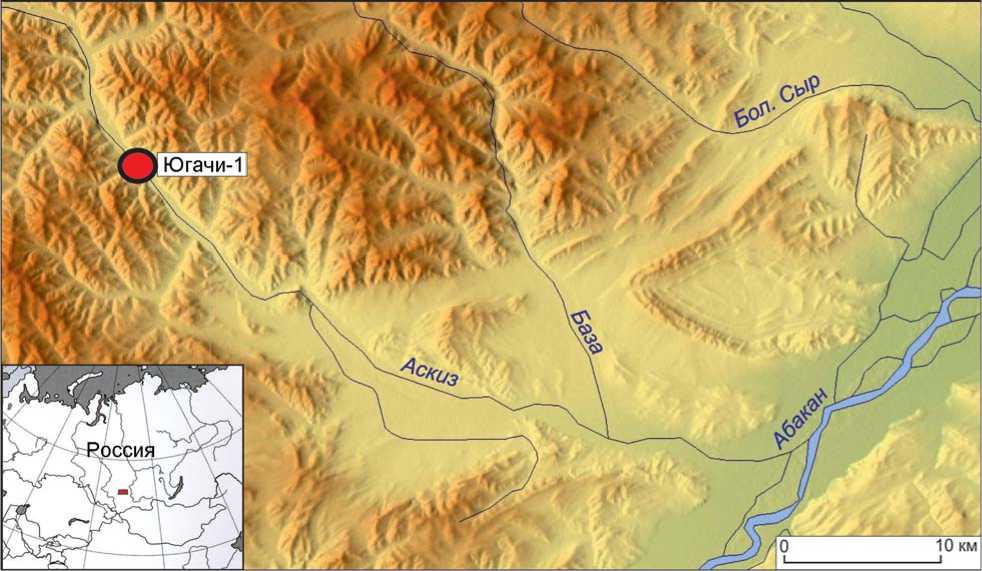

Погребение 4 обнаружено в виде пятна серой и палевой мешаной пылеватой супеси, заполненной мелкими фрагментами тагарской керамики и обломками костей животных со следами термического воздействия и без них (рис. 2). Подобные слои, как было установлено в процессе работы, характерны для хозяйственных ям и внежилищно-го культурного слоя поселения, ближайший котлован которого был расположен всего в 12 м к северу от ритуального объекта. Поэтому углубление первоначально рассматривалось нами исключительно как большая поселенческая мусорная яма, пока в нижней части не были обнаружены элементы деревянной погребальной конструкции. Рельефно западина данной ямы была выражена весьма незначительно, следов внешнего погребального сооружения не зафиксировано.

Верхний контур ямы имел форму, близкую к прямоугольной со скругленными углами, и, по всей видимости, был несколько изменен при древнем нарушении комплекса. Размеры пятна составили 3,25 м по линии северо-северо-восток – юго-юго-запад и 3 м по линии юго-запад – северо-восток. На глубине 0,85 м от уровня кровли материкового слоя (далее все глубины привязаны к данному уровню) яма приобрела подквадратный контур с длиной грани 2,1 м. Глубина ямы 1,15 м. При разборе заполнения обнаружены границы первоначальной могильной ямы и шурфа «грабителей», заполненного слоем поселенческих отходов. Среди «мусора» также обнаружены многочисленные галечные сколы и обломки (часть со следами утилизации), характерные для поселения. Зафиксированы белесые включения, связанные со следами разложения органики.

Таким образом, очевидны три фазы в истории комплекса: сооружение могилы, «ограбление», многоразовое и длительное переиспользование углубления в качестве мусорной ямы. Несмотря на нарушения, деревянное внутримогильное сооружение сохранилось сравнительно хорошо. Оно представляло собой деревянный сруб, который имел практически квадратный в плане контур и размеры в плане 1,95 м по линии запад – восток и 2,03 м по линии север – юг. Элементы сруба сильно повреждены норами и при «ограблении», дерево плохой сохранности, покрыто белесым налетом. Верхнее перекрытие не сохранилось. Всего нами зафиксировано по четыре венца на всех стенах. Самый верхний (пятый) элемент у продольных стен, вероятно, относится к перекрытию. Верхние вен-

Рис. 2. Погр. 4 на стоянке Югачи-1.

1 – деревянный сруб и находки в придонной части (вид с юго-запада); 2 – 6 – фрагменты керамических сосудов из придонной части заполнения.

цы сруба местами были деформированы, нижние сохранили круглую форму сечения. В местах сохранившегося сочленения некоторых бревен сруба был предположительно определен тип соединения венцов – «в шип». Шип располагался на «продольных» элементах сруба. Краевой или сквозной паз (точно разновидность не установлена) изготовлен на обоих концах «поперечных» элементов.

Нижний настил (пол) набран из 17 деталей, вероятнее всего плашек шириной до 0,1 м. Ориентировка элементов настила продольная. Настил не подведен под нижние венцы сруба. В юго-восточном углу участок настила обуглился. Следы огня фиксируются на нижних венцах в этом углу. Плашки настила в месте разведения огня не прогорели полностью. Под настилом идет незначительная прослойка желтой мешаной супеси, а непосредственно на дне ямы залегает прослойка серой супеси общей мощностью до 0,04 м. Эти слои возникли в процессе подготовки ямы и монтажа сруба.

Особое внимание было уделено находкам из придонной части могилы. В юго-восточной части заполнения залегали крупные обломки и целые кости животных (астрагалы, фаланга, челюсть, ребра и трубчатые кости, позвонки) и развалы четырех сосудов, состоящие из крупных фрагментов, находившихся в сочленении (сосуды 1–4 – рис. 2, 2 – 6 ). Предметы встречались как непосредственно на дне, так и выше него. При этом в средней и верхней части заполнения подобных развалов керамических сосудов выявлено не было. Сосуды 1–3 (красноглиняные, наиболее полные) залегали единым массивом у средней части юговосточной стенки. Сосуд 4 (сероглиняный) был представлен крупным фрагментом стенки. Возможно, данные сосуды имели отношение непосредственно к погребальному инвентарю. Кроме керамики и костей в придонной части сруба обнаружены обломки зернотерки, фрагмент бересты (взяты пробы), угольки, колотая галька. Среди костного материала, изъятого из всего заполнения объекта, антропологических остатков не найдено (исследование проводила мл. науч. сотр. ИАЭТ СО РАН М.С. Кишкурно).

Данный комплекс является нарушенной в древности грунтовой могилой, возможно кенотафом. Судя по размерам, могила могла быть предназначена для захоронения двух человек. В процессе «ограбления» был полностью изъят антропологический материал, из первоначальных находок, возможно, остались сосуды 1–3 и часть костей животных. После «ограбления» в могиле, вероятно, был произведен поджог как символическое закрытие входа в «мир мертвых». Шурф, оставшийся после проникновения, был использован 878

при функционировании поселения как мусоросборник.

Основную проблему для культурно-хронологической атрибуции погребального сооружения представляют полное отсутствие следов надмогильного сооружения из-за значительного техногенного нарушения верхних напластований и отсутствие жестко привязанного к погребальному комплексу инвентаря. Следует отметить, что зафиксированные нами конструктивные особенности не являются узкодатирующими в рамках тагар-ских древностей, но остатки деревянных элементов позволяют получить дату радиоуглеродным методом и с помощью дендрохронологических процедур. Однозначна, на наш взгляд, наиболее ранняя относительная хронологическая позиция описанного комплекса для памятника в целом. Пока мы склонны относить данный комплекс к тесин-ской культуре [Кузьмин, 2011] или позднему этапу тагарской культуры по другим классификациям.

Поселенческий горизонт , занимающий более позднюю хронологическую ступень, представлен двумя котлованами слабо углубленных полуземлянок, существовавших синхронно друг с другом и, возможно, составлявших одну двухкамерную постройку. Были исследованы также разнообразные сооружения хозяйственной периферии.

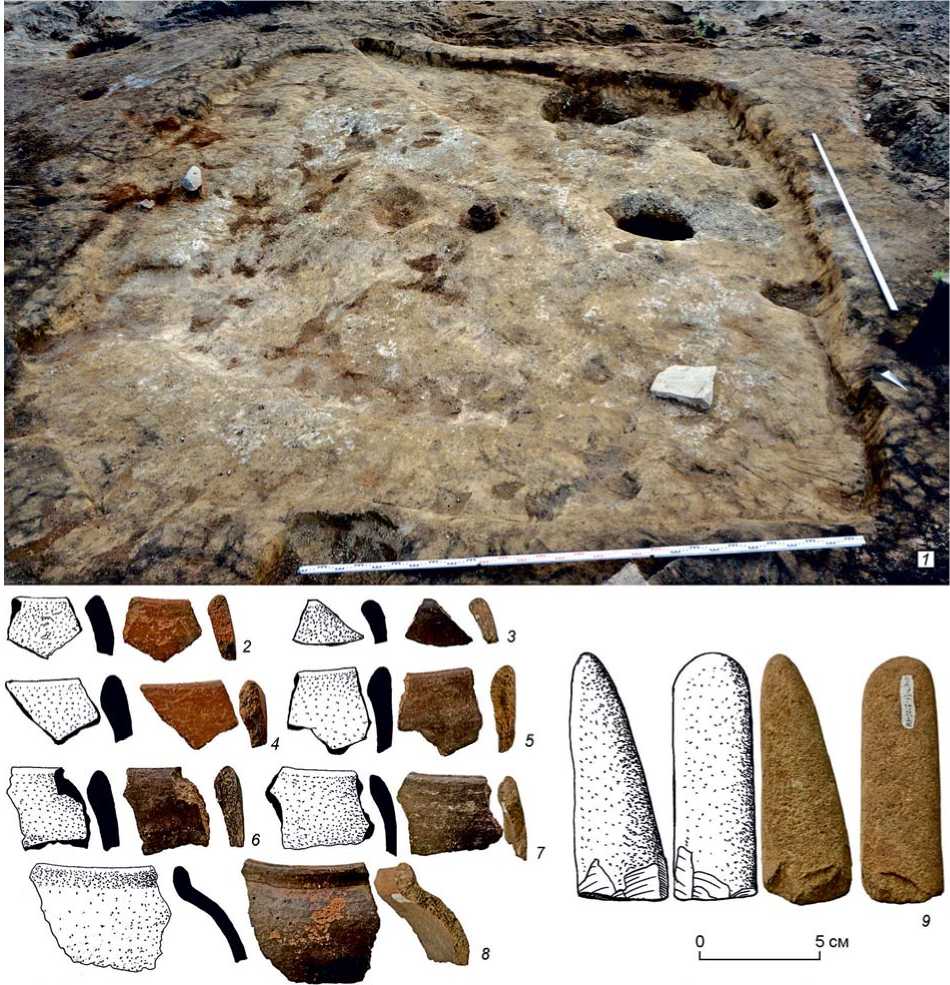

Котлован 1 имел подчетырехугольный контур (рис. 3); его размеры: длина восточной стены от угла до угла – 6,5 м, южной – 5,4 м, западной – 6 м, северной – 5,5 м. Пол первоначально несколько понижался к центру. В качестве входа мог использоваться подъем на южной границе котлована, где стенки практически нет. Ширина этого пространства около 1,5 м. Вход был обращен к реке. На остальных границах котлована стенки явственно оформлены и имеют высоту от 0,17 до 0,3 м, а также значительный наклон – 45° и более. Восточная часть котлована, заполнение и дно, нарушена поздней ямой, носившей, скорее всего, производственный характер. Верхняя часть заполнения котлована сформирована светло-серой или светло-палевой пылеватой неоднородной супесью мощностью до 0,25 м. Здесь залегали разрозненные обломки костей со следами огня и без них, фрагменты керамики. Определенных концентраций археологический материал в данных слоях не образует. Вероятнее всего, находки связаны с переотложенными отходами, первоначально залегавшими на крыше или возле стен конструкции. Нижнюю часть заполнения образуют области бурой пятнистой супеси, яркость цвета которой варьирует. Не исключено, что окрас слоя и его характерная пятнистость связаны с деградацией деревянных элементов конструкции и интерьера. По-

Рис. 3. Котлован полуземлянки 1 на стоянке Югачи-1.

1 – общий вид с северо-востока на уровне дна; 2 – 8 – фрагменты керамических сосудов; 9 – каменное орудие.

дошва слоя соответствует последнему горизонту обитания и имеет более насыщенный цвет. Здесь встречаются разрозненные фрагменты стенок керамических сосудов. Непосредственно в придонном заполнении у северной стенки была найдена плитка девонского песчаника средних размеров, которая, скорее всего, служила бытовой утварью. Для материкового дна котлована характерны белесые включения, природу которых еще предстоит выяснить. В норах на дне северной части котлована были обнаружены скопление из трех астрагалов мелкого рогатого скота, единичный астрагал и скопление фаланг животного. Хотя предметы найдены в норах, не исключено, что первоначально они находились в небольших ямках.

Достоверно с опорной конструкцией могут быть связаны три ямы. Одна расположена в центре (об. 9), две другие – в противоположных углах котлована, северном и южном. Центральная яма неглубокая и содержит остатки нижней части столба, две остальные, глубиной 0,5–0,74 м, крупных остатков столбов не содержат, но имеют характерное темнобурое заполнение и камни для забутовки. Следов очага в котловане не обнаружено.

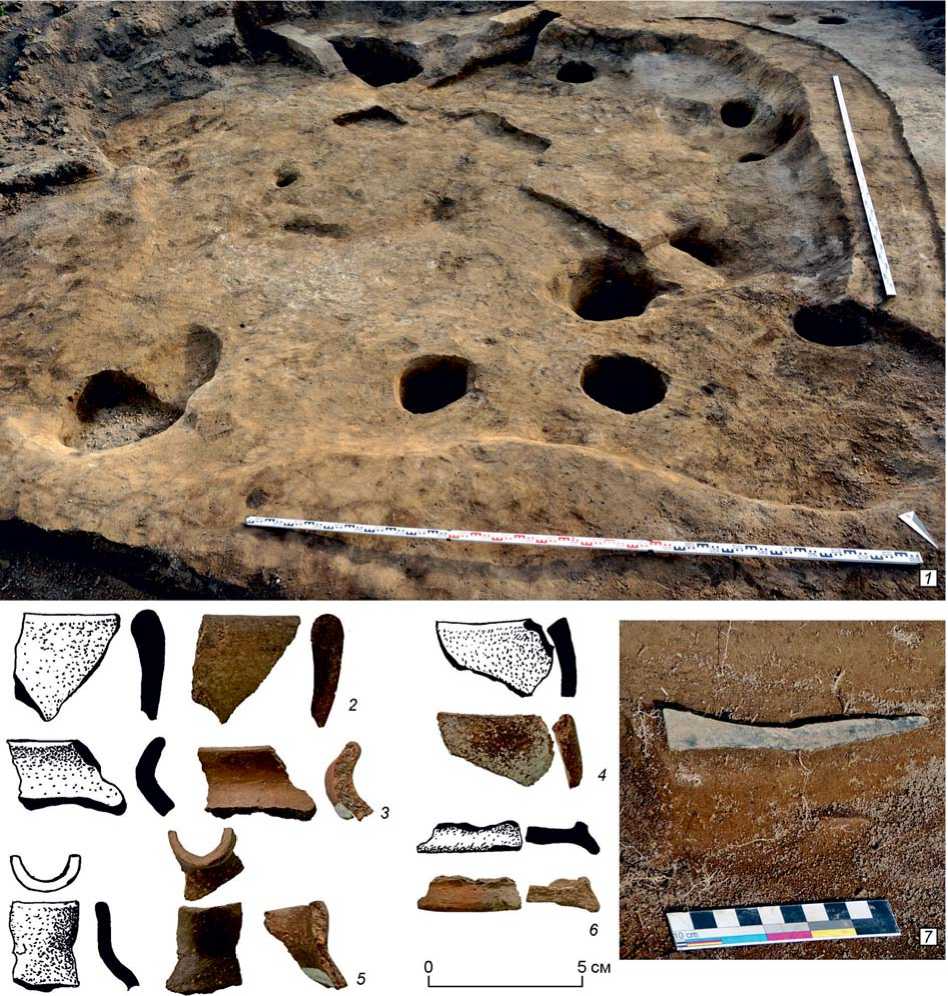

Котлован 2 располагался всего в 0,4 м к западу от котлована 1 и имел такую же ориенти- ровку (рис. 4). Это позволяет предполагать, что оба сооружения могли образовывать единую двухкамерную конструкцию. Стенки котлована пологие. Дно немного понижается к центру. Контур в плане прямоугольный, незначительно вытянутый по линии север – юг. Размеры котлована по верхнему контуру 5,5 × 5,1 м, по нижнему – 4,4 × 5 м. Максимальная глубина сооружения 0,3 м. Внутри котлована зафиксированы две ямы для опорных столбов, которые располагались у средних частей противоположных стенок – северо-восточной и юго-западной. Таким образом, для данной кон- струкции можно предполагать двускатную крышу. По центру зафиксирован небольшой прокал от очага, который оказался перерезан погребением ребенка (погр. 3), совершенным, по всей видимости, уже в руинированном комплексе.

Котлован 2 имел сходные стратиграфические слои заполнения с напластованиями, описанными для котлована 1. В заполнении также выделялся слой разрушенной кровли с аккумулированным на нем мелким мусором и слой, интерпретированный нами предварительно как остатки дерево-земляной конструкции стен, перекрывающий непосред-

Рис. 4. Котлован полуземлянки 2 на стоянке Югачи-1.

1 – общий вид с северо-востока на уровне дна; 2 – 6 – фрагменты керамических сосудов; 7 – бронзовый нож in situ (вид с юго-запада).

ственно горизонт обитания. К этому уровню тяготеют более крупные, но редкие находки. Ярко выраженных скоплений и развалов керамики выявлено не было. Среди находок – фрагментированные стенки сосудов, кости животных, простейшие орудия на колотой гальке, каменное лощило, бронзовый нож, каменные грузила. Пол имел области с белесыми включениями.

Рядом с северным углом были обнаружены две ямы, одна из которых с характерным золистым заполнением, а другая, глубиной до 0,6 м от уровня пола, была заполнена вышележащим слоем и, вероятно, служила ямой для хранения. Следует упомянуть и три сходные между собой по заполнению и размерам ямки у северо-восточной стены. В двух из них обнаружены три и четыре астрагала мелкого рогатого скота (ср. скопления костей конечностей животных в котловане 1). Данные комплексы, похожие по составу и локализации внутри построек, мы склонны связывать с ритуалами домашней магии.

Кроме позднего детского погребения, перерезавшего очаговый комплекс, в верхней части заполнения, интерпретированной нами как остатки кровли, были обнаружены плечевая и бедренная кости взрослых индивидуумов (индивидуума). Не исключено, что это останки из нарушенного обитателями данного поселка парного погр. 4, что может служить подтверждением нашего предположения об относительной хронологии ритуальной и жилой площадок.

Таким образом, котлован 2 предположительно является жилым помещением, а котлован 1 – хозяйственным. Об этом свидетельствуют наличие очага в котловане 2 и отхожей ямы в котловане 1, меньшие размеры котлована 2, более выраженный в нем слой бурой супеси, которую мы связываем с разложением деревянных элементов конструкции и интерьера.

Кроме котлованов полуземлянок на непосредственно прилегающей территории были обнаружены бытовые и производственные комплексы. Среди них можно идентифицировать яму-погреб, которая после разрушения была заполнена мусором с поселения. Отметим, что она могла быть связана с наземным срубным сооружением, следов от которого не осталось, аналогично тому, как это предполагалось на Ташебинском городке [Кыз-ласов Л.Р., 2001]. Помимо отхожей ямы внутри котлована 1, подобное сооружение идентифицировано в непосредственной близости от остатков этой постройки (в 3 м к юго-востоку). Наличие явных столбовых ям вне котлованов указывает на наличие каких-то сооружений в других частях площадки. Есть и иные объекты (их более 100), генезис и функциональное назначение которых еще предстоит выяснить.

Традиционно основной исследовательский интерес вызывают срубные тагарские конструкции, прототипы которых усматривают в погребальных деревянных сооружениях. По широко распространенному мнению, именно они запечатлены в известных петроглифах [Кызласов И.Л., 2005; Прищепа, 2018; и др.]. О полуземляночных конструкциях сведений немного. Прямоугольные полуземляноч-ные конструкции известны на тагарских поселениях [Абсалямов, Мартынов, 1979; Членова, 1992; Ковалева, Поляков, Амзараков, 2020]. Но на этих объектах в оформлении стен активно использовался плитняк, зафиксирована иная схема опорного контура и отличное оформление входа. Обнаруженные на стоянке Югачи-1 образцы тагарского домостроительства на данный момент выглядят на фоне известных сооружений весьма оригинально.

Представленный в первом приближении комплекс раннего железного века Югачи-1 обладает хорошим потенциалом для решения задач культур-но-хронлогической интерпретации и хозяйственной реконструкции как с помощью традиционных методов археологического исследования, так и с применением биоархеологического подхода. Его изучение может дать информацию о взаимодействии различных групп тагарского населения на позднем этапе существования культуры и детализировать древние модели хозяйства в предгорнотаежной части Хакасско-Минусинской котловины.

Авторы искренне благодарны Н.А. Боковенко, С.В. Александрову и А.В. Полякову за советы и консультации при исследовании памятника. Культурнохронологическая атрибуция и интерпретация материалов археологических полевых работ выполнены в рамках проектов НИР ИАЭТ СО РАН № 0329-2019-0007 «Изучение, сохранение и музеефикация археологического и этнокультурного наследия Сибири» (исполнители – В.А. Чертыков, А.В. Выборнов) и № 0329-2019-0003 «Историко-культурные процессы в Сибири и на сопредельных территориях» (исполнитель – А.Е. Гришин).

Список литературы Памятник Югачи-1 (Хакасско-Минусинская котловина) - новый источник по изучению позднетагарских древностей: могильник, поселение

- Абсалямов М.Б., Мартынов А.И. Поселения татарского и переходного тагаро-таштыкского времени в Хакасско-Минусинской котловине и Ачинско-Мариинской лесостепи // Археология Южной Сибири. -Кемерово: Кем. гос. ун-т, 1979. - Вып. 10. - С. 60-86.

- Выборнов А.В., Чертыков В.А. Археологические разведки в долине реки Аскиз и окрестностях горы Терская в Республике Хакасия в 2019 году // Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. - Новосибирск: Изд-во ПАЭТ СО РАН, 2019. - Т. XXV. - С. 766-773. DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.766-773

- Ковалева О.В., Поляков А.В., Амзараков П.Б.Поселение позднескифского времени Рощинское-2 // Теория и практика археологических исследований. -2020. - № 1 (29). - С. 50-70.

- Кузьмин Н.Ю. Погребальные памятники хунно-сяньбийского времени в степях Среднего Енисея: Тесинская культура. - СПб.: Айсинг, 2011. - 456 с.

- Кызласов И.Л. Пратюркские жилища. Обследование саяно-алтайских древностей. - Москва; Самара: ПАРАН, 2005. - 96 с.

- Кызласов Л.Р. Гуннский дворец на Енисее. Проблема ранней государственности Южной Сибири. - М.: Воет. лит., 2001. - 176 с.

- Прищепа Е.В. Проблемы реконструкции жилищ татарской культуры Хакасско-Минусинской котловины // Вестн. Том. гос. ун-та. - 2018. - № 427. - С. 153-163. -. DOI: 10.17223/15617793/427/21

- Членова Н.Л. Татарская культура // Степная полоса азиатской части СССР в скифо-сарматское время. -М.: Наука, 1992. - C. 206-235. - (Археология СССР; [Т. 10]).