Памятники шнурового и «постшнурового» горизонтов бронзового века на Москве-реке

Автор: Кренке Н.А., Александровский А.Л., Ершов И.Н., Ершова Е.Г., Лазукин А.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Проблемы и материалы

Статья в выпуске: 231, 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены материалы из комплексных археолого-географических исследований на водном лугу Москвы-реки. Ряд жилых объектов и объектов были раскопаны и отнесены к культуре Corded ware, Fatyanovo и Abashevo. Получены радиоуглеродные даты, которые более точно определяют их хронологию. Хронологическая позиция фатьяновской культуры определяется примерно в середине 3-го тысячелетия до нашей эры. Материалы Абашево относятся к рубежу 3-го и 2-го тысячелетий до нашей эры. Пыльца и археозоологические данные свидетельствуют о фермерстве и животноводстве.

Бронзовый век, шнуровая керамика, фатьяновская культура, абашевская культура

Короткий адрес: https://sciup.org/14328574

IDR: 14328574

Текст научной статьи Памятники шнурового и «постшнурового» горизонтов бронзового века на Москве-реке

Многие нерешенные вопросы археологии Подмосковья связаны с периодом бронзового века. Это обусловлено состоянием источниковой базы. Поселения фатьяновской культуры до недавнего времени были почти совсем не изучены, радиоуглеродных дат к концу XX в. получено всего три (Кренке, 2007). Такие общие вопросы, как происхождение фатьяновской культуры, ее хронология, взаимодействие колонистов с аборигенными культурами, система хозяйства и землепользования, остаются мало разработанными. Фатьяновскую культуру в регионе сменили культуры «постшнурового горизонта» – абашевская и «фатьяноидная»1. Информации о всех параметрах этих культур в Подмосковье еще меньше, чем о фатьяновской.

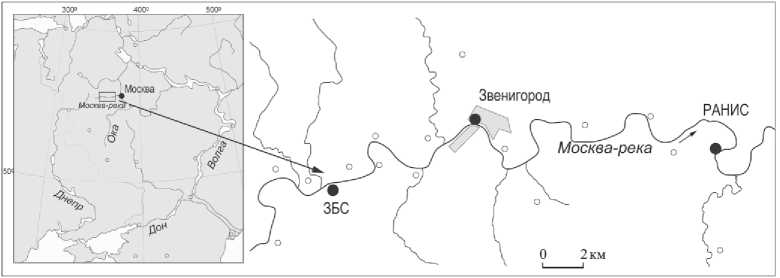

Геоморфологический фон. Комплексные археолого-географические исследования в пойме Москвы-реки были начаты лишь в последние годы. Большой потенциал пойменных отложений для археологических исследований в окском бассейне стал ясен после работ 1980-х гг., проведенных междисциплинарной исследовательской группой (почвовед А.Л. Александровский, геоморфолог М.П. Гласко, палинолог М.А. Гуман, археолог Б.А. Фоломеев) на Климентовской стоянке на левом берегу Оки. Ока и Москва-река имеют сходную стратиграфию пойменных отложений. Погребенные почвы в толще аллювия маркируют периоды, когда наблюдалось сильное замедление или прекращение осадконакопления в пойме из-за низкого уровня паводков. В эти периоды берега реки становились особенно привлекательными для заселения. Серия погребенных почв, выявленных в аллювиальных отложениях Москвы-реки, датируется интервалом от атлантического до субатлантического периода ( Alexandrovskiy, Krenke , 2004). Наибольшую мощность и развитый профиль имеет погребенная почва 4 (считая сверху). Ее гумусовый горизонт имеет темно-серый цвет. Данная почва определяется как «черноземовидная». Залегает она лишь немного выше современного уреза воды в Москве-реке. Радиоуглеродные датировки (некалиброванные) четвертой почвы, полученные по почвенному гумусу, охватывают интервал от 7000 до 4900 лет. При пересчете в календарный возраст эти датировки указывают на VI–IV тыс. до н. э. К погребенной почве 4 на Москве-реке приурочены стоянки льяловской неолитической культуры – 1-я Звенигородская, Щукинская и др. ( Кренке и др. , 2012).

Третья погребенная почва залегает выше почвы 4, ее профиль развит слабо. В некоторых случаях она имеет признаки лесной почвы, в некоторых – луговой. Зафиксированы также случаи, когда почва 3 налегает на почву 4 и сливается с ней ( Александровский , 2008). К почве 3 приурочены находки бронзового века.

Почва 2 имеет хорошо развитый профиль и определяется как лесная дерновоподзолистая. Она залегает на глубине 1–1,5 м от современной поверхности поймы. Радиоуглеродные (некалиброванные) даты по почвенному гумусу, полученные для почвы 2, охватывают интервал 2800–2000 лет ( Александровский и др. , 2004). Археологические памятники, приуроченные к погребенной почве 2, относятся к раннему железному веку и средневековью (вплоть до XIV в.).

Целенаправленные разведки в пойме Москвы-реки в районе Звенигорода (рис. 1) привели к открытию нескольких новых памятников бронзового века

Рис. 1. Карта работ Звенигородской экспедиции ИА РАН

(рис. 2). На этих памятниках с привлечением средств РГНФ2 проведены комплексные исследования, включавшие спорово-пыльцевой анализ, изучение геоморфологии почв, радиоуглеродное и оптико-люминесцентное датирование и, конечно, собственно археологические раскопки. Описание исследованных объектов дается в хронологическом порядке.

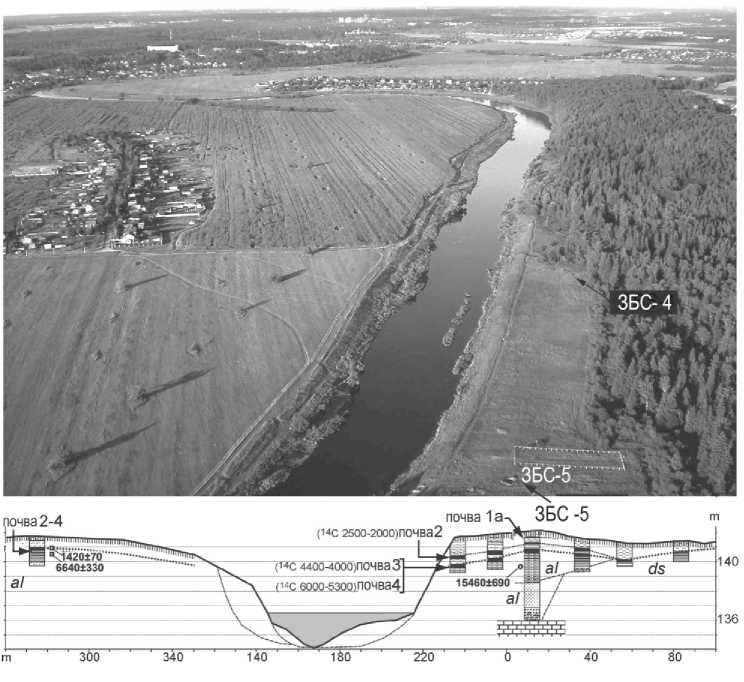

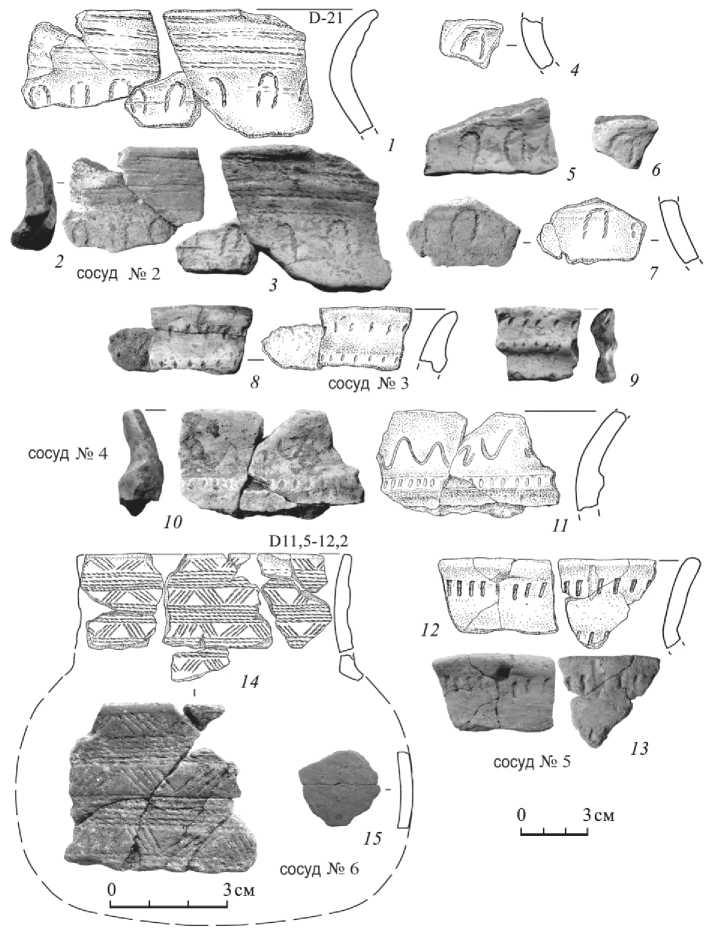

Поселение ЗБС-53 обнаружено при шурфовке в 2011 г. Шурф был заложен на едва видимом продолговатом возвышении в пойме (возможно, древний береговой вал) возле понижения на месте русла исчезнувшего ручья. Находки бронзового века и позднего этапа неолитической льяловской культуры обнаружены на одном уровне поверхности погребенной почвы (в данном случае слитые вместе почвы 3 и 4), но планиграфически они хорошо отделялись друг от друга (рис. 3). Раскоп, заложенный на месте шурфа, имел площадь 80 м2 и «накрыл» почти всю зону распространения археологических находок. Неолитические находки представлены фрагментами от одного горшка (№ 1), который, вероятно, датируется началом IV тыс. до н. э. на основании серии радиоуглеродных датировок (некалиброванных) около 5000 лет, полученных для позднельяловского культурного горизонта на других памятниках ( Зарецкая, Костылева , 2011; Энговатова , 1998). Были зафиксированы два небольших очажных пятна прокаленной глины на расстоянии около 1,5 м друг от друга, вокруг которых концентрировались осколки пяти сосудов бронзового века и кремневые орудия (отщепы практически отсутствовали). В том числе обнаружен «клад», включавший 14 инструментов, – тесла, скребки, ножи на пластинах ( Кренке и др. , 2013). Эти находки позволяют предположить, что поселение было сезонным. Вероятно, очаги не были синхронными, а остались от постройки (типа чума), слегка менявшей местоположение. Очень важен комплекс орнаментированной керамики (рис. 4). Все черепки имели гладкую поверхность, в тесте присутствовала примесь песка. Внешняя поверхность светлая, внутренняя – черная из-за недостатка кислорода при обжиге. Венчик горшка 2 декорирован горизонтальными двойными шнуровыми оттисками и короткими петлями под ними. В фатьяновско-балановских

Рис. 2. Вид с запада на долину Москвы-реки в районе Звенигородской биостанции (снимок И. Ермакова); внизу – поперечный разрез поймы древностях параллелей таким горшкам нет. Единственная аналогия известна в коллекции многослойной стоянки Ибердус 1, расположенной в 300 км восточнее на берегу Оки, у г. Касимова. В.В. Ставицкий ошибочно, на наш взгляд, отнес эти материалы к катакомбной культуре (Ставицкий, 2005. С. 12. Рис. 14, 4, 5). Ближе к истине был В.В. Сидоров, назвавший данную керамику балановской (Сидоров, 2003), хотя также искал ее аналогии в катакомбной культуре. Действительно, «петли» и «арки» встречаются на катакомбной керамике (Братченко, 2007), но множество аналогий имеется в Западной Украине, Белоруссии, Прибалтике (Кренке и др., 2013), где она связана с кругом культуры (культур) шнуровой керамики. Исследователи отмечали, что именно орнаментация петлями является характерным признаком городокско-здолбицкой культуры на Волыни (Артеменко, 1987; Бунятян, 2008. С. 16).

Венчики горшков 3 и 4 имели горизонтальные налепные валики с насечками. Многочисленные аналогии известны в жуцевской культуре, например, на стоянке

Рис. 3. План и профили центральной части раскопа 2011–2012 гг. на поселении ЗБС-5

Нида ( Rimantiene , 1989). Эта же аналогия применима к горшку 6 с многозональной орнаментацией. Сходные горшки обнаружены в далекой Швейцарии ( Furholt , 2003. Tab. 155). В фатьяновской культуре нам известен лишь один фрагмент со сходным орнаментом из могильника Новинки ( Волкова , 2010. Рис. 67).

Итак, можно заключить, что керамический комплекс ЗБС-5 не принадлежит к фатьяновской культуре, но относится к традиции культуры шнуровой керамики. Наиболее вероятно, что его истоки лежат на западе, но и южный вариант проникновения данной традиции в Подмосковье через посредство катакомбной культуры нельзя полностью отвергать, в чем авторы согласны с Е.И. Гаком, высказавшим данное мнение на Подмосковном семинаре в 2014 г.

К сожалению, отсутствуют корректные радиоуглеродные датировки для поселения ЗБС-5. Имеются, однако, косвенные аргументы в пользу того, что комплекс ЗБС-5 древнее или синхронен ранней стадии фатьяновских могильников. Эти аргументы следующие: 1) орнаментация шнуром характерна лишь для ранней стадии фатьяновской культуры; 2) параллели со стоянкой Нида 1 указыва-

Рис. 4. Шнуровая керамика из раскопа на поселении ЗБС-5

ют на раннюю дату, т. к. самая молодая датировка с этой стоянки 4070±50 BP (Bln-2592); 3) стратиграфическое положение находок на уровне почвы 4; 4) сравнение с материалами поселения РАНИС (см. далее).

Поселение ЗБС-4 находится в 300 м ниже по течению от поселения ЗБС-5, на конусе выноса из небольшого ручья в тыловой части поймы, на высоте око-

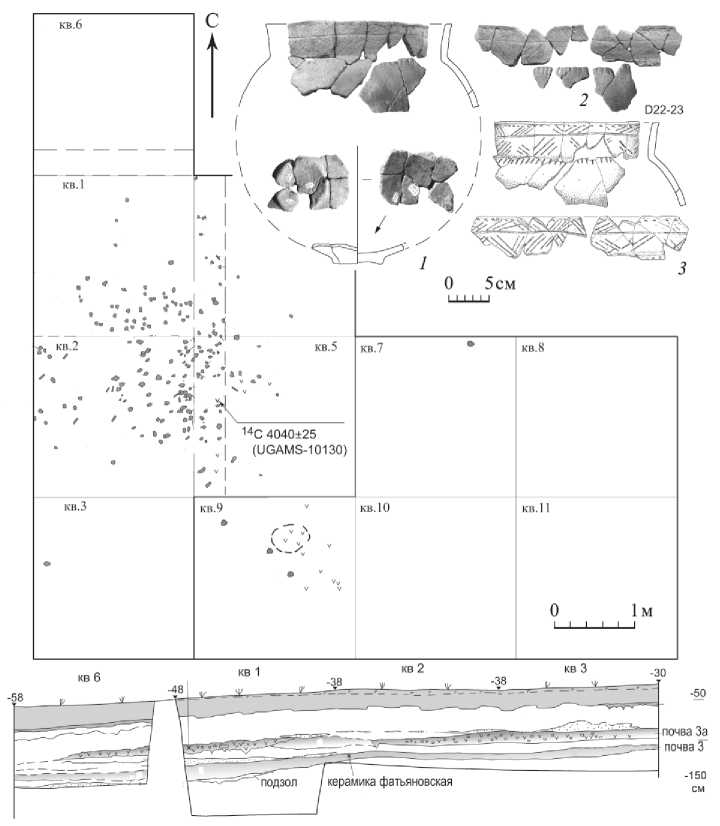

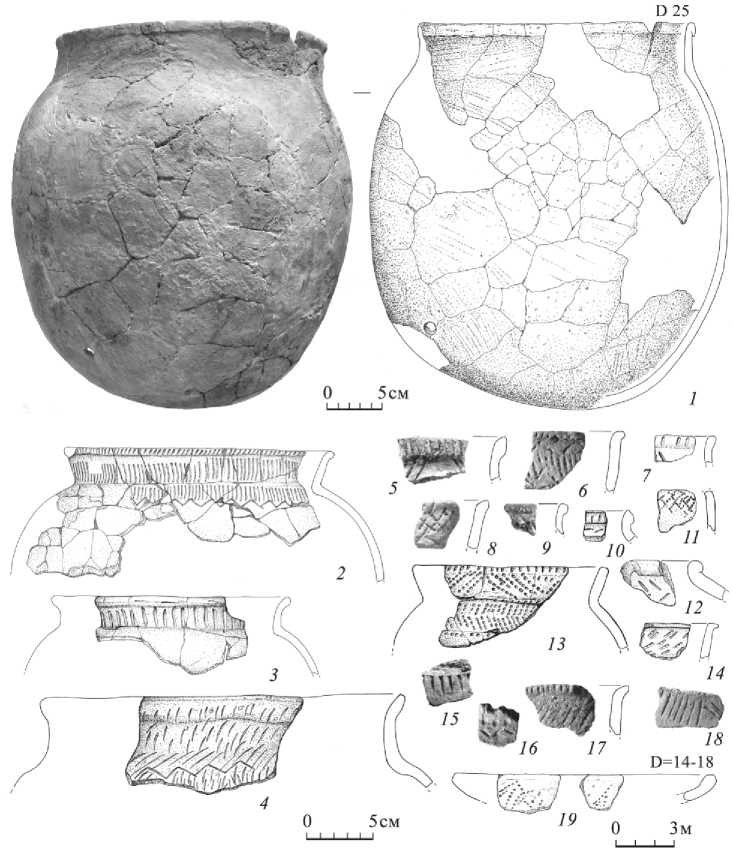

Рис. 5. План раскопа и профили на объекте ЗБС-4, горшок фатьяновской культуры с поверхности почвы 3

ло 5,5 м над водой. На памятнике исследованы раскоп площадью 44 м2 (рис. 5) и серия шурфов вокруг него. На конусе выноса зафиксирована серия погребенных почв, в том числе почвы 3 и 3а (рис. 6). Фрагменты одного раннефатьяновского горшка залегали на пространстве радиусом около 2 м на поверхности слаборазвитой почвы 3. Спектр пыльцы из этой почвы содержал находки пыльцевых зерен конопли ( Ершова и др. , 2013). Возможно, что здесь было поле. По мелкому кусочку древесного угля, лежавшему вместе с керамикой, получена радиоуглеродная датировка 4040 ± 25 лет (UGAMS-10130), указывающая на середину III тыс. до н. э. (2630–2470 BC). При калибровке использовалась программа OxCal вер-

Рис. 6. План раскопа на ЗБС-4 на уровне почвы 3а. Фрагмент абашевской керамики сии 3.10. Аналогии этому горшку известны из фатьяновского могильника Ханево, расположенного в 50 км к западу (Кирьянова, 1976). Стиль орнаментации близок к типичной «паркетной» схеме декорации горшков среднеднепровской культуры. Могильник Ханево образует своеобразный «мост» между среднеднепровской и фатьяновской культурами. Возможно, находки на уровне почвы 3 на объекте ЗБС-4 следует интерпретировать как место сезонной активности на краю поля.

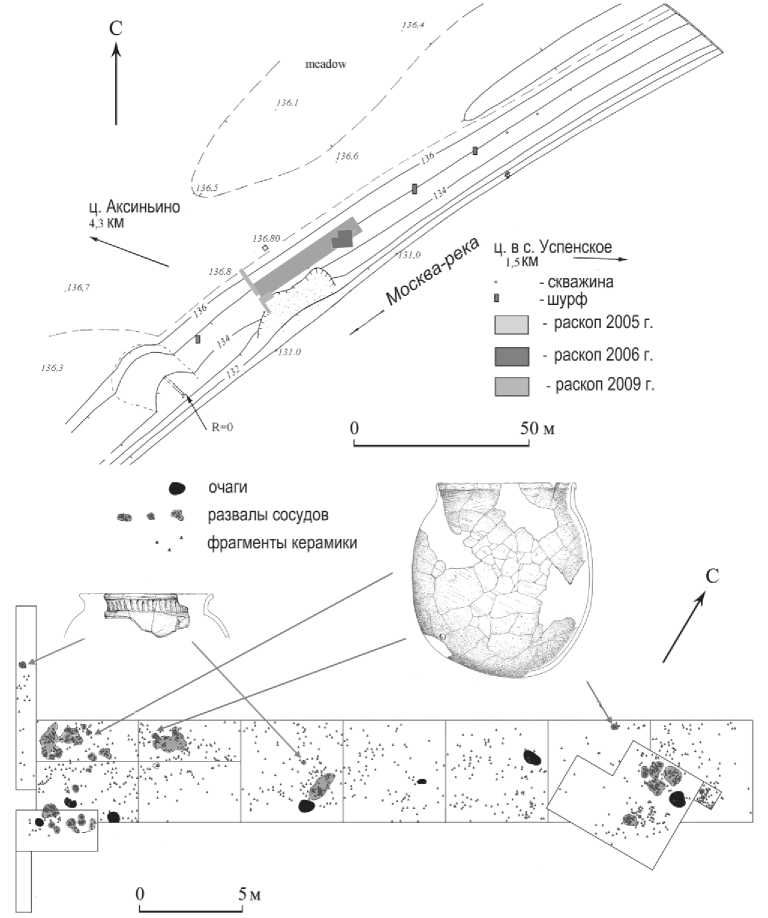

Поселение бронзового века РАНИС4 находится в 19 км ниже по течению от Звенигородской биостанции. Находки залегали на поверхности погребенной почвы 3 и в аллювии, перекрывавшем эту почву. Раскоп площадью 200,5 м2

Рис. 7. План поселения РАНИС с раскопами; план раскопов исследовался в 2005, 2006 и 2009 гг. (рис. 7). На основании геоморфологических исследований А.В. Панина было установлено, что русло реки в бронзовом веке находилось в непосредственной близости от современного его положения, возможно, даже частично совпадало (Панин, 2008). Серия очажных пятен (сохранился лишь прокаленный грунт) диаметром около 1 м прослежена вдоль линии берега. Толщина прокаленного грунта равнялась 3–5 см. Найдены восемь развалов сосудов, еще 29 горшков были представлены единичными фрагментами. Отложение этих находок происходило за короткий период, т. к. общая толщина вмещавшего их горизонта не превышала 10 см. Из-за кислотности почвы кости не сохранились. Лишь несколько зубов удалось определить. По определению Н.В. Сердюк (Институт палеонтологии РАН), зубы принадлежали лошади, крупному и мелкому рогатому скоту. Керамика поселения РАНИС типична для развитой стадии фатьяновско-балановской культуры. Большой горшок без орнаментации имел три отверстия в нижней части, чуть выше округлого днища. Этот специальный тип горшков (для хранения молочных продуктов?) впервые выделен П.Д. Степановым при раскопках городища Ош-Пандо (Степанов, 1967). Шнуровая орнаментация полностью отсутствует на керамике поселения РАНИС (рис. 8). В большинстве случаев орнамент наносился мелкозубчатым гребенчатым штампом либо палочкой. Наиболее характерные мотивы орнамента – «забор» из вертикальных линий (№ 33)5, попеременно наклонные линии и оттиски штампа (№ 15), горизонтальная елочка (№ 19), «балановский» зигзаг (№ 34), одинарный зигзаг (№ 13), косая решетка (№ 11). Кремневые орудия представлены перфораторами, скребками, отщепами с ретушью. Стрел и топоров не найдено (Кренке и др., 2008).

Вопросом первостепенной важности является датировка поселения РАНИС. Древесного угля было мало, поэтому датирование производилось в основном на ускорителях. К датированию были привлечены четыре лаборатории (Геологический институт в Москве, Университет Хельсинки, Институт геохимии окружающей среды в Киеве и университет штата Джорджия в США). Результаты датирования представлены в табл. 1. Очевидно, что даты распределились на две группы (все образцы отобраны на одном уровне). Группа более молодых датировок (некалиброванных) попадает в интервал 3700–3600 лет, группа более древних датировок находится в интервале 4100–3900 лет. Характерно, что все молодые датировки получены в одной лаборатории – киевской. Три другие лаборатории дали согласованные более древние результаты, которые кажутся нам более корректными. Если эти датировки верны, то традиционное представление о хронологии фатьяновской культуры должно быть пересмотрено в сторону ее удревнения. Калиброванные датировки более древней группы дат указывают на конец второй четверти – середину III тыс. до н. э.

Поселение РАНИС на сегодняшний день уникально, но, вероятно, является типичным примером поселений фатьяновской культуры, которые еще предстоит открыть. Вероятно, оно было сезонным. Среди находок явно доминируют вещи, связанные с женскими видами деятельности.

Образцы грунта с поселения РАНИС содержали очень мало пыльцы, поэтому выводы на основе спорово-пыльцевого анализа гипотетичны (это же можно сказать про образцы, отобранные на ЗБС). Очевидно, что в период жизни поселения доминировали еловые леса. Палинологические данные не дают оснований говорить о значительном сведении леса в долине реки. В то же время, можно говорить о том, что в окрестностях поселения были луга и рудеральная

Рис. 8. Керамика фатьяновской культуры с поселения РАНИС растительность, что могло быть результатом деятельности людей (Спиридонова и др., 2008).

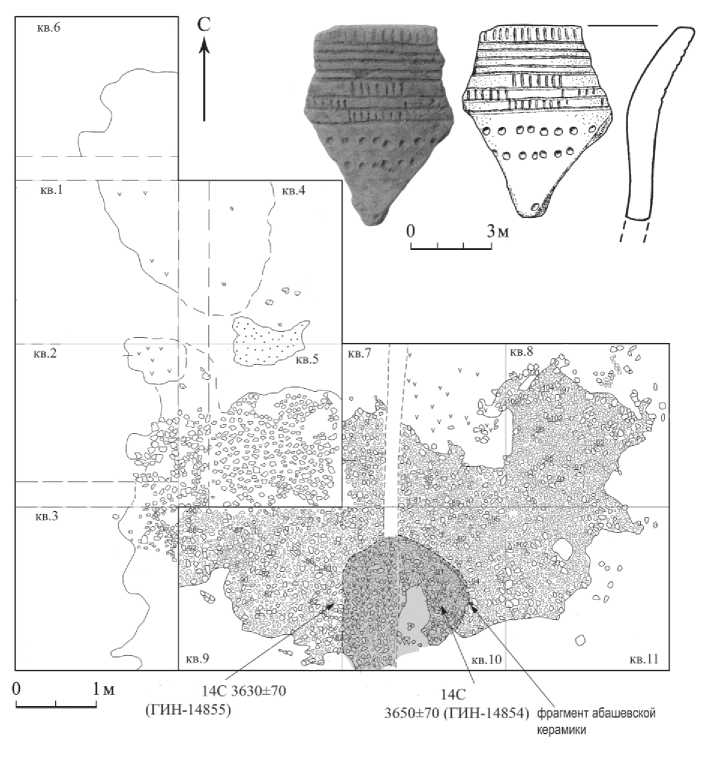

Весьма важен верхний горизонт находок на памятнике ЗБС-4, приуроченных к почве 3а, которая залегает на 15–20 см выше почвы 3. Их разделяет стерильный песчаный прослой (рис. 6). Почва 3а находится на глубине 60–70 см от современной поверхности. На ней найдено обширное скопление обожженных камней с углисто-золистым пятном в центре. В центре развала обожженных камней наблюдалось пятно концентрации золы и мелких угольков, диаметром

Таблица 1. Радиоуглеродные датировки поселения РАНИС

|

Лабораторный номер |

Место находки, материал |

Дата |

Календарная датировка (калиброванная дата)* |

|

Ki-13227 |

Раскоп 1 (2005), основной углистый горизонт, уголь |

3590 ± 70 |

2040–1870 BC (59,5%) 1850–1820 BC (4,5%) 1800–1770BC (4,2%) |

|

Ki-13226 |

Раскоп 1 (2005), основной углистый горизонт, уголь |

3690 ± 100 |

2270–2250 BC (1,3%) 2210–1920 BC (66,9%) |

|

Ki-16755 |

2009 квадрат 5, глубина** +95 – +90, уголь |

3650 ± 100 |

2200–2170 ВС (2,3%) 2150–1880 ВС (65,9%) |

|

GIN-13776 |

Раскоп (2006), основной углистый горизонт, глубина +95 – +100, уголь |

3950 ± 250 |

2900–2050 BC (68,2%) |

|

Hela-2536 |

2009 квадрат 5, глубина +80, очаг, уголь |

4134 ± 34 |

2760–2630 BC (49,2%) |

|

Hela-2537 |

2009 квадрат 3 глубина +85, очаг, уголь |

4095 ± 34 |

2680–2570 BC (53,6%) |

|

Hela-2538 |

2009 квадрат 3 глубина +89, очаг, уголь |

4118 ± 35 |

2700–2620 BC (36,4%) |

|

UGAMS-7956 |

2009 квадрат 5 depth +81 очаг, уголь |

4100 ± 25 |

2670–2570 BC (51,9%) |

* Калибровка выполнена с помощью программы OxCal, версия 3.10.

** Глубина измерена от условного репера.

около 1,5 м (оно начало прослеживаться чуть выше слоя камней). Толщина слоя обожженных камней в этом месте достигала 15–20 см. Можно предполагать, что именно здесь находился центр всего объекта, давшего развал обожженных камней. По углям из центрального углисто-золистого пятна получены две идентичные радиоуглеродные датировки: 3630 ± 70 (ГИН-14855) и 3650 ± 70 (ГИН-14854). Калиброванные значения этих датировок, определенные по программе OxCal (версия 3.10), – соответственно 2040–1880 гг. до н. э. (вероятность 55,8%) и 2140–1920 гг. до н. э. (вероятность 68,2%). То есть, наиболее вероятное значение этих дат приходится на рубеж III и II тыс. до н. э.

В слое развала камней на границе центрального углистого пятна найден венчик абашевского горшка. Это была единственная находка керамики во всем горизонте. Венчик имел дугообразный отгиб наружу, судя по которому можно считать, что форма горшка было «колоколовидной», что типично для абашев-ской культуры. В орнаментации венчика можно выделить следующие элементы: 1) ряд вертикальных насечек по внешней кромке; 2) горизонтальные параллельные линии в верхней части венчика; 3) горизонтальные «лесенки» под ними; 4) горизонтальные ряды мелких ямок диаметром 2–3 мм на тулове. Все эти элементы типичны для орнаментации посуды средневолжской абашевской культуры (Большов, 2003. Рис. 11–13; Кузьмина, 1999; Пряхин, Халиков, 1987). А.Д. Пряхин приводит весьма обоснованные аргументы в пользу отнесения всей средневолжской группы абашевских памятников к позднему этапу этой культуры (Пряхин, 1977). Можно отметить, что такой орнаментальный элемент, как «горизонтальные лесенки», встречается именно на средней Волге и Южном Урале, но не в верховьях Дона. Особенно важно то, что имеются близкие параллели в посуде Пепкинского кургана, содержавшего коллективное захоронение (Халиков и др., 1966. Табл. 1–3). По типологическим признакам Пепкинский курган исследователи относят к позднему абашеву (Большов, 2003. С. 49). Очень важно, что для этого памятника имеются серийные радиоуглеродные датировки, с которыми можно сравнивать даты ЗБС-4.

Для Пепкинского кургана имеются девять датировок ( Добровольская, Медникова , 2011), полученные в трех лабораториях (Хельсинки, Киев, Маннгейм). Крайние значения датировок всей серии – 3597 и 3853 лет, шесть датировок компактно распределились в интервале 3640–3690 лет от наших дней (некалиброванные даты).

Как видим, полученные на ЗБС-4 датировки идеально соответствуют наиболее надежной серии дат из Пепкинского кургана.

Таким образом, стратиграфические данные по раскопу ЗБС-4 и результаты радиоуглеродного датирования хорошо согласуются друг с другом. Можно с большой долей уверенности считать, что абашевская находка на ЗБС-4 относится именно к рубежу III и II тыс. до н. э.

В бассейне Москвы-реки абашевская находка на ЗБС-4 является первой. Всего же в междуречье Оки и Клязьмы известны еще восемь памятников ( Луньков, Энговатова , 2003). Ближайшими являются курган на р. Протве в районе д. Огубь, раскопанный В.А. Городцовым; курганы у. д. Орлово на р. Воре, раскопанные Р.Л. Розенфельдтом, и курганный могильник Кухмарь на Плещеевом озере, раскопанный Д.А. Крайновым (1962; Крайнов, Уткин , 1991).

На всех этих памятниках представлены те же самые орнаментальные элементы, что и на горшке с ЗБС-4. Вероятно, эти памятники синхронны и родственны друг другу, их можно обозначить как «западную группу».

Учитывая значительно большую концентрацию абашевских памятников на средней Волге в Марийской и Чувашской республиках, логично было бы предположить, что колонизация шла именно оттуда, вверх по течениям рек Клязьма, Ока, Москва. Это предположение было ранее высказано С.В. Большовым (2003. С. 53).

Возможно и другое предположение. Если допустить, что абашевская колонизация шла с юга на север, то, возможно, направления маршрутов миграций представляли собой некий «веер», западные лучи которого указывали на Москву – Плещеево озеро, а восточные – на среднюю Волгу. В пользу этого предположения косвенно свидетельствуют материалы наиболее представительного памятника западной группы – Кухмарьского могильника. Д.А. Крайнов и В.А. Уткин отмечают для него наличие ряда уникальных черт, не имеющих аналогий в абашевских памятниках средней Волги ( Крайнов, Уткин , 1991. С. 151). Во всяком случае, важно подчеркнуть, что средневолжские и москворецкие находки абсолютно синхронны с точки зрения радиоуглеродного датирования. Возраст этих памятников, как выяснилось при радиоуглеродном датировании, на два-три столетия более древний, чем считалось ранее ( Большов , 2003), а именно XXI–XIX вв. до н. э., а не XVII–XVI вв. до н. э.

Абашевские находки западной группы синхронны погребениям Шагарского могильника (Каверзнева, Фоломеев, 1998). Таким образом, можно предполагать, что абашевские колонизационные потоки обходили такие густо заселенные места Окско-Клязьминского междуречья, как озерная Мещера, оставляя лишь след соприкосновения. В орнаментации керамики шагарской культуры можно усмот- реть некоторые параллели с абашевской – «горизонтальные лесенки» (Каверзнева, Фоломеев, 1998. Рис. 5, 4). На стоянке Воймежная был найден абашевский медный топор.

К сожалению, пока трудно предложить какую-либо надежно обоснованную функциональную интерпретацию абашевского комплекса на ЗБС-4. Вообще надо отметить, что открытые очаги с камнями были неоднократно зафиксированы на территориях абашевских могильников. В том числе они представлены на Кухмарьском могильнике. Доказательства того, что мы имеем дело с разрушенной постройкой, лишь косвенные. Можно предполагать, что сама сохранность центрального очажного места была бы невозможна (?), если бы его не защищала некая конструкция, следов которой проследить не удалось. Незначительное количество бытового мусора указывает на то, что хозяйственная активность была здесь спорадической. Имеются свидетельства спорово-пыльцевых анализов, что сведение леса в пойме в «абашеское время» было расширено сравнительно с фатьяновским периодом ( Ершова , 2014).

Значение абашевских москворецких находок заключатся также в том, что они обосновывают верхнюю хронологическую границу фатьяновской культуры в регионе. Исследователи отмечали, что имеется ряд примеров, обосновывающих «соприкосновение» балановских и абашевских древностей ( Большов , 2003. С. 50). В москворецком регионе такие примеры пока неизвестны. Скорее всего, хронологический «зазор» между поздними фатьяновскими и абашевскими памятниками был небольшим. Вероятно, верхнюю границу фатьяновских древностей надо определять примерно как 3700 радиоуглеродных лет (XII–XXI вв. до н. э.), что вытекает из результатов датирования собственно фатьяновских памятников и абашевских ( Кренке и др. , 2013; Черных и др ., 2011).

Представленные выше данные указывают на необходимость обсуждения вопроса об удревнении начала фатьяновской культуры до второй четверти – середины III тыс. до н. э., а также указывают на то, что в ее формировании принимали участие различные «культурные компоненты» круга шнуровых культур.

Стало также ясно, что берега Москвы-реки были интенсивно хозяйственно освоены в позднем неолите – бронзовом веке. Однако устойчивый культурный ландшафт в долине еще не сформировался в это время. Эпизоды частичного сведения леса сменялись периодами его регенерации.

Список литературы Памятники шнурового и «постшнурового» горизонтов бронзового века на Москве-реке

- Александровский А.Л., 2008. Погребенные почвы в разрезе поймы Москвы-реки у поселка РАНИС//Археология Подмосковья: Мат. науч. семинара/Отв. ред. А.В. Энговатова. М.: ИА РАН. Вып. 4. С. 344-346.

- Александровский А.Л., Кренке Н.А., Низовцев В.А., Спиридонова Е.А., Янишевский Б.Е., 2004. Пойменный ландшафт в долине Москвы-реки в железном веке и средневековье//Культура средневековой Москвы: Исторические ландшафты: В 3 т./Отв. ред. Л.А. Беляев, Т.И. Макарова, С.З. Чернов. М.: Наука. Т 1: Расселение, освоение земель и природная среда в округе Москвы XII-ХШ вв./Отв. ред. Н.А. Кренке, С.З. Чернов. С. 189-202.

- Артеменко И.И., 1987. Культуры шнуровой керамики//Эпоха бронзы лесной полосы СССР/Отв. ред. О.Н. Бадер, Д.А. Крайнов, М.Ф. Косарев. М.: Наука. С. 35-50. (Археология СССР).

- Большов С.В., 2003. Средневолжская абашевская культура (по материалам могильников). Йошкар-Ола.: Изд-во Марийского полиграфкомбината. 184 с. (Тр. Марийской археологической экспедиции. Т 8).

- Братченко С.Н., 2007. Катакомбне «бароко» з овами та петлями в системi орнаментацiї//Матерiали та дослiдження з археолгiї с Схiдної України. Луганськ: Схiдноукраїнський нацiональний унiверситет iм. В. Даля. С. 103-109.

- Бунятян К.П., 2008. Городоцько-здовбицька культура: Проблемна ситуацiя//Археологiя. Київ. № 3. С. 10-20.

- Волкова Е.В., 2010. Новинковские могильники фатьяновской культуры. М.: ИА РАН. 248 с.

- Гадзяцкая О.С., 1976. Памятники фатьяновской культуры: Ивановско-Горьковская группа. М.: Наука. 136 с. (САИ. Вып. В1-21).

- Добровольская М.В., Медникова М.Б., 2011. «Медные люди» эпохи бронзы: реконструкция состояния здоровья и социального статуса//Археология, этнография и антропология Евразии. № 2 (46). С. 143-156.

- Ершова Е.Г., 2014. Результаты спорово-пыльцевого анализа погребенных почв бронзового века в пойме Москвы-реки//Археология Подмосковья: Мат. науч. семинара/Отв. ред. А.В. Энгова-това. М.: ИА РАН. Вып. 10. С. 26-28.

- Ершова Е.Г., Березина Н.А., Карина Е.В., 2013. Растительность долины Москвы-реки в суб-бореальном периоде (на рубеже неолита и бронзового века) по данным спорово-пыльцевого анализа//Археология Подмосковья: Мат-лы науч. семинара/Отв. ред. А.В. Энговатова. М.: ИА РАН. Вып. 9. С. 257-267.

- Зарецкая Н.Е., Костылева Е.Л., 2011. Новые данные по абсолютной хронологии льяловской культуры//Тверской археологический сборник/Отв. ред. И.Н. Черных. Тверь: ГУК «Тверской гос. объединенный музей». Вып. 8: Материалы IV Тверской археологической конференции и 12-го заседания научно-методического семинара «Тверская земля и сопредельные территории в древности». С. 175-183.

- Каверзнева Е.Д., Фоломеев Б.А., 1998. Радиоуглеродная хронология памятников эпохи энеолита -ранней бронзы озерной мещеры//Археологический сборник/Отв. ред. С.В. Студзицкая. М.: Гос. исторический музей. С. 5-19. (Тр. ГИМ. Вып. 96).

- Кирьянова Н.А., 1976. Фатьяновский могильник у д. Ханево//Восточная Европа в эпоху камня и бронзы: Сб. ст./Отв. ред. Л.В. Кольцов и др. М.: Наука. С. 143-154.

- Крайнов Д.А., 1962. Кухмарский курганный могильник//КСИА. Вып. 88. С. 51-63.

- Крайнов Д.А., Уткин А.В., 1991. Курганный могильник Кухмарь на Плещеевом озере//Поздний энеолит и культуры ранней бронзы лесной полосы Европейской части СССР: Сб. ст./Науч. ред. Г.А. Архипов, Б.С. Соловьев. Йошкар-Ола: Марийский НИИ. С. 147-159. (Археология и этнография Марийского края. Вып. 19).

- Кренке Н.А., 2007. Формирование культурного ландшафта в бассейне Москвы-реки от бронзового века к средневековью//РА. № 1. С. 64-78.

- Кренке Н.А., Александровский А.Л., Войцик А.А., Елкина И.И., Ершов И.Н., Ершова Е.Г., Лазукин А.В., Мазуркевич А.Н., Панин А.В., Кудрявцев А.А., Лавриков М.В., Воронкин В.А., 2012. Новые исследования 1-й Звенигородской неолитической стоянки на Москве-реке//Археология Подмосковья: Мат-лы науч. семинара/Отв. ред. А.В. Энговатова. М.: ИА РАН. Вып. 8. С. 16-28.

- Кренке Н.А., Ершов И.Н., Лазукин А.В., Войцик А.А., Раева В.А., Рожанская Н.И., 2013. Поселенческие объекты круга культур шнуровой керамики в долине Москвы-реки//Археология Подмосковья: Мат-лы науч. семинара/Отв. ред. А.В. Энговатова. М.: ИА РАН. Вып. 9. С. 14-29.

- Кренке Н.А.,Лазукин А.В., Алексеев А.В., Ершов И.Н., Кравцов А.Е., Леонова Е.В.,2008. Поселение фатьяновской культуры РАНИС-пойма//Археология Подмосковья: Мат-лы науч. семинара/Отв. ред. А.В. Энговатова. М.: ИА РАН. Вып. 4. С. 320-339.

- Кузьмина О.В., 1999. Керамика абашевской культуры//Вопросы археологии Поволжья: Сб. ст. Вып. 1/Отв. ред. А.А. Выборнов. Самара: Самарский гос. пед. ун-т. С. 154-205.

- Луньков В.Ю., Энговатова А.В., 2003. Курганный могильник Орлово 1 (Абашевская культура в Волго-Окском междуречье)//Абашевская культурно-историческая общность: Истоки, развитие, наследие: Мат-лы Междунар. науч. конф. (Чебоксары, Россия, 26-30 мая 2003 г.)/Ред. В.С. Бочкарев и др. Чебоксары: Чувашский гос. ин-т гуманитарных наук. С. 193-197.

- Панин А.В., 2008. Предварительные данные по истории формирования поймы Москвы-реки в районе Успенского -РАНИС//Археология Подмосковья: Мат-лы науч. семинара/Отв. ред. А.В. Энговатова. М.: ИА РАН. Вып. 4. С. 340-343.

- Пряхин А.Д., 1977. Погребальные абашевские памятники. Воронеж: Изд-во Воронежского ун-та. 168 с.

- Пряхин А.Д., Халиков АХ., 1987. Абашевская культура//Эпоха бронзы лесной полосы СССР/Отв. ред. О.Н. Бадер, Д.А. Крайнов, М.Ф. Косарев. М.: Наука. С. 124-131. (Археология СССР).

- Сидоров В.В., 2003. Керамика стоянки Ибердус 1 (из раскопок Б.А. Куфтина)//Археология восточноевропейской лесостепи: Всерос. науч. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения А.Е. Алиховой (11-14 ноября 2002 г): Сб. мат-лов. Пенза: Пензенский гос. объединенный краеведческий музей; Пензенский гос. пед. ун-т им. В.Г Белинского. С. 179-195.

- Спиридонова Е.А., Алешинская А.С., Кочанова М.Д., 2008. Результаты палинологических исследований в пойме Москвы-реки у пос. РАНИС//Археология Подмосковья: Мат-лы науч. семинара/Отв. ред. А.В. Энговатова. М.: ИА РАН. Вып. 4. С. 347-356

- Ставицкий В.В., 2005. Бронзовый век Посурья и Примокшанья. Пенза: Изд-во Пензенского гос. пед. ун-та. 160 с.

- Степанов П.Д., 1967. Ош Пандо. Саранск: Мордовское кн. изд-во. 212 с.

- Халиков А.Х., Лебединская Г.В., Герасимова М.М., 1966. Пепкинский курган: Абашевский человек. Йошкар-Ола: Марийское кн. изд-во. 68 с. (Тр. Марийской археолог, экспедиции. Т. 3).

- Черных Е.Н., Кузьминых С.В., Орловская Л.Б., 2011. Металлоносные культуры лесной зоны вне системы Циркумпонтийской провинции: Проблемы радиоуглеродной хронологии IV-III тыс. до н. э.//Аналитические исследования Лаборатории естественнонаучных методов/Отв. ред. Е.Н. Черных, В.И. Завьялов. М.: ИА РАН. Вып. 2. С. 24-62.

- Энговатова А.В., 1998. Хронология эпохи неолита Волго-Окского междуречья//Тверской археологический сборник/Отв. ред. И.Н. Черных. Тверь: ГУК «Тверской гос. объединенный музей». Вып. 3: Доклады 3-го и 4-го заседаний научного семинара «Тверская земля и сопредельные территории в древности», 26-28 марта 1996 г и 24-27 марта 1997 г С. 238-246.

- Alexandrovskiy A., Krenke N., 2004. Stages of soil formation on floodplains in the centre of the Russian Plain//The geoarchaeology of river valleys/H. Dobrzanska, E. Jerem, T. Kalicki (eds). Budapest. Р. 171-184. (Archaeolingua. Ser. Minor. 18).

- Furholt M., 2003. Die absolutchronologische Datierung der Schnurkeramik in Mitteleuropa und Südskandinavien. Bonn: Dr. Rudolf Habelt Gmb H. S. 715.

- Rimantiene R., 1989. Nida Senj balfy gyvenviete. Vilnius: Mokslas. 112 p.