Памятные записи как мегатекст: опыт многоуровневого прочтения альбома-календаря великой княжны Анастасии

Автор: Исаченко Татьяна Александровна

Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie

Рубрика: Имена и события прошлого

Статья в выпуске: 4, 2018 года.

Бесплатный доступ

В данной статье альбом-календарь младшей дочери Императора Николая Второго, Великой Княжны Анастасии, представляющий редкий фактографический источник, анализируется как мегатекст1. Альбом хранится в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки, важность его изучения и осмысления актуализируется памятной датой - столетием расстрела в июле 1918 года всей Царской Семьи и лиц ближайшего окружения. Особый научный интерес в раскрытии нюансов событий столетней давности представляется в связи методологическими находками интерпретации исторического источника - многоуровневым прочтением записей альбома-календаря Анастасии, заполнявшегося с июня 1912 по ноябрь 1917 гг.

Альбом великой княжны анастасии, собрание дворцовых библиотек, автографы, мегатекст, быт царской семьи

Короткий адрес: https://sciup.org/170174180

IDR: 170174180 | УДК: 93

Текст научной статьи Памятные записи как мегатекст: опыт многоуровневого прочтения альбома-календаря великой княжны Анастасии

В данной статье альбом-календарь младшей дочери Императора Николая Второго, Великой Княжны Анастасии, представляющий редкий фактографический источник, анализируется как мегатекст1.

Альбом хранится в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки, важность его изучения и осмысления актуализируется памятной датой — столетием расстрела в июле 1918 года всей Царской Семьи и лиц ближайшего окружения.

Особый научный интерес в раскрытии нюансов событий столетней давности представляется в связи методологическими находками интерпретации исторического источника — многоуровневым прочтением записей альбома-календаря Анастасии, заполнявшегося с июня 1912 по ноябрь 1917 гг. Ключевые слова

А льбом Великой Княжны Анастасии, собрание Дворцовых библиотек, автографы, мегатекст, быт царской семьи.

Рис. 1. Альбом Вел. Кнж. Анастасии (ОР РГБ. Ф. 492. № 85). Переплет

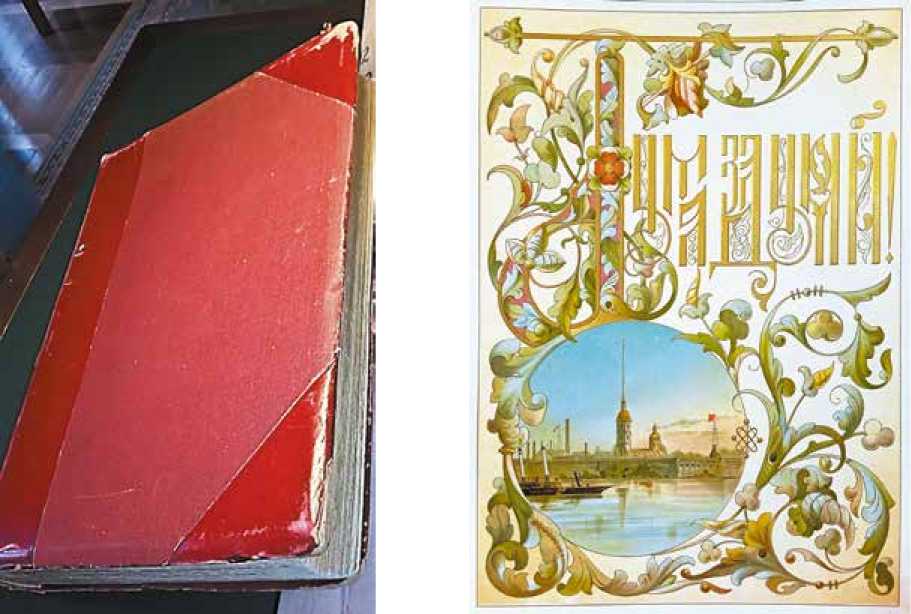

Рис. 2. Титульный лист альбома «Дума за думой. Памятная книга на каждый день»

Как уже было сказано нами ранее, альбом-календарь Великой Княжны Анастасии, подаренный ей родителями на одиннадцатилетие, представляет собой прекрасно оформленное издание 1895 г. с подобранными на каждый день годового круга четверостишиями русской поэзии. В книгу включены произведения Г. Р. Державина, А. С. Хомякова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, А. С. Грибоедова, Ф. И. Тютчева, И. С. Тургенева, А. К. Толстого, К. С. Аксакова, П. А. Вяземского, А. А. Голенищева-Кутузова (стихи которого любил Император Александр III) и многих других авторов, заполняющих все 450 страниц книги-календаря (рис. 1, рис.2).

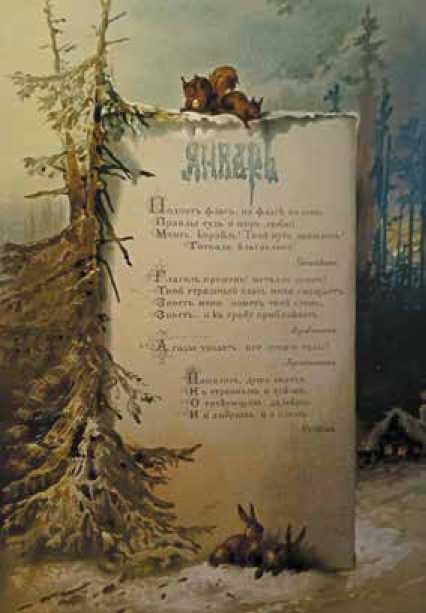

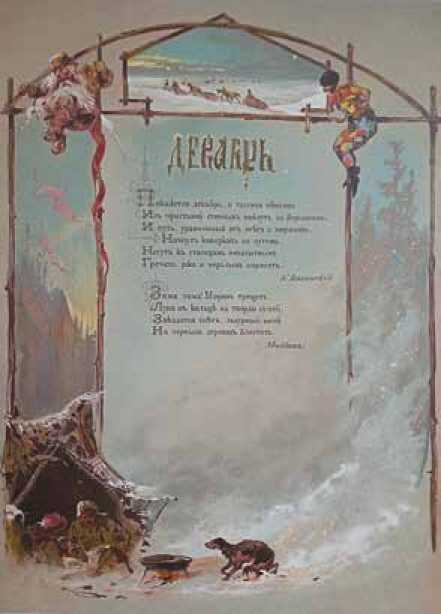

Согласно эпиграфу страницы альбома заполнены «памятью сердца»: «Книга настольная — жизни страницами, памятью сердца полна» (л. 4). Чудесная русская поэзия — это каркас, на который нанизаны имена и дорогие сердцу юной Княжны образы. Поэзия отражает настроения души, состояние духа, личные переживания, временами в стихах прочитываются пророчества о судьбах Империи. Открывает альбом стихотворение Алексея Хомякова (1858), помещен- ное на январском шмуцтитуле первых листов альбома-календаря: Парус поднят; ветра пол-ный,/Он канаты натянул/И на ропщущие вол-ны/Мачту длинную нагнул./Парус русский. Через волны/Уж корабль несется сам./И готов всех братьев челны/Прицепить к крутым бокам./Под-нят флаг: на флаге виден/Правды суд и мир люб-ви./Мчись, корабль: твой путь завиден…/Госпо-ди, благослови! (рис. 3, рис. 4).

Образ мчащейся вдаль ладьи, устремленной в будущее под русскими парусами Божьей правды и любви, резко контрастирует с образом кибитки, мчащейся по сколькой крутизне разбитой дороги (стихотворение князя Петра Вяземского «Ухабы. Обозы» из цикла «Зимние карикатуры» помещено на декабрьском шмуцтитуле альбома): Какой враждебный дух, дух зла, дух разрушенья,/Какой свирепый ураган/Сто-ячей качкою, волнами без движенья/Изрыл сей снежный океан?/Кибитка-ладия шатается, ныряет:/То вглубь ударится со скользкой кру-тизны,/То дыбом на хребет замёрзнувшей вол-ны/Её насильственно кидает… <>/Покажется декабрь — и тысяча обозов/Из пристаней степ-

Рис. 3. Художественное оформление шмуцтитула на январь

Рис.4. Художественное оформление шмуцтитула на декабрь

ных пойдут за барышом,/И путь, уравненный от снега и морозов,/Начнут коверкать непутём…

И здесь нельзя не сказать еще о некоторых ассоциациях. Имена, внесенные в альбом Анастасии, напрямую сопряжены с темой, которая несколько лет спустя, в 1924 году прозвучит в «Белой гвардии» М. А. Булгакова и станет лейтмотивом жизни Белой эмиграции на долгие годы — темой предательства. В романе Булгакова был поднят вопрос о дворянской и офицерской чести, о верности долгу, присяге и о предательстве генералов (сцена в гимназии, обращение полковника Мальцева к защитникам Киева). Эпиграфом к роману писатель взял строки А. С. Пушкина, обратившись к исторической повести о русской смуте XVIII века, где схожий образ истории как стихии («бурана») увенчан победой «белых», дворянства. Не «народ», которого заведомо было больше и который мог взять числом, а дворяне одержали верх в старой гражданской войне, описанной Пушкиным. В пушкинском романе дан ясный ответ: у дворянства в целом есть понятие чести, а у «народа» в целом этого понятия нет (хотя есть понятие о милосер- дии).2 Совершенно очевидно, что Булгаков писал свой роман, адресуя его, в первую очередь, Белой эмиграции — тем, кто в 1924-м находился в Берлине, Париже, Белграде, Софии, и где мог оказаться сам Булгаков, доведись ему сесть на пароход в Батуме в 1921 году.

Именослов «альбома на каждый день» Великой Княжны Анастасии — один из важнейших мотивов исследуемого мегатекста, он вбирает имена доблестных воинов Великой войны, за которыми ухаживали в Феодоровском Лазарете Великие Княжны, офицеров Императорского Его Величества Конвоя, которым Семья запретила предпринимать попытки своего освобождения — «чтобы не пролилась кровь»3, дорогих сестер, «мама и папа», любимой бабушки (вдовствующей Императрицы Марии Феодоров-

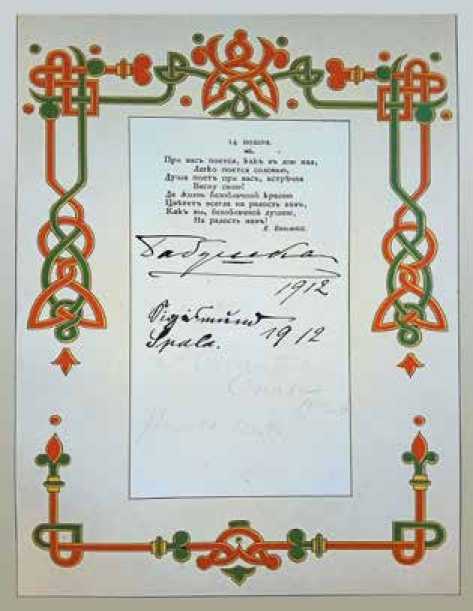

Рис. 5. Автограф Императрицы Марии Феодоровны («Бабушка. 1912»).

Следом — автограф принца Сигизмунда Прусского (1896–1972), кузена Анастасии (запись: «Sigismund. Spala. 1912»)

ны) (рис. 5, рис. 6), дяди Павла 4, крестной — тети Ольги5, двоюродных братьев (рис. 7)6, симпатичных офицеров Императорской яхты «Штандарт», фрейлин, комнатных девушек, домашнего доктора, учителей и подруг — всех тех, кого она берегла в своем сердце и за кого молилась.

За царской семьей в Сибирь последовали 35 человек, многие их них проделали долгий путь в скитаниях по Сибири, пока не добрались до спасительных рубежей белой эмиграции — Харбина, Константинополя, Белграда и Вены, Дании, Швеции, Англии, Парижа, Америки, Канады, Аргентины, Торонто. Судьба некоторых, особо доверенных царской семьи лиц, причастных к тайнам последне-

Рис. 6. Бабушка и дедушка (Император Александр III и Императрица Мария Феодоровна)

го завещания Императорской Семьи (генерал-лейтенант И. Л. Татищев) до сих пор неизвестна7.

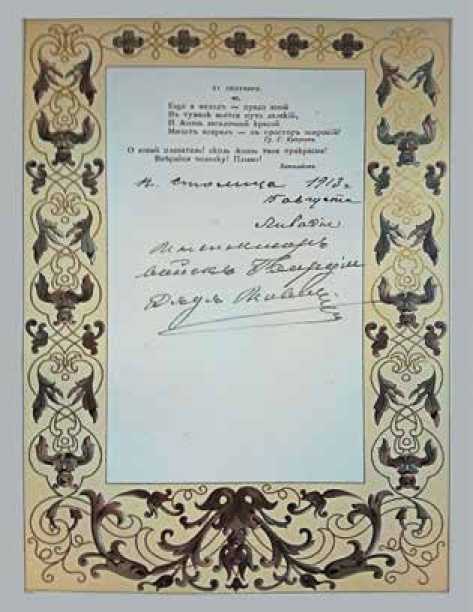

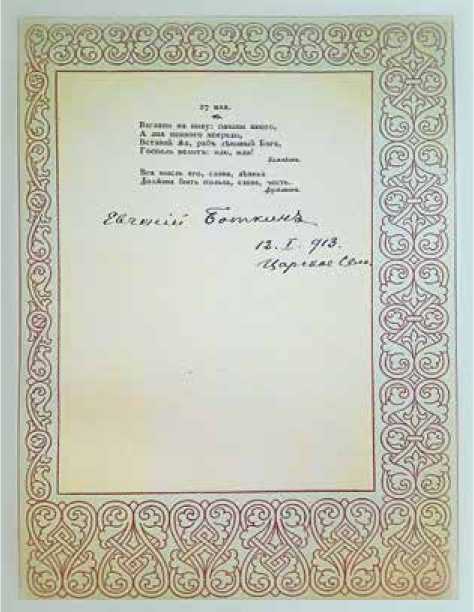

Многие из тех, кто заносил свои записи в альбом Княжны, разделили участь Царской Семьи — были расстреляны, погибли в вихре революции: дядя (Вел. Кн. Павел Александрович; рис.8–9), доктор Боткин (рис.10–11), свитные фрейлины Императрицы Александры Феодоровны графиня Анастасия Гендрикова (Настенька) и графиня Екатерина Шнейдер (Трина), комнатная девушка при Комнатах Е. И. В. Государыни Императрицы Александры Феодоровны Анна Демидова (Нюта) и другие8.

Рис. 7. Принц Сигизмунд Прусский (справа) с братом Вальдемаром

Рис.8. Автограф Вел. Кн. Павла Александровича («дядя Павел»)

Рис.9. Вел. Кн. Павел Александрович Романов (21.09.1860–29.01.1919)

За именами, внесенными в альбом Анастасии, просматриваются биографии тех, чьи записи заполняют страницы, помеченные временем 1914–1917 гг. Всего этих записей 114. Иногда на одном листе можно видеть не один, а три и даже четыре автографа. Например, страница альбома на день 6 марта заполнена несколькими записями, и одному из писавших на листе места не хватило, поэтому его запись вынесена на соседней лист — красочный шмуцтитул мартовской главы.

В процессе изучения альбома удалось выявить так называемые «двойные» записи, указывавшие дату внесения записи в альбом, но, кроме того, еще одну дату — год, сопряженный с днем рождения писавшего. Поначалу «двойные» даты вызвали определенную трудность, ибо они сбивали столку: исследователю начинало казаться, что альбом существует в двух системах координат — первая «привязана» в периоду, когда книга принадлежала Царской Чете (18951912), вторая — когда она стала собственностью Анастасии. Одной из первых дат, помеченной

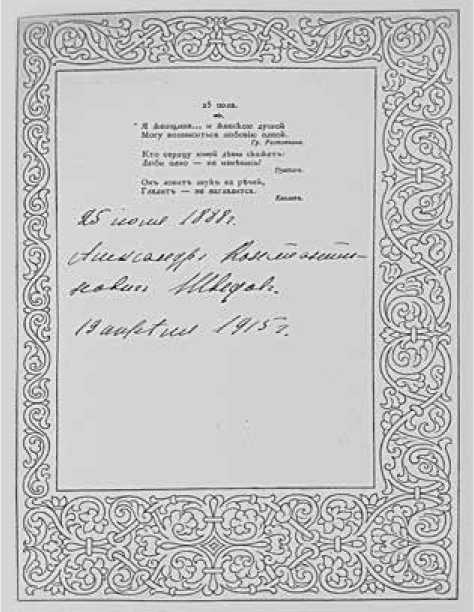

Рис. 10. Запись доктора Е.С. Боткина, сделанная 12.01.1913 в Царском Селе

Рис. 11. Портрет Е.С. Боткина (27.05 1865–17.07.1918)

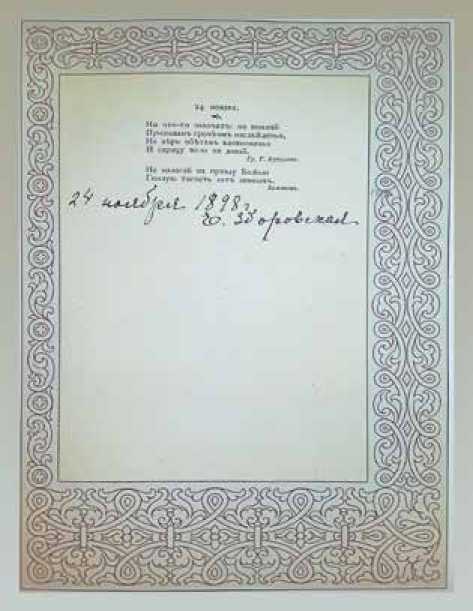

1898 годом, была обнаружена запись с автографом Екатерины Зборовской9 (рис.12).

Это наводит на мысль о том, что альбом был подарен Царской Чете на пятую годовщину бракосочетания кем-то из приближенных (как вариант — приближенной фрейлиной), отчего Е. Зборовская рассматривалась нами поначалу в качестве дарителя. Впоследствии, однако, были выявлены еще пять «двойных» дат, помеченные автографами особо доверенных и близких Царской Семье лиц: конвойца Виктора Збо- ровского10 (рис.13, рис. 14), Павла Воронова (любимца всей Императорской Семьи) (рис.15–18), флигель-адъютанта Свиты Его Императорского Величества, полковника А. А. Мордвинова11, Александра Шведова (оба офицера — близкие

Рис.12. Автограф Екатерины Зборовской, сестры сотника Е. И. В. Конвоя Виктора Зборовского (с указанием дня и года рождения — 24.11.1898)

Рис.13. Автограф сотника Е. И. В. Конвоя Виктора Зборовского с указанием даты рождения — 31.10. 1888

Рис.14. Александровский дворец. Анастасия разговаривает с караульным

и доверенные лица Государя12 (рис.19), а также близкой подруги Государыни Императрицы Александры Феодоровны фрейлины Юлии Ден (Лили)13 (рис.20).

Таким образом, запись Екатерины Зборовской оказалась не единственной, а шестой в ряду «двойных» дат альбома, что заставило пересмотреть гипотезу о «подарке 1898», поскольку, к тому же, из биографических разысканий стало очевидно, что год, проставленный Катей Зборовской, лишь дополняет верхнюю дату альбома — ежедневника, указывая день

Рис.16. Ливадия. Ок. 1912–1913 гг. (офицер яхты «Штандарт» Павел Воронов слева)

и год рождения фрейлины — 24 ноября. Е. Зборовская была почти ровесницей царских дочерей, она была старше Анастасии на 3 года, поэтому предположение о подарке, сделанном ею в 1898 году, оказалось несостоятельным. И хотя начало заполнения альбома действительно относится не к 1912, а к 1909 году, это связано, одна-

Рис.15. Автограф офицера яхты «Штандарт П. А. Воронова (1886—1964), любимца Царской семьи

Рис.17 (слева). Массандра. 1913 г. Наследник Цесаревич на руках старшего лейтенанта Воронова (фото из семейного архива Вороновых-Клейнмихелей. Дар Е. В. Хазовой, племянницы П. А. Воронова, Париж)

Рис.18. Великие Княжны Ольга, Татьяна, Мария Николаевны (в центре Павел Воронов)

Рис.19. Автограф офицера казачьего Конвоя А. К. Шведова (25.07.1888 — умер в тюрьме)

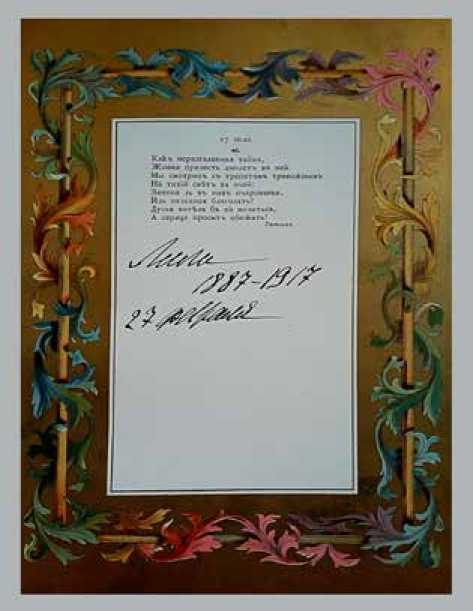

Рис. 20. Автограф Лили Ден на день 27 июля. На данном листе — посвящение Ф. И. Тютчева

Императрице Марии Александровне, поднесенное в день Ее рождения (27.07 1824;

«Как неразгаданная тайна…»)

ко, с другой записью и другим лицом, о чем мы скажем ниже. Итак, «двойные» записи, по сути, подсказали нам «ключ» к главной загадке альбома — принципу его заполнения. Прочтение записей на дни 24 ноября, 31 октября, 25 июля и 27 августа помогли увидеть связь между датами календаря-ежедневника и днем рождения писавших: «Е. Зборовская» (с добавлением даты — «24 ноября 1898»), «В. Зборовский» (с добавлением даты — «1888 г.») «А. К. Шведов» (с добавлением даты — 25 июля 1888 от 19 апреля 1915»), «А. Мордвинов (Тото)» (с добавлением «1870 от 27 августа 1916»), «Лили» (с датой «1887» от 27 февраля 1917»). Прочтение всех остальных записей под данным углом зрения, позволило обнаружить ту же взаимосвязь: в альбоме присутствуют записи Цесаревича Алексея на 30 июля (с.139), всех Великих Княжон — Ольги на 3 ноября (с.379), Татьяны на 29 мая (с.189), Марии на 14 июня (с.126) и Анастасии на 5 июня (с. 199). Загадкой остаются, правда, несколько дат, среди которых — запись на с. 14, подписанная 1909 го- дом — временем, когда альбом еще не принадлежал Анастасии. Запись внесена «поручиком Измайловского Конно-гвардейского полка» Хри-стичем на день 4 января.

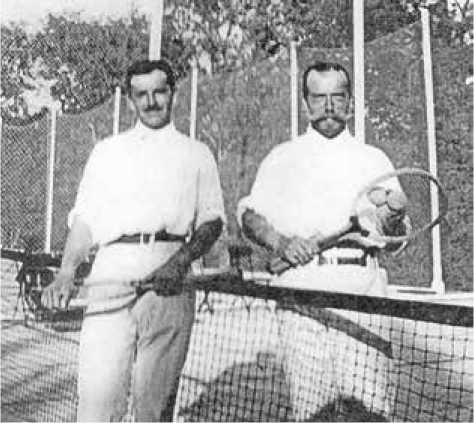

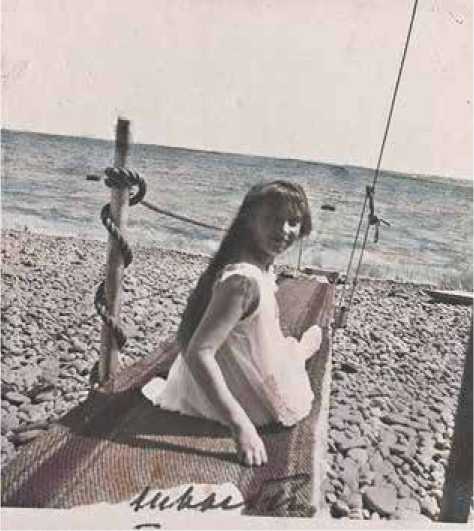

Она повторяется с добавлением фамилии в латинской транскрипции (Hillenbrand) на с. 315, в записи 1913 года (сделана той же рукою, карандашом). Вопрос о том, каким образом пехотинец — измайловец мог одновременно быть офицером конно-гвардейского подразделения, мы оставляем открытым. Можно только догадываться, что со стороны Княжны Анастасии и ее друзей была осуществлена шуточная запись с фамилией одного из театральных (книжных) персонажей, ибо известно, что маленькая Княжна была любительницей розыгрышей, постановок и всякого рода каверз (сохранилось много фотографий (рис.21–22), изображающих Анастасию в момент «представлений», а также отзывы ее воспитателей, весьма сдержанно относившихся к шалостям неугомонной Анаста-

Рис.21. Анастасия с ракеткой

Рис.22. Великая Княжна Анастасия в Крыму.

1912 г.: подпись: «Швыбз»

сии14. Не исключено, что рассматриваемый альбом имеет еще один, шуточный уровень прочтения с подменой имен, и некоторые из загадок настольного календаря Великой Княжны могут лежать в плоскости ее остроумной натуры (рис.23–24).

Итак, как удалось установить, автографы, заполняющие альбом, встроены в его календарную систему и приурочены к индивидуальному дню каждого из писавших — дню рождения. Это один пласт прочтения. Второй связан с приуроченностью записей к важнейшим событиям первого десятилетия XX века — открытие памятника Александру III (май 1909 г.), закладка военного форта Императора Петра Великого в Ревеле

(рис.25) и торжества по случаю 100-летия Бородинского сражения (июль и август 1912 года)15, всероссийское празднования 300-летия Дома Романовых (весна 1913 года), празднование чтимых Богородичных икон — Федоровской (7 июня), Владимирской (23 июня), Смоленской (28 июля), Праздник Собственного Е. И. В. Конвоя (день св. Иерофея, 4 октября)16, другие события. Правда, позднее, в 1916–17 гг., принцип заполнения альбома изменится, и записи, вносимые в него офицерами, будут чаще приурочены к особо чтимым торжествам — празднествам общенациональным и церковным, не связанным с личным рождением писавшего.

Третий уровень прочтения лежащего перед нами мегатекста — его поэтическое наполнение. Многие стихотворения посвящены непосредственно Царской Семье, отдельным ее представителям: вдохновенные строки Тютчева, Вяземского, Голенищева-Кутузова… Так, Го-

Рис.23. Анастасия отдыхает сударыне Императрице Марии Александровне посвящено упомянутое нами выше стихотворение Ф. И. Тютчева «Как неразгаданная тайна…».

ИМПЕРАТРИЦЕ МАРИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ

Кто б ни был ты, но, встретясь с ней, // Душою чистой иль греховной, // Ты вдруг почувствуешь живей, // Что есть мир лучший, мир духовный. // Как неразгаданная тайна, // Живая прелесть дышет в ней; // Мы смотрим с трепетом тревожным // На тихий свет ея очей. // Земное ль в ней очарованье // Иль неземная благодать? // Душа хотела б ей молиться, // А сердце рвется обожать .

Ф. И. Тютчев. Императрице Марии Александровне. 3 ноября 1864 г /

Как мы уже заметили выше, поэтические тексты отражают и личные настроения, и характер эпохи. Порою они звучат как пророчества о судьбах Империи и Династии. Вот запись доктора Боткина: «Евгений Боткин. 12.1.1913. Царское

Рис.25. Морская крепость «Император Петр Великий» на острове Нарген (Балтика).

1916 год

Рис. 24. «Anastasia, a sharp and clever child, was a very monkey for jokes, some of them at times almost too practical for the enjoyment of other» (Anna Vryubova)

село». Она стоит на день его рождения — 27 мая– под стихотворениями Хомякова и Державина:

Взгляни на ниву: пашни много, // А дня немного впереди // Вставай же, раб ленивый Бога, // Господь велит: иди, иди! <Хомяков>

Вся мысль его, слова, деянья // Должны быть польза, слава, честь <Державин>

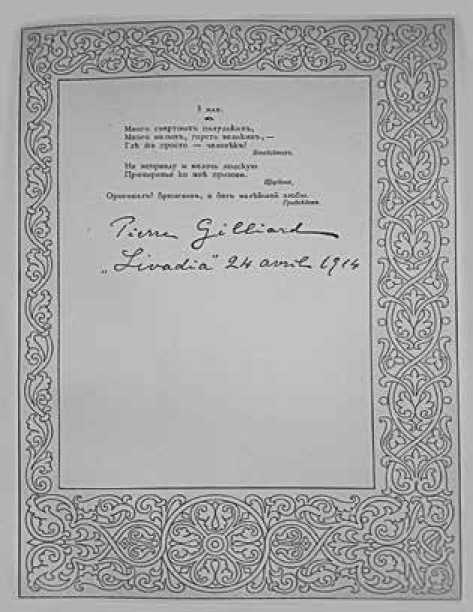

24 апреля 1914 г., в Ливадии, на свой день 3 мая сделал запись Пьер Жильяр (рис.26–27): Много смертных полудиких // Много малых, горсть великих.

Нельзя не сказать о стихотворении Н. С. Гумилева, история появления которого также связана с днем 5 июня — «днем Анастасии». У нас не остается сомнения в том, что бережно сохраненной Анастасией листок с посвящением, который сегодня хранится в ГАРФ (Ф. 683), по неизвестной причине не оказался среди записей альбома, он, по-видимому, не попал в его «фор-

Рис. 26. Пьер Жильяр с Великими Княжнами. Ливадия. 1911 г.

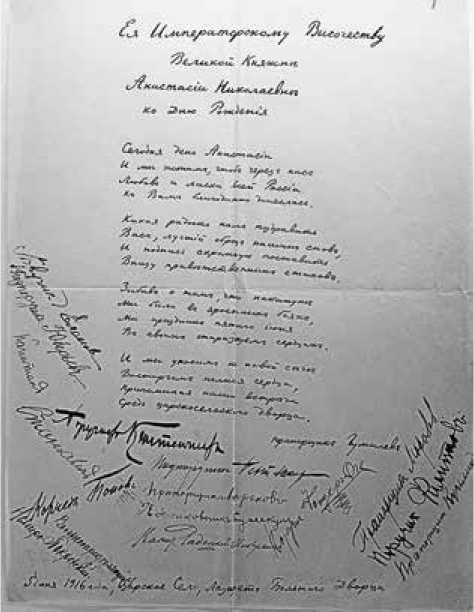

мат» был «обречен», так сказать, на самостоятельную архивную жизнь за пределами ежедневника Анастасии. Подобно прекрасным посвящениям Сергея Бехтеева, посвящение Николая Гумилева, расстрелянного Успенским постом 1921 года по обвинению в контрреволюционном заговоре17, прочно ассоциируется с образом Великой Княжны, народной любовью к дочерям русского Императора. Оба поэта общались с Великими Княжнами в Феодоровском Лазарете, где офицеры проходили лечение. Под стихотворением Гумилева поставили свои подписи еще 15 офицеров Лазарета (рис. 28–29).

Её Императорскому Высочеству великой княжне Анастасии Николаевне ко дню рождения

Сегодня день Анастасии,/И мы хотим, чтоб через нас/Любовь и ласка всей России/К Вам благодарно донеслась./Какая радость нам по-здравить/Вас, лучший образ наших снов,/И подпись скромную поставить/Внизу приветственных стихов. // Забыв о том, что накануне/Мы были в яростных боях,/Мы праздник пятого июня/В своих отпразднуем сердцах./И мы уносим к новой сече/Восторгом полные серд-

Рис. 27. Автограф Пьера Жильяра на день 3 мая ца,/Припоминая наши встречи/Средь царскосельского дворца.

Прапорщик Н. Гумилев, 5 июня 1916 года. Царскосельский лазарет, Большой Дворец.

С разрывом в два дня, 7 июня 1916 г., на день св. Феодора Стратилата и Феодоровской иконы Божией Матери, Н. С. Гумилев составил еще одно посвящение — Государыне Императрице Александре Федоровне, которое было занесено в ее дневник18.

Её Императорскому Величеству Императрице Александре Феодоровне

Пока бросает ураганами/Державный Вождь свои полки,/Вы наклоняетесь над ра-нами/С глазами полными тоски./И имя Вашего Величества/Не позабудется доколь/Смиря-ет смерть любви владычество/И ласка утешает боль./Несчастных кроткая заступница,/России милая сестра,/Где Вы проходите как путни-ца,/Там от цветов земля пестра./Мы молим: сделай Бог Вас радостной,/А в трудный час

Рис.28. Посвящение Анастасии на день ее рождения, 5 июня 1916 г.

Автограф Н. С. Гумилева.

Феодоровский Лазарет

Рис.29. Георгиевский кавалер Н. С. Гумилев в форме офицера уланского полка

и скорбный час/Да снизойдет к Вам Ангел бла-гостный,/Как Вы нисходите донас19.

5-го гусарского Александрийского Вашего Величества полка прапорщик Николай Гумилев 7 июня 1916 г.

Белая гвардия и Белый Крест — важные и актуальные сегодня темы, которые прочитываются в мегатекстовом пространстве рассматриваемого источника. Возвращаясь к роману М. А. Булгакова, вспомним замечательную картину в начале повествования — взгляд автора, брошенный из космоса, звездного бездонного неба, сфокусирован на маленькой точке — киевском доме с осиротевшей семьей из трех человек. Киевский дом в романе Булгакова — средоточие и осознание глубины того разлома, который прошел через русский народ в 18-м году. Этот разлом явственно ощущается в именах, представленных автографами в альбоме Великой Княжны Анастасии.

Из протоколов следователя Н. А. Соколова, опросившего в 1919 году непосредственных свидетелей событий 1917–1918 гг.20, мы знаем, что «многие изменили Им»21. Августейшая Семья не могла не испытывать чувства горечи от измены со стороны ближайшего окружения. ««В эти тяжелые для Них дни около Них были граф Бенкендорф, князь Долгорукий и доктор Боткин. Затем еще были жена Бенкендорфа, мать Долгорукого и старуха Нарышкина. Многие другие повели себя недостойно. Ни разу к Ним не явился

Рис. 30. Царская Семья в окружении офицеров Собственного Е. И. В. Конвоя. 4 октября 1916 г. (В. Зборовский — третий, А. Шведов — второй справа)

сын Нарышкиной свитный генерал Нарышкин. Убежал от Них начальник конвоя граф Граббе. Ушел граф Апраксин. Ушел командир сводного Его Величества полка Рессин. Я думаю, Им неприятно было поведение гвардейского экипажа. Когда экипаж уходил, многие матросы, считавшиеся преданными Семье, те самые матросы, которые находились при «Штандарте» и «Полярной Звезде», грозили оставшемуся при Семье Нагорному. Ни разу к Ним не пришел и ушел от Них старший офицер гвардейского экипажа флигель-адъютант Николай Павлович Саблин22. Изменил Им считавшийся преданным дядька Алексея Николаевича Деревенько. Он оказался вором и после переворота проявил даже злобные чувства к Алексею Николаевичу».23 Изменили Алексеев, Корнилов, Мордвинов. В критическую минуту русский Император оказался лицом к лицу с «изменой, трусостью и обманом».

На фоне дивизиона предателей, окружавших Николая II в первый год русской смуты, возвышаются фигуры тех, что в исключительно трудном положении до конца проявит преданность Царю.

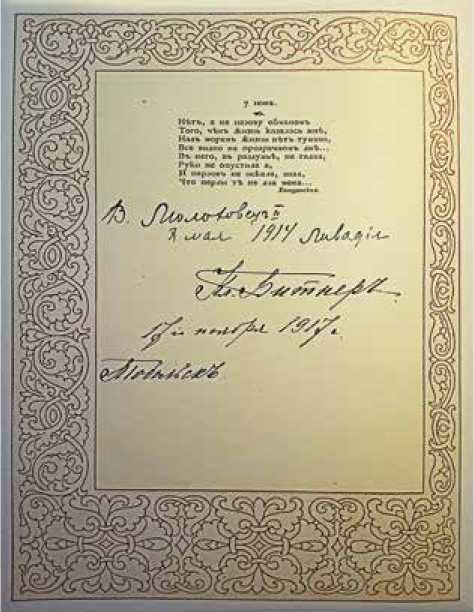

В августе 1917 г. по распоряжению Керенского, вся Царская Семья сослана в Сибирь. Расследование, проводимое Временным Правительством, не дало желаемых результатов — следственная комиссия не смогла найти ничего компрометирующего Государя Императора и Его Семью. Между тем, расследование сопровождалось выемкой всех бумаг, включая личную переписку. Послед-

Рис. 31. Последняя запись альбома, сделанная в Тобольске, 17 ноября 1917 г., рукою К. М. Битнер

ние письма Великих Княжон из Тобольска, адресованные офицерам Е. И. В. Конвоя, сохранились чудом24. Эти письма очень значительны по своему содержанию, они провозглашают правду об Императорском Конвое, а сердечные интонации не оставляют места распространяемой клевете о его предательстве. «Уже одна дата благословения Императрицы офицеров Конвоя образками (26 марта 1917) показывает, насколько были ложны сведения о Конвое, якобы уже 1 марта перешедшим на сторону новой власти»25.

Список имен из альбома Анастасии сегодня отчасти можно назвать поминальным, ибо известно то, что без предъявления обвинений, суда и соответствующего оформления реше-

Рис.32. Дом инженера Ипатьева, место последнего заключения и расстрела Царской Семьи. Фотография нач. XX в.

Рис. 33. 1916 год. Великие Княжны Ольга, Мария, Анастасия (Татьяна фотографирует)

ний в Петрограде, Екатеринбурге, Алапаевске, Перми, других городах были расстреляны, репрессированы и подвергались преследованиям близкие царской семье люди, оказавшиеся в положении арестованных: Боткин Евгений Сергеевич — лейб-медик, Буксгевден София Карловна — личная фрейлина императрицы, Верещагин Иван — повар, Волков Алексей Андреевич — камердинер, Гендрикова Анастасия Васильевна — фрейлина, Гиббс Сидней Иванович — преподаватель английского языка, гражданин Великобритании, Гусев Ермолай — лакей, Демидова Анна Степановна — комнатная девушка, Деревенко Владимир Николаевич — доктор медицины, Дмитриев Алексей Николаевич — парикмахер, Долгоруков Василий Александрович — гофмаршал, Дорми-донтов — лакей, Живая Екатерина — прислуга при Шнейдер Е. А., Жильяр Петр Андреевич — воспитатель Наследника Цесаревича, гражданин Швейцарии, Журавский Франц — официант, Занотти Магдалина Францевна — ка-мер-капфера, Иванов Сергей Иванович — лакей, Карпов Михаил — служитель, Киселев — лакей, Кирпичников Александр — писец, Кокичев — повар, Макаров Степан — помощник Чемоду-рова, Мария (фамилия неизвестна) — прислуга при Шнейдер, Шнейдер Елизавета Адольфвна — гофлектрисса императрицы, Межанц Паулина

Касперовна — прислуга при Гендриковой, Михайлов Сергей — кухонный служитель26. Сразу после перемещения из Тобольска в Екатеринбург большой группы лиц из ближайшего окружения царской семьи, многие были арестованы и помещены в тюрьму: Вел. Кн. Елена Петровна Сербская, которой чудом удалось спастись, И. Л. Татищев, А. В. Гендрикова, Е. А. Шнейдер, К. Г. Нагорный, А. А. Волков. Волкову удалось бежать, остальные были расстреляны27.

Календарные записи, упоминание имен из ближайшего окружения Великой Княжны Анастасии в совокупности представляют собой смысловой контент уникального фактографического источника, обладающего несколькими уровнями прочтения, актуализированного в связи с трагическими событиями июля 1918 г., произошедшими в Екатеринбурге сто лет назад. Прошлое, связанное с Царской Семьей, запечатленное в альбоме, описаниях очевидцев, встает перед глазами галереей образов микроистории, малоизвестными гранями повседневности, обыденности частной жизни царской семьи, усиливая «человеческим» измерением трагические интонации в осмыслении её судьбы и беспощадности революционного права, напоминая современному российскому обществу о пагубности исторического беспамятства.

В дни чёрного «юбилея» альбом Анастасии побуждает искать ответы на вопросы не только связанные с расстрелом Императорской семьи, но и с историей России, крушением её исторической государственности.

Список литературы Памятные записи как мегатекст: опыт многоуровневого прочтения альбома-календаря великой княжны Анастасии

- Августейшие сестры милосердия. Сост. Н. К. Зверева. М: Вече, 2006.

- Аксючиц В. В. К грядущей 100-летней годовщине национально-государственной катастрофы (2016-11-1219:53; ЬИр://'№'№'№.Ье1ги881а. ru/page-id-8815.htm1).

- Аксючиц В. В. О реабилитации Императора Николая II и его семьи // Портал Православие. Ру (http://www.pravos1avie.ru/4501.htm1. Дата обращения 11.06.2018).

- Вараксина Д. В XX веке с нами произошло нечто ужасное (рус.). Rosba1t.ru (06.12.2014).

- Варламов, А. Булгаков [Текст]: роман-биография/А. Варламов // Москва. 2008. № 4. С. 3-69.

- Галушкин Н. В. Собственный Е. И. В. Кон-вой;/Гвардейский дивизион/Стрелянов П. Н. (Калабухов) М.: Центрполиграф, 2008.

- Ден Ю. А. Подлинная царица [Текст]: [16+]/Юлия Ден М., 2009.

- Зайончковский А. М. Подготовка России к мировой войне. Л., 1926.

- Мордвинов А. А. Из пережитого. Воспоминания флигель-адъютанта императора Николая II [Текст]: [в 2 т.]/А. А. Мордвинов; Российское историческое о-во, Федеральное архивное агентство, Гос. архив Российской Федерации Т. 1/[вступ. ст., коммент. О. И. Барковец], 2014.; Т. 2/[коммент. О. И. Барковец], 2014.

- Плотников И. Ф. Генерал-адъютант, граф И. Л. Татищев как «источник» в поисках советскими спецорганами сокровищ царской семьи // Екатеринбургская трагедия и современность: Материалы науч.-богослов. конф., 19-21 июля 1999 г./Сост. М. В. Смелянская. Екатеринбург, 2000. С.47-58.

- Степанов Е. Е. Поэт на войне. Николай Гумилев. 1914-1918 [Текст]/Евгений Степанов Москва: Прогресс-Плеяда, 2014.