Пандеориски бизнес-среды в условиях трансформации корпоративной культуры предприятия

Автор: Воробьев В.И., Раменская Л.А., Клейн Н.В.

Журнал: Экономика и бизнес: теория и практика @economyandbusiness

Статья в выпуске: 8 (126), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье представлена концепция «пандеорисков» — системных угроз бизнесу, обладающих экспоненциальным воздействием на все процессы организации. В отличие от «Чёрных лебедей», они порождаются внутренней хрупкостью системы в условиях трансформации корпоративной культуры. Авторы предлагают подход к управлению пандеорисками через оценку «антихрупкости» ключевых ресурсов с использованием искусственного интеллекта. Это позволяет перейти от реактивного риск-менеджмента к проактивному укреплению организационной устойчивости.

Пандеориски, антихрупкость, риск-менеджмент, корпоративная культура

Короткий адрес: https://sciup.org/170210677

IDR: 170210677 | DOI: 10.24412/2411-0450-2025-8-53-60

Текст научной статьи Пандеориски бизнес-среды в условиях трансформации корпоративной культуры предприятия

Современные предприятия переживают глубокую трансформацию корпоративной культуры, обусловленную кардинальными социальными изменениями и переходом к новым технологическим парадигмам [7]. Двойное воздействие на этот процесс оказывают как технологические инновации, так и комплекс социально-демографических факторов, включая дефицит квалифицированных кадров и эволюцию социокультурных норм.

Усиление хаотичности глобальных процессов интерпретируется исследователями как ключевая характеристика текущей эпохи. Принципиально меняется источник рисков: социологическая мысль смещает акцент с внешней среды на внутреннюю природу самого социума [1, 2]. Деятельность такого «общества рисков» характеризуется самовос-производящимся циклом, где принимаемые решения неизбежно генерируют новые угрозы [13].

Нарастающая экспоненциально неопределенность трансформируется в генератор принципиально новых рисков. Их ключевая особенность – резистентность к традиционным методам анализа в рамках классического риск-менеджмента. Эта новая реальность требует кардинального пересмотра как иденти- фикации риск-факторов, так и механизмов управленческого реагирования на них.

Типичный процесс управления рисками в соответствии с существующими современными стандартами (например, ГОСТ Р ИСО 31000-2019 «Менеджмент риска. Принципы и руководство») предусматривает выполнение нескольких взаимосвязанных действий:

-

1. «Область применения, среда и критерии» предусматривает определение контекста применения системы управления рисками;

-

2. Оценка риска

-

2.1 Идентификация риска

-

2.2 Анализ риска

-

2.3 Сравнительная оценка риска

-

-

3. Обработка риска – выбор и осуществление мероприятий по управлению рисками

Следовательно, традиционная парадигма риск-менеджмента ориентирована преимущественно на выявление конкретных угроз и разработку превентивных мер для минимизации потенциального ущерба от прогнозируемых негативных событий.

К принципиальным ограничениям данного подхода относится его неэффективность в отношении особого класса рисков. Ярким примером служат «Чёрные лебеди» – непредсказуемые события с колоссальными последствиями, концептуализированные Н. Тале- бом [9]. Дополнительную сложность представляют риски, возникающие вследствие синергетического взаимодействия множества локальных уязвимостей. Модель «Швейцарского сыра», проводящая аналогию между сквозными отверстиями в сыре и лакунами в системе защиты, наглядно иллюстрирует этот механизм накопления скрытых угроз.

Центральным вкладом настоящего исследования является концепция «пандеорисков» как принципиально нового класса угроз для бизнес-среды в условиях трансформации корпоративной культуры.

Под «пандеорисками» (от лат. pandeo -всеобъемлющий) мы понимаем системные риски, характеризующиеся четырьмя фундаментальными признаками. Прежде всего, они обладают тотальным воздействием, пронизывая все ключевые бизнес-процессы организации, а не отдельные её элементы. Во-вторых, их негативные последствия развиваются нелинейно, часто по экспоненциальному закону, что принципиально отличает их от традиционных рисков с предсказуемой динамикой. Третья отличительная черта — критическая сложность ранней идентификации стандартными методами риск-менеджмента из-за диффузной природы и маскировки под фоновый «риск-шум». Наконец, пандеориски выступают катализаторами каскадных сбоев, когда локальная проблема провоцирует цепную реакцию коллапсов в смежных подсистемах.

Важно подчеркнуть концептуальное различие между пандеорисками и существующими категориями рисков. В отличие от «Черных лебедей Н. Талеба, описывающих уникальные непрогнозируемые события с экстремальными последствиями, пандеориски представляют собой перманентное состояние риск-среды, порождающее множественные угрозы. Если «Черный лебедь» - это редкий удар извне, то пандеориск - это хроническая интоксикация среды организации, внутренней или внешней. От модели "Швейцарского сыра", объясняющей инциденты совпадением провалов в защитных системах, пандеориски отличаются нелокальностью: они не возникают из точечных ошибок, а являются следствием системной деградации корпоративного иммунитета к неопределённости.

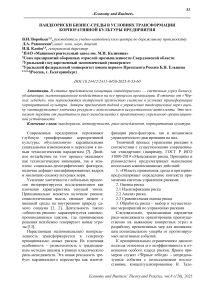

Практическая релевантность концепции подтверждается примерами за пределами медицинских пандемий. Типичным пандеори-ском, порожденным внутренней средой организации, выступает стремительная эрозия кадровой стабильности при смене ценностных парадигм, когда кажущееся безобидным изменение мотивационных доминант запускает лавинообразный отток компетенций (как показано на рис. 1). Другой пример - технологическая сингулярность, при которой незначительное запаздывание в модернизации одного сегмента производства парализует всю цепочку создания стоимости. Особую опасность представляет кризис доверия, когда локальный конфликт с ключевым контрагентом стремительно трансформируется в репутационную катастрофу, разрушающую многолетние партнёрские сети. Во всех случаях угроза формируется не внешним шоком, а внутренней хрупкостью системы, накапливающей скрытую уязвимость.

Научная новизна концепции заключается в переосмыслении источников катастрофических рисков. Наравне с экзогенными факторами, мы признаем значимость эндогенных дисфункций корпоративной культуры, которые превращают организацию в генератор са-моразрушающих процессов. Такой подход позволяет перейти от реактивного «тушения пожаров» к проактивному укреплению системного иммунитета через мониторинг антихрупкости ресурсов, что открывает новые перспективы для теории организационной устойчивости в условиях турбулентности.

Рис. 1. Мотивационная детерминация коллектива предприятия

Примечание: Обведены кластеры мотивированных на «Уважение со стороны руководства» – 62,5%, «Стремление к получению большего материального вознаграждения» – 20,8%, не выделен кластер «Удовлетворение от хорошо выполненной работы» – 16,7%. Длина линии от вершины кластера до 25 уровня характеризует порог переключения мотивационных доминант. Наиболее устойчивой является группа самомотивированной части коллектива. Две другие группы показывают большую вероятность изменения мотивации в случае трансформации бизнес-среды предприятия.

Признавая значимость корпоративной культуры для эффективности компаний, отраженную в научной литературе, следует отметить, что ее системообразующую роль для долгосрочной конкурентоспособности впервые концептуализировал Тайити Оно - архитектор производственной системы Toyota [6]. Аналогичный акцент на культуре как фундаменте преодоления низкой производительности сделал Э. Деминг, ключевая фигура послевоенного возрождения японской промышленности [4].

Принципиально важным представляется консенсус относительно всепроникающего воздействия корпоративных ценностей и норм на все без исключения бизнес-процессы организации. Это влияние проявляется, в частности, через:

-

- волатильность финансовых потоков предприятия;

-

- повышение текучести кадров;

-

- изменение структуры мотивационных доминант (рис. 1);

-

- потеря компетентности и снижение квалификации работников;

-

- деградация технологической и производственной дисциплины;

-

- нестабильность качества продукции;

-

- другие факторы.

Как уже было отмечено ранее, классические подходы к управлению рисками, фокусируются на идентификации, оценке вероятности и планировании реагирования на известные угрозы. Однако их фундаментальная ограниченность в условиях пандеорисков становится очевидной. Традиционные методы, основанные на исторических данных и вероятностных моделях, оказываются несостоятельными перед лицом системных рисков, порождаемых самой трансформирующейся корпоративной культурой и хаотической средой. Пандеориски, по своей природе диффузные и маскирующиеся под фоновый «риск-шум», ускользают от процедур идентификации, а их нелинейная динамика делает бессмысленными расчеты ожидаемого ущерба.

Как отмечалось выше, нарастание неопределенности вызывает генерацию случайных риск-факторов, не учтенных в процессе планирования и не отраженных в риск-матрице предприятия. Таким образом, петли отрицательной обратной связи, регламентно включающиеся для противодействия инцидентам и недопущению их перерастанию в кризисную ситуацию, попросту отсутствуют в самой структуре управления рисками. В этом случае риск-фактор оказывается предоставлен сам себе. Здесь последствия во многом обусловлены его поведением, характером его последующего развития.

Деннис Шервуд в своей книге «Видеть лес за деревьями» [12] приводит пример экспоненциального роста риск-фактора на примере озера с лягушками и кувшинками. Суть задачи состоит в том, что в результате экологического загрязнения начинается рост колонии кувшинок, удваивающей площадь их ареала каждые сутки. Для лягушек опасность состоит в том, что полностью заросший кувшинками пруд вызывает их гибель. Кувшинки могут покрыть пруд в течение 50 дней. Лягушки в состоянии справиться с этой напастью за 10 дней. Спрашивается, какая доля поверхности пруда может быть покрыта кувшинками, чтобы лягушки могли спастись?

Поиск ответа состоит в расчете площади, занятой кувшинками на 40-й день. Она составляет последовательное десятикратное деление пополам площади пруда. Часть пруда, покрытая кувшинками к концу 40-го дня таким образом, составит (1/2)10. Это очень маленькое число, всего 0,00098. Таким образом, за 10 дней до катастрофы ареал обитания кувшинок составит менее одной десятой процента поверхности!

Как замечает Д. Шервуд: « Экспоненциальный рост – естественное поведение всех усиливающих петель – может вводить в заблуждение. Он начинается очень медленно, едва заметно. Но затем внезапно превращается в лавину ». Вопрос лишь в том, какой конкретно риск-фактор из потока риск-шума попадет на «благодатную почву».

Распространение концепций «управляемого хаоса» на экономическую сферу знаменует методологический сдвиг в риск-менеджменте, переводя его в плоскость синергетического анализа социально-экономических систем [11]. Сущность синергетического подхода заключается в признании необходимости принципиально иного понимания природы рисков, выходящего за рамки традиционных статистических и детерминированных моделей оценки.

Н.Н. Талеб в работе «Антихрупкость» [8] аргументирует фунментальную ограниченность попыток контроля над всеми рисками. В качестве альтернативы он предлагает инновационные метрики «хрупкости» (Fragility) и «антихрупкости» (Antifragility), отражающие дифференцированный отклик системы на возмущения различной природы. Если «хрупкость» сигнализирует о подверженности параметра ущербу, то «антихрупкость» указывает на его способность усиливаться под воздействием неопределенности. Ключевой тезис состоит в трансформации системы для достижения «антихрупкости» по отношению к целым классам угроз вместо бесплодного прогнозирования редких событий.

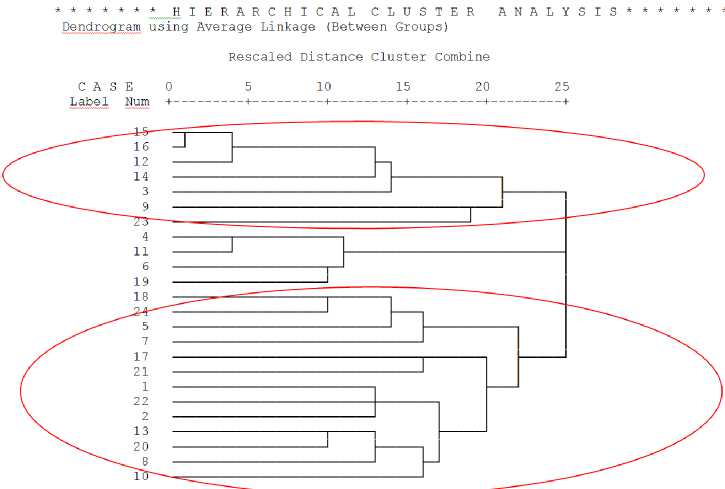

Перспективным инструментом для опера-ционализации этой концепции выступает искусственный интеллект на основе нечеткой логики. Его алгоритмы способны осуществлять непрерывный мониторинг уровня «хрупкости» ключевых ресурсов предприятия, анализируя паттерны в стандартной регламентной отчетности. Наглядной иллюстрацией практической реализации данного подхода служит результат оценки динамической устойчивости ресурса «Эффективность кадров» для промышленного предприятия Екатеринбурга, представленный на рисунке 2.

Рис. 2. Оценка динамической устойчивости эффективности кадров предприятия

На графике видно, что устойчивость ресурсного параметра предприятия подвержена изменениям во времени. График отчетливо демонстрирует переход «антихрупкого» состояния эффективности кадров в «хрупкое» на границе 2016-2017 годов. Углубленный опрос персонала выявил наиболее вероятный «триггер» – изменение кадровой политики администрации предприятия в этот период. С точки зрения выработки управленческого решения эта информация указывает на рост негативного риска при возникновении инцидентов различной природы.

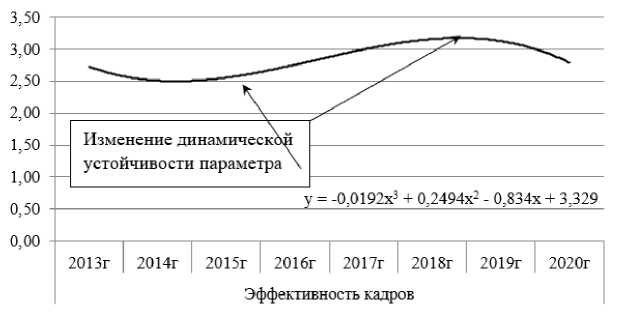

Примеры расчета поведения «хрупкости» для других ресурсов приведены на рисунках 3-6.

Рис. 3. Оценка динамической устойчивости финансового состояния предприятия

Примечание: «Хрупкость» данного параметра указывает на необходимость выработки консервативной политики управления финансами предприятия.

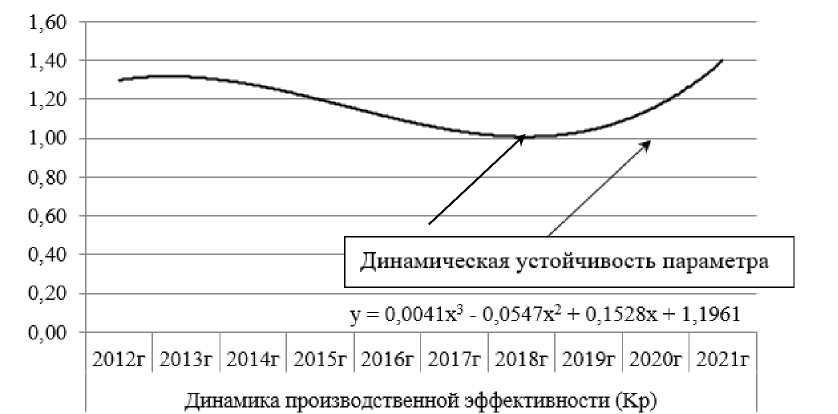

Рис. 4. Оценка динамической устойчивости производственной эффективности

Примечание: Поведение параметра указывает на формирование «антихрупкости» в результате проводимого технического перевооружения предприятия.

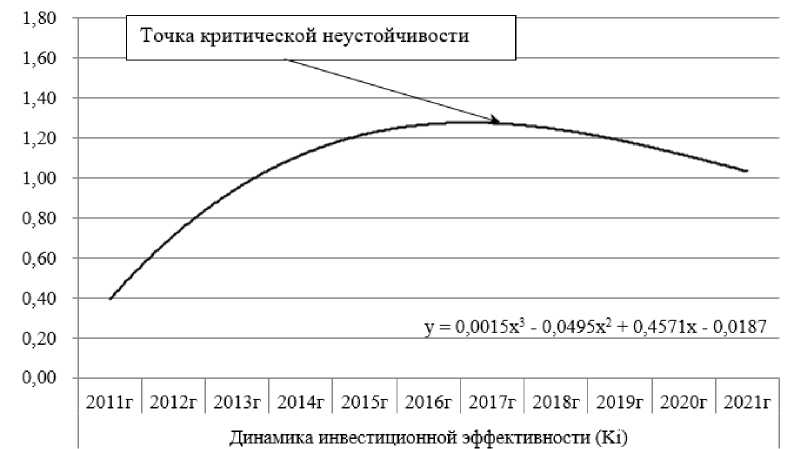

Рис. 5. Оценка динамической устойчивости инвестиционной эффективности

Примечание: «Хрупкость» инвестиционной политики предприятия требует изменения инвестиционной политики руководства предприятия.

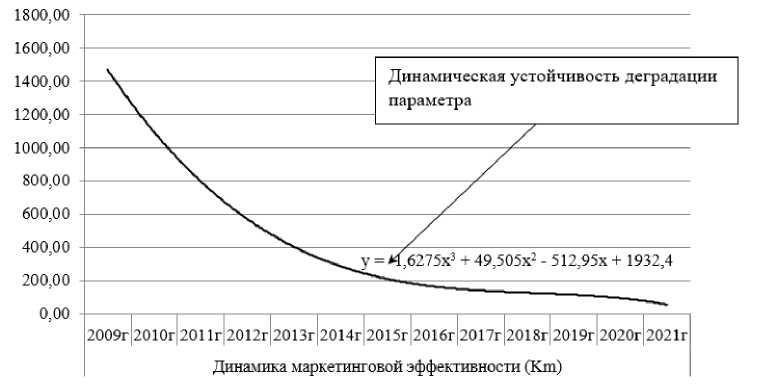

Рис. 6. Оценка динамической устойчивости маркетинговой эффективности

Примечание: Маркетинговая политика предприятия на фоне общей «антихрупкости» показывает снижение эффективности и, как следствие, стратегических корректив в средне- и долгосрочных планах развития.

Таким образом, уникальность российской управленческой культуры, сформированной в условиях правового нигилизма и высокой нестабильности и проявляющейся в сценариях «тушения пожаров», требует не отрицания, а адаптации передовых подходов к риск-менеджменту. Предложенная концепция пандеорисков и методология оценки «антихрупкости» ключевых ресурсов предоставляют инструментарий для эволюции от героического реагирования к системной устойчивости. Практическая реализация этого подхода требует следующих шагов. Прежде всего, необходимо интегрировать оценку динамической «хрупкости/антихрупкости» ключевых ресурсов (кадровой эффективности, финансовой стабильности, технологической надежности, маркетинговой устойчивости) в процесс стратегического планирования [3, 10]. Это позволит выявлять скрытые уязвимости на ранних стадиях, как это произошло с кадровой эффективностью в 2016-2017 гг. (рис. 2), и своевременно корректировать ресурсные стратегии.

Внедрение специализированного модуля контроллинга «хрупкости» на базе техноло- гий нечеткой логики в дополнение к системам управленческого учета и Сбалансированной системы показателей (ССП) станет технической основой для постоянного мониторинга устойчивости. Для преодоления сопротивления, характерного для «пожарной» ментальности, критически важно продемонстрировать экономическую эффективность подхода на пилотных проектах, показав прямую связь между снижением «хрупкости» ресурсов и уменьшением частоты и тяжести кризисных ситуаций. Это требует переквалификации специалистов по риск-менеджменту и активного вовлечения топ-менеджмента, который должен рассматривать показатели «антихрупкости» как стратегические KPI. Начальным этапом может стать ручной расчет «хрупко- сти» по ключевым ресурсам на основе доступных данных с последующей автоматизацией через системы генеративного искусственного интеллекта (ИИ). Научное сообщество должно сосредоточить усилия на разработке стандартизированных метрик «хрупкости» для разных отраслей и валидации алгоритмов ИИ на реальных корпоративных данных. Переход от борьбы с последствиями к управлению устойчивостью к пандеорискам через призму «антихрупкости» позволит российским предприятиям не просто выживать в турбулентности, но и использовать неопределенность как источник адаптационных возможностей, совершив качественный скачок в зрелости корпоративного управления рисками.