Панкреатическая секреция и усвоение аминокислот в кишечнике кур при разных источниках белка в рационе

Автор: Фисинин В.И., Вертипрахов В.Г., Грозина А.А., Хасанова Л.В.

Журнал: Сельскохозяйственная биология @agrobiology

Рубрика: Птицеводство: наука и технологии

Статья в выпуске: 2 т.52, 2017 года.

Бесплатный доступ

Повышение конверсии корма в продукцию птицеводства связано, прежде всего, с эффективным использованием птицей кормового белка, что выдвигает определенные требования к его полноценности, оптимальному соотношению в нем аминокислот, лимитирующих продуктивность, их доступности к всасыванию и использованию в метаболизме. В последние годы появилось достаточно работ по изучению усвоения аминокислот в процессе пищеварения у свиней (Е.Н. Головко, 2011; М.О. Омаров с соавт., 2016; Н.С.-А. Ниязов с соавт., 2016) и птицы (P. Dalibard с соавт., 1995; А.Э. Японцев, 2016). Для этого разработаны методы исследования, которые позволяют определить кажущуюся и истинную илеальную усвояемость аминокислот. Их суть сводится к определению доступности аминокислот по разнице количества, потребленного с кормом, и идентифицированного в непереваренных остатках содержимого в терминальной части подвздошной кишки - илеума (ileum). Информация о доступности аминокислот позволяет оптимизировать рационы по качеству белка. А это имеет важное значение для регуляции пищеварительной функции и аппетита (В. Рядчиков с соавт., 2010). Ранее мы установили, что секреторная функция поджелудочной железы бройлеров и кур реагирует на баланс аминокислот в рационе, причем при введении лимитирующей аминокислоты до нормы потребности ферментативная активность панкреатического сока значительно усиливается (Ц.Ж. Батоев с соавт., 1990; V.G. Vertiprakhov, 2015). В настоящей работе представлены экспериментальные данные по активности ферментов в панкреатическом соке и химусе подвздошной кишки, а также содержанию аминокислот в ее концевой части у кур при использовании комбикормов с протеинами разного качества. Контрольный комбикорм соответствовал установленным нормам, а в опыте в корме содержались трудногидролизуемые компоненты (отруби пшеничные, подсолнечный жмых), меньшее количество сырого протеина (на 2 %) и обменной энергии (на 10 ккал). При добавлении такого корма фистулированным курам наблюдалось снижение протеолитической активности панкреатического сока на 22-36 %, активности протеаз в химусе подвздошной кишки - на 34 % по сравнению с контролем. Анализ баланса аминокислот в кормах и содержимом подвздошной кишки указывает на то, что при использовании более питательного комбикорма процесс усвоения аминокислот в пищеварительном тракте птицы происходит значительно эффективнее: количество свободных аминокислот в содержимом подвздошной кишки при использовании в рационе контрольного корма было выше на 2 % по сравнению с опытным вариантом, что обусловлено прежде всего высокой ферментативной активностью пищеварительных соков и аппетитом кур.

Внешнесекреторная функция поджелудочной железы, панкреатические ферменты, аминокислоты, химус подвздошной кишки, куры

Короткий адрес: https://sciup.org/142214035

IDR: 142214035 | УДК: 636.52/.58:591.132.5 | DOI: 10.15389/agrobiology.2017.2.374rus

Текст научной статьи Панкреатическая секреция и усвоение аминокислот в кишечнике кур при разных источниках белка в рационе

В пищеварительном тракте корм превращается в вещества, способные усваиваться организмом, чем в итоге определяются обменные процессы. Задача современной науки состоит в повышении конверсии корма в продукцию животноводства, в том числе за счет физиологических приемов. Прежде всего это связано с эффективным использованием птицей кормового белка, что выдвигает определенные требования к его полноценности, оптимальному соотношению лимитирующих продуктивность аминокислот, их доступности к всасыванию и использованию в метаболических процессах. В последние годы появилось достаточно работ по изучению усвоения аминокислот в процессе пищеварения у свиней (1-3) и птицы (4, 5). Для этого предложены методы, которые позволяют определить кажущуюся и истинную илеальную усвояемость аминокислот. Известно (1), что традиционные способы определения доступности аминокислот в терминальном участке пищеварительного тракта не позволяют получить достоверные показатели из-за существенных качественных и количественных изменений состава азотсодержащих веществ под воздействием микроорганизмов, населяющих толстый кишечник. Поэтому оценка доступности аминокислот по разнице их количества, потребленного с 374

кормом и идентифицированного в непереваренных остатках содержимого терминальной части подвздошной кишки — илеума (ileum), выполняется на илеостомированных животных так называемым илеальным методом. С его помощью показали, что аппетит животных зависит в первую очередь от сбалансированности рационов по незаменимым аминокислотам (6).

Пищеварительные ферменты тонкого кишечника адаптируются к источнику потребляемого белка (7). Ранее мы установили, что секреторная функция поджелудочной железы бройлеров и кур реагирует на баланс аминокислот в рационе, причем при введении лимитирующей аминокислоты до нормы потребности ферментативная активность панкреатического сока значительно усиливается (8, 9). При изучении микробных сообществ была установлена связь их состава с метаболизмом незаменимых аминокислот у кур-несушек (10). Однако нам не известны работы по изучению зависимости между доступностью аминокислот и вкусовыми качествами корма.

В представляемой работе, использовав илеальный метод, мы впервые показали, что усвоение аминокислот в пищеварительном тракте кур зависит от секреторной функции поджелудочной железы, которая адекватно реагирует на качество белкового питания.

Нашей целью было изучение в физиологическом опыте активности ферментов в панкреатическом соке и химусе подвздошной кишки, а также содержания аминокислот в илеуме кур при использовании разных по протеину комбикормов в рационе.

Методика . Секреторную функцию поджелудочной железы исследовали в условиях хронического опыта на двух курах породы леггорн в возрасте 7-8 мес с фистулами, вживленными по методу Ц.Ж. Батоева с соавт. (11). Использовали метод периодов: в течение первых 10 сут птицу кормили контрольным комбикормом (он соответствовал зоотехническим нормам), а последующие 10 сут — комбикормом, содержащим трудногидролизуемые компоненты (отруби пшеничные, подсолнечный жмых). Опыты начинали утром натощак. После первых 30 мин опыта куры получали 30 г комбикорма, после чего в течение 2,5 ч с интервалом 30 мин у них собирали панкреатический сок. В полученных порциях секрета определяли количество сока, активность амилазы, протеаз и липазы.

Ферментативную активность и аминокислотный состав химуса анализировали у трех кур породы леггорн в возрасте 30-40 сут, которым вживили Т-образную канюлю в подвздошную кишку на расстоянии 10-15 см от ее перехода в толстый отдел кишечника. Эксперимент начинали утром натощак, птице давали по 30 г комбикорма и в течение 1 ч собирали химус кишечника. Образец центрифугировали 5 мин при 5000 об/мин, после чего разбавляли раствором Рингера (1:50).

Активность амилазы оценивали по Смит-Рою-Уголеву (12), выражая как количество расщепленного крахмала (мг) в расчете на 1 мл сока за 1 мин, протеолитических ферментов — по количеству гидролизованного казеина (мг) в расчете на 1 мл сока за 1 мин (показатели измеряли при λ = 670 нм для амилазы и λ = 450 для протеаз на фотометре КФК-3, ОАО «Загорский оптико-механический завод», Россия) (13), активность липазы исследовали на полуавтоматическом биохимическом анализаторе BS3000P («SINNOWA», Китай) с набором ветеринарных диагностических реагентов для определения концентрации липазы в крови животных («ДИАКОН-ВЕТ», Россия).

Количество свободных аминокислот в химусе подвздошной кишки кур определяли с помощью ионообменной хроматографии с постколоночной дериватизацией нингидриновым реагентом и последующим детекти- рованием при λ = 570 нм (для пролина λ = 440 нм). Анализы выполняли с использованием системы для высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) YL 9100 HPLC System («Young Lin Instrument Co., Ltd», Корея), которая состоит из кватернарного градиентного насоса YL9110, вакуумного дегазатора YL9101, UV/VIS детектора YL9120, автосамплера YL9150 (постколоночный дериватизатор Pinnacle PCX, ионообменная колонка Na+ 4,0½150 мм, 5 мкм, предколонка Na+ 3,0½20 мм, 5 мкм; «Pickering Laboratories, Inc.», США).

Представлены среднее ( Х ) и стандартные ошибки средней ( х ). Достоверность различий оценивали по t -критерию Стьюдента. Различия считали статистически значимыми при Р ≤ 0,05.

1. Состав комбикормов в эксперименте Результаты . Примененная

Рецептуры комбикорма в опыте и контроле представлены в таблице 1.

Наши эксперименты показали, что внешнесекреторная функция поджелудочной железы кур четко адаптируется к качеству корма (табл. 2), причем это происходило главным образом за счет изменения ферментативной активности, а не количества панкреатического сока.

2. Экзокринная функция поджелудочной железы у кур породы леггорн в зависимости от качества потребляемого комбикорма ( n = 20, Х ± х )

|

Показатель |

1-я к |

урица |

2-я к |

урица |

|

контроль |

опыт |

контроль |

опыт |

|

|

Количество панкреатического сока за опыт, мл Активность: |

5,4±0,49 |

6,8±0,50 |

7,0±0,31 |

8,8±1,15 |

|

амилазы, мг•мл - 1•мин - 1 |

3400±240,8 |

3534±187,5 |

1984±86,1 |

2800±530,7 |

|

липазы, U/l |

7792±396,5 |

9824±498,9* |

11515±768,9 |

13518±74,6* |

|

протеазы, мг•мл - 1•мин - 1 |

257±18,4 |

200±14,4* |

164±11,4 |

105±5,3* |

|

Соотношение амилаза:протеаза |

13:1 |

18:1 |

12:1 |

27:1 |

|

* Различия с контролем статистически значимы при Р ≤ 0,05. |

||||

Секреция большего количества ферментов, необходимых для переваривания поступающей пищи (и, как следствие повешение их концентрации в панкреатическом соке), — по-видимому, наиболее совершенный тип специфических ферментных адаптаций поджелудочной железы. При невозможности (по каким-либо причинам) осуществить специфическую адаптацию в организме реализуется менее экономный и менее специфический 376

механизм — увеличивается количества секретируемого сока. Во втором случае количество ферментов может не так строго соответствовать качеству рациона. Наиболее детально изучить механизм адаптации панкреатических ферментов можно, выполнив анализ динамики соко- и ферментовыделе-ния после приема корма (14, 15).

В нашем эксперименте отмечалось изменение активности двух ферментов: липазы и протеаз. Активность липазы у 1-й курицы при введении в рацион опытного комбикорма увеличивалась на 26,1 % (P ≤ 0,05), у 2-й — на 17,4 % (Р ≤ 0,05). Протеолитическая активность, наоборот, уменьшалась при замене комбикорма, содержащего 16 % сырого протеина на комбикорм с 14 % сырого протеина у 1-й особи — на 22,2 %, у 2-й — на 36,0 % по сравнению с контролем. Существенно изменялось и соотношение амилазной и протеазой активности: если в контрольный период оно составляло 12-13:1, то в опытный увеличивалось до 18-27:1. Это свидетельствует об адаптации ферментативной активности к низкопротеиновому рациону.

Таким образом, при замене в рационе более питательного и энергетически сбалансированного корма на низкопротеиновый и с меньшей (на 10 ккал) обменной энергией внешнесекреторная функция поджелудочной железы реагировала снижением активности протеолитических ферментов на 22-36 % и повышением активности липазы на 17-26 % по сравнению с контролем. Это было связано с добавкой трудногидролизуемых компонентов корма — отрубей пшеничных (13,6 %), жмыха подсолнечного (11,3 %), ячменя (22,9 %), а также повышением количества жира на 39,4 % (см. табл. 1). Причем наиболее существенные различия отмечали в первые часы после кормления, что обусловлено сложнорефлекторной фазой регуляции панкреатической секреции и, следовательно, вкусовыми качествами корма (14). С учетом того, что поджелудочная железа — один из центральных органов пищеварительной системы и ее функция коррелирует с переваримостью корма (16), при наблюдаемых изменениях следует ожидать снижение эффективности переваривания белка рациона.

Активность пищеварительных ферментов химуса подвздошной кишки, а основную их часть составляют панкреатические ферменты, адаптировалась к характеру питания (табл. 3).

3. Ферментативная активность химуса подвздошной кишки у кур породы леггорн в зависимости от качества потребляемого комбикорма (среднее для 3 кур, n = 20, Х ± х )

|

Показатель |

Комбикорм |

К контролю, % |

|

|

контрольный |

опытный |

||

|

Активность амилазы, мг•мл - 1•мин - 1 |

269±44,1 |

167±16,4* |

62,1 |

|

Активность липазы, U/l |

2479±293,3 |

2435±185,8 |

98,2 |

|

Активность протеаз, мг•мл - 1•мин - 1 |

21,0±1,39 |

13,8±1,55* |

65,7 |

|

* Различия с контролем статистически значимы при Р ≤ 0,05. |

|||

Наиболее существенные изменения наблюдались в активности амилолитических и протеолитических ферментов при замене комбикорма, содержащего 16,0 % сырого протеина на комбикорм с пониженным содержанием сырого протеина (14,0 %). В этом случае активность амилазы уменьшалась на 37,9 %, протеаз — на 34,3 %. Замена контрольного комбикорма на измененный (см. табл. 1) не влияла на активность липазы, несмотря на то, что количество жира в кормах несколько различалось.

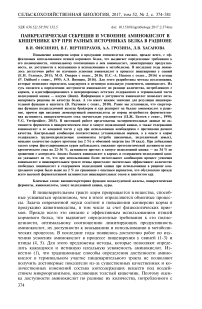

Сопоставление активности панкреатических ферментов в соке поджелудочной железы и дуоденальном химусе позволило сделать заключение о том, что при использовании в рационе птицы контрольного комбикорма активность ферментов при поступлении секрета в кишечник снижалась следующим образом: амилазы и протеаз — в 10 раз, липазы — в 4 раза по сравнению с активностью фермента в панкреатическом соке (рис.). Замена рациона влияла на соотношение ферментов: активность амилазы панкреатического сока при поступлении в дуоденум снижалась в 19 раз, липазы — в 5 раз, протеаз — 11 раз. Причем следует отметить, что активность амилазы в панкреатическом соке кур на фоне комбикорма в опыте увеличилась на 17,5 %, а в кишечном химусе уменьшилась на 37,9 %, что свидетельствует о разбавлении дуоденального химуса другими пищеваритель-

Амилаза Липаза Протеазы

Активности амилазы (мг•мл - 1•мин - 1) , липазы (U/l) и протеолитических ферментов (мг•мл - 1•мин - 1) в соке поджелудочной железы (а — контроль, в — опыт) и дуоденальном химусе (б — контроль, г — опыт) у кур породы леггорн при использовании в рационе разных по питательности комбикормов. Описание состава кормов в контроле и опыте см. в таблице 1. Приведены средние значения ( n = 20) для 3 кур. Показатели активности липазы уменьшены в 10 раз, протеаз — увеличены в 10 раз.

ными соками, водой и т.д. или об образовании ферментно-субстратного комплекса при расщеплении углеводов. Это можно объяснить, исходя из состава корма в опыте — с содержанием большего (по сравнению с контролем) количества некрахмалистых полисахаридов, препятствующих взаимодействию пищеварительных ферментов, субст- ратов и повышающих вязкость химуса (17, 18).

Активность протеолитических ферментов в панкреатическом соке и дуоденальном химусе изменялись одновременно, уменьшаясь при использовании измененного комбикорма (опыт). Соотношение активности липазы в панкреатическом соке и дуоде- нальном химусе было самым низким (4-5:1), что связано с относительно высокой активностью фермента в кишечнике, поскольку желчь, которая выделяется у кур в кишечник вместе с панкреатическим соком, — наиболее сильный стимулятор и эмульгатор жиров (19).

4. Аминокислотный состав кормов и химуса подвздошной кишки у трех кур породы леггорн в зависимости от качества рациона (усредненные пробы)

|

Аминокислота |

В комбикорме, % |

К контролю, % |

В химусе, % |

К контролю, % |

||

|

контроль |

опыт |

контроль |

опыт |

|||

|

Цистеиновая |

0 |

0 |

0,014 |

0,011 |

78,6 |

|

|

Аспарогиновая |

1,24 |

0,88 |

70,9 |

0,008 |

0,029 |

362,5 |

|

Треонин |

0,55 |

0,45 |

81,8 |

0,015 |

0,047 |

313,3 |

|

Серин |

0,69 |

0,60 |

86,9 |

0,007 |

0,026 |

371,4 |

|

Глутаминовая |

3,17 |

3,15 |

99,4 |

0,025 |

0,057 |

228,0 |

|

Пролин |

1,18 |

1,17 |

99,1 |

0,015 |

0,037 |

246,7 |

|

Глицин |

0,68 |

0,66 |

97,0 |

0,015 |

0,036 |

240,0 |

|

Аланин |

0,75 |

0,70 |

93,3 |

0,026 |

0,025 |

96,1 |

|

Цистин |

0,30 |

0,28 |

93,3 |

0,011 |

0,005 |

45,5 |

|

Валин |

0,75 |

0,67 |

89,3 |

0,017 |

0,034 |

200,0 |

|

Метионин |

0,42 |

0,38 |

90,5 |

0,009 |

0,011 |

122,2 |

|

Изолейцин |

0,61 |

0,51 |

83,6 |

0,012 |

0,027 |

225,0 |

|

Лейцин |

1,20 |

1,10 |

91,7 |

0,023 |

0,039 |

169,6 |

|

Тирозин |

0,49 |

0,44 |

89,8 |

0,013 |

0,033 |

253,8 |

|

Фенилаланин |

0,77 |

0,65 |

84,4 |

0,017 |

0,031 |

182,3 |

|

Лизин |

0,94 |

1,06 |

112,8 |

0,025 |

0,032 |

128,0 |

|

Гистидин |

0,43 |

0,34 |

79,1 |

0,006 |

0,016 |

266,7 |

|

Аргинин |

0,92 |

0,73 |

79,3 |

0,007 |

0,021 |

300,0 |

|

Всего |

15,10 |

13,77 |

0,270 |

0,520 |

||

Изучение аминокислотного состава химуса подвздошной кишки кур (табл. 4) показало, что количество протеина в комбикормах различалось на 1,33 % по исследованным аминокислотам. Только по лизину пока- затели для комбикорма в опыте превышали контрольные (на 12,8 %), а по остальным аминокислотам наблюдалось снижение. Если сравнивать количество основных аминокислот с нормами, рекомендуемыми для яичных кур (20), то можно отметить, что контрольный комбикорм и основная часть корма в опыте этим нормам соответствует. В нашем эксперименте в период потребления комбикорма с трудногидролизуемыми компонентами содержание суммы аминокислот в химусе подвздошной кишки увеличилось по сравнению с контрольным периодом до 3,77 % от количества аминокислот в корме. При скармливании контрольного комбикорма у кур в подвздошной кишке неусвоенными остались 1,79 % содержащихся в нем аминокислот, что почти на 2 % меньше, чем в период опыта. В научной литературе имеются данные о том, что при снижении доли сырого протеина в рационе уменьшается экскреция общего азота, главным образом за счет увеличения илеальной усвояемости аминокислот (21). Однако при использовании протеина из одного источника количество белка не влияет на усвоение аминокислот в подвздошной кишке (22).

В представленной работе мы не ставили цель установить истинную доступность аминокислот, а попытались связать секреторную функцию поджелудочной железы с процессом усвоения аминокислот при разном содержании и качестве белка в рационе для того, чтобы понять причины, которые влияют на доступность аминокислот для птицы. Вопрос об истинной доступности аминокислот остается дискуссионным, что обусловлено трудностями при определении эндогенных аминокислот, в том числе из-за ограничений практически всех существующих методов их определения (2). Однако комплексное изучение процессов пищеварения на фисту-лированных курах, на наш взгляд, позволяет внести ясность и рассматривать процессы расщепления белков и их всасывание с учетом нервногуморальной регуляции. Преимущество этого заложенного академиком И.П. Павловым подхода к изучению физиологии пищеварения в том, что он позволяет рассматривать процессы не фрагментарно (23), а на уровне организма в целом.

Итак, наиболее сбалансированные по составу белковые компоненты корма положительно влияют на секреторную функцию поджелудочной железы, стимулируют аппетит птицы, повышая илеальную усвояемость аминокислот.

Список литературы Панкреатическая секреция и усвоение аминокислот в кишечнике кур при разных источниках белка в рационе

- Головко Е.Н., Тарабрин И.В., Рядчиков В.Г., Омаров М.О. Трансформация кормового протеина и потребление корма у свиней и цыплят-бройлеров при разной сбалансированности критических аминокислот в рационе. Проблемы биологии продуктивных животных, 2009, 1: 31-48.

- Омаров М.О., Слесарева О.А., Османова С.О. Определение доступности аминокислот зерна злаков для всасывания в кишечнике у молодняка свиней. Проблемы биологии продуктивных животных, 2016, 3: 82-91.

- Ниязов Н.С.-А., Родионова О.Н., Пьянкова Е.В. Использование в кормлении растущих свиней низкопротеиновых комбикормов, сбалансированных по аминокислотам, доступным для всасывания в кишечнике. Проблемы биологии продуктивных животных, 2016, 4: 81-89.

- Dalibard P., Paillard E. Use of the digestible amino acid concept in formulating diets for poultry. Anim. Feed Sci. Technol., 1995, 53: 189-204 ( ) DOI: 10.1016/0377-8401(95)02010-W

- Японцев А.Э. Сравнение подходов к определению усвояемости аминокислот. Птицеводство, 2016, 2: 35-37.

- Ren L.Q., Zhao F., Tan H.Z., Zhao J.T., Zhang J.Z., Zhang H. F. Effects of dietary protein source on the digestive enzyme activities and electrolyte composition in the small intestinal fluid of chickens. Poultry Sci., 2012, 91(7): 1641-1646 ( ) DOI: 10.3382/ps.2011-02081

- Рядчиков В., Омаров М., Полежаев С. Идеальный белок в рационах свиней и птицы. Животноводство России, 2010, 2: 49-52.

- Батоев Ц.Ж., Вертипрахов В.Г. Внешнесекреторная функция поджелудочной железы цыплят-бройлеров при обогащении их рациона препаратами аминокислот. Сибирский вестник сельскохозяйственной науки, 1990, 6: 51-53.

- Vertiprakhov V.G. Pancreatic exocrine function in hens with addition of lysine and methionine to their ration. Russian Agricultural Sciences, 2015, 41(2-3): 171-174.

- Никонов И.Н. Аминокислотный состав комбикормов и микрофлора кишечника кур-несушек. Зоотехния, 2012, 11: 27-28.

- Батоев Ц.Ж., Батоева С.Ц. Методика наложения фистул для изучения секреции поджелудочной железы и желчеотделения у птиц. Физиол. журн. СССР, 1970, 56(12): 1867-1868.

- Мерина-Глузкина В.М. Сравнительная оценка сахарифицирующего и декстринирующего методов при определении активности амилазы крови здоровых и больных острым панкреатитом. Лабораторное дело, 1965, 3: 142-146.

- Батоев Ц.Ж. Фотометрическое определение активности протеолитических ферментов в поджелудочной железе, соке по уменьшению концентрации казеина. Сб. науч. тр. Бурятского СХИ (Улан-Удэ), 1971, 25: 122-126.

- Вертипрахов В.Г., Свиткин В.С. Влияние трудногидролизуемых компонентов комбикорма на внешнесекреторную функцию поджелудочной железы кур. Российская сельскохозяйственная наука, 2017, 1: 39-42.

- Vertiprakhov V.G., Egorov I.A. The influence of feed intake and conditioned reflex on exocrine pancreatic function in broiler chicks. Open Journal of Animal Sciences, 2016, 6(4): 298-303 (doi: 10.4236/ojas. 2016.64034).

- Шпилева Г.С. Связь переваримости питательных веществ рациона птиц с показателями секреции их пищеварительных желез. Исследования по морфологии и физиологии животных (сб. научн. тр. ДальГАУ, Благовещенск), 2002, 14: 3-7.

- Амерах А., Перон А. Как эффективно использовать кормовую пшеницу вместо кукурузы. Комбикорма, 2013, 12: 73-75.

- Ильина Л.А., Йылдырым Е.А., Никонов И.Н., Филиппова В.А., Лаптев Г.Ю., Новикова Н.И., Грозина А.А., Ленкова Т.Н., Манукян В.А., Фисинин В.И., Егоров И.А. Таксономическое разнообразие микробиома слепых отростков кишечника у цыплят-бройлеров и его изменение под влиянием комбикормов с подсолнечным шротом и сниженной обменной энергией. Сельскохозяйственная биология, 2015, 50(6): 817-824 ( ) DOI: 10.15389/agrobiology.2015.6.817rus

- Батоев Ц.Ж. Физиология пищеварения птиц. Улан-Удэ, 2001.

- Руководство по оптимизации рецептов комбикормов для сельскохозяйственной птицы/Под ред. В.И. Фисинина, И.А. Егорова, Т.Н. Ленковой и др. Сергиев Посад, 2014: 6.

- Otto E.R., Yokoyama M., Ku P.K., Ames N.K., Trottier N.L. Nitrogen balance and ileal amino acid digestibility in growing pigs fed diets reduced in protein concentration. J. Anim. Sci., 2003, 81(7): 1743-1753 ( ) DOI: 10.2527/2003.8171743x

- Donkoh A., Moughan P.J. The effect of dietary crude protein content on apparent and true ileal nitrogen and amino acid digestibilities. Br. J. Nutr., 1994, 72(1): 59-68 ( ) DOI: 10.1079/BJN19940009

- Denbow M.D. Gastrointestinal anatomy and physiology. In: Sturkie's avian physiology/C.G. Scanes (ed.). Elsevier, 2015: 337-367.