Парадигма преобразующих инвестиций в контексте социально ориентированных теорий

Автор: Дворядкина Е.Б., Квон Г.М.

Журнал: Экономические и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз @volnc-esc

Рубрика: Социальное и экономическое развитие

Статья в выпуске: 4 т.16, 2023 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена исследованию преобразующих инвестиций в контексте социально ориентированных теорий. Усиливающееся неравенство регионов, отсутствие равных возможностей при получении основных жизненно необходимых благ заставляют общество искать новые формы преодоления социальных проблем, к которым можно отнести преобразующие инвестиции. Новая парадигма инвестирования, предусматривающая вложение средств в решение социальных и экологических задач, получила широкое распространение во многих странах, потенциал данного вида инвестиций растет с каждым годом, отвечая целям устойчивого развития. Несмотря на то, что направления вложений преобразующих инвестиций предполагают инвестирование в различные сферы, в статье рассматриваются только социальные аспекты. Цель представить парадигмальное обоснование преобразующих инвестиций в контексте социально ориентированных теорий. Феномен преобразующих инвестиций может теоретически объясняться в разрезе разных теорий и концепций, в зависимости от исследовательских задач. В данной работе рассмотрены теории социальной справедливости и социальной политики, теория государства всеобщего благосостояния. Для понимания сущности преобразующих инвестиций исследованы основные характеристики, позволившие отразить их специфику и особенности оценки. Преобразующие проекты направлены на решение значимой социальной проблемы, они должны приносить финансовую отдачу и обеспечивать гарантированную рентабельность, что отличает их от проектов, обеспечиваемых за счет благотворительности или поддержки государства. Научная новизна работы заключается в том, что данная группа теорий (наряду с другими теориями) может служить теоретической платформой исследования преобразующих инвестиций, направленных на развитие социальной сферы, дополняя труды отечественных и зарубежных учёных. Результаты теоретических исследований, проведённых авторами, обусловливают выбор основных направлений и форм вложений инвестиций, позволяющих оптимизировать социальную политику государства. Сделан вывод о необходимости сохранения баланса в социальной и экономической сферах с учетом уже сложившихся институтов и недопущения резких изменений в перераспределении доходов; обеспечения населения соответствующими инструментами и его активного участия в процессах развития.

Социально ориентированные теории, преобразующие инвестиции, социальная сфера, социальная справедливость, социальная политика, государство всеобщего благосостояния

Короткий адрес: https://sciup.org/147241684

IDR: 147241684 | УДК: 330.332 | DOI: 10.15838/esc.2023.4.88.11

Текст научной статьи Парадигма преобразующих инвестиций в контексте социально ориентированных теорий

Представления общества о социальном благополучии, повышении качества жизни и способах его достижения, обеспечение равных возможностей при получении доступа к образованию, здравоохранению, справедливое распределение благ, баланс между вложением инвестиций в социальную сферу и производство не теряют своей актуальности и волнуют общество на протяжении всего периода развития экономической науки, трансформируясь в процессе развития человечества, усложнения всех сфер жизнедеятельности человека, осуществляющего деятельность в условиях усиливающихся экологических и техногенных рисков. Данные аспекты усугубляются с проблемой усиливающегося неравенства и диспропорций в социальноэкономическом развитии регионов, где под неравенством, согласно Т. Пикетти, «следует понимать тот факт, что рекапитализация имущества, накопленного в прошлом, протекает быстрее, чем растут производство и зарплаты. Это неравенство отражает фундаментальное логическое противоречие» (Пикетти, 2015). В работе «Капитал XXI века» на основе анализа распределения богатства на протяжении трех веков ученый делает вывод о том, что имущественное неравенство усиливается при снижении темпов экономического роста, при этом концентрация капитала в руках небольшой группы лиц приводит к снижению демократических устоев общества. Анализируя существующую тенденцию владения капиталом (одна тысячная доля населения планеты распоряжается 20% богатства)1, он также прогнозирует, что ко второй половине XXI века та же одна тысячная доля населения планеты будет распоряжаться уже 60% национального богатства в глобальном масштабе. Негативным результатом политики сверхдоходов выступает усиливающаяся экономическая и социальная дифференциация, которая проявляется во все возрастающих темпах роста безработицы, усиления бедности. Согласно мнению Р.К. Шамилевой, она порождает обостренное восприятие социальной несправедливости», что оказывает воздействие на важнейшие сферы жизнедеятельности человека (Шамилева, 2022).

Современная ситуация, когда темпы экономического роста замедляются, снижаются реальные доходы населения, существующее неравенство несет угрозу тяжелых социальных последствий, обусловливает необходимость инноваций в социально-трудовой сфере, требующих нового вида инвестиций – преобразующих, «объединяющих усилия различных субъектов: государства, общества, частных лиц, организаций» (Багг-Левин, Эмерсон, 2017). Данный вид инвестиций направлен на создание «комбинированной стоимости» (blended value), позволяющей учесть «интегрированное воздействие инвестиций на экономические, социальные и экологические показатели деятельности компании», помогая «сбалансировать коммерческую и некоммерческую деятельность компании» (Лыщикова, 2021).

Исследование преобразующих инвестиций расширяется в научном дискурсе в связи с тем, что они рассматриваются как решение социальных проблем, требуют более активного привлечения частного бизнеса, отвергая устоявшуюся парадигму, когда социальные (и экологические) проблемы «должны решаться исключительно государством или за счет благотворительности» (Азизи и др., 2022).

Относительно новое понятие «преобразующие инвестиции» имеет более широкую направленность, так как означает инвестиции в решение экономических, социальных и экологических проблем. Однако в нашей работе основное внимание уделяется социальной направленности, тем более что термины «преобразующие инвестиции» и «социальные инвестиции» в ряде случаев могут рассматриваться как синонимы. Именно поэтому в статье исследуются социально ориентированные теории, которые можно использовать в качестве теоретической базы для изучения преобразующих инвестиций: теории государства всеобщего благосостояния, теории социальной справедливости и социальной политики. Основные положения и направления вложения преобразующих инвестиций, такие как социальная сфера, экология и обеспечение равных прав человека в обществе, нашли отражение в группе социально ориентированных теорий. В статье в части теории социальной справедливости и социальной политики развиваются и дополняются положения, представленные ранее в работе Г.М. Квон (Квон, 2023): обосновываются направления преобразующих инвестиций и методические вопросы их оценки. Теория государства всеобщего благосостояния в ракурсе преобразующих инвестиций рассматривается авторами впервые.

Методология исследования преобразующих инвестиций

Рассмотрение преобразующих инвестиций в контексте различных теорий предполагает их исследование в части определения сущностных характеристик, выделения отличительных черт, принципов, методики оценки, подбора теоретического базиса.

Преобразующие инвестиции как системообразующий компонент новой парадигмы инвестирования требуют выявления их сущностных характеристик, принципов реализации, признаков классификации и обоснования методических подходов к оценке их эффективности. Они рассматриваются в работах отечественных и зарубежных авторов. Так, в работе Е.Б. Дворядкиной и Г.М. Квон представлена сущность понятия «преобразующие инвестиции» и сопряженных с ним понятий (импакт-инвестиции, устойчивые инвестиции, инвестиции влияния, ответственные инвестиции и др.) (Дворядкина, Квон, 2020). Несмотря на то что все вышеперечисленные виды инвестиций имеют социальную (и экологическую) направленность, между ними имеются определённые различия, однако грань между понятиями является очень тонкой и не всегда идентифицируемой. Э. Багг-Левин и Дж. Эмерсон называют преобразующими инвестициями «инвестиции, нацеленные на максимизацию создаваемой объектами инвестирования социальной, экономической и экологической стоимости» (Багг-Левин, Эмерсон, 2017). Преобразующие инвестиции обусловливают осознанное намерение инвесторов оказать преобразующее влияние на окружающую социально-экономическую систему. Выбор объектов инвестирования осуществляется сознательно, результат инвестиций должен иметь обязательную оценку (быть измерен). Хотя вложения в социальные проекты зачастую не приносят коммерческой доходности, преобразующие инвестиции должны окупаться, т. е. быть финансово состоятельными. В связи с этим актуализируются вопросы оценки данного вида инвестиций, сложность которой обусловлена необходимостью введения критерия воздействия: его следует учитывать помимо остальных ключевых, «стандартных» показателей эффективности. Однако воздействие и финансовая отдача, согласно руководству по импакт-инвестированию2, не всегда дополняют друг друга. В зарубежном дискурсе делается упор на теорию изменений, которая считается ключевым элементом в оценке наряду с воздействием и намерением (Jackson, 2013).

В более раннем исследовании авторов сделана попытка на основе изучения ряда работ обобщить подходы к оценке преобразующих инвестиций (Квон, 2020). Нами указывалось, что сложность оценки зависит от следующх факторов:

– трудности прогнозирования доходности вследствие неоднозначности и большого многообразия социальных эффектов;

– трудности их измерения (например, вследствие отстутствия обратной связи от получателей эффекта: получатели могут быть не в состоянии дать обратную связь из-за болезни или быть территориально недоступны и др.);

– непрозрачности данных по социальной эффективности;

– трудности определения ставки дисконтирования, прогнозирования социального влияния (воздействия) в силу возникновения экстерналий; также не всегда можно определить, положительное воздействие возникает в результате вложения именно данного вида инвестиций или это воздействие произошло бы в силу других причин, и т. д.

В зависимости от типа организации, в которой реализуются преобразующие инвестиции, и вида оказываемого воздействия преобразующие инвестиции могут быть класифицированы по признаку приоритетности целей: «первостепенное социальное воздействие или финансовая выгода» (Панкрухина и др., 2023).

Несмотря на обозначенные выше трудности, для оценки преобразующих (импакт)3 инвестиций приняты такие стандарты и методики, как:

– стандарты IRIS+ (Impact Reporting & Investment Standards)4, разработанные глобальной сетью импакт-инвестирования – GIIN (Global Impact Investing Network): осуществляется выбор показателей, применяемых к конкретным отраслям по пяти аспектам воздействия; по каждой категории воздействия (например, сельское хозяйство, здоровье и т. п.) устанавливаются метрики, на которые могут ориентироваться инвесторы;

– методика IMM (Impact measurement and management), разработанная инвестиционным фондом Rise Fund; оценка проводится в шесть этапов, разрабатывается мультипликатор IMM, устанавливается нижний порог социальной отдачи от воздействия (вложения); рекомендуется рассматривать проекты при отдаче не ниже 2,5 долл. на каждый вложенный доллар;

– непосредственно методология SROI – «социальная рентабельность инвестиций» (Social Return on Investment)5, учитывающая ряд принципов и предусматривающая прохождение шести этапов6; методология представлена в руководстве по SROI7; согласно мнению

М. Малдонадо и др., методология «делает упор на включение в оценку проекта создаваемой социальной ценности, при этом под социальной ценностью понимается ценность, которую заинтересованные стороны испытывают через изменения в своей жизни» (Maldonado, Corbey, 2016).

Необходимо отметить, что традиционная оценка эффективности инвестиционных проектов согласно Методическим рекомендациям8 (учитывает экономические последствия инвестиционных проектов) также предусматривает соблюдение ряда принципов, и принципы SROI им не противоречат.

Принципы преобразующего инвестирования сформулированы, как уже указывалось, на основе требований сети импакт-инвесто-ров GIIN9, материалов отчета Фонда «Наше будущее»10, а также отчета ОЭСР11, и представлены в опубликованной ранее работе авторов в соавторстве с Е.Г. Анимицей (Анимица и др., 2020). Они предусматривают инвестирование с учетом целей устойчивого развития ООН; получение рыночной доходности; максимальное социальное воздействие и др.

В преобразующем инвестировании совмещаются экономические и финансовые интересы, принятие решения осуществляется не только в случае гарантированной рентабельности инвестиций (Бондаренко, 2015). Иногда может возникнуть ситуация нулевой (и отрицательной) рентабельности, которая оправдана существенным социальным воздействием, позволяющим решить значимую социальную проблему. По мнению Е.В. Попова, значимость и роль со- циального проекта для общества определяется его положением в соответствии с координатами систематизации: сферой деятельности, государственным участием, степенью участия, уровнем инициации и уровнем новизны (Попов, 2018).

Методология исследования преобразующих инвестиций также требует формирования определённого теоретического базиса, в качестве которого могут выступать различные теории. Нами (среди различных групп социально ориентированных теорий) выбраны теория государства всеобщего благосостояния , а также теории социальной справедливости и социальной политики государства .

Результаты исследования

Теория государства всеобщего благосостояния (Welfare State theory)

Развитие теории пришлось на вторую половину XX века, хотя вопросы решения социальных проблем, обеспечения и поддержания социальной стабильности, борьбы с бедностью, достижения счастливой и благополучной жизни, основанной на справедливом, «идеальном» общественном устройстве с равным доступом к благам, затрагивались в работах Платона, Аристотеля, Мора, Руссо, Оуэна, Фурье, Сен-Симона и др. В середине XIX века, согласно работе Т.В. Сидориной (Сидорина, 2012), Ло-ренцом фон Штейном было введено понятие «социальное государство», которое предусматривает «экономический и общественный прогресс всех его членов, так как развитие одного является условием и следствием развития другого». Учитывая, что в различных странах формировались различные представления о справедливом общественном устройстве в зависимости от характера государственного вмешательства, расслоения социальных групп, Г. Эспинг-Андерсен выделил три типа государства благосостояния, определивших в дальнейшем научные исследования по социальной политике (Еsping-Andersen, 1990). Им, однако, не рассматривались государства с социалистической моделью, поэтому в дальнейшем (как развитие модели Г. Эспинг-Андерсена) стали формироваться другие типологии, включающие большее количество моделей (предусматривающие использование кластерного, факторного, булевозначного видов анализа, методов главных компонент), систематизация которых проведена в работе С. Бамбра (Bambra, 2007).

Общим для всех исследователей, сделавших попытку отнести страны к разным типам, является построение типологии, учитывающей, согласно Г. Боноли (Bonoli, 1997), уровень благосостояния («сколько») и систему социального страхования («как, каким образом»); а также финансирование социальных расходов в определённом проценте от ВВП, «процент финансирования вклада и налогового финансирования социальных расходов» (Сидорина, 2010).

В контексте данной теории особую значимость приобретает парадигма преобразующих (импакт, социальных) инвестиций, в основе которой находится идея о том, что «государства всеобщего благосостояния должны инвестировать в развитие навыков и способностей, начиная с раннего возраста», при этом политика социальных инвестиций, согласно работе (Baines et al., 2019), усиливает социальную политику, «которая защищает и стабилизирует, устраняя некоторые причины неблагополучия и предоставляя людям инструменты для улучшения их социального положения»12. При этом должны учитываться региональные и местные реалии политики и программ социальных инвестиций, использующих в зависимости от регионов различные источники финансирования инвестиций. Авторы вышеприведенной работы ссылаются на А. Хемерика13 (который обозначил критическое влияние глобального финансового кризиса на будущее государства всеобщего благосостояния), Т. Леони14 (предлагал принять подход социальных инвестиций к реформе государства всеобщего благосостояния), считавших, что расходы на социальное обеспечение в рамках государства всеобщего благосостоя- ния являются долгосрочными инвестициями. Т. Леони также указывал на возникновение новых социальных рисков, вызванных изменившимися макроэкономическими условиями, предлагая внести корректировки в теорию государства всеобщего благосостояния.

В настоящее время концепция государства всеобщего благосостояния требует изменения в связи с трансформацией макроэкономических условий, возникновением новых социальных рисков. В работе Т.Ю. Сидориной со ссылкой на N. Rose рассмотрены альтернативы государству всеобщего благосостояния, ставится вопрос о пересмотре «социального»; «социальное» – реальность «неясная, противоречивая, воображаемая и упраздняемая своей собственной симуляцией» (Сидорина, 2012). В последние годы теория всеобщего благосостояния испытывает кризис, вызванный количественными факторами (низкие темпы экономического роста, сокращение налоговой базы (большинство стран снизили прогрессивные налоги на доходы и наследство), неблагоприятные демографические тенденции) и качественными факторами (обеспечение социальной защиты и удовлетворение новых потребностей), что привело к росту экономического неравенства. Критика новых реалий, основанных на потреблении, ограничении способности правительств удовлетворять потребности своих граждан путём предоставления комплексных социальных услуг и трансфертов доходов, привела к осознанию необходимости более динамичного подхода, предусматривающего инвестирование в возможности людей. Теория государства всеобщего благосостояния формирует парадигму «государства социальных инвестиций», ставшую необходимой в связи с пониманием структурного характера проблем в области социальной политики. Социальные инвестиции представляют собой концептуальную основу преобразования государства, нормативной идеи для руководства политикой.

Предварительное условие эффективной стратегии социальных инвестиций составляют минимизация бедности и гарантированный доход, т. е. должны быть созданы условия, при которых социальная защита и социальные инвестиции взаимно усиливают друг друга.

Теории социальной справедливости и социальной политики государства

Термин «социальная справедливость», интересующий общество со времен Аристотеля, интерпретируется по-разному. В работе Ф.И. Гайнуллиной и Х.Ф. Сабирова (Гайнуллина, Сабиров, 2011) со ссылкой на труды Аристотеля («Нико-махова этика») социальная справедливость рассматривается как «субъективная добродетель» и по отношению к закону, и «по отношению к другому человеку».

Развитие концепции справедливости с позиций либерализма (утилитаризма), консерватизма и марксизма, а также нормативной политической теории представлено в работе Г.Ю. Канарш (Канарш, 2019). Исследователь раскрывает особенности данной категории во взглядах как зарубежных ученых (К. Манхейм, И. Бентам и Дж. Ст. Милль, А. Сен, Дж. Роулз, К. Маркс и Ф. Энгельс, М. Янг, Ф.А. фон Хайек, М. Сэндел и др.), так и российских (Б.Н. Кашников, А.В. Прокофьев, Р.К. Шамилева и др.).

Вопросы социальной справедливости, социальной эволюции и социальных реформ, рассмотрение не только «человека экономического», но и человека социального «во всех проявлениях его социальной деятельности» нашли отражение в трудах известного шотландского философа и экономиста Джона Стюарта Милля, анализ взглядов которого дан в работе Е.Л. Шуремова (Шуремов, 2018). Являясь представителем классической политической экономики и основателем теории позитивизма, Милль ратовал за социальную справедливость, призывая правительства стимулировать (в нашей интерпретации вкладывать инвестиции) поддержание социальной сферы, обеспечивая и малоимущих. Предлагаемая им социальная реформа направлена большей частью на ограничение имущественного неравенства богатства.

В работе Р.С. Гринберга отмечается эволюция концепции справедливости различных философских школ начиная с Аристотеля и Платона (Гринберг, 2012). Автор указывает, что все представления о справедливости «связаны с представлениями о демократии и свободе».

В книге «Теория справедливости» Дж. Роулз (Роулз, 1995) отвергает идею социальной справедливости и права людей на социальные блага (в том числе получение образования, работы) в зависимости от их вклада в экономику и природной одарённости, за исключением случаев природного неравенства (например, для тех людей, которые не наделены природой определенными возможностями при рождении). Гарантии дохода людям с меньшими способностями должны быть обеспечены за счет налогообложения доходов более состоятельных граждан.

Роль государства, обусловливающего «правила игры», предусматривает решение вопросов оптимизации социальной политики: «свободный доступ граждан к здравоохранению, культуре, спорту, социальное обеспечение и другие направления» (Долгорукова, 2019), соответствующие направлениям преобразующего инвестирования.

В докладе Всемирного банка «Справедливость и развитие: доклад о мировом развитии»15 под социальной справедливостью понимается положение, при котором отдельные граждане обладают равными возможностями для строительства жизни по своему собственному выбору и застрахованы от крайних форм депривации с точки зрения достижения результатов.

В современных реалиях, когда общество вступило в постиндустриальную фазу, характеризующуюся ускоренным развитием цифровизации и сетевых структур, социальная справедливость может быть рассмотрена с позиций социальных лифтов. В работе Е.А. Гринченко социальная справедливость выступает фактором «оптимизации системы социальных лифтов», позволяет согласовать интересы различных акторов в плане «эквивалентного доступа к социальным благам и инфраструктуре» и обеспечить «политико-правовую стабильность в государстве» (Гринченко, 2022).

Актуальным, на наш взгляд, является исследование вопросов социальной политики и социальной справедливости по отношению к стареющему населению, где неизбежно затрагиваются вопросы осуществления расходов государства на пенсионные выплаты. По мнению Ю.А. Зеликовой, в работе которой проведён обзор современных дискуссий о реформах пенсионных систем в различных странах в контексте социальной справедливости, представители различных возрастных групп по-разному относятся к проводимым реформам. Автором сделан вывод о необходимости поддержки различных возрастных групп, а также социальных инвестиций в политику поддержки занятости женщин, развития детей. Анализ большинства зарубежных исследований, по мнению автора, подтверждает, что межпоколенческие конфликты не нарастают (Зеликова, 2022). Определенный интерес представляет отношение молодёжи к вопросам социальной справедливости, позволяющей реализовать карьерные интересы и жизненные стратегии. На основании анкетного опроса, результаты которого приведены в работе И.Л. Чебиняевой, выявлено, что приоритетами молодежи «являются материальный достаток, социальный успех, профессиональная реализация, нужность обществу», а социальная справедливость должна выражаться через «обеспечение равного доступа к социальным благам» и равные стартовые возможности, позволяющие получить качественное образование, продвижение в профессии через стажировки, обеспечить безопасность жизни (Чеби-няева, 2022).

Несмотря на реализацию государством социальной политики, решить проблему неравенства, несправедливого распределения доходов (в виде заработной платы и доходов от капитала), осуществления форм поддержки беднейшим слоям населения для повышения их уровня жизни невозможно только средствами благотворительности и с помощью реализации социальных программ (Юнус, 2017). Анализируя сложившийся механизм функционирования капиталистической экономики, предложено провести его «перестройку» и создать «новый экономический механизм», основанный на концепции социального бизнеса, учи- тывающий не только социальные, но и существующие экологические (климатические) проблемы (Квон, 2023).

Согласно В. Ойкену (автору теории экономических порядков, являющейся в методологическом плане основой «социального рыночного хозяйства»), экономическая и социальная политика тесно связаны между собой: экономическая политика обеспечивает реализацию основных направлений социальной политики, а именно «политику социальных гарантий; эффективной работы; самообеспечения и перераспределение доходов и собственности» (Ойкен, 1995).

Понимание роли социального государства в создании условий для обеспечения социальной справедливости отражено в работе И.И. Корчагиной и Л.М. Прокофьевой. Субъективное восприятие справедливости в отношении оплаты труда, дифференциации доходов, уровня жизни, потребления и т. п. показало, что население «допускает существование неравенства», связанного с тем, что различные люди в зависимости от индивидуальных способностей склонны «к более эффективному труду», однако считают, что государство должно обеспечить «регулирование распределительных отношений с целью сокращения дифференциации доходов» (Корчагина, Прокофьева, 2022).

В таблице представлены основные направления преобразующего инвестирования, обосновывающие необходимость его осуществления и учитывающие аспекты социальной справедливости при реализации социальной политики.

Таким образом, социальная политика должна учитывать основные положения социальной защиты с учетом гендерных и структурных изменений на рынке труда, с пониманием усиливающейся важности человеческого капитала. Преобразующие инвестиции в контексте данной теории, согласно работам А. Хе-мерика и Т. Леони, предусматривают увеличение средств на образование на протяжении всей жизни через финансирование социальных фондов, активацию человеческого капитала, расширение возможностей социальной интеграции и участия в решении государственных вопросов.

Основные направления инвестирования при реализации социальной политики с учетом аспектов социальной справедливости

Направления и формы инвестирования Обоснование инвестиций 1. Способности человека 1.1. Развитие ребенка в раннем возрасте Вложение инвестиций в развитие ребенка оказывает существенное влияние на его здоровье, мотивацию к учебе, в будущем приносит более весомую экономическую отдачу. Продуманные государственные мероприятия могут значительно сократить разрыв между возможностями различных слоев общества 1.2. Школьное обучение Расширение доступа к обучению, стимулирование спроса (стимулирование родителей вкладывать в образование детей, выплата стипендий, увеличение охвата обучением) и предложения (рост зарплаты педагогов, улучшение материально-технической базы, разработка и внедрение инновационных методик преподавания, направленных на повышение успеваемости более слабых учащихся) 1.3. Здравоохранение Предоставление государственных гарантий оказания услуг, дотаций на стимулирование охраны здоровья, развитие рынка страхования от болезней, приводящих к катастрофическим последствиям (в понимании способности домохозяйств осилить расходы на лечение при потере дохода) 1.4. Управление рисками Развитие системы социальной защиты, обеспечение «страховочной сеткой», недопущение ограничения инвестиций контингента социальной защиты (работающих бедных, лиц, считающихся нетрудоспособными или лиц, для которых нежелательно осуществлять трудовую деятельность, особые социально уязвимые группы) в результате макроэкономических кризисов, реструктуризации отраслей промышленности, погодных условий, стихийных бедствий 2. Правосудие, земля, инфраструктура 2.1. Создание справедливых систем правосудия Обеспечение баланса между укреплением независимости систем правосудия и повышением их подотчетности, использование мер по расширению доступности судебно-правовой системы, выравнивание «правил игры» в политической, социальной и культурной областях; защита политических прав граждан 2.2. Обеспечение более справедливого доступа к земле Совершенствование функционирования рынка земли и обеспечение малоимущим гражданам гарантий их права на землю 2.3. Обеспечение равного доступа к инфраструктуре Расширение доступа к услугам инфраструктуры для бедных слоев населения через систему выделения целевых субсидий, стимулирование поставщиков услуг 3. Рынки и макроэкономика 3.1. Финансовые рынки Инвестиции в реализацию программ, ориентированных на бедные слои населения, обеспечение более равного доступа компаний к финансированию; углубление и расширение доступа должно дополняться усилением горизонтальной подотчетности, отказ от лоббирования отдельных крупных банков 3.2. Рынки труда Инвестиции в разработку для регионов (стран) альтернативных мер социальной политики (внедрение программы страхования безработицы и программы занятости); обеспечение защищенности более бедных работников, занятых в нерегулируемой неформальной экономике 3.3. Товарные рынки Снятие барьеров для прямых иностранных инвестиций с целью либерализации торговли, однако в зависимости от уровня развития страны это может привести к усилению неравенства в доходах в силу роста спроса на квалифицированный труд при проводимой модернизации производственных процессов; необходимо обеспечить работникам возможность свободных переходов на новое место работы 3.4. Макроэкономическая стабильность Рациональное макроэкономическое управление и регулирование финансового сектора для недопущения усиления несправедливости в процессах преодоления кризисов (когда расходы на реструктуризацию покрываются за счет повышения налогов и сокращения потребления) 4. Мировая арена Сокращение социальной несправедливости, дискриминации в отношении развивающихся стран (например, препятствия при миграции в богатые страны для неквалифицированных рабочих, препятствия для производителей промышленной и сельскохозяйственной продукции из развивающихся стран при их реализации в развитых странах), приводящей к неравной обеспеченности ресурсами с учетом преимуществ участия в глобальной экономике, создания для всех регионов (стран) равных условий в сфере экономики и политики в мировом масштабе Источник: составлено авторами с учетом работы Hemerijck A. (ed.). (2017). The Uses of Social Investment. Oxford: Oxford University Press. Available at:

Обсуждение

Проблемы социальной справедливости и социального равенства являются актуальными и для России. По мнению А.М. Пономарева, для России «отказ от обеспечения свободы социальными благами и резко отрицательное отношение к роли государства в регулировании социально-экономических процессов оказались губительными» (Пономарев, 2015). Со ссылкой на Ф. Хайека (Хайек, 1999) автор утверждает, что «не может быть никакой дистрибутивной справедливости там, где никто не распределяет. Справедливость имеет смысл только как норма человеческого поведения». Важность роли государства с пониманием, «что только оно способно противодействовать стихии нарастающего социального расслоения населения, гарантировать справедливый доступ людей к общественным благам», отражена в работах О.Т. Богомолова, который обращает внимание на то, что несправедливое распределение благ приводит к расколу в обществе, росту напряжения, развитие страны идет «неадекватно вызовам постиндустриальной эпохи» (Богомолов, 2001a; Богомолов, 2001b).

Обобщая исследования преобразующих инвестиций в контексте социально ориентированных теорий, выделим ключевые позиции теорий государства всеобщего благосостояния, социальной справедливости и социальной политики:

– государство в рамках социальной справедливости гарантирует соблюдение честной конкуренции, права частной собственности, договоров, а также свободный доступ граждан к здравоохранению, культуре, спорту, социальному обеспечению и др.;

– предусматривается социальная политика превентивной направленности, инвестиции фокусируются на повышении производительности труда, поддержке возможностей трудоустройства, приобретении и сохранении навыков для предотвращения (постоянной) безработицы;

– для снижения риска бедности и нужды реализуются долгосрочные стратегии (на протяжении всей жизни) вложения инвестиций в способности человека начиная с раннего детства;

– перспектива социально-преобразующих инвестиций переносит акцент со стороны денежных переводов (компенсаций) в сферу услуг.

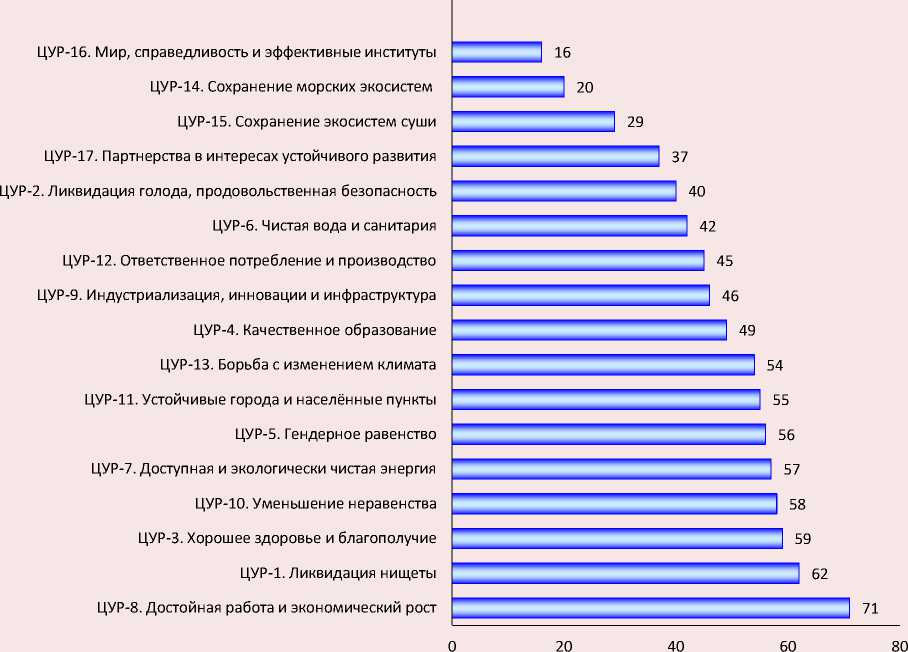

Говоря о перспективах преобразующих инвестиций, направленных на решение социальных проблем, можно отметить, что на данный тренд оказывает влияние общая ситуация в мире в отношении инвестиционных стратегий. Согласно докладу ЮНКТАД «World Investment Report 2023», «глобальные потоки прямых иностранных инвестиций сократились на 12 процентов до 1,3 трлн долларов в 2022 году»16. Хотя большей частью доклад посвящен вопросам достижения целей устойчивого развития (ЦУР) в области энергетики, отмечается, что по «облигациям социальной устойчивости произошло резкое снижение на 18 процентов». Это связано с «геополитической напряженностью и инфляцией». Тем не менее, согласно докладу, устойчивые стратегии, используемые различными фондами, демонстрируют достаточно большой процент решений, направленных на вопросы ESG (87%), интеграцию социальных аспектов (82%), преобразующие (импакт) инвестиции (77%)17. Основные направления вложений (согласованных с ЦУР), исходя из опроса преобразующих (импакт) инвесторов, проведенного GIIN в 2020 году18, формирует реализация цели 8 (достойная работа и экономический рост), цели 1 – ликвидация нищеты, цели 3 – хорошее здоровье и благополучие19 (рисунок).

В России парадигма преобразующего инвестирования также получила развитие. По данным ТАСС20 указывается, что журналом Forbes в 2021 году составлен рейтинг российских импакт-инвесторов, в который вошел 31 человек. Вложения в «валюту добра» за период 2010–2021 гг. по оценке журнала составили $31,5 млрд.

Согласованные с ЦУР направления воздействия преобразующих (импакт) инвестиций, %

Источник: Annual Impact Investor Survey (2020). Р. 45. URL: (дата обращения 09.08.2023).

В текущих социально-экономических условиях применительно к России для развития преобразующего инвестирования создана Ассоциация импакт-инвесторов, функционируют Фонд «Наше будущее», являющийся членом GIIN, Фонд президентских грантов, отдельные фонды, региональные ассоциации социального предпринимательства, цель которых – оказать поддержку социальных инициатив в регионах страны. Необходимо отметить активное сотрудничество Фонда «Наше будущее» с бизнесом (например, компаниями «Сибур», «Норникель»), банками, правительствами отдельных регионов, Министерством финансов России; фонд осуществляет консультирование предпринимателей и повышение их квалификации, также им заключены отдельные соглашения с ря- дом российских вузов о поддержке социального бизнеса. На наш взгляд, рост рынка преобразующих инвестиций зависит от продвижения данной идеи, хорошо вписывается в менталитет россиян как инструмент реализации социальных и экологических проектов.

Таким образом, социально ориентированные теории, выступая в качестве теоретической платформы преобразующих инвестиций, направлены на:

– оптимизацию социальной политики государства с целью сохранения баланса между усилением активности в социальной сфере и учетом уже сложившихся институтов, где государство не готово идти на резкие изменения в сфере перераспределения собственности и доходов;

– понимание, что справедливость тесно связана с долгосрочным процветанием, благосостоянием и важна в борьбе с бедностью; она способствует увеличению мобильности человека, преодолению региональных диспропорций и «ловушек» неравенства;

– обоснование необходимости активного участия более «бедных» слоев населения в процессах развития, где сами процессы развития становятся более устойчивыми к потрясениям, что приводит к совершенствованию институтов, снижению бедности, использованию потенциала общества.

Заключение

Реформы, связанные с сокращением пенсионного обеспечения в разных странах, оплаты больничных, пособий по безработице, привели к необходимости поиска новых форм и методов реализации социальной защиты, так как не все государства уже обеспечивают тот же уровень жизни, поддерживаемый ранее за счет государ ственных пенсий и льгот. Новая концепция государства социальных инвестиций вместо выплат компенсаций населению, пострадавшему от негативных событий, восстановления системы социальной защиты предусматривает социальную политику превентивной направленности (дать населению инструментарий для предотвращения таких событий или минимизации их последствий). В связи с этим преобра- зующие инвестиции (с учетом формирования человеческого капитала на всех этапах жизни) фокусируются на повышении производительности труда. Перспектива социальных инвестиций переносит акцент со стороны денежных переводов (компенсаций) в сферу услуг.

Учет аспектов социальной справедливости при осуществлении инвестирования предусматривает выбор оптимальных вариантов политики, которые должны быть направлены на сокращение бедности, снижение неравномерности распределения богатства и перераспределение влияния, преимуществ или дотаций; разработку дополняющих мер при реализации социальной политики, в совокупности обеспечивающих социальную защиту, образование, мобильность рабочей силы.

Развитие теоретического базиса исследования преобразующих инвестиций в контексте выбранных социально ориентированных теорий формирует научную основу, позволяющую обосновать ключевые положения и направления вложения преобразующих инвестиций, предусматривающих развитие социальной сферы, обеспечение равных прав человека в обществе, увеличение его мобильности, получение равного доступа к качественному образованию, стирание гендерных различий и др., оптимизацию проводимой государствами социальной политики.

Список литературы Парадигма преобразующих инвестиций в контексте социально ориентированных теорий

- Азизи Е.О., Азизи О., Клевцов В.В. (2022). Импакт-инвестиции: мировой опыт и особенности российского рынка // Фундаментальные исследования. № 3. С. 7–12.

- Анимица Е.Г., Дворядкина Е.Б., Квон Г.М. (2020). Преобразующие инвестиции – мейнстрим развития региона // Вестник Белгородского университета кооперации, экономики и права. № 4 (83). С. 83–95. DOI: 10.21295/2223-5639-2020-4-83-95

- Багг-Левин Э., Эмерсон Дж. (2017). Социально-преобразующие инвестиции. Как мы меняем мир и зарабатываем деньги. М.: Политическая энциклопедия. 271 с.

- Богомолов О.Т. (2011a). Неэкономические грани экономики // Россия и современный мир. № 2 (71). С. 6–14.

- Богомолов О.Т. (2011b). Социально-гуманитарные аспекты модернизации России // ЭКО. № 7 (445). С. 135–150.

- Бондаренко В.В. (2015). Современное общество и экономика: анализ состояния и перспективы развития в условиях экономической турбулентности. Пенза: Изд-во ПГУ. 516 с.

- Гайнуллина Ф.И., Сабиров Х.Ф. (2011). Феномен социальной справедливости в соответствии с классической теорией элит // Труд и социальные отношения. Т. 22. № 12. С. 52–63.

- Гринберг Р.С. (2012). Свобода и справедливость. Российские соблазны ложного выбора. М: Инфра-М. 416 с.

- Гринченко Е.А. (2022). Социальная справедливость как фактор оптимизации системы социальных лифтов в межэтническом пространстве // Гуманитарий Юга России. Т. 11. № 4. С. 114–127.

- Дворядкина Е.Б., Квон Г.М. (2020). О сущностно-содержательных характеристиках преобразующих инвестиций // Вестник экономики, права и социологии. № 2. С. 7–10.

- Долгорукова И.В. (2019). Корпоративное социальное инвестирование в современной России: между экономической эффективностью и социальной справедливостью // Вестник Пермского университета. Философия. Психология. Социология. № 3. С. 402–411. DOI: 10.17072/2078-7898/2019-3-402-411

- Зеликова Ю.А. (2022). Социальная справедливость и социальные реформы в условиях старения населения. Систематический обзор публикаций // Управленческое консультирование. № 1. С. 124–138.

- Канарш Г.Ю. (2019). Социальная справедливость: современная история идеи // Горизонты гуманитарного знания. № 1. С. 48–73. URL: http://journals.mosgu.ru/ggz/article/view/951. DOI: 10.17805/ggz.2019.1.3

- Корчагина И.И., Прокофьева Л.М. (2022). Субъективное восприятие социального неравенства – мнение населения о социальной справедливости // Демографическое обозрение. № 9 (4). С. 4–21. DOI: https://doi.org/10.17323/demreview.v9i4.16742

- Квон Г.М. (2020). Оценка социального воздействия преобразующих инвестиций: проблемы и подходы // Вестник экономики, права и социологии. № 4. С. 24–28.

- Квон Г.М. (2023). Преобразующие инвестиции в контексте реализации социальной политики и обеспечения социальной справедливости: теоретический аспект // Вестник экономики, права и социологии. № 1. С. 20–23.

- Лыщикова Ю.В. (2021). Концепция комбинированной стоимости как новый подход к созданию и измерению ценности // Теория и практика общественного развития. № 1 (155). С. 83–87.

- Ойкен В. (1995). Основные принципы экономической политики / пер. с нем. Л.А. Козлова, Ю.И. Куколева; общ. ред. Л.И. Цедилина, К. Херрманн-Пиллата. М.: Прогресс; Универс. 493 с.

- Панкрухина А.М., Лифановская О.В., Петренко М.Т. (2023). Импакт-инвестирование как инструмент повышения эффективности решения задач в социальной сфере // Вестник евразийской науки. Т. 15. № S2.

- Пикетти Т. (2015). Капитал в XXI веке. М.: Ad Marginem Press. 592 с.

- Пономарев А.М. (2015). Социальная справедливость и проблема прав человека // Знание. № 11-1. С. 143–148.

- Попов Е. В. (2018). Экономическая социотроника XXI века // Управленец. Т. 9. № 2. С. 2–5. DOI: 10.29141/2218-5003-2018-9-2-1

- Роулз Дж. (1995). Теория справедливости / пер. и науч. ред. В.В. Целищев. Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-та. 534 с.

- Сидорина Т.Ю. (2012). Welfare State как точка отсчета: место государства всеобщего благосостояния в социальной истории // Вопросы философии. № 11. С. 19–30.

- Сидорина Т.Ю. (2010). Институты самоорганизации граждан и развитие теории государства всеобщего благосостояния // Общественные науки и современность. № 5. С. 87–100.

- Хайек Ф.А. фон (1999). Познание, конкуренция и свобода: антология соч. / под ред. Д. Антисери, Л. Инфантино. СПб.: Пневма. 287 с.

- Чебиняева И.Л. (2022). Социальная справедливость в оценках молодежи: аксиологические и поведенческие аспекты // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. № 3. С. 60–74. DOI:10.21685/2072-3016-2022-3-5

- Шамилева Р.К. (2022). Социальная справедливость в условиях кризиса социокультурной ситуации // Социально-гуманитарные знания. № 1. С. 160–164.

- Шуремов Е.Л. (2018). Методология и история экономической науки. Коротко о главном. Издательские решения. 78 с.

- Юнус М. (2017). Мир трех нулей. Как справиться с нищетой, безработицей и загрязнением окружающей среды. М.: Альпина Диджитал. 130 с.

- Baines S., Bassi A., Csoba J., Sipos F. (2019). Social investment in welfare: A sub-national perspective. Implementing Innovative Social Investment, 1-22. DOI: 10.1332/policy press/9781447347828.001.0001. Available at: https://policypress.universitypressscholarship.com/view/10.1332/policypress/9781447347828.001.0001/upso-9781447347828-chapter-001 (дата обращения: 05.06.2023)

- Bambra C. (2007). Sifting the wheat from the chaff: A two-dimensional discriminant analysis of welfare state regime theory. Social Policy and Administration, 41(1).

- Bonoli G. (1997). Classifying welfare states: A two-dimension approach. Journal of Social Policy, 26(3).

- Esping-Andersen G. (1990). The Three Worlds of Welfare Capitalism. Cambridge: Polity Press. Available at: https://www.researchgate.net/publication/243774920_The_Three_Worlds_Of_Welfare_Capitalism (дата обращения: 25.05.2023)

- Jackson E.T. (2013). Interrogating the theory of change: Evaluating impact investing where it matters most. Journal of Sustainable Finance & Investment, 3(2), 95–110. DOI: 10.1080/20430795.2013.776257

- Maldonado M., Corbey M. (2016). Social return on investment (SROI): A review of the technique. Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie, 90, 79–86. DOI: 10.5117/mab.90.31266