Парадоксальная стадия тренировки тяжелоатлетов

Автор: Мишустин В.Н., Болховских Р.Н.

Журнал: Физическое воспитание и спортивная тренировка @journal-fvist

Рубрика: Методика и педагогические технологии физического воспитания и спортивной тренировки

Статья в выпуске: 2 (12), 2015 года.

Бесплатный доступ

Обосновывается новая форма построения тренировочных нагрузок - парадоксальная стадия тренировки, определены её количественные и качественные параметры с учетом разработанных критериев функционального и биомеханического контроля.

Тяжелоатлеты, стадия тренировки, тренировочная нагрузка

Короткий адрес: https://sciup.org/140125633

IDR: 140125633

Текст научной статьи Парадоксальная стадия тренировки тяжелоатлетов

Создание системы многолетней тренировки тяжелоатлетов [8] стало логическим итогом накопления материала по различным аспектам технологии подготовки спортсменов [7]. В частности, получили обоснование количественные и качественные параметры нагрузки, определена структура специализированного тренировочного процесса [3]. Однако её реализация на практике оказывается не столь однозначной [2, 3, 11], как это предполагалось в теории. Прежде всего, ряд авторов это связывают с особенностями нагрузки, которая способна нести в себе специфические и неспецифические черты [4], способные изменить направление вектора суммы специфических эффектов [10], другие связывают с их "трансформацией". Поэтому поиск новых форм построения тренировочных нагрузок с учетом их комплексного влияния на специфическое звено адаптации представляется актуальным.

При организации исследования мы исходили из того, что спортсмен, тренирующийся с отягощением, является составной частью системы взаимодействия "тяжелоатлет – штанга", подчиняющийся классу законов реакции [4,12], в соответствии с которыми на этапе совершенствования системы, нацеленной на результат, установки циклов тренировки (специфического звена) меняют акценты в соответствии с рабочими стадиями подготовки (неспецифическим звеном адаптации). Кульминация их взаимодействия приводит к парадоксальным отношениям атлета и штанги. Парадокс отношения проявляется в изменении вектора взаимосвязи специфических реакций организма и нагрузки на обратную. Для перевода системы из парадоксальной фазы развития в фазу "тренировки" следующего уровня спортивного мастерства необходимы сверхслабые педагогические воздействия специфических средств тренировки.

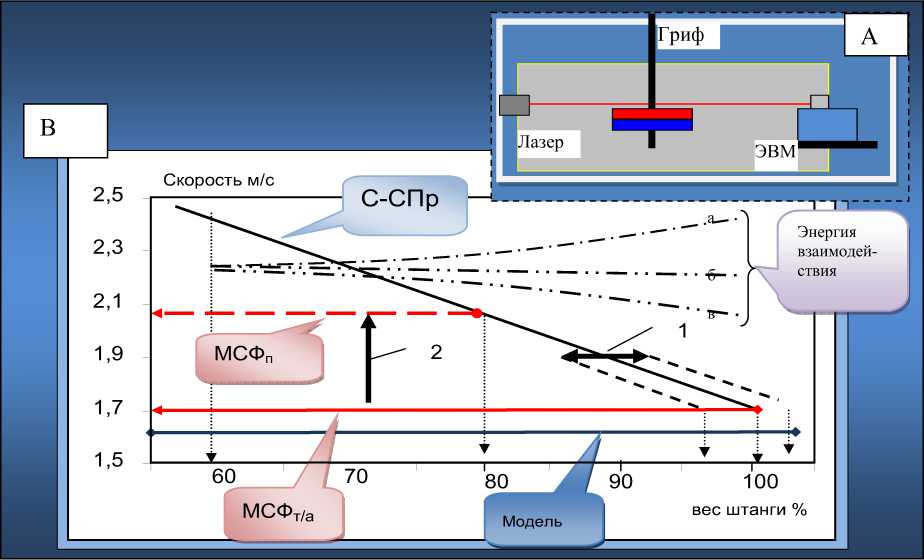

Исследование проведено на квалифицированных тяжелоатлетах. Анализировалось выполнение нагрузки на предмет её соответствия исходному планированию и направленности. Для определения устойчивости тяжелоатлета к нагрузке разработана прессорная проба «штангистов» [9]. Энергия взаимодействия тяжелоатлета и штанги, эффективность техники тяжелоатлета определялись на основе данных, полученных с использованием измерительной установки с лазером [1]. Результаты исследования проверены в педагогическом эксперименте.

Анализировались составляющие нагрузки: объем, интенсивность, направленность энергетическая (от 70% – разгрузочная, от 80% – поддерживающая, от 90% – развивающая) и информационная (менее 40%), структура специфическая и общая. Установлено, что в большинстве случаев планировалась только энергетическая направленность нагрузки по 3-х-уровневой структуре (микроцикл, мезоцикл, макроцикл) без учета её неспецифических эффектов. На практике в 80% случаев нагрузка подвергалась коррекции, но, несмотря на это, для части спортсменов (≈ 12%) была чрезмерной, что явилось причиной срыва подготовки (с характерными признаками, описанными А.Н. Воробьёвым [3] как стрессовые). В 63% случаев срыву способствовало вариативное увеличение нагрузки большого объёма с высокой интенсивностью (ударноразвивающая нагрузка). Вероятно, ударная нагрузка обладает не только специфическим тренирующим эффектом, но и неспецифическим, похожим на стресс (появляется угнетенность, сон становится поверхностным, но работоспособность снижается дифференцированно), но без какой-либо патологии систем.

Естественно, что подобные состояния при классической структуре подготовки нуждались в профилактических воздействиях, чем, собственно, и занималась КНГ. Но многолетнее тестирование показателей функционального состояния тяжелоатлетов на учебно-тренировочных сборах сборной России и их анализ, а также открытие в медицине реакции "переактивации" [5] дают основание полагать, что подобные состояния тяжелоатлета являются закономерными для определенной стадии подготовки – парадоксальной.

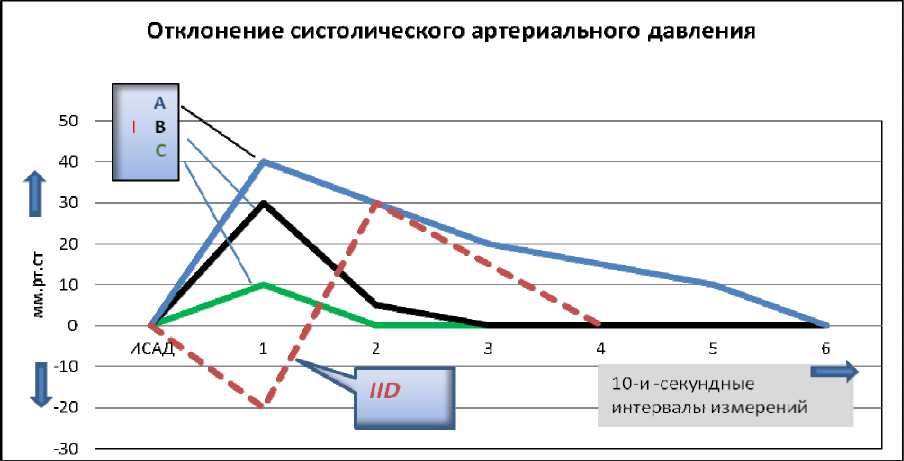

Для диагностики парадоксальных стадий и оценки состояния устойчивости тяжелоатлетов к нагрузке использовалась прессорная проба «штангистов» [9]. Определялась реакция кардио-респераторной системы на задержку дыхания и натуживание в связи с её интегративным свойством к экономизации функции, обусловленной спецификой адаптации к силовым напряжениям. Измерялись величина и характер отклонения систолического артериального давления (ОСАД) от исходного (Рис.1). В процессе успешной подготовки тяжелоатлетов к соревнованиям отмечены реакции, характеризующие различные уровни устойчивости системы к нагрузке, дифференцированные ограничением по максимуму для тяжелоатлетов: А- разрядников, В - квалифицированных, С - высококвалифицированных (статистически значимы r= 0,87). Реакция ОСАД D ( по типу D) отмечена у тяжелоатлетов различной квалификации в момент срыва подготовки, характеризующаяся колебательной формой кривой графика восстановления, отмеченная на рисунке 1. II D .

Для показателей ОСАД D характерна утрата взаимосвязи с нагрузкой и образование отрицательной с результатом (r= - 0,92), который снижается очень существенно (до 20%). Такое уменьшение соревновательного результата можно назвать парадоксальным, поскольку скоростно-силовые показатели атлета в двигательных тестах остаются на прежнем высоком уровне, приобретенном на сборах.

Рис. 1. Показатели ОСАД относительно исходного систолического артериального давления (ИСАД), характерные для различных стадий подготовки тяжелоатлетов (A, B, C, D)

Для оценки характера взаимодействия тяжелоатлета со штангой использовались показатели скорости вылета штанги (Vb) и энергия взаимодействия (Ев). Скорость определялась как частное от деления числа 0,028 м (диаметр мужского грифа) на время (t) пересечения луча лазера грифом (рис.2). Анализировались динамика скоростносилового профиля (С-СПр) и величина минимальной скорости фиксации (МСФ) (рис. 2, В). Установлено, что рост спортивного результата отражается положительной динамикой С-СПр на графике, и наоборот, его уменьшение - отрицательным перемещением вдоль оси "вес штанги" (r=0,98). В процессе систематических тренировок у квалифицированных тяжелоатлетов устанавливается линейная обратно-пропорциональная зависимость скорости вылета штанги от ее веса. Таким образом, график скорости отражает степень согласованности кинематических и динамических характеристик структуры взаимодействия атлета и штанги (коэффициент вариации у разрядников 3%±1, у МСМК – 1%±0,5), в результате которого энергия сокращения мышц переходит в энергию взаимодействия (Ев), определяемую как произведение веса штанги (Р) на квадрат скорости (V2), деленное пополам.

Следует отметить, что график Е в отличается у тяжелоатлетов в связи с их квалификацией: у тяжелоатлетов–разрядников с ростом веса штанги Е в увеличивается ( а ), у квалифицированных – постоянная ( б ), у высококвалифицированных – уменьшается ( в ). Данные показывают, что с ростом спортивно–технического мастерства тяжелоатлетов относительные показатели энергии взаимодействия тяжелоатлета и штанги уменьшаются с ростом результата, в то время как у разрядников они возрастают. По всей вероятности это обусловлено качественным изменением показателя МСФ Т/А в процессе роста спортивно–технического мастерства, начальный уровень которого формируется у разрядников и дискретно изменяется в процессе совершенствования системы на ее последующих уровнях качества.

Отрицательная динамика МСФ (стрелка 2, МСФ стр ) отмечалась только при срыве подготовки, которая так же негативно отражается на результате. Это влияние отражено в переходе энергии взаимодействия с экономной зависимости ( в ), на наиболее затратную (а). В относительных единицах это выглядит следующим образом: на тренировке при подъёме 80% веса Е в = 176 о.е., а 100% веса Е в = 144 о.е.; при системном срыве на 80% весе Ев = 193-211 о.е., а 100% весе Ек = 180-220 о.е. для зависимости б или а, соответственно. По всей вероятности происходит нарушение стабильности систем автоматического регулирования движения и энергообеспечения, не позволяющие реализоваться силовому потенциалу в соревновательном результате.

Рис. 2. Показатели технического контроля и лазерный измерительный комплекс (А, проекция сверху). Графическая модель (В) скоростно-силового профиля (С-СПр), минимальной скорости фиксации (МСФ) и их динамика (1,2)

«Регулярная нестабильность» систем взаимодействия в физике названа аномальной, в медицине парадоксальной [4], которые, как установлено, разделяют уровни качества (этажи реактивности). Отмеченные нами парадоксальные показатели контроля также характеризуют с одной стороны нестабильность педагогической системы взаимодействия «атлет-штанга», в которой её элементы – атлет и штанга объединены единой целью – результатом, а с другой – это объединение систем 2-х порядков первого и второго. Система 1-го порядка – функциональная, в которой тяжелоатлет является источником и регулятором энергии взаимодействия со штангой. Система 2-го порядка – вероятностная, в ней энергия взаимодействия штанги по отношению к атлету является источником и регулятором совершенствования её функции – поднимания штанги. Поскольку функция всегда взаимосвязана со структурой, то для системы 1-го порядка характерны динамическая, кинематическая и ритмическая структуры. Структура системы 2-го порядка может быть представлена: 1 – этапами подготовки системы взаимодействия "тяжелоатлет-штанга"; 2 – уровнями спортивно-технического мастерства (УТГ – 1.. n) системы взаимодействия; 3 – стадия подготовки (умеренноактивная, активная, повышенно-активная, парадоксальная ); 4– циклы тренировки (макро, мезо, микро), ориентированные на соответствующую стадию подготовки и управляющие ею в процессе тренировки. Целью парадоксальной стадии подготовки является ослабление специфических связей структур систем 1-го и 2-го порядка, установленных для данного уровня мастерства и формирование новых в процессе перевода системы на следующий уровень.

Для проверки гипотезы был проведён педагогический эксперимент, в котором приняли участие две группы квалифицированных тяжелоатлетов по 8 человек в каждой. По показателям ОСР, ОЭТ и СН подготовленность спортсменов обеих групп соответствовала уровню квалифицированных тяжелоатлетов, которые различались лишь показателями ОСАД – характеризующую различную устойчивость к нагрузке. В экспериментальную группу были определены тяжелоатлеты с низкой функциональной устойчивостью к нагрузке (ОСАД по типу В), в контрольную - с высокой (ОСАД по типу С ). Тяжелоатлеты обеих групп выполнили ударную нагрузку, ограниченную по времени 3-мя календарными днями с максимальным объемом нагрузки (520±40 КПШ) и предельной интенсивностью (преимущественно в 4-ой и 5-ой зонах).

Данные показывают, что одинаковая внешняя нагрузка у тяжелоатлетов двух групп могут вызывать различную реакцию контролируемых показателей.

У тяжелоатлетов контрольной группы внешняя нагрузка, судя по всем показателям, вызвала утомление, не выходящее за пределы системной нормы, и спортсмены продолжили тренировки в режиме, характерном для ударно-развивающих тренировок. Удовлетворительный прирост результата характеризует положительный эффект тренировки. Данные показывают, что при высокой системной устойчивости тяжелоатлетов применение ударной нагрузки в развивающем микроцикле является весьма эффективным.

У тяжелоатлетов экспериментальной группы, ударная нагрузка вызвала изменение показателей ОСАД D , характеризующие нестабильность системы 2-го порядка. Падение отношения силового потенциала к результату, уменьшение эффективности техники и соревновательной надежности до 85% и 20%, соответственно, характеризовали провод и системы 1-го порядка в парадоксальную стадию. Длительность стадии 11-14 календарных дней.

Нагрузка парадоксальной стадии тренировки строилась в соответствии с принципом «дозировки вниз» [4], базирующимся на положении «сильного влияния слабых воздействий (менее 40%)». Для этого количественные параметры нагрузки были стабилизированы на уровне их минимальной достаточности, а средства тренировки и сопря- женные с ними качественные параметры нагрузок имели только информационное воздействие (направленные на восстановление вегетативной и двигательной памяти): средством тренировки были только соревновательные упражнения (рывок и толчок), их вес не превышал 40% от максимума. Упражнения выполнялись в последовательности, рекомендованной для обучения новичков, а именно: из виса выше колен, из виса с прыжком, из виса ниже колен, с помоста с полуподседом и т.д. Суммарная нагрузка и интенсивность в парадоксальной фазе распределялась равномерно.

Данные контроля показали, что такие тренировки положительно отразились на количественных показателях ОСАД, которые уменьшились статистически достоверно (t=5,44; р < 0,01), а к середине фазы отмечено и качественное улучшение - утрачено их влияние на результат. Вероятно, восстановление специализированного вегетативного регулирования функции стало сигнальным моментом для восстановления двигательной системы, поскольку сразу наметилась тенденция восстановления силы до исходного уровня к концу фазы и её рост в следующей. Несмотря на существенный прирост силы (24±8%), результат тяжелоатлета в рывке и толчке оставался на предельно низком уровне (прирост ОСР и СН несущественны (р > 0,05)).

Для стабилизации скоростно-силового потенциала на новом уровне и восстановления техники проведена третья фаза (3-я и 4-я недели), в которой направленность тренировочной нагрузки постепенно изменялась с информационной на энергетическую. Для этого УОИ была увеличена включением ПШ в 4-ой и 5-ой зонах и одновременно уменьшено во 2-ой и 1-ой (на 29% и 34%, соответственно). Интенсивность к концу четвертой недели стадии постепенно увеличивалась за счет уменьшения КПШ во 2-ой зоне на 82% и исключения в 1-ой. Таким образом, если объём за месяц (КПШ1200 ± 30), распределялся относительно равномерно, то интенсивность была локально-избирательной: в классических упражнениях постепенно увеличивалась с выходом на пиковые характеристики в конце фазы (прикидка за три дня до главного старта); в подводящих упражнениях изменялась вариативно в соответствии с логикой построения стадии, поскольку рост силы (до 30%) в начале фазы требовал её поддержания соответствующими тренировочными стимулами [3].

Судя по отрицательной динамике ОАД А увеличение энергетической направленности нагрузки, несколько повысило напряженность тренировочного процесса, но не изменило её тенденции к восстановлению. В то же время рост соревновательной надежности (СН), относительной эффективности и скоростно-силового потенциала способствовали существенному приросту соревновательного результата (р < 0,01). Однако календарного месяца оказывается недостаточно для восстановления эффективности техники, работа над которой продолжилась впоследствии, обеспечивая дальнейший рост результативности.

Проведенное в конце парадоксальной стадии контрольное испытание показало, что результат в экспериментальной группе превысил исходный от 12% до 27%. Если учесть тот факт, что рост результата у квалифицированных тяжелоатлетов при стандартной структуре построения тренировок обеспечивается высокими параметрами интенсивности (85% и выше), то в контрольной группе средняя интенсивность 54% могла обеспечить рост результата только благодаря парадоксальности тренировки, основанной на принципе «дозировки нагрузки вниз».

Заключение. Парадоксальная стадия тренировки является логическим завершением цикла (предположительного 3-х-летнего) подготовки тяжелоатлета с характерными показателями уровня технической и физической подготовленности, функциональной устойчивости.

В процессе проведения парадоксальной стадии происходит акцентированное восстановление функций, имеющих высокую корреляцию с результатом, соответст- вующими состоянию тренировочными стимулами. В первой фазе доминирующей является функциональная система, во второй – двигательная и только на второй неделе начинается восстановление других систем организма.

В третьей фазе восстанавливаются скоростно-силовые качества. Когда скоростно-силовые качества стабилизируются на высоком уровне, отмечается рост показателей эффективности техники (ОЭТ) и спортивного результата (ОСР) и, как результат, появляется высокая корреляционная взаимосвязь скоростно-силовых качеств (ССП) с результатом (r = 0,813). Вероятно, что в данной фазе двигательная система становится доминирующей.

Список литературы Парадоксальная стадия тренировки тяжелоатлетов

- Болховских, Р.Н. Формирование модели скорости вылета штанги с применением лазерных и компьютерных технологий/Р.Н.Болховских, В.Н.Мишустин//Сб. Всероссийской научно-практической конференции «Комплексное сопровождение подготовки высококвалифицированных спортсменов».-М., ФНЦ ВНИИФК, 2013. -С. 213-219.

- Верхошанский, Ю.В. Горизонты научной теории и методологии спортивной тренировки/Ю.В. Верхошанский//Теория и практика физической культуры. -№ 7. -1998. -С. 41-54.

- Воробьев, А.Н. Тяжелоатлетический спорт. Очерки по физиологии и спортивной тренировки/А.Н.Воробьев. -М.: Физкультура и спорт, 1977. -253 с.

- Гаркави, Л.Х. Адаптационные реакции и резистентность организма/Л.Х. Гаркави, Е.Б. Квакина и др. -Ростов на Дону: Изд-во Ростовского ун-та, 1990. -223 с.

- Гаркави, Л. Х. Активационная терапия/Л.Х. Гаркави. -Ростов н/Д.: Изд-во Рост. ун-та. -2006. -256 с.

- Горизонтов, П.Д., Протасова, Т.Н. Роль АКТГ и кортикостероидов в патологии/П.Д.Горизонтов, Т.Н.Протасова. -М.: Медицина, 1968. -335 с.

- Матвеев, Л.П. Общая теория спорта. Учебная книга для завершающих уровней высшего физкультурного образования/Л.П.Матвеев. -М.: 4-й филиал Воениздата. 1997. -304 с.

- Медведев, А.С. Система многолетней тренировки в тяжелой атлетике: учебное пособие для тренеров/А.С. Медведев. -М.: Физкультура и спорт, 1986. -271 с.

- Мишустин, В.Н. Функциональная прессорная проба «штангистов» и опыт ее использования в тренировках тяжелоатлетов/В.Н. Мишустин//Materriály VIII mezinarodni vědesko -praktiká conference «Aktualni vymoženosti vědy -2012». -Dil 22. Technické védy. Tělovychova a sport: Praha. Publishing Haus «Edycation and Science» s.r.o.-88 stran. -S.66-68.

- Павлов, С.Е. Основы теории адаптации и спортивная тренировка/С.Е.Павлов//Теория и практика физической культуры. -1999. -№1. -С. 32-37.

- Павлов, С.Е., Кузнецова Т.Н., Афонякин И.В. Современная теория адаптации и опыт использования ее основных положений в подготовке пловцов/С.Е.Павлов, Т.Н.Кузнецова, И.В.Афонякин//Теория и практика физической культуры. -2001. -№2. -С. 32-37.

- Соловьев, Г.Е. Великий созидатель. От удивительного факта к законам мироздания и новым технологиям/Г.Е.Соловьев//Интернет ресурс http://www.metodolog.ru/00609/00609.html