Парадоксы товарно-денежных отношений в замкнутых хозяйственных системах

Автор: Севастьянов В.П.

Журнал: Вестник Пермского университета. Серия: Экономика @economics-psu

Рубрика: Экономическая политика

Статья в выпуске: 2 (5), 2010 года.

Бесплатный доступ

Исследуется модель товарно-денежных отношений в замкнутой хозяйственной системе. Показаны зависимости суммы средств на потребление от уровня цен. Выявлены особенности товарно-денежных отношений, ведущие к кризисным явлениям в экономике.

Хозяйственная система, товар, деньги, потребление, цены, кризис

Короткий адрес: https://sciup.org/147201204

IDR: 147201204 | УДК: 330.1:332

Текст научной статьи Парадоксы товарно-денежных отношений в замкнутых хозяйственных системах

Кризис, постигший мировую хозяйственную систему, основанную на товарно-денежных отношениях, наводит на мысль о том, что в самих этих отношениях могут быть механизмы, вызывающие диспропорции в экономике.

Попытаемся выявить присущие товарно-денежным отношениям свойства, исследуя упрощенную абстрактную модель хозяйственной системы, состоящей из ограниченного числа элементов и функционирующей на основе товарноденежного обмена. Исследуемая система относится к замкнутым (или по другой терминологии – закрытым, автономным), у которых внешние производственнофинансовые связи не-существенны по сравнению с внутренними связями между элементами системы (понятия закрытой и открытой систем обычно характерны для физических, природных систем [1,2,3]). Вся продукция, произведенная внутри системы, потребляется элементами этой же системы. Поставки продукции за ее пределы не осуществляются, так же как и поступлений товаров и ресурсов, в том числе кредитнофинансовых, извне нет.

К типу замкнутых систем, безусловно, относится мировая хозяйственная система, поскольку у нее внешних хозяйственных связей просто нет: пока что за пределами нашей планеты каких-либо ресурсов и производств земляне не имеют.

Также промышленную структуру некоторых государств можно рассматривать как относительно замкнутую систему отраслей, в которой внешние производственно-финансовые связи незначительны по сравнению с внутригосударственными межотраслевыми потоками товаров.

К этому же типу систем можно отнести относительно автономные хозяйственные системы более низкого уровня. Например, таковой можно считать хозяйственную систему, состоящую из группы взаимосвязанных предприятий, выпускающих определенный вид конечной продукции. В нее входят предприятия, добывающие специфическое сырье, ведущие его переработку и выпускающие готовую продукцию, а также производственные структуры, выпускающие специализированное оборудование для данной группы предприятий. Важно, что в рамках таких систем реализован замкнутый, законченный цикл от добычи сырья до выпуска конечной продукции и внешние связи практически отсутствуют (по крайней мере, они не оказывают существенного влияния на деятельность системы).

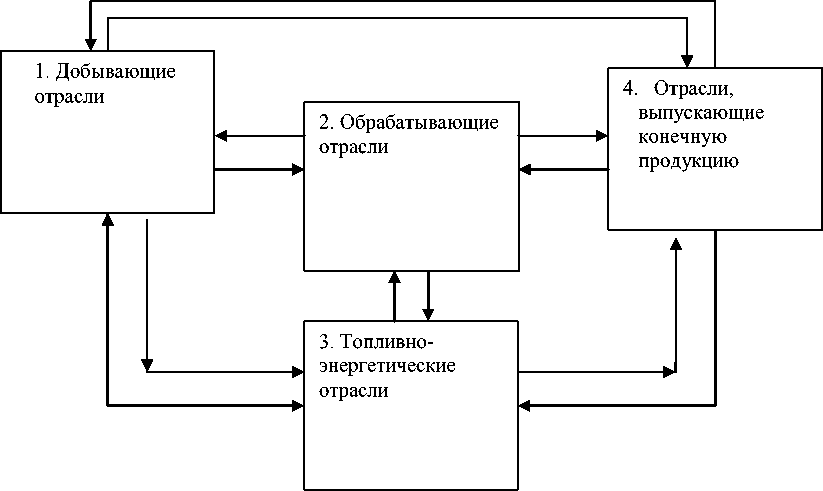

Проанализируем товарно-денежные отношения, которые имеют место в замкнутых (автономных) хозяйственных системах. Для целей анализа рассмотрим абстрактную хозяйственную систему, включающую минимальное число звеньев – только четыре элемента, каждый из которых связан отношениями купли-продажи со всеми другими элементами.

Все вместе эти элементы образуют замкнутый производственный цикл по добыче сырья, его переработке и выпуску конечной продукции. В дальнейшем изложении эти элементы будем ассоциировать с четырьмя видами взаимосвязанных отраслей: добывающих, обрабатывающих, топливноэнергетических и финишных (производящих конечную, готовую к потреблению продукцию). В состав конечной продукции входят как готовые изделия, предназначенные для промышленного потребления (станки, инструмент, контрольно-измерительные приборы, оборудование и т.п.), так и продукция, потребляемая населением (та, что прежде называлась товарами народного потребления).

Взаимосвязь элементов (отраслей) хозяйственной системы показана ниже в виде схемы.

Каждая из отраслей поставляет (продает) свою продукцию смежным отраслям и в то же время потребляет (покупает) продукцию других отраслей. Причем какую-то долю выпускаемой продукции отрасль использует для собственного потребления.

Взаимные хозяйственные связи можно представить в виде матрицы межотраслевых связей.

|

1. Добывающие отрасли (Д) |

2. Обрабатывающие отрасли (О) |

3. Топливноэнергетические отрасли (Э) |

4. Отрасли, производящие конечную продукцию (КП) |

Объем производства отрасли (в натуральном измерении) |

|

|

1. Д |

к 11 |

к 12 |

к 13 |

к 14 |

К 1 |

|

2. О |

к 21 |

к 22 |

к 23 |

к 24 |

К 2 |

|

3. Э |

к 31 |

к 32 |

к 33 |

к 34 |

К 3 |

|

4. КП |

к 41 |

к 42 |

к 43 |

к 44 |

К 4 |

В строках матрицы проставлены цифры, характеризующие количество производимой в каждой отрасли продукции и объемы ее поставки (в натуральных измерителях) каждой из отраслей.

Таким образом, строки матрицы характеризуют объемы производства. Так, данные 1-й строки матрицы означают, что добывающая (первая) отрасль всего выпустила продукции в количестве к1 , из которой количество к 11 потребили предприятия этой же отрасли, к 12 – предприятия второй

(обрабатывающей) отрасли, к 13 – отрасли энергетики и К 14 – финишные отрасли, производящие конечную продукцию.

к1 = к11 + к12 + к13 + к14; к2 = к21 + к22 + к23 + к24; к3 = к31 + к32 + к33 + к34;

к4 = к41 + к42 + к43 + к44

Столбцы матрицы характеризуют межотраслевое потребление сырья, материалов, полуфабрикатов, инструмента, изделий – т. е. количества продукции, которую каждая из отраслей покупает в смежных отраслях.

Например, обрабатывающая отрасль (столбец 2) покупает количество к 12 в добывающих отраслях, к 22 использует для собственного потребления (покупает у предприятий своей отрасли), к32 – потребляет энергоресурсов и к42 – покупает продукции финишных отраслей, используемых в процессе производства.

Как уже было сказано выше, в замкнутой (автономной) системе вся продукция, произведенная предприятиями разных отраслей, потребляется внутри этой же системы предприятиями других отраслей или частично самими производителями продукции. Будем исследовать общий случай, когда взаимными поставками связаны все без исключения блоки системы, хозяйственные связи есть между предприятиями всех отраслей. В матрице межотраслевых связей отображены все без исключения возможные хозяйственные связи. Такой подход позволит получить наиболее достоверные выводы, перекрывающие все частные случаи и объективно присущие системе товарно-денежных отношений.

Покупая друг у друга продукцию по установленным ценам, предприятия формируют основную составляющую издержек производства (себестоимости своей продукции). Кроме того, в состав себестоимости (С) входят затраты на оплату труда работающих (Т), и амортизация (А):

С= М + Э + А + Т

Состав элементов себестоимости продукции каждой из отраслей представлен в табл. 1.

Таблица 1

Состав элементов себестоимости продукции

M – материальные затраты. Определяются как произведение цены на количество потребленной (купленной) в других отраслях (или у предприятий своей отрасли) продукции.

Т – Средства на оплату труда. Считаем, что средства на оплату труда в отрасли прямо пропорциональны количеству произведенной продукции. Рассчитываются как произведение количества этой продукции на установленный тариф (норматив) оплаты за единицу продукции.

Э – затраты на энергоресурсы. Определяются умножением цены за единицу энергоресурсов (х 3 ) на количество потребленных энергоресурсов.

Ф 1, Ф 2 , Ф 3 , Ф 4 – стоимость основных фондов по отраслям.

А – Амортизация. Рассчитывается как произведение стоимости основных фондов на отраслевую норму амортизации (а1, а2, а3, а4).

С 1, С 2, С 3, С 4 – себестоимость продукции соответствующих отраслей. С – себестоимость всего объема продукции всех отраслей.

П 1, П 2, П 3, П 4 – прибыль по отраслям и П – прибыль суммарная по всем отраслям.

Целью производственной деятельности каждого элемента системы (каждой отрасли) является получение средств (денег) на потребление, включающих как средства на производственное потребление, так и средства на личное потребление работающих в каждой отрасли людей.

Готовую продукцию отраслей, предназначенную "для людей" покупает население, домохозяйства, оплачивая ее доходами, которые они получают за свой труд на предприятиях, входящих в хозяйственную систему (Т). Готовую продукцию производственного назначения (машины, станки, оборудование – все то, что составляет основные фонды) покупают за счет получаемой прибыли (П) и амортизационных отчислений (А) владельцы, собственники предприятий.

Таким образом, общая сумма средств на потребление в хозяйственной системе равна сумме оплаты труда, получаемой персоналом всех отраслей (Т), прибыли, получаемой владельцами предприятий (П), и амортизационных отчислений (А), которыми также распоряжаются собственники производственных мощностей: Т + А + П.

Раскроем, из каких составляющих формируются средства на потребление.

Средства на оплату труда персонала в сумме по всем отраслям:

Т = т 1 + т 2 + т 3 + т 4 = к 1 т 1 + к 2 т 2 + к 3 т 3 + к 4 т 4 .

Амортизационные отчисления в сумме по всем отраслям:

А = А1 + А2 + А 3 + А4 = Ф1а1 + Ф2а2 + Ф 3 а 3 + Ф4а4 .

Сумма прибыли по всем отраслям: П = П1 + П2 + П3 + П4 .

П1 = Ц1 – С1, где Ц1 = х1к1,– цена всего объема продукции, произведенной в 1-й отрасли:

С 1 = х 1 к 1 + х 2 к 21 + х 3 к 31 + х 4 к 41 + Ф 1 а 1 + к 1 т 1 ;

П 1 = х 1 к 1 – (х 1 к 11 + х 2 к 21 + х 3 к 31 + х 4 к 41 + Ф 1 а 1 + к 1 т 1 ).

Аналогично во 2-й, 3-й и 4-й отраслях:

П2 = х2 к2 – (х1к12 + х2 к22 + х3к32+ х4 к42+ ф2а2

к 2 т 2 );

П3 = к3х3– (х1к13 + х2 к23 + х3к33+ х4 к43 + ф3а3

к 3 т 3 );

П4 = к4х4– (х1к14 + х2 к24 + х3к34+ х4 к44 + ф4а4

к 4 т 4 );

П = П1 + П2 + П3 + П4 =

= х 1 (к 1 – к 11 ) – х 2 к 21 –х 3 к 31 – х 4 к 41 – ф 1 а 1 – к 1 т 1 +

+ х2(к2 – к22) –х1к12 – х 3 к 3 2 – х4 к42 – ф2а2 – к2т2 + + х 3 (к 3 – к 33 ) – х1к1 3 – х2 к2 3 – х4 к4 3 – ф 3 а 3 – к 3 т 3 + + х 4 (к 4 –к 44 ) –х 1 к 14 – х 2 к 24 – х 3 к 34 – ф 4 а 4 – к 4 т 4 = х 1 (к 1 – к 11 ) – х 1 к 12 – х 1 к 13 –х 1 к 14 + х 2 (к 2 – к 22 ) – х 2 к 21 – х 2 к 23 – х 2 к 24 + х 3 (к 3 – к 33 ) –х 3 к 31 – х 3 к 32– х3к34+ + х4 (к4–к44) – х4к41– х4 к42– х4 к43 – ф1а1– ф 2 а 2 – ф 3 а 3 – ф 4 а 4 – к 1 т 1 – к 2 т 2 – к 3 т 3 – к 4 т 4 =

= х1(к1 – к11 – к12– к13–к14) + х2(к2 – к22 – к21– к23– к24) + х3(к3– к33– к31– к32– к34) +

+ х4 (к4–к44 – к41– к42 – к43) – ф1а1 – ф2а2 – ф3а3 – ф 4 а 4 – к 1 т 1 – к 2 т 2 – к 3 т 3 – к 4 т 4 .

В последней записи выражения в скобках равны нулю (поскольку, как следует из матрицы с обозначениями в начале статьи к 1 = к 11+ к 12 + к 13 + к 14 – аналогично и для к 2, к 3, к 4 ).

Тогда итоговая запись для суммы прибыли включает следующие составляющие:

П = – ф1а1 – ф2а2 – ф3а3– ф4а4 – к1т1 – к 2 т 2 – к 3 т 3 – к 4 т 4 .

Полученное выражение говорит о том, что величина прибыли в сумме по всем отраслям:

-

а) не зависит от цен;

-

б) всегда меньше нуля, т. е. в сумме по всем отраслям имеет место убыток;

-

в) зависит от тарифов на оплату труда: чем они выше, тем меньше прибыль (что вполне очевидно);

-

г) зависит от стоимости основных фондов и норм амортизации: чем они выше, тем меньше прибыль (что также вполне очевидно).

Используя полученное выражение прибыли, рассчитаем размер средств на потребление в сумме по всем отраслям, равное Т + А + П:

Т + А + П = к 1 т 1 + к 2 т 2 + к 3 т 3 + к 4 т 4 + Ф 1 а 1 + Ф2а2 + Ф 3 а 3 + Ф4а4 +

+ (– ф 1 а 1 – ф 2 а 2 – ф 3 а 3 – ф 4 а 4 – к 1 т 1 – к 2 т 2 – к 3 т 3 – к 4 т 4 ) = 0 .

В результате преобразований все составляющие с ценами х 1, х 2, х 3, х 4 взаимно сокращаются и в итоге получим соотношение:

Т + А + П = 0.

Данное выражение говорит о том, что в рамках замкнутой хозяйственной системы, функционирующей на основе товарноденежных отношений:

-

1) величина средств на потребление в сумме по всем отраслям равна нулю;

-

2) размер средств на потребление в сумме по всем звеньям замкнутой хозяйственной системы не зависит от цен, по которым они продают продукцию друг другу.

В реальных рыночных условиях цены формируются под влиянием спроса и предложения и могут быть самыми разными, но, какими бы они ни были, в сумме по всем отраслям прибыль будет иметь отрицательные значения, а общая сумма средств на потребление в замкнутой хозяйственной системе будет равна нулю.

Полученные выводы остаются неизменными при любой размерности исследуемой системы, состоит ли она из четырех элементов (как рассматривалось выше) или включает тысячи элементов. Надо полагать, что полученные соотношения объективно присущи системе распределения материальных благ на основе товарно-денежных расчетов.

Хотя суммарный размер средств на потребление равен нулю, тем не менее, процесс потребления идет, причем идет непрерывно. Очевидно, это можно объяснить тем, что когда ценовая ситуация благоприятна в какой-то из отраслей, там идет процесс потребления и накопления, а когда ценовая ситуация становится неблагоприятной, идет процесс моделированием ситуаций изменения цен на накопления долгов. Подтвердить это можно модели замкнутой хозяйственной системы.

Модель взаимных поставок продукции и денежных расчетов между элементами замкнутой хозяйственной системы

|

1 |

Д |

О |

Э |

КП |

Выпуск 1 |

|

|

2 |

Д |

100 |

300 |

400 |

200 |

1000 |

|

3 |

О |

400 |

150 |

200 |

250 |

1000 |

|

4 |

Э |

350 |

300 |

100 |

250 |

1000 |

|

5 |

КП |

150 |

250 |

300 |

300 |

1000 |

|

6 |

1000 |

1000 |

1000 |

1000 |

единиц |

|

|

7 |

купил Д |

купил О |

купил Э |

купил КП |

||

|

8 |

||||||

|

9 |

Ф |

1000 |

1000 |

1000 |

1000 |

|

|

10 |

На |

0,2 |

0,2 |

0,2 |

0,2 |

|

|

11 |

||||||

|

12 1 |

Tед 1 |

1 1 |

1 1 |

1 1 |

1 1 |

|

|

13 |

||||||

|

14 1 |

Цед 1 |

30 1 |

30 1 |

30 1 |

30 1 |

|

|

15 16 |

||||||

|

17 |

Д |

О |

Э |

КП |

Сумма |

|

|

18 |

Мд |

3000 |

9000 |

12000 |

6000 |

30000 |

|

19 |

Мо |

12000 |

4500 |

6000 |

7500 |

30000 |

|

20 |

Мк |

4500 |

7500 |

9000 |

9000 |

30000 |

|

21 |

М |

19500 |

21000 |

27000 |

22500 |

90000 |

|

22 |

Э |

10500 |

9000 |

3000 |

7500 |

30000 |

|

23 |

А |

200 |

200 |

200 |

200 |

800 |

|

24 |

Т |

1000 |

1000 |

1000 |

1000 |

4000 |

|

25 |

С |

31200 |

31200 |

31200 |

31200 |

124800 |

|

26 |

||||||

|

27 |

Ц |

30000 |

30000 |

30000 |

30000 |

120000 |

|

28 |

Приб |

-1200 |

-1200 |

-1200 |

-1200 |

-4800 |

|

29 |

||||||

|

30 |

Рент,% |

-3,8 |

-3,8 |

-3,8 |

-3,8 |

|

|

31 |

||||||

|

32 |

А+Т+П 1 |

0п |

01 |

0п |

0п |

0 1 |

Общий объем выпуска продукции каждой из отраслей – добывающей (Д), обрабатывающей (О), энергетической (Э), и выпускающей конечную продукцию (КП) – будем считать равным 1000 условных натуральных единиц. Цифры, характеризующие взаимные поставки (продажи) продукции отраслей, представлены в строках 2–5. Они примерно отражают реальную структуру потребления, характерную для рассматриваемых отраслей.

Стоимость основных фондов каждой из отраслей (Ф) принята равной 1000 условных денежных единиц, норму амортизации (На) будем считать одинаковой для всех отраслей, равной 0,2. Норматив оплаты труда за единицу продукции (Тед) примем равным единице. В строках 18–25 рассчитана себестоимость продукции каждой из отраслей.

При цене за единицу продукции (Цед), равной 30 условным денежным единицам (строка 14) и одинаковой на продукцию всех отраслей, прибыли (убытки) в каждой отрасли будут одинаковы и составят 1200 денежных единиц. При этом рентабельность в каждой отрасли отрицательна и равна 3,8 %, а сумма средств на потребление (А+Т+П) равна нулю.

Промоделируем ситуацию роста цен в одной из отраслей при неизменных ценах в остальных отраслях. В табл. 2 показано, что при росте цен в добывающей отрасли с 30 до 60 денежных единиц прибыль возрастает до 216 000 денежных единиц, а рентабельность до 75,4 %.

Таблица 2

Сумма средств на потребление (А+Т +П) по отраслям в зависимости от роста цен в добывающей отрасли

|

Цена "Д" |

Добывающие |

Обрабатывающие |

Энергетические |

Финишные |

Сумма А+Т+П |

||||

|

А+Т+П |

Рент, % |

А+Т+П |

Рент,% |

А+Т+П |

Рент,% |

А+Т+П |

Рент,% |

||

|

30 |

0 |

-3,8 |

0 |

-3,8 |

0 |

-3,8 |

0 |

-3,8 |

0 |

|

32 |

1 800 |

1,9 |

-600 |

-5,7 |

-800 |

-6,3 |

-400 |

-5,1 |

0 |

|

34 |

3 600 |

7,6 |

-1 200 |

-7,4 |

-1 600 |

-8,5 |

-800 |

-6,3 |

0 |

|

36 |

5 400 |

13,2 |

-1 800 |

-9,1 |

-2 400 |

-10,7 |

-1 200 |

-7,4 |

0 |

|

38 |

7 200 |

18,8 |

-2 400 |

-10,7 |

-3 200 |

-12,8 |

-1 600 |

-8,5 |

0 |

|

40 |

9 000 |

24,2 |

-3 000 |

-12,3 |

-4 000 |

-14,8 |

-2 000 |

-9,6 |

0 |

|

42 |

10 800 |

29,6 |

-3 600 |

-13,8 |

-4 800 |

-16,7 |

-2 400 |

-10,7 |

0 |

|

44 |

12 600 |

35,0 |

-4 200 |

-15,3 |

-5 600 |

-18,5 |

-2 800 |

-11,8 |

0 |

|

46 |

14 400 |

40,2 |

-4 800 |

-16,7 |

-6 400 |

-20,2 |

-3 200 |

-12,8 |

0 |

|

48 |

16 200 |

45,5 |

-5 400 |

-18,0 |

-7 200 |

-21,9 |

-3 600 |

-13,8 |

0 |

|

50 |

18 000 |

50,6 |

-6 000 |

-19,4 |

-8 000 |

-23,5 |

-4 000 |

-14,8 |

0 |

|

52 |

19 800 |

55,7 |

-6 600 |

-20,6 |

-8 800 |

-25,0 |

-4 400 |

-15,7 |

0 |

|

54 |

21 600 |

60,7 |

-7 200 |

-21,9 |

-9 600 |

-26,5 |

-4 800 |

-16,7 |

0 |

|

56 |

23 400 |

65,7 |

-7 800 |

-23,1 |

-10 400 |

-27,9 |

-5 200 |

-17,6 |

0 |

|

58 |

25 200 |

70,6 |

-8 400 |

-24,2 |

-11 200 |

-29,2 |

-5 600 |

-18,5 |

0 |

|

60 |

27 000 |

75,4 |

-9 000 |

-25,4 |

-12 000 |

-30,6 |

-6 000 |

-19,4 |

0 |

|

216 000 |

-72 000 |

-96 000 |

-48 000 |

0 |

|||||

При этом в смежных отраслях сумма средств на потребление соответственно уменьшится также на 216 000 денежных единиц, в том числе в обрабатывающей отрасли на 72 000 денежных единиц, в энергетической на 96 000 денежных единиц, в финишных отраслях, выпускающих конечную продукцию, на 48 000 денежных единиц. Соотношение этих цифр зависит от того, какую долю в структуре потребления каждой отрасли занимает продукция добывающей отрасли. Так, в финишных отраслях доля потребления продукции добывающей отрасли имеет наименьший удельный вес 200 единиц из 1000 единиц продукции, продаваемой добывающей отраслью; поэтому потери средств на потребление в этой отрасли меньше, чем в других, где эта доля составляет 300 единиц (в обрабатывающей) и 400 единиц (в энергетике).

Аналогично рост цен в обрабатывающей отрасли (так же с 30 до 60 денежных единиц), как показано в табл. 3, при неизменных ценах в добывающей, энергетической и финишных отраслях приведет к росту средств на потребление в обрабатывающей отрасли до 204 000 денежных единиц и рентабельности до 68,1 %. При этом в смежных отраслях сумма средств на потребление уменьшится на эти же 204 000 денежных единиц.

Таблица 3

Сумма средств на потребление (А+Т +П) по отраслям в зависимости от роста цен в обрабатывающих отраслях

|

Цена "О" |

Добывающие |

Обрабатывающие |

Энергетические |

Финишные |

Сумма А+Т+П |

||||

|

А+Т+П |

Рент,% |

А+Т+П |

Рент,% |

А+Т+П |

Рент,% |

А+Т+П |

Рент,% |

||

|

30 |

0 |

-3,8 |

0 |

-3,8 |

0 |

-3,8 |

0 |

-3,8 |

0 |

|

32 |

-800 |

-6,3 |

1 700 |

1,6 |

-400 |

-5,1 |

-500 |

-5,4 |

0 |

|

34 |

-1 600 |

-8,5 |

3 400 |

6,9 |

-800 |

-6,3 |

-1 000 |

-6,8 |

0 |

Окончание табл. 2

|

Цена "О" |

Добывающие |

Обрабатывающие |

Энергетические |

Финишные |

Сумма |

||||

|

А+Т+П |

Рент,% |

А+Т+П |

Рент,% |

А+Т+П |

"О" |

А+Т+П |

Рент,% |

А+Т+П |

|

|

36 |

-2 400 |

-10,7 |

5 100 |

12,1 |

-1 200 |

-7,4 |

-1 500 |

-8,3 |

0 |

|

38 |

-3 200 |

-12,8 |

6 800 |

17,3 |

-1 600 |

-8,5 |

-2 000 |

-9,6 |

0 |

|

40 |

-4 000 |

-14,8 |

8 500 |

22,3 |

-2 000 |

-9,6 |

-2 500 |

-11,0 |

0 |

|

42 |

-4 800 |

-16,7 |

10 200 |

27,3 |

-2 400 |

-10,7 |

-3 000 |

-12,3 |

0 |

|

44 |

-5 600 |

-18,5 |

11 900 |

32,1 |

-2 800 |

-11,8 |

-3 500 |

-13,5 |

0 |

|

46 |

-6 400 |

-20,2 |

13 600 |

36,9 |

-3 200 |

-12,8 |

-4 000 |

-14,8 |

0 |

|

48 |

-7 200 |

-21,9 |

15 300 |

41,6 |

-3 600 |

-13,8 |

-4 500 |

-16,0 |

0 |

|

50 |

-8 000 |

-23,5 |

17 000 |

46,2 |

-4 000 |

-14,8 |

-5 000 |

-17,1 |

0 |

|

52 |

-8 800 |

-25,0 |

18 700 |

50,7 |

-4 400 |

-15,7 |

-5 500 |

-18,3 |

0 |

|

54 |

-9 600 |

-26,5 |

20 400 |

55,2 |

-4 800 |

-16,7 |

-6 000 |

-19,4 |

0 |

|

56 |

-10 400 |

-27,9 |

22 100 |

59,5 |

-5 200 |

-17,6 |

-6 500 |

-20,4 |

0 |

|

58 |

-11 200 |

-29,2 |

23 800 |

63,8 |

-5 600 |

-18,5 |

-7 000 |

-21,5 |

0 |

|

60 |

-12 000 |

-30,6 |

25 500 |

68,1 |

-6 000 |

-19,4 |

-7 500 |

-22,5 |

0 |

|

-96 000 |

204 000 |

-48 000 |

-60 000 |

0 |

|||||

В табл. 4 и 5 представлены расчеты перераспределения средств на потребление при росте цен от 30 до 60 денежных единиц в энергетической отрасли (табл. 3) и в финишных отраслях (табл. 4).

Таблица 4

Сумма средств на потребление (А+Т +П) по отраслям в зависимости от роста цен в энергетике

|

Цена "Э" |

Добывающие |

Обрабатывающие |

Энергетические |

Финишные |

Сумма А+Т+П |

||||

|

А+Т+П |

Рент,% |

А+Т+П |

Рент,% |

А+Т+П |

Рент,% |

А+Т+П |

Рент,% |

||

|

30 |

0 |

-3,8 |

0 |

-3,8 |

0 |

-3,8 |

0 |

-3,8 |

0 |

|

32 |

-700 |

-6,0 |

-600 |

-5,7 |

1 800 |

1,9 |

-500 |

-5,4 |

0 |

|

34 |

-1 400 |

-8,0 |

-1 200 |

-7,4 |

3 600 |

7,6 |

-1 000 |

-6,8 |

0 |

|

36 |

-2 100 |

-9,9 |

-1 800 |

-9,1 |

5 400 |

13,2 |

-1 500 |

-8,3 |

0 |

|

38 |

-2 800 |

-11,8 |

-2 400 |

-10,7 |

7 200 |

18,8 |

-2 000 |

-9,6 |

0 |

|

40 |

-3 500 |

-13,5 |

-3 000 |

-12,3 |

9 000 |

24,2 |

-2 500 |

-11,0 |

0 |

|

42 |

-4 200 |

-15,3 |

-3 600 |

-13,8 |

10 800 |

29,6 |

-3 000 |

-12,3 |

0 |

|

44 |

-4 900 |

-16,9 |

-4 200 |

-15,3 |

12 600 |

35,0 |

-3 500 |

-13,5 |

0 |

|

46 |

-5 600 |

-18,5 |

-4 800 |

-16,7 |

14 400 |

40,2 |

-4 000 |

-14,8 |

0 |

|

48 |

-6 300 |

-20,0 |

-5 400 |

-18,0 |

16 200 |

45,5 |

-4 500 |

-16,0 |

0 |

|

50 |

-7 000 |

-21,5 |

-6 000 |

-19,4 |

18 000 |

50,6 |

-5 000 |

-17,1 |

0 |

|

52 |

-7 700 |

-22,9 |

-6 600 |

-20,6 |

19 800 |

55,7 |

-5 500 |

-18,3 |

0 |

|

54 |

-8 400 |

-24,2 |

-7 200 |

-21,9 |

21 600 |

60,7 |

-6 000 |

-19,4 |

0 |

|

56 |

-9 100 |

-25,6 |

-7 800 |

-23,1 |

23 400 |

65,7 |

-6 500 |

-20,4 |

0 |

|

58 |

-9 800 |

-26,8 |

-8 400 |

-24,2 |

25 200 |

70,6 |

-7 000 |

-21,5 |

0 |

|

60 |

-10 500 |

-28,1 |

-9 000 |

-25,4 |

27 000 |

75,4 |

-7 500 |

-22,5 |

0 |

|

-84 000 |

-72 000 |

216 000 |

-60 000 |

0 |

|||||

Таблица 5

Сумма средств на потребление (А+Т +П) по отраслям в зависимости от роста цен в отраслях, выпускающих конечную продукцию

|

Цена "КП" |

Добывающие |

Обрабатывающие |

Энергетические |

Финишные |

Сумма А+Т+П |

||||

|

А+Т+П |

Рент,% |

А+Т+П |

Рент,% |

А+Т+П |

Рент,% |

А+Т+П |

Рент,% |

||

|

30 |

0 |

-3,8 |

0 |

-3,8 |

0 |

-3,8 |

0 |

-3,8 |

0 |

|

32 |

-300 |

-4,8 |

-500 |

-5,4 |

-600 |

-5,7 |

1 400 |

0,6 |

0 |

|

34 |

-600 |

-5,7 |

-1 000 |

-6,8 |

-1 200 |

-7,4 |

2 800 |

4,9 |

0 |

|

36 |

-900 |

-6,5 |

-1 500 |

-8,3 |

-1 800 |

-9,1 |

4 200 |

9,1 |

0 |

|

38 |

-1 200 |

-7,4 |

-2 000 |

-9,6 |

-2 400 |

-10,7 |

5 600 |

13,1 |

0 |

|

40 |

-1 500 |

-8,3 |

-2 500 |

-11,0 |

-3 000 |

-12,3 |

7 000 |

17,0 |

0 |

|

42 |

-1 800 |

-9,1 |

-3 000 |

-12,3 |

-3 600 |

-13,8 |

8 400 |

20,7 |

0 |

|

44 |

-2 100 |

-9,9 |

-3 500 |

-13,5 |

-4 200 |

-15,3 |

9 800 |

24,3 |

0 |

|

46 |

-2 400 |

-10,7 |

-4 000 |

-14,8 |

-4 800 |

-16,7 |

11 200 |

27,8 |

0 |

|

48 |

-2 700 |

-11,5 |

-4 500 |

-16,0 |

-5 400 |

-18,0 |

12 600 |

31,1 |

0 |

|

50 |

-3 000 |

-12,3 |

-5 000 |

-17,1 |

-6 000 |

-19,4 |

14 000 |

34,4 |

0 |

|

52 |

-3 300 |

-13,0 |

-5 500 |

-18,3 |

-6 600 |

-20,6 |

15 400 |

37,6 |

0 |

|

54 |

-3 600 |

-13,8 |

-6 000 |

-19,4 |

-7 200 |

-21,9 |

16 800 |

40,6 |

0 |

|

56 |

-3 900 |

-14,5 |

-6 500 |

-20,4 |

-7 800 |

-23,1 |

18 200 |

43,6 |

0 |

|

58 |

-4 200 |

-15,3 |

-7 000 |

-21,5 |

-8 400 |

-24,2 |

19 600 |

46,5 |

0 |

|

60 |

-4 500 |

-16,0 |

-7 500 |

-22,5 |

-9 000 |

-25,4 |

21 000 |

49,3 |

0 |

|

-36 000 |

-60 000 |

-72 000 |

168 000 |

0 |

|||||

Анализ данных табл. 4 и 5 дает те же выводы: рост цен в одной из отраслей при неизменности цен в других отраслях замкнутой хозяйственной системы дает возможность увеличить прибыль и сумму средств на потребление в отрасли, повышающей цены за счет убытков, имеющих место в остальных отраслях.

Надо полагать, что одновременное пропорциональное повышение цен во всех звеньях замкнутой хозяйственной системы (во всех отраслях) не даст финансовых преимуществ какой-либо из отраслей. В табл. 6 приведены результаты моделирования одновременного повышения цен во всех четырех рассматриваемых отраслях. Они показывают, что при этом средства на потребление в каждой из отраслей остаются неизменными и равными нулю, а уровень рентабельности равномерно понижается.

Таблица 6

Сумма средств на потребление (А+Т +П) по отраслям (при одновременном росте цен во всех отраслях)

|

Все Цены |

Добывающие |

Обрабатывающие |

Энергетические |

Финишные |

Сумма А+Т+П |

||||

|

А+Т+П |

Рент,% |

А+Т+П |

Рент,% |

А+Т+П |

Рент,% |

А+Т+П |

Рент,% |

||

|

30 |

0 |

-3,846 |

0 |

-3,846 |

0 |

-3,846 |

0 |

-3,846 |

0 |

|

32 |

0 |

-3,614 |

0 |

-3,614 |

0 |

-3,614 |

0 |

-3,614 |

0 |

|

34 |

0 |

-3,409 |

0 |

-3,409 |

0 |

-3,409 |

0 |

-3,409 |

0 |

|

36 |

0 |

-3,226 |

0 |

-3,226 |

0 |

-3,226 |

0 |

-3,226 |

0 |

|

38 |

0 |

-3,061 |

0 |

-3,061 |

0 |

-3,061 |

0 |

-3,061 |

0 |

|

40 |

0 |

-2,913 |

0 |

-2,913 |

0 |

-2,913 |

0 |

-2,913 |

0 |

|

42 |

0 |

-2,778 |

0 |

-2,778 |

0 |

-2,778 |

0 |

-2,778 |

0 |

Окончание табл. 6

|

Все Цены |

Добывающие |

Обрабатывающие |

Энергетические |

Финишные |

Сумма |

||||

|

А+Т+П |

Рент,% |

А+Т+П |

Рент,% |

А+Т+П |

Цены |

А+Т+П |

Рент,% |

А+Т+П |

|

|

44 |

0 |

-2,655 |

0 |

-2,655 |

0 |

-2,655 |

0 |

-2,655 |

0 |

|

46 |

0 |

-2,542 |

0 |

-2,542 |

0 |

-2,542 |

0 |

-2,542 |

0 |

|

48 |

0 |

-2,439 |

0 |

-2,439 |

0 |

-2,439 |

0 |

-2,439 |

0 |

|

50 |

0 |

-2,344 |

0 |

-2,344 |

0 |

-2,344 |

0 |

-2,344 |

0 |

|

52 |

0 |

-2,256 |

0 |

-2,256 |

0 |

-2,256 |

0 |

-2,256 |

0 |

|

54 |

0 |

-2,174 |

0 |

-2,174 |

0 |

-2,174 |

0 |

-2,174 |

0 |

|

56 |

0 |

-2,098 |

0 |

-2,098 |

0 |

-2,098 |

0 |

-2,098 |

0 |

|

58 |

0 |

-2,027 |

0 |

-2,027 |

0 |

-2,027 |

0 |

-2,027 |

0 |

|

60 |

0 |

-1,961 |

0 |

-1,961 |

0 |

-1,961 |

0 |

-1,961 |

0 |

|

0 |

0 |

0 |

0 |

0 |

|||||

Ситуация, когда цены растут только в одной из отраслей, а в других остаются неизменными, слишком далека от реальности. На практике цены меняются в разных отраслях и меняются непропорционально. Преимущества могут получить только те отрасли, цены на продукцию которых растут более высокими темпами, чем в других отраслях.

Например, данные табл. 7 иллюстрируют, что при одновременном росте цен в двух (из четырех рассматриваемых) отраслей эти отрасли получают финансовые преимущества перед остальными: сумма средств на потребление и рентабельность в этих отраслях растет, а в остальных отраслях растут убытки.

Таблица 7

Сумма средств на потребление (А+Т +П) по отраслям в зависимости от одновременного роста цен в двух отраслях (добывающей и финишной)

|

Цены Д + К |

Добывающие |

Обрабатывающие |

Энергетические |

Финишные |

Сумма А+Т+П |

||||

|

А+Т+П |

Рент,% |

А+Т+П |

Рент,% |

А+Т+П |

Рент,% |

А+Т+П |

Рент,% |

||

|

30 |

0 |

-3,85 |

0 |

-3,85 |

0 |

-3,85 |

0 |

-3,85 |

0 |

|

32 |

1 500 |

0,95 |

-1 100 |

-7,12 |

-1 400 |

-7,98 |

1 000 |

-0,62 |

0 |

|

34 |

3 000 |

5,59 |

-2 200 |

-10,18 |

-2 800 |

-11,76 |

2 000 |

2,41 |

0 |

|

36 |

4 500 |

10,09 |

-3 300 |

-13,04 |

-4 200 |

-15,25 |

3 000 |

5,26 |

0 |

|

38 |

6 000 |

14,46 |

-4 400 |

-15,73 |

-5 600 |

-18,48 |

4 000 |

7,95 |

0 |

|

40 |

7 500 |

18,69 |

-5 500 |

-18,26 |

-7 000 |

-21,47 |

5 000 |

10,50 |

0 |

|

42 |

9 000 |

22,81 |

-6 600 |

-20,63 |

-8 400 |

-24,24 |

6 000 |

12,90 |

0 |

|

44 |

10 500 |

26,80 |

-7 700 |

-22,88 |

-9 800 |

-26,83 |

7 000 |

15,18 |

0 |

|

46 |

12 000 |

30,68 |

-8 800 |

-25,00 |

-11 200 |

-29,25 |

8 000 |

17,35 |

0 |

|

48 |

13 500 |

34,45 |

-9 900 |

-27,01 |

-12 600 |

-31,51 |

9 000 |

19,40 |

0 |

|

50 |

15 000 |

38,12 |

-11 000 |

-28,91 |

-14 000 |

-33,63 |

10 000 |

21,36 |

0 |

|

52 |

16 500 |

41,69 |

-12 100 |

-30,72 |

-15 400 |

-35,62 |

11 000 |

23,22 |

0 |

|

54 |

18 000 |

45,16 |

-13 200 |

-32,43 |

-16 800 |

-37,50 |

12 000 |

25,00 |

0 |

|

56 |

19 500 |

48,54 |

-14 300 |

-34,07 |

-18 200 |

-39,27 |

13 000 |

26,70 |

0 |

|

58 |

21 000 |

51,83 |

-15 400 |

-35,62 |

-19 600 |

-40,94 |

14 000 |

28,32 |

0 |

|

60 |

22 500 |

55,04 |

-16 500 |

-37,11 |

-21 000 |

-42,53 |

15 000 |

29,87 |

0 |

|

180 000 |

-132 000 |

-168 000 |

120 000 |

0 |

|||||

Все вышеизложенное дает вполне логичные объяснения полученным ранее довольно парадоксальным выводам об отрицательной рентабельности производственных звеньев и равенстве нулю средств на потребление в замкнутых хозяйственных системах. Они лежат в самой сути товарно-денежных отношений.

Каждое предприятие покупает необходимые ему ресурсы по тем ценам, которые устанавливает их производитель, продавец ресурсов (товаров). Эти цены образуют издержки производства у покупателя – входят в себестоимость производимой им продукции и определяют в свою очередь уровень цен в данной отрасли. Повышение цены в одной отрасли (например, в топливноэнергетической) волной прокатывается по ценам других отраслей. Меняется уровень цен во всех отраслях. Но взаимное влияние цен разных отраслей за счет механизма формирования себестоимости продукции таково, что они компенсируют друг друга, и та прибыль, которая могла бы быть получена в отрасли за счет выгодных цен, "съедается" повышением цен в других отраслях. В итоге, "игра цен" в отдельных отраслях в сумме по всей хозяйственной системе не влияют на ту сумму средств, которую население и предприятия могут направить на потребление, и заканчивается тем, что сумма этих средств, их денежное выражение, всегда равно нулю, т. е. денег на потребление (при любом уровне цен) нет.

Все мы наблюдаем, как в рыночных условиях идет постоянная борьба отраслей и предприятий за ценовые преимущества всеми возможными средствами. В целом же по хозяйственной системе происходит непрерывное накапливание долгов, которое когда-то заканчивается кризисом. Иными словами, в системе товарно-денежных отношений при любом уровне цен производители продукции остаются без средств (без денег) на потребление и вынуждены жить в долг, накапливая его до очередного кризиса.

Можно оценить, за какое время долги накапливаются в таком объеме, который можно считать кризисом. Что надо понимать под кризисом в терминах товарно-денежных отношений? Очевидно, это такая экономическая ситуация, когда сумма долгов всех элементов системы (в денежном выражении) станет равной сумме активов, которой система располагает (также в денежном выражении). Активами хозяйственной системы можно считать сумму материальных благ, которые могут выступать платежными средствами, т. е. которые можно обменять (за деньги) на другие материальные блага. К таким активам относятся непосредственно денежные накопления, а также запасы продукции, сырья, материалов, недвижимость, основные фонды, транспортные средства и другие объекты, которые имеют какую-то ценность и могут выступать предметами потребления. Так или иначе, сумму активов хозяйственной системы можно просчитать в денежном выражении.

Долги, которые накапливаются в хозяйственной системе за какой-то период (например, за год) можно оценить как объем потребленных за этот период товаров производственного назначения и товаров для населения (опять- таки в денежном выражении).

Если богатство общества, его активы (выполняющие роль платежных средств), выраженные в деньгах, поделим на среднегодовой объем потребления товаров промышленного и народного потребления, получим количество лет, за которое накапливаются долги, приводящие к кризисным явлениям.

В целом, результаты данной работы дают некоторые основания полагать, что товарно-денежные отношения, которые являются всеобъемлющими в современной экономике, не обеспечивают объективной оценки состояния материального производства и разумности распределения материальных благ. Если анализировать общественное производство, используя только денежную оценку, то получится, что как бы оно ни работало, общая сумма прибыли отрицательна, а сумма средств на потребление всегда равна нулю. Так ли это на самом деле (т. е. с точки зрения удовлетворения потребностей общества в материальных благах), сказать нельзя, основываясь только на денежных расчетах и связанных с ними оценках.

Список литературы Парадоксы товарно-денежных отношений в замкнутых хозяйственных системах

- Волкова В. Н. Из истории теории систем и системного анализа http://tsisa.ru/history/>/СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. 260 с.

- Лэсдон Л.С. Оптимизация больших систем. М.: Наука, 1975. 432 с.

- Уемов А.И. Системный подход и общая теория систем. М.:Мысль, 1978. 272 с.