Параметры адаптивности образцов чеснока озимого в зависимости от зоны исследования

Автор: Жаркова С.В.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Сельскохозяйственные науки

Статья в выпуске: 2-1 (29), 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты исследования образцов чеснока озимого в двух экологически различных зонах: Алтайский край и Республика Казахстан. Определение параметров адаптивности генотипов, реакция генотипов на среду испытания, позволяет выявить перспективные, высокоадаптивные образцы, что очень важно для дальнейшей селекционной работы. Были выделены образцы с высокой стабильностью, высоким уровнем селекционной степени генотипа. Определены образцы по отзывчивости к условиям возделывания.

Чеснок озимый, образец, генотип, адаптивность, стабильность, продуктивность

Короткий адрес: https://sciup.org/170185951

IDR: 170185951 | DOI: 10.24411/2500-1000-2019-10532

Текст научной статьи Параметры адаптивности образцов чеснока озимого в зависимости от зоны исследования

Такое разнообразное применение чеснока ставит перед учёными – селекционерами большие задачи. Главная из них – создание сортов адаптированных к условиям зоны возделывания и показывающих стабильные показатели по признакам продуктивности. По данным ряда авторов, параметры продуктивности культуры зависят не только от генетики сорта, но и от экологических факторов, поэтому для более точного их выявления у исследуемых образцов, необходимо проводить испытания в экологических зонах предполагаемого их возделывания [1-3].

Цель нашего исследования – определить параметры адаптивности образцов чеснока озимого разного географического происхождения.

Материал, методы и условия проведения исследований. Исследования проводили в 2006-2007 гг. в лаборатории селекции луковых культур ФГБНУ ЗападноСибирская ООС – филиал ФГБНУ ФНЦО (Барнаул, Алтайский край) и Казахском

НИИКОХ (Республика Казахстан). Материалом исследований служили 11 образцов чеснока озимого различного географического происхождения (МСХА им. Тимирязева, СибНИИРС, местные формы (Алтайский край, Новосибирская, Кемеровская, Томская области)). Для определения параметров стабильности и адаптивности признаков изучаемых генотипов использовали методику А.В. Кильчевского и Л.В. Хотылевой [4]. По этой методике вычисляли и анализировали параметры генотипа: Хi – среднее значение признака, ОАСi - общая адаптивная способность и САСi – специфическая адаптивная способность, Sgi – относительная стабильность генотипа, bi - коэффициент регрессии, показывающий реакцию растения на среду, СЦГi – селекционная ценность генотипа.

Климат Алтайского края характеризуется жарким, но коротким летом, холодной, малоснежной зимой с сильными ветрами и метелями. Преобладающими почвами являются обыкновенные среднемощные среднесуглинистые и слабо выщелоченные черноземы. Климат Казахстана резко континентальный. Среднегодовая температура воздуха на севере равниннонизкогорной части составляет 0,40С. В северной части республики, где среднесуточная температура превышает +10°С, вегетационный период длится 130-135 суток.

Результаты исследований . ходного материала и позволили диффе-

Результаты испытания одиннадцати ге- ренцировать их по параметрам адаптивно- нотипов чеснока озимого в двух экологи- сти (таблица).

ческих зонах показали разнообразие ис-

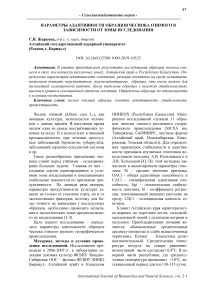

Таблица 1. Параметры адаптивности чеснока озимого по товарной урожайности, Бар- наул, Казахстан, 2006-2007 годы

|

Образец |

Xi, т/га |

OACi |

CACi |

Sgi |

bi |

CЦГi |

|

К 60,st |

9,48 |

-2,06 |

23,63 |

51,30 |

1,06 |

2,89 |

|

К 5 |

13,33 |

1,79 |

26,78 |

38,84 |

1,14 |

6,32 |

|

К 35 |

15,03 |

3,49 |

34,73 |

39,22 |

1,40 |

7,04 |

|

К 3 |

13,50 |

1,97 |

13,39 |

27,11 |

0,88 |

8,54 |

|

К 56 |

8,90 |

-2,63 |

4,92 |

24,92 |

0,47 |

5,90 |

|

К 57 |

10,80 |

-0,73 |

39,55 |

58,23 |

1,53 |

2,28 |

|

К 26 |

9,90 |

-1,63 |

5,36 |

23,39 |

0,59 |

6,76 |

|

К 33 |

13,05 |

1,52 |

21,19 |

35,27 |

1,05 |

6,82 |

|

К 10 |

12,75 |

1,22 |

38,98 |

48,97 |

1,52 |

4,29 |

|

К 31 |

11,08 |

-0,46 |

14,87 |

34,82 |

0,88 |

5,85 |

|

К 70 |

9,08 |

-2,46 |

4,76 |

24,05 |

0,48 |

6,12 |

Полученные расчёты выявили образцы, которые по параметру Xi – средний показатель урожайности в двух зонах за три года, сформировали урожайность превышающую стандарт К 60 (9,48 т/га) на 40,6% (К 5), 42,4% (К 3) и образец К 35, который показал максимальную урожайность в опыте – 15,3 т/га. Из этих трёх образцов только один – К 3, по показателю параметра стабильности генотипа (Sgi=27,11) следует выделить как стабильный, относительно изучаемых генотипов. Этот образец выделяется по средними значениям OACi и CACi и по селекционной ценности генотипа (CЦГi), у него максимальный показатель – 8,54, такой генотип показывает стабильную урожайность в любой зоне возделывания. Коэффициент регрессии образца К 3, ниже единицы (bi = 0,88), что говорит о низкой требовательности к условиям произрастания. Образец может быть использован в качестве источника при селекции на адаптивность по признаку урожайность.

Высокую селекционную ценность генотипа (CЦГi = 7,04) и максимальный показатель урожайности (15,03 т/га) имеет образец К 35. Он также может быть использован в селекции на адаптивность. По его реакции на условия возделывания и уровня коэффициента регрессии bi = 1,40, об- разец имеет свойства образцов интенсивного типа развития, но учитывая его высокую продуктивность в меняющихся условиях среды это скорее образец универсального типа развития. Образцы с таким уровнем регрессии и высокой продуктивностью обладают способностью резко повышать урожайность в годы с благоприятными условиями, а в годы с неблагоприятными условиями они могут формировать высокий уровень урожайности, но уже частично за счёт своего высокого биологического потенциала. Образцы такого типа развития можно использовать в селекции в качестве источника высокого потенциала продуктивности, но они нуждаются в повышении экологической устойчивости.

Лучшая общая адаптивная способность (OACi) - 3,49; 1,97; 1,79 у образцов, показавших и высокий уровень продуктивности ( соответственно это К 35, К 3, К 5). Они имеют и высокий уровень значения по параметру CЦГi. Такие образцы обладают ценным для селекции и производства свойством генотипа - высокая продуктивность в меняющихся условиях среды.

Высокая специфическая адаптивная способность и отзывчивость на среду отмечена у образцов К 10 (CACi=38,98%; bi = 1,52) и К 57 (CACi=39,55; bi = 1,53). Их отличают самые высокие значения параметра Sgi, что показывает их нестабильность и bi > 1: К 57 (bi = 1,53), К 10 (bi = 1,52). Это образцы с интенсивным типом развития, но минимальной селекционной ценностью генотипов.

Заключение . По полученным параметрам адаптивности и стабильности лучшим образцом в испытании оказался К 35, образец универсального типа. Параметры адаптивности: OACi, CЦГi по признаку «товарная урожайность» у образца К 35

дуемых генотипов.. Это связано с высоким потенциалом продуктивности данного образца. Несмотря на высокую отзывчивость на улучшение условий выращивания (bi = 1,40) и высокое значение CACi, стабильность образца высокая. В 2008 году образец К 35 был передан в Государственное сортоиспытание, которое успешно прошёл, был районирован и внесён в Государственный реестр селекционных достижений допущенных к использованию как сорт чеснока озимого Сиреневый туман.

превышают показатели остальных иссле-

Список литературы Параметры адаптивности образцов чеснока озимого в зависимости от зоны исследования

- Жаркова С.В., Сирота С.М., Велижанов Н.М. Изменчивость признаков сортообразцов чеснока озимого в условиях лесостепи Приобья Алтайского края // Овощи России. - 2018. - №5. - С. 29-32. DOI: 10.18619/2072-9146-2018-5-29-32

- Жаркова С.В., Добруцкая Е.Г., Сирота С.М., Бакулина В.А. Широкое эколого-географическое испытание как средство определения информативности среды для оценки адаптивности лука репчатого // Вестник Алтайского государственного университета. - 2009. - №11. - С. 8-11.

- Жаркова С.В. Определение корреляции количественных признаков чеснока озимого, влияющих на его продуктивность в условиях Алтайского края // Вестник Алтайского государственного университета. - 2014. - №9(119). - С. 30-35.

- Кильчевский А.В., Хотылева Л.В. Метод оценки адаптивной способности и стабильности генотипов и дифференцирующей способности среды. Сообщение 1 // Генетика. - 1985. - № 9. - Т. XXI. - С. 1481-1489.