Параметры электрической прочности воздуха в поверхностной антенне при излучении сверхвысокочастотного импульса с трапецеидальной огибающей

Автор: Волков А.А.

Журнал: Физика волновых процессов и радиотехнические системы @journal-pwp

Статья в выпуске: 3 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

На основе критерия пробоя и уравнения непрерывности электронов в воздухе автором определены амплитудные и энергетические параметры электрической прочности воздуха в поверхностной антенне мощного сверхвысокочастотного релятивистского генератора при излучении импульсов с трапецеидальной огибающей. В качестве граничных случаев трапецеидальной огибающей рассматривались треугольная и прямоугольная огибающие. Установлена зависимость параметров электрической прочности от формы огибающей. Проведен расчет зависимостей пробойного поля и предельно допустимой энергии в плоской апертуре от длительности импульса в диапазоне реализуемых длительностей мощных релятивистских сверхвысокочастотных генераторов. При одинаковой длительности наибольшее пробойное поле выявлено у импульса с треугольной огибающей, а наименьшее - у импульса с прямоугольной огибающей. При этом импульс с треугольной огибающей имеет наименьшую предельно допустимую энергию, а прямоугольный - наибольшую. Определены закономерности, связывающие предельно допустимую энергию и пробойное поле для рассматриваемых импульсов. При одинаковой предельно допустимой пиковой амплитуде наибольшую энергию имеет импульс с треугольной огибающей, а наименьшую - импульс с прямоугольной огибающей.

Пробой воздуха, электрическая прочность, поверхностная антенна, электромагнитное поле, сверхвысокочастотный генератор, трапецеидальная огибающая

Короткий адрес: https://sciup.org/140256320

IDR: 140256320 | УДК: 621.396.67 | DOI: 10.18469/1810-3189.2020.23.3.62-67

Текст научной статьи Параметры электрической прочности воздуха в поверхностной антенне при излучении сверхвысокочастотного импульса с трапецеидальной огибающей

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам излучения мощных импульсных электромагнитных полей (ЭМП), что обусловлено необходимостью решения ряда задач прикладного характера, к которым, в частности, относится задача электромагнитного поражения радиоэлектронной аппаратуры. Решение указанной задачи возможно при использовании генераторов ЭМП достаточно высокой мощности [1]. На данный момент наибольшие уровни мощности получены в сверхвысокочастотном (СВЧ) диапазоне от вакуумных релятивистских генераторов – виркато-ров, черенковских генераторов и релятивистских магнетронов [2]. В классе данных приборов освоен диапазон мощностей в единицы ГВт, а некоторые образцы превосходят уровень 10 ГВт [3; 4].

Вывод электромагнитной энергии релятивистского СВЧ-генератора в атмосферу осуществляется, как правило, через поверхностную антенну [5], в раскрыве которой находится диэлектрическая перегородка, разделяющая вакуумные тракты прибора (рабочую камеру) и окружающее воздушное пространство. При излучении ЭМП большой мощности вблизи перегородки со стороны атмосферы может возникнуть безэлектродный СВЧ-пробой

воздуха, что приведет к существенному снижению эффективности излучения. Поэтому при задании требований к параметрам излучения мощных релятивистских СВЧ-генераторов возникает необходимость в оценках их предельно допустимых значений, обусловленных пробоем воздуха в антенне.

Для прогнозирования параметров электрической прочности газов широко используется теория [6; 7], основанная на модели СВЧ-импульса с прямоугольной огибающей. Данная модель подходит для описания импульсов, фронт и срез огибающей которых существенно короче плоской части, а также времени развития пробоя, что на практике встречается достаточно часто. Однако на практике встречаются случаи, когда указанное условие не выполняется. Плоская часть может быть сопоставимой по длительности с фронтом и срезом [8] или вообще отсутствовать [9; 10]. В этих случаях необходимо учитывать структуры фронта и среза, которые в первом приближении можно представить линейными функциями. При этом огибающая импульса СВЧ-генератора будет иметь форму трапеции [11].

Цель статьи – оценка амплитудных и энергетических параметров электрической прочности воздуха в поверхностной антенне мощного СВЧ-

LM^^e © Волков А.А., 2020

генератора при излучении импульсов с трапецеидальной огибающей.

1. Оценка пробойного поля

Временная зависимость амплитуды СВЧ-импульса E m ( t ) с трапецеидальной огибающей может быть представлена в виде

Г E™ f

v i =v a

4 ECT Пр ,

где в ® 5,3.

В соответствии с (4) частота ионизации, как и

амплитуда поля, зависит от времени, а решение уравнения (3) будет иметь вид

|

E m ( t ) = |

, к ф т |

0 < t < к ф Т , |

(1) |

|

E max |

1, t -( 1 - к с )т 1 1 - к с т , |

к ф т ^ t < ( 1 - к с ) т ( 1 - к с ) т< t <т , |

|

n

Г

( t ) = n 0 exp v a

где n 0 = n ( 0 ) -

f Г Г E m M T

J E„„

4 A

-

d ^

плотность свободных электронов

до начала воздействия импульса.

Плотность электронов по окончании импульса (1), согласно (5), равна

где E max — пиковая амплитуда; т - длительность импульса; к ф = Т ф /т , к с = т /т - безразмерные неотрицательные параметры формы огибающей; Т ф , т с - длительности фронта и среза огибающей. Частными предельными случаями трапецеидальной огибающей в представлении (1) являются прямоугольная (при к ф = кс = 0) и треугольная (при к ф = 1 - к с) огибающие. Сумма к ф + кс может принимать значения от нуля до единицы.

Ниже будет считаться, что функция (1) меняется медленно по сравнению с несущим СВЧ-колебанием.

Принятый в настоящее время подход к определению параметров электрической прочности газов основан на критерии пробоя [6; 7]

n ( t ) = n кр >(2) где n ( t ) - плотность электронов в воздухе; n к р -критическое значение плотности электронов. Плотность электронов определяется уравнением непрерывности, которое в случае воздействия на воздух СВЧ ЭМП в нормальных атмосферных условиях имеет вид [12]:

dn = (v;-va) n, (3) dt ia где vi - частота ионизации; va - частота прилипания.

Плотность электронов связана с напряженностью электрического поля через частоту ионизации. При превышении амплитуды поля статического пробойного уровня Е ст П р до 3^4 раз хорошее согласие теории и эксперимента дает аппроксимация [13]:

n (т) =

= n 0 exp

v a т

Гг^ f max

^ E ст пр ,

Вычисление пробойного поля (предельно допустимой пиковой амплитуды) на основании критерия (2) с учетом (6) дает

E = E max пр ст пр

1 +— v a т

n

In n0

¥

1 —в + к

в+1( ф c)

.

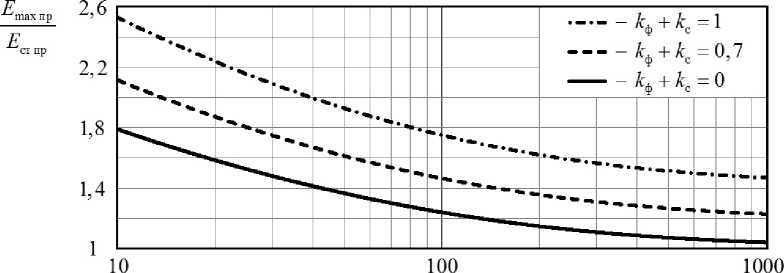

Из (7) видно, что пробойное поле зависит от параметров к ф и к с, т. е. от формы импульса. На рис. 1 показаны графики зависимостей пробойного поля от длительности импульса при различных значениях суммы параметров к ф и к c . При построении графиков использовались исходные данные, соответствующие нормальным атмосферным условиям [7]: v a = 10 8 с-1, n 0 = 10 3 см-3, n к р = 1012 см-3. Границы диапазона длительностей импульсов, в котором проводился расчет, включают реализуемые значения длительностей импульсов мощных релятивистских СВЧ-генераторов.

Из графиков на рис. 1 видно, что при одинаковых длительностях наименьшая электрическая прочность воздуха соответствует импульсу с прямоугольной огибающей, а наибольшая – импульсу с треугольной огибающей. Соотношение длительностей фронта и среза огибающей треугольной формы может быть произвольным. Пробойные поля указанных импульсов отличаются примерно в 1,42 раза. Верхняя и нижняя кривые на рис. 1 определяют границы области, в которой находят-

Рис. 1. Зависимости пробойного поля от длительности импульса

Fig. 1. Dependences of the breakdown field on the pulse duration

ся пробойные поля импульсов с трапецеидальной огибающей при 0 < к ф + k c < 1.

2. Оценка предельно допустимой энергии импульса

Под предельно допустимой энергией импульса в статье понимается энергия импульса с предельно допустимой пиковой амплитудой. При оценке этой величины будет считаться, что излучающая антенна СВЧ-генератора представляет собой плоскую апертуру, возбуждаемую синхронно, а вектора напряженностей электрического и магнитного полей лежат в плоскости апертуры. В таких допущениях пространственно-временное распределение напряженности электрического поля по апертуре будет иметь вид

E S ( r , t ) = E ( t ) f ( r ) - (8)

где E ( t ) = E m ( t ) cos ( to t + ф ) - временная зависимость напряженности электрического поля; to и Ф - круговая частота и начальная фаза несущего СВЧ-колебания; f ( r ) - безразмерная функция, описывающая пространственное распределение возбуждающего поля по апертуре; r - радиус-вектор точки на излучающей поверхности.

Мгновенная мощность ЭМП в апертуре равна a E 2 (t) S

^ . ( t ) = у f E S ( r , t ) dS = (9)

Z 0 Z 0

где S - площадь апертуры; Z0 = 120л (Ом) - волновое сопротивление свободного пространства; a - коэффициент формы пространственного распределения поля по апертуре a = 1 f f 2 (r) dS. (10)

Энергия импульса СВЧ ЭМП определяется выражением

т

^ = f ^ мгн ( t ) dt . (11)

Вычисление энергии СВЧ-импульса с медленно меняющейся амплитудой (1) приводит к формуле

Подстановка (7) в (12) позволяет найти предельно допустимую энергию СВЧ-импульса с трапецеидальной огибающей

W пр

^ SE^ ( 1 - 2 ( к

2 Z 0 ( 3 ( ф

X

1 n кр

---In--— v a т n0

) р

1 —— к + k J р+1( ф c )

V 7

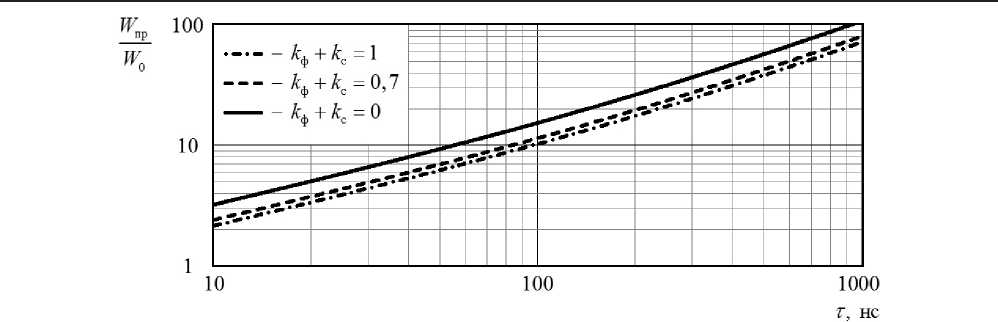

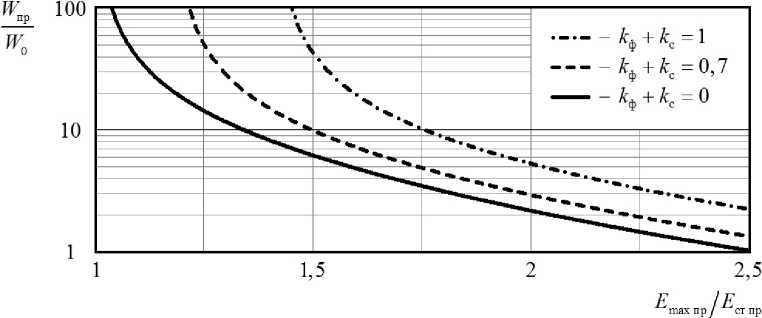

На рис. 2 показаны графики нормированных зависимостей предельно допустимой энергии от длительности импульса, построенные по формуле (13), в диапазоне реализуемых значений длительностей импульсов мощных релятивистских СВЧ-генераторов. Нормировка проводилась к величине W o =a SE^ п р /( 2 v a Z 0 ) , имеющей размерность энергии.

Из графиков на рис. 2 видно, что при одинаковых длительностях наименьшая предельно допустимая энергия соответствует импульсу с треугольной огибающей, а наибольшая – импульсу с прямоугольной огибающей. Предельно допустимые энергии импульсов с трапецеидальной огибающей при 0 < к ф + к c < 1 находятся в коридоре между нижней и верхней кривыми на рис. 2.

Практический интерес может представлять зависимость предельно допустимой энергии от про-

Рис. 2. Зависимости предельно допустимой энергии от длительности импульса

Fig. 2. Dependences of the maximum permissible energy on the pulse duration

Рис. 3. Зависимости предельно допустимой энергии от пробойного поля

Fig. 3. Dependences of the maximum permissible energy on the breakdown field

бойного поля. Из (13) с учетом (7) следует, что эта зависимость имеет вид

- = - 0

I I max пр ч ECT пр ?

Ге f max пр

4 E CT пр ,

.

- 1

На рис. 3 показаны графики нормированных зависимостей предельно допустимой энергии импульса от пробойного поля, построенные по формуле (14). Диапазоны изменения энергии и напряженности поля соответствуют диапазону реализуемых значений длительностей импульсов мощных релятивистских СВЧ-генераторов.

Из графиков на рис. 3 видно, что при одинаковых предельно допустимых пиковых амплитудах наибольшей энергией обладает импульс с треугольной огибающей, а наименьшей – импульс с прямоугольной огибающей.

Заключение

Таким образом, импульсы излучения мощных релятивистских СВЧ-генераторов в ряде случа- ев имеют огибающую трапецеидальной формы, частными случаями которой являются треугольная и прямоугольная огибающие. Для указанных импульсов на основе критерия пробоя газов получены выражения для оценки пробойного поля и предельно допустимой энергии в поверхностной антенне. Установлена зависимость пробойного поля и предельно допустимой энергии от формы огибающей. Соотношение длительностей фронта и среза огибающей треугольной формы не влияет на параметры электрической прочности. Проведен расчет зависимостей пробойного поля и предельно допустимой энергии в плоской апертуре от длительности импульса в нормальных атмосферных условиях. Диапазон длительностей, в котором проводился расчет, включал типовые реализуемые значения длительностей импульсов мощных релятивистских СВЧ-генераторов. В результате установлено, при одинаковой длительности наибольшее пробойное поле показал импульс с треугольной огибающей, а наименьшее – импульс с прямоугольной огибающей. При этом импульс с треугольной огибающей имеет наименьшую предельно допустимую энергию, а прямоугольный – наибольшую. В указанных границах находятся значения соответствующих параметров электрической прочности импульсов с трапецеидальной огибающей. Определены закономерности, связывающие предельно допустимую энергию и пробойное поле для рассматриваемых импульсов. При одинаковых пробойных полях наибольшую предельно допустимую энергию имеет импульс с треугольной огибающей, а наименьшую – импульс с прямоугольной огибающей. Полученные результаты могут быть использованы при обосновании требований к параметрам излучения мощных СВЧ-генераторов.

Список литературы Параметры электрической прочности воздуха в поверхностной антенне при излучении сверхвысокочастотного импульса с трапецеидальной огибающей

- Панов В.В., Саркисьян А.П. Некоторые аспекты проблемы создания СВЧ-средств функционального поражения // Зарубежная радиоэлектроника. 1993. № 10, 11, 12. C. 3–10.

- Диденко А.Н. СВЧ-энергетика: теория и практика. М.: Наука, 2003. 446 с.

- Взаимодействие электронного потока и электромагнитного поля в многоволновом черенковском генераторе с мощностью 1010 ватт / С.П. Бугаев [и др.] // Радиотехника и электроника. 1987. Т. 32, № 7. С. 1488–1498.

- Preliminary results from a reflex diode experiment aurora intense pulsed relativistic electron beam generator / A. Bromborsky [et al.] // Abstracts of the 1987 IEEE International Conference on Plasma Science. Arlington, VA. 1987. P. 39.

- Айзенберг Г.З. Антенны ультракоротких волн. М.: Государственное издательство литературы по вопросам связи и радио, 1957. 699 с.

- Мак-Доналд А. Сверхвысокочастотный пробой в газах. М.: Мир. 1969. 212 с.

- Зарин А.С., Кузовников А.А., Шибков В.М. Свободно локализованный СВЧ-разряд в воздухе. М.: Нефть и газ, 1996. 204 с.

- Генерация мощного СВЧ-излучения в триодной системе сильноточным пучком микросекундной длительности / А.Н. Диденко [и др.] // Письма в журнал технической физики. 1983. Т. 9, № 24. С. 1510–1513.

- Жерлицин А.Г., Мельников Г.В. Исследование эффективности генерации СВЧ-излучения в виркаторе типа триод с виртуальным катодом // Известия томского политехнического университета. Технические науки. 2003. Т. 306, № 1. С. 105–110.

- Superradiant Ka-band Cherenkov oscillator with 2-GW peak power / V.V. Rostov [et al.] // Physics of Plasmas. 2016. Vol. 23, No. 9. P. 093103. https://doi.org/10.1063/1.4962189.

- Gould L., Roberts L.W. Breakdown of air at microwave frequencies // Journal of Applied Physics. 1956. Vol. 27, No 10. P. 1162–1170. DOI: https://doi.org/10.1063/1.1722222.

- Пробой воздуха в нарастающем СВЧ-поле / В.С. Барашенков [и др.] // Журнал технической физики. 2000. Т. 70, № 10. С. 34–39. URL: http://journals.ioffe.ru/articles/37570. 13. Гуревич А.В. Ионизация нижней ионосферы под действием мощных радиоимпульсов // Геомагнетизм и аэрономия. 1979. Т. 19, № 4. С. 633–640.