Паритетное сотрудничество в инновационном развитии аграрного сектора Республики Крым

Автор: Майданевич Петр Николаевич

Журнал: Региональная экономика. Юг России @re-volsu

Рубрика: Агропромышленный и природохозяйственный комплексы Юга России: проблемы и перспективы развития

Статья в выпуске: 3 т.7, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье раскрыты сущность и роль инноваций в развитии общества, изучены этапы и направления научных исследований инновационного развития экономики, показана значимость инновационной экономики на различных уровнях управления. Исходя из приоритетности развития экономически и социально значимых бюджетообразующих отраслей государства рассмотрены перспективы инновационной деятельности в регионально-отраслевом аспекте. Определено, что инновационность аграрного бизнеса продиктована не только общими тенденциями научно-технического прогресса экономики, а необходимостью обеспечения растущих потребностей населения в продовольствии. Целью проведенного исследования явилась разработка и теоретико-методическое обоснование формирования территории инновационного развития в аграрном секторе Республики Крым. Дана оценка социально-экономических показателей функционирования аграрного сектора Республики Крым, выявлены проблемные вопросы деятельности его субъектов, определены основные направления их решения в рамках создания инновационно-эффективной территории на принципах паритетного сотрудничества. В данном контексте инновационная территория понимается как открытая система, действующая в особом поле внешней среды, обусловленной определенными факторами, которые являются частью социально-экономической и национальной инновационных систем. Отличительной особенностью системы должна стать координация целостности действий всех субъектов, в результате которой будут достигнуты положительные итоги хозяйствования на региональном уровне. Результативность функционирования инновационной территории предлагается определять по совокупности показателей качественного формирования инновационной инфраструктуры: информационных, организационных, маркетинговых, образовательных и других учреждений, которые обеспечивают практическую реализацию и коммерциализацию инновационных продуктов. Концептуальной основой государственного регулирования в этом направлении должно стать государственно-частное партнерство в форме создания специализированных финансовых институтов и обеспечения их взаимодействия с научными и производственными учреждениями.

Инновации, инновационная экономика, инновационное развитие, инновационные территории, сельские территории, аграрный сектор экономики, сельское хозяйство, республика крым, регионально-отраслевой уровень, стратегия, механизмы

Короткий адрес: https://sciup.org/149131345

IDR: 149131345 | УДК: 338.43.378 | DOI: 10.15688/re.volsu.2019.3.19

Текст научной статьи Паритетное сотрудничество в инновационном развитии аграрного сектора Республики Крым

DOI:

Цитирование. Майданевич П. Н., 2019. Паритетное сотрудничество в инновационном развитии аграрного сектора Республики Крым // Региональная экономика. Юг России. Т. 7, № 3. С. 187–196. DOI:

Постановка проблемы

Развитие любого сектора экономики, в том числе и аграрного, может носить различный характер, исходя из преобладающей роли основного ресурса, лежащего в основе производственно-хозяйственных отношений. Большинство стран, регионов и отраслей, обладающих национальным богатством в виде природных ресурсов, избрали сырьевой путь развития, являющийся достаточно эффективным в период доиндуст-риальной экономики. Однако исчерпаемость и невозобновляемость большинства полезных ископаемых, их экономическая ограниченность, рост населения, ухудшение экологической обстановки, обострение конкурентной борьбы на отраслевых рынках и другие глобальные проблемы привели к необходимости перехода отдельных стран и регионов с преимущественно сырьевого на инновационный путь развития.

В основе инновационной экономики лежит не сырьевой, а интеллектуальный, человеческий ресурс, благодаря которому более эффективно и интенсивно используется природно-ресурсный потенциал любой экономической системы. Основы инновационного развития экономики были заложены еще в начале ХХ в. Й.А. Шумпете- ром, который под инновацией подразумевал изменение с целью внедрения и использования новых видов потребительских товаров, новых производственных транспортных средств, рынков и форм организации в промышленности [Шумпетер, 1982].

Идеи Й.А. Шумпетера нашли отражение и продолжение в работах российского экономиста Н.Д. Кондратьева. В рамках своей теории больших циклов и модели циклов конъюнктуры ученый утверждал, что переход к новому циклу обоснован техническим прогрессом, со значительными изменениями в экономической жизни общества, а главная роль в этих изменениях принадлежит научно-техническим новациям [Кондратьев, 1993].

Стремительный рост научно-технических открытий, социализация и интеллектуализация экономики, увеличение потребностей населения приводят к необходимости закрепления стратегии инновационного развития на уровне государственного и регионального управления. Подтверждением этому является формирование инновационной политики России, определенной Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной распоряжением Правительства РФ от 08 декабря 2011 г.

№ 2227-р. Как отмечено в Стратегии, «единственно возможным способом достижения целей долгосрочного развития Российской Федерации является переход экономики на инновационную социально ориентированную модель развития» [Стратегия инновационного развития ... , 2011].

Обзор литературы и методы

Практическая актуальность вопросов инновационного развития экономики находит отражение в многочисленных научно-теоретических исследованиях понятийного аппарата, организационно-экономического механизма и эффективности инноваций в различных аспектах. Значительный вклад в теорию и методику формирования экономической инновационной системы внесли такие отечественные и зарубежные ученые, как Н.М. Авсянников, Т.К. Блохина, О.Н. Быков и Т.К. Ермолаева, Е.И. Пискун, В.П. Соловьев, Р.А. Фатхутдинов и др.

В академических трудах Р.А. Фатхутдино-ва и Н.М. Авсянникова изложены общие принципы и подходы к осуществлению инновационной деятельности, приведена методика оценки эффективности инновационного процесса на различных уровнях управления [Фатхутдинов, 2010; Авсян-ников, 2011]. В более узких исследованиях объектом выступают экономика и управление инновационной организацией [Блохина, Быков, Ермолаева, 2014], системность и синергизм как элементы инновационной деятельности в конкурентной экономике [Соловьев, 2006].

Отдельного внимания заслуживает работа доктора экономических наук Е.И. Пискун, в которой автор формулирует собственный подход к теоретической интерпретации понятия «развитие системы» в контексте инновационного развития производственно-экономических систем [Пискун, 2016].

Вместе с тем проблема инновационного развития экономики является настолько сложной, многогранной и сравнительно новой, что многие ее аспекты еще не изучены в полной мере. В частности, теоретико-методического обоснования требуют разработки механизмов инновационного развития отдельных отраслей экономики, влияния отраслевых инноваций на экономическое развитие регионов, роли человеческого капитала в формировании экономики знаний и т. д. В этом направлении в части аграрного сектора экономики проводят исследования как отечественные, так и зарубежные авторы. Их работы не только актуализируют вопросы инновационного развития аграрного сектора на региональном уровне, но и задают вектор дальнейших научных исследований в этом направлении.

Так, П.В. Гончаров проводит ретроспективный анализ развития инновационной деятельности аграрных предприятий [Гончаров, 2016], А.В. Голубев дает научное обоснование стратегических направлений инновационного развития агропромышленного комплекса в рамках нормативно-правового поля Российской Федерации [Голубев, 2012], А.Г. Кирьяков представляет результаты комплексного исследования теоретических, методологических и практических аспектов развития инновационной деятельности в сельском хозяйстве [Кирьяков, 2010].

По мнению А.А. Белостоцкого, инновационное развитие предприятий АПК выступает одним из важнейших факторов конкурентоспособности не только аграрного сектора, но и национальной экономики в целом, позволяя добиться более высоких финансовых результатов [Бе-лостоцкий, 2017]. Близкие по содержанию результаты получены и Н.Р. Полуэктовой, предлагающей использовать для оценки эффективности инноваций в аграрном производстве метод анализа оболочек данных (DEA-анализ). Приведенные в работе результаты применения данного подхода позволяют судить о его перспективности, особенно в случае пополнения базы статистических данных о затратах и результатах инновационной деятельности по отраслям, регионам и отдельным предприятиям [Полуэктова, 2018].

Особый интерес в контексте исследуемой проблемы представляют исследования с региональным охватом инновационных систем аграрного сектора. Причем важны не только общие для всех регионов вопросы инновационной деятельности в АПК [Расумов, 2018; Сычева и др., 2016], но и специфические проблемы территорий с особыми условиями проживания. Например, в работе В.А. Иванова и Е.В. Ивановой выявлены причины невостребованности новшеств сельским хозяйством, рассмотрены место и роль системы сельскохозяйственного консультирования в освоении и трансферте инноваций в аграрный сектор, предложены формы взаимодействия службы аграрного консультирования с научными и образовательными учреждениями [Иванов, Иванова, 2017].

Помимо отечественного опыта, в ходе проведения данного исследования были изучены и зарубежные наработки по формированию и оптимизации инновационных систем аграрного сектора. К таким работам относятся статьи Е.А. Деруновой и И.Н. Филатовой, рассматривающих различные направления стимулирования инновационного развития агропромышленного комплекса [Дерунова, Филатова, 2018], М.В. Зубец, П.Т. Саблук и С.О. Тивончук, предлагающих ин-новационно-опережающую модель качественно нового развития АПК [Зубец, Саблук, Тивончук, 2008] и зарубежных авторов, изучающих возможности современных инноваций и технологий для аграрного сектора экономики различных стран [Bouchon, Rawat, 2016; Knapik, 2018; Maté-Sánchez-Val, Harris, 2018] .

Как видно из обзора литературных источников, тема инновационного развития агропромышленного комплекса является сегодня достаточно широко и глубоко изучаемой. В то же время нерешенным остается целый спектр вопросов теоретико-методического характера, связанных со взаимодействием различных структур в процессе инновационного паритетного сотрудничества.

Целью проведенного исследования явилась разработка и теоретико-методическое обоснование формирования территории инновационного развития в аграрном секторе Республики Крым.

Решение поставленной цели было достигнуто с помощью таких методов исследования, как: анализ и синтез, дедукция и индукция, восхождение от абстрактного к конкретному – при обобщении и сравнении различных точек зрения отечественных и зарубежных ученых на проблематику инновационного развития аграрного сектора на регионально-отраслевом уровне. В ходе проведения мониторинга функционирования АПК Республики Крым и особенностей формирования сельских территорий инновационного типа применялись графический, структурный, расчетноконструктивный и экономико-математический методы исследования.

Резул ьтаты

Важным стратегическим резервом стабилизации экономики страны, отдельных ее регионов и отраслей в современных условиях становится формирование инновационной системы и перевод производственно-экономических отношений на путь инновационного развития. В данном процессе могут участвовать как все отрасли экономики, так и ее отдельные составляющие, однако в большинстве случаев приоритет отда- ется наиболее экономически и социально значимым, бюджетообразующим отраслям.

Аграрный сектор экономики в ряду таких отраслей занимает особое место, обусловленное необходимостью обеспечения жизнеспособности населения и продовольственной безопасности государства. То есть инновационный путь развития сельскохозяйственного производства продиктован не только и не столько его экономической эффективностью, сколько растущими (количественно и качественно) потребностями населения.

Сельское хозяйство Республики Крым обладает перечисленными свойствами в полной мере. Это и бюджетообразующая отрасль экономики региона, и фактор обеспечения его продовольственной и экономической безопасности в условиях «островной экономики» санкционного периода, и условие сохранения рекреационного потенциала полуострова. Удельный вес продукции аграрного сектора в составе валового продукта Республики Крым в 2018 г. составил 22,4 %, при этом отрасль обеспечивает 2,3 млн населения и около 6 млн туристов высококачественными продуктами питания. Кроме того, в сельской местности Крыма проживает практически половина жителей полуострова (938 943 человека), из которых 518 297 человек, или 55,2 % находятся в трудоспособном возрасте [Официальный сайт Управления ФСГС ... , 2019].

Несмотря на всю важность развития аграрного производства и сельских территорий для экономики республики, показатели эффективности функционирования агропромышленного сектора Крыма остаются тревожно низкими. В настоящее время конкурентоспособность производимой отраслью продукции достигается преимущественно за счет дешевой рабочей силы и непомерной эксплуатации земельных ресурсов. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйстве Крыма составила в 2018 г. 20 641,0 руб., что на 29,3 % ниже среднерегионального уровня и на 55,0–60,0 % ниже, чем в наиболее высокооплачиваемых отраслях экономики региона. Также можно отметить, что в структуре себестоимости сельскохозяйственной продукции крупных агротоваропроизводителей Крыма заработная плата работников занимает от 7,8 % (ООО «Партизан») до 8,3 % (ГУП РК «УО ППЗ им. Фрунзе»), составляя в целом по Крыму около 21,0 %. В развитых же странах данный показатель равен 40,0–50,0 %.

Недостаток материальных и финансовых ресурсов остро ощущают и крестьянские (фер- мерские), и личные подсобные хозяйства жителей села, составляющие в структуре сельскохозяйственных предприятий 62,9 %. В указанных хозяйствах производят около 50,0 % всей продукции растениеводства и животноводства в Крыму, что неадекватно получаемому им целевому бюджетному финансированию.

Природно-ресурсный потенциал Крыма способен гарантировать высокий уровень продовольственной безопасности региона и рентабельную реализацию качественной аграрной продукции в различные регионы Российской Федерации и за ее пределами. Вместе с тем сельское хозяйство Крыма не реализует поставленные перед ним задачи, в том числе из-за низкого уровня инновационной активности аграрных предприятий и отрасли в целом. По данным Управления ФСГС по Республике Крым и г. Севастополю, уровень инновационной активности организаций региона составил в 2017 г. всего 3,8 %, однако и в этом небольшом показателе отрасль сельскохозяйственного производства отсутствует.

С целью успешного выполнения функциональных задач, которые способствуют развитию аграрного сектора, каждое государство формирует систему государственных органов управления. На основании четко определенных им задач, функций и полномочий они должны проводить государственную политику, обеспечивающую социально-экономическое развитие сельских территорий.

С целью обеспечения продовольственной безопасности, сокращения миграции сельского населения в городскую местность и за границу для трудоустройства, в другие государства с развитой рыночной экономикой, которые активно поддерживают аграрный сектор, в Российской Федерации необходимо осуществить разработку государственной программы его инновационного развития, в том числе на региональном уровне.

Сегодня в Российской Федерации на поддержку аграрного сектора выделяется около 4,2 % ВВП (для сравнения: в США – в среднем 21,0 %, в странах ЕС – до 50,0 %, в Швейцарии – 87,0 % от стоимости сельскохозяйственной продукции). Кроме того, в России даже выделенные средства используются нерационально из-за диспаритета цен на промышленную продукцию, потребляемую сельским хозяйством, и цен на продукцию аграрного производства.

Для устойчивого развития сельских территорий Республики Крым в первую очередь необходимо:

– привлечь инновационные технологии и продукты в сельское хозяйство, что обеспечит повышение урожайности сельскохозяйственных культур, продуктивности животных, производительности труда и эффективности производства;

– сформировать эффективную и прозрачную систему государственной поддержки аграрного сектора экономики, обеспечивающую развитие альтернативных видов предпринимательской деятельности в сельской местности;

– выделить направления развития сельских территорий, обеспечивающие повышение уровня их обустройства как сферы жизни, деятельности и быта крестьян;

– создать льготные условия для развития альтернативных видов предпринимательской деятельности в сельских территориях;

– гарантировать равные условия поддержки всех производителей сельскохозяйственной продукции независимо от форм собственности и хозяйствования, размеров, видов, типов;

– обеспечить действенность консультационных служб для информационного обеспечения производителей аграрной продукции, муниципального самоуправления и населения об инновационных разработках и технологических процессах производства;

– создать благоприятные и инвестиционно привлекательные условия для привлечения капитала в аграрную сферу.

С этой целью необходимо последовательно объединить, с учетом ресурсных возможностей и рыночных требований, отдельные самостоятельные субъекты хозяйствования в единую структуру с соответствующими организационно-экономическими связями. Взаимодействие между субъектами хозяйственной деятельности целесообразно построить по сетевому признаку, то есть создать инновационно-эффективную территорию. Одной из концепций формирования принципов паритетного сотрудничества может быть региональная система инновационных институтов, в состав которой могут входить субъекты хозяйственной деятельности, финансовые и снабженческо-сбытовые организации, а также бизнес-структуры. Отличительной особенностью системы должна стать координация целостности действий всех субъектов, в результате которой будут достигнуты положительные результаты хозяйствования на региональном уровне. Данная система должна быть управляемой и контролируемой. Эффекты целостных действий ориентируются на увеличение уровня конкурентоспособности в экономике региона, а в даль- нейшем повышают его значение также на национальном уровне.

Обсуждение

Региональная система инноваций должна функционировать исходя из своих ресурсных возможностей и рыночных потребностей, подлежать адаптации к окружающей среде, а также развитию в будущей перспективе.

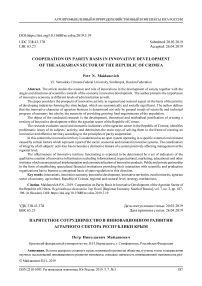

Инновационная территория – это открытая система, действующая в особом поле внешней среды, обусловленной определенными факторами, которые являются частью социально-экономической и национальной инновационных систем.

В пределах социально-экономической системы инновационная территория функционирует и получает основную массу ресурсов. При повышении эффективности жизнедеятельности сельской территории осуществляется активное экономическое развитие и изменение качественных характеристик социально-экономической системы.

Как часть национальной инновационной системы, инновационная территория формирует вектор развития региона, но также непосредственно зависит от качества функционирования ее элементов (по принципу синергии). На начальном этапе деятельности указанной организационной структуры задействуются материальные виды ресурсов, необходимые для развития инновационной территории, а на выходе – инновационные ресурсы (знания, продукция, технологии и другие виды новшеств). Преобразование ресурсных потоков в инновационную продукцию осу- ществляется за счет внутренних процессов, обусловленных различными типами взаимосвязей между отдельными элементами территории. Базовыми элементами взаимосвязи и взаимодействия последовательного инновационного развития территории являются основные, обеспечивающие ресурсные процессы, регулятивные и методические элементы, а также инновационная инфраструктура.

К основным элементам инновационной территории относятся аграрные предприятия и другие бизнес-структуры, которые способны развивать, воспринимать, аккумулировать перспективные инновационные продукты, обеспечивающие производство продукции, конкурентоспособной на рынке. Обеспечивающая подсистема включает совокупность базовых элементов, гарантируя создание и внедрение инновационного продукта, то есть кадровое, финансовое, материально-техническое, правовое, ресурсное и организационнотехническое обеспечение.

Результативность функционирования инновационной территории может определяться показателями качественного формирования инновационной инфраструктуры: информационных, организационных, маркетинговых, образовательных и других учреждений, которые обеспечивают практическую реализацию и коммерциализацию инновационных продуктов. Инновационная инфраструктура будет единой для всех хозяйствующих субъектов инновационной территории, которые выступают соединительным звеном между наукой и производством на основании стратегии инновационного развития предприятий и активизации их деятельности (см. рисунок).

система система

Рисунок. Схема взаимодействия институциональных структур инновационной территории регионально-отраслевого уровня

Примечание. Разработано автором.

Инновационное развитие сельскохозяйственных предприятий Крыма возможно только при наличии определенного регионального поля – инновационной территории. Данное организационное агрегирование должно включать такие составляющие элементы (площадки инновационного развития), как: сельскохозяйственные предприятия, вузы (площадка создания и формирования инновационных проектов), научно-исследовательские центры, инвесторы, кредиторы и государственные дотации (площадка финансового регулирования). При налаженном взаимодействии всех составляющих инновационной территории возможна действительно эффективная реализация Стратегии инновационного развития Российской Федерации.

На региональном уровне необходимо отдавать приоритет отечественным проектам инновационного развития, особое внимание уделять образовательным учреждениям с сельскохозяйственной специализацией. Создание инновационных территорий следует направить на те отрасли АПК, в которых наиболее высок потребительский спрос.

В настоящее время отечественная регионально-отраслевая инфраструктура инновационного развития довольно ограничена и охватывает лишь отдельные типы инновационных структур (технопарки, научные центры, бизнес-инку-баторы, научно-технические предприятия, фонды). Мировой опыт организации различных типов инновационных структур свидетельствует, что их деятельность не всегда отвечает поставленным перед ними задачам, то есть характеризуется функциональной неопределенностью. Кроме того, развитие отечественной инновационной инфраструктуры требует всесторонней государственной поддержки. В этой связи для процесса эффективного развития инновационных территорий оптимально объединение производственного и непроизводственного потенциалов агропромышленного комплекса с целью обеспечения привлекательности сельских территорий для инвестиций, проживания населения и его трудовой деятельности. Особенности современной аграрной политики требуют рационального использования социальных, экономических и природных ресурсов на основе постоянного развития и расширения предпринимательства, непосредственно не связанного с сельскохозяйственной деятельностью.

Одним из направлений консолидации научного и производственного секторов аграрного сектора экономики в направлении максимального использования их инновационного потенциала является создание виртуальной платформы. Алгоритм функционирования данной платформы предполагает два варианта вхождения в поле инновационной территории: заказчиков готовых инновационных продуктов и заказчиков на создание инновационного продукта. В первом случае происходит обработка входящего запроса и отсылка к соответствующей виртуальной платформе «Банк инноваций» в разрезе тематических направлений; во втором – формируется команда специалистов для реализации инновационных проектов/программ. Результатом работы платформы в обоих вариантах является заключение соглашений по консультированию, разработке, внедрению, продаже, трансферу и развитию инновационного потенциала аграрного сектора. Кроме того, новые разработанные проекты пополняют уже имеющиеся на платформе базы данных.

Для удобства использования общую виртуальную платформу «Банк инноваций» целесообразно представить четырьмя структурными элементами – виртуальными платформами «Растениеводство», «Животноводство», «Переработка и качество продукции», «Ресурсное обеспечение», информационное наполнение которых будет осуществляться благодаря добровольному предоставлению разработчиками информации об их инновационных продуктах.

В результате функционирования виртуальной платформы возрастет уровень государственно-частного партнерства в аграрном секторе, а также взаимодействие предпринимательского сектора и профильных учебных заведений, имеющих научный и образовательный потенциал. Базовыми компонентами виртуальной платформы при этом станут:

-

– организационно-функциональная структура (рабочие группы специалистов, бизнес-струк-туры или организации, обеспечивающие выполнение бизнес-процессов);

-

– кластерный координатор (централизованный портал либо специализированное программное обеспечение);

-

– почтовый сервер, играющий роль координаторов членов виртуальной организации;

-

– информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), поддерживающие распределенную работу участников;

-

– бюджет для выплат вознаграждения работникам;

-

– покрытие расходов на разработку инфраструктуры, маркетинга, эксплуатационных расходов.

Доступ к виртуальной платформе «Банк инноваций» будут иметь все участники рынка, что будет содействовать развитию малого и среднего бизнеса в аграрном секторе экономики на региональном уровне инновационных территорий.

Заключение

Механизмы инновационного развития аграрного сектора экономики на региональном уровне можно трактовать как комплексную систему инструментов обеспечения инновационного развития (нормативно-правовых, экономических, административных, организационных, образовательных и т. п.), связанных между собой общими целями, принципами и соответствующим ресурсным обеспечением. Они должны обеспечивать инновационное развитие, не оставляя участникам процесса иного варианта эффективного функционирования, кроме внедрения инноваций. То есть эффективность механизмов должна проявляться в создании условий, при которых невозможно отказаться от инновационной деятельности. Именно в таком варианте развития событий, когда все участники аграрного рынка осознают необходимость внедрения инноваций, прогнозируется их высокая результативность и новые возможности инновационного развития.

В реализации механизма формирования инновационного развития аграрного сектора Республики Крым важную роль играет создание инновационной территории, способной сгенерировать работу сельскохозяйственных предприятий, вузов, научно-исследовательских центров, инвесторов, кредиторов и институтов государственного финансирования. Концептуальной основой государственного регулирования в этом направлении должно стать государственно-частное партнерство в форме создания специализированных финансовых институтов и обеспечения их взаимодействия с научными и производственными учреждениями. Это даст возможность изменить векторы движения аграрного бизнеса и интенсифицировать внутреннюю мобильность его капитала.

Построение концептуальной модели использования инновационного потенциала агросектора на основе формирования и развития инновационных территорий усилит процессы кооперации его институциональных участников и реализацию инновационных продуктов в замкнутом цикле:

«потребность в инновации – научно-исследовательская разработка – коммерческое внедрение», вследствие чего значительно повысится уровень внедрения инновационной продукции аграрного характера.

Список литературы Паритетное сотрудничество в инновационном развитии аграрного сектора Республики Крым

- Авсянников Н. М., 2011. Инновационный менеджмент. М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов. 189 с.

- Белостоцкий А. А., 2017. Инновационное развитие предприятий АПК как фактор конкурентоспособности национальной экономики // EUROPEAN SOCIAL SCIENCE JOURNAL. № 12-1. С. 44-53.

- Блохина Т. К., Быков О. Н., Ермолаева Т. К., 2014. Экономика и управление инновационной организацией. М.: Проспект. 432 с.

- Голубев А. В., 2012. Научные основы Стратегии инновационного развития агропромышленного комплекса Российской Федерации на период до 2020 года. М.: РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева. 87 с.

- Гончаров П. В., 2016. Ретроспективный анализ понятия инновационной деятельности, ее роль в развитии аграрных предприятий // Современные технологии управления. № 3 (63). С. 13-23.

- Дерунова Е. А., Филатова И. Н., 2018. Зарубежный опыт стимулирования инновационного развития агропромышленного комплекса // Научное обозрение: теория и практика. № 8. С. 77-89.

- Зубець М. В., Саблук П. Т., Тивончук С. О., 2008. Iнновацiйно-випереджувальна модель якiсно нового розвитку агропромислового виробництва // Економiка АПК. № 12. С. 3-8.

- Иванов В. А., Иванова Е. В., 2017. Формирование и развитие инновационной системы аграрного сектора Северного региона (на примере Республики Коми) // Региональная экономика: теория и практика. Т. 15, № 1 (436). С. 142-155.

- DOI: 10.24891/re.15.1.142

- Кирьяков А. Г., 2010. Развитие инновационной деятельности в сельском хозяйстве (теория, методология, практика): дис.... д-ра экон. наук. Ставрополь. 336 с.

- Кондратьев Н. Д., 1993. Избранные сочинения. М.: Экономика. 543 с.

- Официальный сайт Управления ФСГС по Республике Крым и г. Севастополю, 2019. URL: http://crimea.gks.ru/ (дата обращения: 20.03.2019).

- Пискун Е. И., 2016. Управление инновационным развитием экономических систем: методологические подходы и дефиниции // Друкеровский вестник. № 2 (10). С. 223-232.

- Полуэктова Н. Р., 2018. Анализ эффективности внедрения инноваций в аграрном производстве // Экономика и управление: теория и практика. Т. 4, № 4-1. С. 67-72.

- Расумов В. Ш., 2018. Перспективы развития инновационной деятельности в АПК региона // Финансовая экономика. № 6. С. 1112-1114.

- Соловьев В. П., 2006. Инновационная деятельность как системный процесс в конкурентной экономике (Синергетические эффекты инноваций). Киев: Феникс. 560 с.

- Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденная распоряжением Правительства РФ от 08 декабря 2011 г. № 2227-р, 2011. URL: http://www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123444/ (дата обращения: 19.03.2019).

- Сычева И. Н., Глотко А. В., Пермякова Е. С., Сафронов Д. В., 2016. Инструменты стимулирования инновационного развития аграрного сектора в регионах // Вестник ОрелГИЭТ. № 2 (36). С. 13-21.

- Фатхутдинов Р. А., 2010. Инновационный менеджмент. СПб.: Питер. 448 с.

- Шумпетер Й. А., 1982. Теория экономического развития. М.: Прогресс. 401 c.

- Bouchon F., Rawat K., 2016. Rural Areas of ASEAN and Tourism Services, a Field for Innovative Solutions // Procedia - Social and Behavioral Sciences. Vol. 224. P. 44-51. org/.

- DOI: 10.1016/j.sbspro.2016.05.398

- Knapik W., 2018. The innovative model of Community-based Social Farming (CSF) // Journal of Rural Studies. Vol. 60. P. 93-104. org/.

- DOI: 10.1016/j.jrurstud.2018.03.008

- Matй-Sбnchez-Val M., Harris R., 2018. The paradox of geographical proximity for innovators: A regional study of the Spanish agri-food sector // Land Use Policy. Vol. 73. P. 458-467. org/.

- DOI: 10.1016/j.landusepol.2018.02.024